國際教學設計研究發(fā)展二十年探微

盛群力 陳倫菊

(浙江大學 教育學院,浙江杭州 310030)

一、引言

教學設計學科的創(chuàng)立者是羅伯特·加涅(Robert Miles Gagné)。1965 年,加涅出版了《學習的條件》;1974 年,加涅和布里格斯合作出版了《教學設計原理》(Gagné,1965;Gagné et al.,1974)。到20 世紀80-90 年代,以加涅為代表的第一代教學設計理論已比較成熟。加涅曾獲得過教育心理學桑代克職業(yè)成就獎(1974)。加涅的“學習條件論”、羅米索斯基(Alexander J. Romiszowski)的“系統(tǒng)設計論”、梅里爾(David M. Merrill)的“成分呈現論”、賴格盧特(Charles M. Reigeluth)的“精細加工論”、凱勒(John M. Keller)的“動機設計論”、蘭達(Lev N. Landa)的“算啟教學論”、巴納西(Bela Heinrich Banathy)的“宏觀設計論”,考夫曼(Roger Kaufman)的“需求分析論”等都是第一代教學設計理論的典型代表。

教學設計的轉型大體是從20 世紀90 年代初開始的。1990 年,加涅和梅里爾聯合發(fā)表論文《教學設計的綜合目的》,強調當教學從單一主題或者課時設計走向單元、章節(jié)或者學科設計時,就需要有綜合性學習目標。這種學習可以稱之為從事一項“事業(yè)”(an enterprise)。教學活動要致力于將各種單一的教學目標整合為“事業(yè)圖式”,具體分為“表征、展示和發(fā)現”(denoting, manifesting, and discovering),以便發(fā)揮教學促進學習遷移的作用(Gagné et al.,1990)。

1990 年,梅 里 爾 等 人(Merrill et al.,1990a;1990b)發(fā)表論文,指出第一代教學設計主張的局限性,并提出第二代教學設計的基本主張。1996 年,梅里爾(van Merrill et al.,1996)以及第二代教學設計團隊發(fā)表了復興教學設計的宣言。1997 年,荷蘭教學設計專家范梅里恩伯爾(van Merrienboer,1997)用英文寫作并在美國出版了《掌握復雜認知能力》一書。此書出版后,梅里爾立即給予極高的評價,認為其開創(chuàng)了教學設計的新征程。不過,教學設計真正開始轉型可以從2002 年算起。這一年,梅里爾(Merrill,2002)發(fā)表了《首要教學原理》一文,范梅里恩伯爾(van Merri?nboer,et al.,2002, 2018)發(fā)表了《綜合學習的藍圖:四元教學設計模式》。這些標志著教學設計開始了實質性轉型。

那么,國際教學設計研究的文獻數量以及研究隊伍的代表人物有哪些?研究的主題有哪些?取得了哪些重要的理論或模式?

二、教學設計發(fā)展代表人物分析

本研究通過WOS 數據庫核心合集,以“instructional design”為檢索主題,以2001-2021 年作為時間跨度,截止日期為2022 年1 月16 日,共獲取4 888條原始文獻記錄;利用文獻計量軟件CiteSpace 對原始文獻記錄去重處理后獲取有效文獻記錄4 779條;之后,再對文獻數據集進行可視化分析,獲得教學設計研究的發(fā)文變化趨勢:2000-2008 年間呈緩慢增長趨勢,發(fā)文量保持在60-120 篇之間。2009年起,研究文獻快速增長,年發(fā)文量在200 篇以上,尤其是2016 年后,年發(fā)文量維持在400 篇以上。可見,教學設計仍是教學研究的熱點。

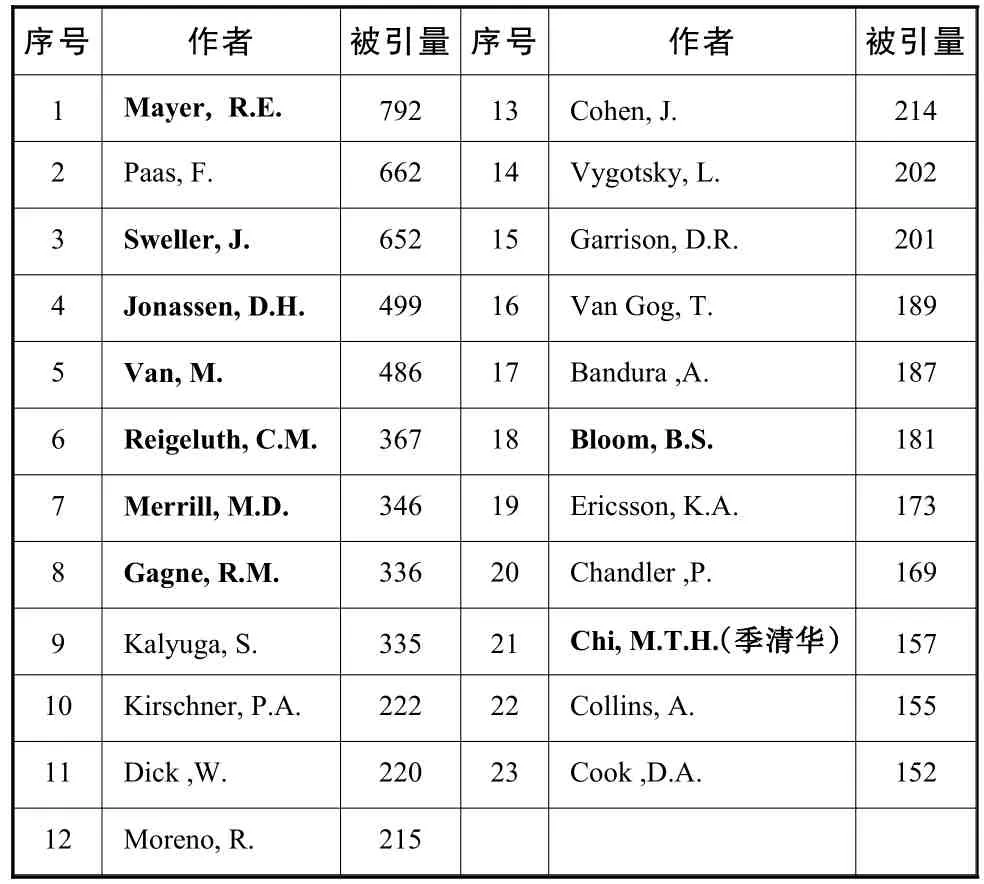

統(tǒng)計顯示,2001-2021 年間發(fā)文文獻累計最高被引量為792 次,核心作者發(fā)文累計最低被引量為21.07,即最低被引21 次以上的為核心作者,共198 人。他們共同構成了核心作者群。文獻被引量高于150 次的作者共23 人(見表一),其中既有傳統(tǒng)的經典教學設計理論先驅人物,如《教學設計原理》(被引336 次)的作者加涅、《系統(tǒng)化設計方法模型》(被引220 次)的作者迪克(Dick),也有深受歡迎的多媒體學習理論和認知負荷理論專家,如梅耶(Mayer,被引次數第一,792 次)、帕斯(Paas,被引662 次)、斯維勒(Sweller,被引652 次)以及綜合學習設計的領軍人物范梅里恩伯爾(被引486 次)。可以說梅耶、帕斯、斯維勒、喬納森(Jonassen)、范梅里恩伯爾、賴格盧特(Reigeluth)、梅里爾(Merrill)、加涅和基爾希納(Kirschner)等都是核心作者群的關鍵人物,也代表了當下有影響力的教學設計理論流派。

表一 高被引作者列表

最近20 年教學設計理論的發(fā)展,成果之豐富,隊伍之壯大,遠遠超過人們的預期。依據23 個高被引作者的數據以及其他資料,本研究擬對以下八位教學設計代表人物重點分析。

(一)老樹新枝:教育目標分類重大突破

學習結果分類或者教育目標分類一直是教學設計或教育理論研究的重點。加涅提出五種學習結果——言語信息、智力技能(區(qū)分、概念、規(guī)則和高級規(guī)則/問題解決)、認知策略、態(tài)度和心理動作。布盧姆的認知目標分類學涉及知識、領會、應用、分析、綜合和評價六種水平,在情感領域和心理動作領域也作出了相應的分類。布盧姆分類工作歷時十年(1956-1965 年),產生了巨大影響。加涅的學習結果分類和布盧姆的認知目標分類都是同一個維度,前者重結果類型,后者重水平等級。那么,能不能把兩者結合起來,既重視學習結果性質——學習什么樣的知識和能力,又重視學習結果水平——掌握到什么程度,這是研究的突破口。

在這一領域進行開拓嘗試的是梅里爾。他在20 世紀80 年代提出“成分呈現理論”,將學業(yè)水平和教學內容進行二維分類。梅里爾(Merrill,1983)將學業(yè)水平分為記憶、應用、發(fā)現,將教學內容分為事實、概念、程序、原理。這種二維分類可以說是借鑒了加涅和布盧姆分類的優(yōu)勢,將原來各自注重的一個維度——學習結果和學習水平——轉向了兩個維度。

布盧姆的教育目標分類修訂工作自20 世紀90 年代初開始,歷時十年余,于2001 年出版了修訂版。修訂工作除得到原來的合作伙伴克拉斯沃(David R. Krathwohl)的積極協助外,具體領導這項工作的是課程專家和教師教育專家安德森(Lorin W. Anderson)。教育心理學專家梅耶也積極參與,甚至承擔了修訂版教育目標分類學專著的最重要兩章——認知過程維度和知識維度的執(zhí)筆任務。這足以顯示梅耶的學習科學研究對教育目標分類學修訂作出的貢獻。布盧姆的認知目標新分類將認知過程分為六種水平:記憶、理解、應用、分析、評價和創(chuàng)造;將知識類型分為四種:事實性知識、概念性知識、程序性知識和元認知知識。認識過程維度和知識維度一起組成了矩陣,幫助教師合理定位學習結果和教育目標(Anderson et al.,2001)。

很顯然,布盧姆的修訂版分類同梅里爾的分類非常接近,思考問題的方式幾乎一致。可惜的是,梅里爾的這一創(chuàng)造性貢獻一直沒有得到應有的重視,甚至布盧姆修訂團隊在新的分類中也未曾提及梅里爾分類給予的啟發(fā)。這造成的結果是人們都說布盧姆分類修訂版增設“創(chuàng)造”認知水平,對重視培養(yǎng)創(chuàng)造性人才貢獻巨大,卻不清楚布盧姆修訂版為什么要將原來認知水平的“知識”單列為一個維度——“知識維度”,將不同年級、不同學科(專業(yè))的教學內容分為四類知識。這一缺憾實際上給布盧姆認知目標新分類學在課程、教學、評估、教研以及教師專業(yè)發(fā)展等領域的應用帶來了偏差。許多人在制定課程目標或者教學目標僅考慮一個知識水平維度,而忽略了區(qū)分知識類別和學生高階能力的培養(yǎng)。結合學科、年級和教材區(qū)分知識類別的教學,有助于減少實際硬背和機械操練,從而減輕學習負擔。

(二)另辟蹊徑:應用學習科學不同凡響

梅耶是當代國際頂尖的教育心理學家和學習科學家。多年來,梅耶獲得各種研究獎勵,包括桑代克教育心理學職業(yè)成就獎、斯克里布納(Silvia Scribner)學習和教學研究優(yōu)秀獎、喬納森教學設計和技術領域卓越研究獎以及心理學教育應用和培訓杰出貢獻獎。梅耶被《當代教育心理學》雜志評為世界最有成效的教育心理學家,在Google 學術搜索中是引證排名第一的教育心理學家。

如果考察教學設計的發(fā)展只要了解那些被納入教學設計學術共同體的專家有哪些新的進展,梅耶等人的研究不會被納入到教學設計陣營去,畢竟他們的研究大多涉及學科交叉和學科融合。事實上,梅耶一直擔任加州大學圣芭芭拉分校心理學和腦科學教授,對教學設計的發(fā)展做出了卓越貢獻。2010 年,梅耶出版了《應用學習科學》專著,這是他獲得教育心理學桑代克職業(yè)成就獎、心理學教育應用和培訓的杰出貢獻獎后的又一巨作。該書出版后,梅里爾教授專門寫了書評,稱贊這是一本迄今為止最好的教學設計類圖書。

梅耶的研究興趣是將學習科學應用于教育,幫助人開展學習,以便將所學的知識遷移到新的情境中。他的研究落在認知科學、教學和技術的交叉點上,目前主要研究學習策略、多媒體學習、計算機支持的學習和計算機游戲學習等。加涅的教學設計理論屬于學習條件理論,主要體現在三個方面:五種學習結果分類、信息加工模型和九大教學事件。梅耶在這三大方面都取得了重要突破,真正發(fā)展了教學設計理論。

1.如果說加涅在20 世紀70-80 年代提出了“為學習設計教學”,那么,梅耶(Mayer,1999)在世紀交替之際鮮明地提出了“為意義建構學習設計教學”。梅耶總結的意義學習、建構學習同時也是生成學習的三條基本原理:雙重通道原理、容量有限原理和主動學習原理,可以作為教學設計最重要的原理。

2.梅耶在加涅的信息加工模型基礎上,經過多年探索,提出了以感覺記憶、工作記憶和長時記憶為框架,同時有元認知和動機支撐的“人類記憶與學習的信息加工模型”。后來,他將該模型擴展為“多媒體學習模型”和“生成學習模型”(Fiorella &Mayer, 2015)。與生成學習模型配套的有八種生成學習策略;與成功學習習慣配套的有20 種學習習慣(覆蓋八種學習策略)(fiorella & mayer, 2005。

3.梅耶對學習結果分類的貢獻有目共睹。除了參與布盧姆的新分類外,梅耶自己還將學習結果的知識類別分為五種:事實、概念、程序、策略、信念。這里將動力因素也包括進來或者單列了。

4.梅耶研究時間最長,花費精力最多的是多媒體教學。他一直致力于探討如何多媒體條件下取得最佳的教學效果。他通過100 多項實驗驗證了十余條多媒體學習(數字化學習、在線與網絡學習)原則,包括在多媒體學習中減少外部加工原則(前后一致原則、提示結構原則、刪除冗余原則、空間鄰近原則、時間鄰近原則)、在多媒體學習中管控基本加工原則(切塊呈現原則、預先準備原則、雙重通道原則)、多媒體學習中促進生成加工原則(個性特征原則、原音呈現原則、圖示形象原則、形象在屏原則、沉浸投入原則、生成活動原則)等(Mayer,2021)。

(三)一枝獨秀:學習方式分類終結碩果

對學習方式(包括教學策略研究,多媒體教學原則研究等)進行分類,是許多教學設計理論持續(xù)探討的話題。其中,綜合學習設計的四種學習方式、首要教學原理的四種學習方式、生成學習模式的學習策略和學習習慣等是典型代表。不過,將學習方式進行單獨分類,卻是由一位認知科學家完成的。國際著名認知科學家季清華(Michelene,et al.,2014)教授經過幾十年的實驗研究,2009 年提出了“主動學習理論”,2014 年又總結為“ICAP 學習方式分類學框架”,并于2015 年獲得美國心理學會頒發(fā)的教育心理學職業(yè)成就獎,2019 年獲魯姆哈特獎(被譽為認知科學諾貝爾獎)。

ICAP 學習方式分類學將學習分為被動學習、主動學習、建構學習和交互學習。每種學習類型的心理機制不一,得到的學習結果也有差異。建構學習和交互學習是深度學習,達到自我生成和協同創(chuàng)新的高度。這一研究表明,越投入,越參與,越沉浸,就越有能力和素養(yǎng)(盛群力等,2017)。季清華(Michelene,et al.,2018)的學習方式分類學研究現已被轉化為教師教育課程內容,教師被要求熟悉這一模式,并將其運用于學科單元設計中,能夠總結運用效果,撰寫相關應用報告。不同學校和不同學科的許多專業(yè)人員和教師正在對ICAP 學習方式分類學開展驗證研究。

(四)跨界高手:聚焦學習設計宏圖大展

喬納森是一位德藝雙馨的教學設計理論家,其研究范圍廣,在教育技術學和教育心理學兩個學科貢獻非凡。他聚焦學習研究,在問題解決(包括決策、推理、案例、故事等)、建構主義學習環(huán)境、知識呈現與表征、技術與認識工具、任務分析等方面作出了巨大貢獻,全面影響教學設計研究。喬納森共編寫37 本著作,發(fā)表了182 篇期刊論文,參與編寫著作章節(jié)67 篇以及其他形式的出版物。他的突出成就是獨立主編了《教育傳播與技術研究手冊》第1 版和第2 版(每版都有1 500 多頁)。

1.提出學習結果分類并將之與教學策略相匹配(Jonassen et al.,1996)。喬納森對學習結果的分類實際上反映了心理學研究強調復雜的、非良構問題的解決這一取向。另外,這一分類的另一個特點是它不僅適應于復雜的認知任務,也將認知、元認知、情意等學習結果加以綜合考慮。具體來說,新的分類在結構化知識、心理模式、情境性問題解決、擴展技能、自我知識、執(zhí)行監(jiān)控和情意品質等方面都有獨特見解。

2.開展問題分類研究。喬納森將問題分為良構問題和非良構問題兩類,具體包括邏輯問題、算法問題、故事情境問題或應用題、運用規(guī)則問題、作出決策問題、排除故障問題、診斷-解決問題、運用策略問題、案例分析問題、設計構思問題和兩難推論問題等,并提出了良構問題和非良構問題的教學設計步驟。當然,良構問題和非良構問題不是割裂的,而是代表連續(xù)統(tǒng)一體的兩個端點。任何問題都可以在這一連續(xù)統(tǒng)一體中找到它相應的位置,主要依據問題的復雜性、目標狀態(tài)的明確性、評價標準、問題領域所需技能的熟練程度、可能的解決方案及其解決路徑的數量等而定。

3.提出“意義學習分類學”。這一分類學將以往的研究綜合為“意義學習模式”(a model of meaningful learning)(Jonassen,2007)。喬納森認為,知識有兩類:一類是學習者頭腦中的知識,另一類是外部世界的知識。知識分布在不同環(huán)境中且鑲嵌在學習工具中,也體現在學習者共同體的對話和協商中。處理好兩類知識的關系,重要的是要創(chuàng)設有意義的學習環(huán)境。根據意義學習的特征,喬納森認為應該將學習者看成是一個主動探究的、有目的的、善于對話的、反思的和有擴展能力的個體。這樣的學習者是知己知彼的,有自我調節(jié)能力的。

4.很長一段時間內將研究成果聚焦于創(chuàng)設建構學習環(huán)境。建構學習環(huán)境中的學習活動包括探究、表現和反思,相應的教學活動為示范、輔導和支持。喬納森由此構建了建構學習環(huán)境框架。2013 年,喬納森(Jonassen,2013)在斯皮克特爾(Spector)主編的著作中撰寫了一章“首要學習原理”。這是他對梅里爾“首要教學原理”的呼應。他說梅里爾研究工作一直聚焦于“知道如何去學”與“知道學什么”,主張的五項學習原理是:圍繞一個問題(problem)、分別開展類比(analogizing)、建模(modeling)、推理(reasoning causally)和論證(arguing)。“首要教學原理”和“首要學習原理”可以看作是梅里爾和喬納森各自研究成果的“縮影”(epitome)。

(五)踏浪新歌:綜合學習設計勇立潮頭

范梅里恩伯爾是第二代教學設計理論創(chuàng)立者中最年輕的專家,卻是一位領軍人物。他1997 年出版的專著《掌握綜合認知技能》,引起了教學設計界的震動。梅里爾對此書的評價是:加涅的理論是建基于20 世紀60-80 年代的各種先進理論,范梅里恩伯爾的理論是對20 世紀80-90 年代各種最佳理論的綜合。十年后,范梅里恩伯爾出版了姊妹篇《綜合學習設計的十個步驟》(與基爾希納合作),將綜合學習設計的操作程序作了探討,2012 年和2018 年先后出版了第2 版和第3 版。

1.人通過建構和熟練認知圖式開展學習,并能對學習過程進行調控(自我調節(jié)學習)。因此,基本的學習類型有三種:圖式建構型學習、圖式熟練型學習和圖式調節(jié)型學習。圖式建構可以進一步分為歸納學習和精細加工兩種。前者指從具體經驗中進行抽象,實現認知圖式建構;后者指通過將長時記憶中原有的知識和新知能進行聯系,實現認知圖式建構。圖式熟練型學習還可以細分為知識編輯和強化兩種。知識編輯指通過圖式建構達成圖式的初步熟練,形成“認知規(guī)則”[如果······(條件),那么······(行為)];強化指經過長期反復練習后形成更高水平的圖式熟練度。調節(jié)型學習主要包括監(jiān)察和調控兩個方面。監(jiān)察通常指學習者關于自身學習的元認知思維。調控指學習者如何回應環(huán)境,或者如何基于自身的元認知思維調適行為。

2.綜合學習(complex learning)的特征是,整體化目標植根于不同學習領域,包括陳述性知識或概念領域、程序性知識或技能領域(包括感知和心理動作技能),以及情感或態(tài)度領域。因此,綜合學習指同時發(fā)生圖式建構(歸納和精細加工)、圖式熟練(知識編輯和強化)和態(tài)度形成。綜合學習的結果旨在實現遷移,即培養(yǎng)將已學到的知能應用到陌生問題或新情境中的能力。其主要假設是,綜合學習可以產生高度整體化的知識庫,在相互聯系的認知圖式中得以組織,由此促進遷移。

3.在整體化知識庫中,熟練圖式有助于完成遷移任務中熟悉的部分。遷移無非是已經獲得的熟練圖式應用于完成遷移任務的常規(guī)方面。這就是“相同(熟練)知識之相同應用”,也就是學習任務和遷移任務之間含有熟練的圖式或“共同要素”。在整合化知識庫中,概括或抽象的圖式可以使學習者在一般意義上理解新情境,并根據這種一般性理解采取行動。這就是“相同(一般)知識的不同應用”,也就是概括和抽象的圖式可以使任務執(zhí)行者能夠解釋遷移任務中的陌生部分,找到解決方案。毋庸置疑,當熟練圖式專注于遷移任務的常規(guī)方面時,完成任務會更高效,以便騰出更多的資源用以解釋圖式,幫助理解任務中陌生問題解決的因素。

4.四元教學設計(4C/ID)是面向綜合學習的一種教學設計方式,旨在培育綜合技能和專業(yè)能力。其基本假設是,綜合學習的教育方案通常包含四個元素,針對四個基本學習過程:1)學習任務促進歸納學習;2)相關知能促進精細加工;3)支持程序促進規(guī)則形成;4)專項操練有助于強化規(guī)則。學習任務是教育方案的基石,其他三個元素都和這一基石相關,由此形成綜合學習設計基本框架(見表二)。

(六)百尺竿頭:首要教學原理精益求精

戴維·梅里爾既是第一代教學設計的核心人物,又是第二代教學設計理論的領軍人物。其代表性著作是《教學設計理論》(1994)和《首要教學原理》(2013 年第1 版,2020 年修訂版)。梅里爾畢生致力于尋找效果好、效率高和參與度強的教學方式(e3Instruction),為教學科學與技術事業(yè)的發(fā)展作出了重大貢獻,為教學設計描繪了最絢爛的彩虹!

表二 綜合學習設計基本框架(van Merrienboer,2016)

梅里爾至少涉及三個重要的理論發(fā)展。“成分呈現理論”(Component Display Theory)將學習分為兩個維度:內容類別和學業(yè)表現(content and performance)。前者包括四個類別:事實、程序、概念和原理,后者包括記憶、應用和發(fā)現。“基本呈現形式”(primary presentation forms,PPF)由內容(事例與通則)和呈現(講解與探究)組成。這樣就構成一個二維矩陣,講解性通則(概括)、探究性通則(回憶)、講解性事例(列舉)和探究性事例(練習)。成分呈現理論和基本呈現形式可用于設計認知領域任何水平的教學,為計算機輔助學習系統(tǒng)的課程設計提供基礎。

“教學交易理論”(Instructional Transaction Theory)是一種基于計算機的教學設計。教學交易是一組算法,也是學習互動的模式,旨在讓學習者獲得某種知識或技能。這種理論具有三個組成部分:知識描述理論、策略描述理論和教學設計描述理論。教學交易理論被認為是第二代教學設計理論,擴展了加涅的學習條件理論。

“首要教學原理”包括一組相互聯系的原理:聚焦問題/面向任務開展教學,依次經歷激活舊知、示證新知、應用新知和融會貫通。首要教學原理發(fā)展了學習內容與學業(yè)表現分類,將內容維度(記憶聯想、識別部分、分類概念、執(zhí)行程序、理解過程)與教學方式(講解、答問、展示、練習)進行匹配。首要教學原理還采用“波紋環(huán)狀教學設計”,重點突出問題解決為中心的教學設計程序和以扶放有度為特征的教學活動序列。

(七)融匯百家:四維整合模式應聲落地

近40 年來,賴格盧特(Charles M. Reigeluth)一直致力于建構教學設計理論,為奠定學科基礎、勾勒學科基本理論和完善共通知識庫不遺余力,出版了《教學設計的理論與模式》1-4 卷。第1 卷(1983)提供的是一張“快照”,展示了20 世紀80 年代初教學理論的發(fā)展現狀,形成教學理論意識;第2 卷(1999)是對面向信息時代的教學理論新范式在20世紀90 年代取得的成就作出檢閱,主要目的在于如何提供學習者中心或者因人而異的學習體驗,以促進人的學習與發(fā)展。教學理論取得了長足的進步且日益體現出其應有的價值;第3 卷(2009)旨在構建教學理論的共通知識庫,推動教學理論建設深入發(fā)展,強化教學設計理論建設本身的總結和反思(包括探討教學理論的框架和構建共同知識庫的工具等),同時繼續(xù)沿著面向不同教學方式(直接教學方式、討論教學方式、體驗教學方式、問題教學方式和模擬教學方式)和面向不同教學結果(技能發(fā)展、認知理解、情感陶冶和綜合素養(yǎng))兩個教學設計的最主要方向集中攻關。第4 卷(2017 年)關注從師本教學范式轉向生本教學設計理論、評估與課程的一體化,旨在探索促進人的學習與發(fā)展的有力方式,尋找在各種不同學習情境中滿足不同學習者需求的創(chuàng)新方式。

賴格盧特創(chuàng)立的教學設計理論是“精細加工理論”(與梅里爾合作),主要涉及教學內容的宏觀組織策略,包括選擇、排序、綜合和總結四個方面。精細加工理論突出了概念、程序和理論三種學習結果的精細加工教學。

賴格盧特和安潤貞(Reigeluth & An,2021)新近合作出版了《四維整體模式:教學設計過程與生本中心理論的融合》一書。該書將教學設計過程與以學習者為中心的理論相結合,將以前劃分的兩個過程:學習設計策略/理論和教學系統(tǒng)開發(fā)融為一體,采用包括頂層、中層和底層設計在內的整體方法,為主要論題的開發(fā)和呈現提供了指導,也為下一代教學設計師提供了嶄新的視角。《四維整體模式》最顯著的特點包括:1)整體設計過程;2)分析/設計/評價循環(huán)和配套模板;3)整合多種教學設計理論;4)兼顧掌握主題與任務專長;5)整體教學排序;6)生本中心教學;7)提供非教學干預;8)快速原型設計;9)提供教學與示證兩類目標;10)結果評價與過程評價統(tǒng)一。

(八)異軍突起:認知負荷理論獨領風騷

認知負荷理論(Cognitive Load Theory,CLT)雖然是以斯維勒(John Sweller)為代表,但他不是一個人在戰(zhàn)斗。認知負荷理論起源于20 世紀80 年代,20 世紀90 年代以來逐漸成為教學設計研究的重要陣地。從一定意義說,眾多教學設計和學習科學專家的研究都帶有認知負荷理論的烙印,甚至可以說對認知負荷研究直接作出了貢獻,像范梅里恩伯爾團隊、梅耶團隊等都是如此。

一直到2011 年,斯維勒才出版了《認知負荷理論》專著。要指出的是,斯維勒(Sweller,1999)在總結認知負荷理論前,就先寫了一本教學設計專著《面向專業(yè)領域開展教學設計》。這本專著同傳統(tǒng)的教學設計套路相去甚遠,走的是一條認知負荷新路。其主體涵蓋了與教學設計相關的認知架構、認知負荷理論、與學習解決問題相關的教學設計,以及混合視聽材料。斯維勒(Sweller,2016)提出的響亮口號是“設計教學旨在促進學習和解決問題”“認知負荷理論的最終目的是提高教學效果,進而提出教學建議”。

斯維勒等(Sweller et al.,1998)1998 年聯合發(fā)表論文的《認知架構與教學設計》標志著認知負荷研究漸入佳境。2003 年,帕斯等(Pass et al.,2003)發(fā)表了《認知負荷理論與教學設計:新近發(fā)展》,2019 年,斯維勒等(Sweller, 2019)又聯名發(fā)表《認知架構與教學設計:20 年后》。卡柳加、錢德勒、莫雷諾、帕斯、倫克爾、艾爾斯以及基爾希納(Kalyuga, Chandler, Moreno, Paas, Renkl, Ayres,Kirschner)等一批來自不同國家(澳大利亞、荷蘭、美國、德國、英國等)的專家,從不同視角探討認知負荷理論,包括認知負荷的性質與類別、人類認知架構、認知負荷測量、應對認知負荷的教學原則(效應)等。梅耶(Mayer,2010)曾在《探尋一種教學科學》一文這樣說道:“教學設計應該以如何開展教學的理論為指導,即教學方法如何影響學習過程的理論。這是教學科學的核心前提。”他引用斯維勒的觀點指出:認知負荷理論是這一領域最具影響力和研究最充分的教學理論之一。

1.認知負荷是從人的認知架構特征啟動研究的。人從外部環(huán)境接受刺激,將信息帶入工作記憶。思考這些新信息并將其與先前知識聯系起來,有助于將新信息轉移到長時記憶。如果沒有發(fā)生這一過程,信息就會從工作記憶中丟失和遺忘。一旦進入長時記憶,人們就可以根據需要“記住”信息,但也可能由于使用不足,從而失去檢索能力,遺忘這些信息。畢竟長時記憶的容量是無限的,工作記憶是有限的。每當我們感到困惑,或覺得大腦因為太多的想法要爆炸,這都是因為有限的工作記憶容量正在超載。在認知負荷理論中,“認知負荷”一詞代表任何占用工作記憶容量的東西。人通過組塊化和自動化減少工作記憶的負荷。組塊化主要針對概念性知識,自動化主要適合程序性知識(Lovell, 2021)。

2.認知負荷理論將認知負荷分為三類:內部認知負荷、外部認知負荷和關聯認知負荷(intrinsic,extraneous, and germane cognitive loads)。內部認知負荷與學習相關,是學習任務本身帶來的負荷,是希望學生的工作記憶被占用的負荷。外部認知負荷源于信息的呈現方式和結構,是教師應盡量減少的認知負荷。關聯認知負荷指學習所需的認知負荷,用于處理內在認知負荷而非外在認知負荷占用的工作記憶資源。用于處理外部認知負荷的資源越多,用于處理內在認知負荷的資源就越少,學習的東西也就越少。從這個意義上說,內在認知負荷和關聯認知負荷是緊密交織的(Plass et al., 2012)。

最重要的是,學習者所經歷的全部認知負荷是內部負荷和外部負荷的結合。換句話說,如果要進行學習,內部、外部和關聯認知負荷加起來不能超過工作記憶的容量。這就解釋了為什么認知負荷理論的核心建議是減少外部負荷,優(yōu)化內部負荷和適配關聯負荷。只有通過減少外部負荷和適配關聯負荷,才能釋放出工作記憶資源,將其分配給內部負荷,提高學習效果。

3.認知負荷理論的一個假設是區(qū)分生物學原發(fā)知識和生物學次生知識(biologically primary and biologically secondary knowledge)。認知發(fā)展和進化心理學家大衛(wèi)·吉爾里(David Geary)指出了這兩種知識之間的區(qū)別。認知負荷理論研究者建議,教學應著重于生物學次生知識,因為生物學原發(fā)知識是無法教授的。生物學原發(fā)知識大多是一般領域技能,它是在廣泛的任務中適用和可廣泛遷移的一般能力。生物學次生知識主要是專門領域的技能和知識,只在特定方面適用。在某一專門領域新手和專家的主要區(qū)別在于,專家擁有更多相關領域的特定知識。

4.目前專家一致認可的減輕認知負荷策略或者原則有17 種,包括自由目標效應、工作樣例效應、任務補全效應、注意分散效應、感覺通道效應、變式區(qū)分效應、要素交互效應、專長逆反效應、從扶到放效應、瞬態(tài)信息效應、自我管理效應、自我解釋效應、想象演練效應、孤立元素效應、集合工作記憶效應和人體運動效應。這些原則經過20 多年的澄清與完善,印證了認知負荷的內涵:建立在人如何學習知識之上的一組教學建議。

三、教學設計研究發(fā)展的特征分析

(一)老驥伏櫪,老樹新花

加涅、迪克、維果斯基、班杜拉等前輩專家,引領著學習科學和教學設計的發(fā)展。加涅的《教學設計原理》等專著還在繼續(xù)修訂,迪克的經典教學設計教材《系統(tǒng)設計教學》五年左右修訂一次。由第一代教學設計專家羅斯維爾(William J. Rothwell)等人編寫的《掌握教學設計過程:系統(tǒng)方法》,2015年出版了第5 版。

另外,第一代教學設計代表人物羅米索斯基、蘭達的學術影響猶在。羅米索斯基的代表作《設計教學系統(tǒng)》,雖然沒有修訂,但是出版社一直在重印和數字化重排。和迪克一起合作編寫教學設計教材的瑞澤(Robert Reiser),最近十幾年主編的《教學設計與技術:趨勢與論題》,已成為北美大學普遍采用的研究生教材,2017 出版了第4 版。

布盧姆和安德森對教育目標新分類的研究,既體現了老樹新花結碩果,也是老一輩專家與中青年專家合作的典范。賴格盧特的新作《四維整合模式》及其主編的《教學設計的理論與模式》第三卷和第四卷都體現了專業(yè)引領、專業(yè)合作和傳承的特點。梅里爾的“首要教學原理”,迄今已二十年,結出了累累碩果,影響著一大批中青年學者接棒開拓。

(二)新人迭出,多點中心

教學設計近二十年的發(fā)展,與教學設計新生代的加入是分不開的。這里的新人,是指新生力量。這說明,我們不能僅僅從學科建設方面看哪些“老人”有新著作,哪些教學設計教材又有修訂,而是要聚焦學習科學(教育心理學)、教育技術學、課程理論和教學理論以及在廣闊教學改革和教學實踐中涌現出來的新的研究成果。本文因篇幅有限沒有提及或展開論述的哈蒂(John Hattie)的“可見學習模式”、馬扎諾(Robert J. Marzano)的“新教學藝術與科學”、維金斯和麥克泰(Grant Wiggins and Jay McTighe)的“理解為先教學”以及費希爾和弗雷(Douglas Fisher and Nancy Frey)的“扶放有度教學”等,都是教學設計研究新人迭出的表現。

第一代教學設計基本上以美國為中心,在美國萌芽、創(chuàng)立和發(fā)展。美國學者在第二代教學設計理論研究方面繼續(xù)擔任中心角色,像梅耶、梅里爾、賴格盧特、安德森、季清華,喬納森、弗雷、斯滕伯格、凱勒、威金斯、馬扎諾、羅森海因(Barak Rosenshine)和菲德爾(Charles Fadel)等,都在繼續(xù)引領擔綱。不過,教學設計研究的中心不是一花獨秀了,而是迎來了百花齊放。范梅里恩伯爾、基爾希納、帕斯等來自荷蘭;斯維勒和哈蒂(John Hattie)來自澳大利亞;希爾(Norbert M. Seel)來自德國;埃里克森(Lynn H. Erickson)來自加拿大;克萊斯頓(Guy Claxton)來自英國。此外,聯合國教科文組織和OECD 等國際組織也積極參與。在這20 年中,中國的教學設計研究也開始有了自己的聲音,學科建設和研究工作走上了正軌。

(三)扎根實驗,應用為先

新的教學設計理論大部分有科學實驗的根基,是從科學實驗中總結和提煉出來的,綜合學習設計、認知負荷理論、多媒體學習原則等是典型的代表。腦科學的發(fā)展對教學設計理論產生了重要影響。科恩說:我實驗室的研究重點是認知控制的神經生物學機制。認知控制是引導注意力、思想和行動與目標或意圖保持一致的能力。神經科學的基本謎團是,這種協調的、有目的的行為能力是如何從大腦數十億神經元的分布活動中產生的。我們至今仍然對如何產生認知控制知之甚少。另外,“通用學習設計”將知識分為三種,并與大腦的部位對應。“理解為先教學模式”3.0 版將“教學升級”同腦科學的應用,尤其是快樂中樞聯系起來。認知負荷研究的重點是工作記憶和長時記憶的運作機制,并在此基礎上提出不同的教學原則。

教學設計20 年發(fā)展也體現了回歸初心,回歸實踐,更加重視應用的特征。它作為一門學科是從20 世紀60-70 年代逐漸確立起來的,其源頭和二戰(zhàn)的軍事培訓效率有關。但教學設計在發(fā)展過程中,也陷入了學科自大或者學科自詡的窘境。加涅的教學設計理論很完備,但應用起來困難,許多教師閱讀加涅的著作感到吃力;梅里爾的成分呈現理論、凱勒的動機設計理論等在實踐推廣中都遇到了瓶頸。所以新的代表性教學設計模型,如綜合學習設計,十分注重同職業(yè)能力培養(yǎng)和現實問題解決聯系起來(以至于很多人認為綜合學習設計是面向職業(yè)教育的理論);首要教學原理的特色是梅里爾將原來高入云端、讓人不得要領的“成分呈現理論”通俗化,直接面向實際應用——包括各級各類學校教學和培訓事業(yè)。賴格盧特在中小學開展了十年學校系統(tǒng)改革的基礎上,總結提煉出“重塑學校”模式(宏觀教學設計)和一般教學設計模式(四維整合模式)。

教學設計是面向應用的,一大批在教學實踐和教學改革中總結提煉出來的教學設計模式,如理解為先教學、新教學藝術與科學、扶放有度教學是其突出代表。這些來自于教學實踐,受到教師廣泛歡迎的教學設計模式,同綜合學習設計、首要教學原理、四維整合模式、認知負荷理論和多媒體教學原則等一起構成了教學設計轉型的標志性成果。

(四)理論多樣,有容乃大

二十年來,教學設計的模型不斷得到完善和修補,以適合時代變革的需要。但教學設計20 年的發(fā)展更多地體現為一般教學設計模型的再造。這種再造不是對ADDIE 模式的修修補補,還是超越了加涅的教學設計思想,體現為一種顛覆性的重生。代表性模型是綜合學習設計、首要教學原理和四維整合模式。它們突出了整體設計、教學面向任務和聚焦問題,推進教學走向學習遷移。

教學設計理論多樣化,將重點置于研究高階能力和問題解決,不再將線性任務分析作為重點分析對象,片段化、零碎化的機理不受青睞,線性模型不再風光,取而代之的是波紋環(huán)狀模型、迭代演化模型等,也是教學設計理論的重大轉變。

這種轉型不是簡單地說從認知主義轉向建構主義,也不是單一媒體轉向多種媒體,而是為促進有意義學習、生成學習、建構學習、項目學習、綜合學習、任務學習的發(fā)生而設計教學(這是面向概念、規(guī)則、原理、過程、策略和動力的學習)。