非認知能力發展與學生表現的性別差異

許鑫鳳王 駿王洛忠

(1. 北京師范大學 經濟與工商管理學院,北京 100875;2. 北京師范大學 政府管理學院,北京 100875)

一、引 言

性別差異是社會學、心理學、經濟學等的重要研究話題。從教育視角看,性別差異不僅是學生在校學業成績差異的來源,也是學生勞動力市場表現差異的來源(Bedard & Ferrall, 2003;Rose, 2006),且不同性別學生的非認知能力(non-cognitive skill)對學生表現的性別差異具有相當解釋力(劉寶存等,2021)。相關研究表明,非認知能力影響學生學業表現(academic performance)的同時,也影響著個體的勞動收入回報,并受到研究者的重視(Heckmanet al., 2006;Lindqvist & Vestman, 2009;樂君杰等,2017)。本研究旨在建立非認知能力與學生表現尤其是性別差異之間的聯系,探討非認知能力如何影響學生表現的性別差異。

絕大多數國外研究發現,男生的閱讀成績落后于女生,但數學和科學成績高于女生(Hedges &Nowell, 1995;Guisoet al., 2008),男生的數學優勢確立于小學階段并不斷強化,高中及以后愈發顯著(Freeman, 2004;Husain & Millimet, 2009)。但也有研究指出,女生的學業表現已經實現了對男生的全面超越。斯蒂芬等(Stephen & Sandra, 2005)對英國學生的研究、利維(Lavy, 2008)對以色列學生的研究以及福廷等(Fortinet al., 2015)對美國學生的研究都表明了這一點。有三項研究揭示了我國中學生學業成就的性別差異:賴芳(Lai, 2010)對北京市東城區普通初中1999 屆學生的研究發現,男生雖然不斷追趕并縮小與女生數學和科學成績的差異,但女生在各個分位點上的各科考試成績均優于男生。與之類似,孫志軍等(2016)基于某地級市2008-2010 屆普通高中學生的調查數據發現,男女生的學業成績優勢在文理科方面有所不同,男生理科成績的絕對值低于女生、增值高于女生,女生文科成績的絕對值和增值均顯著高于男生。李夢竹(2018)基于中國教育追蹤調查全國28 個縣級單位的抽樣數據發現,學業成績存在明顯的性別分割現象,男生學業成績普遍不如女生。由此可見,無論是國內還是國外,男生的學業表現落后于女生已成為不爭的事實,一些學者將其稱為“男孩危機”(李文道等,2012),并引發廣泛的社會討論。

關于非認知能力發展與學業表現性別差異之間的關系,國內外學者開展了大量研究。大多數研究表明,女生的非認知能力較高且能夠幫助其取得更高的學業成績。廷克林(Tinklin, 2003)認為非認知能力發展的差異是解釋學業表現性別差異唯一可能的因素,女生對待學業的態度比男生認真,能進行更精細的學習準備,更具責任心和專注力,合作意識和組織能力也更強。瓦努特(Van Houtte,2004)使用比利時34 所中學的調查數據發現,女生比男生擁有更端正的學習態度和更強烈的學習動機,這解釋了學業表現的性別差異。達克沃思等(Duckworth & Seligman, 2006)基于美國某公立精英學校的調查數據發現,男生學業表現弱于女生的原因是男生沒有女生自律。迪普雷特等(DiPrete &Jennings, 2012)以及康韋爾等(Cornwellet al., 2013)使用美國ECLS-K 的數據探究非認知能力與學業表現的性別差異關系,發現男生在學習方法、人際交往和自我控制等方面均弱于女生,因而學業表現差于女生。戈爾施泰因等(Golsteyn & Schils, 2014)使用Oaxaca-Blinder 分解方法研究丹麥小學六年級學生的調查數據,細致地探討了智商和非認知能力與學業表現的性別差異關系,發現非認知能力在稟賦效應中占主體地位。國內關于非認知能力與學業成績的性別差異關系研究尚處于起步階段。雷萬鵬等(2021)發現,初中生非認知能力發展存在性別差異,除情緒穩定外,男生其他非認知能力均低于女生,且各項非認知能力對學業成績都具有正向影響。

基于北京市城市功能拓展區3 個區縣40 所普通小學四年級學生的調查數據,本研究探討了非認知能力發展與學生表現的性別差異關系。相比于已有研究,本研究的貢獻體現在四方面:首先,采用大樣本量化研究證實了非認知能力發展對學生表現性別差異的影響,彌補了國內相關研究領域的不足。其次,不僅考察了以自尊、自我控制、學校適應和合作等維度為代表的非認知能力對學生表現性別差異的影響,還比較了上述維度對學生表現性別差異影響的大小。再次,涉及的學生表現不僅包括學業成績,還包括學生不良行為發生情況,同時將以往學業成績的性別差異研究從中學向前延伸至小學,為該研究領域提供了更豐富的經驗證據。最后,特別關注后進生表現的性別差異以及非認知能力對這種差異的影響,為提升后進生表現提供了合理途徑。

二、數據、模型與變量

(一)數據來源

本研究使用的數據來自“北京市義務教育發展狀況調查”項目。該項目主持單位是北京師范大學首都教育經濟研究院,調查時間為2016 年11月至2017 年1 月。此次調查采用隨機整群抽樣方法,在北京市城市功能拓展區3 個區縣隨機抽取40 所小學的166 個四年級班級的5 607 名學生及其家長、任課教師和校領導開展調查。剔除重要變量缺失值后,本研究的樣本量為4 695。

調查問卷分別面向學生、家長、任課教師和校領導。除針對家長采用紙質問卷外,其余三種問卷均采用網上填答,學生在調查員的指導和監督下現場完成問卷。調查內容涉及學生及其家長的戶籍、居住地和就讀(或工作)信息,學生的日常行為表現和非認知發展,教育補習和父母參與等。本研究還獲取了樣本學生2015-2016 學年第二學期期末考試和2016-2017 學年第一學期期末考試的數學、語文和英語的原始成績,2015-2016 學年和2016-2017 學年的體質測試成績和體檢信息等數據。

(二)模型設計

本研究關注學生表現的性別差異,它由式(1)估計得到:

其中,Yict和Yic,t-1分 別表示班級c學生i的當期表現和前期表現,Gic是性別虛擬變量,Xict是控制變量,包括學生的個體特征和家庭背景特征, μc表示班級固定效應, εict表示隨機誤差項。由于模型控制了Yic,t-1,故式(1)為教育生產函數研究的增值模型(Valueadded model),α2衡量的是不同性別學生的表現增值在班級內部的差異。如果不控制Yic,t-1,α2衡量的是不同性別學生表現在班級內部的絕對差異。

為探討非認知能力對學生表現性別差異的影響,本研究在式(1)的基礎上加入非認知能力NC,得到式(2):

(三)變量描述

1. 被解釋變量

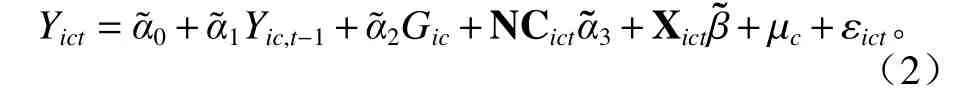

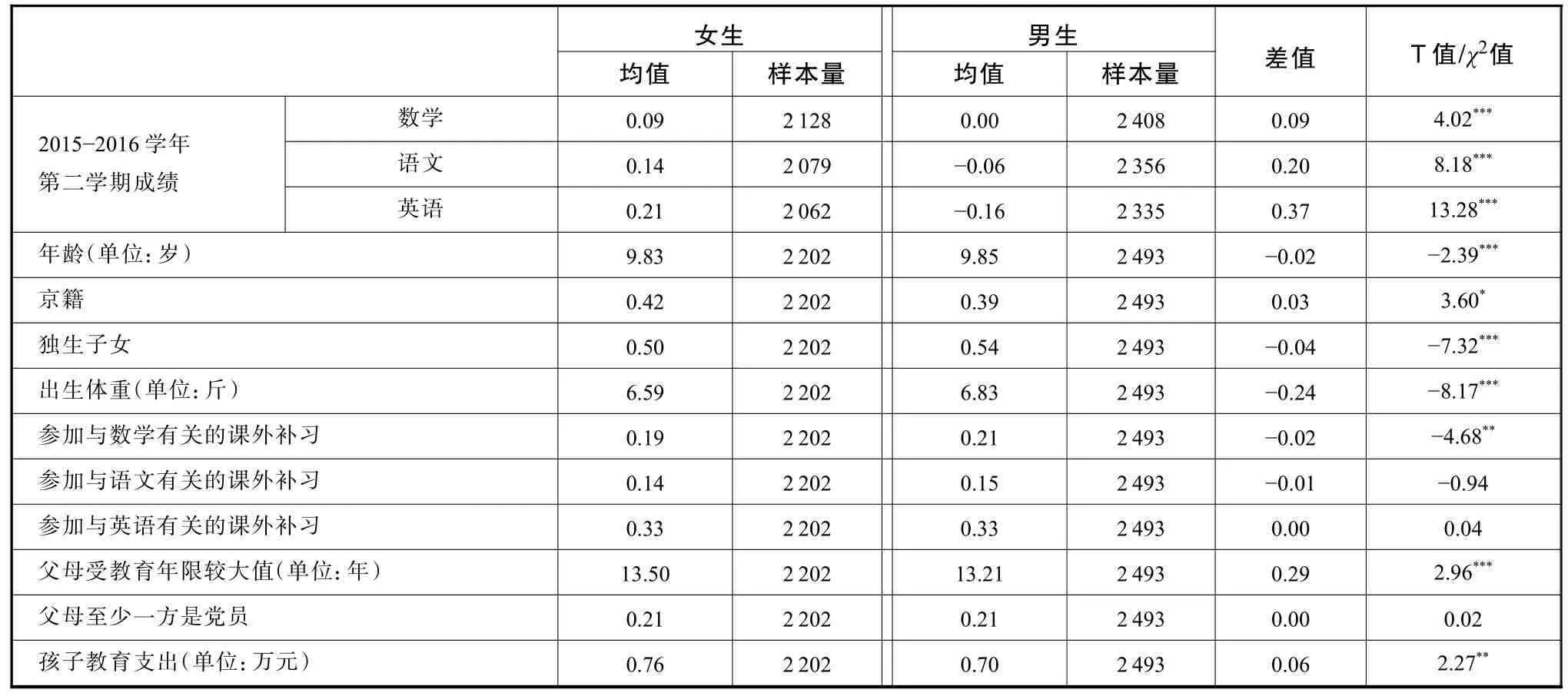

本研究的被解釋變量為學生表現,包括學業成績和日常行為兩方面。學業成績使用期末考試成績衡量,包括2016-2017 學年第一學期期末考試的數學、語文和英語成績。盡管各校使用相同的期末考試試卷,但考慮到評判標準和閱卷尺度等原因,本研究將考試成績進行標準化處理。日常行為得分由七類行為(逃課、遲到和早退,罵人、說臟話,打架,欺負弱小同學,抽煙、喝酒,抄襲作業、考試作弊,上網吧、游戲廳)發生頻率對應的得分取均值,各項行為頻率“從不”“偶爾”“有時”“經常”和“總是”分別對應5 分、4 分、3 分、2 分和1 分,日常行為得分越高表明學生日常行為表現越好。表一報告了上述變量的描述性統計結果。可以看出,女生的數學、語文和英語成績分別高于男生0.08、0.38 和0.37 個標準分,日常行為得分高于男生0.12 分。T 檢驗結果顯示,上述學生表現的性別差異在1%水平上統計顯著。其他國家的研究發現,雖然男生語言類科目的學業成績落后于女生,但數學成績居領先優勢。在本研究中,男生的數學成績依然顯著低于女生。

2. 解釋變量

本研究有兩個重要解釋變量:一是性別虛擬變量Gic,女生取值為1,男生取值為0;二是非認知能力得分NC,涉及的非認知能力包括自尊、自我控制、學校適應和合作等四個維度。自尊指個體關于自我價值和自我接納的總體感受(Rosenberg,1965)。自我控制指為了實現能帶來長期利益的目標,個體有意識地控制沖動行為、抵制滿足直接需要和愿望的能力(Haggeret al., 2010),自我控制又分情緒控制、行為控制和思維控制三個維度(王紅姣等,2004)。學校適應指在學校背景下學生愉快地參與學校活動并獲得學業成功的狀況(Laddet al., 1997)。合作指個人與個人、群體與群體之間為達到共同目的,彼此配合的一種聯合行為或方式。

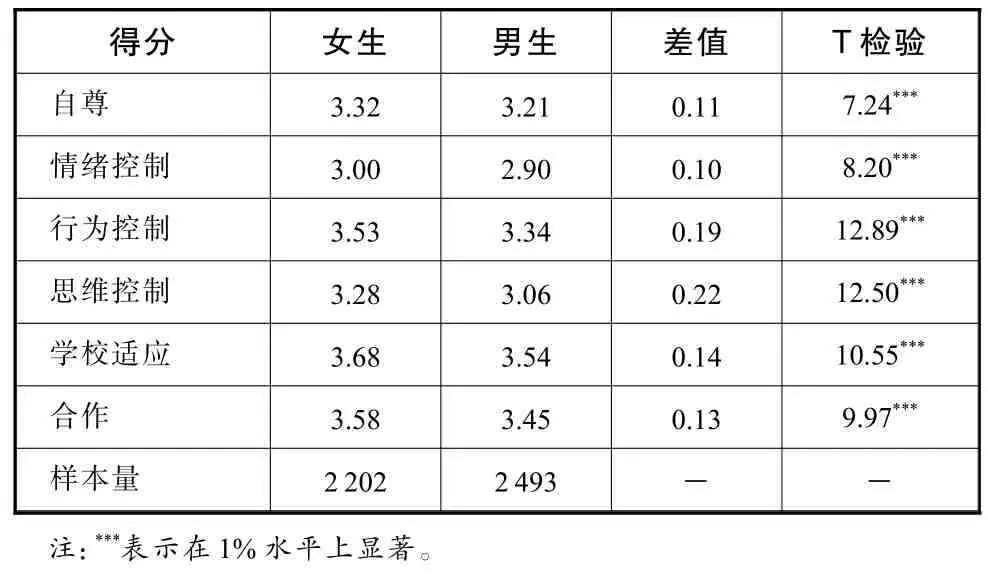

上述量表主要參考“中國兒童青少年心理發育特征調查項目”量表(董奇等,2011),每個維度給出5-10 項學生日常生活行為表現的說法,學生根據其與自己的實際情況相符合程度選擇“非常符合”“符合”“不符合”和“非常不符合”。如果說法為正向表述,四個選項依次記4 分、3 分、2 分和1 分;反之,四個選項依次記1 分、2 分、3 分和4 分。每個維度下所有題目得分均值為相應維度的非認知能力得分,得分越高表示學生的非認知能力越強。表二報告了自尊、情緒控制、行為控制、思維控制、學校適應和合作六項得分的性別差異。可以看出,女生的非認知能力各維度得分明顯高于男生。其中,性別差異最大的是行為控制和思維控制得分,相差0.20 分;其次是學校適應和合作得分,相差0.14 分;差異最小的是自尊和情緒控制得分,相差0.10 分。T 檢驗結果顯示,非認知能力的性別差異在1%水平上顯著。由此可見,女生在學習表現和非認知能力發展方面均優于男生。

表一 被解釋變量描述性統計

表二 解釋變量描述性統計

3. 控制變量

控制變量包括前期成績、個體特征和家庭背景。前期成績為2015-2016 學年第二學期期末考試數學、語文和英語成績在學校層面的標準化得分。個體特征變量包括年齡、是否京籍的虛擬變量(京籍=1)、是否獨生子女的虛擬變量(獨生子女=1)、出生體重(主要用于控制先天因素對個體學業成績增值的影響)。此外,考慮到教育補習對學業成績的影響,本研究還控制了是否參與對應學科課外補習的虛擬變量(參與=1)。家庭背景變量包括家庭的文化資本、政治資本和經濟資本,分別用父母受教育年限較大值、父母至少一方是黨員的虛擬變量(是=1)、孩子家庭教育支出來衡量。其中,孩子家庭教育支出包括本學期交給學校的日常費用(包括教輔材料費、校服費和活動費),交給學校的贊助費、擇校費或借讀費,以及課外補習班、興趣班費用。研究進一步發現這一性別差異僅對與數學教育補習統計顯著,而對語文和英語不顯著。從家庭背景看,男生父母的平均受教育年限和教育支出顯著低于女生,但父母至少有一方是黨員的男生與女生無顯著差異,這說明家庭背景的性別差異主要體現在文化資本和經濟資本。

表三 控制變量描述性統計

三、非認知能力與學生表現的性別差異

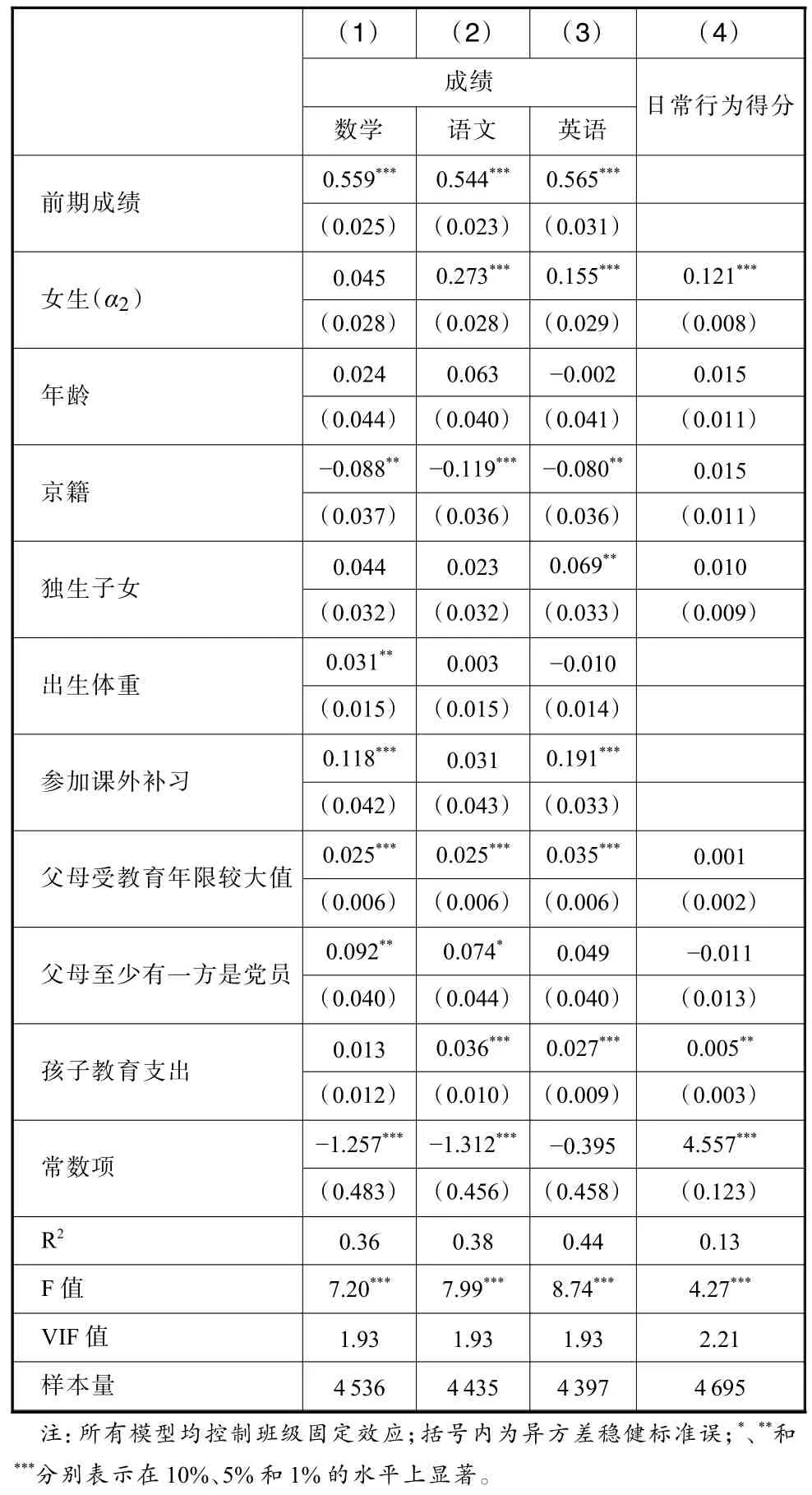

(一)學生表現的性別差異

式(1)的估計結果如表四所示。從回歸模型的R2值看,解釋變量和控制變量對學業成績的解釋程度為40%,對日常行為得分的解釋程度為13%,說明模型有較好的解釋力。所有模型的VIF 值遠小于10,說明模型設定不存在嚴重的多重共線性問題。本研究關注學生表現的性別差異,故重點在于女生虛擬變量的估計系數。在控制前期成績、個體特征、家庭背景特征和班級固定效應后,女生的數學成績比男生高0.045 個標準分,但在10%水平上統計不顯著;語文和英語成績分別比男生高0.273 和0.155 個標準分,二者均在1%水平上顯著;日常行為得分比男生高0.121 分,在1%水平上顯著(見表四)。由此可見,剔除個體特征、家庭背景因素和班級異質性影響后,語言類學科的學業成績和日常行為得分的性別差異顯著,但數學成績的性別差異不顯著。

表四 學生表現的影響因素

其他變量對學生表現的影響見表四。在增值模型中,前期成績的估計系數約為0.559 且統計顯著。除對英語成績有負向影響外,年齡對學生表現的影響均為正,但年齡的所有估計系數均統計不顯著,表明學生表現不會因為入學早晚而產生顯著差異,這與費爾蒂希等(Fertig & Kluve, 2005)對德國學生的研究結論相似。京籍學生的學業成績比非京籍學生顯著低0.1 分左右,原因可能在于非京籍學生的平均能力或努力程度更高。獨生子女的英語成績顯著高于非獨生子女,但數學、語文成績和日常行為得分與非獨生子女無顯著性差異,這可能因為父母對獨生子女的重視程度更高,從而給予其更多更優質的教育資源,并且家庭教育資源也不會被兄弟姐妹稀釋(薛海平等,2016)。出生體重對數學成績有顯著的正向影響,但未顯著影響語文和英語成績,這可能是因為出生體重能夠在一定程度上反映學生的先天能力,相比于語言類學科的學業成績,數學成績與學生先天能力因素關系更大。參加語文課外補習沒有顯著提高學生的語文成績,但參加數學和英語課外補習能分別提高成績0.118 分和0.191 分,這與薛海平(2015)的研究結論相同,這可能是因為數學和英語成績的提高更依賴于短期培訓和重復練習,而語文成績的提高更依賴于平時的閱讀和長期的積累。從家庭背景特征看,除個別估計系數外,父母受教育年限較大值、父母至少一方是黨員的虛擬變量以及孩子教育支出能夠顯著影響學生表現。由此可見,家庭的文化資本、政治資本和經濟資本都能夠顯著影響學生表現。

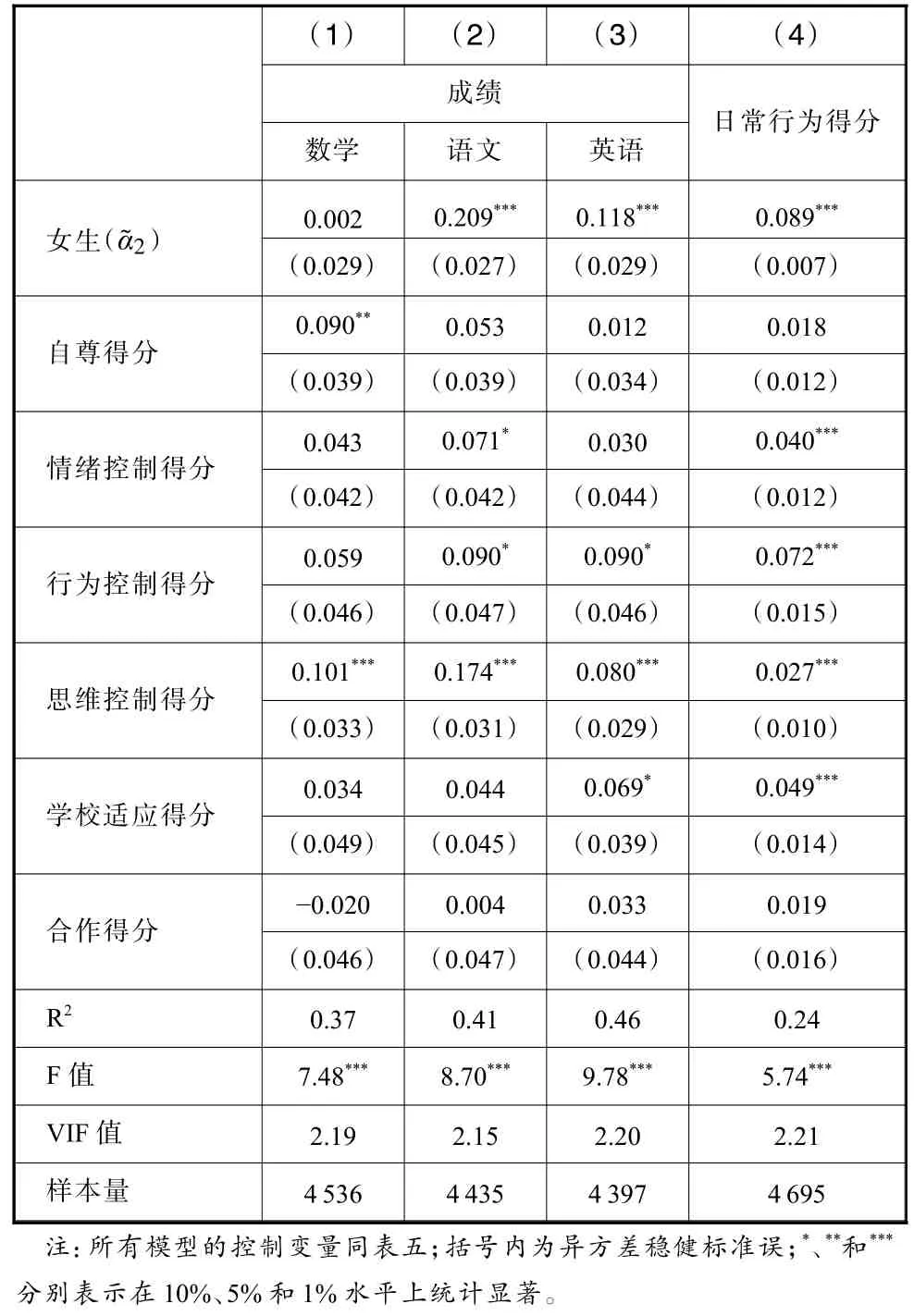

(二)非認知能力、學生表現及其性別差異

為考察非認知能力對學生表現性別差異的影響,本研究在式(1)的基礎上增加了非認知能力得分,估計結果見表五。整體來看,非認知能力顯著影響學生表現。從學科看,自尊和思維控制得分顯著影響學生的數學成績,自我控制的三個維度得分均對語文成績產生顯著影響,行為控制、思維控制和學校適應得分均顯著影響學生的英語成績。從非認知能力的不同維度看,自尊得分顯著影響數學成績;自我控制三個維度中,思維控制對各科成績和日常行為有顯著影響,而且對數學和語文成績的影響明顯高于其他維度,行為控制得分對英語成績的影響與思維控制得分比較接近,但對日常行為得分的影響明顯高于其他維度;學校適應得分對英語成績和日常行為有顯著影響;合作得分對學生表現的影響均不顯著。

表五 非認知能力、學生表現與性別差異

究其原因,自尊得分可衡量學生對自我能力和價值的認可程度,也能間接反映學生對自身學習能力的自信程度。由于數學成績與自身能力相關性高,故數學成績顯著受到自尊得分的影響。自我控制涉及學生在學習和生活中的情緒管理、思維管理和行為管理的程度,與學生學習持久性、注意力集中程度、特定情境下(如考試)情緒調節能力等密切相關,故自我控制能夠顯著影響學生的學業成績。學校適應反映了學生對學校和班級的適應和喜愛程度,學生的學校適應性越強,越能遵守學校和班級紀律,降低不良行為的發生率,也越能將對學校和班級的喜愛轉化為努力學習的主觀能動性,從而獲得更好的學業表現,因此能顯著影響學生表現特別是日常行為得分。合作傾向于測量學生參與集體活動的表現,可能在小學階段,合作行為更多發生在活動過程而非學習過程中,故本研究未發現合作顯著影響學生學業表現。

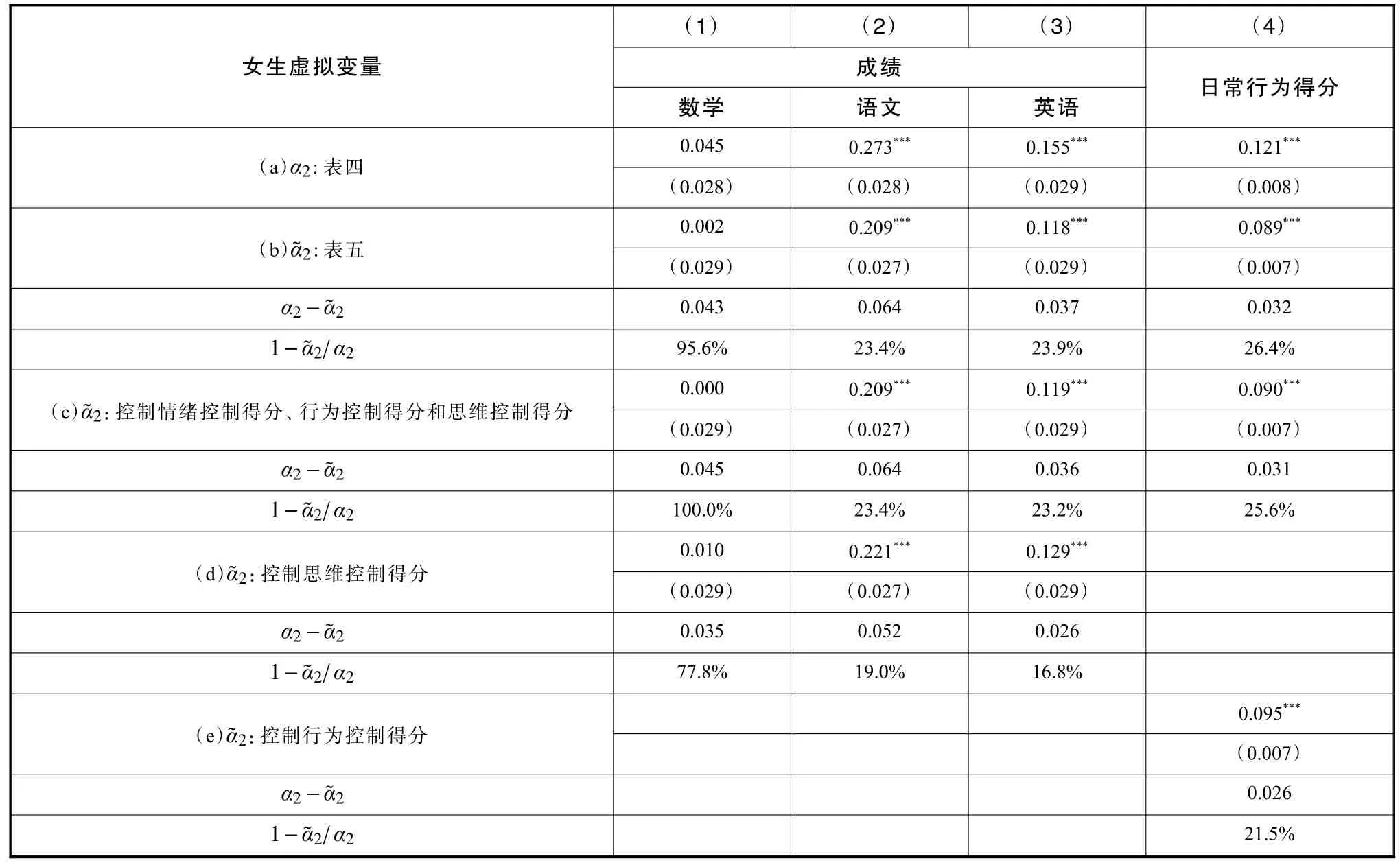

其次,在加入非認知能力得分前后,女生虛擬變量估計系數的變化見表六。可以看出,在加入非認知能力各維度得分后,數學成績的性別差異依然不顯著,但降低了0.043 個標準分,下降幅度達95.6%。語文成績和英語成績的性別差異雖然在1%水平上顯著,但這種差異分別從0.273 和0.155個標準分下降至0.209 和0.118 個標準分,下降幅度分別為23.4%和23.9%。日常行為得分的性別差異也在加入非認知能力得分后下降了0.032 分,下降幅度達到26.4%。由于女生的非認知能力和學生表現均顯著優于男生,且非認知能力能夠顯著提升學生表現,故模型中加入非認知能力得分后,女生虛擬變量的估計系數明顯下降。由此可見,非認知能力在一定程度上解釋了學生表現的性別差異。

最后,本研究考察了非認知能力的哪個維度對學生表現性別差異的解釋程度高。表五顯示,自我控制特別是思維控制和行為控制對學生表現的影響更顯著,故本研究基于式(1)估計以下模型:一是加入自我控制的三個維度得分,二是僅加入思維控制得分,三是僅加入行為控制得分,估計結果見表六。從估計系數看,模型(c)中女生虛擬變量的估計系數和下降幅度幾乎與模型(b)完全一致,模型(d)和模型(e)中女生虛擬變量的估計系數略大于模型(b),下降幅度略小于模型(b),但比較接近。由此可見,在非認知能力解釋學生表現的性別差異時,自我控制起主要作用。其中,學業成績的性別差異主要由思維控制解釋,日常行為的性別差異主要由行為控制解釋。如前文所述,這是因為思維控制與堅持、理智、認真、耐心等學習特質的關系更密切,而不良行為的發生率與學生對自我行為管理的態度與方式更相關。

(三)后進生學生表現的性別差異與非認知能力

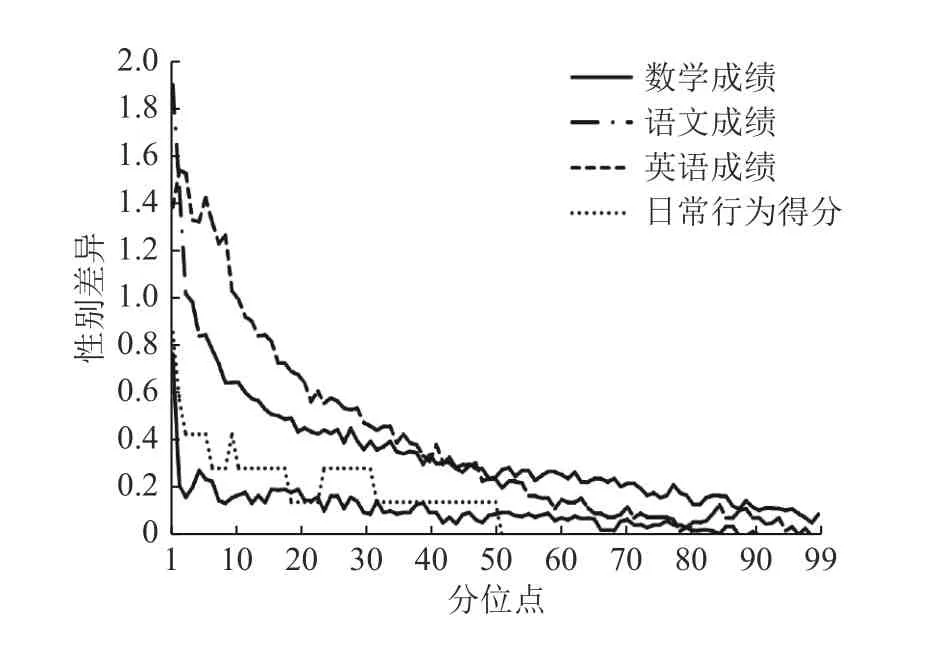

異在低分位點更大的研究結論基本一致。由此可見,女生的學業成績分布存在明顯的“地板磚效應”(floor effect),而非“天花板效應”(ceiling effect)。因此,本研究特別希望了解在控制前測成績、個體特征、家庭背景特征和班級固定效應后,后進生表現的性別差異有多大,非認知能力能夠在多大程度上解釋這種差異。

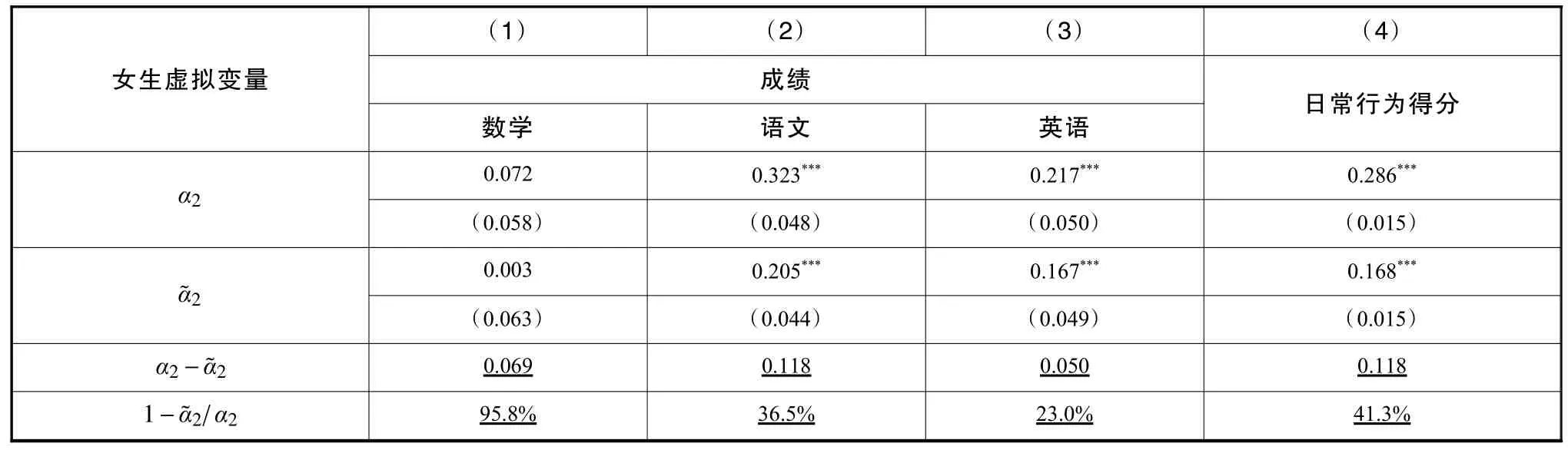

為實現上述研究目的,本研究采用分位數回歸方法①(Koenker & Bassrtt, 1978)估計式(1),10 分位點的估計結果見表七。可以看出,后進生表現的性別差異遠大于全體學生。后進生的數學、語文和英語成績的性別差異分別為0.072、0.323 和0.217個標準分,日常行為得分的性別差異高達0.286 分。進一步加入非認知能力得分后,女生虛擬變量的估計系數出現了不同程度的下降,數學成績的性別差異縮小了0.069 個標準分,下降幅度高達95.8%,語文和英語成績性別差異的下降幅度分別為36.5%和23.0%,日常行為得分性別差異縮小了0.118 分,變化幅度達41.3%。相比于全體學生,后進生表現特別是日常行為得分的性別差異顯著增大,非認知能力對后進生的語文成績和日常行為得分性別差異的解釋程度也顯著提高。因此,縮小后進生表現的性別差異有賴于后進生中男生表現的改善,進一步依賴于這部分學生非認知能力的發展與提高。

表六 非認知能力對學生表現性別差異的影響

圖1 不同分位點學業成績的性別差異

四、結論與討論

本研究基于對北京市城市功能拓展區40 所普通小學的調查數據,考察了學生表現的性別差異及其與學生非認知能力發展之間的關系,得到如下幾點結論:首先,在控制前期成績、個體特征變量、家庭背景特征和班級固定效應后,語言類學科的學業成績和日常行為得分存在顯著性別差異,但數學成績不存在顯著性別差異。其次,非認知能力特別是自我控制能夠顯著影響學生表現,其中思維控制對學業成績的影響更大,行為控制對日常行為得分的影響更大。再次,非認知能力在一定程度上解釋了學生表現的性別差異,在自尊、自我控制、學校適應和合作四個維度中,自我控制起主要作用。其中,學業成績的性別差異主要由思維控制解釋,日常行為得分的性別差異主要由行為控制解釋。最后,后進生表現的性別差異遠大于全體學生,非認知能力對后進生的語文成績和日常行為得分性別差異的解釋程度也更高。

本研究獲得如下研究啟示。首先,男生的表現落后于女生,非認知能力能夠在一定程度上解釋這一現象。由于生理差異,男生的心智成熟較晚,非認知能力發展自然也滯后于女生,因此教育工作者和家長應理性對待學生表現的這種性別差異,給予男生更多的成長空間(既包括學習空間,也包括心靈空間)。教師和家長應給予男孩“最少的指導、最大的耐性和最多的鼓勵”,少一些抱怨、嚴苛和束縛,多一些理解、寬容和自由。其次,大部分國外研究表明男生在小學階段已經建立數學成績的優勢,但閱讀成績明顯落后于女生。然而,本研究發現男生語言類科目的學業成績和數學成績均落后于女生,盡管數學成績的性別差異不顯著。由此可見,男生的表現相比于女生依然落后。因此,鑒于自尊和學校適應等非認知能力對學生表現的顯著影響,教育工作者應盡力保護男生的自尊心,幫助男生樹立信心,讓男生感受到自身存在的價值與意義,不要輕易通過比較男女生差異打擊男生,更不應隨意給男生貼標簽。此外,盡管自我控制能力受大腦發育等生理因素的影響不易被干預,但教師和家長應盡量幫助男生形成良好的行為習慣,提高其自律和自理能力,以防生理發育劣勢轉化為學業成就劣勢。最后,男生中后進生的表現與女生的差距更大,這種差異被非認知能力解釋的程度也更高。因此,教師應更加關注后進男生非認知能力的塑造和提高,使其具備生活和學習所必需的各項能力,幫助其取得良好的學生表現。

表七 后進生非認知能力與學生表現的性別差異

[注釋]

① 分位數回歸能夠在不受異方差和被解釋變量分布偏斜困擾的同時,把解釋變量對被解釋變量的影響在后者的整個分布上顯示出來。此外,分位數回歸還可以觀測到個體不可觀測的異質性,這對于理解學生表現的性別差異至關重要。