基于投入-產出維度的中山市生物醫藥產業競爭力評估及提升策略研究

林岱衡,譚清立

(1.廣東藥科大學醫藥商學院,廣東 中山 528400;2.廣東藥科大學護理學院,廣東 廣州 510310)

中山市生物醫藥產業作為粵港澳大灣區生物醫藥產業戰略布局中不斷蓬勃發展的產業高地,在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》與《廣東省發展生物醫藥與健康戰略性支柱產業集群行動計(2021-2025 年)》的宏觀指導下,其產業規模與產業競爭力實現飛速發展,產業規模不斷做大做強,形成了以國家健康科技產業基地、華南現代中醫藥城、翠亨新區生物醫藥科技園3 處產業園為主載體,配套產業多元化與產學研合作緊密的生物醫藥產業集聚格局。廣東省人民政府于2021 年8月9 號發布的《廣東省人民政府關于印發廣東省制造業高質量發展“十四五”規劃的通知》(粵府〔2021〕53 號)將“生物醫藥與健康”列為廣東省“十四五”第九大重點發展的戰略性支柱產業,并宣布支持中山市建設生物醫藥產業領域的成果轉化基地與國際型創新合作平臺,將使中山市生物醫藥產業創新賦能水平再上一個臺階。為推動中山市生物醫藥產業順應“十四五”規劃要求,實現精準布局和進一步提升產業投入、產出效益,文章基于投入-產出維度,采用灰色綜合關聯分析法與DEA 數據包絡分析法分析2014-2020 年中山市生物醫藥產業多項經濟指標的關聯度與綜合效益水平,參照模型結果深入評估,總結當前中山市生物醫藥產業發展現狀與潛在不足,并提出產業要素配置的調整策略。

1 研究綜述

中山市生物醫藥產業是粵港澳大灣區產業戰略規劃中一片厚積薄發的土壤,當前正處在突破發展瓶頸的關鍵時期。而投入-產出維度研究是衡量一個產業發展效率及其技術創新轉化的一條重要路徑,在定量分析方法中灰色綜合關聯度分析法、DEA 數據包絡模型分析法兩類評估方法的地位舉足輕重[1-2]。譚清立等[1]基于灰色綜合關聯分析法回顧了粵港澳大灣區生物醫藥產業的發展概況,得出粵港澳大灣區生物醫藥產業整體規劃上企業數量仍可再提升,并且存在局部過度集聚的情況。許晶等[2]采用DEA數據包絡模型完成了遼寧省同國內其他身份的生物醫藥產業發展對比研究,獲得了應通過提升遼寧省生物醫藥產業技術創新效率和規模效益投入以改善現狀的結論。在針對中山市的研究中,蔣璘等[3]提出,中山市生物醫藥產業存在自主知識創新機制尚未形成、企業的自主研發和創新能力較弱、人力與資本嚴重缺乏等不足,成為阻礙中山生物醫藥產業實現跨越式發展的難題;熊晶等[4]則立足粵港澳大灣區發展戰略分析了中山健康產業的發展情況,得出中山市健康產業發展現狀具有規模初步形成、行業分支齊全、集群初步建立的特點,并基于分析結果認為中山市健康產業在產業結構、產業配套鏈、集聚效應、創新協同體系建設等方面需要提升優化。縱觀周邊城市的發展,在產學研合作方面,邱丹逸[5]在“一帶一路”倡議背景下,系統分析了珠海市生物醫藥產業總體情況與國際交流合作中存在的問題,認為其缺少進行產學研合作的國際平臺;目前,深圳生物醫藥的龍頭企業和上市公司多為醫療器械企業,制藥優勢企業較少,且生物醫藥產業的產學研合作網絡仍不夠完善,深圳市加強區域內合作、彌補生物制藥創新短板是大勢所趨[6]。因此,基于最新的面板數據完成中山市生物醫藥產業建設概況與競爭力評估,找出不足,是進一步深化中山市生物醫藥產業規劃設計與創新建設的必修課。

2 基于模型的評估

2.1 評估指標與數據來源

以2014-2020 年中山市生物醫藥產業經濟指標中的工業總產值、主營業務收入、工業增加數、規模以上企業數量、規模以上企業虧損數量、生物制劑藥品注冊申請與受理情況、生物制劑(含疫苗)臨床試驗申請受理、中山市藥械生產受許可企業、醫藥業高級職稱獲得人數與中山市企業專利作為研究生物醫藥產業競爭力水平的主要影響指標,建立中山市生物醫藥產業競爭力水平影響指標體系。

依據從中山市統計局獲取的中山市生物醫藥產業規上數據,結合廣東省統計年鑒、國家藥監局平臺、國家上市藥品專利登記平臺、企查查官網、廣東省醫藥系列高級專業技術資格人員名單、中山日報等地方報刊數據和數字化研究院(GDI 智庫)、藥智網官網等數據,對2014-2020年中山市生物醫藥行業的相關數據進行統計與篩選。

2.2 模型評估

2.2.1 中山生物醫藥產業效益灰色關聯度模型

2.2.1.1 研究方法 灰色綜合關聯分析能藉由兩類系統之間的指標數值隨時間或對象的變化而產生關聯度的改變,并基于關聯度度量系統各指標間關聯性大小,來評估某系統或產業的發展概況[1]。本部分選以灰色關聯分析法,以中山市生物醫藥產業效益為模型的參考系統,以規模以上企業數量X1(k)/家、規模以上企業虧損數X2(k)/家、中山市生物制劑藥品注冊申請與受理數X3(k)/件、中山市生物制劑(含疫苗)臨床試驗申請受理數X4(k)/件、中山市藥械生產受許可企業數X5(k)/家、中山市醫藥業高級職稱獲得人數X6(k)/人、中山市生物醫藥企業專利持有數X7(k)/件共7 項指標代表產業生產要素指標[1],組成灰色關聯模型的比較系統,同時以X0(k)/萬元(中山市生物醫藥產業主營業務收入)代表產業效益增長指標,并作為參考系統,基于此代表中山市生物醫藥產業效益,旨在深入探究兩個系統內部因素隨時間的變化而呈現出的關聯度變化趨勢。

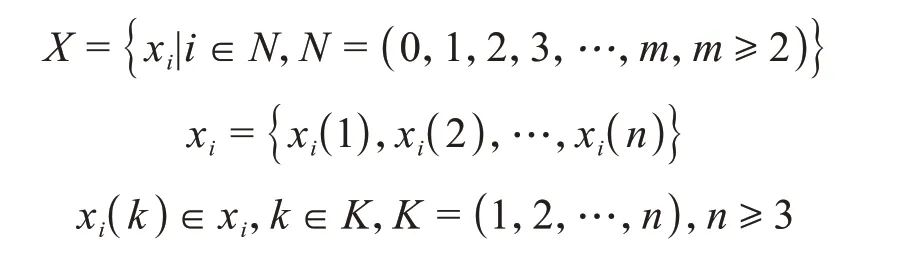

2.2.1.2 分析步驟與結果 確定分析序列:

其中,X為灰色關聯因子集,x0(k)∈xi為參考列,xi(k)∈xi為比較列,x0(k)與xi(k)∈xi分別為x0與xi在第k年的數據。數據預處理:

通過均值法對收集到的數據進行預處理,公式如下:

其中,xi為未經過數據預處理的關聯因子,x'i為經過數據預處理后的關聯因子,xˉi為對應每一項關聯因子的均值。

絕對值計算:

計算2014-2020年每年參考列x0k與各比較列xi(k)的差的絕對值,公式如下:

取最值:

取差值絕對值中的最大值?max與最小值?min,公式如下:

求關聯系數:

其中,ε為分辨系數,一般取ε=0.5;r0k為兩類系統序列間的關聯系數。求關聯度:

其中r0ik為參考參考列與比較列之間的關聯度。

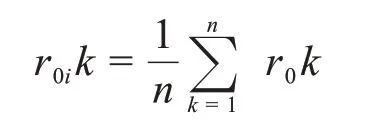

2.2.1.3 模型求解結果 通過Matlab 軟件、結合SPSS.AU 軟件對模型進行求解,得出兩個系統間因素的關聯度如表1所示。

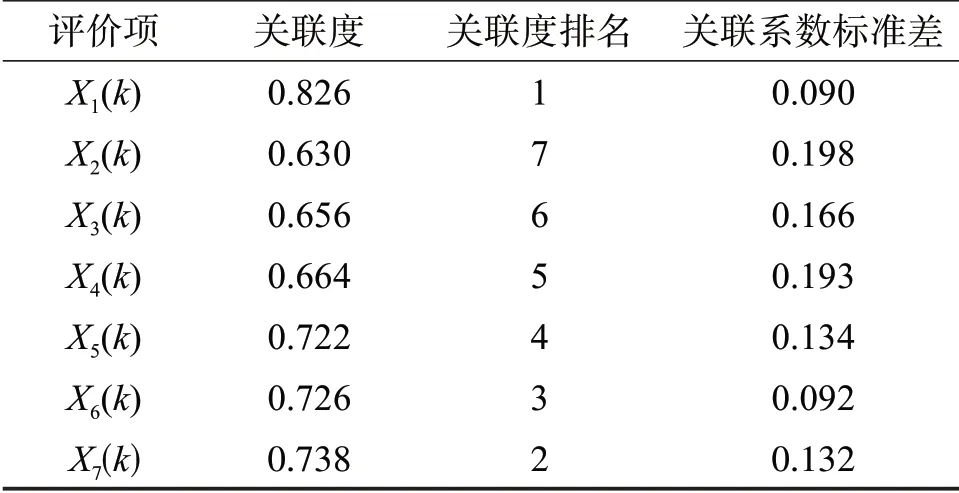

表1 關聯系數結果Table 1 Correlation coefficient results

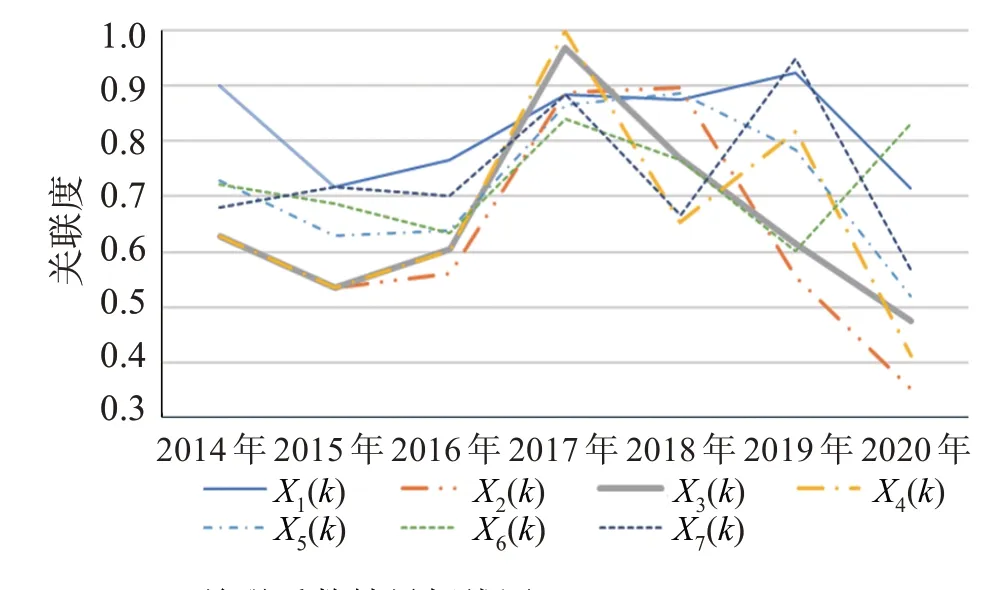

2.2.1.4 數據分析 在表2 的關聯度排序結果中,評價項X1(k)與參考系統X0(k)的關聯度為0.826,位于7個評價項關聯度排名第1位,說明在中山市生物醫藥產業建設過程中,規模以上企業數量與產業效益關聯最為緊密;圖1 顯示,X1(k)關聯系數曲線較其余6 個評價項最為平緩穩定且標準差最小,規模以上企業數量當屬與中山生物醫藥產業效益關聯最為穩定的評價指標。評價項X7(k)與X0(k)的關聯度為0.738,位列關聯度排序第2,同第1 位(X1(k):0.826)相差0.088,關聯系數曲線穩定。評價項X6(k)與參考系統X0(k)的關聯度為0.726,排序位于第3,相較第1、第2 分別相差了0.1、0.01;關聯系數曲線穩定且標準差小,表明其作為評價指標的效度良好。評價項X5(k)的關聯度結果為0.722,排名第4位,是高于0.7 的最后一項,關聯系數標準差為0.134,曲線波動程度屬于中等水平。此外,根據圖1曲線趨勢走向,除X6(k)外,其余6條曲線均在2019-2020 年出現下滑,即在此期間此6 項與產業效益的關聯度均出現了下降,此現象值得額外重視。

表2 關聯度排序結果Table 2 Relevance ranking results

圖1 關聯系數結果折線圖Figure 1 Line chart of correlation coefficient results

2.2.2 中山生物醫藥產業數據包絡DEA 投入產出模型

2.2.2.1 確定分析序列

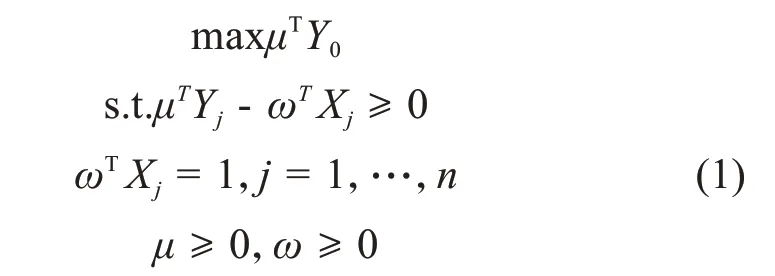

式中:Xj為投入量矩陣,Yj為產出量矩陣,ω和μ為投入、產出系數矩陣。DEA方法的BCC模型線性規劃與對偶規劃是等價的,對偶形式如下:

研究某對象整體投入-產出相對效率時,投入量矩陣為X,產出量矩陣為Y,代表綜合效益值的向量為θ。

2.2.2.2 指標選定與模型運算 以SPSS.AU 軟件作為演算工具,以中山生物醫藥產業發展的自然年為決策單元(DMU),參考多篇文獻[7-8],根據指標含義和產業實際情況將現有指標進行分類,將偏向投入型指標的X1(中山市生物制劑藥品注冊申請與受理數/件)、X2(中山市生物制劑(含疫苗)臨床試驗申請受理數/件)、X3(中山市藥械生產受許可企業數/家)、X4(中山市醫藥業高級職稱獲得人數/人)、X5(中山市生物醫藥企業專利持有數/件)5 項指標納入投入量矩陣);同時將偏向產出效益型指標的Y1(中山市生物醫藥產業工業總產值/萬元)、Y2(中山市生物醫藥產業主營業務收入/萬元)、Y3(中山市生物醫藥產業工業增加值/萬元)、Y4(中山市生物醫藥產業規上企業數/家)、Y5(中山市生物醫藥產業規上企業虧損數/家)5 項指標歸入產出量矩陣)。根據生物醫藥產業產出的波動性,選取BBC(variable returns to scale,VRS)模型作為數據模型,以確保最大限度地呈現真實數據的評價結果。最終模型計算結果見表3-6,圖2。

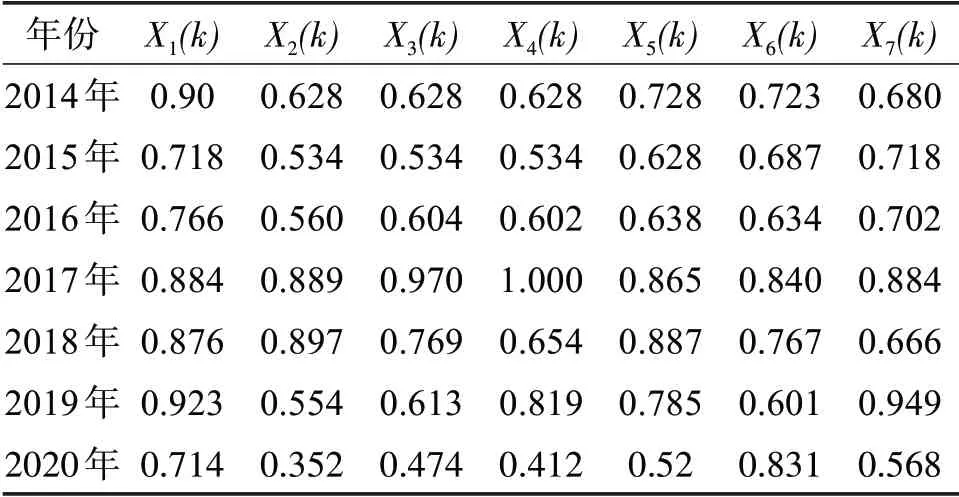

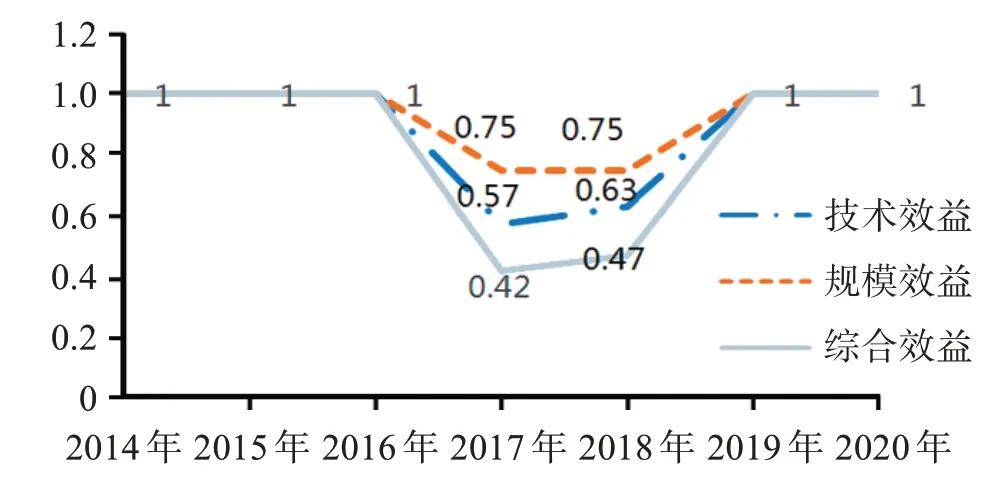

2.2.2.3 數據分析 據表3 所示的中山市生物醫藥投入產出有效性分析結果,決策單元下2014 年、2015 年、2016 年、2019 年、2020 年5 項呈“DEA 強有效”,且綜合效益值均為1,表明這5年中山市生物醫藥產業技術投入、規模投入配置合理,產業建設綜合效益良好。2017 年、2018 年2 項呈“非DEA 有效”,綜合效益值分別為0.425 與0.472,則說明產業建設綜合效益不理想。

表3 中山市生物醫藥產業投入產出有效性分析Table 3 Analysis on input-output effectiveness of biomedical industry in Zhongshan

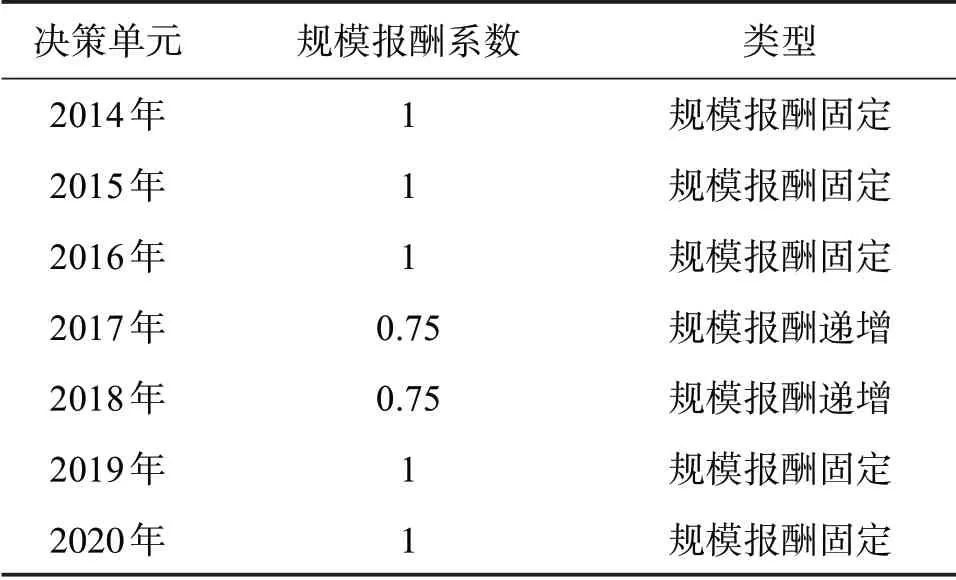

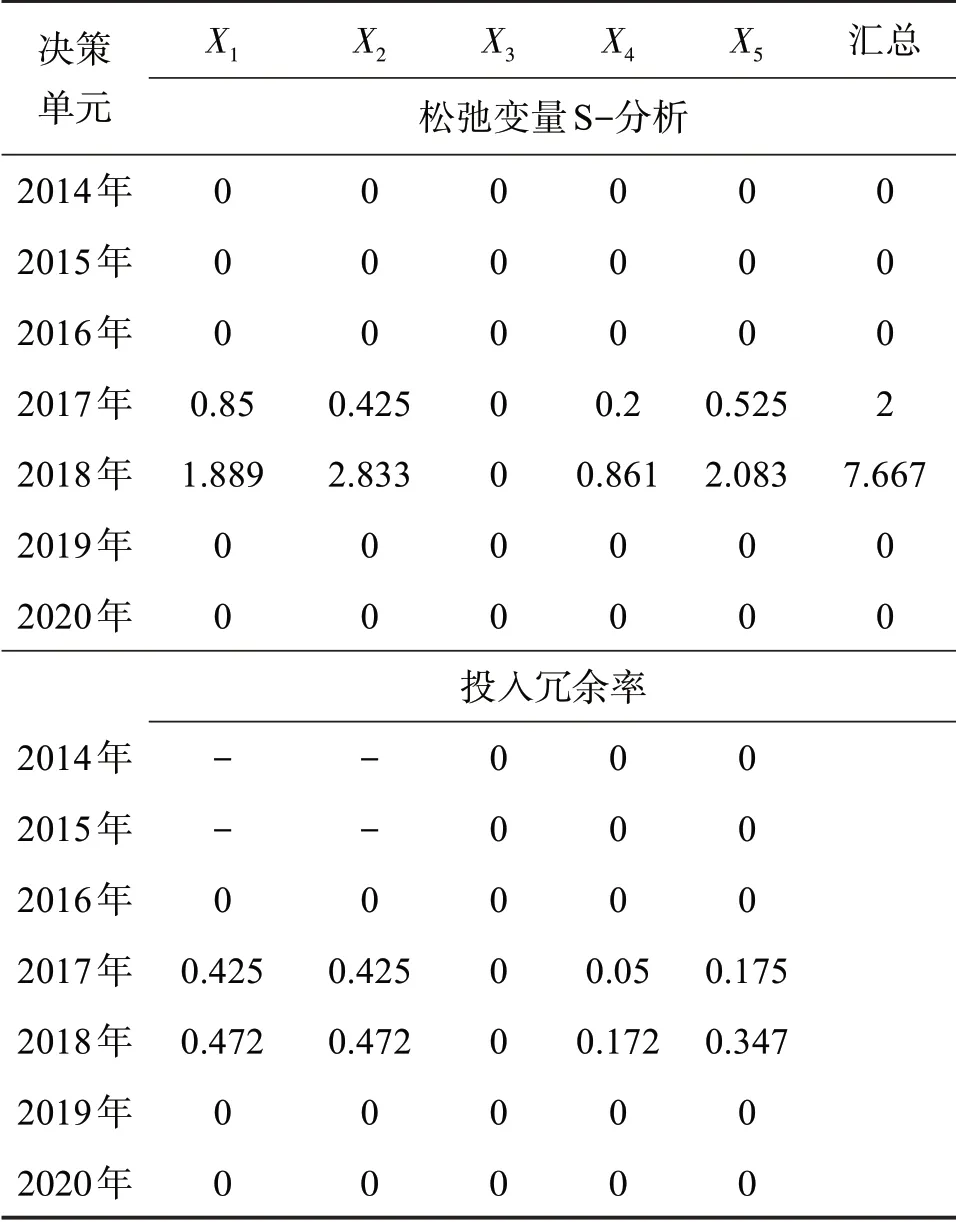

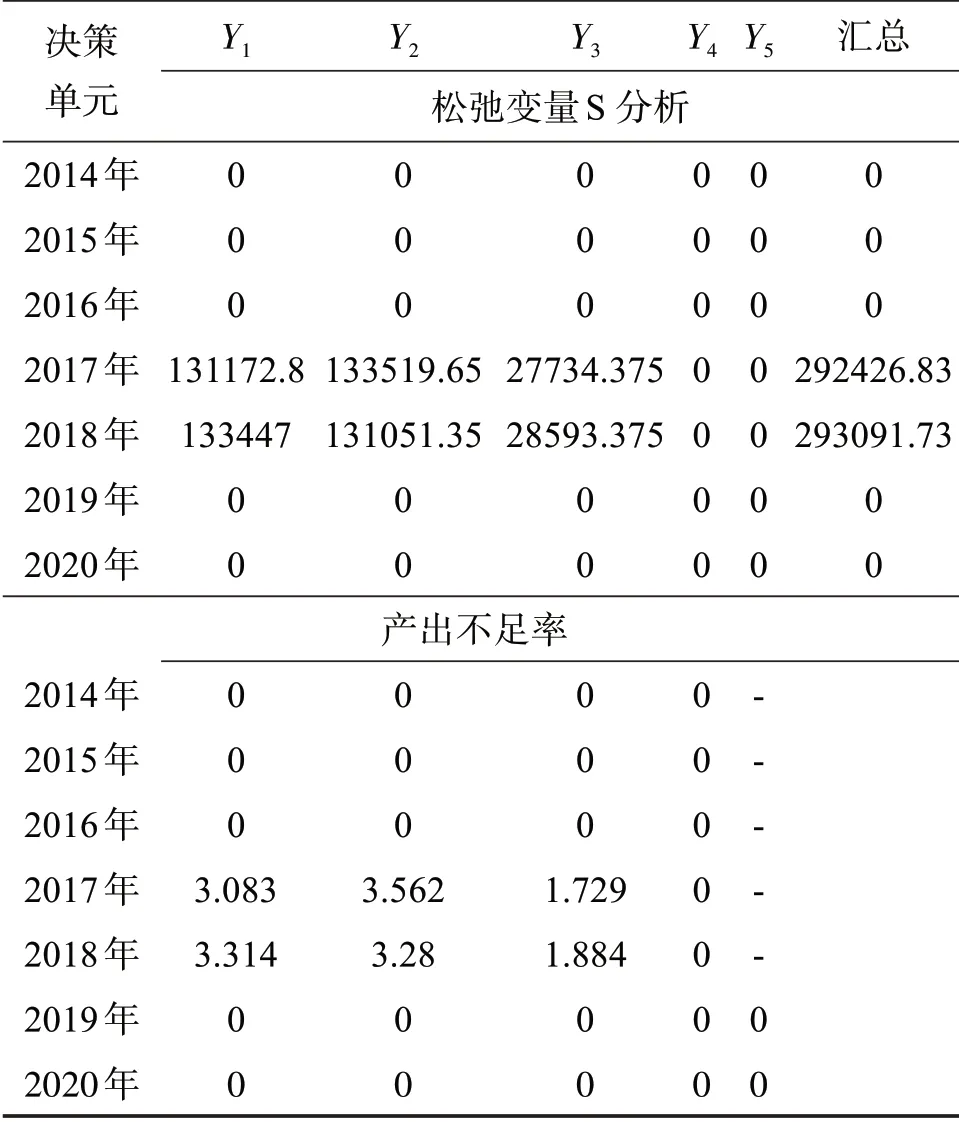

2017-2018 年中山市生物醫藥產業技術效益值分別為0.567、0.63,規模報酬系數同為0.75,說明產業技術效益及規模報酬皆呈遞增狀態(表4)。通過圖2 可知,中山市生物醫藥產業2017 年、2018 年技術效益、規模效益不足導致當年度生物醫藥產業綜合效益大幅下降。根據表5 可知,2017-2018 年中山市生物醫藥產業建設過程中X1、X2、X4、X5共4項投入指標松弛變量S->0,存在投入冗余現象,總冗余變量系數分別為2、7.667。其中,X4:中山市醫藥業高級職稱獲得人數的投入冗余率為0.05和0.172,是4 項投入冗余指標中投入冗余率最小一項,說明若優化中山市生物醫藥投入配置,X4項投入的調整幅度及難度較小;X5(中山市生物醫藥企業專利持有數)的投入冗余率為0.175 和0.347,為第2 低。根據表6結果,Y1、Y2、Y3共3項產出效益指標松弛變量S>0,存在產出不足現象。其中,中山市生物醫藥產業2017 年的主營業務收入(Y2)的松弛變量S 值最大,說明其產出情況距離理想產出效率差距最大,產出不足率為3.562;其次2017-2018年工業總產值(Y1)的產出不足率為3.083和3.314,產出不足亦明顯。

圖2 中山市生物醫藥產業投入產出有效性分析折線圖Figure 2 Line chart of input-output effectiveness analysis of biomedical industry in Zhongshan

表4 中山市生物醫藥產業規模報酬分析Table 4 Analysis on scale return of biomedical industry in Zhongshan

表5 中山市生物醫藥產業投入冗余分析Table 5 Analysis on input redundancy of biomedical industry in Zhongshan

表6 中山市生物醫藥產業產出不足分析Table 6 Analysis of insufficient output of biomedical industry in Zhongshan

3 問題討論

3.1 投入維度

3.1.1 中山市高技術專業人才優勢不明顯,醫藥行業高職稱人才配置的不合理有礙于生物醫藥產業效益的發展 技術人才儲備是各行各業發展不可或缺的基石。在2011-2020 年間中山市共有38 位醫藥行業高級職稱人員,尤其在2019 年共計有9 名技術人才取得高級職稱,是歷年來人數最多的一年,代表著中山市醫藥類高技術人才儲備能力更上一個臺階。最終的關聯度結果排序(表2)顯示,中山市醫藥業高級職稱獲得人數與參考系統X0(k)的關聯度為0.726,于7個評價項中排名第3位,同時其關聯系數方差(方差:0.092)表明其波動性較小,足夠證明該指標投入對于生物醫藥產業效益提升的價值。它一定程度上代表著中山市醫藥業對高技術人才的吸納與培養能力,是支撐生物醫藥產業基礎性生命科學課題及新藥創新研發的中堅力量。在粵港澳大灣區醫藥業各市高級職稱獲授數據中,廣州、深圳、佛山3 市2011-2020 年間獲得人數總額排名前3,分別為234、89、89 人,分別是中山市數據的650%、247.2%、247.2%,中山市同其他城市差距較為明顯。因此,中山市高技術專業人才優勢不明顯,需要技術人才引進。中山市的38位醫藥業高級職稱獲得者中,僅有4位為制藥高級工程師,占比為10.52%,卻有24 位醫療器械高級工程師,占比為63.15%,表明人才配置不夠合理,存在向醫療器械行業傾斜的情況,也體現著同粵港澳大灣區生物醫藥頭部城市的差距。醫藥業高職稱人才的不合理配置不利于生物醫藥產業效益的再提升。提升中山市生物醫藥產業競爭力,人才儲備與吸納培養必不可少,提高制藥高級工程師及生物醫藥研發型人才的引入與培養力度,是為產業發展注入核心動能的第一步。

3.1.2 中山市生物醫藥產業創新深入發展,但與生物醫藥頭部城市創新能力差距明顯 在關聯度評價項排序結果中,中山市生物醫藥企業專利持有數與生物醫藥產業效益的關聯度排序第2,與中山市生物醫藥產業效益緊密相連。其生物醫藥企業專利創新在2020 年突破新高,當年企業新增專利數為9項,同年中山市生物制劑藥品注冊申請與受理數及生物制劑(含疫苗)臨床試驗申請受理數同樣為歷年來最高,分別為11 件與14 件,創新發展持續深化。從2018年起,中山市政府就開始尋找融入國際創新網絡的契機,力圖將中山市打造為國內一流科技創新高地。2018 年1月10日中山市政府同澳門方面簽署了《關于共同創建國家生物醫藥科技創新區合作框架協議》,打通了中山市生物醫藥產業同外部知識互溢的重要資源關口。而與粵港澳大灣區生物醫藥頭部城市——廣州、深圳二者比較,中山的企業新增專利數、生物制劑藥品注冊申請與受理數及生物制劑(含疫苗)臨床試驗申請受理數仍差距明顯,2020 年廣州市的此3 項分別為60 件、44件和44 件;深圳市同年的此3 項指標分別為33 件、16 件和18 件。深挖差距之原因,發現在2017 年之前,中山市生物醫藥產業創新產出完全依靠企業自主收購專利及自主研發,市內尚未建成能夠予以生物醫藥專利扶持的外部平臺,本市高校生物醫藥專業背景較為薄弱,且知識互溢效應惠及范圍有限;同時政-產-學-研體系建設過程中,四者間互動的障礙及成果轉化的難點不容小覷[1],推動合作成果商品化需要由政府、企業、高校三方協同合作。所以中山市缺乏一個面向全市生物醫藥產業的區域專利互助交流平臺來為其打通產品研發的關節,中山市的牽頭責任任重而道遠。

3.2 產出維度

3.2.1 中山市生物醫藥產業效益增速可觀,而關乎產業效益的多項指標關聯度不同程度下滑,產業發展將走向多元 從2017-2020 年,中山市生物醫藥產業效益增速十分客觀,其主營業務收入分別為37481.4萬元、39949.7萬元、49515.8萬元、91733.7萬元,年增速為6.59%、23.95%和85.26%,說明中山市生物醫藥產業發展進入黃金時期。根據數據包絡DEA產出模型結果,中山市在2017-2018年間存在2 次產出不足,產出不足的指標分別是生物醫藥產業的工業總產值、主營業務收入、工業增加值3 項,說明在2017-2018 年間中山市生物醫藥產業受企業外遷影響,投入產出效率未達理想狀態;隨著生產投入配置的調整及外部技術創新合作的不斷加深,2019-2020 年中山市生物醫藥產業產出不足的松弛變量及產出不足率均降為0,說明過去產出不足的狀況已被很好地改善,產出效率恢復到理想狀態。圖1 可見,除了X6(k)中山市醫藥業高級職稱獲得人數指標外,其余6 項的關聯系數曲線在2019-2020 年間均呈現下滑,說明中山市大多數生物醫藥產業發展指標投入的效益回報減弱,但實際產業效益為穩步增長,說明存在其他影響產業效益的因素,即中山市生物醫藥產業發展正朝著多元化方向發展。多元化經營對企業價值的影響體現在資源協同、銷售渠道共享、創新人才儲備、區域優勢拓展等方方面面[7]。在全球疫情經濟復蘇的大背景下,世界各國對新冠疫苗等生物醫藥產品需求不斷提升,生物醫藥企業有更廣闊的市場及外部機遇。以多元化發展開拓國內外產品新市場、形成規模更高的專業化產業集聚效應,這不僅符合中山健康科技產業基地的立園宗旨,也具備深遠的戰略價值。

3.2.2 中山市生物醫藥產業規模效益初步形成,但形成過程中存在效益弱化、資本流失的現象 據中山市統計局提供的數據,中山市生物醫藥產業2020年規模以上企業數達6家,數量是2019年的2倍,產業規模升級勢頭迅猛,產業集聚效應初顯成效。中山市生物醫藥產業數據包絡DEA 投入產出模型結果顯示,其規模效益值于2019-2020年達到1,說明2019-2020 年事關產業規模效益的生產要素配置合理,扭轉了2017-2018 年規模效益下降的趨勢,也說明中山市生物醫藥產業規模效益初步形成,已具備深化發展的產業群基礎。在中山市統計局提供的產業數據中,2016 年中山市生物醫藥規模以上企業數為4 家,工業總產值為301854.9 萬元,而2017 年生物醫藥規模以上企業數減少為3 家,工業總產值卻直線下降為42547 萬元,降幅為85.9%,連帶其余產業營銷數據也發生大幅下跌,依據DEA數據包絡模型,此情況導致產業效益發生了較大水平的弱化。從當年中山市生物醫藥產業負債情況看,負債額未有明顯波動,能夠排除消失的那家企業負債破產被收購的可能性,其更像是進行總部遷移至其他城市,是一次城市生物醫藥企業外遷事件。該企業遷走后,中山市整體規模效益及技術投入效益等產業投入效益發生了弱化,工業總產值及主營業務收入的大幅縮水是產業資本流失的表現。而引起企業外遷的原因已無從考證,但無外乎企業成本提升、政策紅利收緊、外部技術交流難等幾類。中山健康科技產業基地主張“優惠不如優勢”的招商引資策略,在2015年前,即中山市生物醫藥產業創新技術積累未成規模的時期,這種短期政府優惠力度不足的長遠型戰略難以為中山生物醫藥企業在日漸激烈的技術研發競爭中占據優勢。其他城市一旦給出令其滿意的優惠政策,中山市將在此段技術積累弱勢期中失去吸引外市生物醫藥企業落戶本市的優勢。

4 投入-產出維度策略

4.1 凝聚高技術創新人才資源,打造粵港澳大灣區優質人才交流引進及培養平臺,以優化技術人才配置

中山市政府和生物醫藥企業應該加大對生物醫藥專業人才的引入,發揮粵港澳大灣區的生物醫藥技術人才優勢,促進中山市生物醫藥企業的發展。過程中需要一個高自主、強穩定且多方支持的優質人才交流引進平臺,以提升中山市生物醫藥高技術人才引進效率,突破企業或政府行政部門校招“聲勢大雨點小”的人才引入障礙。依托宣傳手段和政產學研體系在高校人才中塑造中山生物醫藥品牌,助力于中山市生物醫藥產業高技術創新人才輸送鏈在粵港澳大灣區的布局。同時應重視本土人才培養,政府和企業應該加強產學研緊密結合,重視基礎性和技術性生物醫藥人才的系統培養,努力提升中山市醫藥業高級職稱制藥工程師人數及占比。積極探索定向培養式人才引入方案,利用粵港澳大灣區高水平院校資源綜合培養生物醫藥相應學科的學生科研能力,重點培養和挖掘符合產業需要的生物醫藥科學人才,完善人才考評與激勵機制。同時,可以在大型企業設立博士后流動站,實習就業基地等技術創新平臺,不斷培養和吸納更多生物醫藥領域高層次研發人才和復合型管理人才。基于此不斷深化“校企政”合作,推動建立創新人才向生物醫藥企業流動機制[11]。

4.2 系統化扶持創新驅動型企業,加快中山市生物醫藥產業政-產-學-研體系建設進程

中山市政府正謀求將中山生物醫藥產業融入到粵港澳大灣區及國際生物醫藥創新網絡當中,將中山生物醫藥塑造成自主研發、科技交流、產業集聚效應顯著的創新高地。為此,系統化扶持創新驅動型企業必不可少。中山市應充分發揮政府的組織調配功能,制定生物醫藥產業專項扶持政策,以增強外部性。推進中山市生物醫藥產業政-產-學-研體系建設進程需要政府主導,多方合作才能完成,中山市政府可依托設立生物醫藥專項科研基金,吸引生物醫藥領域海內外優秀學者、領軍人才和高層次創新研發人才入駐中山市產業園[13-14],由政府設計并提供富有吸引力的薪酬方案和長期研發經費支持計劃,進一步完善引進領軍人才和創新科研團隊政策待遇,并制定一系列優惠政策來激發企業R&D投入的積極性和主動性。同時,中山市產業園發展委員會也可以從設置隸屬于自身的生物醫藥科研機構入手,以社會資本、高校、政府三方共同持股的形式設立單位,作為流動式專家、學者來訪中山的交流平臺,基于這種模式提升中山市本土的科研單位數量,以多元手段降低產業創新行為的風險與成本。此外,中山市生物醫藥產業還需額外重視同粵港澳大灣區生物醫藥類高校及研發機構間政-產-學-研項目平臺的搭建[14],為自身提供一個強有力的創新產能來源,充分發揮高校及科研機構實驗設施配套完善的優勢,開展跨區域、跨時空的生物醫藥高精尖課題合作,并周期性邀請學術專家赴中山生物醫藥產業園考察指導,真槍實刀地把中山市生物醫藥產業政-產-學-研體系建設作為一項長遠性投資來落實。

4.3 繼續深化生物醫藥產業園產業集聚發展,大力提升中山市規模以上生物醫藥企業數量

生物醫藥產業園區是生物醫藥產業規模化發展的重要基礎,而產業模塊型企業進駐產業園的優勢在于能在產業園區內部形成一種完善的基于規模效益投入產出的循環機制,并有力推動產業的持續化發展。所以中山市政府應不斷加大對現有土地資源的集約化利用,大力推進生物醫藥產業園區規劃建設,完善基礎設施和公共服務平臺建設,依據省政府“十四五”規劃逐步培育出體色鮮明、規模效應凸出的生物醫藥成果轉化基地與國際創新合作平臺,最終實現生物醫藥產業園的集聚發展,實現資源共享、優勢互補的產業模塊精準建設[12-13]。為了深化生物醫藥產業園內產業集聚效應及有序發展,中山市生物醫藥產業應積極拓寬融資渠道,并由政府逐步加大對生物醫藥企業的資金扶持,除卻前文提到的政-產-學-研體系下的R&D投入要求,還可以通過組建產業發展專項資金委員會,設立專項工作經費,緩解和消除制約生物醫藥產業發展的資金瓶頸。同時,政府需要鼓勵和引導社會資本進入生物醫藥產業以加速行業發展,積極通過政府協同產業園對高校方面的高質量科研成果予以成果轉化立項,引導風險投資機構資金介入,從而在一定程度上增強社會資本投資信心,提高創新馬力。政府還可引導銀行貸款向生物產業傾斜,對生物醫藥企業貸款實行財政貼息的政策,支持生物醫藥企業以專利技術為擔保向銀行貸款,保障地方性企業紅利,以實現生物醫藥產業的高質量發展。

4.4 建設全方位、深層次的生物醫藥發展資源投入體系,保障中山市生物醫藥產業效益增速穩步提升

建設全方位、深層次的生物醫藥發展資源投入體系,所瞄準的當前中山市生物醫藥產業多項投入指標產出效率減弱的發展趨勢,這其中有產業陷入經濟資源投入同質化、政策工具投入碎片化、部門協同效應不理想等問題的存在。為確保中山市生物醫藥產業在未來激烈的產品較量中不落下風,以科學合理的資源投入配置推動生物醫藥產業效益及產業競爭力的穩步提升,中山市應建設全方位、深層次的生物醫藥發展資源投入體系:在產業全局治理層面,中山市生物醫藥產業應立足于市內的產業園視角,由中山市政府牽頭積極統籌園內生物醫藥產業資源,以全面、客觀的視角評估其產業模塊配置狀況及產業鏈條分工合作效率,針對性地予以投入,并發掘產業鏈缺口及孵化器等中小型企業發展需求,對價值意義重大的項目按規章予以資助。而在專利方面,政府應該重視專利價值并予以激勵,通過知識產權成果激勵計劃及對企業外部專利收購降稅、提供貸款等方式提供分層紅利,刺激企業自主研發與尋求合作的積極性。在政策紅利受益客體方面,中山市生物醫藥產業扶持政策存在事實上適用于醫療器械企業、中成藥開發或中藥飲片破壁企業、保健品企業甚至是食品行業的情況,形成了巨大的政策額外成本,中山市政府應考慮對此方面政策予以收緊,加速非生物醫藥企業免息低息或生物醫藥專項補貼紅利的回收,集中此方面冗余資金用于打造產業園內生物醫藥專業化產業集聚片區,以此反哺規模效益投入。在市場方面,政府與產業園平臺應該重視加快完善醫藥審批制度,改進新藥注冊審批服務流程,完善藥品定價機制,對原創新藥和集成創新生物藥品優先審批,并確保準入審批規范又高效。