隨城文脈

王文虎 艾萍

在中國歷史文化名城中,隨城也許是最不張揚的。不像其他城市那樣,將歷史與文化空間化為建筑。古詩中隨城的建筑也有“西風腸斷白云樓”(〔元〕劉秉恕《白云樓》),但是那些從古到今的建筑雖曾是立體的詩,今天卻詩意全無。如今的隨城以厚重的傳說、精美的彝器以及簡約的文獻,將其歷史與文化激蕩為時間、文脈以及精神譜系。它用遠古的原聲喚醒人們對歷史記憶的溫情與敬意。沿著文脈,穿越幽長的歷史隧道,我們這些精神游子能觸摸到中華文明的最初,也能讀到——

創造盛世的“精致之制”

穿越歷史隧道,離我們最近的一道歷史風景,是一個偉大的“風云之際”——隋唐盛世。盛世隋唐,令每個中華兒女備感榮光。當此盛世,柳宗元看到“裂都會而為之郡邑”是“勢也”;韓愈看到了帝之與王,其號雖殊,“其所以為圣一”的道統;劉禹錫更是表達了李唐之人的文化自信:天人相交勝,還相用;李白、杜甫各縱歌喉,唱出了這盛世的喜怒哀樂。

談隋唐盛世之美,世人多美李唐,而斥隋煬之荒淫。然隋之于隋唐盛世,有開啟之功;談隋者亦有之,然往往有隋而無“隨”,而真實的歷史卻是“隨”之于隋,有濫觴之功。

普六茹對“隨”的感情是復雜的。一方面“隨”是令他魂牽夢繞的“龍居之地”,其帝業濫觴于“隨”,實驗于“隨”。他在朝為官,雖先后任定州、揚州總管,但“隨國公”未變。普六茹堅,字那羅延(金剛不壞),漢名叫楊堅。考之《北史·隋本紀》《周書·楊忠傳》和《隋書·高祖本紀》所言,本祖居武川鎮,姓楊,諱堅,是弘農郡華陰人氏。他與隨州結緣乃因楊忠。忠本系北魏、西魏、北周的軍事貴族,是西魏大將軍之一。因“從周太祖起義”被魏恭帝拓跋廓(漢名元廓)賜姓為普六茹,一作普陸茹(后改為茹姓)。但考據《周書·楊忠傳》《隋書·外戚傳·高祖外家呂氏傳》以及《新唐書·宰相世系表》等典籍,事實可能并非如此,當如陳寅恪先生所推斷:“從文帝母系來看,疑楊家本系山東楊氏。”亦即楊忠、楊堅的真正出身極有可能是寒門庶族,而非攀龍附鳳、自抬門第的所謂弘農楊氏。

西魏大統十五年(549年),亦即南朝梁武帝太清三年,蕭詧據有襄陽,但強敵環伺恐難自保,乃請為西魏附庸。忠奉命出師樊、鄧,飲馬漢濱,而取隨州、安陸。自此,漢東之地被忠盡收西魏囊中。因表其功,西魏王朝賜姓忠為普六茹氏。北周取代西魏后,忠仍然受重用,歷任小宗伯、柱國大將軍,北周明帝武成元年(559年)進封隨國公,其后任御正中大夫、大司空、都督涇豳靈云鹽顯六州諸軍事、涇州總管等要職。

北周武帝天和三年(568年)楊忠病逝,堅襲爵隨國公。故楊堅仕途乃子承父職,是典型的官二代,甚至是“官N代”。北周武帝即位不久,楊堅又任隨州刺史。建德六年(577年),楊堅隨周武帝滅北齊,進為柱國。此后兩年之內,周武帝、宣帝相繼去世,周室留下年僅7歲的靜帝掌權,出現了權力真空。此時的楊堅憑著軍事貴族的家世和皇太后之父的姥爺輩身份,入朝填補了權力真空。執掌周室權柄自然遭人反對,但從公元580年5月起,楊堅用不到半年的時間先后平定了鄖州(治今湖北安陸)司馬消難等三州總管的軍事反抗,相繼剪除北周宗室趙王、越王等政敵。

此后,楊堅便脅迫靜帝詔贈其曾祖楊烈為隋康公、祖楊禎為隋獻公,他本人亦進爵為王,以崇業、安陸、城陽、平靖、上明、淮南、永川、廣昌、安昌、義陽、淮安、新蔡、建安、汝南、臨潁、廣寧、初安、蔡陽、郢州之漢東二十郡建立隋國。這隋國,實際上是周室被逼無奈下封建的“政治特區”,它允許“置丞相已下,一依舊式”,朝廷之威儼然。因此這是一個即將誕生的新王朝的“試驗田”。次年周帝被迫“一依唐虞、漢魏故事”“禪位于隋”,而楊堅在半推半就中受禪,自此隋國由一個“樣板田”變成了全國性政權,即大隋王朝。完成了政權實驗的隋國改為郡,被稱為“漢東郡”或“隋州”,轄安貴、順義、光化、平林、上明、唐城等8縣,戶47193人。

但是在另一方面,傳說他忌惡“隨”帶“走之旁”(辶),遂改“隨”為“隋”。不管是牽強附會也好,還是確有其事也罷,這其實是在思考如何使國祚長久的問題。此忌惡雖然是傳說,然方志與鄉邦文獻皆如此記載。

從1988年版《隨州志》到明人顏木所編《隨州志》,從元人胡三省到宋人羅泌《路史》,再到南唐徐楚金,都傳“隨文帝惡隨字為走,乃去之,成隋字”。目前我所能找到的最早出處見于唐末李涪《刊誤·洛隨》:“漢以火德有天下。后漢都洛陽,字旁有水,以水克火,故就佳。隨以魏、周、齊不遑寧處,文帝惡之,遂去走,單書隋字。故今洛字,有水有佳,隨有走無走。夫文字者,致理之本,豈以漢隨兩朝不逕之忌而可法哉?今宜依故文去佳書走。”李涪的“隨以魏、周、齊不遑寧處,文帝惡之,遂去走,單書隋字”之說,出于何處他沒說,可謂無根之談。但是這個傳說真實反映了結束了中華數百年亂世的普六茹氏,確實在思考國祚長久的“興化之道”這一大問題。

隋廢前朝嚴苛“深刻”的“法令滋彰”,以“三省六部制”代替了為門閥士族所操縱利用的“九品中正制”,進一步抑制了士族對國家政權的把控;創立科舉制度,為寒門子弟參與國家治理開辟了通道,寒門之士從書本中看到了“黃金屋”與“顏如玉”(宋真宗趙恒《勸學詩》)。雖然希望還是很虛渺,但畢竟是有希望。隋的貢獻當然不止于此。但是省部制與考試制度的設計,至今還在使用。不僅影響了中國,而且影響了東亞(如日本),乃至于近代興起于英國的公務員制度也能看到其印記。應該說,它們是隋唐之后中國社會治理的精致的制度設計之淵藪。

隋之于唐,恰如秦之于漢。歷史的吊詭之處在于,對何以讓國祚長久的“興化之道”作了精致制度設計的隋王朝,國祚不及40年。省部制、科舉制等在封建時代不可謂不精致。如此精致的制度設計很快讓隋朝富裕了起來,但是制度設計是一項系統工程,它還包括理順國富與民富、國與國關系處理以及基礎設施建設與民生幸福關系等制度設計。隋王朝在這方面是有缺陷的,其國之富,富在楊家,而民仍窮;其國雖強,但征戰多年,民不得休息,統治階級上層也矛盾重重;運河工程堪稱浩大,遺澤千年,但是役民過急,民力不支。透支民力,最終的結果是丟失江山,國破家亡。李唐王朝則在高祖李淵、太宗李世民、高宗李治三朝較好地吸取了楊家教訓,推行前隋良制,又藏富于民,廣施恩澤,這個讓人自信地唱出“天生我材必有用”的朝代,國祚近300年之久。

人們不禁要問,既然隋“惡隨有走”,那么楊氏父子為何又受封于此呢?這是因為當時隨地戰略地位十分重要。隨州西通宛洛,南達吳越,地當荊豫要沖,扼阻襄漢咽喉。清人顧祖禹《讀史方輿紀要》如是描繪:“隨北接黽厄,東蔽漢沔,介襄、郢、申、安之間,實為要地;義陽南陽之鎖鑰,隨實司之;其山溪四周,關隘旁列,幾于鳥道羊腸之險,洵用武者所必資也。”

當是時,其東與北齊對峙,南與陳相望,西南則比鄰附庸小國西梁。由北周宇文氏派出靠得住的大將出鎮隨州,猶如在三國之間打進一個楔子,是一統江山非常重要的戰略安排。擁有軍事貴族世家背景又深受信任重用的楊氏父子,自然就是最合適的人選了。隨不僅戰備地位重要,而且有深厚歷史文化的積淀,它有——

精美之器背后的禮樂華章

隨是漢王室特別敬重的先秦諸侯。《漢書·郊祀志下》記載,漢宣帝“為隨侯、劍寶、玉寶璧、周康寶鼎立四祠于未央宮中”。“隨”于先秦又稱“曾”,既不是春秋五霸,又不屬戰國七雄,漢宣帝何以要在未央宮為隨侯立祠?

這個問題,我們在文獻上找不到答案。文獻上找不到的答案,我們可以借助于考古學。在考古學上,我們能找到確切的答案。

讓我們將目光聚焦到1978年。這一年,中國即將拉開改革開放的大幕,迎接盛世的第一道樂聲用什么、由誰來敲響?歷史選中了隨城!

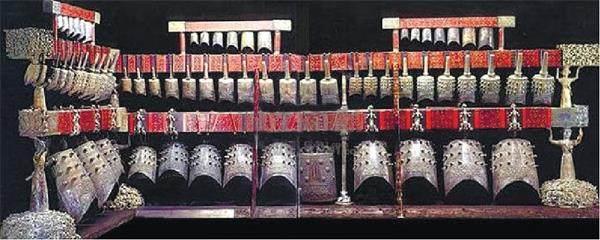

這一年,一座以乙為墓主的曾國大墓在隨州擂鼓墩出土,出土文物達15000余件,包括禮器、樂器、漆木用具、金玉器、兵器、車馬器和竹簡。青銅器共計6239件,主要有鑊鼎、升鼎、飼鼎、簋、簠、大尊缶、聯座壺、冰鑒、尊盤及盥缶等,其中一套65件編鐘的三層組合創迄今所發現的編鐘完整之最。上為鈕鐘,形體較小,有方形鈕,有篆體銘文,但文呈圓柱形,枚為柱狀,字較少,只標注音名。分3組共19件。中下兩層為5組共45件,為甬鐘,有長柄,鐘體遍飾浮雕式蟠虺紋,細密精致。這個組合中有楚惠王送镈鐘一枚,共65枚。

當專家們對這套編鐘進行音樂鑒定時,它竟然從2400多年的沉睡中蘇醒來,用2400多年前的中華原聲唱起了現代中國人所唱的“東方紅太陽升”。不知不覺之中,隨城用編鐘為盛世的來臨敲響第一道樂聲。

曾侯乙墓出土青銅禮器是歷年來我國出土青銅器數量最多、種類較全的一次,因發掘前未經擾動,所以它真實地記錄了墓主人享用器物的禮制規定。

這是一部記錄春秋與戰國之際禮樂之制的“禮樂全書”,我們或可稱之為“曾書”。其青銅禮器的組合,構成“禮樂全書”的“禮論篇”。墓以鼎為核心,形成了鼎成序、簋成套、鬲成組、豆成對、盤匜成配的禮儀組合。先秦時代,禮器的使用有嚴格規定,天子鼎九,諸侯鼎七,大夫、士人又逐層遞減。但曾侯乙墓中有鑊鼎2件、升鼎9件、飼鼎9件、簋8件,已近于天子之制。有人說,這明顯僭越了諸侯能享有的鼎數,在曾侯乙生活的時代自商周以來的禮樂制度已經遭到破壞。其實,我們已經看到,曾隨國是超越諸侯的“南公”,其用鼎近于天子之制是否“僭越”,有待于繼續研究。其樂器達125件,為世界考古史上所僅見。包括編鐘、編磬、建鼓、琴、瑟、笙、箎、排簫8種,編鐘、編磬各1組,琴、箏、五弦各件,瑟5件,笙1件,懸鼓1件。用于擊奏樂器的工具12件,各種樂器的構件、附件1714件。出土時各種樂器基本位于原位,排列有序。64件青銅雙音編鐘十二律俱全,其上錯金銘文除“曾侯乙作持”外,皆與音樂有關,包括不同音高的宮、羽、宮曾等22個名稱;律名、調式和高音名稱以及曾國與楚、周、齊、晉的律名和音階名稱的對應關系。音樂銘文有2800多字,構成了迄今所能見到的數量最大、體例最完備、內容最豐富、文化蘊涵最深的音樂理論文獻,是“禮樂全書”的“樂論篇”。其衣箱完整地書寫二十八宿名稱,二十字漆書的首句為“民祀佳坊(房)”,說明曾國民重房星之祭,祈求的是政治修明,和氣致祥,經天常和。這構成了“禮樂全書”的“天文篇”。其青銅器造型奇特、工藝精湛、紋飾華美,采用的冶鑄技術有渾鑄、分鑄,其中尊盤系用先進的失蠟法鑄造。工藝包括平雕、浮雕、圓雕、透雕、錯金、鑲嵌、鑄鑲、銅焊、镴焊、鉚接等,被認為是集先秦青銅制造技術之大成,集中反映了我國在春秋與戰國之際的先進冶鑄水平,可以說它是“禮樂全書”的 “考工篇”。曾侯乙墓中出土了大量竹簡,總計6696字,是目前所見時代最早的竹簡實物,亦可視為“禮樂全書”的“雜記篇”。一座曾侯乙墓就是曾人在精美之器上用人類聽得懂的音樂語言書出的“曾書”,它是由禮論篇、樂論篇、天文篇、考工篇、雜記篇所構成的“禮樂全書”。

這部“禮樂全書”具有世界性價值。1985年8月,美國紐約大學物理學教授E·G·麥克倫在美國《社會生物工程》雜志(Journal of Social and Biological Strutures)上發表了《曾侯乙青銅編鐘》一文。該文結論的最后一段是這樣的:

西方學術界注重文字學方法而忽視樂器上證明的極端偏向,一直是使漢學研究不健全的因素,這一點以前也有人提出過反對(庫特納,1965)。如果編鐘為其同代希臘人希羅多德所知,我們可能早已聽說到它們并視其為古代世界第八大奇跡。今天通過中國的報告所表現出的民族自豪與喜悅完全是應該的。現今中國人知道了他們的祖先在公元前5世紀時在音樂才能方面達到了如何驚人的高度,而且我們的世界教導我們所相信的東西是無法與這一成就相比的。

2016年,第十屆國際音樂考古大會在武漢舉行。來自中國、美國、韓國、日本等17個國家和地區的100多名考古學家、音樂學家,以“人類學視野下的音樂考古”為主題,緊緊圍繞“音樂文物研究”“聲學與聲景”“音樂人類學”等話題對曾侯乙編鐘從歷史、文化、音樂、美術等角度展開研討。與會學者形成共識:曾侯乙編鐘在人文以及聲學鑄造等科學技術方面,均能反映出公元前5世紀人類文化的豐富內涵。大會期間,在韓國漢陽大學權五圣教授的倡議下,來自世界各地的70多位代表共同簽署了《東湖宣言》。《宣言》指出:曾侯乙編鐘是世界上絕無僅有的重大發現,在人類文化史、音樂史、科技史等領域占有重要地位,展現了人類智慧在軸心時代所創造的高度,它音樂性能卓越、音律純正、音色豐富,具有極強的表現力;其長篇銘文系統記載了中國當時的音樂學理論;以聲音和文字互相印證的方式,保存了2400年前人類的音樂記憶。

很多人感嘆曾國創造了人類奇跡。但是我從《曾書》中讀到的曾侯乙,只是“雖身知其安也,口知其甘也,目知其美也,耳知其樂也,然上考之,不中圣王之事;下度之,不中萬民之利”的庸君。他整天醉生夢死,什么“圣王之事”“萬民之利”,他早就丟進他那大酒缸里了吧?其實,曾侯乙的先輩可不是這樣,其中不乏思考“圣王之事”“萬民之利”的大賢,他們的思考展現了人類智慧在軸心時代所創造的高度,從而形成了——

以民為本的經世之道

兩周之際,中華文明進入了老孔稱之為“天下無道”的禮崩樂壞時代,這是一個呼喚用新范式化混亂為有序的時代。當此之時,曾隨文化沒有缺位,而是在文化高位向中華文明貢獻了一個化混亂為有序的新范式——道。對道的闡述,讓我們重新請回了歷史失憶已久的大賢季梁。

季梁,又作季良,生活在春秋早期。根據隨州發掘的季怡墓資料分析,他可能是隨國君后裔。《左傳》記載季梁有兩條。一是桓公六年(公元前706年)的記載,重于記言,涉及祭祀、修政、論道。有人稱之為“季梁論祀神”,也有人稱之為“季梁勸修政”,都有道理。但我們認為這兩個概括都沒有抓住靈魂。季梁立言,其魂在道。所以,我們將其概括為“季梁論道”。二是桓公八年(公元前704年)的記載,重于記事,是季梁對隨君提出的軍事建議,可以稱為“季梁論兵”。

兩條資料是一個整體,包括了如下要點:

福為天授神降;

小之能敵大;

所謂道;

道即忠信;

上忠于民;

利民,忠也;

祝史正辭,信也;

以故生辭;

夫民,神主;

民和年豐;

民和而動則有成;

民力普存;

先和不許而后戰,怒我而怠寇;

避實擊虛。

這些題涉政治、軍事、哲學諸多領域的論點構成了季梁的思想精粹。既是季梁的行事之基,又是季梁的立言之據,其中“普存”這個范疇達到了對“普遍性”追求的思想高度。在此追求中,統率一切的是道。道在季梁之前已經開始使用了,但是第一次超出經驗站在普遍性高度對道進行反復思考,也就是從道自身,又將道當作對象進行反思的是季梁。哲學的認識方式只是一種反思。季梁說:“臣聞小之能敵大也,小道大淫。所謂道,忠于民而信于神也。”在這句話中,道是被反復思考的東西。第一個道,是指實際治理層面的道自身;第二個道則超出了實際治理,將道變成所謂的對象。從“道”而進于“所謂道”,形成了邏輯的遞進關系,它就是反思,這就跨進了哲學門檻思考。

“所謂道”三個字看似簡單,但它卻為中國思想史即道的追求歷程劃了一個界:此前人們對“道”是“用”,由此形成的歷史就是思想史;“所謂道”事實上是道的追求由自在進入自覺的標志。在“所謂道”支配下形成的思想史,就是哲學史。

季梁將生活世界分為“道”和“淫”兩層次。“淫”指的是統治階級放縱、貪婪等不守正義的行為,是治理的現實狀況;“道”是社會治理的理想狀態,是理想世界。只有當現實最終符合于理想時,國才可免于難,才會有福可言,這就有了“道統治世界”的意味。

因有“道統治世界”的思想,兩周之際流行的“天授神降”思想受到季梁的限制。季梁更看重的是民的決定作用。他提出了“夫民,神之主也”“民和而動則有成”等命題,強調國家之福系于民和,民和系于“民力普存”。這里有“民為神主”“神為君主”兩個類如形式邏輯的大前提和小前提,其蘊含結論是:民乃君之根。不過,如按邏輯形式,我們從民為神本、神為君本兩個前提中引不出“民為君本”的結論。但在形式邏輯之外,季梁思想確實含有民為君本的意思。他通過君福天授論讓“君”取信于神,通過民為神主論讓神為民代言。“民為君之本”是這種思路的必然結果。從季梁的論述來看,“君”對“民”之“忠”要在“利民”;“利民”之要在于民和年豐、“民力普存”。故季梁雖然還有信“神”的一面,但他此“神”是季梁過渡到君“忠于民”的中介環節。這個由“神”到“人”飛躍的思想歷程,構成了春秋早期在南公國發生的精神現象學,其本質上就是經世以道的民本學。

季梁的思想對后世儒家產生了影響,但是季梁卻很少見稱于諸子。這是可以理解的。歷史進入春秋時代后,忠君思想日益成為治世之需,而季梁念念不忘的是萬民之利,強調君忠于民。所以歷史選擇了孔子儒家,而對季梁卻是選擇性的失憶。直到中國社會進入到以民主為追求的時代,季梁思想才又重現其光芒。

為什么在曾隨這樣一個國家,竟然能出現像季梁這樣曠古爍今的思想家呢?這其實也不難理解,因為,早在殷周之際,曾隨就已經成為周文化——

南方的經典之都

殷周之際是中國歷史上偉大的革命時期,大師王國維說:“中國政治與文化變革,莫劇于殷、周之際。都邑者,政治與文化之標征也。”在這個政治與文化變革之際,曾隨文化也沒有缺位。不僅如此,它以巨大的歷史與文化的張力,為周文化對南國(南方)的經營提供了 “經典范式”。

殷周之際的隨國是周人在南方建立起來的領袖之國,稱“南公”。“隨”之先祖與周武王早已經出了“五服”,既不是“文之昭”,也不是“武之穆”,還不是“周公之胤”。但如王符《潛夫論·五德志》所云,它只是與周室同為姬姓,皆為“棄”裔,即“皆姬姓也”而已。隨州文峰塔M1所出鐘銘直書曾為“稷之玄孫”。“玄孫”雖然是虛指,但是它表明了曾是后稷的遠孫,是知王符此說不虛。

“稷之玄孫”甚多,但是曾人卻能封于南,且為南方之長,這是有原因的。2009年,隨州義地崗墓地出土了曾侯輿的一套編鐘,其中有一件鑄于公元前497年的甬鐘有銘文160余字:

唯王五月,吉日甲午,曾侯與曰:伯適上諤,左右文武,達殷之命,撫定天下。王遣命南公,營宅汭土,君此淮夷,臨有江夏。周室之既卑,吾用燮就楚。吳恃有眾庶,行亂西征南伐,乃加于楚。荊邦既殘,而天命將虞。有嚴曾侯,業業厥聲。親敷武功,楚命是請。復定楚王,曾侯之靈。於穆曾侯,壯武畏忌,恭寅齋盟,伐武之表,懷燮四方。余申固楚成,改復曾疆。擇予吉金,自作宗彝。龢鐘鳴皇,用孝以享于予皇祖,以祈眉壽,大命之長,其純德降余,萬世是尚。

從銘文可知,曾人以“適”為“皇祖”。“適”最早見于《尚書·君奭》,稱“南宮括”。依照《史記·周本紀》記載,在周革殷命的過程中,南宮括深得武王信任,完成了武王交給他的兩個任務:“命南宮括散鹿臺之財,發鉅橋之粟,以振貧弱萌隸。命南宮括、史佚展九鼎保玉。”滅殷后,南宮括很少見于典籍記載。幸而曾侯輿鐘銘對此事有了交代:“王遣命南公,營宅汭土,君此淮夷,臨有江夏。”原來滅殷之后,武王又遣命南宮括到了“江夏”,任務是在汭土這地兒“營宅”即筑城,目的是統率淮夷。禮樂是曾侯統率淮夷的重要方式,至“周室之既卑”時,曾侯仍然講“吾用燮就楚”。此“燮”可作“和”解,這就是說,曾侯仍然以和(樂)與楚相處。

有人說,南宮括本人或并沒有到“江夏”汭土,然而鐘銘清楚記載至“江夏”汭土“營宅”是“王遣”結果。“君此淮夷”意味著曾國的地位很高,是“淮夷”之君,周人稱之為“南公”。“南公”之位要世襲,所以“括”之后多有稱“公”的,如隨地出土文物銘文:“犺乍刺南公寶尊彝”“曾公求”。文獻中,我們亦見《左傳》稱隨君為“公”的記載,云“漢東之國隨為大”。是知曾隨國是以 “汭土”為都的南公國。隨地在新石器時代就出現中心聚落,不過中心聚落畢竟不是城市。南公國是周人在江夏之地所筑的最早、規模亦最大的國都,“汭土”之名至于春秋而未變。《左傳·莊公四年》記載:

四年春,王三月,楚武王荊尸,授師孑焉,以伐隨,將齊,入告夫人鄧曼曰:“余心蕩。”鄧曼嘆曰:“王祿盡矣。盈而蕩,天之道也。先君其知之矣,故臨武事,將發大命,而蕩王心焉。若師徒無虧,王薨于行,國之福也。”王遂行,卒于樠木之下。令尹斗祁、莫敖屈重除道、梁溠,營軍臨隨。隨人懼,行成。莫敖以王命入盟隨侯,且請為會于漢汭,而還。濟漢而后發喪。

楚原本是小國,地狹民少。楚武王時,它發明了一種很厲害的“荊尸”陣法。楚武王準備憑這種陣法征隨。可是當時的隨人哪里知道,征隨的楚武已死于樠樹之下。假若隨人此時主動出擊,楚人必不能勝。但為楚人“營軍臨隨”假象所惑,且被“荊尸”陣法嚇怕了的隨人卻向楚人求和。楚人開出的談判條件是:莫敖屈重以楚王的名義到“漢汭”與隨侯結盟。從南公“營宅汭土”可知,“漢汭”乃曾人宗廟所在地。春秋早期曾國的行政中心似乎不在“漢汭”,應該在安居一帶,但是莫敖要求與隨侯會見的地點一定要在“漢汭”。這說明,“漢汭”比隨侯行政中心重要,說明它是曾人的宗廟所在地。楚人的這種會盟地點要求,是在向隨侯傳達這樣一個信號:楚人隨時可以占領隨國的宗廟,即隨時可以讓隨滅國。可見漢汭是隨州古城的根。一個楚臣竟然邀請隨侯在其宗廟所在地見面談和,這對于隨來說是恥辱,所以隨人得知真相后不服楚。到了僖公二十年,乃以“漢東諸侯”為由背叛與楚的盟約。楚伐之,結果是楚人“取成而還”,當時的評論者稱“隨之被伐,不量力也”。從此隨附庸于楚了,這就有了昭公十七年“吳伐楚”那場戰爭楚對隨言“使”的記載。

“漢汭”于今天或許僅剩考古學上的遺跡,然于殷周之際,它卻有經典范式的意義:作為中國最早的一批城市之一,它雖然不像洛陽那樣是“中國”,卻是周人筑于江夏的南公國,是周文化在南方的“標征”。而這個“標征”的源頭,我們可以追溯到上古烈山氏,因此經典之都實乃——

華夏精神之源

虞夏之際是中華文明十分重要的原創期,此時的曾隨文化是滋生中華文明之社稷精神的母體,是探源中國國家精神形成的最早社稷標本。

“隨”初為姜姓,是對中華文明有重大貢獻的氏族之一。《世本》云:“隨作笙”“隨作竿”。此時“隨”氏族的地位并不是很高。東漢學者宋衷注:隨乃“女媧氏之臣”。按:此“女媧氏”非摶土造人之“女媧氏”。據民國學者丁山所考,“女媧,《北山經》則又作女娃”,是知“女媧氏”即炎帝之女。此時,她已經臣服于黃帝,故東漢學者宋均注:“女媧氏”系“黃帝臣也”。

這樣,我們就有了一條歷史譜系:女娃氏是臣服于黃帝氏(中央國)的方國,而“隨”則是女娃國的一個諸侯。這也說明了歷史上為何有隨“為神農之后,姜姓”之說的原因。

隨是起于黃帝時期的炎裔部落,其先民能歌善舞,發明了笙竿。不過隨氏族更大的成就在于發明了谷蔬混種,即種植百谷百蔬。農學史證明,隨氏族“在平原沼澤地種稻,居住生活在附近的山坡上”,因而隨地有“原始稻作賴以發生發展的生境”之稱。從考古上看,隨州境內發現大量古文化遺存,據統計目前已發現新石器時代遺址56處。據湖北省文物考古研究所在《江漢考古》2010年第1期所公布的數字,已經被確認為是新石器時期文化遺址的有38處。它們反映了距今約4500年~6000年內的曾隨新石器時代文化的發展狀況,其文化內涵是“農的生活”。除此之外,隨地淮河源頭存有大量的4200年以前的巖畫,其中神像見證了當時“農的生活”。1958年,胡耀邦在隨考察時也曾指出,相傳原始農業始于隨縣,幾千年隨縣人民一直是以農業為生計,自給自足的農業經濟一直占主導地位。

隨氏族的農業經濟至虞夏時期已經很強大了,他們耕于厲山而有天下,就連虞舜也曾于此耕作。隨州至今還有秦立舜井碑。此時隨被“記曰厲山氏。左氏曰烈山氏。”《國語·魯語》云:“昔烈山氏之有天下也,其子曰柱,能植百谷百蔬。”烈山氏因能植百谷百蔬,故被尊為社稷之神。《左傳·昭公二十九年》云:“有烈山氏之子曰柱為稷,自夏以上祀之。”

但是后來烈山氏的神農地位發生了變化,即“柱”的社稷神地位被周人先祖棄所取代。這就是《禮記·祭法篇》所說的“夏之衰也,周棄繼之,故祀以為稷”。

我們今天知道了,周人南公括在“營宅汭土,君此淮夷,臨有江夏”的過程中,將其先祖棄列為社稷神。神農祭祀由烈山祭轉變為后稷祭,意味著隨地文化實現了從姜姓到姬姓的革新與轉換。不過,無論怎么轉換,由烈山氏開創的社稷精神在曾隨文化中卻得以保存與發展。它最終作為農耕生產與生活方式的宗教具象而與黃帝所開創的禮教制度的宗教具象——“宗廟”一起,形成了中華民族的“宗廟社稷”,由此有了“中華文明的細胞”。

穿越隨城歷史,我們雖然看不到歷史建筑,但從隋唐的精致之制出發,我們可溯中華民族的精神之源;從精美之器的和聲,我們可聆人類軸心期原音、悟人類軸心期經世原道。一言以蔽之,隨城是文脈激蕩的經典之都……

(謹以此文表達對武漢工商學院2021年校級智庫建設項目——“武漢支點建設的文化支撐與對策建議”之積極響應)

責任編輯/趙吉政