張子華:奔波于南京和瓦窯堡之間的聯絡大使

呂雪萱

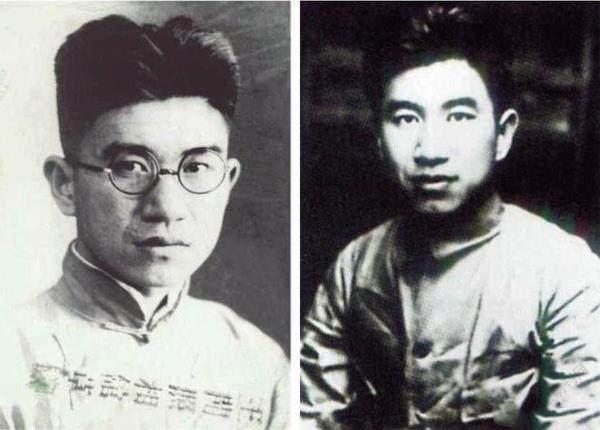

張子華

1937年,七·七事變后,在中國共產黨的積極倡導和全國人民的大力推動下,國共兩黨終于實現了第二次合作。這在中國革命史上開辟了一個新紀元,對打倒日本帝國主義起到了決定性的作用。在這次合作的醞釀時期,曾有一位共產黨員深入虎穴,與國民黨要員接洽,不辭艱險地奔波于南京和瓦窯堡之間,為第二次國共合作做出了貢獻。

他,就是曾任中共上海臨時中央局聯絡局秘書的張子華同志。

張子華,1914年出生于寧夏中寧縣一個地主家庭,原名王緒祥。他在蘭州和北平求學時,結識了一批進步青年,逐漸走上革命道路,并于1930年秋加入中國共產黨。入黨后,改名張子華,表明自己是中華民族的兒子。他先后擔任全國總工會華北辦事處秘書及代理黨團書記,1934年被捕入獄。出獄后,調中共中央北方局工作。1935年任上海臨時中央局聯絡局秘書,1936年任中央聯絡局副局長。1938年任延安抗日軍政大學三大隊政治教員。1942年病故于延安。

日本帝國主義侵占我東北三省后,又貪婪地將其魔爪仲向華北。中華民族處于危亡的關頭。1935年8月1日,中共中央發(fā)表《為抗日救國告全體同胞書》(即“八一宣言”),號召全國人民團結起來,一致抗日,組織國防政府和抗日聯軍。宣言鄭重宣告:“只要國民黨軍隊停止進攻蘇區(qū)行動,只要任何部隊實行對日抗戰(zhàn),不管過去和現在他們與紅軍有任何舊仇宿怨,不管他們與紅軍之間在對內問題上有任何分歧,紅軍不僅立刻對之停止敵對行動,而且愿意與之親密攜手共同救國。”這一坦誠的呼吁,不僅推動了抗日救國運動的新發(fā)展,而且對國民黨當局也有很大震動。

迫于社會輿論的強大壓力,國民黨內部開始醞釀改變其對日屈服的政策。而集中國力共同抗日,則是救亡圖存的首要條件。1935年底,國民黨著手通過各種途徑尋找共產黨的關系,企圖在軍事上壓迫共產黨的同時,通過談判“溶共”,爾后實現共同抗日。這項工作初期由宋子文主持,1936年4月以后由陳立夫負責。

1935年初,21歲的張子華在中共上海臨時中央局聯絡局擔任秘書工作。不久,調任鄂豫陜邊特派員。他的公開身份是國民黨中央軍44師132旅參謀。當時,上海中央局接連遭到敵特的破壞,張子華于年底回上海匯報工作時未找到聯絡局。便按該局以前提供的線索找到了上海特科。此時,特科剛剛獲悉南京方面急欲尋找共產黨關系的信息,于是即派張子華前去接談。

南京方面出面接待張子華的是在國民黨內研究勞工問題的湛小岑。湛小岑早年曾加入《覺悟社》,結識一批左派朋友。九一八事變后,創(chuàng)辦了一個進步刊物,宣傳團結抗日、共赴國難的主張。宋子文委托國民黨中央委員、鐵道部次長曾養(yǎng)甫尋找共產黨的關系,曾養(yǎng)甫很自然地想起了他這位北洋大學時的同學湛小岑。湛接受任務后,曾與他的好友、國民黨中央宣傳部征集部主任左恭商議此事。左恭系中共地下黨員,他立即到上海向黨組織報告了國民黨這一新動向。

張子華與湛小岑的第一次會面是于1936年元旦在上海進行的。張子華假稱自己姓黃,是中共長江局系統(tǒng)的。這次會面,主要由湛小岑向張子華介紹國民黨方面準備抗日的意圖,說明國共合作抗日的重要以及土地改革等政策問題。張子華向黨組織匯報這次會面的情況后,向湛小岑表示:愿盡力為國共聯合抗日而奔走。他向湛建議國方派一代表與他一起前往陜北蘇區(qū)同中共中央直接面談。然而,國民黨方面卻選了個叛徒。張子華代表共產黨理所當然地予以回絕。

這時,宋慶齡、宋子文姐弟選派了一位使者到陜北蘇區(qū)。鑒于張子華曾于1934年9月被中共北方局派往陜北游擊區(qū)巡視工作,熟悉陜北一帶地形,上海黨組織決定張子華陪同這位使者一起到陜北。張子華于1936年1月下旬離開上海。臨行前,他通知湛小岑。告之中共方面派他到陜北,以向中共中央報告兩黨聯絡情況。

張子華與李克農

由于冰雪封地,交通不便,張子華一行在西安停滯近一個月,2月27日才抵達瓦窯堡。當天,中央政治局委員秦邦憲(博古)就接見了他。黨中央十分重視他傳遞過來的信息。此時正值紅軍渡河東征,多數政治局委員正在山西抗日前線。張子華應黨中央之囑隨秦邦憲等領導同志一起到山西交口。毛澤東、張聞天等中央領導親自聽取了他的匯報。3月上旬在山西交口召開的政治局會議決定紅一方面軍改編為中國人民紅軍抗日先鋒軍,與國民黨繼續(xù)保持聯絡。張子華隨即被派回南京進一步了解國民黨的意向。

張子華于4月16日離開瓦窯堡。途經西安時,根據黨中央的安排,他向張學良通報了國共兩黨聯系的情況。4月底回到南京,曾養(yǎng)甫在家里接見了他。張子華向曾養(yǎng)甫提出兩個要求:一是了解南京方面聯共抗日的具體辦法;二是希望南京方面派人到陜北,與中共中央直接面談。對于第一個要求,陳立夫于5月份在曾養(yǎng)甫家里口授了四項措施:國方歡迎共方武裝隊伍參加對日作戰(zhàn);共方武裝隊伍參加對日作戰(zhàn)時,享受與中央軍同等的待遇;共方如有政治上的意見,可通過即將成立的民意機關提出,供中央采擇;共方可選擇一地區(qū)試驗其政治經濟理想。

對于第二個要求,即國方派人到陜北蘇區(qū)之事,曾養(yǎng)甫答復一時派不出合適的人,可由中共方面派人往返聯絡。于是,上海黨組織決定由張子華承擔國共兩黨之間的聯絡任務。

曾養(yǎng)甫還要張子華給中共中央捎個口信——邀請中共中央派代表團來南京會談。這樣,張子華便又返回陜北。從此,張子華便以國共雙方使者的身份,在南京和瓦窯堡之間往返奔波。這項任務既勞累又擔風險。例如,到陜西后,要靠搭乘東北軍的軍車進入蘇區(qū)。這中間稍有不慎,后果不堪設想。進入蘇區(qū)后,安全是不成問題,但得在崎嶇的羊腸小道上步行3天以上,風餐露宿,忍饑受寒。

1937年西安八路軍辦事處工作人員合影(中排右一為張子華)

張子華的使命國民黨方面是知道的。但以上四項聯共抗日的措施,只是曾養(yǎng)甫代轉陳立夫的口頭許諾。張子華心里很明白,萬一發(fā)生什么變故,或稍不合意,國民黨方面完全有可能翻臉不認賬,所以需要十分謹慎機智地從事。

張子華于5月中旬趕到陜北。此時,紅軍已東征歸來,正在延長一帶休整。黨中央則在大相寺開會。周恩來利用會議間隙聽取了張子華的匯報。5月15日,他給湛小岑寫信,希望湛能“推動各方,共促事成”。同時,約請曾養(yǎng)甫、湛小岑來陜北會面。信中說:“養(yǎng)甫先生本為舊識,幸代致意。償愿惠臨蘇土,共商大計,至所歡迎……”周恩來還給張伯岑、時子周等寫信,陳述我黨主張。

張子華帶著周恩來的親筆信于6月回到南京。他要求湛小岑在南京找一個住處,以便他以中共代表的身份,為建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線而活動。然而,國民黨當局終于翻臉了。他們生怕國共兩黨的接觸被泄露出去,影響“圍剿”紅軍。曾養(yǎng)甫不僅禁止張子華公開活動,而且沒收了他帶來的一批周恩來的親筆信,不允許他直接送給收信人。更卑鄙的是,曾養(yǎng)甫將張子華關進一個由中統(tǒng)管轄的監(jiān)牢里,使他失去了自由。張子華的信息突然中斷,使上海黨組織感到蹊曉,于是通過左恭向南京方面要人。湛小岑也對曾養(yǎng)甫說:“兩國相爭,不斬來使,何況我們正在講和呢。”這樣,曾養(yǎng)甫才同意釋放張子華,由湛陪同回上海。二人到上海后,湛為了緩和氣氛,在一段時間內幾乎天天約請張子華到他的住所上海新新酒家會面。張子華顧全大局,亦不再提被關押之事。后來,他根據黨組織的意見,與湛小岑交換了電臺呼號和密電碼。張子華還給湛一個上海郵政局的信箱號碼,告之有事可通過郵政信箱找到自已。

瓦窯堡革命舊址

1936年6月1日“兩廣事變”后,國民黨召開五屆二中全會。蔣介石在會上首次明確表示:“中央對外所抱的最低限度,就是保持領土主權的完整。”7月19日,曾養(yǎng)甫奉命給周恩來寫信,提出“盼兩方能派負責代表切實商談。如兄能摒棄政務來豫一敘,至所盼矣。”信雖簡短,卻是國民黨方面首次書面表示國共雙方負責人商談。曾養(yǎng)甫請張子華將這封信面呈周恩來,并請他捎口信給周:必要時自己也可去陜北蘇區(qū)。7月下旬,張子華離開南京。這已是他第三次往返陜北蘇區(qū)了。

張子華在西安停留了一個時期,于8月27日到達瓦窯堡。這時中共中央剛開過政治局會議。鑒于南京國民黨政府對日態(tài)度有變化,我黨放棄了反蔣抗日的口號,開始采取逼蔣抗日的方針。8月25日,又發(fā)表了《中國共產黨致國民黨書》,對國民黨的反動政策進行了義正詞嚴的批判,要求國民黨放棄內戰(zhàn)政策,重新建立國共合作關系,共同反對日本帝國主義。周恩來很重視張子華帶回的書信和口信,于8月31日即復信曾養(yǎng)甫,首先表明“黃兄(即張子華)帶回手札,陳述盛意,此間同志極引為幸”,“茲為促事速成,亟與貴方負責代表進行具體談判”。信中接著邀請曾養(yǎng)甫、陳立夫來陜西談判,并說明:“弟等出外不易,倘兄及立夫先生能惠臨敝土,則弟等愿負全責,保兄等安全……”9月1日,周恩來又給陳立夫、陳果夫兄弟寫信,贊揚他們主持這項工作:“黃君從金陵來,知養(yǎng)甫先生所策劃者,正賢者所主持。”信中還邀請兩陳兄弟親自參加兩黨負責人的面談。周恩來還具體籌劃了這次會晤,并囑張子華將這兩封信面交陳立夫、曾養(yǎng)甫,再帶去妥靠的密碼和呼號波長,陳、曾看信后,便可通過密電商定會晤日期。

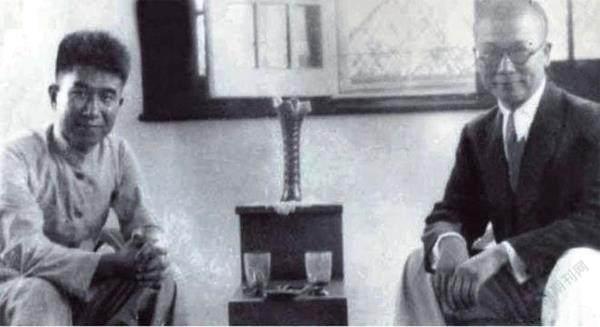

曾養(yǎng)甫(左二)在錢塘江大橋建設工地

9月初,張子華帶著中央領導的囑托和周恩來的兩封親筆信又離開瓦窯堡,風塵仆仆地趕回南方。但此時曾養(yǎng)甫已被任命為廣州市長,他的陜北之行已成泡影。張子華在上海與馮雪峰商量后,決定直接去廣州。因為曾養(yǎng)甫和陳立夫當時都在廣州,湛小岑也調任國民黨廣東省黨部書記。9月20日,張子華抵穗。第二天,便找到湛小岑,要求面見陳、曾二人。不料,陳立夫到外縣視察去了。湛小岑答應轉告,周恩來的兩封親筆信他也答應代為轉交。張子華原以為陳、曾看信后事情可能辦得快些。不料陳立夫看信后并未約見他,于9月23日返回南京去了,只交待此事由曾養(yǎng)甫辦理。

曾養(yǎng)甫于9月27日才見張子華。他表示國民黨方面負責人的行動引人注目,還是請周恩來去廣州或香港利于保密,況且蔣介石、陳誠和陳立夫等黨政要人都要到廣州。張子華答應打電報請示周恩來,如他有不同意見,再另商定地點。次日,張子華硬向黨中央發(fā)了電報。由于輾轉傳遞,黨中央于l0月9日才收到這份電報。然而,國民黨在邀請周恩來去談判的同時,卻調集軍隊“圍剿”紅軍。這當然是我黨所不能接受的。黨中央復電國民黨當局:需停戰(zhàn)方能言談判。但是國民黨仍不放松對紅軍的進攻。為此,黨中央再一次嚴正指出:停止內戰(zhàn)后,周恩來才能去廣州談判。

1936年l0月15日,張子華回到了西安。隨后,向黨中央寫出了詳細的書面匯報。當年11月,張子華被黨中央任命為中央聯絡局副局長,又接受了黨組織的新任務。

責任編輯:劉靖鑫