青銅器的斑斕外衣

閆凡

青銅器作為古代文物中非常重要的一類,我們在許多博物館的展柜里都可以看到它們的身影。也許你會覺得,既然是“青”銅器,那它們肯定都是青綠色的吧。實際上并非如此,青綠色只是青銅器最常見的顏色,它的“外衣”可不止一件。這是為什么呢?還得從青銅器的金屬成分說起。

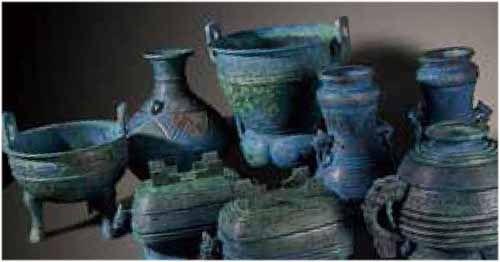

銅在古代被稱為“金”或“吉金”,意思是堅固的金屬。說到“金”,相信你的腦海中一定會浮現出金光閃閃的情景。沒錯,銅本身就是金色的。青銅器是由銅、鉛、錫等金屬混合在一起鑄造而成的,其中銅的含量最高,因此剛鑄造出來的青銅器是金黃色的,這是它本來的“膚色”。我們看到的一些青銅器,表面會呈現紅、綠、黑、藍、金五彩斑斕的色彩,這又是怎樣形成的呢?

我們現在能夠見到的很多青銅器文物已經有好幾千歲了,大多還經過了上千年的埋藏,構成青銅器的銅、鉛、錫三種元素與土壤、水、空氣、微生物等長時間親密接觸,發生了一系列復雜的化學反應。除了金色,其他顏色都是青銅器表面氧化生銹后呈現的顏色,也就是“銹色”。

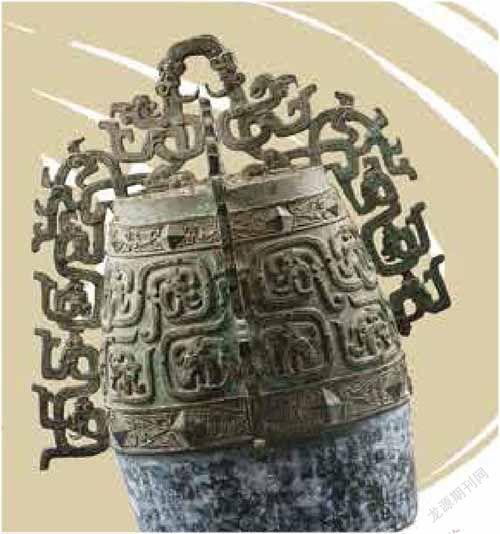

一般來說,銅如果產生氧化反應變成堿式碳酸銅,就形成了綠銹,這是最常見的銹色;如果埋藏環境水分充足,銅會轉變為硫化銅,形成藍銹;如果青銅器中錫的含量比較高,且集中在表面,就會形成黑銹,黑銹的主要成分是氧化亞錫;青銅器在堿性環境中會生成紅銹,主要成分是氧化亞銅……青銅器“變色”的方式多種多樣,復雜的埋藏環境使它們產生了各種銹色。這些色彩繽紛的銹如同給青銅器穿上了綺麗的外衣,增加了青銅器的觀賞價值。對于青銅器表面各種顏色的銹,人們還起了瓜皮綠、棗皮紅、黑漆古、寶石藍等形象的稱呼。

銹色不僅體現了青銅器的年代感,還蘊藏著豐富的歷史信息。專家們可以通過銹色來鑒別青銅器的真偽,還可以根據銹色推測青銅器的出土地域和埋藏環境。

2019 年3 月,日本東京文物拍賣市場出現了一組(一共8 件)鑄有“曾伯克父”銘文的青銅器,它們通身布滿藍綠色銹,呈現出“新銹”的特點。通過對器型、紋飾、銘文等的鑒定研究,專家推測這組青銅器應該是不法分子近年從湖北隨棗一帶的曾國墓葬盜掘出土,并偷運到日本的。根據相關國際法規,我國采取了外交努力和刑事偵查相結合的方式展開追索行動。最終,曾伯克父青銅組器于當年8 月24 日成功回歸祖國。

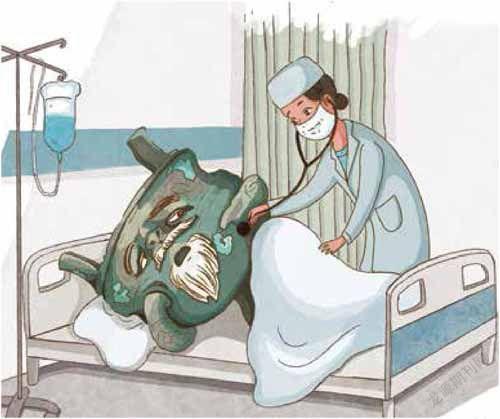

剛剛出土的青銅器經過上千年的埋藏,“身子骨兒”大都不夠硬朗,除了可能感染號稱“青銅癌癥”的“傳染病”——粉狀銹外,有的還存在殘缺、裂隙、孔洞、變形、剝離等情況。為了確定它們的健康狀況,文物醫生,即文物保護修復人員,會給青銅器做一個全面的“體檢”,必要時還會采取一定的“治療”措施,對青銅器進行保護和修復。

青銅器保護修復的流程和我們去醫院看病差不多,可以分為診斷和治療兩部分。首先由文物醫生“望聞問切”,對青銅器的基本信息、保存現狀、病害圖像等做出文字和影像記錄,初步判斷病情,建立起保護修復檔案——類似病人的病歷。然后文物醫生要利用各種科學儀器對青銅器進行分析檢測,確定青銅器的具體病害和病因,從而對癥下藥。

診斷完成后,就進入了治療階段。對青銅器的治療一般分為七步:

第1 步,清洗。文物醫生首先利用工具剔除、超聲波振除、純凈水清洗等方法去除青銅器表面的有害附著物。

第2 步,除銹。經過長時間的埋藏,青銅器表面大多銹跡斑斑。文物醫生會用機械方法或化學方法,對覆蓋住銘文或紋飾的銹進行清除。

第3 步,矯形。有些青銅器在埋藏的過程中因為擠壓而變形,文物醫生會使用錘打、模壓、鋸解、加熱等方法對青銅器進行矯形。

第4 步,拼接。有些青銅器出土時已經破成碎片,這時,文物醫生就要用焊接、粘接、銷釘連接等方法將殘片拼接在一起,最大限度恢復青銅器的原貌。

第5 步,補配。對于青銅器上殘缺的部分,文物醫生會用銅板補焊或翻模鑄造等方法來補配。補配時可不能胡來,必須要有器形依據,這樣才能展現器物的原貌。

第6 步,補色。這一步就是按照器物表面原來的顏色調配礦物顏料,在拼接和補配的地方進行仿色。補色的原則是:修舊如舊,整體協調,遠觀一致,近看有別。

第7 步,封護。文物醫生會將封護劑涂刷在青銅器表面,形成一層保護膜,用來防止空氣中的有害氣體、水分、微生物等侵蝕青銅器,以延長青銅器的壽命。