非煤系地層隧道多種混合有害氣體實時監測技術★

趙 宇,蘇培東,全 斐,趙春杰,沈家君

(1.中鐵十局集團有限公司大臨鐵路項目部,云南 臨滄 675800; 2.西南石油大學地科院,四川 成都 610500)

1 概述

隨著經濟發展,越來越多的隧道工程開始向地質復雜的偏遠山區延伸,一些隧道同時存在涌水、突泥、瓦斯、斷層破碎帶等多種不良地質,安全風險極大。近年來,有害氣體已成為隧道建設,特別是山區和丘陵地區隧道工程面臨的一種常見的地質災害,對人員安全是一種嚴重的威脅[1-8]。

有害氣體常見于煤系地層隧道,如紫坪鋪隧道[9]、家竹箐隧道[10]、紅石巖隧道[11]等,非煤系地層出現有害氣體溢出的工程案例較少,同時出現多種高濃度混合型有害氣體逸出案例更為罕見,現有隧道施工規范僅對瓦斯隧道施工有相關要求,而對非煤系地層有害氣體施工無相關系統性規定。國內外對隧道有害氣體的研究雖然取得了諸多成果,但這些研究也多集中于煤系隧道,如早在1980 年,Nikolin,V. I. 等[12]就通過對亞美尼亞Arpa-Sevan 隧道瓦斯逸出現象的研究歸納了隧道有害氣體易于流出的標志和防逸措施; 高揚[13]在2000 年對四川華鎣山隧道有害氣體突出進行預測及提出防治措施;2017 年Massoud Morsali 等[14]研究了伊朗Nosoud 隧道內H2S 氣體的成因機制與影響因素,并預測了氣體的排放率。此外,在隧道有害氣體的監測技術研究方面,大多是采用單一監測手段對有害氣體監測,如任超[15]、劉斌洲等[16]采用便攜式氣體檢測儀對隧道內有害氣體進行監測; 龍菲等[17]采用在線監測系統對電纜隧道內的有害氣體進行監測。2000 年,崔連友等人報道了華瑩山隧道遭受煤層瓦斯、巖層瓦斯、油層瓦斯、硫化氫、天然氣等多種有害氣體威脅,利用光干涉瓦斯檢查儀、“四合一”有害氣體檢測儀,對隧道有害氣體進行了監測。

總結可見,國內外針對隧道中有害氣體方面研究尚不深入,較少對有害氣體成因、特性、危害特性進行系統研究,對有害氣體監測手段也較為單一,尤其針對非煤地層有害氣體研究更為罕見。本文針對正在施工的大臨鐵路紅豆山隧道非煤系地層中出現的硫化氫(H2S) 、一氧化碳(CO) 、二氧化碳(CO2) 、二氧化硫(SO2) 、氨氣(NH3) 、氫氣(H2) 等多種高濃度混合有害氣體,囊式有害氣體發生的一些特性進行研究,采用人工監測和自動監測相結合的方式對隧道內有害氣體進行監測,分析了隧道多種混合有害氣體逸出特征、危害方式等特性,并通過研究形成一套非煤系地層實時掌握隧道多種有害氣體類型及濃度的監測,在紅豆山隧道進行應用。研究成果可為類似有害氣體復雜地質條件的隧道施工安全提供寶貴經驗。

2 工程實例分析

2.1 工程概況

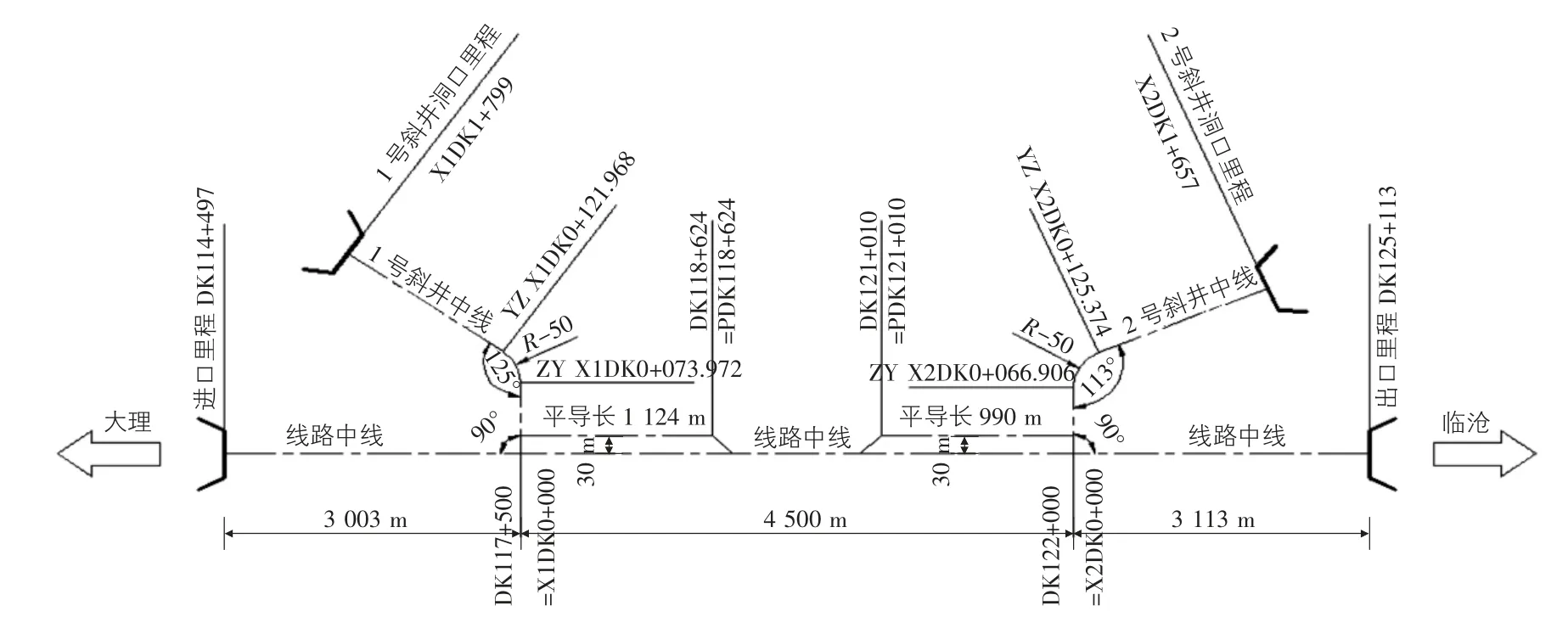

大臨鐵路位于云南省西南部地區,北起廣大線大理站,經大理州巍山縣,跨越瀾滄江后進入臨滄市。紅豆山隧道位于瀾滄江以南,臨滄市鳳慶縣及云縣境內,隧道起訖里程DK114 +497 ~DK125 +113,全長10 616 m,最大埋深1 020 m。全隧共設2 座斜井和2 座洞身平導,1 號及2 號斜井平長分別為1 799 m,1 657 m; 1 號、2 號斜井平導長分別為1 124 m,990 m,輔助坑道布置如圖1 所示。

圖1 紅豆山隧道示意圖

隧道穿越地層主要為花崗質糜棱巖、黑云母花崗巖等。隧址區位于臨滄復式花崗巖基北緣,瀾滄江斷裂與南汀河斷裂挾持地段,區域內經歷了長期、多次不同方式的構造運動,構造關系復雜,洞身發育7 條斷層和1 個向斜,受構造影響強烈,巖體節理裂隙較發育,花崗巖地段風化程度較高,局部存在風化差異,預測隧道正常涌水量為26 480 m3,最大涌水量為52 950 m3,主要工程地質問題為高地溫、高地應力、放射性、有害氣體、花崗巖蝕變帶等。

2.2 有害氣體概況

2017 年6 月21 日,紅豆山隧道花崗質糜棱巖地層發生疑似高壓有害氣體突出,為一種新型的自然災害,為我國鐵路建設中首次遇到非煤系地層高壓有害氣體突出災害。

通過采樣及現場監測結果分析,隧道前方及周邊賦存硫化氫(H2S) 、一氧化碳(CO) 、二氧化碳(CO2) 、二氧化硫(SO2) 、氨氣(NH3) 、二氧化氮(NO2) 、氫氣(H2) 等多種高濃度混合有害氣體,且長期處于高濃度狀態。針對大臨線非煤系地層有害氣體危險區域等級進行劃分,紅豆山隧道高度、極高度危險區域達11 894 m,占隧道全長16 186 m(含輔助坑道) 的73.5%。因此,該隧道中有害氣體為典型的非煤系地層高濃度多種有害氣體混合的地質問題,對施工人員身體安全造成極大的威脅。

3 有害氣體成因分析

工程區復雜的區域地質構造條件,造成區內深大斷裂發育,巖體總體破碎,為地下水及有害氣的流通、溢出及富集創造了條件。同時強烈的巖漿活動構建了區內復雜的水熱活動環境,加上復雜的地層巖性,為溫泉及二氧化碳(CO2) 、硫化氫(H2S) 等有害氣體的形成提供了良好的條件。有害氣體一般均能沿節理、裂隙通道緩慢滲透、溢出地表,對工程及環境造成危害,橋梁、路基等工程埋深淺,有害氣體對橋梁、路基的基坑危害較小,隧道工程由于埋深較大,隱伏斷裂及構造節理密集帶等較為發育,遇有害氣體的可能性較大,有害氣體對隧道影響較大。

4 有害氣體監測的內容、目的和標準

4.1 監測的內容

通過現場取樣、監控量測及對比分析判斷,明確了紅豆山隧道有害氣體檢測和監測種類為9 種: 氧氣(O2) 、瓦斯(CH4) 、一氧化碳(CO) 、二氧化碳(CO2) 、硫化氫(H2S) 、二氧化硫(SO2) 、氨氣(NH3) 、二氧化氮(NO2) 、氫氣(H2) 。

4.2 監測的目的

因硫化氫(H2S) 、一氧化碳(CO) 、氨氣(NH3) 、二氧化氮(NO2) 、二氧化硫(SO2) 會引起中毒,瓦斯(CH4) 、氫氣(H2) 在一定條件下會形成爆炸,氧氣(O2) 含量不足或二氧化碳(CO2) 濃度過高麻痹中樞神經窒息。因此,施工中需實時監測隧道內各類氣體的濃度,減少有害氣體對人體的傷害。有害氣體監測目的有:

1) 防止隧道施工過程中,有害氣體濃度超限或聚集帶來災害,確保施工安全。

2) 根據有害氣體濃度監測結果,分析有害氣體分布規律、類型、含量、濃度、壓力、涌出量,采取相應的技術措施。

3) 實時監測隧道內有害氣體濃度、風速,通過自動監測設備將數據信息傳送到洞口值班室,洞口值班室通過數據分析,對隧道通風實施動態管理。

4) 實時監測有害氣體濃度,檢驗技術措施的效果,有效指導施工。

4.3 監測的標準

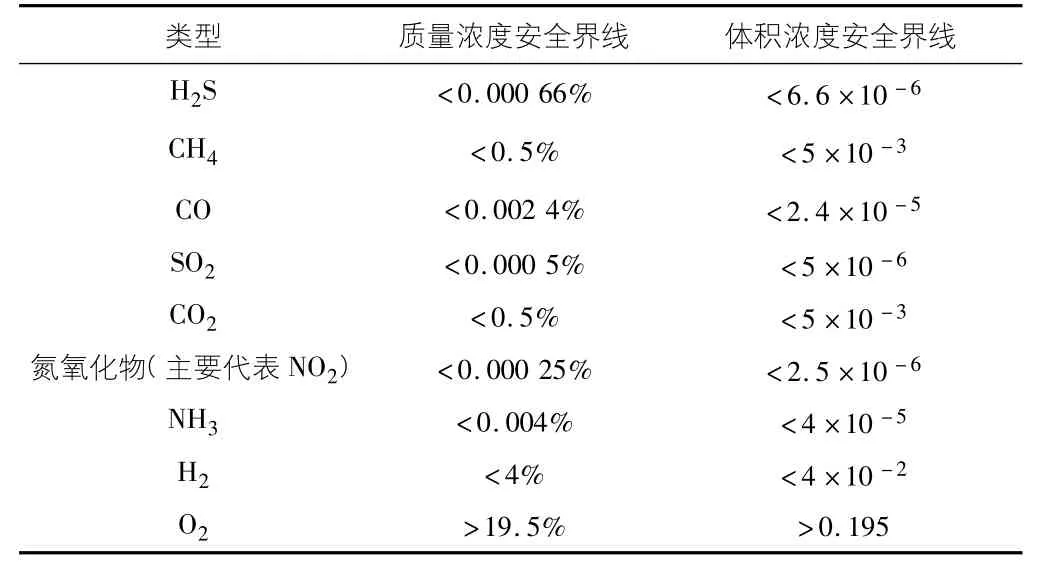

非煤系地層有害氣體監測主要以《鐵路工程不良地質勘察規程》(2012 版) 和《煤礦安全規程》為主要依據,并參照石油天然氣、醫院及化學常識,保證有害氣體濃度控制在安全限值以內,隧道非煤系有害氣體限值標準見表1。

表1 有害氣體濃度安全限值

5 有害氣體監測技術

5.1 有害氣體監測方式

采用人工監測和自動監測相結合的方式對隧道內有害氣體進行監測,將人工監測的針對性和自動監測的持續性有機的結合起來。

人工監測:由專業檢測人員每班定時對作業環境內有害氣體濃度檢測。該方法對各類探孔及易形成有害氣體聚集區域進行檢測,靈活度高,操作方便。

自動監測:由于有害氣體成分復雜,每種氣體的特性不一,結合各種氣體的密度與空氣密度的關系,分析各種氣體可能富集的區域,在隧道不同斷面,斷面不同位置布設氣體檢測探頭,實時監測各類有害氣體濃度變化。有害氣體監測信息通過無線傳輸至洞口值班室,值班室顯示并記錄有害氣體濃度變化情況。當監測發現有害氣體濃度超標時,洞內有害氣體探頭自動聲光報警,提醒洞內作業人員撤離,報警信息同時通過無線網絡傳送至洞口值班室,值班室接到報警信息,立即匯報值班領導,按照既定程序進行處理。

5.2 監測儀器選擇和使用方法

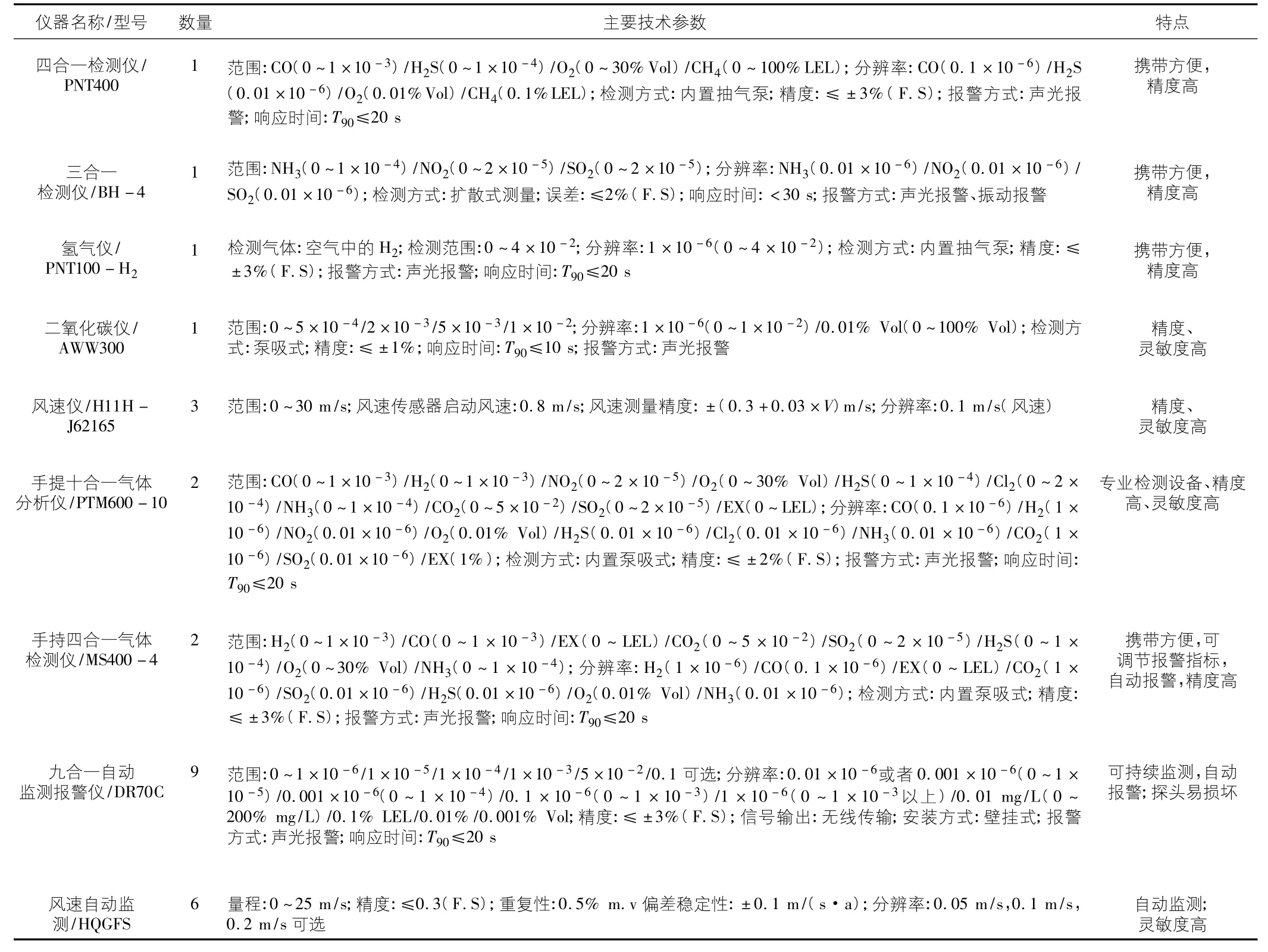

根據紅豆山隧道非煤系有害氣體的特點,選擇具有自動監測、報警和數據傳輸功能的自動監測設備和具有聲光報警的便攜式自動監測儀,宜選用高精度、大量程監測儀器。因各廠家、品牌的檢測儀器性能、精度均有差異,應選擇多種儀器,相互參照和印證。以紅豆山隧道1 號斜井為例,有害氣體監測儀器配置見表2。

表2 紅豆山隧道1 號斜井有害氣體監測儀器

5.3 監測人員配置

成立有害氣體監測組,每個作業面由4 人組成,所有氣體監測人員均經過專業技術培訓,并取得瓦檢員證書。4 人分2 組24 h 值班,做到分工明確。管理人員配備隨身便攜式氣體檢測儀,隨時關注洞內環境有害氣體濃度變化。所有施工人員經常注意洞內自動監測儀器的位置、氣體濃度變化,形成全員監測局面。

5.4 監測技術要點

5.4.1人工檢測與監測

1) 檢測方法:由專業檢測人員手持便攜式檢測儀器進行檢測,記錄其最大值。

2) 監測頻率:每日當班前及爆破后對洞內空氣、粉塵濃度及有害氣體濃度進行人工監測,發現超標時必須加強通風,再經過復測后確定檢測值未超限時,方可進行施工作業。在有害氣體風險區域嚴格進行人工監測,每班監測不少于1 次。

3) 測點布置:未發現有害氣體的段落,對掌子面空氣環境及掌子面后方200 m 范圍內空氣環境中有害氣體濃度進行檢測,200 m 范圍內按照每100 m 3 個斷面,每個斷面5 個點:即拱頂、兩側拱腰處和兩側墻腳處。

檢測發現有害氣體后,對掌子面空氣環境及發現有害氣體的段落環境有害氣體濃度進行持續檢測,每100 m 3 個斷面,判定為高度、極高度危險區域每100 m 5 個斷面,每個斷面5 個點:即拱頂、兩側拱腰處和兩側墻腳處。

重點監測的風流和場地包括:開挖面回風流、放炮地點附近20 m 以內的風流、局部坍方冒頂處、各種作業臺車和機械附近20 m 處以及隧道頂部局部凹陷有害氣體易于聚集處等。

有害氣體探測孔監測: 對超前水平探孔、加深炮孔、徑向探孔內有害氣體濃度進行檢測,檢測頻率與作業環境內監測頻率一致。施作有害氣體探測孔時,有害氣體監測人員需跟班作業,全過程監測探孔內有害氣體濃度變化情況。

5.4.2自動監測

自動監測報警裝置,每5 min 各探頭自動采集一組數據,傳輸至洞口值班室電腦中顯示、記錄、分析、保存。每天對全天的濃度、風速的平均值、最大值進行計算,自動控制,自動監測數據全部保存。

1) 自動監測點布置。

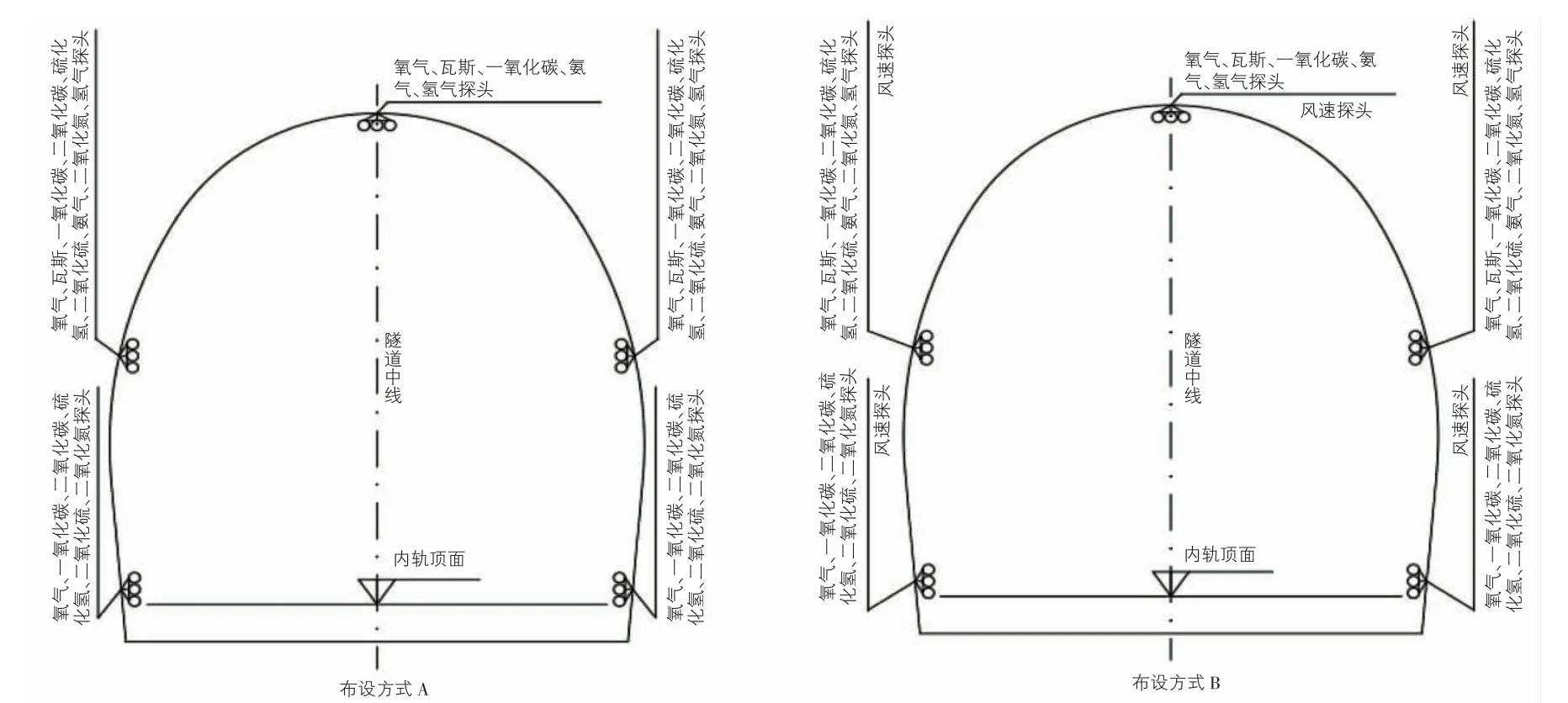

根據有害氣體密度與空氣密度的大小關系,監測點布設原則為:有害氣體密度較空氣大的,監測探頭布置在拱腰和拱腳;有害氣體密度與空氣相近的,監測探頭布置在拱頂、拱腰和拱腳; 有害氣體密度較空氣小的,監測探頭布置在拱頂和拱腰; 氧氣探頭布置在拱頂、拱腰和拱腳;為實時監測洞內通風質量,在回風巷布設風速探頭,分別布置于拱頂、拱腰、拱腳位置。自動監測點布置見圖2,布設方式A 適用于掌子面監測點布置,布設方式B 適用于回風巷監測點布置。

圖2 有害氣體自動監測點布置示意圖

2) 監測斷面布置。

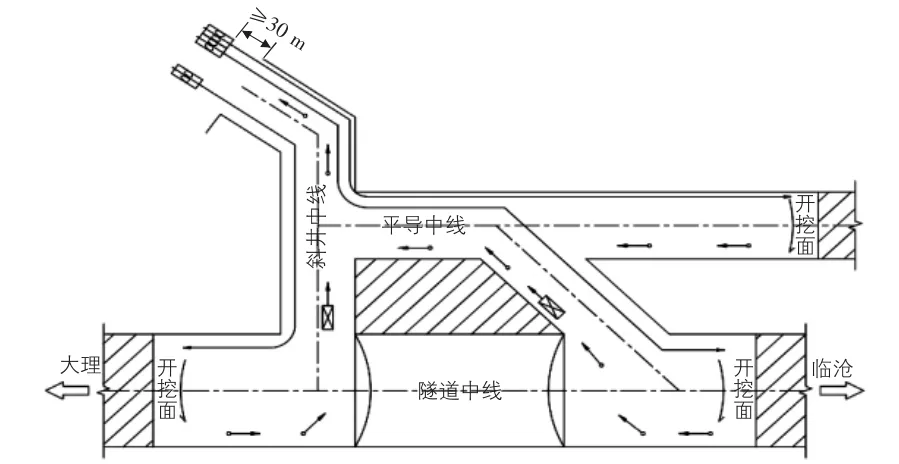

根據非煤系有害氣體的特性,監測斷面在作業人員集中區域、易形成有害氣體聚集的區域。一般設置在各開挖施工的掌子面、回風巷距離風管口后退60 m ~200 m、總回風巷,當有害氣體變化較快時應增加監測點。以紅豆山隧道1 號斜井3 個作業面同時施工為例,監測斷面布置見圖3。

圖3 紅豆山隧道1 號斜井有害氣體監測斷面布置示意圖

3) 監測設備安裝。

監測設備安裝:根據監測斷面、監測點設置,安裝有害氣體傳感器,儀器距離洞壁20 cm ~40 cm。掌子面及回風巷后方60 m ~200 m 范圍內有害氣體探頭必須隨掌子面掘進而跟隨移動。掌子面爆破時必須將掌子面探頭后移一定的距離并加以保護,爆破后及時將掌子面探頭復位。

信號傳輸系統:因隧道施工環境較差,長大距離監測系統傳輸電纜維護工作量大,一旦出現故障,維修難度大;另存在易燃易爆氣體時,采用電纜傳輸信號危險性較大。因此監測系統信號傳輸采用無線網絡,有害氣體監測傳感器與洞外終端通過無線網絡連接,氣體檢測與監測信息通過無線網絡傳至洞口值班室。

6 監測數據收集和分析

6.1 監測數據收集

有害氣體監測數據是指導隧道施工、協調各工序,保證施工安全的最基本的保障,施工過程中,做好有害氣體監測數據的收集,有害氣體專業檢測人員做好各種有害氣體濃度變化的記錄,反饋現場; 由專業第三方檢測單位開展監測的,第三方檢測單位需每日出具正式書面報告,告知有害氣體監測情況,對有害氣體危險性進行預測,并提出針對性的建議。自動監測設備每天自動記錄有害氣體濃度變化情況,每日對監測數據進行分析、整理。

6.2 數據分析

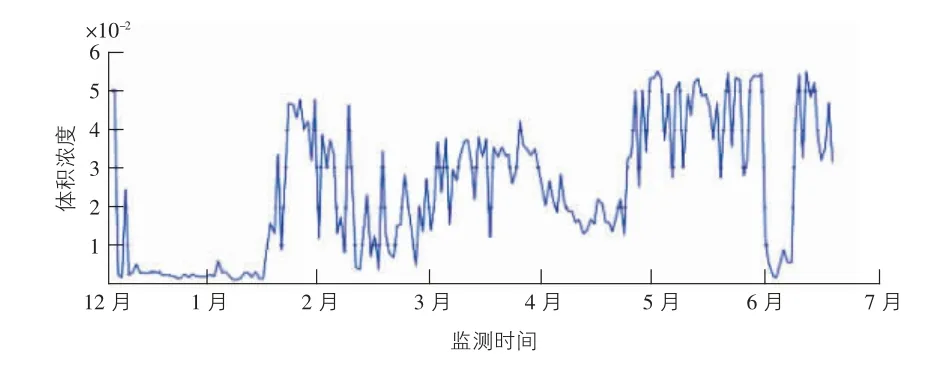

為突出有害氣體濃度變化趨勢,將有害氣體監測數據分類形成圖表曲線,作為分析隧道有害氣體濃度變化的依據。以紅豆山隧道1 號斜井2017 年12 月~2018 年6 月各類探孔中二氧化碳濃度變化為例,濃度變化情況見圖4。

圖4 探孔內二氧化碳濃度變化曲線

分析紅豆山隧道有害氣體監測數據,可總結非煤系地層有害氣體存在以下特點:

1) 隨著掌子面掘進,有害氣體濃度呈現出間歇性變化,且多次出現同一斷面不同位置和同一位置不同時間濃度差異較大的現象,呈現出游離運動特點,表現出隨機性,施工中需加強有害氣體探測。

2) 監測數據顯示,二氧化碳(CO2) 、硫化氫(H2S)氣體長期處于高濃度狀態,施工中需加強有害氣體監測。

3) 檢測出有害氣體的種類繁多、性質復雜,且不排除有其他氣體存在的可能性。

7 結語

1) 非煤系地層多種混合有害氣體成分復雜,采用人工監測、自動監測系統,實現全方位監測,監測結果相互驗證的監測體系是合理的和必要的。

2) 有害氣體監測設備選擇是至關重要的,針對有害氣體的類型、特性,選擇大量程、高精度、高靈敏度的儀器能夠保證檢測數據的準確性。自動監測數據采用無線傳輸,實現了快捷、無障礙傳輸,節約了成本,方便線路檢修和維護。

3) 非煤系地層有害氣體隧道具有多種類、高濃度、隨機性和不穩定性等特點,做好有害氣體監測工作,是隧道施工安全的最基本保障。

4) 非煤系地層紅豆山隧道有害氣體監測數據表明,有害氣體濃度呈現間歇性變化,具有一定的游離特點,施工過程應加強監測。