宋元山水美學意象在傳統民居更新中的應用★

康語萌,王金平,2* ,賀美芳

(1.太原理工大學建筑學院,山西 太原 030024;2.中國-葡萄牙文化遺產保護科學“一帶一路”聯合實驗室,江蘇 蘇州 215000)

傳統民居不僅是固態的聚落遺產,也是自古至今華夏子孫生產生活的載體,是構成社會的基本單元。傳統民居并不靜止地存在于某個時代,而是隨著時光洪流不斷延續與更新的動態產物。每一座古老的院落都記載著淳樸而鮮活的農耕文明,但它仍然承擔居住生活的主要功能,因此需要不斷更新與修繕。因此村落不會是某個時代亙古不變的古老的民居建筑群,而是動態的且呈現出其歷史變遷。它的歷史不是靜止的、平面的,而是斑駁的、立體的。

本文以垣曲縣西陽村為例,通過提煉西陽村傳統民居遺存、生產方式及文化特征,提出適合于西陽村的保護更新意象,即宋元山水美學意象,以將其自然古樸的營造理念及原汁原味的農耕文明傳承并發揚。以探討西陽村選址格局與建設理念,揭示傳統村落形成的內在機制與規律,通過分類分區分級保護及具體的更新手法的應用,為我國珍貴的聚落遺產的保護更新提供新思路。

1 宋元山水美學意象概述

山水畫在我國的緣起可以追溯到三國至隋之間的六朝時期,與彼時已達到頂峰的雕塑藝術不同的是,山水藝術技法與思想仍處于啟蒙階段。當時的畫作描繪的主體為人像車馬與神仙鬼怪,山水在其中僅作背景使用,繪畫水平及技巧均不成熟。直至盛唐時期山水畫發生了重大變化,正所謂“山水之變,始于吳,成于二李”(張彥遠《歷代名畫記》) ,而吳道子“有筆而無墨”的線條畫對山水畫也產生了極大影響。至中唐時期,人們的社會生活逐漸從宗教神學中走向現實,而山水自然也開始有了其獨立的地位及性格。山水畫于宋代到達其高峰,其主體不再是人物或作為生產與戰爭所需的牛馬,取而代之的是地主士大夫對于既得利益的滿足與對于自然山水的向往。而反觀宋代由野而朝的地主士大夫所在追求的隱逸,相對于六朝時期貴族所追求的隱逸來說更加寬泛,其對于作畫者在情感上的慰藉與補充也更加豐富。

宋元山水美學意象由北宋、南宋與元三個朝代共同構成,其核心隨著時間的推移逐漸從注重寫實的客觀描述到注重寫意的主觀抒意而變換,畫作也由粗獷變得細致而優美[1]。因而生活在這片沃土上的祖祖輩輩潛移默化地將宋元山水美學意象融入生活環境的營建之中:1) 儒釋道三教思想的融合,形成耕讀傳家的思想理念;2) “隱逸”思想,文人主流思想不僅“身隱”還要“心隱”,因此村落也隱匿于山水之中,裊裊的生活氣息將村落與山水融為一體;3) 意境的營造,外師造化,中得心源,觀眼前之景而得意中之事。

2 民居更新

傳統民居不僅只是固態的歷史遺存,而且是數千年來炎黃子孫生產生活的必要載體,是組成社會構架最基本的單元。傳統民居建筑不屬于某個時代的過去時,而是一種對歷史延續的現在進行時[2]。近年來,快速的城鎮化進程致使大量的傳統民居或無人居住,或被改建得面目全非甚至被拆除;同時,隨著新時代人們對生活品質要求的提高與生活生產方式的進步,傳統民居逐漸無法滿足飛速發展的科技與文化,傳統村落格局與風貌也隨之受到破壞。傳統民居的脆弱和不可逆以及現代居民生活方式的改變迫使人類必須對其進行保護或修繕,其直接關系著村落居民生活質量,只有真正的利用起來才是最好的保護方式[3]。

西陽村是中國傳統村落的縮影,是農耕文明的歷史印證[4]。在民居的保護與更新上,一是保護傳統農耕勞作,保留耕讀傳家的儒學思想; 二是重視村落的感情問題,構建富有人情味的大小空間;三是原汁原味的傳統村落是收藏時間的博物館,應盡可能地保留其最自然的形態[5]。因此,對于傳統民居的保護與更新這一方向,首先應充分引入宋元山水美學意向,如儒釋道三教思想的融合形成了展現在世人面前的耕讀傳家的傳統思想,以及中國文人的“隱逸”思想,不僅是表象上的身隱,也有內心層次上的心隱等。要達到外師造化中得心源的意境,需要將意中之事轉化為眼前之境[6]。

同時,也要呼應國家政策,黨的十八大以來,習總書記從生態文明建設的整體視野提出“山水林田湖,生命共同體”的論斷,提出尊重生命的綠色價值觀、珍愛自然的生態美學觀以及增進民生福祉的環境正義觀[7]。

3 研究背景

3.1 基礎概況

西陽村位于運城市垣曲縣蒲掌鄉東邊,沿西陽河分布,村落形成于元代以前,自然聚居而成,其歷史文化厚重,民居建筑古樸。其選址在中條山之陽、西陽河之西,依山傍水,村落建筑依據地形分為兩層階梯狀布置因勢就形,靠山處有靠山窯現還有人居住保持黃土地區特色生土建筑的居住形式。明清時期,廟宇林立,民居儼然,全村廟宇14 座,宗祠4 座,古宅100 多棟,村廟與宗祠凸顯了晉豫地域農耕文化的內涵和儒家文化的精髓。經過日寇侵襲文革十年浩劫、村莊自身發展,幾乎損毀殆盡,昔日輝煌的西陽古廟文化只留存在人們的記憶之中。目前僅存觀音廟、關帝廟和北岳天齊廟。

3.2 政策背景

從宏觀層面上來講,一是鄉村振興戰略,它是結合自然、經濟以及社會,并且兼具三生空間(生產、生活、生態) 和文化的功能綜合體。鄉村的興盛與否決定著整個國家的興衰,新時代人民日益增長的物質文化需求與現階段當地生產力之間的矛盾極為突出(見圖1)[8]。二是城鄉統籌,將農業自身存在的發展潛力以及現代化工業與技術的發展對農業的促進作用結合起來,實現城鄉一體化發展[9]。三是傳統村落是中華文化發展的物化產物及民間營造技藝的結晶,建筑形態極具地域性,營造技藝多姿多彩,結合建筑風水學的布局理念,體現了天人合一的思想,蘊含著傳承千年的文化記憶[10]。

圖1 供求關系思維導圖

3.3 西陽村的宋元山水美學意象

整個村落布局以宗祠和民間信仰體系的廟宇為核心形成。祠堂、民居、廟宇,形成了以血緣為實質性紐帶,以民間信仰體系為精神紐帶的格局。盡管多數宗祠和廟宇已不復存在,但信仰仍存;村落還保留有十套清末至民國初年的百年以上老院落,雕梁畫棟,無一不精。它們集中連片,留存了大量的歷史信息。縱觀西陽村橫斷面以及其山水格局與自然之間的關系,村落依山傍水,西側為山,東側為西陽河,由高到低依次是山脈、村莊、農田、河灘、河流。河流對岸又是以對稱的方式存在著其他村莊。良田美景、水聲潺潺,村落在山水植物的掩映中隱隱存在又根植于其中,頗有江南水鄉之韻。村民的智慧與勞動造就了一座與世無爭、翩然世外的村落,遠觀更像是筆觸落于大地的宋元山水畫。

4 片區規劃設計

本文通過對西陽村現存的主要動線與重要節點進行分析,結合宋元山水美學意象,對村落的重要軸線及重點片區及節點進行規劃(見圖2) 。通過對局部民居在功能上與形式上的改造,結合其所處的區域環境,形成富有不同性格特點的區域片區,并突出相應的設計重點及策略[11]。本文在規劃設計方面提取村落傳統格局要素,重點選擇鄉愁記憶、古泉茶道、田間體驗、文人雅居、耕讀小院、曲藝雜苑六個片區進行設計初探(見圖3) 。

圖2 主要動線與重要節點分析

圖3 規劃設計片區初探

4.1 宋元山水美學意象的設計手法

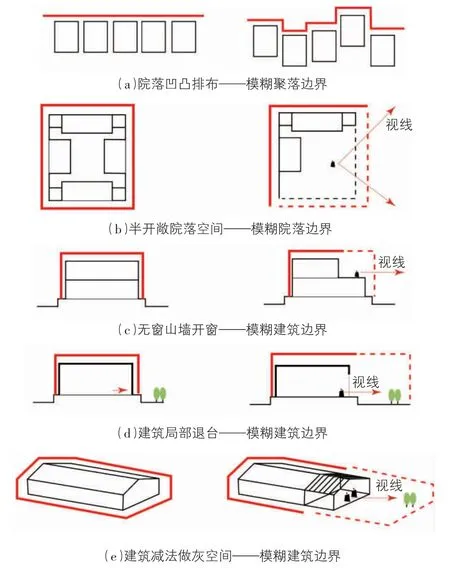

宋元山水美學意象在本文中主要體現其“隱逸”思想與精致的審美意趣,“青山燈居”文人雅居、“知音”曲藝雜苑、“櫻間堂”經濟體驗區三個片區即作為本文的重點更新改造片區。宋元山水美學意象主要體現在以下三類手法:一是文人歸隱山林的愿望。設計由宏觀至微觀、由村落整體的自然形態至單體建筑的尺度關系,將建筑消解于山水自然之間,通過模糊聚落邊界、院落邊界及建筑邊界,形成天人合一互為景致的整體; 二是知詩懂畫,流露獨特的文化底蘊。結合當地懷梆戲,“如將不盡,與古為新”,傳承并發揚具有地域特色的民間信仰,點綴于聚落中形成具有活潑性格的公共空間; 三是追求詩意山水的理想境界。增加建筑與環境的交流方式,利用五感的不同體驗將自然引入建筑,構建與自然大小尺度的感官交互,形成可望,可行,可游,可居的詩意聚落。

4.2 “青山燈居”文人雅居片區設計——建筑在山水中的消解

傳統聚落的整體形態在其生長過程中,很大程度上由地形地貌決定。地形在一定程度上影響著院落的排布與組合方式,進而影響聚落邊界院落的排布,形成不規則的聚落邊界。相比于人為地控制整齊排布,自然凹凸排布方式模糊了聚落邊界,使得聚落更易融入自然,消解于山水之中,見圖4(a) 。

而院落與聚落層面之間的關系,也是根據院落邊界而變化的。在平面上,傳統的四合院格局完整,界限性強,公私界限鮮明,具有較強的對內感。而在西陽村內的院落不乏由于經濟限制或受到損毀的情況,現存缺少或并未設置院墻的半開放式合院較多。因此,對于傳統民居的改造更新方面,可充分利用其院落的不完整性,從平面上將圍合封閉的四面變為半開敞空間,運用改造手法模糊院落邊界,使得院落與聚落之間聯系更加緊密,也使院落逐步消解至聚落之中,見圖4(b) 。

對于建筑與院落層面之間的關系,其消解方式主要為以下兩方面:一是在建筑剖面視角上,傳統建筑的窗墻形制遵循著幾種固定規則,因此建筑內部顯得較為昏暗幽閉。筆者認為,在局部進行改造的民居建筑中,當其功能不再是傳統的居住形制而改造成為公共空間時,尤其是山墻面,其窗墻形制可以進行一定程度的改變。在局部墻體上增加開窗,增加采光引景入室的同時,使人們在室內外空間形成視覺交互,也使得建筑的內外空間在剖面上互相滲透,消解建筑邊界,見圖4(c) 。二是在建筑體塊上做減法,如建筑局部退臺使得上層空間形成露臺,或局部墻體內推而暴露梁架結構,進行一定的改造之后形成灰空間,為人們提供停留空間,同樣也是消除建筑邊界感,使其溶解于院落之中的手法,見圖4(d) ,圖4(e)[12]。

圖4 建筑在山水中的消解

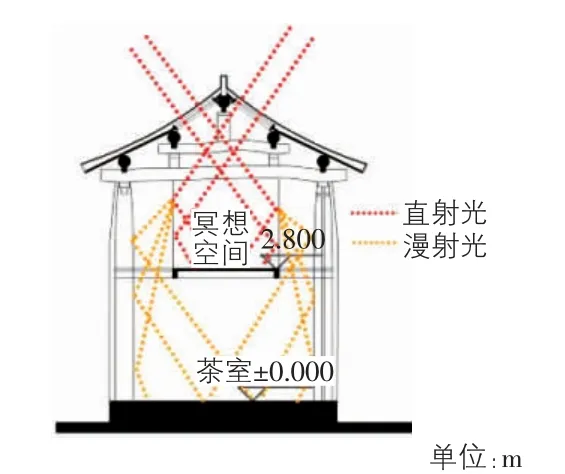

在文人雅居片區中,體局中國古代文人墨客出世入世、歸隱山林的美好愿景,為來訪的追求歸園田居的文人提供一處歸隱之地。在這個片區之中,除了有為文人墨客提供居住的民宿院落,還打造了一塊公共區域,將一座廢棄的現存院落進行改造,融入“山中圖書館”的理念,與文人氣質相呼應,也體現西陽村耕讀傳家的儒學思想。此外,結合當地有兩處古泉眼,充分利用其天然的水質,結合片區內的傳統作物,融入茶文化,打造山間茶室,取“半日浮生半日閑”之意。這座茶室的山墻面正對西陽村東側的農田、西陽河,以及河對岸的村落與山脈,是一個絕佳的觀景點,因此結合古人天人合一的思想理念,將自然之境融入茶室之中,更呼應了文人歸隱山林的愿望(見圖5) 。當地的傳統民居的最大特點即為正房為兩層建筑。由于氣候溫暖潮濕,為了儲存糧食與作物,將其放在墻壁薄而多窗的二層,無疑是通風最好的儲存之處。茶室同樣也利用了現有的二層空間,改造為具有天窗的半透明封閉型冥想空間——光線從天窗中射入,透過半透明的圍合材料,灑向一層的茶室,使整個空間光線更為柔和靜謐,茶室更具禪意,呼應主題(見圖6) 。

圖5 “青山燈居”文人雅居片區設計

圖6 “青山燈居”文人雅居剖面分析

4.3 “知音”戲曲藝雜院片區設計——建筑與環境的視覺關系

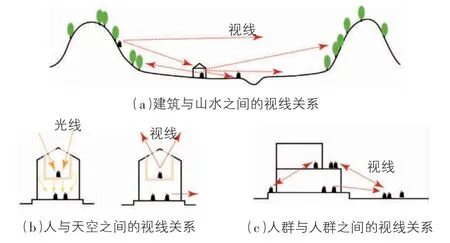

西陽村背山面水,風景宜人秀美,雖然在北方地區,卻給人一種江南水鄉般的柔美感與小橋流水人家般的細膩感。因此,建筑與山水之間的關系就顯得尤為重要。建筑與周圍的農田、河灘、河流、近山及遠山的視線關系,共同組成了村落中人居環境與自然山水之間的對話,見圖7(a) 。

筆者在調研中發現,建筑不僅僅應與山水產生交流,自古以來農耕的村民日出而作、日落而息,天空更是一個值得交流的景色;而西陽村獨特的二層樓形制又創造出了新交流方式。利用一些已廢棄的無人居住的民居進行改造,增加局部天窗與二層使用功能,使建筑內部的人與天空產生獨特的光線與視線交流,產生與自然對話的新方式,見圖7(b) 。西陽村局部存在村民集會的小型廣場,相對其活潑的性格,一旁的院落顯得尤為封閉。增加其開放性與通透性,利用開窗或局部退臺的形式可以增加院落的凝聚力與活潑性,使其與周圍環境性格更加統一,見圖7(c) 。

圖7 建筑與環境的視覺關系

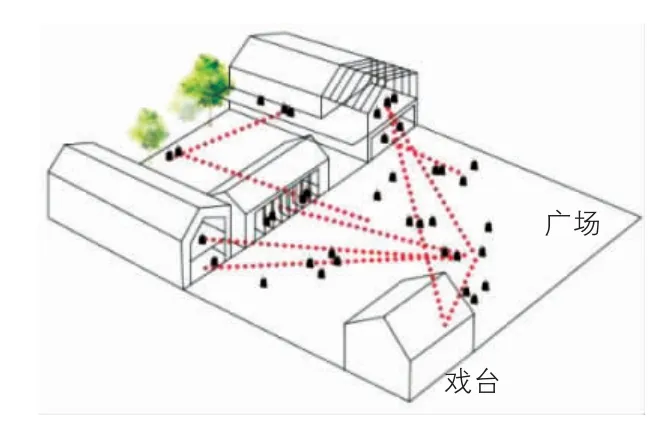

“知音”片區結合當地村廟的民俗文化與戲臺,提取“懷梆戲”(“懷梆戲”是特有地方劇種,流行于舊懷慶府(今沁陽) 一帶,故名“懷梆”。前身為圓桌說唱形式,是祈雨求神演變而來海神戲,始于明洪武永樂年間,西陽懷邦現為“山西省非物質文化遺產”) 文化基因,打造適應現代化的戲曲片區,將更多年輕血液融入進來,傳統的人神共樂文化得以傳承與發揚。“知音”片區位于戲臺及其廣場西側的三座民居院落。其中緊鄰廣場的民居院落為現代建筑,與整個傳統村落的建筑肌理不符,因此將其改造為極富青春氣息的音樂主題民宿。年輕的音樂沖動與傳統的戲曲記憶發生碰撞與融合,使更多的年輕人接觸到傳統的懷梆戲(見圖8) 。民宿繼承了傳統肌理中等邊雙坡屋頂的形制,運用現代化的材料,二層局部退臺,形成開放的露臺。露臺兼具兩方面功能: 一是作為觀看者,可以看到傳統懷梆戲的表演場景以及廣場上與神共樂的人; 二是作為被看者,可以作為音樂家小舞臺,二層的高度恰好可以被廣場內及院落中的人看到,進行音樂創作及表演。運用看與被看的視線設計手法,使傳統音樂與現代音樂得以對話與交融(見圖9) 。

圖8 “知音”曲藝雜院片區設計

圖9 “知音”曲藝雜院片區視線分析

4.4 “櫻間堂”經濟體驗片區設計——山水向建筑空間的蔓延

在視覺上,對于山景、水景、農田等自然風光,人與人的看與被看的視線關系,可運用對景、框景等構景手法。在聽覺上,村落中的蟲鳴、鳥叫、水流聲、交談聲以及西陽村獨特的懷梆戲曲聲都可以將民居引向更加生動的意境之中。在觸覺上,河石的圓潤與堅硬、土墻粗糙的質感、墻上尖銳的仙人掌刺等,共同構成西陽村的獨特肌理。在嗅覺上,遍布田野的櫻桃花香氣、染布氣味、炊煙及飯菜的香氣,無不豐富著西陽村的各個角落的嗅覺感受。在味覺上,西陽村的各種特色菜肴、香甜的櫻桃以及各種櫻桃產物的獨特味道,是大自然給予人類的獨特饋贈。

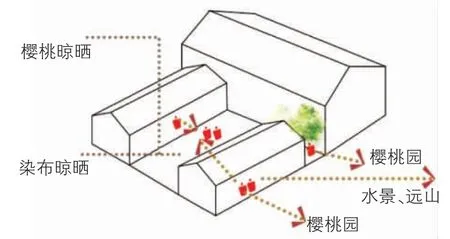

村落入口處是西陽村的重要文化節點與標志性樞紐,并且距離村落東南方向的塊田距離較近。西陽村盛產櫻桃,結合產業發展吸引體驗式經濟的入駐及農產品加工與運輸產業區有利于當地經濟的發展。結合櫻桃及傳統染布技藝(西陽處于河套地帶,豐厚的自然條件和適宜的氣候溫度,使得古時流傳下來的特殊染布方式在這里代代相傳) ,打造農產品及民間文化體驗片區與西陽村品牌文化。如櫻桃花賞花節、櫻桃采摘節、櫻桃酒的釀造過程體驗、櫻桃果干蜜餞的制作體驗、傳統染布技藝體驗,以及將以上產品批量化生產,打造屬于西陽村文創品牌,甚至利用線上平臺進行宣傳與銷售的文創空間(見圖10,圖11) 。

圖10 “櫻間堂”經濟體驗片區設計

圖11 “櫻間堂”經濟體驗片區視線分析

5 結語

本文通過對西陽傳統民居的遺存分析,結合村內公共空間、村廟祠堂與景觀節點的相對位置與對民居形態的影響,并將宋元山水美學意象融入分析與設計思維,對傳統村落格局的形成進行探討,并對西陽村現存傳統民居合并同類項,進行空間格局整體保護與優化、景觀基因識別與圖譜構建與公共空間場所精神的構建,并提出相對具體的保護更新手段。一方面,重視民居的保護更新得以保護傳統村落的整體風貌格局,使我國珍貴的歷史文化遺產得以保存與延續;另一方面,通過對傳統村落現存問題的形成原因分析,提出保護與更新目標與原則,并對其可實施性進行分析,有望對其自發性建設給予一定的理論支撐與引導。

注:此文來源于專家薦稿。