深厚礦渣堆積體穩定性對公路選線影響研究

厲成武,臧立超

(四川省交通勘察設計研究院有限公司,四川 成都 610017)

1 概述

大型建設工程和礦山開采形成的尾礦及棄渣堆積體,在受暴雨、地震等外動力條件影響時,易形成滑坡、泥石流等地質災害,災害一旦發生,將造成生命財產的重大損失,并導致嚴重的環境破壞。針對堆積體邊坡的成災機理及其防治措施,很多學者做了大量的研究工作,胡世起對高邊坡復合堆積體穩定性評價及基礎處理做了研究[1],周志超對石灰石礦露天開采的土石混排尾礦高邊坡的穩定性進行了預測和評價[2],喬蘭等分析了細粒含量對尾礦工程性質影響[3]。

本文研究的礦渣堆積區于20 世紀70 年代~90 年代開采堆積,軸向長度約510 m,寬約150 m ~240 m,面積約9.8 ×104m2,根據鉆探、物探成果結合現場訪問,其堆積最厚處約88.5 m,坡腳最淺處約25.1 m,平均厚度約53.8 m,堆積體總方量約5.6 ×106m3。堆積體前緣為村莊及農田,有鄉村道路通過。該礦渣堆積體組成成分復雜,顆粒大小不一,粒徑以20 cm ~100 cm 為主,大者粒徑可達2 m ~3 m,坡體局部存在架空現象。礦渣堆積體堆積年代久,棄渣時隨意堆積,基本屬于邊采邊棄。該堆積體堆填厚度大,且堆積松散,對擬建公路J 線樁號JK64 +940 ~JK65 +230 段有較大影響,直接制約該段路線方案及線型。因此查明該堆積體穩定性及預測其發展趨勢是非常必要的。

2 研究區概況

2.1 地形地貌條件

該礦渣堆積區地貌上屬構造剝蝕中山地貌,微地貌主要為斜坡地貌。地勢總體東高西低,后緣高程約2 005 m,前緣高程約1 825 m,高差約180 m。堆積體整體坡向約260°。堆積區邊坡形態整體呈不規則寬扇形狀,地形縱向上整體呈緩- 陡- 緩交替,堆積區頂部較緩坡度約3° ~8°,后緣因開挖局部呈凹陷狀。中上部坡度約30° ~40°,最陡處約45° ~50°,中下部坡度有所變緩,坡度約10° ~25°,坡腳處較為平緩,坡度約2° ~10°,坡體前緣平緩地帶為房屋及農田。坡面植被以雜草、灌木為主。

2.2 地層巖性

根據地表工程地質測繪及鉆探、物探成果,堆積區范圍內表層為第四系全新統人工填土(Qme4 ) 、沖 洪 積() 含礫粉質黏土,第四系晚更新統沖積() 粉質黏土,下伏基巖為下遠古界前震旦系會理群天寶山組(Pt1tn) 千枚巖、板巖、灰巖。

1) 第四系全新統人工填土(Qme4 ) (礦渣堆積) : 該層可分為5 層:a.0 m ~18.5 m:物質成分主要為礫石、碎石充填粉質黏土,紫褐色,松散~稍密,礫石、碎石分布不均,礫石質量分數10% ~15%,粒徑0.2 cm ~2 cm,碎石質量分數10%,粒徑2 cm ~5 cm。b.18.5 m ~28.2 m:物質成分以碎石、塊石充填黏性土為主,灰白~灰褐色,碎石質量分數60% ~65%,粒徑2 cm ~15 cm,塊石質量分數20% ~25%,粒徑20 cm ~25 cm。c.28.2 m ~32.2 m:物質成分以粉質黏土夾碎石為主,為后期開挖坡面的殘積物堆積。碎石質量分數15% ~20%,粒徑2 cm ~8 cm,其余為粉質黏土,粉質黏土硬塑,以粉黏粒為主。d.32.2 m ~58.5 m:物質成分以碎石、塊石充填黏性土為主,為采礦后礦渣堆積塊、碎石土,顏色呈灰白~灰褐色,碎石質量分數50% ~55%,粒徑2 cm ~18 cm,塊石質量分數30% ~35%,粒徑20 cm ~30 cm。e. 58. 5 m ~88.5 m:物質成分以粉質黏土夾碎石為主,為開礦之前清理場地及揭表物質,主要成分為殘積物,碎石質量分數10% ~15%,粒徑2 cm ~5 cm,粉質黏土硬塑,以粉黏粒為主。

2) 第四系全新統沖洪積(Qal+pl4 ) :主要為含礫粉質黏土,灰褐色,稍濕,物質成分以粉質黏土充填圓礫為主,粉質黏土可塑,圓礫質量分數 10% ~15%,粒徑0.2 cm ~2 cm,渾圓狀。

3) 第四系晚更新統沖積(Qal

3) : 主要為粉質黏土,黃褐色,物質成分以粉質黏土為主,偶夾礫石,粉質黏土硬塑,以粉黏粒為主。

4) 會理群天寶山組(Pt1tn) :

a.千枚巖: 灰黑色,千枚狀構造,泥質結構,巖質較軟,礦物成分以黏土礦物為主,含絹云母及鐵質、碳質礦物。遇水易軟化,主要發育兩組結構面,裂面平直光滑,具絹絲光澤。b.板巖:灰色為主,板狀構造,變余結構,以黏土礦物為主,板面上具少量絹云母礦物,微顯絹絲光澤;巖質較堅硬,主要發育兩組結構面,裂面平直光滑。c.灰巖:灰色為主,中~厚層狀構造,晶粒結構,礦物成分以黏土礦物及石英為主,石英質量分數15% ~20%,巖質較堅硬。

2.3 區域地質構造

工程區在大地構造單元上地處揚子準地臺(Ⅰ級)西緣康滇地軸(Ⅱ級) 中段,北江舟-米市斷陷(Ⅲ級) 之江舟斷凹(Ⅳ級) 。在具體構造部位上,工程區位于川滇南北向構造帶中部。堆積體位于馬鞍山向斜南東翼,距離工程區最近的斷裂為益門斷裂帶,距離約2.5 km,益門斷裂帶,屬于安寧河斷裂南延部分。

工程區未見活動性斷裂直接通過,主要受外圍地震波及影響。根據GB 18306—2015 中國地震動參數區劃圖工程區基本地震動峰值加速度0.10g,區內基本地震動反應譜特征周期為0.45 s。對應的地震基本烈度為7 度。

2.4 水文地質條件

1) 地表水。堆積區內的地表水系主要為堆積區坡體前緣水田、農田灌溉水,其水位高程及流量主要受大氣降水和山坡地表水的控制和影響,補給源主要為大氣降水和山坡地表水,排泄于低洼處,受季節控制影響較明顯。

2) 地下水。堆積區地下水類型主要為第四系松散層孔隙潛水和基巖裂隙水。第四系松散層孔隙潛水主要接受大氣降水及地表農田灌溉水補給,主要賦存于坡腳地勢較低處第四系覆蓋層中。根據鉆孔揭露,堆積體中無地下水出露,僅坡體左側靠山處有基巖泉水出露,其水流量甚小,主要靠大氣降水補給。

3) 水腐蝕性評價。根據地表水水質分析結果,地表水為低礦化度HC-Ca2+-Mg2+型水,pH=7.25,屬中性水,根據JTG C20—2011 公路工程地質勘察規范附錄K《水和土的腐蝕性評價》,堆積區場地環境類型為Ⅱ類,地表水對混凝土具微腐蝕性,對混凝土結構中的鋼筋具微腐蝕性。

3 堆積體變形特征及成因分析

3.1 變形特征

根據現場調查,該堆積體無明顯整體變形破壞跡象,坡體后緣及兩側均未見明顯長大裂隙,坡體前緣也無明顯推擠、鼓出等變形跡象。堆積體變形特征以坡面局部垮塌及淺表層溜滑為主。局部垮塌及溜滑集中分布于堆積體中上部地形相對較陡處。該坡段淺表層松散物質在重力作用下,向臨空方向緩慢蠕滑變形,在沿坡體陡緩交界處形成多處張拉裂縫,最長裂縫長約50 m,寬約2 cm ~10 cm,局部較陡處在暴雨沖刷下發生垮塌。堆積體右側坡表發育一小沖溝,溝寬1 m ~4 m,溝深1 m ~3 m,沖溝兩側及后緣垮塌明顯,溝內可見粒徑約3 m 的大塊石,沖積物堆積于坡腳平臺處。

3.2 成因分析

該堆積體無明顯整體變形跡象,以坡體中上部局部垮塌、溜滑為主。堆積體中上部地形相對較陡,坡度約30° ~40°,最陡處45° ~50°,前緣臨空條件較好,坡表松散物質在重力及雨水沖刷作用下,易向臨空方向發生蠕滑變形,在持續降雨條件下,坡體松散物質在飽水情況下,其垮塌、溜滑規模將有增大的趨勢,其前緣物質垮塌失穩后,后部松散物質失去支撐,有進一步滑塌失穩的可能,表現出牽引式破壞的特征。堆積體坡面發育的沖溝,主要由于其堆積松散,在雨水沖刷下形成,沖溝兩側及后緣松散物質臨空條件較好,易發生失穩垮塌,失穩物質進入溝道,在沖溝及坡表流水攜帶下于坡腳平臺處堆積。

4 堆積體穩定性評價

4.1 堆積體穩定性定性分析

該礦渣堆積體后緣及兩側未見張拉裂縫,且坡體前緣也無推擠、鼓出等變形跡象,堆積體無明顯整體變形破壞特征;堆積體地形上整體呈緩-陡-緩交替,僅坡體中上部坡度較陡處發育有長約50 m 的裂縫,主要由于其所處坡段坡度較陡,表層土體蠕滑變形形成,并伴有小規模溜滑、垮塌現象。該堆積體目前以淺表層牽引式滑塌破壞為主,且有發生進一步變形破壞的可能。綜上所述,該礦渣堆積體整體較穩定,局部欠穩定。

4.2 堆積體穩定性定量計算

4.2.1計算參數的選取

該堆積體物質成分復雜,分布不均。本次在進行堆積體穩定性計算時,以第③層(28.2 m ~32.2 m) 含碎石粉質黏土為整體計算可能滑面考慮。黏聚力c根據試驗結果及類似工程確定,內摩擦角根據堆積區斜坡穩定坡腳(26° ~30°) 進行確定,綜合得出該堆積體含碎石粉質黏土參數建議值: 天然重度γ=18kN/m3,天然黏聚力c=25 kPa,天然內摩擦角φ=28°;飽和重γ=19 kN/m3,飽和黏聚力c=23 kPa,飽和內摩擦角φ=26°。

4.2.2整體穩定性計算

堆積體整體滑動推測滑面為折線型,穩定系數計算采用傳遞系數法[4]計算,其計算公式如下:

剩余下滑力計算公式:

Ti=FsWisinαi+ψiTi-1-Wicosαitanφi-ciLi。

傳遞系數計算公式:

ψi=cos(αi-1-αi)-sin(αi-1-αi) tanφi。

其中,Ti,Ti-1分別為第i和第i-1 滑塊剩余下滑力,kN/m;Fs為穩定安全系數;Wi為第i滑塊的自重力,kN/m;αi,αi-1分別為第i和第i-1 滑塊對應滑面的傾角,(°) ;ψi為傳遞系數;φi為第i滑塊滑面內摩擦角,(°) ;ci為第i滑塊滑面巖土黏聚力,kPa;Li為第i滑塊滑面長度,m。

選取典型地質剖面,簡化成計算剖面簡圖。按可能潛在滑面,將堆積體劃分成6 個條塊,分別計算其在天然工況、暴雨及地震工況下穩定性系數。堆積體條塊劃分示意圖見圖1。

圖1 堆積體條塊劃分示意圖

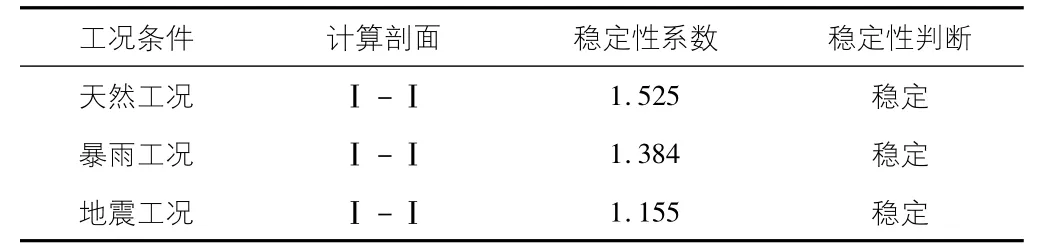

根據上述公式、計算參數及滑塊劃分,計算得到堆積體在天然工況、暴雨工況、地震工況的整體穩定性結果見表1。

表1 堆積體整體穩定性計算表

4.2.3局部穩定性計算

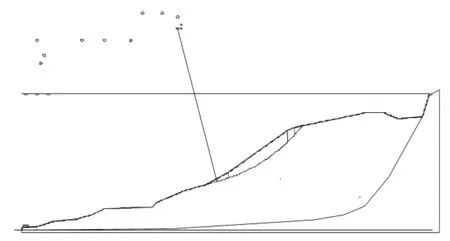

根據現場調查結合定量計算分析,堆積體整體穩定性較好,坡體中部坡度較陡,且坡體已見長大拉裂縫發育,在暴雨、地震等不利工況下,可能存在局部失穩下滑。對局部穩定性定量計算采用自動搜索的方法,分別搜索堆積體在天然、暴雨、地震工況下的最不利滑動面計算堆積體穩定性。

局部穩定性搜索計算簡圖見圖2。

圖2 Ⅰ-Ⅰ′斷面自動搜索計算簡圖

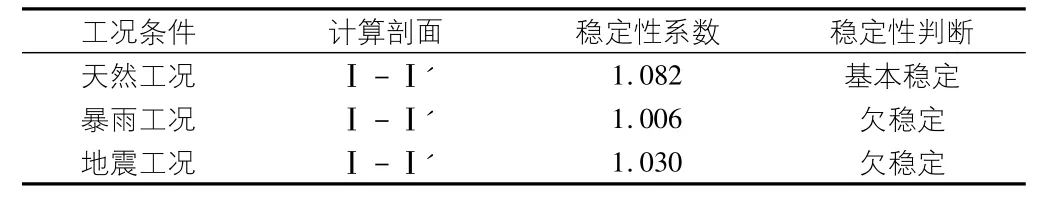

局部穩定性搜索計算的結果見表2。

表2 堆積體局部穩定性計算表

4.2.4堆積體穩定性評價

穩定性計算結果表明: 計算結果與現場調繪定性評價結果一致。堆積體整體在天然、暴雨及地震工況下均處于穩定狀態,局部在天然工況下處于基本穩定狀態,在暴雨及地震工況下處于欠穩定狀態。由于堆積體中部坡度較大,且以牽引式破壞為主,有發生較大規模失穩的可能。

5 堆積體穩定性對路線影響評價

1) 采用路基方案通過該堆積體前緣。擬建J 線路線從堆積體下部平臺處通過,該堆積體對路線影響范圍JK64 +940 ~JK65 +230。根據現場調查結合定量計算:該堆積體整體較穩定,但堆積體中部坡度較大,且堆積松散,以牽引式破壞為主,有發生較大規模滑塌失穩的可能,加之其堆積厚度大,治理難度較大。根據鉆孔堆SZK1 揭露,平臺內側的覆蓋層厚度約25.2 m,下部為灰巖,有設置抗滑樁的條件。若采取明線路基方案,可考慮在該孔位斷面處設置樁板墻,同時對堆積體進行清坡處理。若采取以堆積體中下部較緩處坡面坡度(約20°) 為清坡界線,對該堆積體進行清方處理,其清理方量約為1.3 ×106m3。該方案存在處置費用高,環保、安全等方面有較大隱患,削方棄渣場地選擇困難等問題。2) 采用隧道繞避該堆積體。堆積體位于擬建沙壩隧道K65 +400 ~K65 +640 段右側,該堆積體對擬建沙壩隧道無影響,若采用隧道方案對該堆積體進行繞避,其工程造價相對較高。綜合考慮安全、環保、經濟、綠色等因素,建議采用隧道方案繞避該堆積體。

6 結語

1) 該礦渣堆積體為一深厚巨型堆積體,堆積總方量約5.6 ×106m3。2) 根據現場調查結合定量計算,堆積體整體在天然、暴雨及地震工況下均處于穩定狀態,局部在天然工況下處于基本穩定狀態,在暴雨及地震工況下處于欠穩定狀態。由于堆積體中部坡度較大,且以牽引式破壞為主,有發生較大規模失穩的可能。3) 路線方案存在路基、隧道兩種選擇,綜合考慮安全、環保、經濟、綠色等因素,建議采用隧道方案繞避該堆積體。