隧道爆破開挖產生地表震動效應研究

楊開江

(中鐵十五局集團遼吉黑蒙指揮部,吉林 長春 130123)

0 引言

隨著我國經濟迅猛發展,交通運輸量日益增多。作為交通運輸的一個分支,隧道交通運輸具有占地少、速度快、克服高程障礙等優點,而在一定深度范圍內隧道開挖施工會對地面的已有建(構) 筑物產生一定影響。現如今,采用爆破開挖的礦山法仍然是隧道修建的主要方法,此種方法輕則噪聲擾民,重則對地表的房屋建筑造成震動甚至產生實質性的破壞。截至2018 年底,中國共建設有交通隧道36 103 km。其中,鐵路隧道15 177 座,長度16 331 km;公路隧道16 500 座,長度15 940 km; 城市軌道交通隧道5 766 km,其中地鐵約4 511 km[1]。隨著隧道建設總長的不斷增加,其爆破開挖對地面建筑物造成的負面影響問題已經得到了工程界和學術界的重視,科研人員通過現場爆破試驗[2]、實時監測[3]、數值模擬[4]等方法和技術手段進行了廣泛研究,取得了一些研究成果。

楊云凌[5]依托長沙市地鐵二號線的一段隧道,結合爆破監測數據和有限元分析模擬,闡述了隧道埋深與振速放大系數之間的關系; 龍源等[6]通過從不同角度對大量的深孔爆破地震動測試數據的分析,得到了巖石中爆破地震波傳播的頻率、幅值和持續時間等主要參數的變化規律以及它們的影響因素; 王蕊等[7]以某公路隧道工程掘進開挖爆破的震動安全監測項目為依托,運用數值三維模型實體建模研究,隧道下穿村莊時當地民用建筑基礎、圈梁、樓板、柱等不同的速度響應時程,分析得出響應規律。還有一些學者就隧道爆破開挖對其鄰近隧道的影響做了分析研究[8-9]。

本文在前人研究的基礎上,依托愛民山隧道,利用ANSYS 有限元分析軟件,分析其爆破開挖在地表產生的震速波形圖,總結地表的震動規律,判斷地面建筑物的安全性。目前,通常以建筑物的震動速度作為衡量爆破震動強度的指標,震動速度的安全合理范圍和標準遵照GB 6722—2014 爆破安全規程。

1 工程概況

愛民山隧道位于丹東市郊附近,屬于丹東市四號干線(花園路至寶山大街段) ,呈北東走向展布,設計為兩條小凈距單行線曲線隧道,屬短隧道; 隧道左線全長500 m,右線全長42 m,采用暗挖鉆爆法施工。隧道區地表覆蓋層較厚,大部分都被殘積土、全風化變粒巖等所覆蓋,露頭較少,變粒巖節理裂隙以風化、構造裂隙為主。隧道入口段及出口段為Ⅴ2,Ⅴ1級圍巖,洞身段為Ⅳ3,Ⅳ2級圍巖。愛民山頂距隧道約50 m,且有民用建筑;隧道寶山大街端左線線位左側約60 m 處為元寶區抗美援朝烈士陵園,這就要求隧道的爆破施工不能對山頂的民用建筑和烈士陵園產生影響。

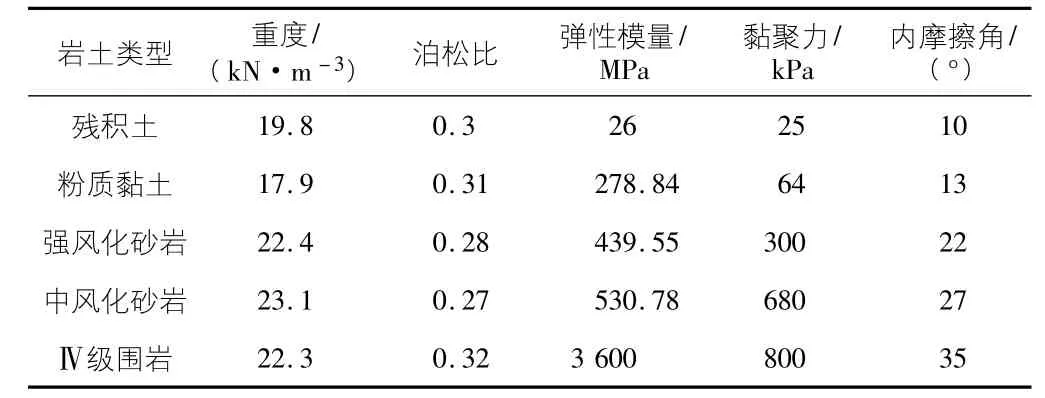

隧道巖土體物理力學參數見表1。

表1 隧道巖土體物理力學參數

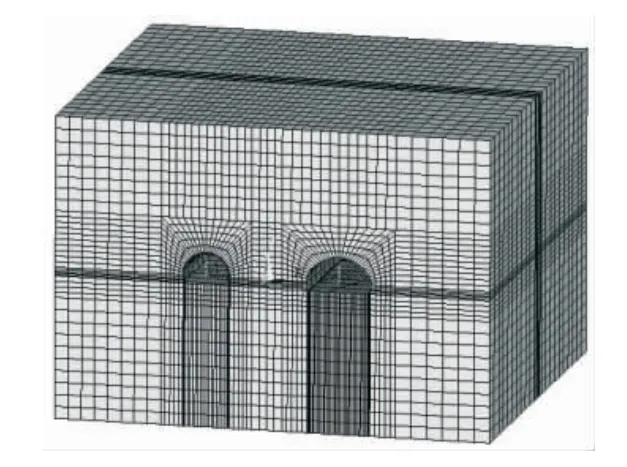

2 模型建立

本文利用ANSYS 軟件的LS-DYNA 模塊建立實體三維模型并進行運算,模型圖如圖1 所示。由于隧道的爆破開挖會對周圍巖體及地表產生一定的影響,為減小邊界效應的影響,選取長度方向為150 m,高度為100 m,隧道頂部距地表45 m,隧道距左側的隧洞為40 m,縱向深取107.5 m,其中包括前部已開挖的50 m,中部5 個1.5 m正在開挖的小段以及后部未開挖的50 m。數值模擬采用位移邊界條件,將模型的4 個側面和底部均設為無反射的固定邊界,固定邊界位移滿足ux=uy=uz=0; 地表及隧道已開挖區周邊設為自由邊界。靜力分析時其計算收斂準則為不平衡力比率滿足10-5的求解要求,動力計算時的計算時間主要依據動力荷載時間來確定。

圖1 隧道模型圖

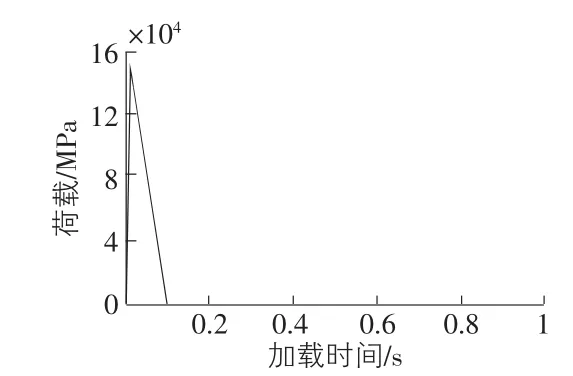

3 爆破荷載及時間的確定

采用ANSYS 分析爆破震動的一項重要工作就是建立一個合理的爆破加載模型,這就需要確定爆破激振力的大小、方向、作用位置、峰值時刻以及持續時間等內容。查閱相關文獻可知,巖體內的爆破波多以三角形荷載為主,即壓力經過一個上升段后到達峰值后急劇衰減。根據工程資料,爆破壓峰值取15 MPa,荷載以壓力形式均布荷載作用在隧道壁和掌子面上,加載時間為12 ms,卸載時間為78 ms,取計算時間為1 s,如圖2 所示。

圖2 爆破荷載時刻圖

4 計算結果與分析

在介質中傳播的擾動稱為波,炸藥在巖體等介質中爆炸所激起的應力擾動的傳播稱為爆炸應力波。大多數巖石中激起的爆炸應力波在距離爆炸點不同距離處表現為沖擊波、爆炸應力波和地震波。

4.1 地表震速波形分析

本部分取爆源正上方地表的44569 號節點,已開挖段距爆源15 m 處地表的27380 號節點以及未開挖段距爆源15 m 處地表的76614 號節點進行分析,見圖3。

圖3 取點位置平面示意圖

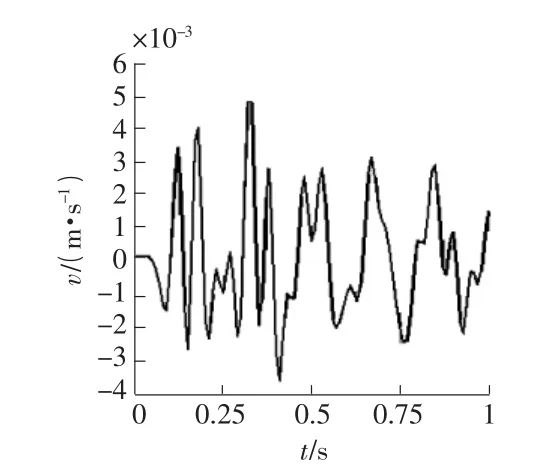

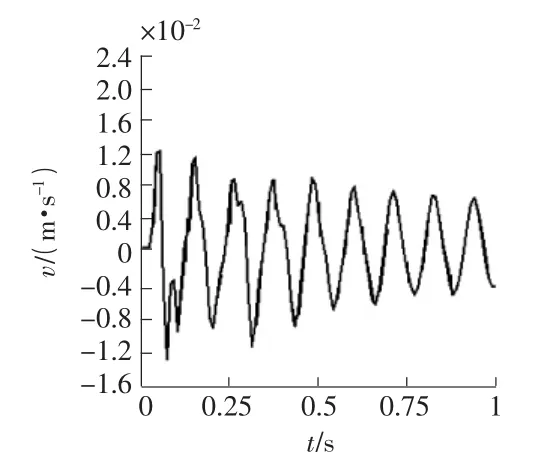

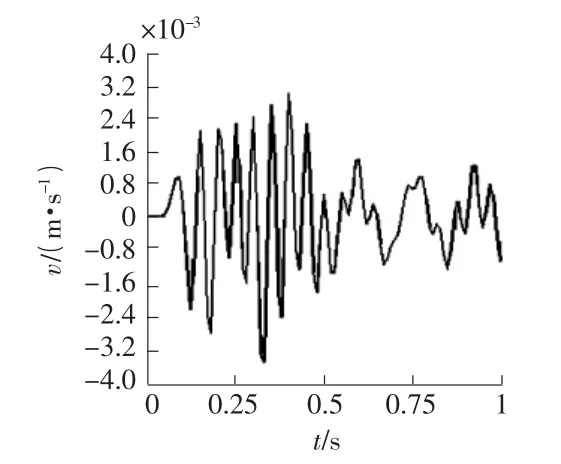

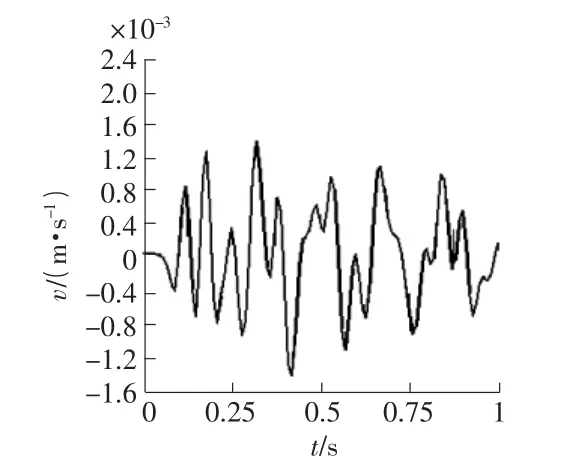

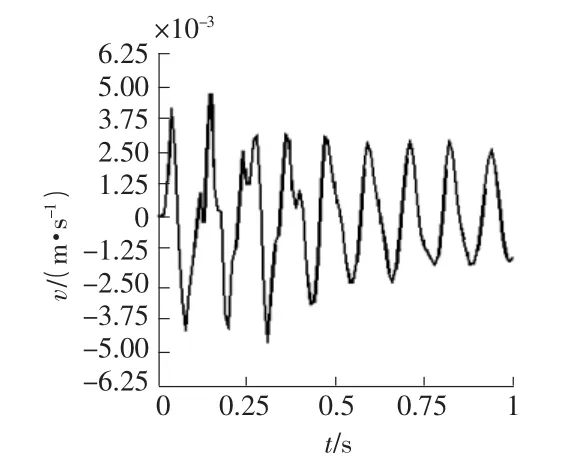

輸出各節點在此1 s 的爆破過程的震速波形圖如圖4 ~圖9 所示。

圖4 爆源后方15 m 處地表X 方向v-t 圖

圖5 爆源后方15 m 處地表Y 方向v-t 圖

圖6 爆源上方地表X 方向v-t 圖

圖7 爆源上方地表Y 方向v-t 圖

圖8 爆源前方15 m 處地表X 方向v-t 圖

圖9 爆源前方15 m 處地表Y 方向v-t 圖

爆破地震波有縱波(P 波) 和橫波(S 波) 之分,縱波傳播速度快,振幅小。從以上震速時程波形圖可以看出,對于爆源正上方及其后15 m 和前15 m 處地表節點來說,X方向震速較大的部分主要集中在0.2 s ~0.4 s 之間,最大震速為爆源后方15 m 處地表0.48 cm/s,0.4 s后速度峰值逐漸衰減,但相鄰的波峰和波谷之間有小幅的波動。由于縱波在固體介質中的傳播速度快于橫波的傳播速度,所以我們可以看出,X方向的震速峰值出現有滯后性,滯后約100 ms。Y方向的震動速度較大時刻出現在0 s ~0.2 s,0.2 s 后震速逐步衰減,且衰減的波形較X方向更為“規則”,即幾乎未出現波峰和波谷之間的小幅波動,最大震速為爆源后方15 m 處地表1.3 cm/s。

4.2 地表震速衰減規律

4.2.1爆破震動速度經驗公式

根據GB 6722—2014 爆破安全規程(以下簡稱《規程》) ,測點震速與測點距爆破區域距離和炸藥使用量有關,同時與爆破區域地形地質、爆破方法等因素亦有明顯關系,可按式(1) 計算,式(1) 亦可稱為薩道夫斯基經驗公式:

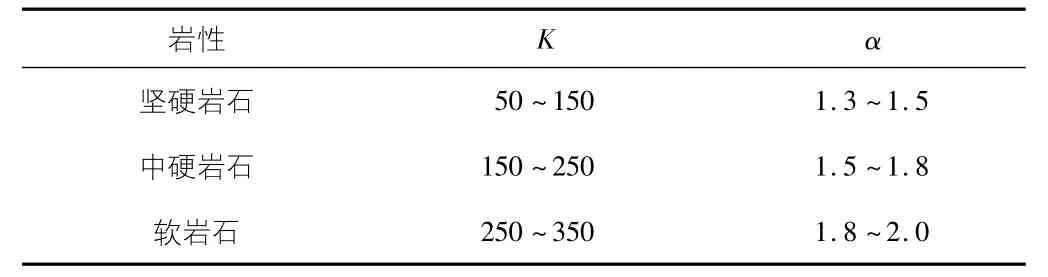

其中,V為爆破地震波質點的震動速度,cm/s;K,α分別為與爆破點至測點之間的地形、地質條件有關的系數和衰減指數,應通過現場試驗確定;在無實驗數據的情況下,可參考表2 選取;Q為炸藥量,齊發爆破為總藥量,延時爆破為最大單段藥量,kg;R為爆破中心到測點之間的距離。

表2 爆區不同巖性的K,α 值

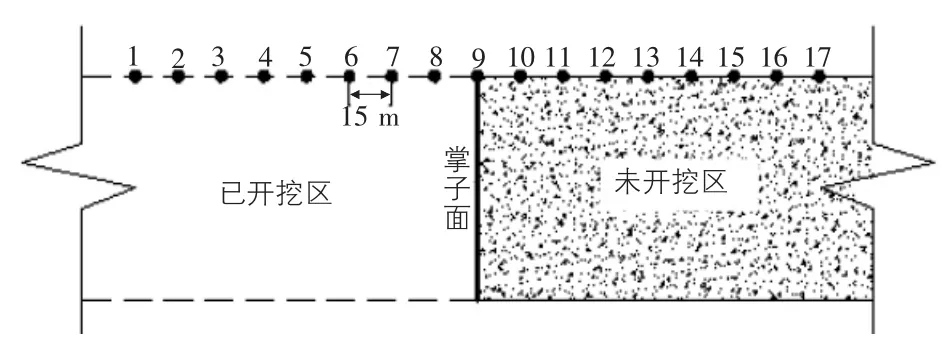

4.2.2地表節點震速分析

我們以爆源(掌子面) 為中心,在地表沿隧道開挖掘進的方向取17 個節點,如圖10 所示。相鄰節點之間的距離為15 m,其中,爆源正上方的為9 號節點,1 號~8 號節點位于隧道已開挖段正上方的地表,10 號~17 號節點位于隧道未開挖段正上方的地表。

圖10 取點位置平面示意圖

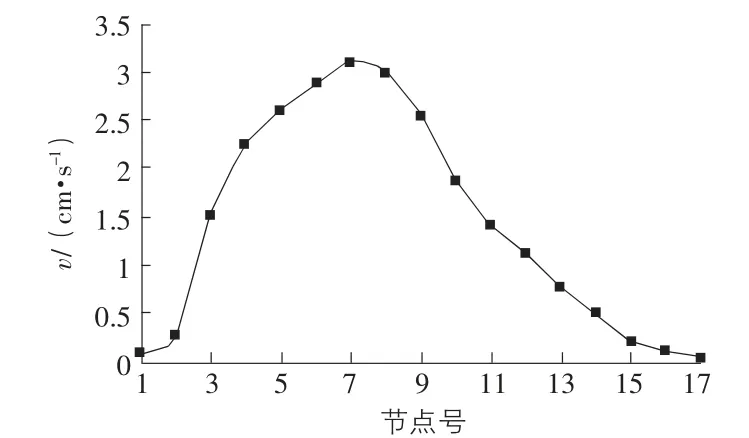

取各節點在爆破過程中的三個方向最大的震速峰值繪制曲線,如圖11 所示。

圖11 地表節點震速峰值

從圖11 中可見,在隧道開挖掘進方向取的節點中,處于已開挖段(1 號~8 號) 和未開挖段(10 號~17 號)的節點震速峰值衰減呈現完全不同的規律。對于未開挖段,節點震速峰值隨著與爆源距離的增大而逐漸減小,且衰減的速率較為緩慢,符合《規程》給出的經驗公式; 對于已開挖段,節點震速峰值隨著與爆源距離的增大而先增大后減小,且在距離爆源25 m ~30 m 處震速峰值衰減較快,因此,不符合《規程》給出的經驗公式。從圖11 中看到,震速峰值的最大值并非出現在爆源正上方的地表位置,而是在已開挖區距離爆源10 m 左右的位置,最大值為3.23 cm。隧道在爆破開挖施工中,地表質點震動速度存在空洞放大效應。隧道掘進爆破震動空洞效應是指已開挖區形成的空洞導致其上部地表震動速度大于未開挖部分的地表震動速度的現象。空洞效應導致地表震動速度存在區域性變化的特點,使得處于隧道已開挖區的地表震動速度大于未開挖區地表的震動速度,且二者的爆破地震波衰減規律亦不一致。

5 結論

本文利用ANSYS 有限元分析軟件對丹東市愛民山隧道進行爆破掘進開挖的數值模擬,通過對一些地表特殊節點的震速波形分析,得出以下結論:1) 根據我國現行國家標準GB 6722—2014 爆破安全規程規定: 建(構) 筑物的爆破地震震動速度應小于50 mm/s。在隧道掘進方向選取的地表16 個節點中,最大的震速峰值為32. 3 mm/s,這個數值小于規定的50 mm/s,所以山頂的民用建筑是安全的。2) 在隧道爆破掘進過程中,由于縱波在固體介質中的傳播速度快于橫波,所以地表同一個節點不同方向的震速峰值的時刻不同,橫波有明顯的滯后性。爆破地震波的震速在到達峰后逐漸衰減,但橫波會有小幅波動。3) 由于空洞效應的存在,導致處于隧道已開挖區的地表震動速度大于未開挖區的地表震動速度,在距離爆源15 m ~30 m 處空洞放大效應最為明顯。因此,在隧道爆破開挖的過程中,應該控制炸藥用量,采用合理的爆破施工方案,做好已開挖隧道的支護和襯砌工作。