基于河湖長制的杞麓湖岸線劃定管控

桂 麗,姜秀娟,陳 晶,余珮珩,顧世祥,陳佑淋,陳奕云

(1.云南師范大學經濟與管理學院,昆明 650500;2.云南省水利水電勘測設計研究院,昆明 650021;3.武漢大學資源與環境科學學院,武漢 430079)

0 引 言

隨著《關于全面推行河長制的意見》和《關于在湖泊實施湖長制的指導意見》等文件的推出,各級黨政負責人擔任河長或湖長,通過建立權責明確、監管有力、協調有序的河湖管理體制,達到維護水環境,保護水資源,實現河湖功能永續利用的目的[1]。云南省于2017年提出了建立省、市、縣、鄉、村五級河(湖)長制[2],在六大水系、九大高原湖泊及牛欄江設立省級河長;納入《云南省水功能區劃》和《云南省水污染防治目標責任書》考核的河湖庫渠設立州、市級河長;其他河湖庫渠均納入州市、縣、鄉、村各級河長管理。同時還建立了部門聯動、河長會議、省州縣督查等三種工作機制,及經費保障、考核與問責機制。

河湖水域岸線不僅具有供水、養殖、交通、航運、采砂、景觀娛樂等經濟社會功能,還能提供生物棲息地、維護生物多樣性、消納污染物、調節氣候等生態系統服務功能[3]。它是產業布局和居民點分布的重要空間,也是區域環境的生態屏障,發揮著重要的生產生活和生態環境功能,能夠促進流域經濟社會發展,保障生態環境和防洪減災,具有重要的經濟和生態價值[4]。岸線開發利用的需求日益增長,不合理的湖泊岸線開發利用現象日益凸顯,對湖區的產業建設、人居環境、河道行洪、河勢穩定和水生態保護等具有諸多的不利影響[5]。為保障防洪安全、供水安全、水生態環境和社會經濟發展,集約高效地管理湖泊岸線和促進流域經濟社會的可持續發展至關重要[6]。

河(湖)長制在全國的實施以來,岸線保護及其高效利用的重要性已充分認識,并在岸線和內河洲灘的集約化利用與生態保護的協調上采取了較大規模的行動[7]。基于無人機遙感技術的特點,有學者從河湖岸線監管方面進行了研究[8,9];根據河湖水體的水質特征,選取酸堿度、色度、溶氧量、重金屬含量等指標,監測了河湖生態環境質量[10];利用社會統計數據和現場調研資料,分析了不同地區的岸線利用狀況,對非法違建、河湖岸線過度開發、碼頭貨物堆放等問題進行探究[11]。云南地處低緯度高原,水資源與水生態環境呈顯著的脆弱性特征,岸線管理任務艱巨[12-14],現有河(湖)長制的相關文獻較少涉及湖泊岸線的劃定和管理經驗。以杞麓湖為例,分析河(湖)長制下的湖泊岸線劃定管控與生態水位、防洪興利、水生態修復治理等相協調具有重要意義。

1 資料與方法

1.1 使用的資料

①杞麓湖1964-2019年逐月(日)實測水位,通海氣象站1950-2020年逐日(月)降水、氣溫、濕度、日照、蒸發等觀測資料;②玉溪市及通海縣社會經濟和農業統計年鑒、水利統計年報等;③《云南省杞麓湖保護條例》,通海縣杞麓湖綜合治理可行性研究及初步設計報告,《通海縣水資源綜合規劃》、《云南省河湖岸線保護與利用規劃工作大綱》等技術文件。

1.2 研究技術路線

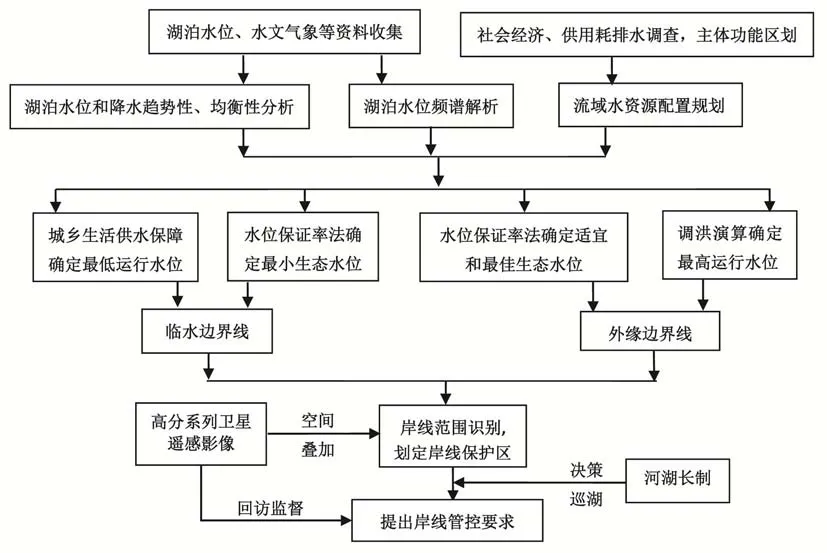

對杞麓湖流域進行社會經濟、水資源開發利用、湖泊治理保護等的現狀調查,收集歷年逐月(日)水位與同期通海氣象站觀測資料,對歷年逐月水位進行經驗排頻分析;基于水位保證率法確定杞麓湖最低生態水位、適宜生態水位,通過湖泊興利調節復核確定保障流域城鄉生活供水安全的最低運行水位;綜合最小生態水位和最低運行水位,二者的較小值作為臨水邊界線;基于水位保證率法確定修復改善和維持湖泊水生態環境的最佳生態水位,結合流域水資源配置規劃、杞麓湖防洪保護對象的調洪演算得到的最高運行水位,二者的較大值為外緣邊界線。基于國產高分3 號衛星獲取的遙感影像資料,通過空間疊加分析劃定岸線保護區,并提出了杞麓湖岸線管控要求。技術流程如圖1所示。

圖1 技術路線圖

1.3 高原湖泊水位特征分析方法

1.3.1 湖泊水位特征分析

采用小波變換法計算小波變換系數,分析水位序列基于小波變化的時間變化特征,通過快速小波變換算法對月平均水位序列進行小波分解,研究分解后的高、低頻信號變換趨勢[15]。趨勢性分析方法采用滑動平均和差積曲線分析的方法,濾去水位觀測資料中一些短時期的隨機性和不規則的變化,找出較長時間的變化規律,研究水位序列的變化趨勢。采用Mann-Kendall 秩次相關法檢驗序列的變化趨勢及顯著性檢驗。變異點診斷分別采用有序聚類法、Lee-Heghinian 法、秩和檢驗法及Mann-Kendall 檢驗法診斷年平均水位序列的變異點,在此基礎上進行綜合分析得出診斷結論。此外,還探索采用表征均衡性的Gini系數法對湖泊年內逐月水位變化的特征進行分析[16]。

1.3.2 生態水位分析

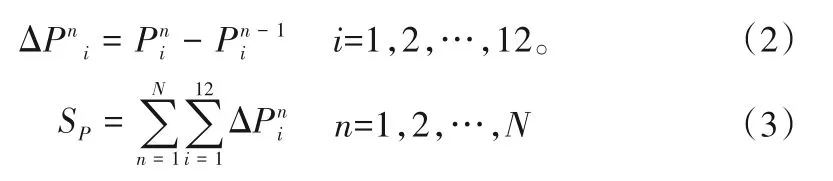

湖泊生態水位是指維持湖泊生態系統結構和功能完整性的水位,可認為是天然情況下的某一低水位或者一定保證率下的天然水位。已有研究中關于湖泊生態水位的確定大都采用年、月保證率法,即根據湖泊的自然地理、水文情況、生態系統結構和功能選擇適宜的保證率。本文結合Deng Wen[15]、顧世祥等[17]對云南高原上滇池生態水位的研究實踐,將杞麓湖生態水位保證率定義為在一定時期內,湖泊實測水位大于生態水位的序列長度占總序列長度的比值。公式如下:

式中:Ei為第i月的多年生態水位保證率,%;hjik為第j年第i月第K日實測水位,m;hei為第i月生態水位,m;n為統計年份;I為i月的天數。

為進一步揭示湖泊水位漲落變化的氣象因素歸因,定義降水盈虧指標為:

式中:n,n-1 分別為當年和上一年該月的降水量;N為降水系列長度,a;ΔP、SP分別為當年降水盈虧和累計逐年盈虧指標,負值表示降水虧缺,即為枯水年;正值表示盈余,即豐水年。

1.4 研究區域概況

杞麓湖位于滇中高原的玉溪市通海縣境內,屬于珠江流域西江水系,流域為新月形斷陷盆地。杞麓湖具有農業灌溉、工業用水、水產養殖和調節氣候多種功能[18,19],保障社會經濟發展的物質支撐和維護環境平衡的生態根基。流域水資源短缺可追溯到距今400年前,社會進步和人口增加促使農業復種指數不斷提高,水資源大量消耗和農田面源是杞麓湖水環境惡化的根源,圍湖造田和氣候變暖造成湖泊水面出現三次大幅度萎縮,水生態脆弱性加劇[20]。

2 杞麓湖水位隨機變化特性分析

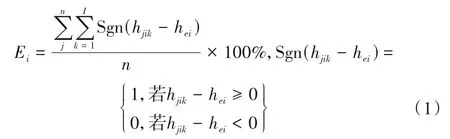

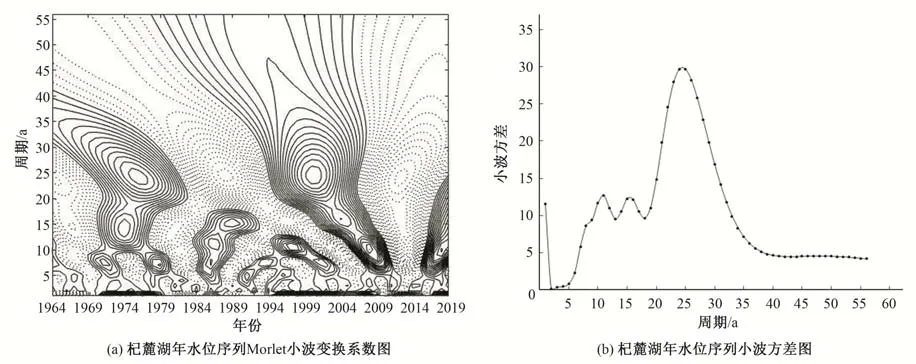

2.1 周期性分析

用Morlet 小波函數分析杞麓湖年水位序列周期性變化特征,小波變換系數實部時頻分布如圖2(a)所示。圖中實線表示小波變換系數實部為正值,對應水位升高;虛線表示小波變換系數實部為負值,對應水位降低。杞麓湖年水位序列在10、15、25 a 尺度上的波動比較明顯,均出現多個高低水位交替震蕩中心。其中,25 a 尺度上的水位波動具有全時域分布的特點,且10、15 a 尺度的低值中心嵌套在25 a 尺度的低值中心內。圖2(b)為杞麓湖年水位序列的小波方差隨時間尺度的變化過程,有3 個波峰,分別對應著10、15、25 a 尺度的主周期。最大峰值出現在25 a 尺度處,表明該尺度下的震蕩周期最強,即25 a 為第一主周期。

圖2 小波分析圖

2.2 趨勢性分析

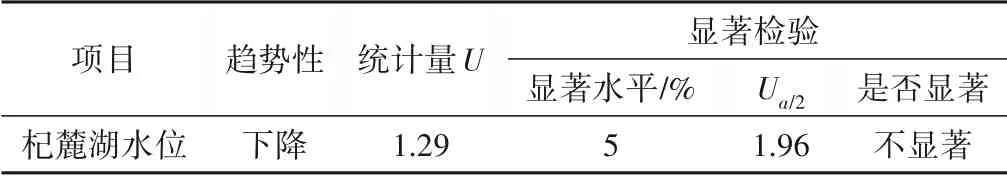

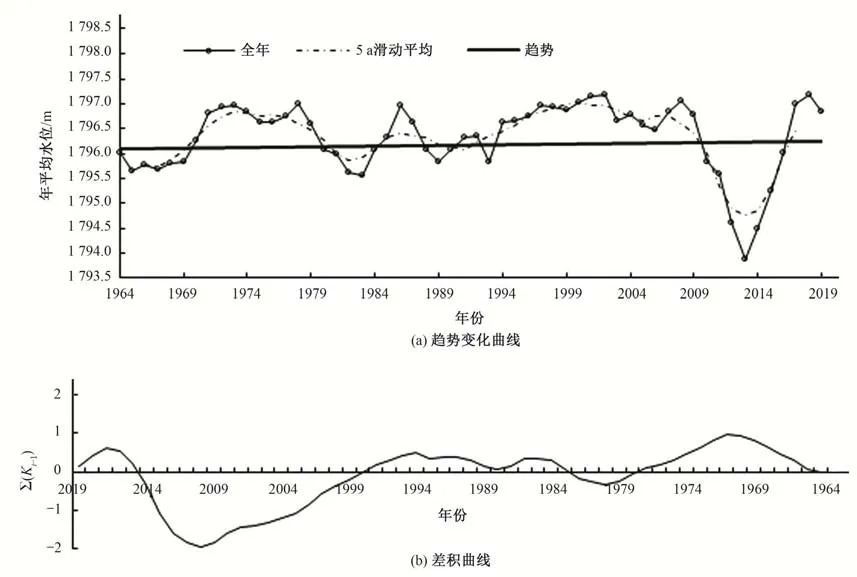

對杞麓湖1964-2019年的年平均水位系列進行5 a 滑動平均和差積曲線分析,如圖3所示。由圖3(a)可知,年水位系列總體呈不明顯的上升趨勢,其中又包含多個增加和減少的起伏段。由圖3(b)可知,杞麓湖水位具有多個高、中、低水位段,其中1964-1970、1980-1983、2010-2016年為呈下降趨勢的低水位段,其中1984-1994年為變換趨勢平緩的中水位段,其中1971-1979年、1995-2009年、2017-2019年水位為呈上升趨勢的高水位段。采用Mann-Kendall 秩次相關法分析水位的整體變化趨勢,統計量U計算結果見參表1。由表1中可出,U值大于0,說明就整體而言,水位系列均具有上升的趨勢,但未達到95%顯著水平。

表1 杞麓湖年平均水位序列Mann-Kendall秩次相關檢驗表

圖3 年水位趨勢變化曲線

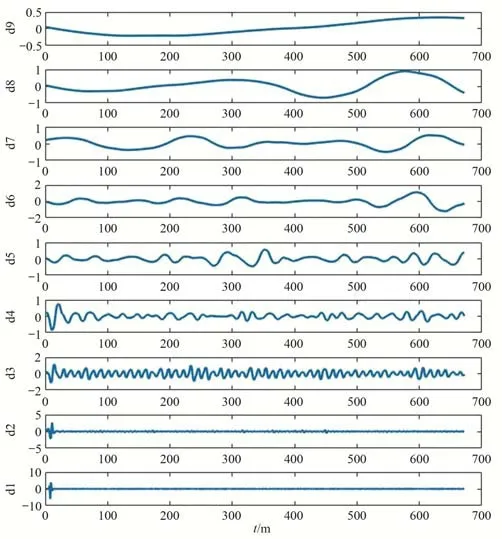

對杞麓湖1964-2019年月平均水位序列進行小波分解(圖4)可以看出,通過9尺度分解重構后,低頻系數的重構序列顯示出較為明顯的上升趨勢,特別是以時間軸200~550月(對應1989-2009年)段,呈現持續上升趨勢。

圖4 小波分解圖

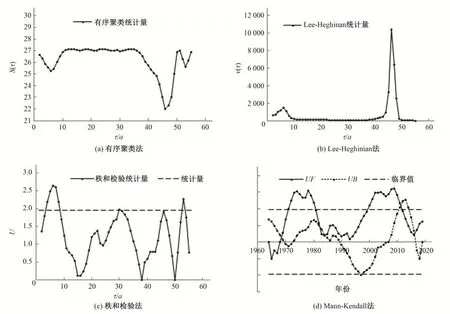

2.3 變異點診斷

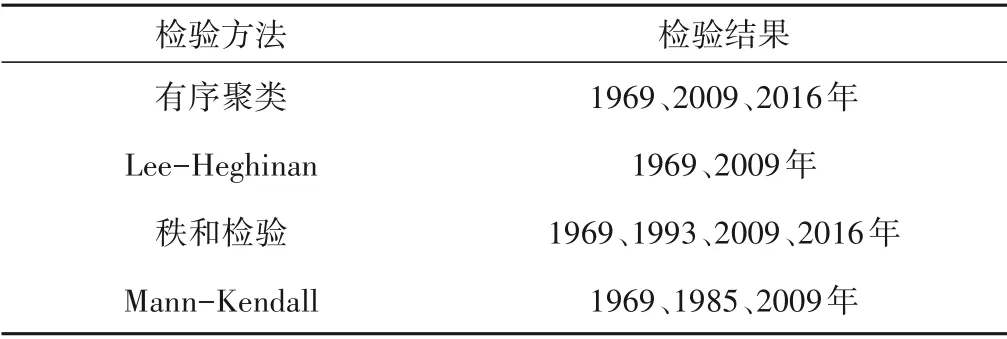

根據有序聚類法、Lee-Heghinian 法、秩和檢驗法及Mann-Kendall檢驗法分別診斷杞麓湖年平均水位序列的變異點,診斷結果見圖5、表2。可以看出,4種方法均檢驗出1969、2009年附近為突變點,從數理統計學的角度來看以上兩處均為顯著突變點,2009年尤為突出;其他檢出的1985、1993、2016年則為不顯著的突變點。

圖5 變異點檢驗圖

表2 變異點診斷分析表

根據周期分析,杞麓湖水位具有10、15和25 a的振蕩周期,且25 a 為第一主周期。從趨勢分析看,杞麓湖水位呈現不顯著的上升趨勢,由以1989-2009年段上升趨勢明顯。突變檢驗看出,存在1969、2009年兩處明顯的突變點,特別是2009年。

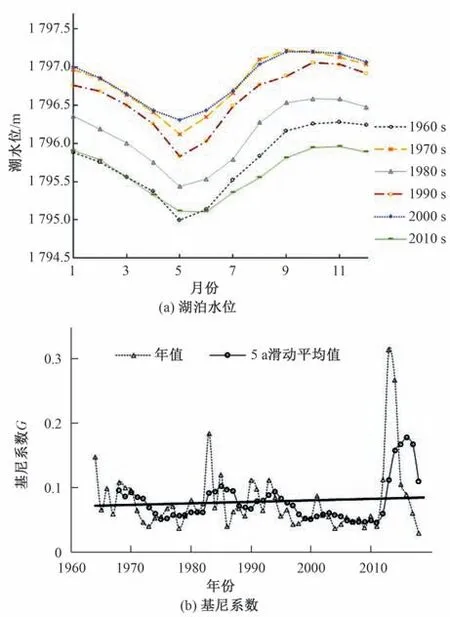

2.4 水位變化的均衡性分析

為探索借助于Gini 系數來揭示杞麓湖水位在年內各月變化的均衡性特征,如圖6所示。湖泊水位在逐月時間尺度上變化的Gini系數,總體上在0.05~0.10之間變化,處于小幅波動,但在水位變幅劇烈的1983、2013、2014年時,Gini系數達到了系列的極大值0.184、0.314、0.268,超過一般年景的兩倍多。1983年的湖水位最低降至1 794.34 m,接近最低控制運行水位;2013、2014年的最低水位分別為1 793.15、1 793.37 m,較最低控制運行水位還低1.80、1.58 m。顯然,杞麓湖徑流區小,且位置高于鄰近的水系,湖泊水資源主要靠流域內的降水徑流補給。加上湖泊控制運行水位間的調蓄湖容積僅0.98億m3,扣除周邊農田灌溉及部分工業取水后,基本沒有跨年度的蓄變量。

圖6 不同年代湖泊水位及Gini系數變化趨勢

本次收集的杞麓湖(通海站)降水系列為1959-2020年,起始年屬于豐水年,即處于降水盈余,相應的湖水位因產匯流及湖面降水等補給值為正,近似處于最高控制運行水位狀態。湖水位在此后60余年的過程中不斷地消張變化,年尺度的豐水年和枯水年都出現了4 次,持續時間為4~6年。年內降水主要集中的夏秋兩季,在夏季出現1960-1965年、2009-2015年兩個枯水年組時湖水位持續下降,而1994-2004年的連續11年豐(或平)水年則湖水位又逐漸上漲;在秋季則出現2005-2012年的連續8年枯水年組,湖水位一直走低,加上環湖工農業生產用水消耗,累計虧水效應直至2014年湖水位達到歷史最低;1964-1969年、1983-1988年、2013-2018年等三段持續6年的豐水年景。顯然,以Gini 系數和降水盈虧作為指示閾值分析得到的湖水位變化特點,與前述的小波分析結論基本吻合。

3 杞麓湖湖泊岸線保護區劃定

3.1 杞麓湖岸線劃定

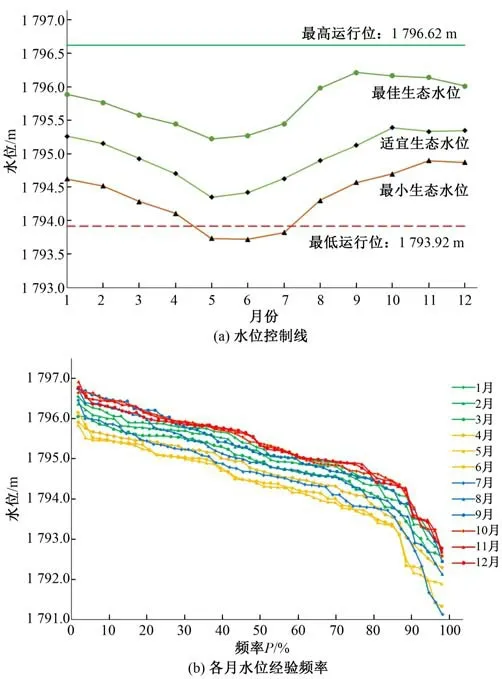

2019年3月1日起施行《云南省杞麓湖保護條例》規定了杞麓湖防洪安全和蓄水興利的最高蓄水位為1 796.62 m,保障流域城鄉生活供水安全的最低運行水位為1 793.92 m,高程系統為1985 國家基準。本次杞麓湖岸線邊界線以最低蓄水位或最小生態水位與岸邊的交界線為臨水線,以最高蓄水位或湖泊生態修復治理的最佳生態水位與岸邊的交接線為外緣線,外緣邊界線與臨水邊界線中間區域為岸線帶。這個區域既是湖泊水位變動的消落帶,也是水生態系統修復和恢復的主要區域。

3.1.1 臨水邊界線的劃定

湖泊臨水邊界線是根據穩定河勢和維護河湖生態等基本要求,在湖泊沿岸周邊臨水一側劃定的岸線帶區內邊界線。根據杞麓湖1964-2019年逐月(日)實測水位,對各月長系列的水位進行排頻,采用湖泊生態水位的水位保證率法,分別取P=20%、P=50%、P=75%的保證率下對應的各月水位時為杞麓湖最佳、適宜和最小生態水位。經分析,杞麓湖最佳生態水位的月保證度為17%~20%,適宜生態水位的月保證度為49%~51%,最小生態水位的月保證率達到75%~76%(如圖3)。由圖可看出,各月最小生態水位在1 793.72~1 794.90 m,在5、6月份最低,11、12月份最高。年內最小生態水位1 793.72 m已低于杞麓湖最低運行水位1 793.92 m。綜合湖泊水生態修復、流域水資源配置規劃及供水安全保障等方面的因素,偏于保守的確定以杞麓湖條例中的最低運行水位作為臨水邊界線,即1 793.92 m。

3.1.2 外緣邊界線的劃定

杞麓湖屬于無堤防的高原山區湖泊,結合河湖岸線保護與利用規劃的技術要求,外緣邊界線按設計洪水位與岸邊的交界線確定。首先確定杞麓湖的防洪標準,杞麓湖為天然湖泊,南岸距通海縣僅1.5 km,其常住人口約8萬人;而東西兩岸分別靠近楊廣鎮和納古鎮,其常住人口約為5.1 萬和1.2 萬人,均屬于一般防護等級;北岸分布有農田,且耕地面積小于40萬畝,根據國家防洪標準(GB-50201-2017),杞麓湖防洪標準為20 a 一遇洪水。上節中基于月保證率法確定的適宜生態水位和最佳生態水位高程出現的最低、最高月份與最小生態水位一致,其中最低高程分別為1 795.45、1 796.30 m;采用設計的15 天入湖洪水過程進行調洪演算,得到相應的最高洪水位為1 796.62 m,此即是《云南省杞麓湖保護條例》中的最高蓄水位。綜合湖泊水生態修復的最佳生態水位、防洪等因素,確定1 796.62 m作為杞麓湖岸線的外緣邊界線。

圖7 杞麓湖水位控制線及各月水位經驗頻率曲線

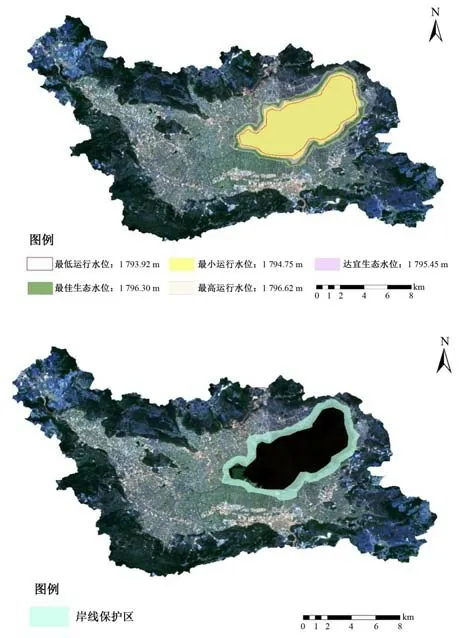

3.2 杞麓湖岸線保護區劃定

綜上分析可知,杞麓湖的湖濱區最低運行水位為1793.92 m,最小生態水位為1 793.92~1 794.90 m,適宜生態水位為1 793.95~1 795.39 m,最佳生態水位為1 795.22~17 96.21 m,蓄水及防洪的最高運行水位為1 796.62 m。在此基礎上,借助于國產高分3 號衛星的遙感數據,基于ArcGIS 地理信息系統平臺的空間疊加分析,得到杞麓湖的最高運行水位和最低運行水位的區域差值為岸線保護區(如圖8)。

圖8 杞麓湖各特征水位及湖濱區岸線保護區示意

4 河(湖)長制背景下杞麓湖岸線管控

4.1 杞麓湖岸線管控基本規則

結合杞麓湖流域的河(湖)長制工作流程,在日常的工作處理中,村級河長和保潔員在每天巡河中發現的一般性問題,須及時將問題上報給鄉級、縣級河長和縣河長辦,并由縣鄉級河長或者河長辦將問題流轉給行業職能管理部門實施整改。重大問題須在第一時間逐級上報直至省級河(湖)長,通過河(湖)長制聯席會議研判分析問題,提出整改方案,交由相關責任部門落實。職能部門再通過結果反饋和問題交辦,將處理的結果一步步傳遞給下級,形成良好、便捷、順暢的問題處理通道,提高岸線管理工作效率。

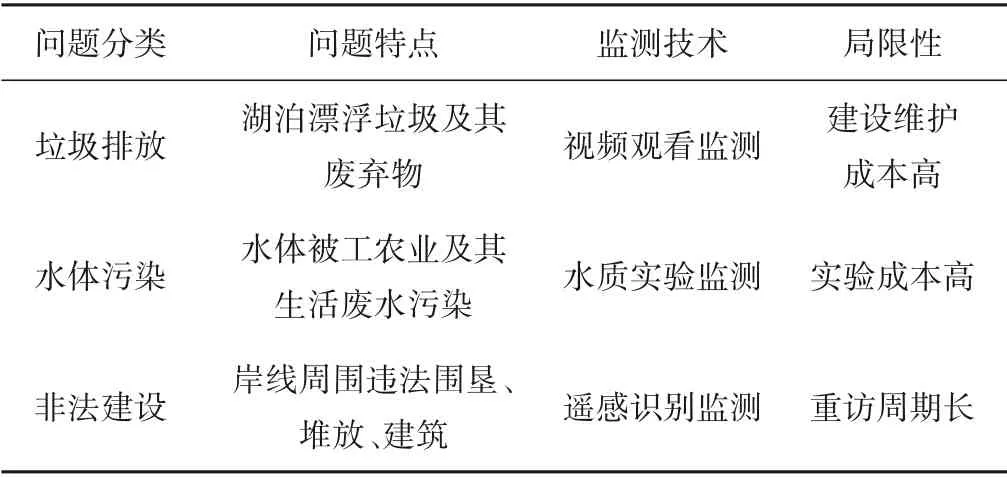

在河(湖)長制的背景下,杞麓湖流域通過河長巡河、公眾反饋和社會輿情的共同監測,迅捷高效地管控河湖岸線。河湖岸線存在的主要問題包括垃圾排放、水體污染和非法建設侵占河道或岸線等,通過監控視頻、水體實驗監測、無人機和高分系列衛星的遙感影像解譯等,能夠有效結合人工識別、智能感知和實驗監管等方式,耦合多元監管技術,識別不同湖泊岸線的問題,實現“天地空”一體化監測的全方位的河湖岸線監管(如表3)。

表3 河(湖)長制背景下的岸線監管內容

4.2 杞麓湖岸線管理的問題分析

實施河(湖)長制后云南省岸線治理取得了一定成效,但不同程度受到影響的河湖數量并未明顯下降,湖泊岸線管理的安全保障建設亟待加強。本文從責任傳導、治理困難、支撐手段和社會參與等方面對全省水環境治理問題進行分析。

縱向責任傳導受阻、橫向協同治理存在困難,岸線治理效果受到影響。雖然縱向上建立了五級責任傳導機制,但在實踐中出現“上熱下冷”現象。省、市、縣級河長高度重視,經常巡河、督察、協調解決實際問題。但鄉、村兩級的河長難以意識到河湖治理的重要性與自身的責任,巡河、督察流于形式,對湖泊岸線的不合理利用情況未能做到及時發現與處理,造成地區的湖泊污染問題嚴重。

雖然河(湖)長制實施后湖泊岸線管理取得了一定成效,但多年積累的湖泊岸線管理問題很難于短期內解決。河長巡河識別出的湖泊岸線管理問題主要有工業廢水排放、養殖污染、排水設施、違法建筑、農家樂、建筑廢棄物、堆場碼頭、工程維護、生活垃圾等。由于河長在水利環境等專業知識方面的局限性,導致了對問題識別不清,對處理辦結問題形成了一定的阻礙,制約了河(湖)長制對河湖岸線的管理與保護。

目前,云南省的河流水質監測、河道管理仍需依靠人工巡河完成,重要河流段及排污口自動監測站點及無人機巡河設備不足,不能滿足現代河湖管理科學化和精細化的工作要求。湖泊管理監測相關數據的采集、共享、處理技術相對落后,大數據、人工智能等信息處理技術運用較少,建立基于河(湖)長制的智慧型綜合管理平臺還需要進一步探索和創新。

5 結 語

本文根據杞麓湖歷年逐月(日)實測水位,用Morlet 小波函數分析杞麓湖年水位序列周期性變化特征,湖泊年水位序列在10、15、25 a尺度上的波動比較明顯,其中25 a震蕩周期最強,為第一主周期;采用滑動平均、差積曲線、M-K 檢驗法對杞麓湖年水位進行了趨勢性分析,結果為杞麓湖年水位系列總體呈不明顯的上升趨勢;四種檢驗法均診斷杞麓湖年平均水位序列的變異點為1969年和2009年,其中2009年尤為突出;用Gini系數分析杞麓湖水位均衡特性特征和用降水盈虧閾值指標分析杞麓湖水位變化特點與小波分析結論基本吻合。

基于水位保證率法對歷年逐月水位進行經驗排頻分析,確定湖泊最低生態水位1 793.72~1 794.90 m,在5、6月最低,12月最高,相應適宜生態水位1 794.35~1 795.39 m,最佳生態水位1 795.22~1 796.21 m。綜合湖泊水生態修復、流域水資源配置規劃及供水安全保障等因素,確定臨水邊界線水位為1 793.92 m;結合杞麓湖洪水調節及水生態修復的最佳生態水位等,確定岸線外緣邊界線水位為1 796.62 m,表明湖泊保護條例規定的運行水位能夠適應岸線劃定管控要求。基于國產高分3號衛星的遙感影像資料,通過空間疊加分析劃定岸線保護區,從責任傳導、治理困難、支撐手段、社會參與等方面分析湖岸線管理存在的問題,制定湖岸線管控基本規則和要求。