科技應用與潛在風險

胡麗云 王安軼

摘 要 20世紀初,伴隨著放射性元素的發現和迅速醫用化,鐳被廣泛應用到人們生活的各個領域并受到公眾的追捧。“一戰”時期美國鐳公司(United States Radium Corporation)將鐳應用至夜光產品的生產上,并雇傭大批女工進行產品涂裝。由于長期暴露在放射性環境中,該公司大批女工出現鐳中毒癥狀甚至因此死亡。事情一經公開便產生了強烈的社會影響,史稱“鐳姑娘事件”(Radium Girls)。該事件是科學家和公眾對放射性認知轉變的重要節點,也激發了人們對新興科學及其潛在應用風險的倫理思考,成為了科學史上一個重要的科技倫理案例。研究認為:在新興科學從實驗室走向市場的過程中,包括科學家在內的各群體應充分考慮科技倫理責任,積極防控和處理新興科學的潛在風險,引導公眾理性看待新興科學的應用。

關鍵詞 鐳元素 “鐳姑娘事件” 科技風險

中圖分類號 N09∶O57

文獻標識碼 A

收稿日期:2022-01-03

作者簡介:胡麗云,1996年生,江西南昌人,中國科學技術大學科技史與科技考古系碩士研究生,研究方向為近現代科技史;王安軼,1983年生,江蘇揚中人,中國科學技術大學科技史與科技考古系副教授,研究方向為近代科技史、中西科技交流史。

基金項目:國家自然科學基金應急管理項目“科研倫理與科研誠信治理研究”(項目編號:71843009);中央高校基本科研業務費專項資金資助項目“合成生物學倫理、政策法規框架研究”(項目編號:YD2110002004)。

一 引言

鐳的發現是20世紀物理學史上的重大成就之一,該發現極大地推動了放射性理論的發展,其發現的過程更是具有豐富的社會意義。20世紀初期,作為新興科學的代表,鐳一經發現就被廣泛應用到醫學領域并迅速走進大眾視野之中,鐳產品逐漸成為公眾日常消費的一種潮流。20世紀20年代后,隨著鐳應用的泛化其危害性逐漸暴露,科學界重新審視了鐳的放射性危害并制定了相關的鐳使用防護方案,公眾也因此改變了對鐳的認知。至此,公眾對鐳應用的追捧隨著科學界的深入研究而逐漸淡去。在這一過程中,“鐳姑娘事件”(Radium Girls)是影響科學家和公眾認知轉變的重要轉折點,公眾對鐳盲目追捧的熱情大減并逐漸回歸理性。這一事件激發了人們對新興科學及其潛在應用風險的倫理思考,是科學史上一個重要的科技倫理案例。

縱觀過去關于“鐳姑娘事件”的研究文獻,國外學者對該事件的研究主要立足法學和工業衛生學等視角,德維利(KA. DeVille)著眼于“鐳姑娘”法律斗爭的過程,從司法程序角度探討了女工維護自身權益遇到的困難及其背后的司法弊端[1]。從事現代衛生與勞工歷史政策研究的學者克拉克(Claudia Clark)在她的博士論文中將鐳所造成的疾病視為是一種新的工業疾病,并出版《鐳姑娘、婦女與工業健康改革:1910—1935年》,從“鐳姑娘事件”始末探討工業疾病防范等問題[2]。另外,美國作家凱特·摩爾(Kate Moore)以紀實文學的方式對“鐳姑娘”群體的悲劇進行了詮釋[3]。迄今為止,國外主要從醫學、法學和工業衛生學領域對該事件進行探討,而國內學界仍無相關譯介出版,更是缺乏關于“鐳姑娘事件”的學術研究。且目前學界還沒有從科技倫理的視角,結合當時科學家的學術研究、媒體的報道等材料對該事件進行歷史分析。本文擬將其作為科技倫理研究的一個重要科學史案例,通過對美國國家檔案和記錄管理局(NARA)保存的美國鐳公司(United States Radium Corporation)檔案材料等史料的分析,探討前沿科學的研究成果從實驗室走向市場化的應用過程中,潛在技術風險如何發生,如何演化,產生何種影響以及其中涉及的責任倫理問題。

二 科學技術的不確定性:鐳的發現與早期應用

1. 鐳的發現與提取

1895年德國物理學家倫琴(W Rntgen)發現了X射線,并于同年12月28號發表了《一種新的射線》一文。X射線的發現震撼了整個學界,繼而引發了一系列重大發現。1896年法國物理學家貝克勒爾(A.H.Becquerel)發現了鈾的放射性;1898年居里夫婦宣布發現了釙元素和鐳元素,并首次在科學出版物上提出“放射性”(Radioactivity)一詞[4]。

1902年瑪麗·居里發表了《論鐳的原子量》一文,初步測定了鐳的原子量是226([5],p.4)。1910年,瑪麗·居里分離出了純金屬鐳,并在《放射性處理》一書中詳細地介紹了放射性物質的特性和新放射性元素鐳的發現。1911年10月底,瑪麗·居里受邀參加了第一屆國際物理學會議——索爾維會議,這次世界頂級物理學家的盛會極大地推動了物理學的發展,該會議為研究相對論,量子力學和放射性理論的學者們提供了一個相互交流的平臺。瑪麗·居里在會上就放射性研究在發現原子結構方面的重要性進行了說明。次月,由于發現了鐳和釙元素,瑪麗·居里獲得了當年的諾貝爾化學獎。鐳的發現為科學界帶來了一系列重大變革:首先,在提煉鐳的過程中居里夫婦發明了一種新的分離放射性同位素的方法;其次,鐳的發現是放射性理論的重大成果,該發現為科學家提供了更新、更復雜的研究課題。

2. 鐳的醫學應用

當鐳被正式提煉出來后科學家開始展望鐳的應用前景,這其中最引人矚目的就是它在醫學中的應用潛力。鐳會放出具有強大穿透力的α、β、γ射線,這三種射線的能量可以破壞細胞的染色體,使細胞生長停止,所以能夠用于對抗快速生長分裂的癌細胞。

當時鐳在醫學上的應用方法主要可分為兩類:鐳鹽以及鐳射氣(Radium Emanation,即氡)。人們將鐳鹽裝入小管貼合皮膚來治療狼瘡與皮膚癌,或制成鐳鹽稀釋液由患者口服或者注射到患處。還有一種名叫“鐳浴”的療法,病人通過向浴水中放入鐳鹽制劑在家中接受治療。鐳射氣則主要被用于治療肺結核一類的肺部疾病,病人通過吸入鐳射氣,經肺部表面吸收將其融入血液循環中。“鐳射氣催化器”可以將鐳射氣貯存在水中,這一類裝置也被廣泛面向大眾銷售([6],頁339—342)。最終,這種放射療法擴散到了社會中:鐳治療不僅被應用于專業的醫學治療中,患者還可以從其他渠道獲得含鐳制劑與藥物等進行自我護理。

3. 鐳應用的泛化:從醫學領域到日常消費品

鐳展示了巨大作用和潛力,科學家們不遺余力地對其特性進行宣傳。1904年2月6日,麻省理工學院舉辦了一場名為“陽光晚餐”(Sunshine Dinner)的活動,學院邀請了大約80位學者并舉辦了一系列關于鐳的介紹和科學發展的學術報告。會后學院為各位與會學者準備了一小杯含鐳的酒,燈熄滅后科學家們舉起發光的玻璃杯,喝下了這種含鐳的酒水,以慶祝科學的發現[7]。由此可見,科學界對這種新興科學研究具有非常積極的態度。

學界對鐳的關注也引起了各類報紙和雜志對其稀有性、發光特性、功效以及應用前景的大量報道。報紙上刊登了一些諸如鐳能夠殺滅細菌、治愈失明、甚至能使黑人皮膚變白、確定未出生孩子的性別的報道。此外還有報導稱治療胃癌的方法是飲用放射性飲料,因為“液體陽光”能夠治愈有病變的部位。1904年4月22日,紐約時報曾報導鐳是病痛的殺手,它可以使患有皮膚癌的人感受不到疼痛,甚至可以在1—3天內使眼部疾病痊愈(圖1)[8]。同年,甚至有報紙把鐳稱為“世界上最奇妙的東西”,文中宣稱鐳能夠放出熱量而不損失任何物質,顛覆了公認的能量守恒定律,它的能量是無窮無盡的[9]。

科學界的積極態度和媒體的大肆宣傳使得大眾對鐳的應用前景充滿期待。敏感的企業家迅速捕獲了這一信號,鐳產品被他們打造成一種既時尚又健康的新科技產品,號稱含鐳的產品在歐洲和美國的市場上紛紛涌現。1905年后,人們有可能在早上醒來后用含鐳的牙膏刷牙,噴一點點鐳護發素,或者將含鐳的巧克力棒當作下午茶……每一種產品都將鐳與消費者的身體緊密聯系在一起([10],p.308)。

三 科技風險的出現:“鐳姑娘”群體的誕生

1. 雇傭“鐳姑娘”

在巨大商業利益的驅動下,20世紀10年代開始美國迅速地將鐳的實驗室研究轉向商業化生產。1913年,有著化學和醫學學科背景的馮·索喬基博士(SA von Sochocky)美國鐳公司由馮·索喬基博士(Sabin Arnold von Sochocky,1883—1928)創立。馮·索喬基擁有醫學、物理學、化學背景,曾在維也納、布拉格和德累斯頓等地的技術研究所學習工作,并在巴黎旅行時結識了居里夫婦,隨后他便對鐳的醫學應用產生了極大的興趣。1906年馮·索喬基來到美國成為了一名醫生。1928年,馮·索喬基因放射性元素傷害去世。發明了鐳夜光涂料——“Undark”。“Undark”涂料是鐳和硫化鋅的混合物,鐳的放射性質會使硫化物產生熒光,將涂料涂在手表數字上可以使其在夜晚發光。該涂料一經面世就產生了巨大的市場需求,如英格索爾手表公司(Ingersoll Watch Company)等著名鐘表公司都與馮·索喬基簽訂了訂購合同。隨后馮·索喬基建立了美國鐳公司。1915年后,美國鐳公司開始為政府提供夜光儀表盤、炮狙瞄準器以及夜光野外手表等供潛艇、飛行人員和地面部隊使用。軍方訂單成為了公司的主要經濟來源。“一戰”時期軍方訂單數量陡增,美國鐳公司在奧蘭治增設了新的提取和加工工廠,并雇傭大量女工為夜光表盤上漆。

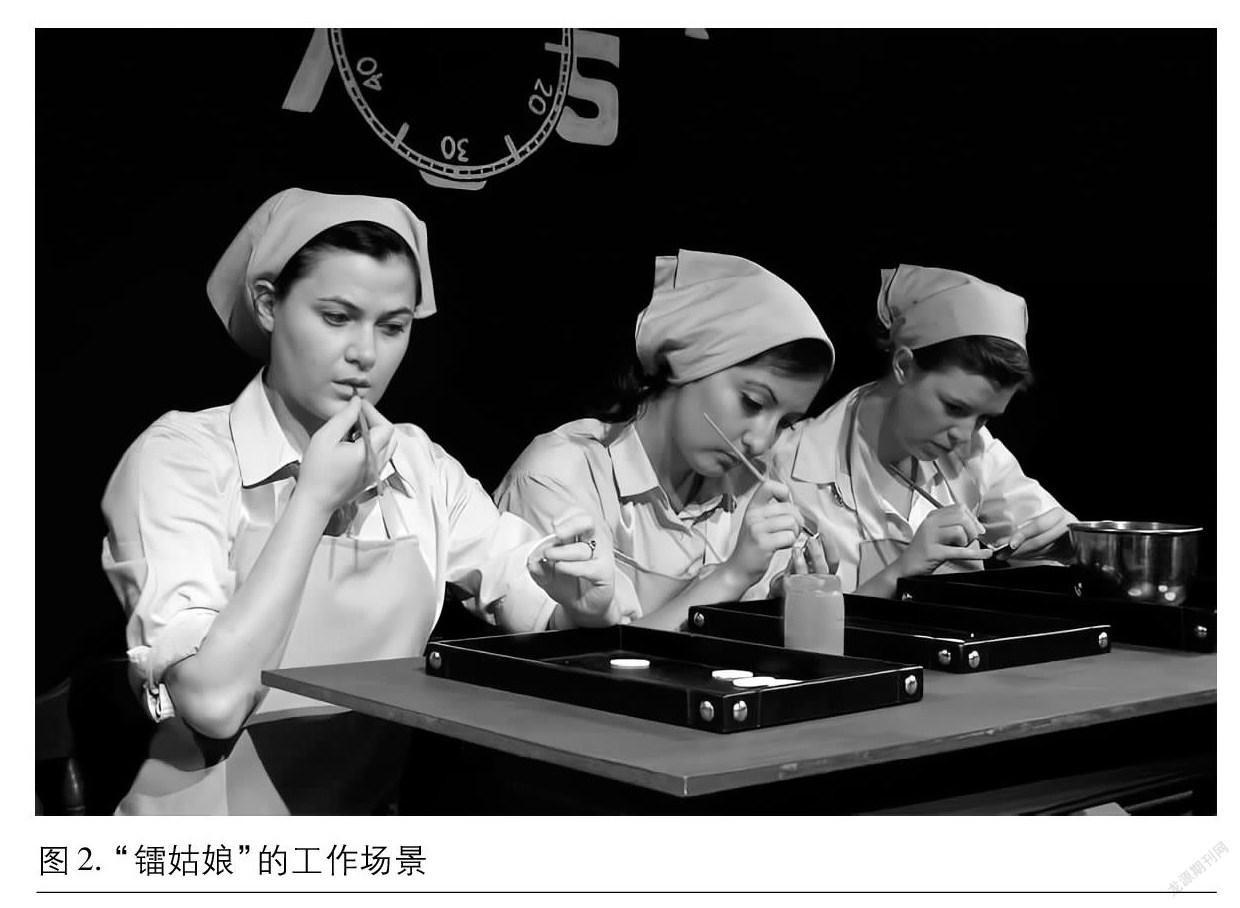

據公司檔案記載,在美國鐳公司的涂裝工作室里,每個女工身邊都有一個裝著24個表盤的托盤,并配有用來給表盤數字上色的“Undark”涂料。涂料放在直徑約為一支普通鉛筆粗細的小瓶中,女工們將粉末從小瓶中倒入一個頂針大小的陶瓷坩堝中,加入一定量的水和阿拉伯樹膠作為粘合劑,再用小玻璃棒攪拌,直到形成一種類似油漆的物質。為了使筆尖更順滑,她們會在涂完一個表盤后習慣性地用舌頭舔一下筆尖,隨后再用剩余的涂料去涂下一個表盤(圖2)[11]。根據美國阿貢實驗室(Argonne National Laboratory)的數據,1915—1924年期間美國有1069名女性、145名男性從事過鐳發光表盤涂裝工作[12] 。美國鐳公司在1915—1928這近10年共雇傭了近800人,雇傭數量在1917年達到頂峰,僅一年就有約300人加入該公司[13]。

2. 鐳中毒現象

在長達十年的生產過程中,公司并沒有對這些“鐳姑娘”采取防護措施,而“鐳姑娘”自身由于認識上的局限也一直未能意識到鐳的危害。據1916—1925年間在美國鐳公司工作過的女工回憶道,一開始她們還能用水去沖洗刷子,但后來水被拿走了,因為這樣導致涂料的浪費。對于女工們自己來說,鐳也是新奇好玩的東西:她們會把“Undark”涂料抹在頭發上、用來做指甲油,甚至會把鐳涂料帶回家用來畫畫。在沒有防范的情況下,輻射造成的身體問題逐漸出現了。

最早注意到自己生病的“鐳姑娘”叫做艾米莉亞·瑪吉(Amelia Maggia)。1921年,瑪吉的下牙齦和下巴出現了劇烈疼痛。同年10月,她向口腔疾病方面的專家約瑟夫·克內夫(Joseph Knef)求助,由于此前沒有相似病例,克內夫醫生并沒有診斷出疾病的原因。克內夫醫生認為她患有一種與磷中毒相似的疾病,不過奇怪的是檢測之后發現瑪吉的身體里并沒有磷。克內夫只能通過拔牙來阻止感染,但拔牙后留下來的傷口很難愈合甚至形成了更大面積的潰瘍。疼痛也在瑪吉全身范圍內蔓延開來,她的下顎骨、臀部和腳都出現了疼痛的狀況。1922年9月12日,也就是病發不到一年,24歲的瑪吉去世了,死亡證明上寫著“潰瘍性口腔炎、梅毒”([3],pp.39-40)。隨后,工廠里其他女工如凱瑟琳·肖布(Katherine Schaub)、艾琳·魯道夫(Irene Rudolph)、格雷斯·弗萊爾(Grace Fryer)等人都相繼發病。

鐳夜光涂料的廣泛使用使得其積累性的影響和潛在的風險出現了:在美國鐳公司工作的女工們患上了輻射病。這種影響還在不斷擴散,盡管“鐳姑娘”們一直忍受著這種身體上的痛苦,卻對原因一無所知。

四 科技風險的暴露:“鐳姑娘事件”的判定

1. 政府部門主導的初步調查

1922年12月26日,參與女工診治的一位醫生認為疾病與她們的職業相關,因此他把檢測報告交給了工業衛生司(Industrial Hygiene Division),要求他們對此進行調查。這個案子引起了衛生司主任卡斯特(Charles Craster)的重視。他認為“如果這是一種職業病的話,那么更多的工人患上這種疾病只是時間問題”[14],因此立即委派檢查員前往美國鐳公司調查。檢查員認為這種情況可能和女工們的工作行為有關——舔舐蘸有涂料的刷子可能導致中毒。于是卡斯特寫信給新澤西州勞工部(New Jersey Department of Labor)副部長,讓他派人去工廠做進一步的調查。卡斯特還將美國鐳公司使用的“Undark”涂料樣品一并寄過去,請他們對樣品進行化學分析,看看里面是否含有白磷。

勞工部派遣了檢查員厄斯金(Lillian Erskine)前往美國鐳公司進行調查。厄斯金仔細調查了該工廠的生產流程,其中鐳的生產和表盤上色方法引起了他的注意。1923年1月25日,厄斯金將檢查結果上交勞工部,報告中提到了鐳的生產和涂裝方式的問題,但他認為目前還沒有關于鐳會導致骨骼壞死的先例,魯道夫和其他女工的病可能只是一個巧合,都是由于不當的牙科手術造成的[15]。與此同時勞工部安排了化學家薩瑪托爾斯基(Martin Szamatolski)對涂料是否含磷進行檢測。在簡單判定后,薩瑪托爾斯基認為涂料并不含磷,這一結論也部分因為美國鐳公司從未提到過白磷是涂料的一種原料。然而薩瑪托爾斯基在沒有對女工進行鐳檢測的情況下,提出了見解:他認定女工下巴的嚴重病癥是由鐳造成的,建議公司通過印刷傳單來提醒每個操作員工注意避免將涂料弄在皮膚上,尤其是放入口腔內,并一定要讓員工們注意清潔衛生[16]。

然而,薩馬托爾斯基的調查論斷并沒有成為主流結論而遏制事件的進一步惡化。一方面,由于勞工部不具備鐳相關的專業學科知識,調查員們僅根據常識進行判斷,未能得出科學結論;另一方面,專業學者由于缺少進一步的調查依據,其聲音并沒能得到勞工部的認可。最終,出于商業發展和法律方面的考慮(事實上當時的法律在新興科學應用領域缺少相應規范),勞工部并沒能夠采取任何有效處理措施,而美國鐳公司可以繼續進行商業生產 [17]。

2. 科學家的介入與進一步調查

1924年,工廠中至少有8位女工的病情嚴重惡化,很多女工因為聽說了涂料有毒的傳聞而拒絕到美國鐳公司工作,一些在鐳公司工作的女工也由于害怕得病而陸續辭職。為了解除勞工急缺危機,鐳公司聘請了哈佛大學公共健康學院醫學博士、公認的職業病專家德林克教授(Cecil K. Drinker)進行調查試圖以正視聽。但是,經過對美國鐳公司工廠的參觀和對女工的了解后,德林克認為就從科學研究文獻中掌握的內容和美國鐳公司的工廠情況來看,鐳很可能是造成此次事件的原因。德林克提出除了涂料產生射線造成直接傷害這一可能以外,由于女工長時間暴露在鐳輻射的環境中,鐳也可能會被人體緩慢吸收并沉積在骨頭里[18]。但是美國鐳公司總裁拒絕承認德林克的調查結果,公司堅持認為工作中這種小劑量的鐳不會對人體造成傷害,并希望德林克能夠進一步通過動物實驗來推翻這一結論。三個月后,德林克就動物實驗的結果給美國鐳公司回信,稱在貓身上用“Undark”材料的實驗結果表明“Undark”中的鐳會沉積在骨頭當中,建議鐳公司務必采用相關預防措施防止事態的惡化保障員工工作安全。

此時,由于投訴不斷,新澤西州勞工部多次要求美國鐳公司提供相關報告。在政府的壓力下,美國鐳公司一方面以德林克的名義向勞工部提供了一份虛假的報告,稱材料無害;另一方面則迫使哈佛大學研究小組推遲發表研究結果。后來的信件和證據表明美國鐳公司在1924年首次試圖通過恐嚇手段壓制德林克等科學家公布這些證據。這可能是因為直到1922年哈佛大學公共健康學院德林克教授所在的系仍然是由商業資助的,即使在1924年商業公司也一直為他們的研究項目提供贊助,“冒犯”像美國鐳公司這樣的大公司是非常不明智的。

第二個調查“鐳姑娘事件”的是專門研究工業疾病的霍夫曼博士(Frederick Hoffman)。霍夫曼博士向那些曾為女工看病的醫生和牙醫發放了調查問卷,并對那些受影響的女工進行了訪問。另外,他還參觀了一些其他的鐳涂漆工作室。經過走訪調查,霍夫曼在醫學頂級期刊《美國醫學會雜志》上發表了一篇關于“鐳壞死”“Radium necrosis”也稱作“Radium jaw”。鐳壞死或說鐳下頜,這是一個歷史上專門用來形容女工所患疾病的詞語。由于攝入了大量的鐳,女工們的下頜骨和上頜骨呈現一種壞死的癥狀。的文章。文章結論認為:“由于不斷向身體中攝入微量放射性物質,這些女工被慢慢地毒死了。”[19]霍夫曼意識到,問題在于女工們日復一日地往身體里攝入鐳涂料時產生的累積效應。“Undark”涂料中的鐳含量可能很小,但當女工們連續三四年每天吞下它的時候,已經有足夠多的鐳會對身體造成傷害。而且哈佛小組的科學家們已經了解到鐳在身體內造成的傷害更為嚴重。最后霍夫曼說:“鐳累積的影響是災難性的,它們破壞了紅細胞,導致身體出現貧血和其他疾病,包括壞死問題,而且這種疾病影響最壞的一面是它在身體中潛伏好幾年才會表現出對身體的破壞性。”[19]這是第一篇發表在學術期刊中披露女工疾病與職業關系的研究報告。但由于霍夫曼采用的是走訪研究調查,也沒有相關的實證依據,所以他的研究報告沒有引起學界的廣泛關注。

最終在“鐳姑娘事件”中發揮重要作用的是埃塞克斯郡(Essex County)的法醫馬特蘭德(H.S. Martland)。他曾就讀于紐約醫生學院(College of Physicians and Surgeons in New York),隨后在紐瓦克市醫院建立了自己的研究實驗室,是一位非常優秀的病理學家。1925年6月7日,美國鐳公司的首席化學家萊曼(E. D. Leman)突然因貧血去世了,馬特蘭德對萊曼進行了尸檢。經分析,馬特蘭德懷疑萊曼的死亡是鐳中毒造成的。但是這僅僅是推測,如果要完全確定萊曼的死因就必須對其進行進一步專業檢測。馬特蘭德用靜電計對骨灰進行了測試,這也是醫學史上第一次對人體的放射性進行測量。結果顯示其骨灰充滿了放射性,由此可以確定萊曼死于鐳中毒。但是作為配合馬特蘭德檢測的條件,美國鐳公司要求馬特蘭德對檢測結果保密。

此時,更多的鐳公司女工出現了愈發嚴重的身體情況,作為鐳公司的創始人、醫學專家,早已離職的馮·索喬基主動請求與馬特蘭德合作一起去幫助那些生病的“鐳姑娘”們。他們設計了兩種方法對女工體內的放射性進行檢測:一是γ射線測試法,即讓病人坐在驗電器前,用機器讀取來自骨骼的γ射線;二是呼氣法,他們認為當鐳衰變為氡氣時,如果鐳存在于女孩的下頜骨中氡氣可能會伴隨呼氣呼出。病人將呼出的氣體吹入瓶子后再用驗電器檢測氣體,這樣就可以測量出氣體中氡的含量。通過測試他們發現幾位女工和馮·索喬基的體內都充滿著放射性。此外,馬特蘭德還為一名去世的女工做了尸檢:她的嘴里面充滿了凝固的、陳舊的、黑色的血液;跛行的左腿比右腿短了4厘米,從她的骨髓中更是找到了放射性傷害的明顯證據——骨髓“整個呈暗紅色”與健康人體內的骨髓呈現黃色有顯著差異[20] 。

1925年12月5日,基于檢測結果,馬特蘭德法醫、克內夫醫生在《美國醫學會雜志》上發表了一篇題為“在使用和處理放射性物質時存在一些尚未被認識到的危險”的論文 [21]。馬特蘭德提到他調查了受雇于美國鐳公司工廠的12位女工和5具女工的尸體,這些女工都有貧血的狀況。他們的結論是,這是“一種迄今未被承認的職業中毒形式”,也特別指出注射或攝入鐳的這種治療方式是十分危險的,已知的放射性療法不會產生任何療效。文章指出經過長期接觸,鐳會沉積在體內的網狀內皮組織中,其放出射線中的α粒子會轟擊破壞體內有機物的結構,影響正常的造血功能并進一步破壞免疫系統。之前的放射療法治療貧血看似有效則是因為在鐳中毒的早期階段身體受到刺激反而會增加造血量,但從長期效果看過度刺激會使得造血組織疲勞,從而誘發更為嚴重的貧血癥狀。這篇文章首次解答了“鐳姑娘”的疾病謎團,也是科學家第一次通過靜電計證明放射性在人體中的存在,血液數據直接清楚地證實了放射性對人體的危害影響。

然而在1925年,科學家們的結論在相關的鐳產業公司和醫學界看起來是非常激進的,并沒有立即得到很多人的認可。但得出具有科學性和嚴謹性的結論仍然是“鐳姑娘事件”過程中的重要一步,這些科學家的工作為該事件的解決帶來了曙光。

3. 大眾媒體的報道與法律訴訟的勝利

馬特蘭德先是將“鐳姑娘”死亡的案例和初步的論斷披露給了媒體,《紐約時報》等報紙以“開始廣泛調查鐳致死事件”“美國勞工部開始尋找‘鐳壞死’的原因”等標題對美國鐳公司工廠女工的離奇死亡進行了連續的報道[22]。鐳元素的發現者、法國科學家瑪麗·居里看到報紙上的事情后,她告訴法國的報紙媒體說她從未聽說過這樣的事情,“即使在戰爭時期,許多工廠都在從事與鐳有關的生產,法國的工人使用的是帶棉絮的小棍子,而不是刷子。盡管這五名新澤西婦女可以生吃肝臟以用于抵消輻射病引起的類似貧血的影響,但她們不太可能依靠這個治愈鐳中毒。我非常樂意提供我所能提供的任何幫助,然而,一旦這種物質進入人體,想要清除它是非常困難的”[23]。瑪麗·居里聽到人們對“鐳姑娘”可能會死亡的反應后,于1928年6月4日說:“我不是醫生,所以我不敢對新澤西州的那些女孩是否會死發表意見。但從報紙對他們工作方式的描述來看,我認為她們必須改變使用鐳的方法。”[24]

1927年5月18日女工弗萊爾正式起訴美國鐳公司,很快紐瓦克晚報就用頭版頭條為她進行了報道。這個報道讓其他“鐳姑娘”也站了出來,1927年夏天包括弗萊爾在內的五位女工同時因為她們的疾病要求美國鐳公司給予應有的賠償。媒體開始不斷地報道這五位姑娘的集體訴訟事件。

在訴訟僵持不下的情況下,當時世界上最出名的報紙《紐約世界》(New York World)的編輯李普曼(Walter Lippmann)寫道:“這簡直是對正義的嘲弄,對這種拖延找不到任何借口。這些女人都快死了。這五個殘疾的女孩為了減輕活在世上最后日子中的痛苦而去為了可悲的一點金錢而斗爭,這種案件難道不是最需要被迅速解決的嗎?” [25]這篇有影響力的社論立即得到了全美民眾的支持。在律師的建議下這五位“鐳姑娘”接受了采訪,很快獲得了公眾的同情。有人寫信給報紙:“請求開庭,取消延期,給這五個女人一個戰斗的機會!”“鐳姑娘”們收到了很多來自不同地方的信,“到處都有人在問為什么這五個女人得不到公正,她們……只剩下一年的生命”([26],p.83)。公眾的關注使得“鐳姑娘事件”成為了當時社會上的焦點之一。

德林克的報告和馬特蘭德的調查報告公布后,學界對鐳中毒的了解逐漸加深。在學界認識的深入與大眾媒體的不斷報導下,鐳是“鐳姑娘”們死亡的主要原因這一事實終于得到了廣泛的社會認可。然而1928年弗萊爾等人發起的群體訴訟卻仍然以庭外和解的方式結束,美國鐳公司進行了經濟賠償卻規避了法律責任。這一結果與1926年對鐳公司發起的最早的三起訴訟的結果并沒有太大的差別。盡管如此,鐳公司還是關停了在奧蘭治的工廠,大眾對鐳的危害性也產生了較為清晰的認知。“鐳姑娘事件”廣泛的社會影響使得該事件成為放射性元素從“世界上最奇妙的東西”向需要嚴格管控的危險品轉變的分水嶺。

五 “鐳姑娘事件”的影響

雖然“鐳姑娘事件”以和解和賠償的形式暫時告終,但該事件產生了深遠的影響。

1. 促進了科學界對鐳放射性危害的深入研究

在“鐳姑娘事件”之前,盡管居里夫婦等放射化學家們對鐳的短期危害有一定的意識,但是學界對鐳的長期危害及劑量并不是十分了解。“鐳姑娘事件”發生后,美國麻省理工學院、美國原子能委員會(Atomic Energy Commission)、美國阿貢實驗室對鐳表盤涂裝工人進行了長達數十年的跟蹤檢測。1940年麻省理工學院的埃文斯博士(Robley D. Evans)得出結論:人體中殘余鐳的耐受水平不應超過0.1μCi,這是進行研究時所允許的最大人體負擔。這個新標準成為了原子能委員會使用的標準[27]。放射化學界對RAD計數和mSv環境計數單位做出了區分,蓋格計數器等測定儀器也得到了進一步改進。

2. 加快了學界對鐳保護方案的確立

1925年第一屆國際放射學大會在倫敦舉行,大會強調了建立放射保護委員會的必要性。1928年第二次國際放射學會議于斯德哥爾摩舉行,會上國際X射線和鐳保護專業委員會(International X-ray and Radium Protection Committee)正式成立,并明確了該專業委員會的職責——研究、制定輻射防護標準。會議首次通過了X射線和鐳保護方案,方案中規定了最大容許劑量當量和限制當量,并特別提到:為了保護身體免受穿透性γ射線的傷害,在處理鐳時應使用不少于一英寸厚度的鉛屏,而且只應在實際工作中接近鐳,而且時間應盡可能短。防護標準的制定為各個領域放射性相關工作的安全提供了技術保障。

3. 轉變了公眾對鐳應用的認識

20世紀上半葉,公眾對鐳放射性應用的態度一路走低。鐳剛出現在大眾視野時,不管是科學家還是普通大眾,他們對鐳的應用都持有積極的態度;“鐳姑娘事件”后,社會對鐳的認識則從健康保健物品轉變為極端危險物質。盡管含鐳產品并沒有立即在所有地區完全消失,20世紀30年代后含鐳產品的數量確實在持續下降。“鐳姑娘事件”作為一例影響重大的群體性放射性傷害事件,讓公眾深刻地認識到鐳的放射性所帶來的潛在安全風險。在此之后,鐳的應用也由市場商品的泛化重新回歸醫療領域,公眾對此持保留理性的態度。

六 新興科學的發現與其潛在風險防控的討論

1. 新興科技潛在風險的誘發機制

根據整個“鐳姑娘事件”的經過,可以看出在新興科學的發現、應用、傳播、泛化的過程中,涉及各個行業、企業和政府的責任倫理。在此事件中體現了新興科學從實驗室到市場化的過程中,暴露出如下問題:

(1)商業利益與科技風險的沖突問題。1925年,美國鐳公司為了免于受到處罰,不斷掩蓋、偽造事實為自己進行辯護。企業家出于商業利益的考慮,對鐳的潛在危害性沒有清晰的認知,并急于把產品推向市場。這導致了科技的風險未能在實驗室環節做到規避而過早的走向市場化,科技的風險過早的轉嫁給社會,造成了群體性傷害事件的發生和對社會不可逆的影響。

(2)媒體對新興科學的傳播責任問題。大眾媒體作為科學與公眾、政府之間的橋梁,具有非常重要的作用,但是媒體所體現出來的作用是具有兩面性的。大眾媒體對鐳的報道成為了公眾追捧鐳的原因之一。早期很多非科學大眾媒體對鐳的報道很少涉及其本質,缺乏一定的科學素養,基本只顧吸引大眾的眼球。到1903年放射性這個話題牢牢地吸引了公眾的注意,那一年出版的文章比前三年的總和還要多。報紙也呈現出了這樣一種趨勢,例如《紐約每日論壇報》(New York Daily Tribune)在1903年發表了13篇關于鐳的社論和23篇報道,而在此之前幾乎什么都沒有報道。

(3)政府對潛在科技風險的防控意識問題。“鐳姑娘事件”早期,除了科學界對鐳的長期危害不甚了解之外,在女工相繼出現問題后政府部門調查時沒有及時處理,直至女工們開始正式起訴美國鐳公司后這些事情才得到了媒體的披露。

2. 科學家在新興科學發現和應用中的責任

科學家是最先掌握科學前沿知識的人,在新興科學的發現和應用中發揮著非常重要的作用。為此,科學家的責任主要體現在以下三個方面:

(1)為政府提供咨詢工作。當今我國政府在科技風險治理方面仍處于起步階段,存在機制不健全、制度不完善等問題。在完善科技倫理體系的時候需要建立多方協同合作機制,科學家需要為政府提供與科技相關的政策咨詢。

(2)將科學知識普及給大眾。自媒體時代新興科學走向大眾的渠道更豐富,信息也更魚龍混雜。科學家們需要為公眾提供正確和清晰的科學引導,使公眾在面對市場上打著新興科學旗號的各類商品時具有理性的認識能力和科學的辨識能力。

(3)對企業的技術發展進行監督。科學家與企業間應構成互助有機的整體。其中科學家在企業開展科技活動時有必要對其進行科技倫理風險評估或審查;在發生科技倫理問題時則有必要組織開展調查,對科技創新可能帶來的規則沖突、社會風險、倫理挑戰加強研判、提出對策中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《關于加強科技倫理治理的意見》,見http://www.gov.cn/zhengce/2022-03/20/content_5680105.htm。。

3. 公眾在新興科學發現與應用中的責任

如何引導公眾在新興科學發現與技術化過程中承擔相關的責任,其實在20世紀早期的案例中就有所啟示。一方面,公眾的價值偏好和消費傾向對科技活動有相當大的影響力,社會公眾的不當行為會造成或加劇某些社會問題。另一方面,科技的發展離不開公眾的支持。近年來科學技術在為人們帶來巨大利益的同時,也在健康、環境和倫理道德等方面帶來了許多問題,致使部分公眾對科學的未來產生懷疑和恐懼心理。公眾對于新興科技尚缺乏足夠的認識和專業判斷力,其認知程度容易受到特別是來自媒體的報道的引導。因此,增強公眾的科學素養,增強各方科學倫理意識、提高新興科學應用的風險意識是我們當今科技發展中的重要議題。

“鐳姑娘事件”發生在20世紀初新興科學技術方興未艾之時,1922年第一例女工因輻射而離世,至今恰好100周年。由于其后續的深遠影響,該事件至今仍處于人們的關注當中。科技發展日新月異,卻又飽含不確定性和復雜性,在科技實際應用中保持警惕、注意倫理的規范與約束是我們在未來的科技發展中必須慎重對待的問題。通過對這個案例的回顧,能夠為我們對現代科技發展提供警示與反思。

參考文獻

[1] DeVille K A, Steiner M E.. The New Jersey Radium Dial Workers and the Dynamics of Occupational Disease Litigation in the Early Twentieth Century[J]. Mo. L. Rev., 1997, 62: 281.

[2] Clark C.. Radium Girls, Women and Industrial Health Reform: 1910—1935[M]. Univ of North Carolina Press, 1997.

[3] Moore K.. The Radium Girls: The Dark Story of America’s Shining Women[M]. Sourcebooks, Inc., 2018.

[4] P. Curie, M. Curie, G.. Bémon, Sur une nouvelle substance fortement radio-active contenue dans la pechblende (On a new, strongly radioactive substance contained in pitchblende), C. R. hebd. Séanc[J]. Acad. Sci. Paris, 1898, 127: 1215—1217.

[5] Curie M.. Sur le poids atomique du radium[J]. CR Acad Sci Paris, 1902, 135: 161—163.

[6] 李玉, 徐慧軍編著. 現代腫瘤放射物理學[M]. 北京: 原子能出版社, 2015.

[7] A Radium Banquet[N]. Scientific American, 1904-02-20: Hammer B59, F2.

[8] Radium As A Pain Killer[N]. The New York Times, 1904-04-22.

[9] Most Wonderful Thing in the World[N]. unnamed newspaper, 1904-02-09: Hammer box 59,folder 2.

[10] De la PeAn^Ga C T.. Powering the Modern Body: Theories of energy transfer in American medicine, science, and popular culture, 1875–1945[M]. The University of Texas at Austin, 2001.

[11] La Porte v. United States Radium Corporation[R]. 1935-12-17, US District Court for the District of New Jersey -13 F. Supp. 263 (D.N.J. 1935).

[12] Fry S A.. Studies of US radium dial workers: an epidemiological classic[J]. Radiation research, 1998, 150(5s): S21—S29.

[13] June 4 Memo to The Commissioner, Through Official Channels, from Independent Medical Inspector Leo Tobias, re: United States Radium Corporation, Further Report[R]. Box 117∶7, Argonne National Laboratory Archives, U.S. Radium Collection.

[14] Charles Craster to Roach[R]. 1923-01-03, Raymond H. Berry Papers, Library of Congress,Washington, DC(RBP)., reel 3.

[15] Lillian Erskine to Roach[R]. 1923-01-25, RBP, reel 3.

[16] Dr. M. Szamatolski to Roach[R]. 1923-01-30, RBP, reel 3.

[17] Clark C.. Radium poisoning revealed: A case study in the history of industrial health reform[J]. Humboldt Journal of Social Relations, 1991: 111—143.

[18] Letters Received to H.B. Viedt[R]. 1924-04-29, Records Related to Radium Dial Painters, 1917 – 1949.

[19] HOFFMAN F L. Radium (mesothorium) necrosis[J]. Journal of the American Medical Association, 1925, 85(13): 961—965.

[20] Health Effects of Exposure to Internally Deposited Radioactivity Projects Case Files[A]. Center for Human Radiobiology, Argonne National Laboratory. General Records of the Department of Energy, Record Group 434. National Archives at Chicago.

[21] Martland H S, Conlon P, Knef J P. Some unrecognized dangers in the use and handling of radioactive substances: with especial reference to the storage of insoluble products of radium and mesothorium in the reticulo-endothelial system[J]. Journal of the American Medical Association, 1925, 85(23): 1769—1776.

[22] Radium Killed Woman, Relatives Declare; She Is Seventh Watch Dial Painter to Die[N]. The New York Times, 1925-06-19.

[23] Radium Poison Hopeless[N]. New York Journal, 1926-05-27.

[24] Mme. Curie Urges Safety from Radium[N]. United Press, 1928-06-04.

[25] Five women doomed to die[N]. New York World, 1928-05-10.

[26] R Mullner. Deadly Glow: The Radium Dial Worker Tragedy[M]. American Public Health Association, 1999.

[27] CURTISS L D, Evans R D, Failla G, et al. Safe handling of radioactive luminous compound[J]. US. National Bureau of Standards Handbook H, 1941, 27.

Potential Risks on Applying of Sci-Tech

The problems and warnings of “Radium Girls” in the early 20th Century

HU Liyun, WANG Anyi

Abstract: Along with the discovery and rapid medical use of radioactive elements, radium was widely used in all areas of people’s daily life and was sought after by the public at the beginning of the 20th century. During the First World War, United States Radium Corporation has applied it to the production of luminous products, and hired a large number of female workers for product coating. Due to long-term exposure to the radioactive environment, many female workers suffered from radium poisoning and even died as a result. Once the event was publicized, it has caused a strong social impact, known as “Radium Girls” in history. This incident worked as a vital node in the cognitive transformation of scientists and the public towards radioactivity, which stimulated people’s ethical thinking about emerging science and its potential application risks, and served as an important ethical case of science and technology in the history of science. The research shows that all groups including scientists should fully take the ethical responsibility of science and technology into consideration during the emerging science transfers from laboratory to market, prevent, control and deal with the potential risks of emerging science actively, and guide the public to view the application of emerging science in a rational way.

Keywords: radium, Radium Girls, risk of sci-tech