浮式風電平臺碼頭系泊力分析

方自彪,孫志國

(1.惠生(南通)重工有限公司,江蘇 南通 226009;2.大連中交理工交通技術研究院有限公司,遼寧 大連 116023)

0 引言

在我國向“雙碳”目標邁進的路上,風電等新型清潔能源將扮演重要角色。隨著海洋資源的開發從近海走向深遠海,離岸距離與水深不斷增加,浮式海上風電是深遠海風電未來發展的必然選擇。三峽廣東浮式海上風電項目是中國首個浮式風電示范性項目,位于廣東陽江市附近海域,單機容量5 500 kW,應用半潛式基礎平臺。該平臺在某舟山基地總裝下水。舟山海域常年風力較大,為確保其在碼頭系泊舾裝試驗期間的安全,須對其碼頭系泊力進行詳細計算分析,以得到合理安全的系泊布置方式。

系泊力和舾裝數規范計算法主要針對常規船舶。浮式風電平臺主體是三立柱半潛式結構,平臺系泊階段空載吃水小且重心高,上層建筑面積巨大,各個方向上都會受到很大的風載荷,與普通船舶在外形、結構、重心等方面均有很明顯區別。其系泊特點有些類似半潛式和自升式石油鉆井平臺,規范計算法對此類平臺系泊力計算已不適用,需要對其設計特定的系泊方案。

本文結合浮式風電平臺結構特點和碼頭系泊設施,制定初步碼頭系泊方案,然后采用STAAD Pro軟件建模,進行風、浪、流載荷等共同作用下的系泊力分析,逐步優化碼頭系泊方案。

1 計算對象及靠泊條件

1.1 平臺參數

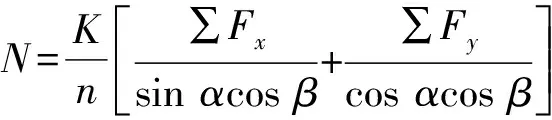

浮式風電平臺平面形狀大致呈三角形,見圖1。其主要尺度為:總長78.95 m,型寬91.16 m,型深32.0 m,設計吃水(錨泊狀態)13.5 m,拖航吃水(不帶風機)3.5 m,下層浮體高度4.0 m,靠泊吃水(空載)3.0 m,靠泊吃水(傾斜試驗)6.375 m,排水量10 098 t。

圖1 浮式風電平臺實物圖

為增加緩沖接觸面積和系泊纜繩長度,減少纜繩張力,平臺與碼頭之間通過駁船靠泊。駁船尺度如下:總長55.0 m,總寬34.0 m,型深4.0 m,停泊吃水可調。

1.2 靠泊條件

靠泊時間:2021年6月初至6月底。

風:根據碼頭環境條件的統計數據,平臺靠泊期間為非臺風季節,可能遭遇的最大風速為9級陣風,因而取6~9級為設計風速。

浪:浪高<1.0 m。

流:滿堂式順岸碼頭可不考慮海流影響。

水位:(根據1985國家高程基準面)最高潮位3.08 m,平均高潮位1.14 m,平均潮位0.17 m,平均低潮位-0.80 m,最低潮位-2.05 m。

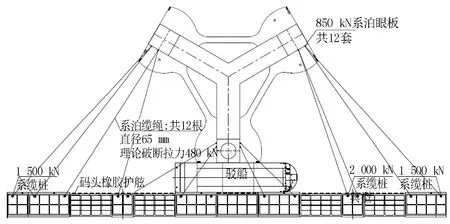

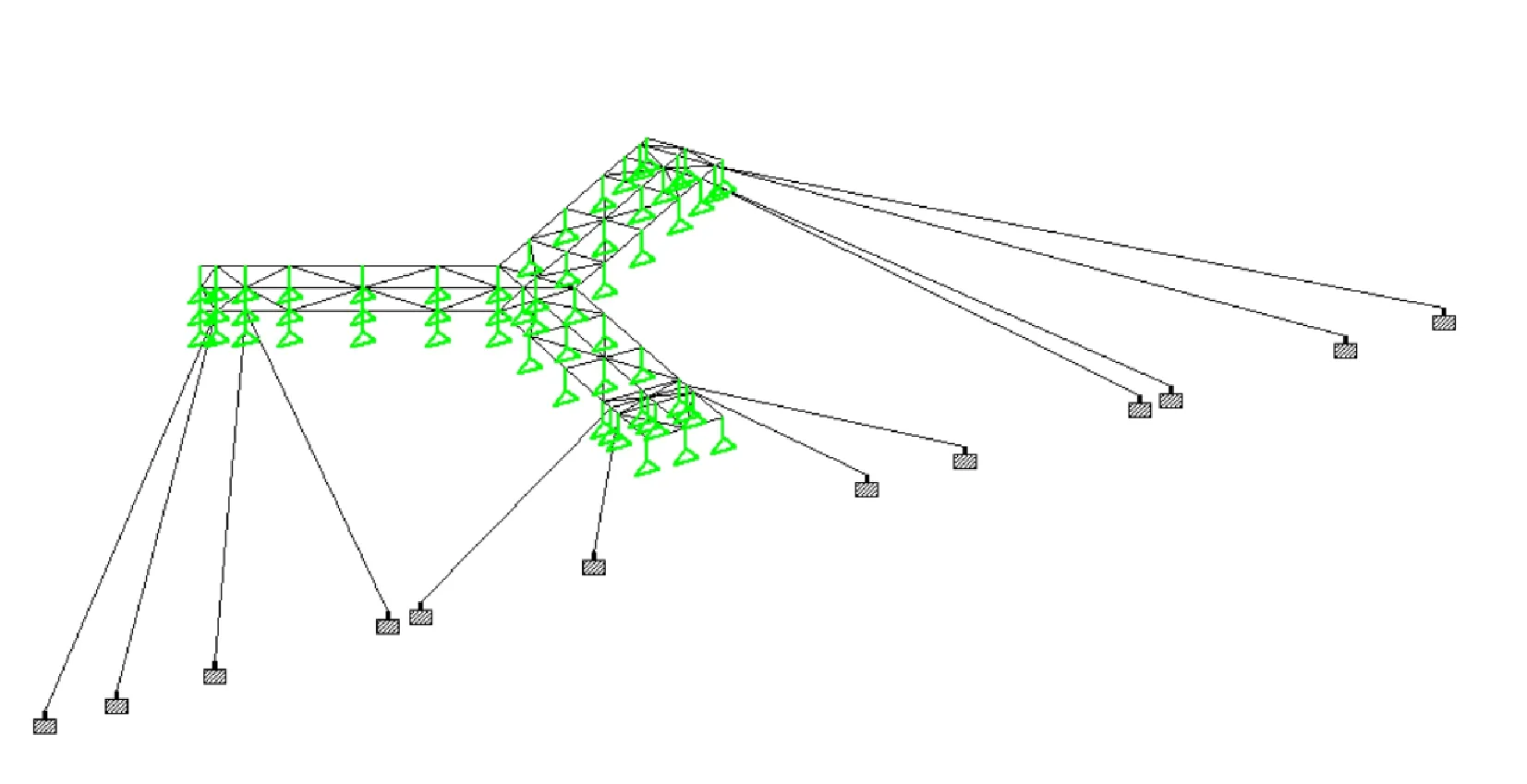

1.3 平臺初始系泊方案

該平臺擬靠泊于某舟山基地海域碼頭。碼頭為沉箱重力式連續實體結構的順岸碼頭,總長225 m,系纜樁額定載荷為3個1 500 kN,9個2 000 kN;護舷型號為DF-SA500L3000和DF-SA500L1500兩種,壓縮55%時吸收能分別為231 kJ和116 kJ。風電平臺上的現有系泊設施布置于下浮箱4 m甲板上和32 m高度主甲板處,供拖航和遠海錨泊設計工況下系泊使用。由于其高度無法與碼頭進行正常系纜,因此考慮在下浮箱甲板上方3個垂向立柱上設置臨時系泊眼板進行系纜(眼板布置盡量考慮安裝在強構件位置)。

風電平臺系靠于碼頭中間實體部分。考慮平臺整體構造為“三頭”形式,靠泊方案需能有效約束浮體“三頭”,因此選帶風機筒結構一端下浮箱端平面(寬度約32 m)作為類似船舶平行中體與碼頭靠泊。平臺與碼頭墊駁船以增加接觸面積和纜繩長度。駁船與平臺之間利用橡膠輪胎緩沖,并分別在下浮箱甲板上方2 m和4 m位置的3個垂向立柱上增設12套系泊眼板,額定載荷為850 kN,系泊纜繩直徑為65 mm,理論破斷力為480 kN(現有纜繩);遠端2個立柱各設系纜繩4根,靠碼頭側風機端立柱系纜繩4根,總計12根纜繩。初始系泊方案見圖2。

圖2 初始系泊方案示意圖

2 平臺系泊載荷計算

2.1 風載荷

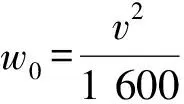

(1)基本風壓

平臺為非臺風季節短期靠泊。考慮安全性,風載荷按照6~9級分別計算。根據《港口工程載荷規范》(以下簡稱《規范》),基本風壓按下式計算:

式中:為基本風壓,kPa;為設計風速,m/s。

計算結果見表1。

表1 基本風壓計算

(2)風壓力

垂直于建筑物表面上的風載荷標準值,根據《規范》應按下式計算:

=

式中:為風載荷標準值,kPa;為高度處的風振系數,取1.0;為風載荷體型系數,取1.0;為風壓高度變化系數。根據距離平均水面高度5、10、15、20、30 m分別取1.17、1.38、1.52、1.63、1.80。

2.2 平臺系泊載荷

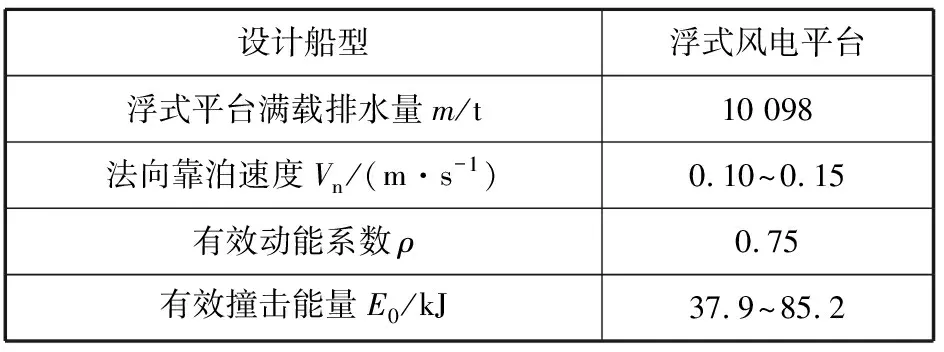

(1)撞擊力

根據《規范》,浮式平臺靠岸時的有效撞擊能量可按下式計算:

式中:為浮式平臺靠岸時的有效撞擊能量,kJ;為有效動能系數;為浮式平臺質量,t,按滿載排水量計算;為浮式平臺靠岸法向速度,m/s。

計算結果見表2。

表2 平臺靠岸時的有效撞擊能量計算結果

根據上述計算結果可知,靠岸時平臺即使僅與一組護舷發生作用,碼頭護舷吸收能可滿足要求。

(2)系纜力

根據《規范》,一般船舶系纜力按下式計算:

式中:為系纜力標準值;Σ、Σ分別為可能同時出現的風和水流對船舶作用產生的橫向風力總和及縱向風力總和;為系纜樁受力分布不均勻系數;為計算船舶同時受力的系纜樁數量;為系船纜的水平投影與碼頭前沿線所成的夾角,=30°;為系船纜與水平面之間的夾角,=15°。

規范計算法針對常規船舶,并且以橫向吹開風控制。對于本項目不規則的“三頭式”浮式風電平臺,規范計算法并不適用,因此本文采用STAAD Pro軟件,對浮式風電平臺系實際系纜狀態進行建模仿真計算分析。該軟件是結構計算軟件,適用于各種材料構成的框架、懸索等各種結構,可進行線性、非線性靜力、反應譜及時程反應分析,也適用于系泊計算。采用STAAD Pro建模分析時進行如下設定:

(1)考慮浮式風電平臺自身為剛體。

(2)僅考慮浮式風電平臺所受的豎向位移約束和所受橡膠護舷的水平彈性支撐。

(3)纜繩僅受拉力作用。纜繩材料為尼龍纜(所有纜繩材質相同的情況下材料性質僅影響浮式風電平臺位移,對纜繩內力無影響)。

(4)浮式平臺空船狀態下水時,吃水較小(約3 m),受風面積較大,為系纜力計算時的吃水控制工況。另外,傾斜試驗時系泊狀態下吃水最大(6.375 m)也作為一種計算工況供參考。

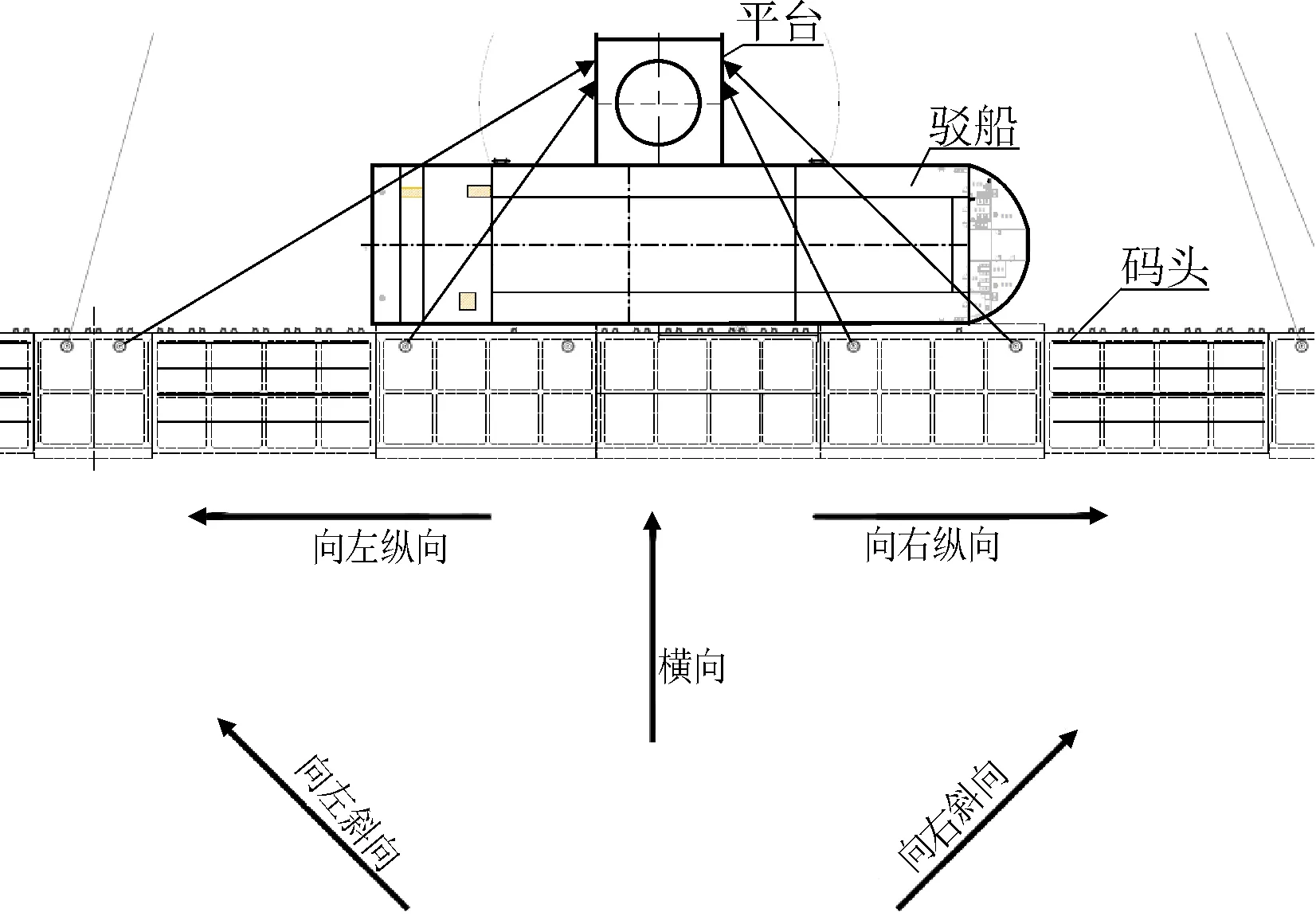

(5)考慮風向為橫向風、兩側縱向風和兩側斜向風(45°吹離岸)5種風向工況。

計算模型及風向約定見圖3~圖6。

圖3 橫向風受力示意圖

圖4 向右縱向風受力示意圖

圖5 向左縱向風受力示意圖

圖6 風向約定示意圖

根據上述假定建立計算模型,輸出系泊方案各工況下系纜力的計算結果。

3 系泊力分析及系泊方案優化

3.1 初始系泊方案纜繩受力分析

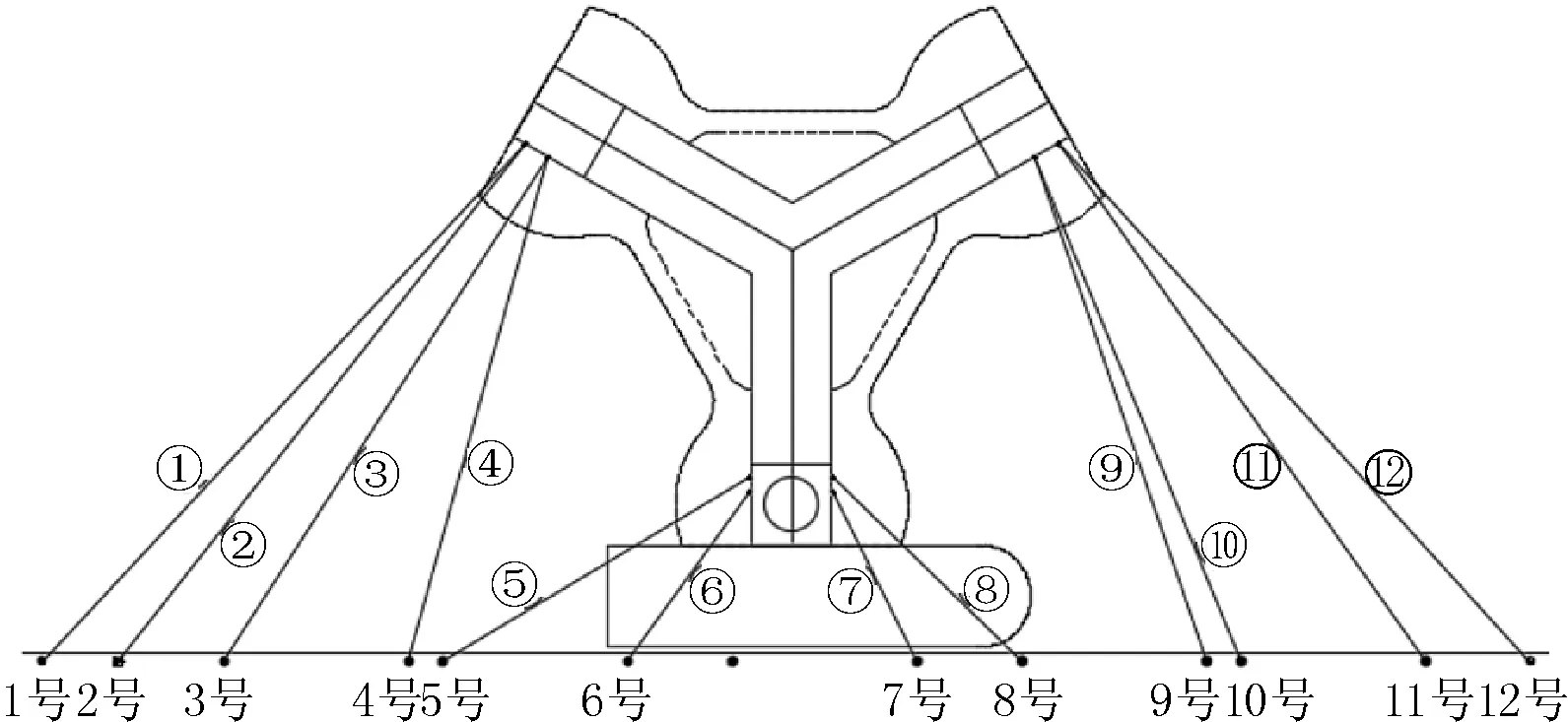

初始系泊纜繩布置見圖7。根據STAAD Pro模型對輸出初始系泊方案下的各纜繩受力進行計算,其結果顯示:

空載3 m吃水7級風時纜繩最大受力349 kN,是縱向(平行于碼頭前沿線)風引起的,未超出纜繩破斷力;但8級風時,纜繩最大受力達到511 kN;9級風時,纜繩受力更是達到710 kN,遠超出纜繩破斷力480 kN。因此,需調整優化系纜布置。

①~—纜繩編號;1號~12號—碼頭纜樁編號。

從纜繩受力特點來說,纜繩越短,應變越大,受力就越大;纜繩破斷順序與纜繩長度密切相關,在風浪流的來襲方向,最先破斷的纜繩基本是長度最短的纜繩。因此,應增加近端纜繩數量,適當減少遠端纜繩數量。

3.2 優化后系泊方案纜繩受力分析

系泊方案將近端立柱纜繩由4根調整為6根,并盡量對稱布置,遠端2個立柱各減少1根纜繩。由于碼頭纜樁承載力高,可允許2根纜繩系于1個纜樁上。

優化后的系泊方案見圖8。在空載工況吃水3 m情況下,各纜繩受力計算結果顯示:

在空載吃水9級風工況下,優化后的系泊方案的纜繩最大受力從初始方案的710 kN降到344 kN,降幅明顯,未超出纜繩破斷力480 kN。

①~—纜繩編號;1號~12號—碼頭纜樁編號。

優化后的系泊方案在傾斜試驗工況時(吃水6.375 m),各纜繩受力計算結果顯示:

在9級風情況下,纜繩最大受力為286 kN,未超出纜繩破斷力。

4 結論

本文采用STAAD Pro有限元軟件結合碼頭設施狀況對國內首制三立柱浮式風電平臺進行系泊張力計算分析,得出如下結論和建議:

(1)在纜繩規格、數量及風力載荷不變的情況下,優化前系泊方案的纜繩最大張力達到710 kN,而優化后系泊方案的纜繩最大張力大幅度減小,僅為344 kN,未超出纜繩破斷載荷。

(2)系泊纜繩纜張力受平臺上纜繩系固點與碼頭間距影響,越短的纜繩受力越大,因此平臺與碼頭之間墊駁船增加間距可以使各纜繩受力差異減小。

(3)根據STAAD Pro軟件系泊力計算分析結果,平臺靠碼頭近端纜繩系固點受力大,纜繩數量原則上比遠端的要增加。

(4)經計算及實際工程項目檢驗,優化后系泊方案滿足平臺系泊安全要求,得到了可用于實際施工的工程解決方案。

(5)平臺所受風載荷根據現有規范計算。由于平臺結構復雜,且系統受力按靜力模型計算,故計算結果可能較實際情況有所偏差,大風天氣時應密切關注系纜設施穩定性。