試論杞縣鹿臺崗天文遺跡及其族屬問題

仲元吉

杞縣鹿臺崗遺址是豫東地區考古發現的一處重要文化遺存。該遺址文化堆積包括龍山文化、先商文化、岳石文化等,其中以龍山文化層發現的編號為Ⅰ號遺跡、Ⅱ號遺跡、Ⅲ號遺跡最為引人注目。

學界已有學者對此類特殊遺跡做過初步研究①匡瑜、張國碩:《鹿臺崗遺址自然崇拜遺跡的初步研究》,《華夏考古》1994年第3期;劉春迎:《試析鹿臺崗遺址Ⅰ、Ⅱ號遺跡的性質》,《江漢考古》1997年第2期;王先勝:《鹿臺崗天文遺跡》,《中國國家天文》2010年第9期。,惜未引起更多關注和討論。筆者不揣淺陋,擬從天文考古學角度分析三處特殊遺跡的性質與用途,并對鹿臺崗遺址族屬、先商“商丘”地望等相關問題進行初步探討,敬請學界方家批評指正。

一、鹿臺崗遺址的天文遺跡

在考古學層面,目前學術界普遍把豫西地區的龍山文化晚期遺存(王灣三期文化)和二里頭文化作為探索夏文化的主要對象。根據《豫東杞縣發掘報告》(以下簡稱《報告》)研究分析,三處特殊遺跡屬于鹿臺崗遺址第三段,其年代與王灣三期文化中期偏晚、王油坊中層偏晚階段相仿。有鑒于此,探析三處特殊遺跡的功能用途,以夏代或夏代早期為年代框架應當可行。為了行文簡便,這里先對Ⅱ號遺跡進行分析討論。

(一)Ⅱ號遺跡

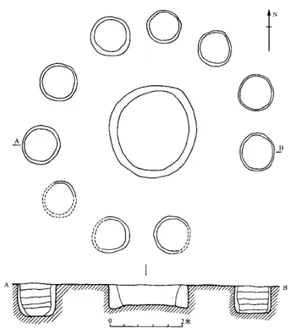

據《報告》介紹,鹿臺崗遺址Ⅱ號遺跡(圖一)由11 個圓坑(圓墩)組成,其中部為一大圓坑,直徑約1.48米、深(高)0.40米,10個小圓坑較等距離地環繞在大圓坑周圍,形成一個大圓圈……圓坑的建造方法是先挖圓坑,然后往坑內回填純黃土,層層夯打高出地面,一般有4—5個夯層。整個遺跡不見墻基、燒土面等居住痕跡,只在東南部圓墩外側約1.5 米范圍內,發現有一層厚約2厘米的燒灰遺跡。

圖一 鹿臺崗遺址Ⅱ號遺跡平、剖面圖

關于該遺跡的性質,匡瑜、張國碩兩位學者認為是專門祭祀太陽神的祭壇遺存,中間的大圓墩代表常見的太陽,周邊的10個圓墩則代表“幻日”或特殊氣候條件下的太陽,大小11個圓墩的布局是龍山時期人們對太陽崇拜和數日并存思想的真實寫照;遺跡中的燒灰應該是祭祀時“燔柴”活動的遺存。學者劉迎春持有相近觀點。學者王先勝則認為,遺跡中的大圓墩可能具有“中心”“太陽”“太極”之類的象征意義,而小圓墩則可能與十月太陽歷的十個月有關,并推測該遺跡可能并不用于實際天文觀測,而是只具有一種象征意義。諸位學者的研究探討,都涉及古代天文歷法問題,很有啟發意義。

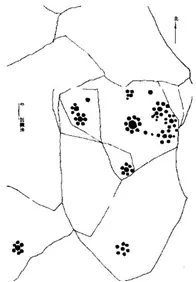

從天文歷法的角度看,Ⅱ號遺跡確實可以視為十月太陽歷的觀念寫照,是祭祀太陽神的祭壇遺存,這與夏代曾行用十月太陽歷①陳久金:《論〈夏小正〉是十月太陽歷》,《自然科學史研究》1982年第1卷第4期。,也正相一致。至于大小圓墩的環形布局樣態,也不難在諸多考古材料中獲得支持,如鄭州大河村遺址出土的彩陶缽上繪有12個太陽圖案(圖二),中原具茨山巖畫中發現的梅花狀環形凹穴符號(圖三)。雖然它們所用的載體材料各不相同,但表達的思維觀念卻又一脈相承,都是對一個太陽回歸年的周日視運動軌跡的模擬。正如索緒爾所言:“象征的特點是:它永遠不是完全任意的;它不是空洞的;它在能指和所指之間有一點自然聯系的根基”。②費爾南迪·德·索緒爾著,高名凱譯:《普通語言學教程》,北京:商務印書館,2017年,第97頁。也就是說,如果把Ⅱ號遺跡視為一個“象征”,圓墩之于圓形的太陽、整體構成的大圓圈之于太陽視運動軌跡、10個圓墩數之于太陽歷十月周期數,就是它與太陽之間“自然聯系的根基”。法國學者列維—布留爾在解釋原始思維中的“互滲律”時說:“在原始人的思維的集體表象中,客體、存在物、現象能夠以我們不可思議的方式同時是它們自身,又是其他什么東西”;“任何畫像、任何再現都是與其原型的本性、屬性、生命‘互滲’的。……由于原型和肖像之間的神秘結合,由于那種用互滲律來表現的結合,肖像就是原型……這意味著,從肖像那里可以得到如同從原型那里得到的一樣的東西;可以通過對肖像的影響來影響原型。”①列維—布留爾著,丁由譯:《原始思維》,北京:商務印書館,第79、82頁。由此看來,不論是所謂的“象征”,還是原型的“再現”,Ⅱ號遺跡都可視作太陽視運動的一幅“肖像”。前述諸位學者關于Ⅱ號遺跡性質的認識,雖然略有差異,但總體上基本一致,相關觀點可以信從。

圖三 具茨山旋落嶺Y02平面圖

圖二 大河村三期彩陶天體圖案②圖片采自河南省文物考古研究所:《河南史前彩陶》,鄭州:河南美術出版社,1996年,第92頁。

值得注意的是,在偃師二里頭遺址Ⅵ區現有發現三處同類型夯土建筑遺跡,杜金鵬先生認為是祭祀天神的場所(天壇)。③杜金鵬:《偃師二里頭遺址祭祀遺存的發現與研究》,《中原文物》2019年第4期。這一看法與前述學者關于Ⅱ號遺跡性質的認識基本相同。可以認為,Ⅱ號遺跡的形制是古人對太陽視運動的模擬與再現,其功能用途在于祭祀,當如《尚書·堯典》所謂“寅賓出日”“寅餞納日”,在特定時節舉行祭祀太陽的隆重祭典。據甲骨學家研究,在殷墟卜辭中常見“燎于東母三牛”“燎于東母三犬”“侑于東母、西母”等祭祀內容,陳夢家先生認為東母、西母可能是日月之神,常玉芝先生則認為是司職太陽出入的東方女神,又可以引申為司職人類生死的生命之神。④常耀華:《殷墟卜辭中的“東母”“西母”與“東王公”“西王母”神話傳說之研究》,《中國國家博物館館刊》2013年第9期。如此看來,Ⅱ號遺跡為祭祀日神的遺存當無疑義,其東南側的燒灰堆積,應該就是“燔柴”“燎祭”遺跡。

(二)Ⅲ號遺跡

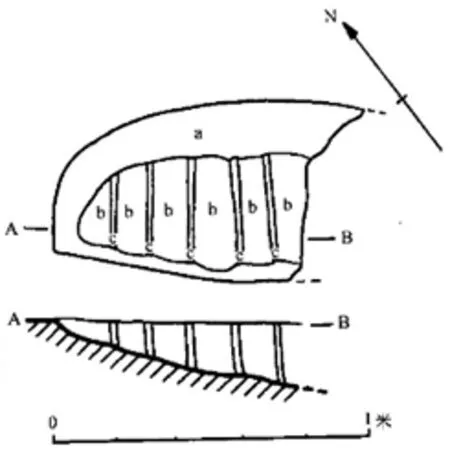

據《報告》描述,Ⅲ號遺跡(圖四)中部有5個小“隔梁”(即圖上c處),灰色土,寬約1.5—2厘米;“隔梁”下延至坑底,坑底西部稍高、東部稍低;每二“隔梁”之間(即圖上b 處)為淺黃色土,邊緣部分(即圖上a處)深黃色土。該遺跡東部被后期動物洞擾亂,保留部分似殘月形,殘長約0.96、寬0.58米。

圖四 鹿臺崗遺址Ⅲ號遺跡平、剖面圖

關于Ⅲ號遺跡的性質,目前未見學界討論。筆者認為該遺跡可能是祭月遺存,推測其整體形制當如半月之形,或有至少11個小“隔梁”將其分隔為12個區間,與具茨山巖畫中發現的雙排對稱12凹穴符號(圖五)有著相同的“象征”意味,均可表示一個朔望月的周期數。

圖五 具茨山大天咀Y01平面圖

《易·系辭傳》謂“懸象著明,莫大乎日月”,古人對日、月的關注和祭祀由來已久。《禮記·祭義》記載:“祭日于壇,祭月于坎,以別幽明,以制上下。祭日于東,祭月于西,以別外內,以端其位。”從遺跡相關情況分析,Ⅱ號遺跡位于高臺之上,且每個圓墩有4—5個夯層;而Ⅲ號遺跡則為坎(坑)形,正位于Ⅱ號遺跡西部,兩處遺跡不論是在方位上還是在形制特點上,均與文獻記載的祭祀儀軌正相吻合。此外,從Ⅱ號、Ⅲ號遺跡之間H75發現的獸骨、彩繪鹿角器等遺物看,當與祭祀用品有關,也近乎《史記·封禪書》有關"祭日以牛,祭月以羊彘特"的相關記載。

另據《報告》介紹,H79 發現1 件陶鈴,泥質素面淺灰色,側視呈長方形,俯或仰視約呈半月形,頂部有圓形穿孔;H75發現2件塤類器,兩側有對稱二小孔,器內有一青色小石子,口對準上部小孔吹之則響,聲近現代小哨。考之于文獻,《管子·輕重己》謂“秋至而禾熟,……吹塤箎之風,鑿動金石之音……號曰祭月。”由此看來,鹿臺崗遺址發現的陶塤、陶鈴一類器物,或可視為鹿臺崗人祭月活動的樂器類物證。

綜上分析,Ⅱ號、Ⅲ號遺跡確乎有“祭日于壇,祭月于坎”的功能用途。倘若聯系《山海經·大荒東經》記載“羲和者,帝俊之妻,生十日”,《大荒西經》謂“帝俊妻常羲,生月十有二”,這些神話傳說中的史實素地,不僅有天文歷法方面的相關內容,而且還涉及祭祀儀軌方面的文化訊息。由此觀之,陳夢家先生推斷卜辭中的東母、西母可能是日月之神,當為不易之論。

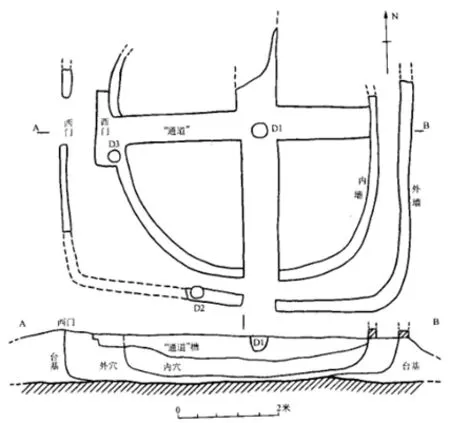

(三)Ⅰ號遺跡

據《報告》介紹,Ⅰ號遺跡(圖六)處在一個高0.80米的夯筑臺基之上,系一內墻呈圓形、外墻為方形、外室包圍內室的特殊建筑。其中內墻直徑4.70米,墻寬0.20米,其西面、南面各設有門道;另有呈東西—南北向的十字形“通道”,寬約0.60米,土色為花黃土,與室內地面灰褐色土迥然有別;十字形通道交叉點附近有一柱洞。外墻略呈圓角方形,墻寬0.20米,僅存東、西、南三面,北部被后期灰坑破壞一部分;西墻、南墻中部各有一缺口,與內室西門、南門及十字形通道呈直線相通。該遺跡堆積中發現有深腹罐、夾粗砂罐、三足皿、鬶(把)等陶器殘片。

圖六 鹿臺崗遺址Ⅰ號遺跡平、剖面圖

關于Ⅰ號遺跡的性質,匡瑜、張國碩認為,中間圓室代表天空,周邊方室則寓意為大地,貫穿內外墻基的十字形通道則代表四極,反映出古人“天圓地方”的觀念,是祭祀天、地的神廟遺存。有學者對此表示認同,并認為十字形通道兼有祭祀四方之神的功能。①井中偉:《我國史前祭祀遺跡初探》,《北方文物》2002年第2期。王先勝認為內圓外方的房屋基址大體上是一個地平日晷的模型,其內室為天盤,外室為地盤,中心柱洞位置的立柱則為立桿,該遺跡應是原始天文臺遺址,古人在此立桿側影并且觀測某些星象。

從建筑形制來看,Ⅰ號遺跡確乎反映出古人“天圓地方”宇宙觀念,Ⅱ號遺跡對太陽視運動的模擬也隱含相同的思維方式;結合Ⅰ號遺跡中發現三足皿、陶鬶等頗有禮儀色彩的陶器用具,推測其為祭祀天地的社壇(神廟)遺存也頗近情理。而據《報告》描述,中心柱洞D1直徑0.30、深0.25米,柱洞底部用碎陶片摻土夯打、十分堅硬,可知中心立柱當有承重之用,將遺跡視為立桿側影的地平日晷模型值得商榷。筆者認為,Ⅰ號遺跡當為古代“觀星臺”遺跡。

據傳世文獻《夏小正》記載的天文星象分析,18條涉星記錄中有星象9種,其中“初昏參中”“初昏南門正”“初昏大火中”“參中則旦”以及“漢案戶”等南中星象計有5 條,“參則伏”“辰則伏”“內火”“辰系于日”等伏、內(納)星象計有4條,兩者共計9 條,占全部星象記錄一半。如果在十字形通道上確定相應的觀測點,則南中、伏、內星象可以分別通過Ⅰ號遺跡的南、西兩個方位進行觀測記錄。而“鞠則見”“參則見”等晨見星象以及“斗柄懸在下”“織女正北鄉”“織女正東鄉”等星象,則需要從東、北兩個方位進行觀測。雖然Ⅰ號遺跡的東部未見門道痕跡,北部因被后期灰坑破壞也無法判斷是否設有北門,但考慮到該遺跡屬于社壇(神廟)遺存,通過特殊建筑設計也完全有可能實現對東、北兩個方位的星象進行觀測。

據《禮記·郊特牲》記載:“天子大社必受霜露風雨,以達天地之氣也。”《禮記·明堂位》:“大廟,……復廟重檐,刮楹達鄉,……天子之廟飾也。”孔穎達疏:“達鄉者,達,通也。鄉謂窗牖也,每室四戶八窗,窗戶皆相對,以牖戶通達,故曰達鄉也。”由此可見,作為社壇的Ⅰ號遺跡,其原有建筑結構當具備“達天地之氣”的功能用途,即便東、北兩面不設門道,設置窗牖以“達鄉”實在情理之中。倘若如此,《夏小正》所載18條天文星象,均可通過十字形通道上的相應觀測點進行觀測記錄;而“織女正北鄉”“織女正東鄉”的“鄉”字以及“漢案戶”的“戶”字,似乎還保留著“達鄉”的原初含義。

值得一提的是,古代火神崇拜源遠流長,《夏小正》也有“內火”記載,Ⅰ號遺跡西門外臺基下發現的大量燒灰堆積,應為“出火”“內火”等拜火活動遺跡,是古代社火文化的歷史見證。殷墟卜辭中常見“燎于土”“燎亳土”“燎于亳土”等記載,也當屬于社火文化的范疇。

此外,三處特殊遺跡中均有用“黃色土”作特殊化處理的現象,似乎意味著三者在整體功能上可視為一組祭祀建筑群。凡此種種無不表明,鹿臺崗遺址不僅是一處觀象授時中心,也是祭天神地祇、祀日月星辰的重要場所。

二、鹿臺崗遺址的族屬問題

根據《報告》分析,鹿臺崗遺址龍山文化陶器的文化因素可以分為四組,A 組陶器多與王灣三期的同類器相近,B組與造律臺類型的同類器近同,C 組當為后岡二期影響的結果,D 組與魯中南龍山文化的同類器近似。依各組器物所占比重,A、B組為鹿臺崗遺址的主要陶器,D組其次,C組較少。毫無疑問,僅據考古材料而言,還難以推斷鹿臺崗遺址龍山文化的族屬問題與身份認定。

夏王朝時期,鹿臺崗遺址所在的豫東西部地區是夷、夏、商三族混居雜處之地。宋豫秦先生認為,結合古代文獻關于夷、夏、商三族活動地域的記載,杞縣境內的岳石文化、二里頭文化和先商文化,當分別為夏代的夷、夏、商三個不同民(部)族所創造。①宋豫秦:《夷夏商三種考古學文化交匯地域淺談》,《中原文物》1992年第1期。由此逆推,鹿臺崗遺址龍山文化中居于主導地位的族群,當不外乎夷、夏、商三族,尤以先商族群值得關注。

(一)從文化因素分析

研究表明,龍山文化時期,鹿臺崗遺址總的文化面貌屬于河南龍山文化的王油坊類型(造律臺類型)的范疇。②鄭州大學考古專業等:《河南杞縣鹿臺崗遺址發掘簡報》,《考古》1994年第8期。安金槐先生認為王油坊類型屬于先商文化的范疇。③安金槐:《近年來河南夏商文化考古的新收獲》,《文物》1983年第3期。李伯謙先生認為屬于有虞氏文化。①李伯謙:《論造律臺類型》,《文物》1983年第4期。而欒豐實先生則認為,由于王油坊類型鄰近中原龍山文化,從而受其影響較多,但文化要素主體始終未變,仍屬于山東龍山文化的范疇。②欒豐實:《龍山文化王油坊類型初論》,《考古》1992年第10期。從這些持論大同小異的學術觀點看,鹿臺崗遺址的主導族群不會是夏族。當然,考古學文化并不能簡單與族群畫等號,更無法與早期國家相對應;從世界各地民族志證據來看,許多不同民族會共享許多物質文化,只有其中部分材料才會體現族屬的身份。③陳淳:《從考古學理論方法進展談古史重建》,《歷史研究》2018年第6期。也就是說,倘若沒有體現族屬身份的“特殊材料”,僅從出土陶器的文化因素分析,顯然還不能辨識鹿臺崗遺址族屬究竟屬于東夷還是先商族群。

(二)從文獻材料分析

據《史記·天官書》記載:“昔之傳天數者,高辛之前,重、黎;于唐、虞,羲、和;有夏,昆吾;殷商,巫咸……”。《尚書·胤征》謂帝仲康時“羲和湎淫,廢時亂日。”《左傳·襄公九年》:“陶唐氏之火正閼伯居商丘,祀大火,而火紀時焉。相土因之,故商主大火。”因而從天文歷法角度看,夏代有這方面背景的主要有昆吾、羲和、火正、相土等人或族群,而居住地與古商丘有關的唯有相土一人而已。此外,鹿臺崗遺址與其緊鄰的商丘民權縣牧牛崗遺址的考古發現近同,均有造律臺類型龍山文化、與豫北冀南分布的下七垣文化聯系密切的文化遺存;綜合分析豫東考古調查與發掘成果可以看出,下七垣文化遺存主要分布于開封、商丘地區相鄰的惠濟河流域,包括商丘城區一帶在內的商丘地區中東部尚不見該文化遺存。④鄭州大學歷史學院考古系等:《河南民權縣牛牧崗遺址發掘簡報》,《考古》2012年第2期。正如有學者指出,杞縣境內的先商文化,應是沿著濮陽—浚縣—滑縣—長垣—杞縣這一“通道”南下而來。⑤宋豫秦:《夷夏商三種考古學文化交匯地域淺談》,《中原文物》1992年第1期。結合鹿臺崗龍山文化遺存以及該地區的下七垣文化分布情況看,今本《竹書紀年》記載“帝相十五年,商侯相土作乘馬,遂遷于商丘”,極可能就是今天的鹿臺崗遺址;而該地區先商文化的歷史變遷,也正與帝芒三十三年“商侯遷于殷”、帝孔甲九年“殷侯復歸于商丘”的相關記載完全吻合。

(三)從特殊建筑分析

一般認為,考古材料的分布不能以一種簡單的方式等同于族群,因為在這種框架里,考古組合的功能差異很可能會被錯誤地解釋成族群之間的差異。人們也逐漸認識到,族屬的表現可能只局限于范圍有限的一些形制特征,并與某種族群標志相伴,而這種特征會被積極地加以維持。從這一認識出發,鹿臺崗Ⅰ號遺跡在龍山文化遺存中極為罕見,它的功能用途除了前文述及的觀象授時之外,其獨特結構還隱含著其他方面的文化訊息,當可視為推斷族屬身份的獨特考古材料。從該遺跡的基址形狀看,其十字形“通道”與甲、金文中的“亞”字形近同。古今學者多認為甲、金文中的“亞”字象廟室,是一種特殊禮制建筑之象形。學者曹春萍認為,《考工記》所謂:“殷人重屋,堂修七尋,堂崇三尺,四阿重屋”之“四阿”乃指其平面形狀如四出式的亞字之形,表示的是殷人氏族宗廟的平面結構,是殷人重要禮制建筑所采用的制度。⑥曹春萍:《“四阿重屋”探考》,《華中建筑》1996年第1期。此說甚是。倘若復原Ⅰ號遺跡基址,可以在方形內室墻體與相對較高的圓形內室墻體之間,先局部建起四面坡屋檐;圓形內室墻體再適當抬高后,依托中心立柱(D1)支撐作用,使用兩架三角梁構建圓形攢尖頂框架;整體復原后的Ⅰ號建筑,儼然就是一個“四阿重屋”,確乎有“天圓地方”的神圣寓意。而值得參照的是,杜金鵬先生在復原小屯宮殿區基址時,認為柱洞平面分布近于正方形的一些基址很有可能是四角攢尖頂,比如乙十四、乙二十一基址。①杜金鵬:《殷墟宮殿區建筑基址研究》,北京:科學出版社,2010年,第245-259頁。石璋如先生經過長期的復原探討,認為殷墟乙二十一是一個兩層的樓房建筑,非常像漢代以來各地建筑的鐘鼓樓;李濟先生認為此類建筑是為祭祀目的而設計的,發掘得到的建筑遺跡,復原后似乎符合君主向天和神靈舉行祭祀這一至高無上的義務。②李濟:《商代建筑技術——建筑遺跡和地上建筑復原之我見》,《殷都學刊》1987年第1期。由此可見,倘若復原鹿臺崗Ⅰ號遺跡,它就是殷墟“兩層的樓房建筑”的“原型”,甲、金文中“亞”形圖式的文化內涵也可以在這一“四阿重屋”的形制中找到答案:它是殷商族群的“天圓地方”宇宙觀的一個縮影。

綜上分析,可以認為鹿臺崗遺址的主體部分當為先商族群的文化遺存,該地域是先商“商丘”的歷史地望。《史記·索隱》謂“相土佐夏,功著于商”,正與當地考古發現的先商文化格局頗相吻合。

三、相土居商丘與商湯遷于亳

從天文遺跡、族屬分析來看,推斷鹿臺崗遺址為先商“商丘”地望是頗為合理的,但要坐實這一觀點,仍然有必要站在“商丘”的方位上,檢驗其是否能更合理地解釋先商文化探索中的湯丘、湯遷于亳等問題。

(一)商丘與湯丘

關于先商“商丘”的地望,自古至今學界有不同看法,主要觀點有“睢陽說”和“濮陽說”,前者認為此“商丘”位于今商丘市的睢陽區,后者認為先商“商丘”在今濮陽市境內。③張國碩:《先商“商丘”地望辨析》,《先秦歷史與考古研究》,北京:科學出版社,2016年,第217頁。今本《竹書紀年》記載:帝仲康七年“世子相出居商丘”,帝相元年“帝即位,居商”,九年“相居于斟灌”,“斟灌之墟,是為帝丘”。古本《竹書紀年》謂“帝相即位,處商丘”,與今本“居商”一致。由此可見,商丘、帝丘并非一地,帝相在兩地都曾居住過。帝相九年“相居于斟灌”(帝丘),不在商丘,十五年商侯相土遷于商丘正在事理之中。先商“商丘”濮陽說理據不足。

《左傳·襄公九年》杜預注:“商丘在宋地。”《管子·霸形》:“宋已取杞,狄已拔邢、衛矣。桓公起……因命以車百乘、卒千人,以緣陵封杞。”于此可見,春秋時期杞國的始封地(今杞縣一帶)被宋國兼并后,自當歸屬“宋地”無疑。《漢書·地理志》:“周封微子于宋,今之睢陽是也。本陶唐氏火正閼伯之虛也。”漢代梁國、春秋宋國國都均在睢陽,以其國都指稱封國地域順理成章,但把《漢書》“今之睢陽”直接等同于今天的睢陽區顯然不合常理,學界的“商丘”睢陽說理應涵蓋更大的地域范圍。簡而言之,杜預謂“商丘在宋地”,也當包括現今杞縣鹿臺崗遺址一帶。

在今本《竹書紀年》中,“商侯遷于殷”則稱殷侯,“殷侯復歸于商丘”則稱商侯,也顯見先商“商丘”不在豫北地區。帝癸十五年“商侯遷于亳”,此商侯即商湯,在遷亳之前居商丘。從近年來學界關于清華簡《湯處于湯丘》的討論看,有學者認為“湯丘”在山西翼城西,或認為即殷墟“康丘”④陳民鎮:《清華簡伊尹諸篇與商湯居地及伐桀路線考》,《廣西師范大學學報(哲學社會科學版)》2018年第2期。,也有學者認為“湯丘”當為“商丘”。①王寧:《清華簡“湯丘”為“商丘”說》,http://www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/2451,2015年2月22日。現在看來當以“商丘”說為是。“商丘”(鹿臺崗遺址一帶)距離有莘氏(山東曹縣說)居地約70公里左右,據《湯處于湯丘》內容看,“湯處于湯丘,娶妻于有莘”,與《楚辭·天問》“成湯東巡,有莘爰極”方位吻合;“湯反復見小臣,歸必夜”,與《尸子》“湯復于湯丘”時求賢若渴的實際情境相符,而據《墨子·貴義》“昔湯將往見伊尹,令彭氏之子御”萊看,駕車往來于兩地而“歸必夜”也合乎常理。此外,“商丘”距離古葛國(寧陵葛伯屯)僅30 公里左右,商湯使人前往葛國助耕與饋食,也不會有長途勞頓之慮。綜而可見,先商“商丘”在鹿臺崗遺址一帶最近情理,“湯丘”雖然未必就在鹿臺崗遺址所在地,推測在其左近當不至大謬。

讓人頗為費解的是,孟子所言“湯居亳,與葛為鄰”,此“亳”若是春秋時宋之亳地(北亳說)也當在理,但該地尚未發現先商文化遺存,與《史記·殷本紀》謂“湯始居亳,從先王居”以及“商侯遷于亳”所指當非一地。

(二)湯遷于亳

關于“商侯遷于亳”即“湯始居亳”的亳地究竟在何地,一直是學界聚訟紛紜的問題。據文獻史料的年代先后順序看,主要觀點有鄭亳說、西亳說、北亳說、杜亳說、南亳說、內黃說、商州說、湯陰說、幽燕說、亳縣說、濮陽說、垣亳說、濮亳說、磁縣亳、焦作說、大師姑亳等,竟達16種之多。諸說之中當以濮陽說、濮亳說相對可信。

首先,從“商丘”遷到濮陽一帶,與先商族群“南下北上”的傳統遷徙路線一致,也與“從先王居”說法吻合。其次,“商丘”、濮陽一帶均有先商文化遺存,有堅實的考古學文化支撐。第三,據《漢書·地理志》可知漢時濮陽在黃河之南,與《史記·殷本紀》載“帝盤庚之時,殷已都河北,盤庚渡河南,復居成湯之故居”一致。第四,韋、顧諸國地望在濮水流域或距濮水不遠②田昌五:《先商文化探索》,田昌五主編:《華夏文明》(第3集),北京:北京大學出版社,1992年。,湯亳與諸國鄰近,可見當時的地緣政治格局與《呂氏春秋·具備》謂“湯嘗約于郼薄矣”相符。第五,郼薄即郼亳,其地距離安陽殷都不遠,而甲骨卜辭中“步于桑”的“桑”地,正在濮陽南古濮水岸邊③王震中:《甲骨文亳邑新探》,《歷史研究》2004年第5期。,可與《呂氏春秋·順民》謂“湯乃以身禱于桑林”互為佐證。

值得討論的是,上述第三條中“成湯之故居”在大河之南,如果說是漢代人的地理觀念,那么“湯居亳,與葛為鄰”的亳地,反映的則是戰國時期的地理觀念。也就是說,孟子所謂的“湯居亳”當為宋之亳地,而非濮陽一帶的郼亳。

(三)“亳”字芻議

不論是古代還是現今,地名中含有“亳”字的確實不少,這一點從學界有關湯亳說之多可見一斑。

《說文》:“亳,京兆杜陵亭也。從高省,乇聲。”段玉裁《說文解字注》:“亳亭之名秦漢乃有之。亳之字固不起于亭也。”其說甚是。甲骨文“亳”字作“”“”“”等形,《甲骨文字典》解釋為:象人為之穴居形,象穴上正出之階梯及其上覆蓋之形,象丘上累土之高,象有橫梁之榰柱④徐中舒主編:《甲骨文字典》,成都:四川辭書出版社,1990年,第592頁。。劉蕙孫先生曾指出,甲骨文“亳”字從從,既享帝于其地,應該總是宗廟之類,并認為“亳”是一個由共稱衍化為特稱的字,在商代的字義就是“社稷亭”,是社稷壇的前身①劉蕙孫:《從古文字“亳”字探討鄭州商城問題》,《考古》1983年第5期。。此論確為真知灼見。從甲骨文“亳”字構形看,筆者認為將視為一個整體更為合理,將視為“有橫梁之榰柱”也屬確當。果如所言,則甲骨文“亳”字正如鹿臺崗遺址Ⅰ號遺跡復原后的禮制建筑之象形,即商代亳社“四阿重屋”的剖面視覺形象。

關于甲骨卜辭中“亳土”(亳社)的性質,學界有不同意見。丁山先生認為殷商時期的亳社相當于兩周時期的太社,王社在商成為亳社,在周則為周社;陳夢家先生認為亳土即亳地之社;朱鳳瀚先生認為,亳社有可能相當于大社,單稱之“土”在卜辭中所見祭祀最盛,有可能相當于王社;彭裕商先生認為,卜辭中所見前面不加定語的“土”當即殷都安陽的大社,“土”的重要地位非“亳土”所可比擬。《禮記·祭法》記載:“王為群姓立社,曰大社。王自為立社,曰王社。諸侯為百姓立社,曰國社。諸侯自立社,曰侯社。大夫以下,成群立社曰置社。”由此看來,卜辭中的“土”當為大社,“亳土”當為王社;而鹿臺崗遺址Ⅰ號遺跡可能是當年的侯社或國社。

綜上分析,可知“亳”字緣起于殷商王社(亳社)。由于“殷人屢遷,前八后五”,又因“國之大事,在祀與戎”,故而殷人每遷一地必有“立社”之舉,而凡承襲“四阿重屋”形制的社祭建筑,則均可有“亳社”之名。誠如劉蕙孫先生所言,“亳”字是一個由共稱衍化而來的特稱。此外,加之殷商后裔封國立社,以及周代“屋亳社”以為亡國之戒,致使后世以“亳”名地的現象所在多有,那就毫不足怪了。

結 語

根據上文分析,對杞縣鹿臺崗遺址的價值認識主要有三個方面:其一,科學價值。該遺址中的三處特殊遺跡,對于探討夏代天文歷法發展情況、古人宇宙觀念、先商社壇建筑形制等方面,都具有重要的科研價值。尤其是Ⅰ號遺跡,其十字形“通道”可用于確定“二分”當無疑義,但是否曾經通過南門門楣高度的巧妙設計,用以觀測日影從而確定“二至”時間,還有待進一步研究探討。其二,文化價值。主要體現在祭日、祀月、拜火神等祭祀儀軌方面,這些古老而又廣為流布的傳統文化因子,在單一遺址中如此集中呈現實屬罕見。此外,三聲或四聲音階的塤類器使用,對于探討三代禮樂制度的形成和發展也有一定啟發意義。其三,學術價值。該遺址位于豫東西部,地處夷、夏、商三種考古學文化的交匯地帶,其出土器物的多元化特點以及三種考古學文化并存發展格局,對于探討三大族群之間的聯姻、貿易、社會沖突、政治結盟等社會復雜化進程方面,有著重要的學術研究價值。簡而言之,在中華文明探源工程的相關領域,鹿臺崗遺址具有特殊的標本意義。