威海九龍灣超高層結(jié)構(gòu)設計方案比較分析

張 敏 安徽省建筑設計研究總院股份有限公司

1 工程概況

威海九龍灣中心CBD 項目總建筑面積約301 759 m2,辦公及酒店塔樓結(jié)構(gòu)主體高度為276.7 m,建筑幕墻頂高度為291.7 m。其中,塔樓1 ~3 層為酒店及辦公大堂,層高4.45 ~7.2 m;4 ~43層為辦公區(qū)域,層高4.45 m;45 ~60層為酒店區(qū)域,層高為3.8 ~6 m;11、22、33、44、52 層為避難兼設備層,層高為5.4 m。

2 設計條件

結(jié)構(gòu)安全等級為二級,設計使用年限50 年,抗震設防類別為重點設防類(乙類),抗震設防烈度為7 度(0.1g),場地類別為Ⅱ類,設計地震分組第一組。多遇地震情況下的水平地震影響系數(shù)最大值為0.08,場地特征周期Tg=0.35 s。項目三面環(huán)海,地面粗糙度為A 類,50年一遇的基本風壓為0.65 kN/m2,風荷載體型系數(shù)按荷載規(guī)范取1.4。

3 方案比選

3.1 建筑特點

威海九龍灣中心CBD 項目建筑方案有4 個特點:一是建筑平面的4 個角部存在三角形凹口,其中東南角與西北角由下到上逐漸變大,西南角與東北角由下到上逐漸變小;二是建筑在44 層以上的酒店區(qū)域樓板存在大開洞,核心筒收進;三是44 ~46 層存在穿越兩層的躍層柱;四是建筑平面柱位不均勻并且不對稱,平均柱間距為9 m。結(jié)構(gòu)外框的平面尺寸為45 m×45 m,塔樓的高寬比約為6.2,核心筒平面尺寸為22.5 m×22.5 m,高寬比為12.3,外框與核心筒的距離約為10 m。

3.2 結(jié)構(gòu)方案

針對建筑的上述特點,且考慮到鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)施工工期長、豎向構(gòu)件尺寸大、結(jié)構(gòu)笨重,故本項目采用混合結(jié)構(gòu)體系,試算3 種結(jié)構(gòu)設計方案。其中,方案一為鋼管混凝土柱—鋼梁—鋼筋混凝土剪力墻核心筒,且在避難層44、52 層設有伸臂;方案二為型鋼混凝土柱-鋼梁—鋼筋混凝土剪力墻核心筒,且在避難層52 層設伸臂,每層4 個角部設型鋼混凝土梁;方案三為型鋼混凝土巨柱—鋼梁—鋼筋混凝土剪力墻核心筒,并在每層4 個角部設型鋼混凝土梁。

3.3 結(jié)構(gòu)主要構(gòu)件截面尺寸

核心筒從下到上的外墻厚度和內(nèi)墻厚度分別為500 ~1 100 mm、400 ~600 mm,核心筒剪力墻混凝土等級為C60 ~C40,鋼管混凝土柱截面從下到上尺寸為φ1 300 mm×1 250 mm ~600 mm×570 mm, 外框鋼梁辦公區(qū)截面尺寸為H1 000 mm×600 mm×30 mm×36 mm,酒店區(qū)截面為H800 mm×600 mm×30 mm×36 mm,樓面梁截面尺寸為H550 mm×200 mm×10 mm×16 mm 和H600 mm×200 mm×11 mm×17 mm,標準層外框架與核心筒間的樓板采用組合樓板,厚度為110 mm,核心筒內(nèi)樓板厚度為120 mm。

3.4 計算結(jié)果比較分析

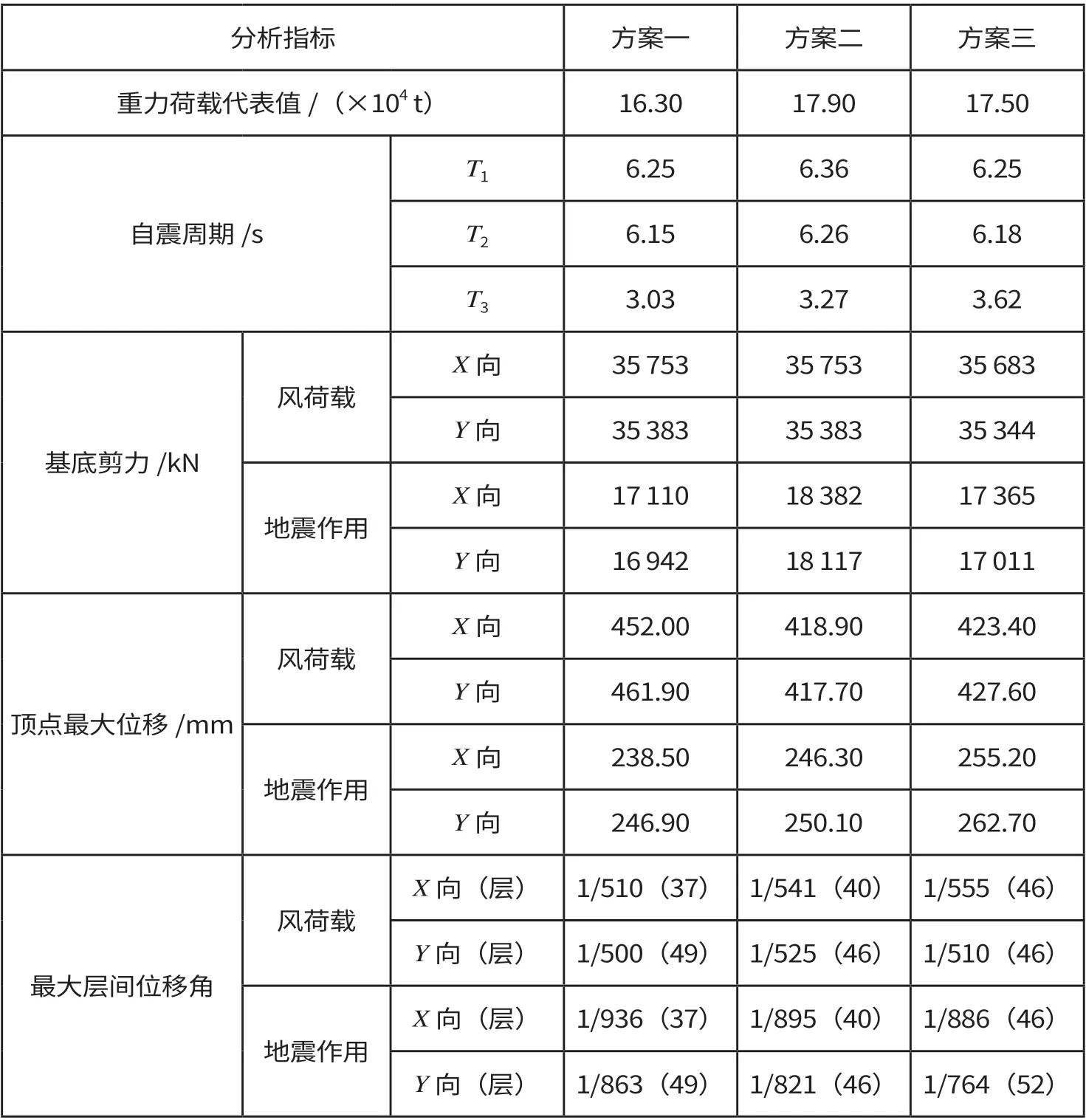

工程采用SATWE 對結(jié)構(gòu)進行整體計算分析,3 種方案的各項指標均按照規(guī)范要求限值控制,主要計算結(jié)果如表1所示。

分析表1 可知,方案二和方案三(型鋼混凝土柱)較方案一(鋼管混凝土柱)結(jié)構(gòu)重力荷載代表值大約7%~10%。經(jīng)分析,方案二和方案三每層增設的8道型鋼混凝土梁自重較方案一的兩道伸臂重約3.5 倍;鋼管混凝土柱由于軸壓比限值為1,而型鋼混凝土柱在本項目中軸壓比限值為0.65,故方案二和方案三的柱較方案一的柱截面大約60%,重量大約50%。結(jié)構(gòu)體型基本一致,風荷載作用下基底剪力接近;地震作用下的基底剪力與重力荷載代表值成正比,方案二最大,其次分別為方案三、方案一。結(jié)構(gòu)主要受風荷載控制。方案一、方案二以及方案三在風荷載作用下的頂點最大位移約為地震作用下的1.9 倍、1.7 倍、1.65 倍;最大層間位移角約為地震作用下的1.8 倍、1.65 倍、1.6 倍。

表1 主要計算結(jié)果

通過觀察表1 可知,3 種方案的層間位移角有顯著差別,為更直觀地觀察結(jié)構(gòu)各層在風荷載和地震作用下的層間位移角變化規(guī)律,圖1 給出了3 種方案在風荷載和地震作用下的層間位移角曲線。

圖1 層間位移角曲線

通過觀察3 種方案的層間位移角曲線可以發(fā)現(xiàn),結(jié)構(gòu)層間剛度在中低區(qū)(約40 層以下)均勻變化,高區(qū)層間剛度有較大突變,曲線上表現(xiàn)為中低區(qū)曲線呈現(xiàn)彎剪型均勻變化,高區(qū)曲線有明顯凹凸點。結(jié)構(gòu)的薄弱層均表現(xiàn)在高區(qū)酒店樓板大開洞位置(44 層附近),層間位移角均在此處發(fā)生突變。

4 專項對比分析

根據(jù)項目的特點,為選出一種最優(yōu)方案,針對上述計算指標結(jié)果的差異性,同時進行了多項專項的比較分析,包括有帶狀桁架與伸臂的對比分析、伸臂加強層最佳位置和數(shù)量研究。

4.1 帶狀桁架與伸臂的對比分析

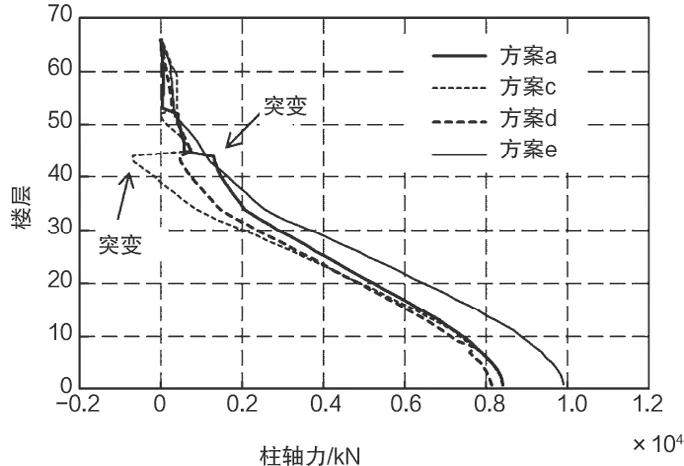

本文的伸臂以及帶狀桁架均采用斜腹桁架形式。為分析伸臂和帶狀桁架加強方式對該項目的作用效果,基于方案a,將兩層伸臂換為帶狀桁架,得到方案c;在方案a 設置伸臂的樓層同時加上帶狀桁架,得到方案d;方案e 為無結(jié)構(gòu)加強層方案(無伸臂和帶狀桁架),主要計算指標結(jié)果如表2 所示,控制風荷載作用下柱軸力變化如圖2 所示。

表2 加強層類型對比計算結(jié)果

圖2 風荷載作用下柱軸力變化

分析表2 和圖2 可知,伸臂體系的應用可以明顯改善結(jié)構(gòu)的層間剛度,但是對結(jié)構(gòu)抗剪性能的提高沒有幫助。設有伸臂的方案a 和方案d 層間位移角均達規(guī)范要求的1/500,且比未設置伸臂的方案c 和方案e 層間位移角減小約18%~48%,但方案a、方案d 的框剪比較方案c、方案e 處于較低水平,框架柱承擔的剪力較小。同時設置伸臂和帶狀桁架可在一定程度上提高結(jié)構(gòu)的框剪比。增設帶狀桁架的方案d 框剪比達10%以上的樓層數(shù)較僅設伸臂的方案a提高50%。設置伸臂后加設帶狀桁架可減小柱軸力突變,增加整個加強層的整體性。圖2 中,未設任何加強層的方案e,在風荷載作用下,軸力沿層高均勻變化;單獨加設伸臂的方案a 和單獨加設帶狀桁架的方案c,在伸臂和帶狀桁架設置的樓層軸力發(fā)生突變,突變量約為400 ~1500 kN;同時加設伸臂和帶狀桁架的方案d,軸力沿層高變化基本均勻,且有效減小了伸臂下柱的軸力。

4.2 伸臂加強層最佳位置和數(shù)量研究

TARANATH B S 以頂部側(cè)移最小為優(yōu)化目標分析了加強層的最優(yōu)設置位置,得出單道加強層最優(yōu)設置位置為離頂層0.455 倍結(jié)構(gòu)全高位置的結(jié)論[3]。MCNABB J W 和MUVDI B B 進一步求得設置兩道加強層的高層結(jié)構(gòu)加強層最優(yōu)位置在距離結(jié)構(gòu)頂部0.312 和0.685 倍結(jié)構(gòu)全高處[4]。

針對本項目,為使比選結(jié)果更具應用性,若選擇鋼管混凝土柱方案為基礎(chǔ)模型,改變伸臂加強層的位置,層間位移角可能都不滿足設計規(guī)范要求,故此項專項研究為基于型鋼混凝土柱模型,并根據(jù)項目建筑特點,分別在33 層(0.5H)、44層(0.68H)和52 層(0.82H)設置結(jié)構(gòu)加強層。以頂點位移和最大層間位移角最小為目標,判別伸臂設置的最佳位置。比選3 種方案,其中方案f 伸臂加強層為33、44層;方案g伸臂加強層為33、52層;方案h 伸臂加強層為44、52 層,主要計算指標結(jié)果如表3 所示。分析表3 可知,加強層位置的變化對結(jié)構(gòu)整體剛度影響較小,自震周期變化幅度為1%~2%。加強層設置在44、52 層效果最佳,其次依次為33、52 層和33、44 層。由于高區(qū)酒店(44 層以上)存在樓板大開洞以及核心筒收筒現(xiàn)象,側(cè)向剛度突變較大,層間位移角亦有明顯突變,故在該區(qū)域(即44、52 層)設伸臂加強層效果最佳。方案h 較方案g 和方案f,層間位移角分別減小2%、19%;頂點最大位移,方案g、h 接近,較方案f 減小約5%。

表3 加強層位置及數(shù)量結(jié)果比較

通過對兩道加強層最佳位置的研究表明,加強層設置在44、52 層效果最佳,且主要計算指標有一定的富余空間,并考慮到建筑使用功能及結(jié)構(gòu)造價的要求,嘗試僅在52 層設置一道伸臂(方案i)。計算結(jié)果表明,結(jié)構(gòu)整體剛度和層間剛度驟降,基本周期增大4%,層間位移角增大14%,頂點最大位移增大10%,因此,僅設置一道伸臂不能滿足設計規(guī)范要求[5]。

5 結(jié)論

(1)3種方案均滿足規(guī)范設計要求。結(jié)構(gòu)層間剛度在中低區(qū)(約40 層以下)均勻變化,高區(qū)層間剛度有較大突變。結(jié)構(gòu)主要受風荷載控制,結(jié)薄弱層均表現(xiàn)在高區(qū)酒店樓板大開洞位置(44 層附近),層間位移角均在此處發(fā)生突變。

(2)伸臂體系的應用可以明顯改善結(jié)構(gòu)的層間剛度,但是對結(jié)構(gòu)抗剪性能的提高沒有幫助,增設帶狀桁架可在一定程度上提高結(jié)構(gòu)的框剪比。

(3)設置伸臂后加設帶狀桁架可減小柱軸力突變,增加整個加強層的整體性。

(4)加強層位置的變化對結(jié)構(gòu)整體剛度影響較小,自震周期變化幅度為1%~2%,在中高區(qū)(44、52 層)設伸臂加強層效果最佳,層間位移角最大可減小19%。