湖北省保康縣地質災害分布特征及發育規律研究

周艷松, 曾 洋*, 楊 濤, 楊 穎

(1.湖北省地質環境總站,湖北 武漢 430034; 2.資源與生態環境地質湖北省重點實驗室,湖北 武漢 430034;3.湖北交投智能檢測股份有限公司,湖北 武漢 430051)

湖北省保康縣地處鄂西北山區,區內地質環境復雜,屬地質災害高易發區。近年來,隨著城鎮化進程的加快,大量的居民區、工業園區、高速公路及高鐵的建設等人類工程活動進一步加劇了地質災害的發生,給當地人民的生產、生活及生命財產安全造成了極大的危害,同時也嚴重阻礙了地方經濟的發展。

許多學者利用地質災害調查成果開展了縣域地質災害發育規律的相關研究,如張秦華等[1]在調查資料統計分析的基礎上開展涇陽縣地質災害時空分布與形成條件的研究;袁玉華等[2]、張明磊等[3]、劉翠然等[4]根據當地的地質環境條件,分析地質災害的發育特征及分布規律,為當地地質災害的防治提供科學依據。自2015年開始,保康縣先后開展了地質災害詳細調查(1∶5萬)、“四位一體”網格化地質災害隱患點核查及數據更新地質災害風險調查評價(1∶5萬)等工作。本文在相關研究成果[5-22]的基礎上,以保康縣開展的歷次地質災害調查工作資料為基礎,通過綜合研究,對調查數據進一步統計分析,總結地質災害的分布特征與成因機制,提升保康縣地質災害基礎研究水平,為該縣防災減災和制定區域防災規劃提供基礎地質依據。

1 區域地質環境概況

保康縣位于湖北省西北部、襄陽市西南部,地理坐標東經110°45′~111°31′,北緯31°21′~32°06′,國土面積為3 225 km2。該縣屬長江中游亞熱帶大陸季風氣候,多年平均氣溫為6.7~14.6℃,多年(1957—2020年)平均降雨量為916.7 mm。地表水系發育,境內有73條河溝,其從屬于沮河、南河及蠻河三大水系。

保康縣境內山巒重疊,溝壑縱橫,地勢起伏多變,荊山主脈呈EW走向,橫貫中部,將保康縣分成南北兩部:南部山勢平緩,河谷較寬;北部山勢高突,河谷較窄。區內地層出露面較廣的為奧陶系和震旦系,第四系、白堊系、二疊系、石炭系、泥盆系、志留系、寒武系皆有分布。保康縣地處揚子準地臺北緣,處于鄂西山地強烈上升區,四周分布有挽近期活動性斷裂,北部為近EW向的青峰斷裂,西部為NNE向的新華斷裂,南部為NNW向的通城河斷裂,中部為EW向的陽日灣斷裂。

2 地質災害主要類型

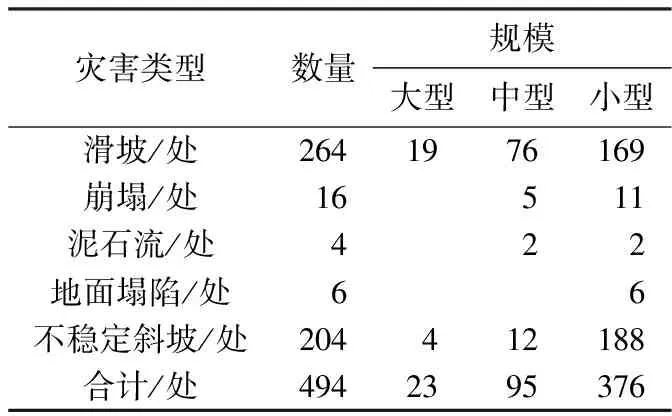

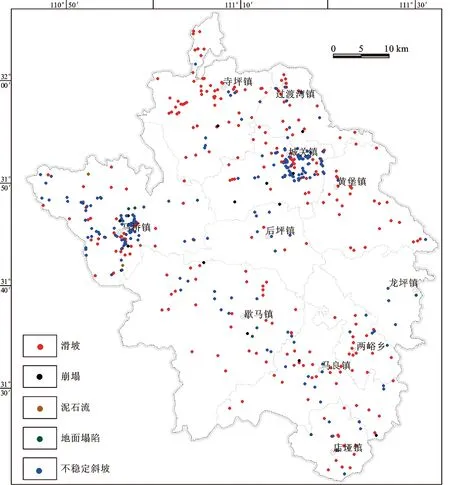

保康縣地質災害發育強烈,主要有滑坡、不穩定斜坡、崩塌、地面塌陷、泥石流等五種地質災害類型(圖1),有各類地質災害點494處[23]。區內地質災害類型以滑坡為主,發育264處,占比為53.44%;其次為不穩定斜坡,發育204處,占比為41.30%;崩塌發育16處,占比為3.24%;地面塌陷6處,占比為1.21%;泥石流4處,占比為0.81%(表1)。

表1 保康縣地質災害規模分類統計表Table 1 Classification statistics of the scale of geological disasters in Baokang County

圖1 保康縣地質災害分布圖Fig.1 Distribution map of geological disasters in Baokang County

2.1 滑坡

區內有滑坡264處,通過統計分析發現,滑坡規模以小型為主,占全縣地質災害總數的64.02%;其物質成分以土質滑坡為主,占總數的93.56%;從坡體厚度來看,以淺層滑坡為主,占總數的86.36%;從誘發因素來看,以自然因素引起的居多;從運動形式統計,以牽引式為主;從穩定性統計上,大部分滑坡處于不穩定狀態;從滑坡形成時間方面,以新滑坡為主。

2.2 不穩定斜坡

區內不穩性斜坡發育有204處,其規模以小型為主,占全縣地質災害總數的92.16%;依據不穩定斜坡物質成分組成特點,以土質不穩定斜坡為主,共156處,占總數的76.47%;根據誘發因素來看,以自然斜坡為主,占總數的80.39%;根據潛在破壞模式來看,以潛在滑坡為主,占總數的98.53%。

2.3 崩塌

保康縣崩塌不甚發育,僅有16處(總規模15.08×104m3)。其中,小型崩塌11處,中型崩塌5處;有8處為較穩定狀態,8處為不穩定狀態。從崩塌形成機理上統計,錯落式崩塌8處、滑移式崩塌4處、傾倒式崩塌4處。

2.4 泥石流

泥石流多形成于降雨充沛、匯水面積較大且具有較多松散物源的山間溝谷地形。保康縣泥石流僅發育4處,其特點為山體溝谷匯水面積大,溝谷兩側斜坡高差大,坡體表層有松散堆積體物源,堆積體總規模為5.08×104m3。其中,規模為小型和中型各2處;狀態為較穩定狀態和不穩定各2處。

2.5 地面塌陷

區內地面塌陷有6處,陷坑總面積22.1×104m2,分布于碳酸(鹽)巖地層區,規模均為小型。因采空引發的冒落型塌陷3處,陷坑平面形態均為不規則形,剖面形態2處為漏斗形、1處為矩形,四周一般參差不齊,局部沿裂隙拉張陷落;巖溶塌陷3處,平面形態均為不規則形,剖面形態2處為漏斗形,1處呈矩形。

3 地質災害分布特征

3.1 空間區域分布特征

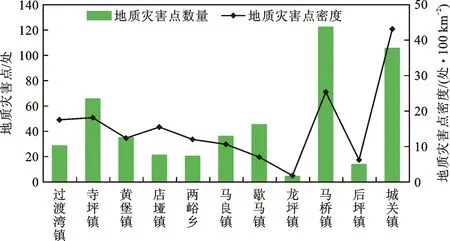

保康縣地質災害分布遍及境內11個鄉鎮。各鄉鎮地質災害數量及密度分布情況見圖2。保康縣地質災害數量最多的3個鄉鎮依次為馬橋鎮、城關鎮和寺坪鎮,這3個鄉鎮的地質災害數量占全縣地質災害點總數的63.21%;而龍坪鎮、后坪鎮等鄉鎮地質災害相對不發育,分別僅占全縣地質災害點總數的0.87%、2.81%。保康縣地質災害點密度為15.28處/100 km2,密度較大的鄉鎮為城關鎮、馬橋鎮和寺坪鎮,密度較小的鄉鎮依次為龍坪鎮、后坪鎮和歇馬鎮。

圖2 各鄉鎮地質災害點分布數量及密度示意圖Fig.2 Schematic diagram of the distribution number and density of geological disaster points in each township

3.2 高程分布特征

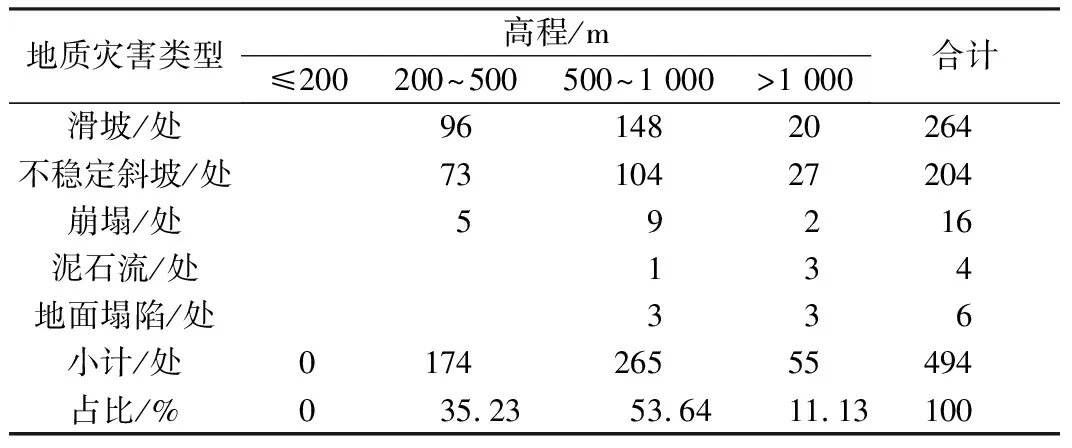

根據調查的資料統計分析,保康縣滑坡、不穩定斜坡、崩塌、泥石流及地面塌陷分布于不同高程段上(表2)。其中在高程200~500 m發育有地質災害點174處,占地質災害總數的35.23%;高程500~1 000 m發育有265處,占地質災害總數的53.64%;高程>1 000 m發育有55處,占地質災害總數的11.13%。由表2可知,區內地質災害主要集中分布于高程500~1 000 m的中低山區以及200~500 m的低山區。

表2 地質災害發育高程關系統計表Table 2 Statistical table of the relationship of geological disaster development elevation

3.3 坡度分布特征

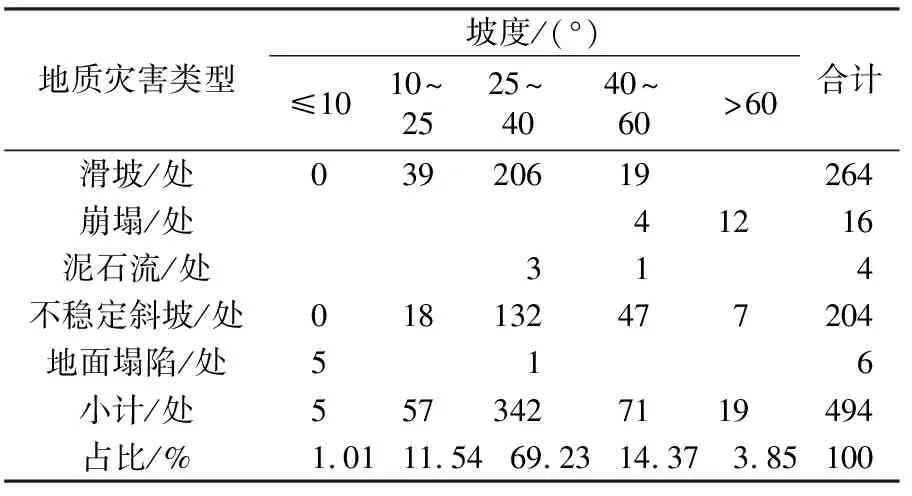

根據遙感解譯并利用ASTER DEM數據提取出地形坡度,可分為5個類別:≤10°為平臺或微坡;10°~25°為緩坡(或較陡坡);25°~40°為陡坡;40°~60°為急陡坡;>60°為陡崖。由表3可以看出,區內地質災害在不同坡度下分布的數量不同,分布的地質災害類型也不盡相同。陡坡地形(坡度為25°~40°)分布地質災害數量最多,達342處;在急陡坡地形(坡度為40°~60°)分布的數量次之,達71處;在緩坡地形(坡度為10°~25°)分布57處;在陡崖地形分布地質災害19處;在微坡地形分布地質災害5處,且均為地面塌陷。在地形坡度25°~40°的陡坡地段分布的地質災害類型以滑坡和不穩定斜坡為主;地形坡度>60°的陡崖地段,以崩塌為主;≤10°的微坡地段,地質災害以地面塌陷為主。

表3 地質災害類型按地形坡度分布統計表Table 3 Statistical table of distribution of geological disasters types by terrain slope

3.4 工程地質巖類分布特征

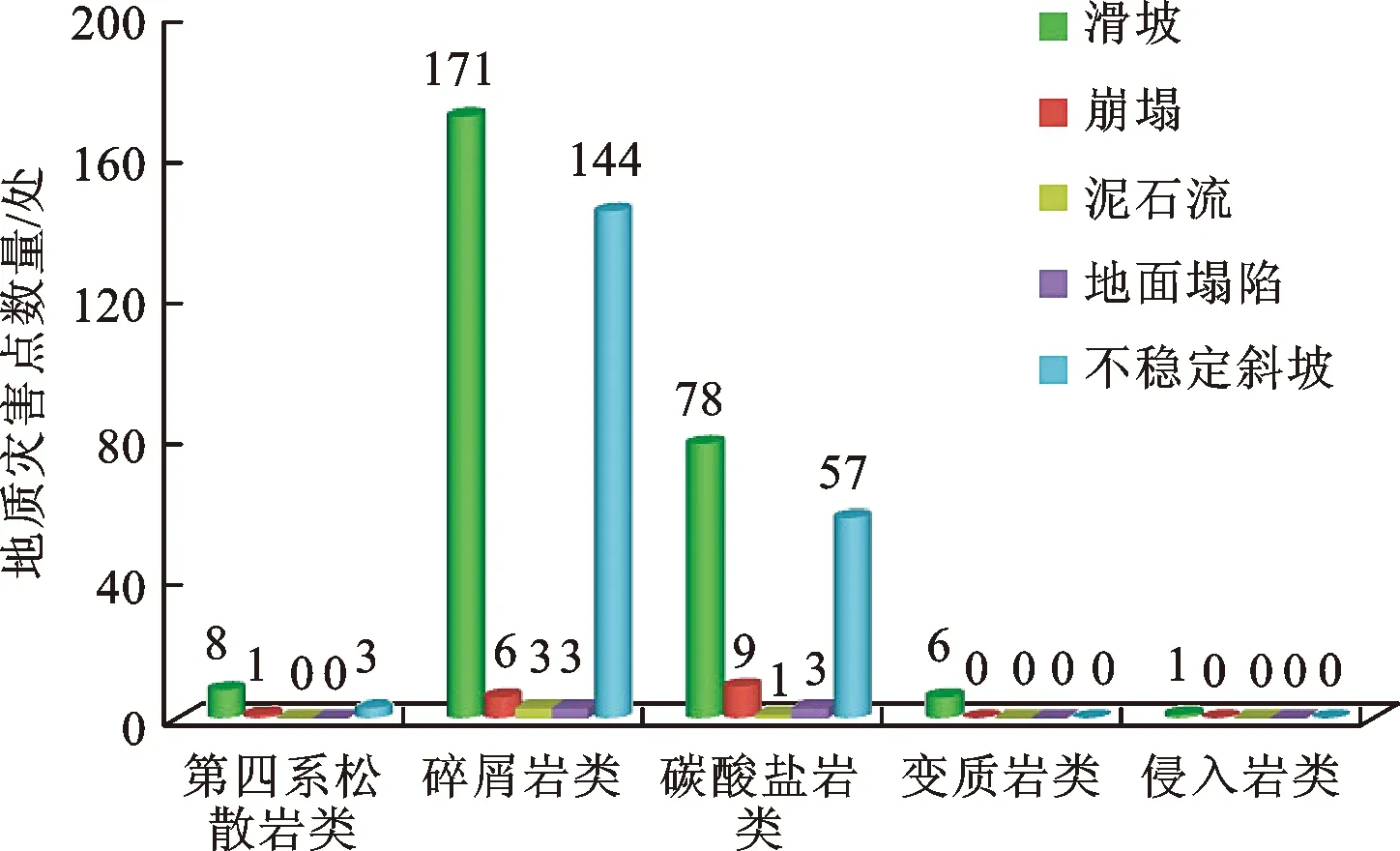

區內地質災害按工程地質巖類的分布特征統計見圖3。分布于第四系松散巖類的地質災害點有12處,占全縣地質災害總數的2.43%;分布于碎屑巖類的地質災害點有327處,占全縣地質災害總數的66.19%;分布于碳酸鹽巖類的有148處,占全縣地質災害總數的29.96%;分布于變質巖類的有6處,占全縣地質災害總數的1.22%;侵入巖類的分布于較少僅1處,占全縣地質災害總數的0.20%。區內地質災害點主要集中分布于碎屑巖類及碳酸鹽巖類地層。

圖3 地質災害點按工程地質巖類分布直方圖Fig.3 Histogram of the distribution of geological disasters points according to engineering geological rock types

3.5 構造單元分布特征

區內地質災害具有與主構造線展布方向一致的特征,具體表現在沿斷裂構造帶兩側密集發育(圖4),共發育有地質災害點258處,占總數的52.23%。新華斷裂(F4)兩側各1 km影響范圍內分布有地質災害點55處;與其相切的陽日斷裂(F10)及附近巖層強烈擠壓變形,巖石強烈破碎,地質災害發育,分布有地質災害點23處;簸裕山斷裂(F14)兩側1 km影響范圍內分布有地質災害點41處,梅花寨背斜(①)影響范圍內分布有地質災害點7處,主要集中于其核部;寺坪—牛頭山倒轉向斜(②)兩側分布有地質災害點15處,其核部出露地層多為頁巖類,巖體較破碎,風化程度較高,地質災害密集發育。

圖4 地質災害點按構造單元分布統計圖Fig.4 Statistical map of distribution of geological disasters points by tectonic units

3.6 時間分布特征

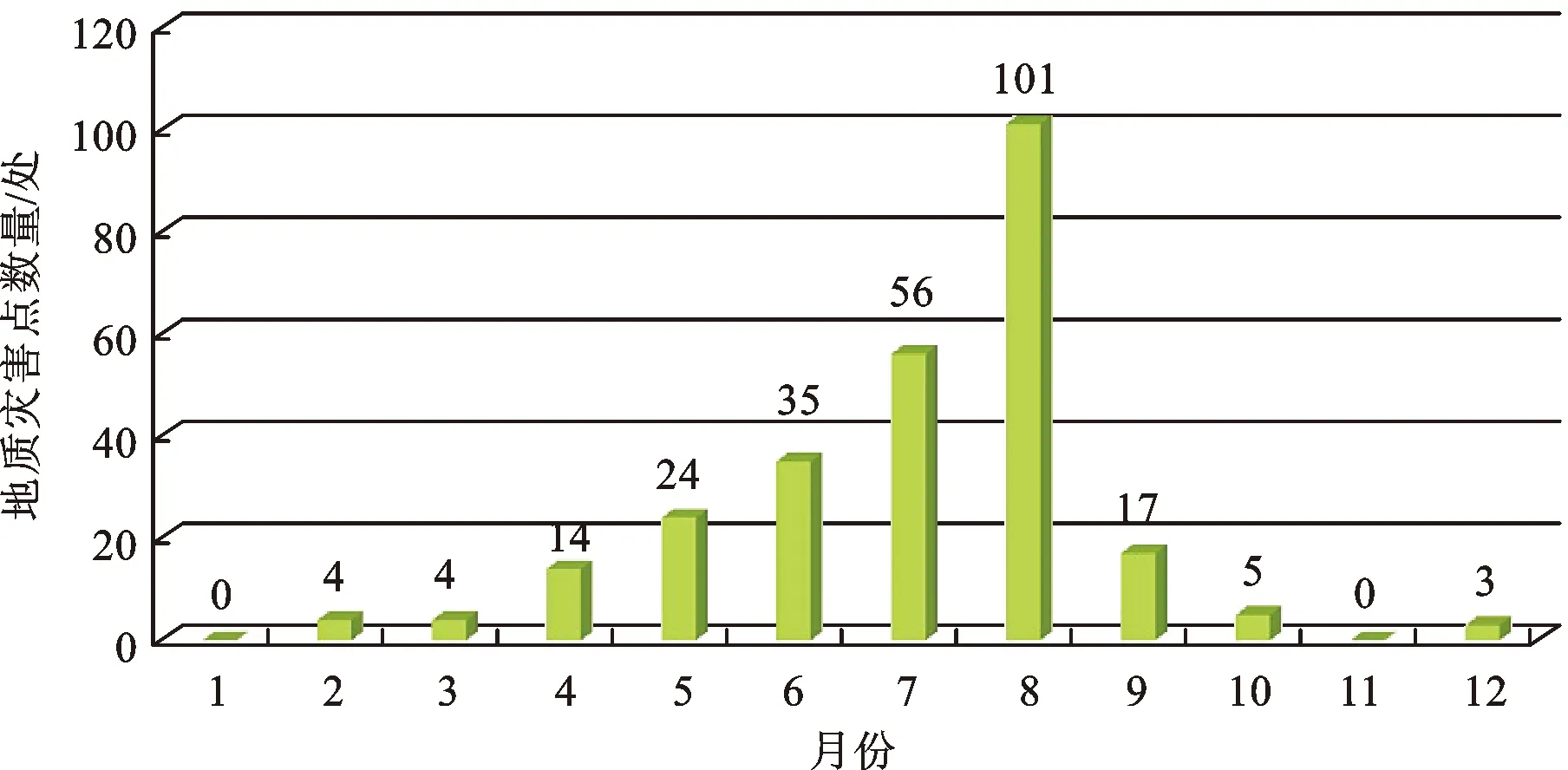

據對保康縣263處有準確發生時間的災害點統計分析,區內地質災害一般集中發生在7、8月,其中發生于7月份的有56處,占全縣地質災害總數的21.3%;發生于8月份的有101處,占總數的38.4%,其他10個月共計發生地質災害106處,占總數的40.3%。由此可見,全縣發生地質災害在月份上分布不均,且主要分布于汛期7—8月份(圖5)。

圖5 地質災害按月份分布直方圖Fig.5 Histogram of the distribution of geological disasters by month

4 地質災害成因機制分析

4.1 內在因素

4.1.1地形地貌

地形地貌是影響地質災害發育的重要因素,地貌單元、地形坡度、相對高差、斜坡坡向等因素對地質災害的發育影響強烈[10]。研究區內地質災害主要集中在構造剝蝕、侵蝕中低山區,占全縣面積的50.81%。該地域海拔高程在600~1 500 m,坡形多呈凹狀,其上段多為陡坡,中下段以中—緩坡為主,河流河谷在剖面上多呈“U”字型,切割深度一般在180~650 m。在坡度25°~40°的區間內,巖石表層覆蓋物及風化物易于堆積,在降雨條件下,雨水匯集形成坡面徑流進入巖土體,產生較高的動、靜水壓力,導致斜坡失穩。當坡度≤25°時,坡體提供的滑體物質移動的下滑力較小,坡面徑流速度較緩,不易滑動;當坡度>40°時,殘坡積層堆積難度大,且地表水體不易下滲,不具備滑坡形成的物質條件。當坡度相同時,斜坡相對高差的不同會影響其應力狀態,隨著坡高的增加,坡體的勢能也隨著增加,斜坡的安全性進一步降低。斜坡高度在20~100 m區間內,人類活動頻繁,切坡建房等人類工程活動造成坡腳臨空面,為斜坡變形提供了地形條件。此外,廣義的陰坡,日照時間較短,氣溫較低,蒸發較慢,地表降雨入滲進入巖土體賦存時間更長,易沿巖土界面或強弱風化帶形成潛在滑移面。

4.1.2地層巖性

地層巖性和巖土體結構是影響地質災害形成的物質基礎[11]。區內大面積出露志留系羅惹坪組、新灘組碎屑巖,多為粉砂質頁巖、砂質頁巖,出露面積較廣,主要分布于歇馬鎮及寺坪鎮—黃堡鎮一帶,分布面積約814.32 km2,占全縣面積的25.2%。巖體物質在構造作用和物理風化等因素影響下,一旦受到降雨入滲影響,易形成軟弱結構面,成為潛在滑動面或滑動帶,進而為滑坡的滑動創造條件;同時其抗風化能力差,結構較為破碎,易形成松散堆積層,為滑坡發生提供物質來源。相反,區內其他硬質巖類,抗風化能力強,結構較完整,不易形成潛在滑動帶和堆積層物質。區內崩塌巖性主要為灰巖、白云巖和頁巖。碳酸鹽巖在溶蝕、風化作用等因素影響下,巖溶裂隙較為發育,在受到構造裂隙和卸荷裂隙切割后巖體破碎程度加劇,從而因構造裂隙開裂變形成為危巖體;頁巖巖層受力學強度低的影響,其裂隙較為細密,巖體穩定性差,受到外力作用影響,易發生失穩形成崩塌。

4.1.3地質構造

區內褶皺軸向與主構造線方向基本一致,主要沿龍坪—黃堡—城關—過渡灣一線發育,形成一系列NWW-EW向背斜與向斜,呈雁列式分布,兩翼巖層多陡傾,軸面多傾向N-NNE。區內山體走向與主構造線方向基本一致,NNE向沖溝發育,地質災害邊界多受沖溝控制,主滑方向多與褶皺軸面傾向一致,走向上多沿褶皺軸線發育,說明褶皺一定程度上控制著地質災害的發育[16]。區內斷裂構造運動不但為滑坡的產生提供物質基礎,而且對滑坡的規模、空間分布具有控制作用。保康縣境內主要發育有新華斷裂和陽日斷裂兩大區域性斷裂,沿兩大斷裂南北和東西方向發育各類小型斷裂。這些斷裂帶附近發生的滑坡類災害往往成群成帶連續分布,滑坡的走向、滑動方向明顯受斷裂構造線控制,說明滑坡的形成受斷裂構造的控制和影響[17-20]。如新華斷裂帶影響范圍內發育的滑坡地質災害有22處,占區內地質災害總數的4.45%。該斷裂帶為一條較寬的、呈雁行排列的斷裂帶,早期近EW向構造線被切割成若干塊體;斷裂呈NNE向延伸,走向25°~35°,傾角陡傾;由于強烈擠壓形成構造角礫巖、碎裂巖,形成幾十米寬的破碎帶,破碎帶巖石破碎,結構面較多,局部存在軟弱面或軟弱帶,巖體強度較低,易風化剝蝕,形成松散巖類堆積;在降雨、風化、侵蝕、人類工程活動等因素作用下,易形成地質災害。

4.2 外部因素

4.2.1降雨

在諸多形成地質災害的不利因素中,降雨是最重要的誘發因素[21]。降雨對滑坡所起的作用主要表現在:軟化、潛蝕巖土,降低軟弱結構面的強度,增大孔隙水壓力,使處于極限平衡狀態的滑坡體產生滑動;同時,多次的干濕狀態交替變化使得巖土體開裂,產生大量的裂隙,為地表水的入滲提供了良好的通道,使滑坡變形加速。在滑坡已具備地形地質條件的基礎上,降雨就成了重要的誘導和觸發因素。

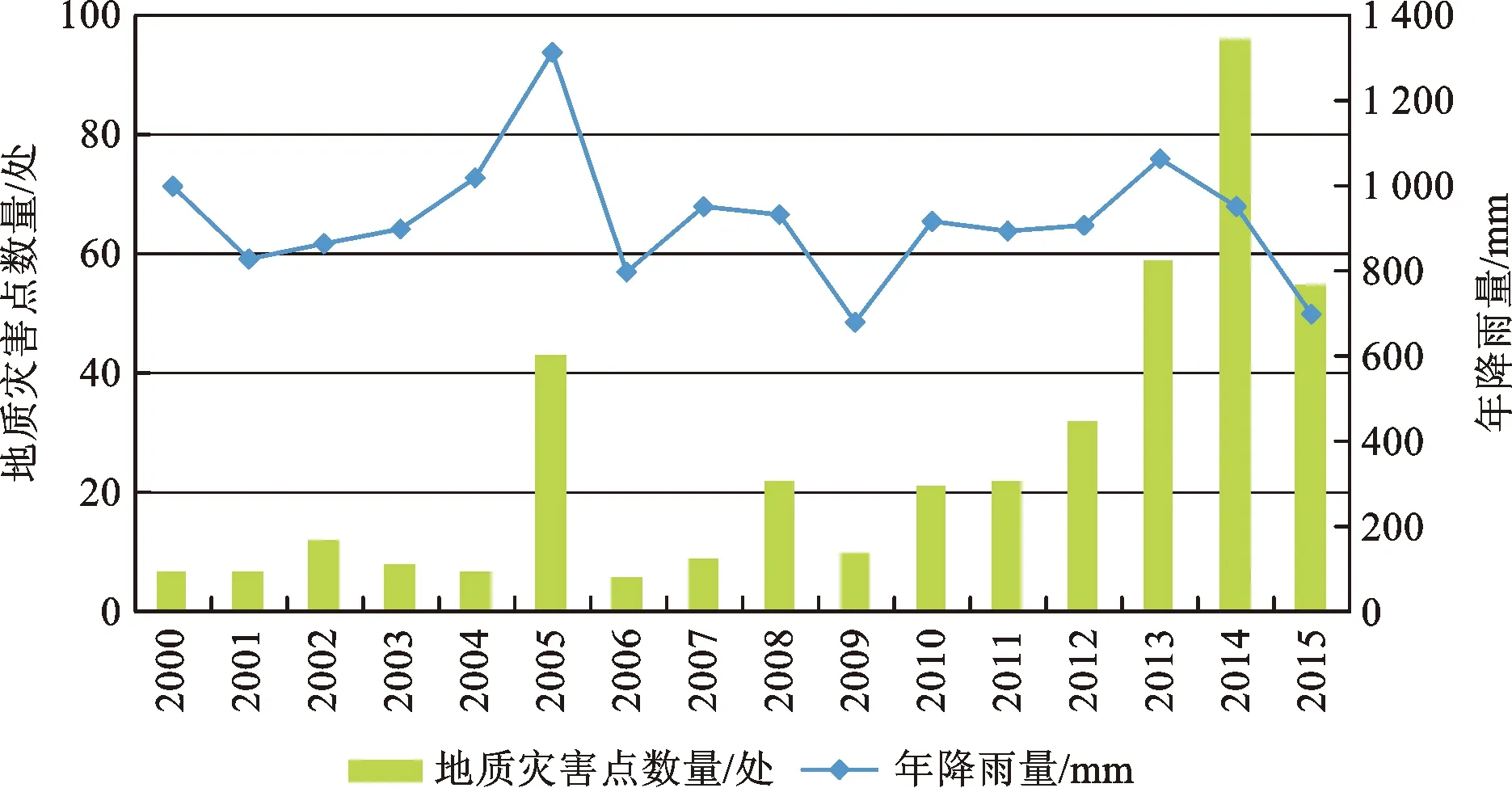

由圖6可知,在年降雨量較大的年份,其地質災害發生數量也相應增加,如2005年、2013年、2014年、2015年。同時,在降雨量較多的汛期4—9月,地質災害發生頻率相應增加。通常,降雨量超過了特定的地質災害預警閾值,則易引發多處地質災害,如自2012年8月以來,保康縣出現多次持續強降雨過程,特別是2012年8月5—6日,保康縣遭遇百年不遇的特大暴雨,日降雨量達207.3 mm,使該縣地質災害發生數量達13處。

圖6 保康縣年降雨量與地質災害發生數量對比圖Fig.6 Comparison of annual rainfall and the number of geological disasters in Baokang County

4.2.2人類工程活動

區內地質災害的形成與人類工程活動關系密切[22],人類工程活動主要包括:切坡建房、道路交通建設、農業耕作及采礦活動,因其誘發的地質災害數量為237處,占全縣地質災害總數的47.97%。

保康縣為山區縣,區內地勢平緩的建設用地稀少,在房屋建設過程中需要開挖山體、切坡建房。保康縣城關鎮周邊因城鎮化建設需要,對多處山體進行開挖,形成高陡臨空面,其高度多為8~10 m,坡度為50°~70°。斜坡開挖后打破了原有的應力平衡,在其他外部因素作用下極易發生滑坡災害,特別是在受到降雨或地表水入滲等因素的影響下,巖土體抗剪強度降低,易導致坡體多次發生坍塌、滑移變形。同時保康縣人均可耕作面積少,為了增加耕作面積,區內居民常開挖坡體改造成梯田固土,梯田下部少量建有簡易干砌石擋墻,局部塌滑變形的現象時有發生。此外,一些歷史上發生的老滑坡,因勢能得到釋放,地勢減緩,土壤相對較肥沃,通常也是當地居民較好的耕地,農業活動對坡體不斷地擾動、破壞,在降雨等不利因素影響下,易引發老滑坡復活,造成地質災害。保康縣近年來大力發展基礎交通建設,在道路建設和礦業開采過程中對山體開挖,一方面形成大量高陡邊坡,改變巖體穩定狀態,引發崩塌等地質災害;另一方面造成大量高填方,其巖土體結構松散,受降雨等因素影響易形成滑坡或泥石流。

5 結論

(1) 保康縣發育有滑坡、不穩定斜坡、崩塌、地面塌陷、泥石流等五種地質災害類型,其中滑坡所占比例最高,為全縣地質災害總數的53.44%,發育規模上以小型為主,占總數的64.02%。

(2) 保康縣地質災害在地域分布上主要集中于馬橋鎮、城關鎮和寺坪鎮;在高程分布上,主要集中于500~1 000 m中低山區以及200~500 m低山區;在坡度分布上,陡坡地形(坡度為25°~40°)分布的地質災害數量最多;在工程地質巖類分布上,有66.19%的地質災害集中于碎屑巖類地區;在構造單元分布上,沿斷裂構造帶兩側密集發育,共發育有地質災害點258處,占總數的52.23%;在時間分布上,主要集中于汛期7—8月。

(3) 保康縣地質災害發育受地形地貌、地層巖性、地質構造等內在因素控制,在降雨和人類工程活動等外部因素誘發下導致了各類型地質災害的發生。

(4) 隨著社會經濟的發展,保康縣地質災害發生頻率可能會大幅增加,建議該縣相關部門進一步查明地質災害形成條件,掌握地質災害基本特征,有針對性地開展地質災害防治宣傳,規范人類工程活動,健全地質災害防治體系,開展地質災害專群結合的監測預警,加強地質災害排查,實施重大地質災害隱患防治工程,確保該縣人民生命財產安全。