《天工開物》的一些社會未解問題淺探

□艾君

一部根植于中國固有文化傳統、體現樸素唯物主義自然觀,在世界產生巨大影響的明末問世的國學經典;一部對古代科學傳統有效繼承,也與當時興起的有啟蒙意義的實學意識和民生意識息息相關的科學著作;一部詳細敘述明朝中國農作物和手工業原料種類、產地、生產技術和工藝裝備及生產經驗的技藝百科全書……它就是明末科學家宋應星編撰的《天工開物》。

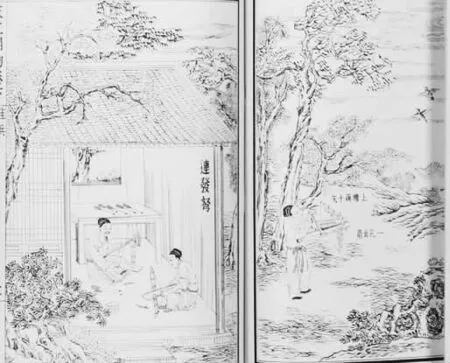

《天工開物》 是世界上第一部關于農業和手工業生產的綜合性著作,其圖文并茂、注重實際、重視實踐,對中國古代的各項技術進行了系統總結……被我國學者稱為“一部百科全書式的科技著作”,被外國學者稱為“中國17 世紀的工藝百科全書”。此書共三卷十八篇,是在崇禎十年(即公元1637 年)刻板印刷發行,收錄了農業、手工業、工業等生產技術。所涉獵技術,反映了明末中國出現資本主義萌芽時期的生產力狀況。《天工開物》 在問世后,第二版也在清初順治年刻印后在南北各地流通,并成為向國外出口的書籍之一,在日歐等地開始熱傳。

那么,宋應星為何要寫《天工開物》?這要從其家境和追求功名說起——

仕途失意,著書立說而揚名

宋應星,字長庚,明萬歷十五年(公元1587年)出生于江西奉新縣一個士大夫家族。自幼聰明好學,深得老師及長輩喜愛。稍長,考入奉新縣縣學為庠生,開始熟讀經史及諸子百家,喜愛宋代“二程(程頤、程灝)、周敦頤、朱熹、張載” 四大理學家學說,尤愛張載關學,對天文學、聲學、農學及工藝制造之學有很大興趣,曾熟讀過李時珍的《本草綱目》(即1596 年版)等書。少年時,宋應星愛好音樂、詩詞,常與同窗好友在當地風景名勝處郊游,相互催詩,縱談天下。

萬歷四十三年(公元1615 年),宋應星與兄應升赴南昌參加乙卯科鄉試考取全省第三名、其兄名列第六,便有“奉新二宋” 之名。當年秋,兄弟二人赴京應丙辰科會試,名落孫山,不久便去江西九江府白鹿洞書院拜學者舒曰敬進修。萬歷四十七年,兄弟二人再赴京趕考,仍未及第。之后又于天啟以及崇禎初年再試,均告失敗,從此遂絕科舉之念,于崇禎四年(公元1631 年)回鄉服待老母,四年后應任為江西袁州府分宜縣教諭,專心教書育人和對學問的孜孜追求,這便成為其一生中關鍵階段。

五次進京會試的艱苦旅途跋涉,讓宋應星見聞大增,在田間、作坊調查到許多生產知識。他說:“為方萬里中,何事何物不可聞。” 擔任分宜縣教諭期間便有時間將其長期積累的生產技術等方面知識加以總結整理,終于編著《天工開物》 一書,在崇禎十年(公元1637 年)由其友涂紹煃資助刻板印刷。《自序》 中其描述說:“傷哉貧也!欲購奇考證,而乞洛下之資,欲招致同人,商略贗真,而缺陳思之館”。意思說,當時想驗證書中所記生產技術或科技項目卻缺少經費,想與業內討論一些真偽也缺場館,只得“炊燈具(備)草”(日夜寫書),但“大業文人,棄擲案頭,此書于功名進取毫不相關也。” 可見,宋應星此時之貧困和寫作之艱辛。

從宋應星人生閱歷可見,若沒有其五次不遠千里、歷盡艱難赴京趕考經歷,也不可能搜羅積累當時厚實的農業和手工業生產的技藝資料;若沒有其五次進京會試均告失敗,也難以在擔任教諭期間專心對學問的孜孜追求,將積累的生產技術等方面知識加以總結整理而寫成《天工開物》 ……

那么,宋應星是如何駕馭并完成這部科技著作的呢?這要從當時社會背景和其主觀因素說起——

諸多因素,促使其完成科技百科之作

首先,受實學意識和民生意識影響,或為宋應星編撰《天工開物》 的動力。從明朝萬歷年起,隨著西方商業勢力在我國土壤生長,我國部分地區不少行業中出現資本主義萌芽,商業和交通也較發達。在農業中,作物品種得到改良和增加,糧食作物、經濟作物的單位面積產量和總產量都有了明顯提高。一些地區出現了專業化經營,手工業種類較多,與國計民生關系較為密切的冶金、陶瓷、紡織、造船業等行業最為發達。由于社會需要,加之實學之風吹動,諸多實際應用的著作在明代也就相對集中地陸續應運而生,繼李時珍的《本草綱目》 后,明萬歷三十六年(即1608 年)徐光啟的《甘褚疏》 問世;明萬歷四十年(公元1612 年),傳教士熊三拔水利專著《泰西水法》 在京刻印;明萬歷四十一年(公元1613 年),水利學家童時明水利工程技術的《三吳水利便覽》 著成,我國農業總結性著作《農政全書》 歷時二十年也完成……這些實用之作,給宋應星編著《天工開物》 提供了樣本和動力。

其二,“濟世” 而“有益于民生日用”,或是《天工開物》 編撰初衷。《天工開物》 雖為我國古代科技方面的總結性著述,卻繼承了“濟世” 而“有益于民生日用” 的古代科學傳統觀。宋應星治學途徑是走出書齋,接觸社會,其游歷考察和仕途經歷,使之有更多機會了解民間生產領域現狀和對技藝所需。古人說:“百姓日用即道。” 宋應星立足于“有益于民生日用” 編撰目的,反映“道” 與“理” 的合一,其或要在自然的理中尋出一條人類生存之道。由此見之,宋應星之所以能駕馭并完成《天工開物》,來自其固有中國文化傳統觀和樸素唯物主義自然觀。

另外,宋應星之所以駕馭并完成《天工開物》,也來自其“雜家” 功力。近些年來,史學界越來越多地認為,宋應星是位對思想、經濟、文化,對農業、手工藝、工業技術、生化物理學等方面多有研究者,不僅是科學家,而其在自然哲學思想上也有很高建樹。當代英國科技史家李約瑟評價其是“中國的狄德羅”;日本漢學家貝原篤信評價其是“中國的阿格里科拉”。而我國當代史學家李以章認為,“宋應星在總結農業和手工業經驗的過程中,逐步形成了樸素的唯物論和辯證法的思想,而這一思想指導著他在科學技術的研究中奮力向前,取得了卓越成就,成為我國乃至世界歷史上杰出的學者。”

宋應星編撰的《天工開物》 這部深受世界各國推崇的科技百科全書,據說曾被清政府“封禁二百多年”,果真如此嗎?

被“封禁二百多年” 之迷

近代以來,《天工開物》 曾被清政府“封禁二百多年” 的觀點長期占有主流。有學者還說,清朝《天工開物》 在國內一度不傳,是因乾隆年間修《四庫全書》 時被清政府禁毀。

關于《天工開物》 被清政府“封禁二百多年”源頭,應與宋應星之兄宋應升出版的《方玉堂全集》有關。被“封禁二百多年” 之說出自民國時一件往事,說民國時有學者為尋找《天工開物》,國內找不到,從日本引進。我國現代地質事業奠基人丁文江在民國間《重印〈天工開物〉 跋文》 中,敘述其在國內千方百計想找《天工開物》 找不到的經過。一些文章里有如下介紹,在清朝統治時期,在國外出版《天工開物》,國內反而絕版。據當代科學技術史家潘吉星考證認為,民國時“在日本《天工開物》一書非常容易見到”。這些情況出現又聯想到修《四庫全書》 時曾有過的文字獄,或一些學者產生《天工開物》 在清朝曾被銷毀或封禁的猜想。

《天工開物》 到底屬不屬清朝時禁書呢?查閱現存幾種《清代禁書總述》,在3000 多種禁書中并無《天工開物》。而發現,清初順治年間卻有《天工開物》 第二版刻板發行后在南北各地流通的事實。據江西當代學者徐鐘濟在2010 年編著出版的《宋應星傳》 一書里說,在清代沒禁此書。也有學者認為,此書在中國從未失傳只是被冷漠。

那么,如果沒禁又為何在國內匿跡二百多年呢?筆者閱讀一些資料后認為或有以下三點原因——

一是清朝的科舉制度,從一定意義束縛《天工開物》 在知識界傳播,從而也就沒有再引起社會關注。盡管今天回首來看,當時的科舉制度有某些積極借鑒意義,但一度僵化死板的科舉制度,從一定程度制約了當時科技發展。從清政府科舉考試內容看,而類似《天工開物》 一些實用技術類被文人忽視也成必然。盡管鴉片戰爭后,也開始漸設“算學、經科” 等新科目,到公元1905 年9 月2 日科舉制滅亡后開始興辦現代學校,但是從《天工開物》 問世到科舉制滅亡時間已過近三百年,期間《天工開物》沒被足夠重視,在國內逐漸冷漠流失,也是社會和歷史發展決定的。

二是清政府編撰《四庫全書》 沒收錄《天工開物》,從一定意義看也抑制了其在社會上的流行。考究發現,關于《天工開物》 上不了《四庫全書》 目錄也有其原因。《四庫全書》 分經、史、子、集四部。“四庫” 修書之前,清代出版業高度發達,典籍充分積累,藏書興盛,漢學成主流學風。從歷史看,盡管乾隆也想借纂修書,以“寓禁于征”,但若只因《天工開物》 里有“反清” 字樣內容而沒收錄或被禁毀,或不是主因,對于修書者而言刪去或改之即可,何況《天工開物》 內容并無明顯反清思想。如果以有明顯思想傾向的明代方以智、顧炎武等著作,在修《四庫全書》 時并未禁毀還獲四庫館臣很高評價看,當時禁毀《天工開物》 似乎缺少足夠理由。由此筆者認為,《天工開物》 上不了《四庫全書》,應是編撰思想和主題所致。

三是清朝乾隆后或因社會發展因素,造成文人對《天工開物》 漠然置之后,逐漸在社會被淡忘。從歷史時空看,明末《天工開物》 的問世,適應了當時社會環境和世人對技術類圖書的需求,促進了科技發展和進步。但就明朝科技類圖書看,《天工開物》 晚于《本草綱目》 《甘褚疏》 《泰西水法》等著作,在浩瀚的中國經典書海里,《天工開物》在清朝四庫館臣眼里則易被忽視。

由此可見,清朝重文輕理的科舉制度,《四庫全書》 沒有收錄,以及乾隆后科技發展……這些因素從一定程度上制約《天工開物》 之后在社會上流行和再版。

那么,《天工開物》 在當時被清政府漠然置之,而十七世紀開始為何會在日歐等地熱傳呢?

被清政府冷漠,卻在日歐等地熱傳

中國有句俗語,“墻內開花墻外香”。

十七世紀后期,《天工開物》 由貿易商帶入日本后開始民間傳播。十七世紀末,日本家庭手工業或手工作坊與中國商貿往來頻繁。但當時日本生產技術相對落后,產品相對粗糙,而《天工開物》 正是其社會所需要的。日本政府便將其作為生產技術實用圖書開始刊刻,在其各藩的“植產興業” 中被奉為指南。十九世紀后,日本開始明治維新,雖引進西方近代技術,但《天工開物》 有關技術還在日本民間相關產業發展中發揮作用。與此同時,《天工開物》 在十八世紀傳到朝鮮。公元1783 年朝鮮思想家樸趾源在其《熱河日記》 一書中熱薦此書。而朝鮮內閣重臣徐有榘在執筆的《林園經濟十六志》,以及朝鮮實學家李圭景在公元1834 年編撰的《五洲書種博物考辨》 和其公元1857 編撰的《五洲衍文長箋散稿》 等科技作品中,都多次引用此書里相關內容。另外,十八世紀《天工開物》 也被譯成英文刊于印度《孟加拉亞洲學會學報》。

當然,《天工開物》 影響更大還是歐洲。《天工開物》 雖成書明末,但我國長期積累的實用科學技術是歐洲無法比擬的。十八世紀開始,《天工開物》 陸續在一些歐州國家傳播,加速歐洲農產品積累,推動了歐洲農業革命和工業革命。公元1830 年法蘭西學院漢學家儒蓮將《丹青》 章論“銀朱部分”譯成法文刊出,1840 年儒蓮又將此書制墨、造紙及銅合金部分譯文發于法國《化學年鑒》 及《科學院院報》,我國明朝造紙新技法讓法、英、德造紙業頗受益,使其原料危機獲得緩解。十八世紀歐洲蠶桑技術等存在不足,1837 年儒蓮便將此書“乃服” 中養蠶部分及乾隆七年編撰的《授時通考·蠶桑門》 合譯成法文,取漢名《桑蠶輯要》,由巴黎皇家印刷廠出版官刊本,對歐洲蠶絲業提升品質產生影響。英國生物學家達爾文在公元1868 年其著作《動物和植物在家養下的變異(卷一)》 中寫道,“關于中國古代養蠶的情況,見于儒蓮的權威著作。” 他還把中國養蠶技術措施作為論證人工選擇和人工變異的例證之一。到公元1869 年,儒蓮與法國化學家商畢昂合作把《天工開物》 有關手工業各章的法文摘譯,集中收入在《中華帝國工業之今昔》 一書出版。即便到二十世紀六十年代,德國學者蒂路還把《天工開物》 前4 章譯成德文并加注釋,美國賓夕法尼亞大學任以都博士將《天工開物》 全文譯成英文書名為《宋應星著,17 世紀中國的技術書》 在倫敦和賓夕法尼亞兩地出版,產生了積極反響。