35歲跑去島上生活,自由于我是晝夜分明

蔣瞰

按照我對人生的設定,過完鼠年春節,我就要暫別生活著的城市,去普陀山暫時定居。

突如其來的疫情,在家躺平的日子里我無數次擔心這種中年人難得的自由會被中止——除夕當天,普陀山索性封島。有人說,這是明朝以來,普陀山首次關閉寺院。過了很久,我聽寺廟里師父說,康熙年間,為收復臺灣,也曾有過一次海禁,普陀山包括沈家門等沿海地區的僧侶、居民全部內遷,直到臺灣收復后再次開放,但也時隔三百多年了。

3月20日,普陀山景區開放。收到消息的那天,突然有種被“赦免”的激動。很多人說,普陀山如果寺廟不開,一切都是白搭。盡管我承認寺廟是普陀山的靈魂,但無論如何,我可以上島了。

背山,面海,紅塵,佛燈,僧尼,俗人,光鮮,清寂,沒有一個地方能像普陀,同時容得下這些截然相反的意境。而我,因為先生調職于普陀山酒店,得以有定居的借口和機緣。在三十五歲這樣本該安定下來相夫教子的年紀,我拖著兩個大行李箱,開車到朱家尖蜈蚣峙碼頭,再買了船票,擺渡上島。其中,那個大的行李箱是我在28歲辭職出國留學時買的。

能換著城市住,都是一種緣分,并不是所有人都有機會“顛沛流離”。我住在島的最北面,一個叫合興的村子,并不和著名的景點挨著,只有后來被譽為“第四大寺”的寶陀講寺,以及去慧濟寺的索道。因為先生是酒店總經理,我們住了一間豪宅——一個20平米的房間,吃喝拉撒都在一起。島上面積有限,不能隨便造房,房子限高,不能高于島上第一大寺普濟寺的鐘樓。

每天醒來,只要有太陽,我都去樓下院子曬被子,碰到在院子里掃地的隔壁房東爺爺,他說,多曬曬好,島上太潮了。放眼望去,青山翠竹,大山大海給予百姓濕潤潔凈空氣的同時,自然也帶去了潮濕。我給這個新的小屋準備了泡腳用的生姜精油,又購置了油汀,每天不厭其煩地把毛巾、貼身衣褲挪到戶外,傍晚再收回來,放進消毒柜。朋友說我是勤勞的田螺姑娘,我覺得自己像個陀螺。

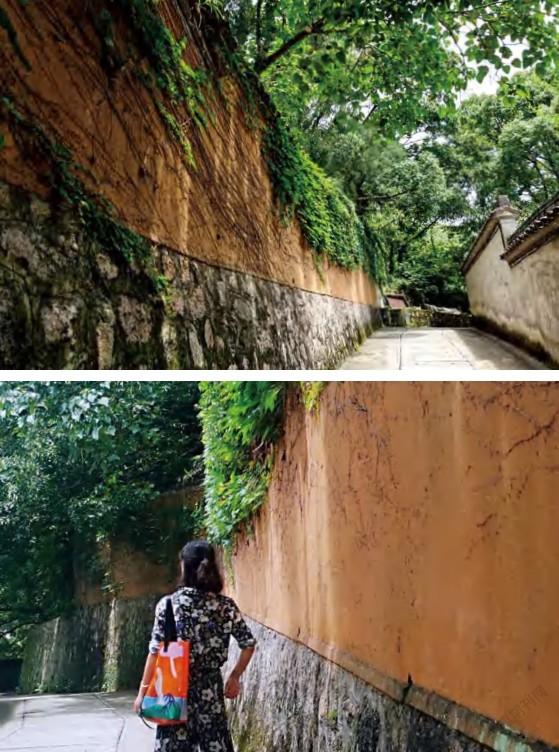

上午寫字,吃過午飯我就去外面游走。有天從后山走,一條游客幾乎不會走的路,樹蔭濃密,灑在地上,光影斑駁。當然,視野也更單調些。托馬斯·莫頓說過,拋開精神疾病最簡單的方法,就是擁抱大自然,或者更確切地說,走進樹林里。面對著大片樹林,你不可能感到精神衰弱。

白云洞車站前有一只貓,在遠處視察我,看我久久不動后,竄上了臺階,剛想停下來打盹,見我也走了上去,立刻竄到臺階外的樹林里。比起傳統寺廟,白云洞更接近于居士的修行場所,據說里面藏著一位文字功底深厚又擅書法的人,雖未剃度出家,卻在古洞當了6年白衣居士。回去的路上,又見小貓,它貼著路的邊緣,戰戰兢兢的。

雖然有原住民,普陀山終歸是個景區,所有的服務都基于游客。既然寺廟不開,飯店也不開,我對蹭飯這件事變得極為熱衷。

有天晚上,東海飯店老板請客,大廳不開燈,遠遠望去就像沒營業,和島上這幾日見到的商業一樣,反正也沒什么客人,就節省點能源吧。聚餐點在小包廂,老板“重操舊業”自己動手做飯,怎么辦呢,沒有客人,養那么多員工做什么。開飯店的人以前從來不做飯,這個春節,為了活著,每天折騰一日三餐。看來大家都一樣。客人們又起哄:“老板,再去炒一份菜籽年糕吧。”那就去吧,也不差再做一份了。

寺院還沒開,也就意味著普陀山并未完全恢復常態,因此,酒店、商店、餐廳也都處于非常規運行中,比如,酒店往返宿舍的班車就砍了頭尾那兩趟。因為這頓免費的晚餐,我便錯過了晚上5點半最晚一班回宿舍的車。先生正好連續值班三天,我便借住在了酒店。

酒店在普陀山中部,旁邊就是第二大寺法雨寺。既然已經來到了核心景區,起床后,我往潮音洞走去,經過酒店旁邊的老林超市,想去買罐酸奶。當然,你不能指望新鮮的希臘酸奶之類,有的也就是保質期超長的安慕希,想想算了,改稱一個丑柑。“算了啦,就一個橙子,拿去吃吧。”昨天才認識的老林的老婆,雙手一擺,“也就最后一個了,現在水果少,游客都沒有,賣不出。”

老林和老婆2000年從老家沈家門來普陀山,先開飯店,關了后開了老林超市,二十多年吃住生活都在中山街道,法雨路上的老地方。人們喜歡去他店里買煙、買飲料,因為不殺價。店里基本都由他老婆照管,老林大多數時間騎著自行車,摸螺釣魚,到了晚上,超市一角支個桌子,戰利品水里一汆,配上自己做的養生酒,可以吃很久。

因為必經入口“不肯去”觀音院未開放,所以潮音洞也沒開。路上也算是有些游客,多是奔南海觀音而去,估計也會悻悻而歸。

這就是普陀山半開放的日子,很安全。我不戴口罩,因為這里除了島民就是僧人,他們也不敢外出。走在路上,偶爾還是能見穿著寺廟黃袍子的僧人,比之前完全不讓出寺院略微寬松了點。那天天氣還算不錯,便和放風出來的僧人聊了會兒天。

所有人都在今年經歷奇觀,師父們也是。雖然清晨四點的早課照做,但做完了就沒事了,只能睡覺。他們也一樣,聊著“你怎么吃吃睡睡還不胖”的疑惑,我說大概身體里有“瘦素”。

說起來,為什么早課要在清晨四點呢,因為這個點被認為是天地間最清靜的時間。而晚餐原則上是不需要的,但為了保證人體健康不餓出病來,定了下午四點用餐,這頓飯也被稱為“藥石”。我說,等寺院開了,我就來你們這里吃藥石,也好少做一頓飯。

誰也說不準什么時候開放寺院,有說是清明后,也有說“五一”后。僧人們表示也挺擔心的,就怕無癥狀感染;我說到時候你們會戴口罩嗎?那豈不是很好笑。師父們說,有什么好笑的,為什么和尚戴口罩就好笑了?這當然是人類的偏見,但這世界也因為有偏見而更有趣。1E07C6D1-32FA-4A37-9C3D-FDE9A2CA940F

飯沒吃完,接到電話的師父們就要回去了。送他們到后門,我們卻沒法再進一步。我說,那我回紅塵了。

普陀山很小,環島一圈不到30公里;普陀山又足夠遠,夠遠的地理距離使得我有一種出離感。這種出離感就是哪怕有任何突發狀況,我都能接受。

還沒登島前,我的中醫認為我有輕微的植物神經紊亂。病征大致表現在“總覺得自己有病,實際上又沒病”。因為不想做百度醫生,我沒有仔細查病理,但我承認每天都過得極度緊張:清晨醒來先默默用意念環視五臟六腑,確定今天是胸口痛還是脖子酸或是心跳又快了。我經常會有想去醫院體檢的沖動,并認為這方面的花費是值得的,盡管所有中西醫生都對我的行為搖頭。

而在登島的幾天后,我不再每天看手心、看舌苔,也極少關注自己。有一天,我爬過一個山坡,來到海邊,盡管還是氣喘,卻突然醒悟,明明這么健康的自己,為什么要去醫院?

我不想用“治愈”這個詞,顯得很功利很雞湯,可是大自然就有一種魔力,讓你在離開它的時候又急不可待地想回到它跟前。山中生活給了我很多啟示,是自然而然被傳遞到的,而非我有意索求得來。

我住的地方很安靜,最多的就是鳥叫,僅有一次聽到很多人說話是清明那天,三兩成群的人們在我住處不遠的小山坡上翻爬著。

疫情期間的普陀山太過清寂,我還會有意跑去碼頭感受人流。在堤壩上的時候我問:“阿姨,這是你家曬的蘿卜么?”趁著坐車的十幾分鐘時間,問司機所有關于普陀山的一切,大到燈塔,小到買菜的事;看到胖胖的朋友,還是忍不住要讓他健康飲食,不要小小年紀就“三高”。

山里的生活分外自由,晝夜分明,閱讀、寫作、交談、散步、瑜伽,偶爾午睡,天天做飯。

但凡事都不能絕對,“自由”也是。當我不囿于通勤、會議和捉襟見肘的讀書時間時,因為島嶼本身的局限,也變得不那么自由。比如,我要按照先生酒店員工餐的時間吃飯,要不然可能就沒得吃;如果出島或是回島,都得根據船班時間,除非游泳跨海,不然就沒法隨心所欲;更有甚者,出行看天,臺風來了決計停航,我們出不去,外面的人進不來,原計劃統統取消。我有時候想,在島上生活,很多事都不是靠個人意志可以決定的。

但自由就是這樣啊,得到一些,失去一些,關鍵看兩者的傾斜度。當我真心擁抱新生活時,也許后面的那些不自由也就不是什么難事了。

自由的終極意義是,人不能什么都想要。1E07C6D1-32FA-4A37-9C3D-FDE9A2CA940F