立體定向輔助微創基底節區血腫清除的價值

梁春東, 宋萬立, 張海軍

(開封市中心醫院 神經外科一病區, 河南 開封 475000)

自發性基底節區腦出血為神經外科危重急癥, 是腦內血管自發性破裂, 血液在基底節區蓄積[1]。 臨床對于出血體積在30 mL 以下的患者, 認為形成腦疝的風險較低, 建議采用藥物治療[2]。 然而隨著醫療技術的進步, 對早期腦內血腫的清除要求提高, 伴隨導航定位等立體定向輔助技術在臨床中的逐漸普及, 微創手術治療中、 小量腦出血不斷增多[3]。 本研究探討立體定向輔助微創基底節區血腫清除的價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料以2019 年4 月至2021 年4 月我院收治的50 例自發性基底節區腦出血患者為對象, 按照入組單雙順序分為兩組各25 例。 觀察組年齡26 ~78 (56.31 ± 8.67) 歲, 男14 例、女11 例, 出血量 (25.13 ± 2.43) mL, 血腫位于左側13 例、右側12 例, 發病至入院時間 (7.42 ± 1.32) h。 對照組年齡29~81 (57.15 ± 8.74) 歲, 男12 例、 女13 例, 出血量 (25.08 ±2.48) mL, 血腫位于左側15 例、 右側10 例, 發病至入院時間(7.76 ± 1.21) h。 兩組的一般資料比較, 差異無統計學意義 (P>0.05), 具有可比性。 本研究符合 《赫爾辛基宣言》 要求。

1.2 入選標準納入標準: ①符合腦出血的診斷標準, 并經CT確診為基底節區出血; ②出血量15 ~30 mL; ③家屬對本研究知情同意。 排除標準: ①繼發性腦出血; ②嚴重臟器功能不全; ③伴有身體殘疾。

1.3 治療方法觀察組采用手術治療, 患者入院后行急診CT 檢查, 依據影像學檢查結果制作3D 打印導板。 根據血腫腔位置協助患者調整體位, 全身麻醉, 將導板與頭皮、 鼻根、 眉弓等貼合, 利用龍膽紫做好穿刺定點標記。 消毒鋪單, 確認穿刺點位置, 切開3 cm 切口, 在穿刺點部位鉆孔。 骨蠟止血, 雙極電灼硬腦膜, “十” 字形切開硬腦膜, 顯露腦皮質。 安裝導板, 引流管從導板定好的位置、 角度刺入血腫腔, 用注射器抽吸10 mL 生理鹽水, 洗滌、 交換腔內血腫。 術后CT 復查, 血腫未引出則給予尿激酶, 促進引流。 對照組采用保守治療, 給予患者降壓藥物 (烏拉地爾、 尼卡地平) 等控制血壓在100 ~140 mm Hg 范圍, 采用甘露醇預防顱內高壓, 氨甲環酸防止再出血, 密切監測患者生命體征。

1.4 觀察指標①記錄兩組的住院時間。 ②利用格拉斯哥預后量表 (GOS)、 改良Barthel 指數 (mBI) 量表、 改良Rankin 量表 (mRS) 評估患者預后。 mRS 評分≤2 分為預后良好, >2 分為預后不良。 ③統計兩組的并發癥 (肺部感染、 上消化道出血、 頑固性呃逆) 發生率。

1.5 統計學方法數據分析采用SPSS 23.0 統計軟件, 計數資料[n (%)] 采用χ2檢驗, 計量資料 (± s) 采用t 檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組的住院時間比較觀察組的住院時間為 (15.56 ± 1.43)d, 顯著短于對照組的(23.94±1.55) d (t=19.868,P<0.01)。

2.2 兩組的預后比較術后7 d, 兩組的GOS、 mBI、 mRS 評分比較, 差異無統計學意義 (P>0.05)。 術后1 個月, 觀察組的GOS、 mBI 評 分 均 高 于 對 照 組, mRS 評 分 低 于 對 照 組 (P<0.01); 觀察組的預后良好率為80.00% (20/25), 高于對照組的28.00% (7/25), 差 異 有 統 計 學 意 義 (χ2= 13.607,P<0.01)。 術后6 個月, 觀察組的GOS、 mBI 評分均高于對照組,mRS 評 分低于 對照組 (P<0.01); 觀察組的預 后良好率為92.00% (23/25), 高于對照組的32.00% (8/25), 差異有統計學意義 (χ2= 19.100,P<0.01)。 見表1。

表1 兩組的預后情況比較 (±s, 分)

表1 兩組的預后情況比較 (±s, 分)

?

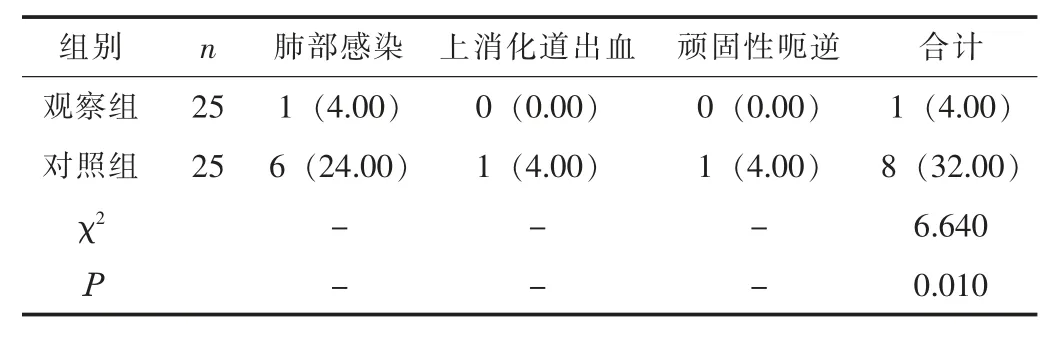

2.3 并發癥觀察組的并發癥發生率為4.00%, 低于對照組的32.00% (P<0.05)。 見表2。

表2 兩組的并發癥發生率比較 [n (%)]

3 討論

腦出血具有致殘率、 致死率均較高的特點, 調查[4]顯示自發性腦出血的發病人數呈現升高的趨勢。 基底節區是神經纖維傳導的中間區域, 是腦出血的高發區域。 基底節區腦出血體積在15 ~30 mL 者多伴有偏癱、 失語等神經功能癥狀, 接受保守治療后患者的語言、 肢體功能改善效果一般, 后期對患者及家庭造成較大的負擔[5]。 藥物保守治療時腦內血腫的清除率較差, 血腫的長期存在持續壓迫腦組織, 造成神經纖維束持續受到壓迫, 進而引起神經纖維束的不可逆損傷; 血腫的存在亦可對周圍組織造成壓迫, 造成周圍組織血氧供應不足, 繼發病理性改變或壞死, 釋放細胞毒素, 對周圍細胞產生細胞毒作用[6]。腦出血患者血液中可分解出含鐵血黃素, 加重周圍組織的水腫,加重壓迫作用, 破壞纖維束, 故早期清除血腫至關重要。

傳統的開顱手術創傷重, 術后并發癥較多, 神經內鏡下清除術操作難度大, 不利于進一步在基層普及。 立體定向輔助下清除血腫的創傷小、 操作便捷, 用于腦出血的治療可解除血腫對腦組織的壓迫, 縮短引流管的放置時間, 最大限度地減輕腦組織的二次損傷并降低顱內感染的發生風險, 利于保留患者的神經功能。 本研究結果顯示, 微創手術治療患者術后1 個月、6 個月的mRS 評分改善情況優于藥物治療患者, 提示微創手術治療中、 小量基底節區腦出血的優勢顯著。 有研究[7]對接受手術及藥物保守治療的68 例高血壓腦出血患者進行隨訪, 結果顯示手術治療的患者預后較保守治療患者更佳。 朱紅玉等[8]通過隨訪110 例接受立體定向輔助手術及保守治療的患者, 結果顯示術后6 個月手術治療患者的日常生活活動能力改善效果優于保守治療, 與本研究結果一致。 張長福等[9]對42 例接受治療的基底節區腦出血患者進行隨訪, 結果顯示手術治療及保守治療患者6 個月的mRS 評分未見顯著差異, 與本研究結果不一致, 原因是其手術治療方式為開顱手術, 可能損傷顱內纖維束, 影響患者預后。 本研究中兩組術后7 d 的GOS、 mBI、mRS 評分均未見顯著差異, 原因可能在于, 雖然手術及時清除血腫, 解除顱內占位效應, 但周圍組織仍存在水腫, 且留置引流管可對腦組織造成二次損傷, 影響神經功能的恢復。

綜上所述, 立體定向輔助微創血腫清除可改善基底節區腦出血患者的預后, 縮短住院時間, 且安全性較高。