單原子納米酶及其在食品檢測中的研究進展

宋光春,程 楠,*,黃薈嫻,張俊杰,賀曉云,劉清亮,羅云波,,黃昆侖,

(1.中國農業大學食品科學與營養工程學院,北京 100083;2.農業農村部農業轉基因生物安全評價(食用)重點實驗室,北京 100083;3.山東拜爾檢測股份有限公司,山東 濰坊 261061)

天然酶作為效率高、專一性強、反應條件溫和的優質生物催化劑,已經被廣泛用于食品檢測中,但受限于成本較高、穩定性較差、易受環境影響失去活性等弊端,尋求天然酶的替代物一直是該領域的熱門研究方向。納米酶作為具有類似天然酶催化活性和酶促反應動力學特征的納米材料,克服了天然酶的上述弊端,具有成本低、穩定性好、易于批量生產、耐苛刻的實驗條件等優點,已經逐漸被應用于食品檢測中。然而,納米酶也存在著一些不可忽視的缺陷:首先,納米酶的活性位點密度普遍比天然酶低,造成較低的類酶活性;其次,納米酶具有不同的結晶納米結構和多種表面構型,這使得很難清晰闡釋其催化機理;最后,納米酶的元素分布往往不均勻,這使得分辨實際活性位點變得極其困難。這些局限性在一定程度上制約著納米酶在納米生物交叉領域的快速發展。為了打破這些限制,合理設計和精準合成高效的納米酶極其重要。

隨著球差校正掃描透射電子顯微技術的發展,不同種類的單原子納米酶(single atom nanozyme,SAzymes)被不斷研制、開發出來,并迅速成為納米酶領域的研究前沿。單原子納米酶作為一類新型的納米酶,將具有催化活性的孤立金屬原子錨定在固體載體上,活性位點分布均勻,相互之間沒有明顯的相互作用,極大地提高了原子利用率和活性中心密度,從而顯著提高了類酶性能,許多研究結果表明其活性可比傳統納米酶高10~100 倍。此外,孤立的金屬原子牢固地固定在載體骨架中,金屬與載體之間強烈的相互作用使單原子納米酶具有優異的穩定性,典型結構如金屬-氧化物(M-氧化物)、金屬-金屬(M-M)、金屬-N(M-N)和金屬-N(M-N)等,更有利于對催化機理的研究。更重要的是,單原子納米酶具有精確設計的配位結構,能夠模擬出天然酶的催化活性中心,因此被認為是理想的納米酶。到目前為止,單原子納米酶在其設計開發、機理研究和應用探索方面已經取得了一定突破。

近幾年的研究報道表明,食品檢測是單原子納米酶的重要應用場景之一,例如,對農藥殘留、抗氧化劑、過氧化氫、食品和農產品中的Cr等具有高生物毒性的重金屬離子等進行檢測。這些研究主要利用了單原子納米酶高效的催化性能,從而縮短了檢測時間、提高了檢測靈敏度和穩定性,使所構建的檢測方法和器件非常適用于現場即時檢測。

本文主要介紹了單原子納米酶及其在食品檢測中的應用,首先介紹了從“納米酶”發展到“單原子納米酶”的歷程,然后分析了單原子納米酶類酶活性的最新研究動態,此外詳細闡述了單原子納米酶在食品檢測中的初步應用進展,最后展望了其面臨的挑戰和未來的研究方向。

1 單原子納米酶的發展歷程

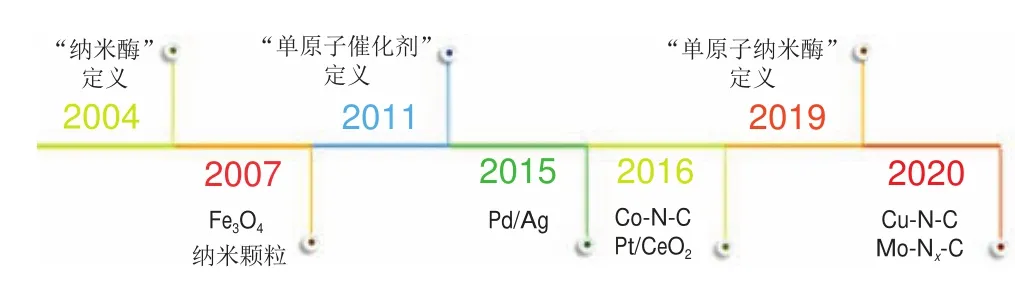

單原子納米酶的發展歷程如圖1所示。

圖1 單原子納米酶的發展歷程[9,18,20,25,29-33]Fig.1 Development history of single-atom nanozymes[9,18,20,25,29-33]

“納米酶”的概念于2004年被首次提出,最初是指基于納米顆粒的酶模擬物。直到2007年,FeO納米顆粒被發現具有類過氧化物酶活性,自此打破了無機材料具有生物惰性的傳統觀念,激發了研究人員對探索其他新型酶樣納米材料的廣泛興趣。繼而,多種納米酶逐漸被研究者們探索發現,如金屬氧化物、貴金屬、碳材料和金屬-有機骨架(metal organic framework,MOF)等。隨著球差校正電子顯微鏡技術的發展達到了單個原子分散的分辨水平,通過球差校正掃描透射電子顯微鏡(high-angle annular dark field-scanning transmission electron microscope,HAADF-STEM)可以觀察到這種單原子狀態,其中Zn-沸石咪唑鹽框架(zeolitic imidazolate framework,ZIF)-8和Fe單原子納米酶(single iron site nanozyme,Fe SSN)的HAADF-STEM圖的如圖2所示。

圖2 單原子納米酶HAADF-STEM圖像Fig.2 High-angle annular dark field scanning transmission electron microscopic images of single-atom nanozymes

從HAADF-STEM圖像中能夠觀察到納米材料中的金屬原子以分散的單原子形式分布于材料中,且金屬原子之間沒有明顯的相互作用,這樣的結構極大地提高了原子利用率和活性中心密度,從而使得單原子納米酶表現出優異的催化活性。正是隨著HAADF-STEM技術的發展,使得納米酶的研究進入單原子時代。2011年,研究發現分散在FeO上的單個Pt原子顯示出高的穩定性和對CO氧化的活性,首次提出“單原子催化劑”概念,即將具有催化活性的孤立金屬原子錨定在固體載體上而構建的催化劑,具有均勻分散的催化活性中心,良好的幾何結構、電子結構及較高的催化活性,自此單原子納米酶迅速成為納米酶領域的研究前沿。2015年,Pei Guangxian等通過使用含微量Pd的Pd/Ag單原子催化劑獲得最佳的Pd/Ag表面組成比和孤立的Pd原子,使得Pd/Ag單原子催化劑具有比先前報道的Pd/Au單原子體系更強的催化活性,這項研究表明改變單原子催化劑的金屬組成和配比能顯著改變催化活性。2016年,Liu Wengang等報道了一種Co-N-C單原子催化劑,其中Co作為單個原子分散體,這種獨特的結構顯示出出色的催化活性、化學選擇性和穩定性,這項研究成果為后續設計和合成M-N-C基單原子催化劑提供了新的思路。2019年,基于單原子催化劑的優越性能將具有類酶活性位點的納米酶與單原子催化技術結合起來形成“單原子納米酶”的概念逐漸達成共識。同年,針對常規的納米酶技術面臨復雜的大小、組成以及固有的低密度活性位點問題,Huang Liang等制備了一類新型的單原子納米酶,其在納米材料中具有原子分散的酶樣活性位點,可顯著增強催化性能,通過實驗研究和理論計算表明具有明確FeN活性中心的單原子納米酶(FeNSA/CNF)比其他非單原子納米酶顯示出更高的類氧化酶活性。2020年,Wu Yu等合成了具有高濃度Cu活性位點的Cu-N-C單原子納米酶,其具有顯著的類過氧化物酶活性,可用于比色檢測乙酰膽堿和有機磷農藥。同年,Wang Ying等報道了一系列鉬單原子納米酶(Mo-N-C),通過理論設計和實驗發現所制得的Mo-N-C、Mo-N-C、Mo-N-C單原子納米酶表現出不同的類過氧化物酶活性,其類過氧化物酶樣活性受Mo位點的配位數影響,這項研究結果表明單原子納米酶的結構對其類酶樣活性有著重要影響。可見,單原子納米酶在設計和合成上不斷突破和優化,旨在找到催化性能最佳、穩定性更強、靈敏度更高、制備方法更簡單的策略,這也是未來單原子納米酶的發展方向。

2 單原子納米酶的類酶性質

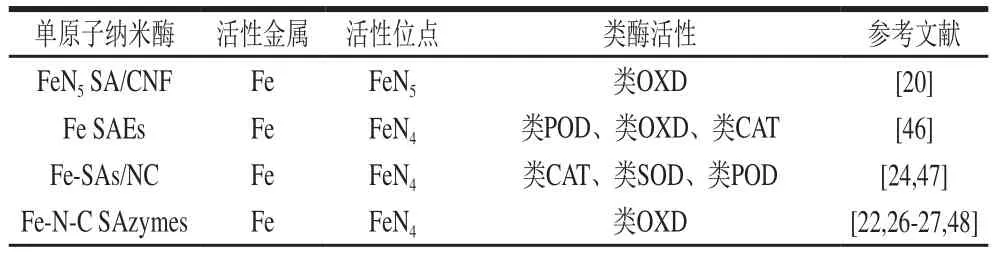

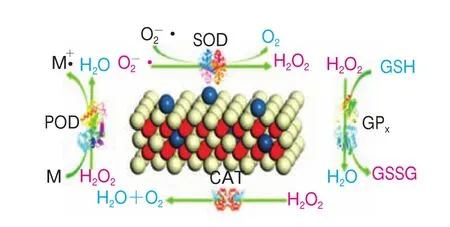

單原子納米酶具有多種類酶特性,包括類過氧化物酶(peroxidase,POD)、類過氧化氫酶(catalase,CAT)、類氧化酶(oxidase,OXD)、類超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)和類谷胱甘肽過氧化物酶(glutathione peroxidase,GP)活性(表1)。

表1 單原子納米酶類酶活性Table 1 Enzyme-like activity of single-atom nanozymes

續表1

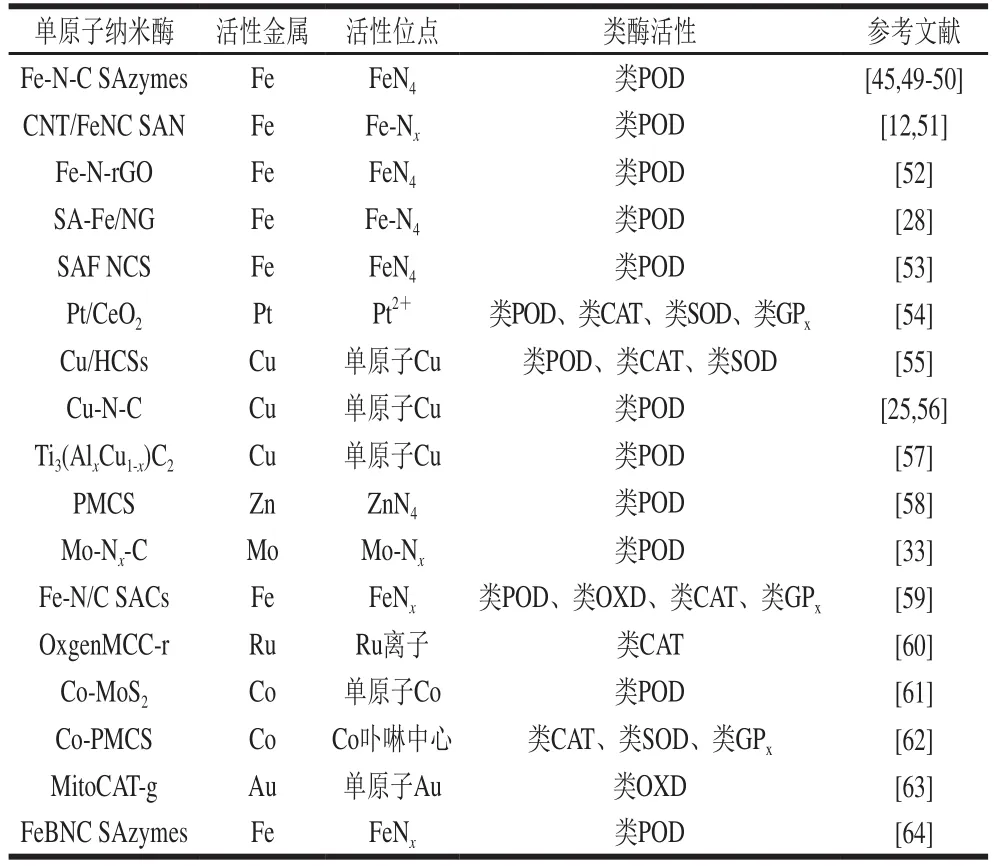

基于單原子納米酶所具有的類酶活性,比較了其所具有的類POD活性與非單原子納米酶之間的區別,如表2所示。

表2 單原子納米酶和非單原子酶類POD活力參數及比較Table 2 Comparison of kinetic parameters of peroxidase-like activity of single-atom and non- single-atom nanozymes

通過和非單原子納米酶的類POD活性參數進行比較,發現單原子納米酶具有比非單原子納米酶更強的酶活力以及更小的米氏常數()。因此,可以表明單原子納米酶具有比非單原子納米酶更強的類POD活性。

2.1 類過氧化物酶

天然POD是過氧化物酶體的標志酶,其活性中心為鐵卟啉結構,能夠以過氧化氫為電子受體催化底物氧化,同時將過氧化氫分解成水。因此,含有鐵卟啉結構的單原子納米酶往往具有類POD活性。諸多的研究表明單原子納米酶具有顯著的類POD活性,例如Niu Xiangheng等以TMB為典型底物驗證了單原子鐵納米酶(Fe-N-C SAN)的類POD活性,其反應機理為:Fe-N-C SAN催化過氧化氫和氧氣分別產生羥基和超氧自由基,然后生成具有強氧化能力的自由基誘導無色的TMB氧化為藍綠色產物oxTMB,此外,Fe-N-C SAN比活度遠大于典型的FeONPs、C NPs和Au NPs等非單原子納米酶且與天然辣根過氧化物酶的比活度接近。Yan Ruijuan等合成的單原子Pt/CeO納米酶,因CeO對Pt單原子具有很強的捕獲能力,因此單原子Pt表現出比Pt顆粒和CeO納米簇高3~10 倍的類POD活性。Lin Zhen等合成的Cu-N-C單原子納米酶催化活性明顯高于Cu@CuO氣凝膠等納米顆粒,且在極端條件下Cu-N-C的相對活性仍保持在90%以上,具有極好的穩定性。Li Youbing等在CuCl熔鹽中通過取代反應合成的Ti(AlCu)C納米酶,其中單原子Cu為催化反應提供了活性位點。Xu Bolong等報道的一種鋅基咪唑啉沸石骨架(ZIF8)衍生的碳納米材料(PMCS),也具有比C-ZIF-600和C-ZIF-700納米酶更高的類POD活性。可見,單原子納米酶具有比其他非單原子納米酶更強的類POD活性。

2.2 類過氧化氫酶

天然CAT是以鐵卟啉為輔基的結合酶,也是過氧化物酶體的標志酶,能催化過氧化氫分解成氧和水。理論研究及實驗表明單原子納米酶具有類CAT活性,例如Yan Ruijuan等研究發現將Pt單原子分散在CeO表面可將Pt單原子利用率提高到100%且單原子鉑納米酶(Pt/CeO)比Pt納米顆粒和CeO納米簇表現出更高的催化活性。然而,Xi Junqun等基于單原子銅納米酶具有顯著的類CAT活性合成了具有良好分散性的銅/碳納米酶(Cu-HCSs),在物理條件下與碳納米酶相比活力約高8 倍。Ma Wenjie等合成的單原子鐵納米酶(Fe-SAs/NC)與N-基納米酶相比催化分解HO的速率更高,進一步說明Fe-SAs/NC中的單原子鐵作為活性位點在模擬CAT催化過程中發揮著重要作用。此外,也有研究發現將單原子釕(Ru)摻雜到Mn[Co(CN)]MOF的納米結構中構建了定義明確、均勻的單原子納米酶(OxgenMCC-r);具有不飽和活性Co-卟啉中心配位中心的新型單原子鈷納米酶(Co/PMCS)可模擬CAT來清除O?和HO,且活性明顯高于其他納米酶。由此可表明通過合理設計及修飾的單原子納米酶能表現出更強的類CAT活性。

他想了一下,沒想出所以然來。搖搖頭,又想了一會,還是沒有頭緒。有點懂,又不太懂。似乎明白,又不確定明白。

2.3 類氧化酶

天然OXD是過氧化物酶體的主要酶類,約占過氧化物酶體總量的一半,其催化氧化底物的同時將氧還原成過氧化氫。研究人員發現單原子納米酶具有類OXD活性,例如Huang Liang等報道了一種新型的單原子鐵納米酶(FeNSA/CNF),系統地研究了FeNSA/CNF和MNSA/CNF(M為Mn、Fe、Co、Ni和Cu)的催化活性,大小順序為FeNSA/CNF>MnNSA/CNF>CoNSA/CNF>FeNSA/CNF>NiNSA/CNF>CuNSA/CNF,且與大多數報道的納米顆粒(如CeO、FeO、MnO、CuO、Au、Pd、Pt和普魯士藍)相比,FeNSA/CNF表現出更強的類OXD活性。此外,Zhang Xianlong等成功制備了含FeN活性位點的單原子鐵納米酶(Fe-N/C-CNT),證明了FeN是Fe-N/C-CNT具有顯著類OXD活性的關鍵氧化活性位點,且其催化機理可能是基于其產生的活性氧。在類酶測定實驗中,Wu Yu等制備的Fe-N-C單原子納米酶能將無色底物TMB氧化成藍綠色的oxTMB,且在實驗過程中將帶有巰基分子的Fe-N-C單原子納米酶加入到反應體系中,發現TMB被氧化后與對照組相比顏色變淺、吸收峰降低,說明巰基分子能抑制Fe-N-C單原子納米酶的類OXD活性。諸多研究可表明,單原子納米酶具有比其他非單原子納米酶更強的類OXD活性。

2.4 類超氧化物歧化酶

天然SOD能催化超氧陰離子自由基歧化生成氧和過氧化氫,SOD的催化作用是通過金屬離子M(氧化態)和M(還原態)之間電子得失實現的。單原子納米酶能模擬SOD催化過程,如Yan Ruijuan等研究中發現分散在金屬氧化物(如CeO)上的Pt單原子納米酶具有顯著的類SOD活性,且活力高于Pt納米顆粒、CeO納米酶,約為CeO納米酶的4 倍。同時,也有研究人員總結了Cu單原子納米酶(Cu-N-C)、單原子鐵納米酶(Fe-SAs/NC)、單原子鈷納米酶(Co/PMCS)也具有比其他非單原子納米酶更顯著的類SOD活性。基于現有的研究可表明,單原子納米酶在模擬SOD活性中具有極大的潛能。

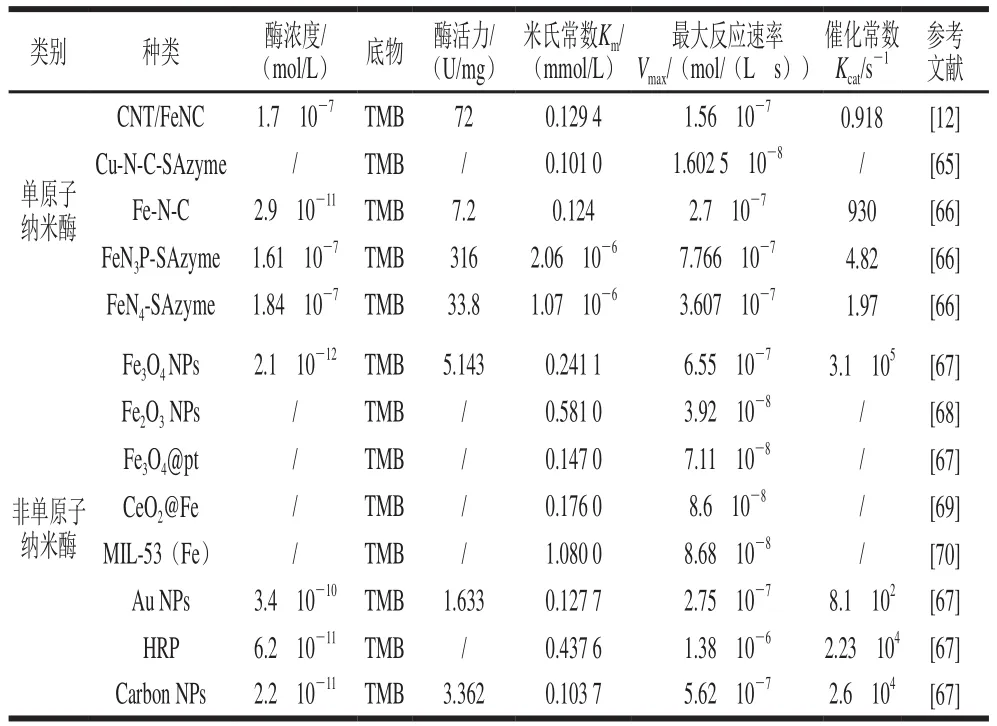

2.5 類谷胱甘肽過氧化物酶

天然GP是一種重要的過氧化物分解酶,其活性中心是硒半胱氨酸,還原性輔酶(nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate,NADPH)能催化氧化型谷胱甘肽(glutathione oxidized,GSSG)生成還原型谷胱甘肽(glutathione,GSH),同時促進過氧化氫分解成水,通過計算NADPH的減少量就可以得到GP的活力。單原子納米酶也具有類似天然GP的催化性能,例如Lu Mingju等報道的單原子鐵納米酶(Fe-N-C)能催化GSH氧化生成GSSG。Cao Fangfang等合成的新型單原子鈷納米酶(Co/PMCS)同樣能模擬GP催化過程消除氧負離子(O?)和HO,且活性明顯高于其他納米酶。此外,Nie Lei等實驗報道的單原子鉑納米酶(Pt/CeO)類GP催化活性也遠大于非單原子納米酶(如CeO納米簇)。可見,單原子納米酶在模擬GP催化過程中具有比其他非單原子納米酶更強的活力。單原子納米酶類酶催化活性及反應式總結如圖3所示。

圖3 單原子納米酶類酶催化活性及反應式[54]Fig.3 Catalytic activity and reaction formula of single-atom nanozymes[54]

2.6 影響類酶性質的主要因素

影響單原子納米酶類酶性質的主要因素是活性位點及配位結構,其活性位點主要為M-N,配位結構主要為M-N-C基(M主要為Fe、Cu、Pt、Zn)。對具有最佳電子和幾何結構的M-N-C基配位結構的單原子納米酶而言,明確影響活性大小的因素至關重要,而影響單原子納米酶類酶催化活性的因素主要有載體形態、分子配體、金屬簇、原子摻雜物、缺陷、N數目和類型、雜合方式等,因此,可以通過改變這些因素來增強單原子納米酶的類酶催化活性。

例如通過調整碳載體的形態構造分層多孔的結構,不僅能提供較大的比表面積使得單原子納米酶的活性位點更加穩定,而且還能促進反應物、離子和產物的結合,使得催化活性大大提高;碳載體中與單原子金屬催化劑配位的分子均能夠充當電子給體或受體誘導電子在金屬活性位點重新分布,從而改變單原子納米酶類酶活性;同樣,嵌入碳載體中的金屬簇不僅能夠提供更多的活性位點,而且還能通過金屬簇與單個金屬位點之間的電荷轉移來調節活性中心;在原始M-N-C基配位結構基礎上添加摻雜物,基于摻雜物的內在因素使得電荷轉移效應和活性中心的電子結構相互作用,從而能改變活性中心的催化性能;此外,碳載體中的任何缺陷或改變活性中心的配位數及類型都是調節催化活性的有效途徑。

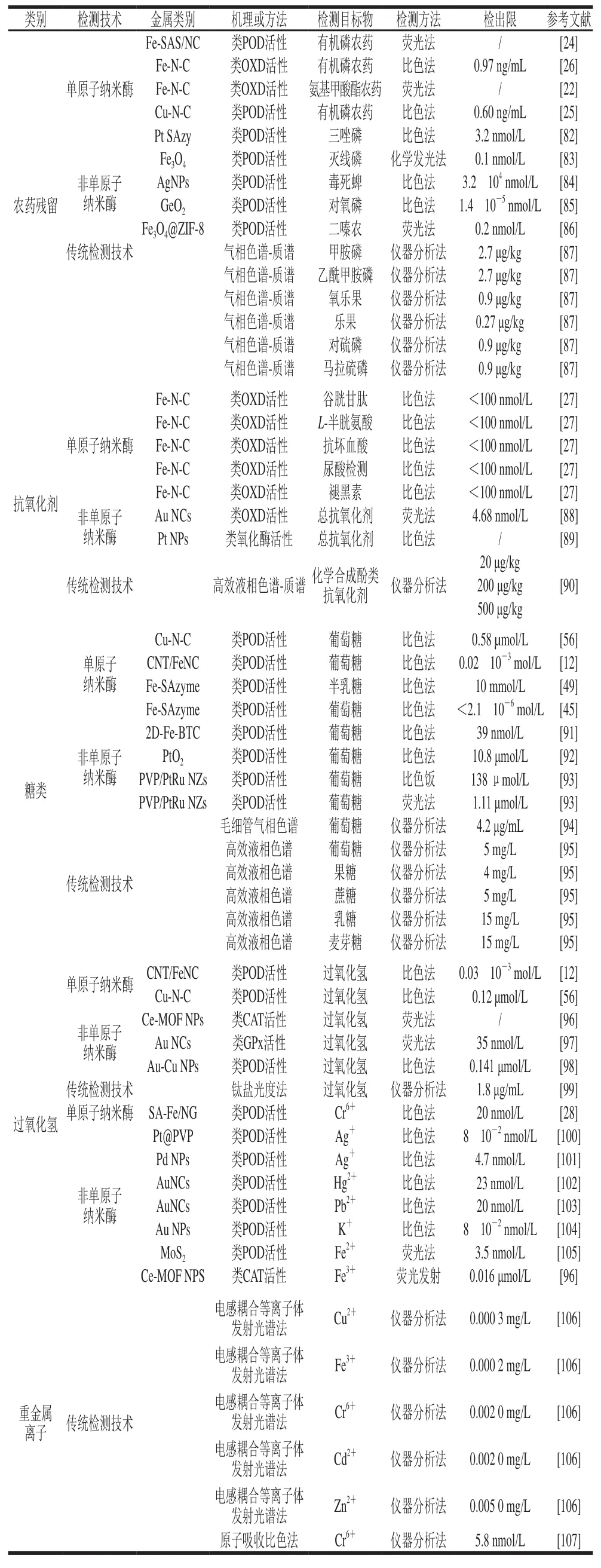

3 單原子納米酶在食品安全快速檢測中的應用

由于食物基質本身的復雜性,對其中待測物的分析通常要求具有很高的靈敏度和良好的重復性,這使得基于單原子納米酶分析技術在食品安全快速檢測過程中具有顯著的優勢。表3總結了單原子納米酶在農藥殘留、抗氧化劑、糖類、過氧化氫、重金屬離子等食品檢測領域的初步應用進展,并在目標物檢測范圍以及檢出限方面與非單原子納米酶、傳統檢測技術進行了對比分析。

表3 單原子納米酶、非單原子納米酶、傳統檢測技術在食品安全快速檢測領域的應用與比較Table 3 Application and comparison of single-atom and non-single-atom nanozymes and traditional analytical techniques for rapid food safety detection

3.1 農藥殘留檢測

酶是一類生物催化劑支配著生物的新陳代謝、營養和能量轉換等許多催化過程,基于酶的性質將其用于食品安全檢測中,如利用乙酰膽堿酯酶(acetylcholinesterase,AChE)、丁酰膽堿酯酶(butylcholinesterase,BChE)通過酶抑制率法來檢測蔬菜、水果中有機磷和氨基甲酸酯類農藥殘留的含量。Wu Yu等報道了一種Cu-N-C單原子納米酶,在氮摻雜碳納米片的表面具有高濃度孤立的Cu單原子具有與天然POD相似的活性,利用Cu-N-C單原子納米酶顯著的類POD活性構建了AChE、膽堿氧化酶、單原子銅納米酶(Cu-N-C)3種酶級聯反應體系對乙酰膽堿(acetyl choline,ACh)進行比色檢測,檢出限為1.24 μmol/L,其靈敏度優于已報道的其他傳感體系,基于級聯反應體系在ACh檢測方面優異的性能,研究團隊進一步將其用于檢測有機磷農藥(organophosphorus pesticide,OP),線性范圍為1~300 ng/mL,檢出限為0.60 ng/mL,且級聯反應體系對OP檢測具有極高的靈敏性和選擇性。這項工作不僅為合成具有豐富活性位點的單原子納米酶提供了策略,而且還拓寬了單原子納米酶在農藥殘留檢測中的應用。此外,Wu Yu等從實用的角度利用AChE-Fe-N-C-TMB系統檢測OP,可以在0.1~10.0 μg/mL范圍內檢測出,檢出限為0.97 ng/mL。基于有機磷和氨基甲酸酯類農藥分別對AChE和BChE活性有抑制作用,因此構建單原子納米酶傳感體系對AChE、BChE活性實現快速、靈敏、特異性檢測,可進一步開發出對農藥殘留的新型檢測技術,例如Wang Mengke等在Fe-SAS/NC和聚乙烯吡咯烷酮(polyvinylpyrrolidone,PVP)-Cu NC單原子納米酶的基礎上開發了AChE比熒光傳感平臺,其反應機理為:在過氧化氫存在下,Fe-SAS/NC能催化非熒光鄰苯二胺(-phenylenediamine,OPD)氧化生成熒光2,3-二氨基吩嗪(2,3-diaminophenazine,DAP),DAP能猝滅PVPCu NC在438 nm波長處的熒光,AChE能將底物乙酰硫膽堿水解成含巰基的硫代膽堿,從而抑制Fe-SAS/NC的催化活性,阻斷OPD氧化導致的PVP-Cu NC熒光恢復,而DAP在566 nm波長處的熒光減弱,因此,通過熒光變化實現了對AChE活性的高效定量檢測。可見,基于單原子納米酶的類酶催化活性在農藥殘留檢測中具有一定的可行性,這對未來開發新型的農藥殘留檢測技術具有一定的研究意義。

此外,與非單原子納米酶及傳統檢測技術相比,單原子納米酶在農藥殘留檢測中的特異性及靈敏度更低,但其檢測的靶標物質范圍不是很廣泛,只能對總體含量進行檢測,無法實現在復雜機制中的特異性檢測。因此與非單原子納米酶及傳統檢測方法相比,單原子納米酶檢測技術還需要進一步加強及完善。

3.2 抗氧化劑檢測

抗氧化劑是指能防止或延緩食品氧化、提高食品穩定性和延長貯存期的食品添加劑。抗氧化劑在食品中有著很重要的應用,其常作為食品添加劑加入到食品中,但過量使用會產生一些副作用,影響到人體健康甚至造成一些癌癥等疾病的發生,因此,需提升對食品中抗氧化劑含量的檢測技術以保障其安全性。例如Jing Wenjie等利用具有類OXD活性的Fe-N/C單原子納米酶構建了三通道比色傳感器陣列用于同時區分GSH、-半胱氨酸、抗壞血酸、尿酸)和褪黑激素5種抗氧化劑,所設計的比色傳感陣列能準確識別含有GSH、-半胱氨酸、抗壞血酸、尿酸和褪黑激素的樣品以及盲樣,檢出限低至100 nmol/L,與非單原子納米酶及傳統的抗氧化劑檢測方法相比,雖然單原子納米酶的檢出限較高,但其能對樣品中存在的單個抗氧化劑成分進行定量檢測,彌補前兩者對抗氧化劑檢測的不足。且通過與傳感陣列的形式相結合,能同時快速、高效的實現對多個物質的檢測,相較于以前單一的檢測方法,不僅大大縮短了檢測時間、提高了檢測效率,而且還解決了干擾性問題,彌補了非單原子納米酶及傳統檢測技術的不足。可見,未來單原子納米酶將在食品抗氧化劑檢測中具有更廣闊的應用空間。

3.3 糖類檢測

糖類在生命活動過程中起著重要的作用,是一切生命體維持生命活動所需能量的主要來源。植物性食品中最重要的糖是淀粉和纖維素,動物性食品中最重要的糖是糖原,從日常的食品中攝入這些糖類是人類獲取能量的主要方式,并且糖類的攝入量及種類還和人體的許多疾病息息相關,合理的糖類攝入量對于維持健康的身體狀態十分必要;為此,開發簡單、便攜、靈敏、低成本的糖類檢測方法顯得極為重要。例如Zhou Xiaobin等基于半乳糖可被半乳糖氧化酶氧化生成HO的反應機理,利用Fe單原子納米酶對半乳糖進行了定量比色檢測,在50~500 mmol/L范圍內,吸光度和半乳糖濃度之間具有良好的線性關系,檢出限為10 mmol/L。Chen Min等通過犧牲載體的策略合成了新型單原子鐵納米酶(Fe SSN),為了縮短檢測時間、簡化測試流程,該團隊制造出了Fe SSN-GO-TMB傳感系統,其能在10h10~60h10mol/L線性范圍內檢測葡萄糖,檢出限低至2.1h10mol/L。此外,Cheng Nan等以碳納米管為基質制備了鑲嵌有單原子鐵的“CNT/FeNC”類POD的納米材料,被作為信號元件應用到紙基生物傳感器中成功實現了對葡萄糖快速、便攜及高靈敏檢測,檢出限為0.02h10mol/L。與非單原子納米酶及傳統檢測技術相比,單原子納米酶在糖類檢測中的應用主要集中在葡萄糖檢測中,且檢出限遠低于前兩者。可見,基于單原子納米酶開發的檢測技術比傳統半乳糖、葡萄糖檢測技術有更多優異的性能。

3.4 過氧化氫檢測

過氧化氫作為食品添加劑在食品領域中應用十分廣泛,如在鮮奶中添加微量的過氧化氫可以激活奶中過氧化物酶,產生較好的抑菌效果,延長鮮奶的保質期,但使用工業級的過氧化氫或高質量分數的過氧化氫則會對人體健康產生嚴重危害,因此,開發對食品中過氧化氫的快速、便攜、靈敏的檢測技術尤為重要。例如Cheng Nan等合成的具有100%單原子Fe分散的活性位點和較大表面積的新型單原子鐵納米酶CNT/FeNC被作為信號元件應用在一系列基于紙基的生物傳感實驗中實現對過氧化氫超靈敏比色檢測,檢出限為0.03h 10mol/L,遠低于美國食品和藥物管理局法規的檢測水平(1.5h10mol/L)。Lin Zhen等成功合成了具有顯著類POD活性的單原子銅納米酶(Cu-N-C),并利用其對HO進行檢測,檢出限為0.12 μmol/L,可成功實現對微量過氧化氫高靈敏性和選擇性檢測,縮短檢測時間。與非單原子納米酶及傳統檢測技術相比,單原子納米酶檢測幾乎能達到與前兩者相近甚至更低的檢出限,由此可說明單原子納米酶檢測技術具有高效、快速、靈敏的檢測潛能。由此可見,基于單原子納米酶檢測技術在過氧化氫檢測過程中具有很好的應用前景。

3.5 重金屬離子檢測

食品中重金屬的污染問題一直是食品安全領域的研究熱點,隨著工業化發展水平的提高,食品原料極易受到重金屬污染且重金屬離子難降解、極易通過食物鏈大量蓄積在人體內,對人體消化系統、生殖系統、神經系統、心血管系統造成不可逆傷害。因此,開發靈敏、快速、高效的重金屬檢測方法控制其危害極為重要。例如Mao Yu等合成了具有類POD活性的單原子鐵納米酶(SA-Fe/NG),成功實現了對自來水、金槍魚樣品中Cr的檢測,線性范圍為30 nmol/L~3 μmol/L,檢出限為3 nmol/L,且在相同條件下與10 μmol/L的K、Na、Li、Ba、Ca、Mg、Zn、Cd、Co、Cr、Mn、Ni、Hg、Pb和1 μmol/L的Cu等干擾離子反應時,這些金屬離子在比色實驗中的吸光度均明顯低于1 μmol/L Cr,驗證了SA-Fe/NG對Cr具有高選擇性。與非單原子納米酶及傳統檢測技術相比,單原子納米酶的檢出限明顯高于前兩者,且目前真正利用單原子納米酶類酶活性用于重金屬檢測中的實例并不是很多,檢測的離子種類也屈指可數,未來還需要在這方面繼續加大研究力度,使得單原子納米酶能真正充分的運用在食品重金屬檢測的研究領域中,為食品安全快速檢測技術的發展提供新的思路。

基于單原子納米酶在食品檢測中的實驗結果表明,單原子納米酶相較于非單原子納米酶及傳統檢測技術而言,整體上其對標靶物質不僅具有更強的選擇性、穩定性、抗干擾性和靈敏性,而且還提高了反應速度、降低了檢測的成本、簡化了操作流程,從而促進了單原子納米酶在食品檢測中的應用,也為開發高效、快速、便攜的食品安全快速檢測技術提供了新的發展方向。

4 結 語

越來越多的研究表明,單原子納米酶的檢測技術正在逐漸縮小與傳統食品分析技術的差距,單原子納米酶也有望取代傳統納米酶及天然酶應用于食品成分檢測領域中。然而,盡管單原子納米酶具有諸多的優勢但同時也面臨著一些挑戰。首先,開發高催化活性的單原子納米酶并不容易這對材料有著嚴格的要求,不僅需要具有天然酶類的催化活性中心,而且還需保證其催化性能高于傳統的納米酶及天然酶,這在材料的選擇及制備方面具有很大的挑戰;其次,大多數單原子納米酶同時具有多種類酶活性(如類POD、類OXD、類CAT、類GP和類SOD),這使得與底物的親和力和特異性低于天然酶,開發能夠表現出優異底物特異性的單原子納米酶是今后需要面臨的挑戰;再其次,雖然大多數單原子納米酶的催化機理都是基于明確的活性位點和結構,但具體的催化機理仍不清楚,深入揭示單原子納米酶的基本原理和作用機制也是未來需要解決的問題;此外,對于單原子納米酶結構的優化、信號識別方式的選擇等方面都需要很深入的研究以保證對目標物檢測具有高效性、便攜性、靈敏性和穩定性;最后,單原子納米酶對檢測的食品成分存在一定的局限性,未來也需要在傳感策略方面拓寬研究思路提高其在食品安全快速檢測中的適用性。

基于目前單原子納米酶所面臨的挑戰,本文也提出了相應的解決方法。首先,需要在金屬原子的選擇方面加強研究,結合原子特性及應用領域的特點制備、開發出新型單原子納米酶;其次,綜合單原子納米酶的活性影響因素,如改變載體形態、分子配體、金屬簇、原子摻雜物、缺陷、N數目和類型等方式增強單原子納米酶的催化性能;最后,充分將單原子納米酶與化學發光、熒光、電化學、智能手機等前沿技術結合起來,構建高效、快速、便攜、準確、靈敏的智能檢測技術應用于更多研究領域中。