以學生本位在小學階段開展吟誦教學的調查研究

周祺暄

摘? 要:吟誦作為中華民族傳統(tǒng)讀書方式,本次調研以學生本位為原則通過采用文獻研究法、問卷調查法、訪談法、教育觀察法展開。根據(jù)調研結果提出通過吟誦促進學生記憶的發(fā)展、幫助兒童由具體思維向抽象思維過度、實現(xiàn)兒童語文學習知識與文化的統(tǒng)合、以吟誦為載體實施小學生心理輔導、加強專業(yè)教師學科建設與家校合作并舉的建議。

關鍵詞:吟誦;教學法;小學生心理發(fā)展

一、概念介紹

吟誦即讀書,是吟詠和誦讀的合稱,是整個古代教育系統(tǒng)最基本的教學方法,因此古人把上學叫做讀書[1]。現(xiàn)如今將“讀”改名為“吟誦”, 主要是因為現(xiàn)代朗讀的介入,它源自話劇腔, 即1920年留日學生從日本帶來的西方話劇[2]。吟誦教學法是指按照吟誦的基本規(guī)則進行漢語教學的方法。

二、調查背景

2016年,教育部 國家語委在《(國家語言文字事業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃)分工方案》中明確指出支持開展對吟誦的研究、搶救保護和傳承工作。隨著"中華吟誦協(xié)會"對傳統(tǒng)吟誦調采錄研究工作的持續(xù)開展以及“吟誦教學法專委會”的成立。徐建順教授團隊在收錄吟誦調及宣傳吟誦的同時,也在吟誦教學法上不斷探究,逐漸形成現(xiàn)代吟誦教學體系,帶動信息化教育技術、教育學、語言學、音樂學等學科融合,在吟誦教材開發(fā)、師資培訓、吟誦實驗學校、互聯(lián)網+等多領域不斷突破零。越來越多的一線教師、家長、古詩文愛好者逐漸關注到近年來在古詩文教學中再次重回大眾視線的吟誦教學法。

三、調查方法及目標

近年來有關吟誦研究文獻論文數(shù)量不少,但普遍是從教育工作者的角度分析吟誦教學法作為語文教學、漢語教學及中華傳統(tǒng)文化教育中的載體的意義和價值。較少針對吟誦教學法對學生發(fā)展的影響展開,本次調研通過以學生本位原則出發(fā), 采用文獻研究法、問卷調查法、訪談法、教育觀察法。希望達到概述吟誦教學法發(fā)展現(xiàn)狀、探究吟誦教學法在小學教育中對兒童心理發(fā)展的作用、分析吟誦教育法在小學教育中的發(fā)展趨勢、提出關于吟誦教學法應用可試行的相關教育活動四點目標。

其中,問卷調查將“愿意”記為“1”,不愿意記為“2”,問卷分析的統(tǒng)計性描述、區(qū)間估算、差異性描述均采用SPSSAU計算其平均值、標準差、F值、t值、p值。李特克五點量表采用5分值形式,以加權平均數(shù)作為其最終得分。問卷量表從小學生心理發(fā)展的思維、情感情緒、激發(fā)動機、記憶、客觀知識、智能感知、問題解決、文化培養(yǎng)幾個維度設計題目,由學生根據(jù)自身學習情況反饋完成。

四、結果與討論

研究過程中問卷調查、訪談記錄、行為觀察記錄、文獻分析整理結果與討論如下:

(一)問卷調查結果

1.描述性統(tǒng)計分析

分析家長學生參與吟誦教學意愿的現(xiàn)狀,利用問題“是否愿意參加學校開展的吟誦社團和課程”的樣本統(tǒng)計量構造總體參數(shù)的區(qū)間估計,其中表示愿意參加的人數(shù)比率99%置信區(qū)間為75.97%—78.97%。調查對象有較強意愿參加吟誦學習。

學生自評完成五點李克特量表,最后得分根據(jù)加權平均數(shù)顯示學生動機激發(fā)、記憶、情感情緒、思維發(fā)展、客觀知識、智能感知、問題解決、文化培養(yǎng)八個維度分別得分4.38、4.58、4.06、4.29、4.55、4.42、4.03、4.61、3.91、4.64(結果保留兩位小數(shù))。

2.各維度間差異性分析

1)學生與家長態(tài)度差異分析

利用獨立樣本t檢驗研究家長和學生對于如果小學開設吟誦社團或課程否愿意參加差異性,結果如表1-1所示。結果顯示,在網絡問卷及一線小學問卷結果所抽取的208份樣本中,學生和家長對于是否愿意參加吟誦課程呈現(xiàn)出顯著性差異,且家長的希望孩子參加吟誦學習意愿大于兒童本身。

2)家庭環(huán)境與學習意愿差異

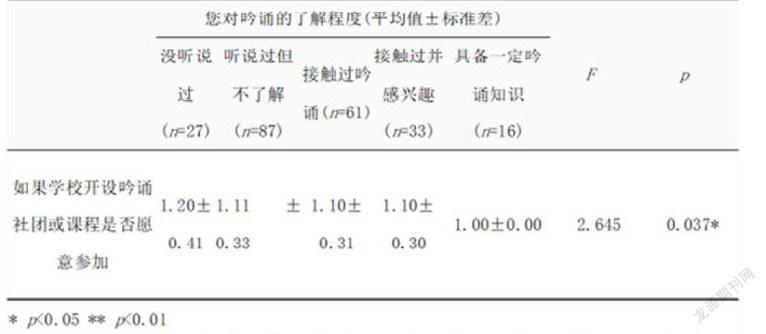

利用方差分析研究受訪者對吟誦的了解程度對于如果學校開設吟誦社團或課程是否愿意參加的差異性,數(shù)據(jù)結果如表1-2所示,意味著不同受訪者對吟誦的了解程度對于是否愿意參加學校開設的吟誦社團或課程均有著差異性。并且,受訪者中已具備一定吟誦知識的群體中更多的人愿意參與吟誦教學法的課程,接觸過吟誦的受訪者群體參與意愿大于未聽說過吟誦受訪者群體。

3)學生所處年級段與學習意愿差異

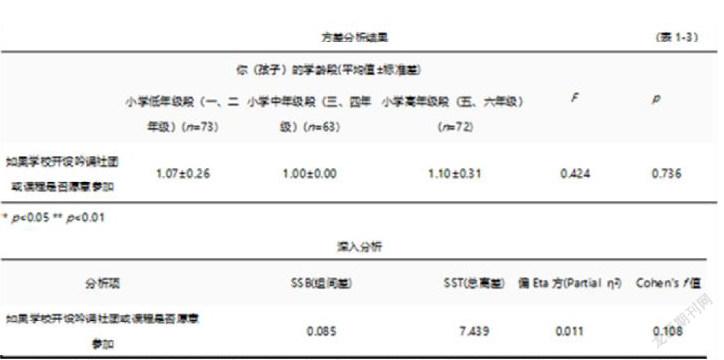

利用方差單因素方差分析,結合效應量研究差異幅度情況,研究學齡段對于如果學校開設吟誦社團或課程是否愿意參加共1項的差異性,相關結果如符表1-3所示。可知學生所處年級段對于如果學校開設吟誦社團或課程是否愿意參全部均不會表現(xiàn)出顯著性差異。

(二)訪談記錄及行為觀察記錄所呈現(xiàn)問題

1.由于陌生感,學生對吟誦缺乏信心

通過在西華師大附小分層抽樣而得的三四年級各一樣本進行教育觀察法,結合現(xiàn)場錄像資料及課堂記錄表反饋。初次接觸吟誦的學生會因為對吟誦知識的不了解,如果教師引入不當,加之兒童的先前經驗,學生對傳統(tǒng)吟誦的印象可能會停留在實際生活中的喪葬文化和佛教文化上,從而造成對吟誦古詩文的質疑態(tài)度。同時迫于考試與升學的壓力,大部分學生表示在古詩文的學習和記憶上往往會脫離教師對詩文講解與意境烘托,背誦古詩為了追求更大的效益更傾向于選擇單純的機械記憶。

2.專業(yè)師資短缺,一線教學實踐范圍受限

依據(jù)訪談記錄表整理結果顯示:吟誦教學法開展早期,面臨師資薄弱問題,缺乏長期專業(yè)系統(tǒng)培訓并實踐的教師,區(qū)縣大部分一線教師僅在短期師資培訓及教研活動中接觸過吟誦,在目前的一線小學詩詞教學中,教師以朗讀教學為主導。近年來,很多一線語文教師都逐漸關注到吟誦,但是由于自身對吟誦并沒有深入地學習與了解及受到課時限制,僅會在課程導入部分使用多媒體播放吟誦音頻。有過較長時間系統(tǒng)吟誦學習經歷的教師,傾向在語文、班隊等公開課中選擇吟誦教學法。

3.評價方式受限,吟誦教學后無法評價學習效果缺乏長期追蹤

根據(jù)吟誦教學法專業(yè)委員會發(fā)布相關通知及其他專題性資料顯示,目前對于吟誦學習效果的評價標準官方僅有《普通話吟誦等級考核標準》,且該標準受眾范圍不廣,且僅對吟誦標準程度進行評估。通過訪談了解到四川省成都市郫都友愛職業(yè)技術學校采用吟誦教學法開展德育教育課以及詩歌鑒賞課后,吟誦詩歌大多以表演形式出現(xiàn)在文藝活動中,部分畢業(yè)生以吟誦作為畢業(yè)論文研究方向也僅止步于此。

五、結論與意見

(一)通過吟誦促進學生記憶的發(fā)展

小學生正處于機械記憶向意義記憶過渡的階段,如果單純的機械記憶占主導,會加速學生的遺忘速度,也不利于學生后續(xù)的學習。認知心理學派艾賓浩斯認為信息的意義、個性化與區(qū)塊化處理能有效幫助人們記憶。吟誦要求依意行調、依字行腔,因此吟誦有極強的旋律性和區(qū)塊的節(jié)奏劃分,按照詩文的聲韻規(guī)律進行有助于突出體現(xiàn)詩人的情感并加強學生對古詩的情感領悟產生共情。根據(jù)調查問卷結果顯示吟誦本身的這些特點能幫助學生在學習古詩文的過程中對信息進行意義記憶。

(二)通過吟誦幫助兒童由具體思維向抽象思維過度

調研結果顯示吟誦有助于兒童重構古詩文所表達的場景。過往在詩歌教學中,常用字詞古今意轉化的方式輔助兒童理解詩歌,這可能會是學生感到枯燥,再者因時間跨度大會有一定的偏差。而吟誦依意行調、依字行腔的特點會因不同詩歌有靈活的變動,并且吟誦主體可根據(jù)時代價值的變化,以更便于理解的角度重構詩歌場景與詩人情感。

(三)以吟誦為載體實施小學生心理輔導

調研結果顯示吟誦過程中學生情感體驗更加突出,吟誦雖有一定的發(fā)聲規(guī)律但并沒有固定的吟誦譜,留給學生足夠的空間。小學生在詞匯發(fā)展、思維表達及內部言語等很多方面有一定的局限性和內隱性的特點[3]。吟誦作為一種特殊的語言形式,小學生在吟誦的過程中可以表達自己的人格和情感。吟誦過程有助于兒童完成自我意識和情緒調控與釋放,促進其心理的健康與和諧發(fā)展。

(四)吟誦實現(xiàn)兒童古詩文文學習知識與文化的統(tǒng)合

中國傳統(tǒng)文化博大精深,學習和掌握其中的各種思想精華,對樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀很有益處[4]。調研結果顯示吟誦教學在培養(yǎng)學生漢語言音、義、韻、律等學科知識的同時,也不斷引領學習者理解感悟中華傳統(tǒng)文化中講道德、尊道德、守道德,追求高尚的道德理想的精髓部分。促使學生在學習古詩文、經典古代文學作品學科知識的同時,能夠真正理解這背后包含的獨特中華傳統(tǒng)文化。

(五)吟誦學科建設與家庭教育結合

我們應同時關注因教師團隊缺乏、家庭背景對兒童學習動機影響、及家長意愿與兒童意愿呈現(xiàn)顯著差異這三個問題。通過“學校—家庭—社區(qū)”三位一體聯(lián)動機制開展吟誦教學公益親子活動,盡可能實現(xiàn)家庭教育中文化資本的公平,同時調動人的主動性,讓兒童家長一同參與吟誦。在不斷發(fā)展高校開展國學通識教育、國學教師學科化培養(yǎng)及一線教師通過繼續(xù)教育取得吟誦教學資格證等途徑實現(xiàn)吟誦學科建設的同時,通過社區(qū)開展活動培養(yǎng)母親成為兒童傳統(tǒng)古詩詞吟誦的啟蒙老師。

參考文獻:

[1]劉麗娜. 吟誦在小學古詩教學中應用的行動研究[D].東北師范大學,2019.

[2]楊玫. 吟誦的音樂性文獻及吟誦在學校教育中的傳承研究[D].中國音樂學院,2011.

[3]郭黎巖,王冰.小學生心理健康與輔導[M]. 北京:高等教育出版社,2020:213

[4]習近平論中國傳統(tǒng)文化——十八大以來重要論述選編[J].黨建,2014(03):7-9.