隼鳥2號發現地外氨基酸,我們離地外生命還有多遠?

接近龍宮小行星的隼鳥2號

前不久,日本科學家對“隼鳥2號”采集到的小行星“龍宮”上的巖石標本進行了分析,并在這份完全未被地球物質污染的巖石中發現了氨基酸的痕跡。這個發現號稱是“人類首次在地球外確認氨基酸的存在”。

而在今年年初,“嫦娥五號”攜帶的“月球礦物光譜分析儀”探測的結果也表明,月球上有原生的水存在(注意,并不是人們直接能喝的水,而是礦物中的水分子或是羥基,需要一定的化學反應才能變成我們喝的水的那種水分子)。

這些發現似乎在向我們強調,無論是水還是氨基酸等生命必備的物質,在宇宙中都廣泛存在。事實也確實如此,人類在過去幾十年中對宇宙進行了廣泛而深刻的研究。首先得到研究的自然是我們身邊的太陽系。

在太陽系中,人類能夠發射探測器對系內天體進行近距離觀察,同時也能直接獲取天體上的巖石樣本(更多的是通過墜落到地球的隕石,目前只有極少數從天體上直接獲取的,從“龍宮”小行星上獲取的樣本即是一個例子)。對這些系內行星的觀察表明,水在太陽系是廣泛存在的,在太陽系八大行星以及許多衛星中,都有水的存在。

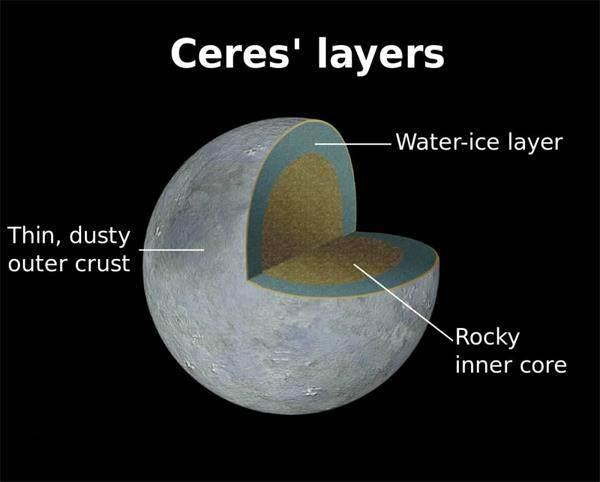

在水星、火星的極地或是隕石坑中發現了水冰;金星地表雖然高達472℃,但其大氣層中卻有水蒸氣;小行星帶中的諸多小行星可能在隕石坑陰影處有水冰,尤其是其中最大的小行星谷神星可能表面為水冰混合物,表面之下則可能為液態水;木星的大氣層含有水蒸氣,木衛三地表有水冰,且極有可能在地下深處有一大片海洋;土星的大氣層含有微量水蒸氣,但土星環卻主要由水冰構成,土衛六的地表則富含水冰,且也可能存在液態水組成的海洋;冰巨星天王星和海王星均含有水冰,且其天衛三泰坦尼亞和海衛二均由水冰物質地殼組成;矮行星冥王星表面被水冰覆蓋,且其地下100千米深處可能有一個地下海洋。

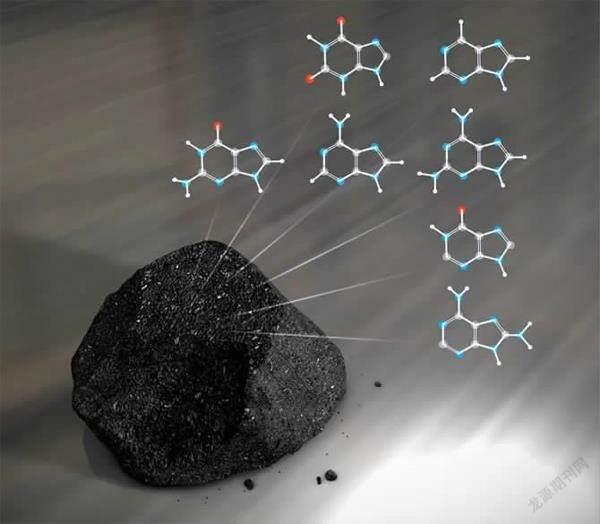

而從1970年代開始,科學家們對隕石的研究就發現,許多隕石中都存在氨基酸,比如著名的默奇森隕石,這是一顆1969年墜落于澳大利亞的隕石,科學家當時就發現其中包含有氨基酸,而后陸陸續續的研究在隕石中鑒定出來了14 000種分子化合物和70種氨基酸,還發現了嘌呤和嘧啶化合物——這些是組成RNA和DNA的成分。隨后,科學家在許多其他隕石中均發現了氨基酸、糖類等有機物。

谷神星地下可能富含水

在許多隕石中都發現了氨基酸等有機物

在大爆炸之后,各種元素才逐漸形成

隨著人類科技的進步,科學家開始發射探測器探測小行星和彗星等星體,并在這些天體上發現有機物的證據。比如2015年歐航局的菲萊探測器(Philae)在降落到彗星67P上時,其攜帶的彗星取樣與成分實驗(COSAC)設備就發現在彗星上存在乙醛、甲胺、乙酰胺、異氰酸甲酯、丙醛、丙酮等16種有機化合物。

與此同時,當科學家利用光譜儀觀測遙遠的星際空間時,也不斷發現在這些星際空間中也廣泛分布著水蒸氣和有機物。比如對人馬座B2的分子云的檢測中,除了發現水蒸氣之外,還發現了豐富的醇類化合物,包括甲醇、乙醇、乙烯醇等,此外還發現了甲酸乙酯,這是氨基酸的重要前體。

那么,為什么這些物質如此廣泛地存在于宇宙中?它們是地外生命存在的證據嗎?其實這一切都是化學反應的功勞。

這些物質廣泛存在于宇宙空間的第一個因素是宇宙中氫、碳、氧等元素極為豐富。這些元素的豐富原因與大爆炸(Big Bang)有關。在大爆炸最初,宇宙中并無任何元素的存在,但隨著宇宙溫度的冷卻,質子、電子和中子開始結合在一起。最初形成的元素是大約75%的氫元素和25%的氦元素。

當第一代恒星形成后,所有的其他元素均由這兩種元素的核合成形成。形象來講,這個過程就類似之前火過一陣的2048游戲,2+2=4,4+4=8,8+8=16……如此持續,直到形成最后的2048。放在核合成過程中,氫元素就是里面的2,氦元素就是里面的4,是最基礎的元素,它們不斷合成更重的元素。

隨著第一代恒星的死亡,這些元素被拋射到宇宙中,成為星際云的主要成分。而新一代的恒星就誕生于這些星際云中。大家基于直覺也能想象得到,在星際云中,越輕的元素越多,越重的元素越少。而無論是水,還是有機物,形成它們的元素都是比較輕的元素,比如氫、氮、碳、氧等。由于輕,這些元素在宇宙中本身分布就極為廣泛,這是宇宙中遍布水和有機物的元素基礎。

隨著第二代、第三代恒星的相繼誕生(太陽就是第三代),星際云中的化學元素已經極為豐富。這些星際云的中心會因為物質的聚集而壓力和溫度大增,形成恒星。剩余的星際物質則會圍繞恒星運動。在運動中,它們會凝聚形成小的固態塵埃顆粒。

這些塵埃顆粒成分極為復雜,其中既包括我們地球上常見的組成巖石的硅酸鹽物質,也包括二氧化碳、水蒸氣等各種氣體。這些氣體被恒星的光和熱驅趕到遙遠的地帶,并因那里的溫度極低而冷卻形成冰粒——這就是我們的外太陽系行星、彗星、小行星等上面會發現大量冰的原因。

此外,組成巖石的硅酸鹽物質中的化學成分也非常復雜,經常包括羥基(OH),這些羥基會因為巖石熔融、太陽風的影響等原因和氫離子結合形成水。其中巖石熔融是比較大的巖質天體上水的主要來源之一。

最近中國科學家在月球上的發現證明了這一點。在今年1月的時候,科學家利用嫦娥五號采集到的數據分析出目前在月球巖石中依然存在一定的“水分”,相當于1噸月壤中含水120克,1噸巖石中含水180克,到了今年6月中,科學家們則確定了這些“水分”的來源——大部分都來自巖石礦物中保存的羥基,比如羥基磷灰石等。而這已經是月球誕生以后的40多億個年頭了,我們可以想見在它剛剛誕生,還是個巖漿球時,因化學反應而形成的水量有多么巨大。

而在目前流行的理論中,宇宙中廣泛分布的有機物的形成也與水的形成類似。NASA的科學家們推斷,在恒星形成后,光和熱將一些小的硅酸鹽顆粒和水冰驅趕到恒星外圍的冰冷區域。在這里,水冰以硅酸鹽為核心形成了一些無固定形態的冰粒,這被稱為星際介質(ISM)冰粒。

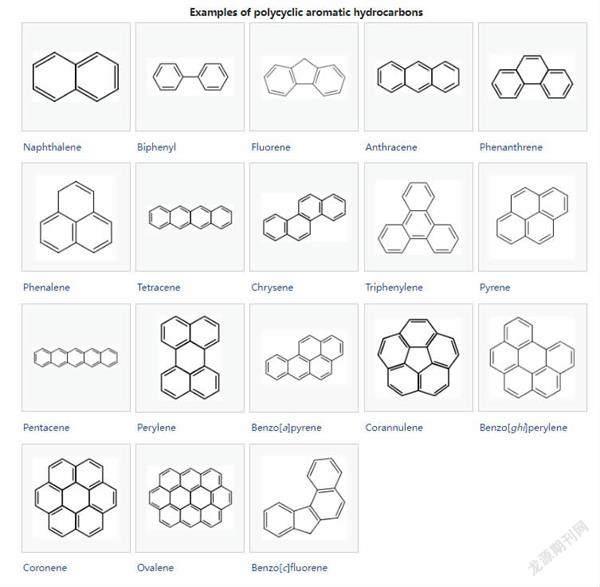

與此同時星云中的各種元素會在宇宙射線下發生化學反應,首先會大量形成一種被稱為多環芳烴(PAH)的簡單有機物——其實就是一些碳原子構成的環狀物質。

這些多環芳烴在宇宙間游蕩時,會被多孔的冰粒捕獲,冰粒中的孔隙不僅為其提供了反應場所,而且還會為其提供氧(O)、氫(H)、羥基(OH)等活性物質。而一旦受到宇宙中各種射線的照射,多環芳烴就會與這些物質,以及宇宙中存在的其他氣體發生化學反應,形成不同的氨基酸以及堿基等其他有機物。

無論是水還是有機物,都是組成生命的必要成分,它們在宇宙中廣泛分布這一觀念已經在科學界被廣泛認可。但是從有機物到生命,其中還有很長的一段路要走,發現了它們并不意味著發現了生命。

在現代的生命起源理論中,生命要從有機物中誕生,首先需要從簡單的有機小分子變成有機大分子,然后有機大分子縮聚成多分子體系,多分子體系再相互組裝(比如脂質膜變成球狀膜之后,蛋白質、核酸等物質再進入膜中形成能夠自我復制的個體),這時候才算是誕生了生命。所以,發現了水和有機物,充其量只能算是發現宇宙中到處都是樂高積木塊。但它們要形成生命,就好像這些積木塊要在自然、無序的情況下自我組裝成一個有意義的形體——比如房屋、汽車等,這中間還有很漫長的路要走。

不同多環芳烴的結構示意圖

不過,既然在地球上能夠通過化學進化誕生生命,而宇宙中的水和有機物又如此常見,說不準什么時候我們就能在某顆環境適宜的天體上與地外生命不期而遇了。