長期增溫和氮素添加對荒漠草原不同植物功能群特征的影響

王冰瑩,韓國棟,武倩,朱毅,鞠馨

(內蒙古農業大學草原與資源環境學院草地資源教育部重點實驗室,農業部飼草栽培、加工與高效利用重點實驗室,內蒙古自治區草地管理與利用重點實驗室,內蒙古 呼和浩特 010020)

氣候變暖和大氣氮沉降增加是全球變化的重要驅動因子。氣候變暖與氮沉降增加對生態系統產生的影響以及生態系統對氣溫上升和氮素沉降的反饋是國際生態學領域的研究熱點[1]。溫度的變化會對植物的物質積累、生長、發育產生直接影響[2]。由于人類活動的影響,大氣氮沉降的速率也在增加[3]。不同植物的生長隨著可利用氮含量的變化而改變,進而使植物群落結構發生變化[4]。氮素輸入的持續增加會改變植物群落的物種豐富度和群落的動態特征[5]。在研究增溫和氮素添加對植物多樣性的影響時,可以縮小研究尺度,將局部細節從各種角度分析描述。功能群是指對特定環境因素有相似反應的一類物種,植物功能群多樣性是維持群落結構復雜性和穩定性的基礎,一定程度上反映了草地生態系統的健康狀況[6]。因此,探究長期增溫和氮素添加對草地植物功能群特征的影響對于維持草地生態系統穩定具有重要意義。

荒漠草原是草原向荒漠過渡的旱生性草原生態系統,目前為止,對荒漠草原不同功能群的研究還相對薄弱[7]。武倩[8],王晨晨等[4]對短花針茅荒漠草原的研究表明,長期增溫與氮素添加使得荒漠草原群落結構發生變化,植物功能群的引入對研究荒漠草原物種多樣性的生態系統功能和維持機制注入了新的活力[9],雖然目前對功能群的研究還不是很完善,但仍有一些研究認為功能群的多樣性比物種多樣性更加深刻地影響生態系統的整個過程[10]。因此,本試驗以內蒙古四子王旗短花針茅荒漠草原為研究對象,利用長期增溫和氮素添加試驗平臺,探討短花針茅荒漠草原不同植物功能群對模擬增溫和氮素添加的響應,旨在揭示全球氣候變暖和氮素添加對荒漠草原植物功能群的影響,為干旱區荒漠草原科學合理利用提供一定的理論依據。

1 材料和方法

1.1 試驗區概況

試驗區位于內蒙古農牧業科學院綜合試驗示范中心四子王基地(N 41°46′43.6″,E 111°53′41.7″,海拔1 456 m)。四子王旗地處大青山以北的內蒙古高原中部,屬于典型的中溫帶大陸性季風氣候。春季干旱多風,夏季炎熱,冬季寒冷。四子王旗(1960-2018年)多年平均氣溫3.7 ℃,月平均最高溫度集中在6-8月,≥10 ℃的年積溫為2 200~2 500 ℃,無霜期90~120 d。年均降水量221.7 mm,降水主要集中在6-9月,年平均日照時數為3 117.7 h。試驗地區的土壤類型大多為淡栗鈣土,土壤較瘠薄,鉀含量豐富,氮和磷較少,有機質含量較低。植被層低矮,種類組成較貧乏。主要是以短花針茅(Stipabreviflora)為建群種的荒漠草原,其他優勢物種主要有冷蒿(Artemisiafrigida)、無芒隱子草(Cleistogenessongorica)、銀灰旋花(Convolvulusammannii)、木地膚(Kochiaprostrata)、細葉蔥(Alliumtenuissimum)等。

1.2 試驗設計

該試驗采用2×2因素隨機裂區設計,共6個區組,其中包括增溫和不增溫2種主處理樣方,共12個主樣方。每個主處理樣方又被分裂為面積相等的2個有氮素添加和無氮素添加副處理樣方。試驗共4種處理:無增溫和氮素添加(CK)、增溫(W)、氮素添加(N)和增溫+氮素添加(WN),每個處理6次重復,在每個處理樣方中央各設置一個1 m×1 m的永久監測樣方。共設計了24個處理樣方,面積共計144 m2。從2006年3月開始,6個增溫區內各安裝一個紅外線輻射器進行加熱,距地面2.25 m,功率設置為2000 W,全年不間斷。同時在每年5月末6月初雨季來臨之前選用硝酸銨(NH4NO3)進行施肥處理,施肥量為純氮10 g/m2。

1.3 測定內容和方法

1.3.1 植物群落物種組成及功能群劃分 2019年8月中旬取樣,在永久監測樣方內記錄物種數目及名稱,并記錄每種植物的高度、蓋度、密度。具體方法是把活動樣方框(1 m×1 m)各邊平均劃分成10 cm等間距的小孔,然后用線繩相連,活動樣方框就被平均劃分成100個小格。密度是每種植物在100個小格中株叢總數;蓋度是每種植物垂直投影面積占1 m×1 m的百分比。按照物種生活型差異,將群落中出現的物種劃分為4個功能群:多年生禾草(Perennial grasses,PG),多年生雜類草(Perennial forbs,PF),灌木和半灌木(Shrubs and semi-shrubs,SS),一、二年生植物(Annuals and biennials,AB)。樣地內出現的物種、劃分出的功能群以及結果中使用的功能群見表1。

1.3.2 地上生物量 采用直接法估測地上生物量,在植物生長旺盛期(8月),每個小區選取50 cm×50 cm樣方,然后分物種齊地面刈割并收集枯落物,把樣品置于65 ℃恒溫下烘干,48 h后烘至恒重,稱其干重(即物種生物量)。

1.4 測度方法

本研究采用3個參數,即Margalef豐富度指數(A)、Shannon-Wiener多樣性指數(H),Pielou均勻度指數(E),對植物群落物種功能群進行評價。3個參數的計算公式如下:

Margalef指數A=(S-1)/LnN

Shannon-Wiener指數H==∑PiLn(Pi)

Pielou指數E=-∑PiLn(Pi)/Ln(S)=H/Ln(S)

式中:S為群落中物種數目;N為所有物種個體總數;Pi為重要值。

重要值Pi=(RC+RH+RD)/3

式中:RC為相對蓋度;RH為相對高度;RD為相對密度。RC、RH和RD的計算方法詳見文獻[11]。

1.5 數據分析

在SAS 9.2統計分析軟件中采用雙因素方差分析,分析增溫、氮素添加及它們的交互作用對上述各指標的影響。最后再對各指標進行單因素方差分析,研究對照、氮素添加、增溫、增溫+氮素添加4個處理間的差異,所有圖均使用Sigmaplot 14.0進行繪制。

2 結果與分析

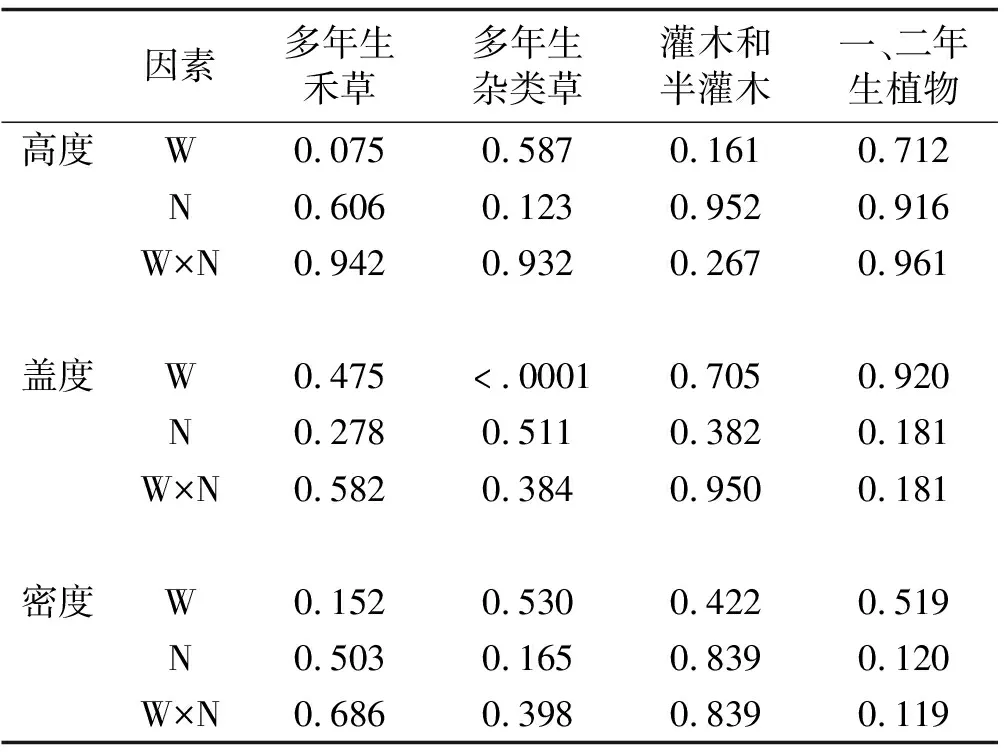

2.1 增溫和氮素添加對不同功能群植物高度、蓋度、密度的影響

增溫對多年生雜類草的蓋度有顯著影響(P<0.0001),對其他3個植物功能群的高度、密度、蓋度沒有顯著影響(P>0.05)(表2)。氮素添加及其與增溫的交互作用對不同植物功能群的高度、蓋度、密度沒有顯著影響(表2)。與對照相比,增溫處理下多年生雜類草的蓋度增加了66.3%(P<0.05)(圖1);氮素添加處理對多年生雜類草的蓋度影響不顯著;增溫+氮素添加處理下多年生雜類草的蓋度增加了62.8%。增溫處理下灌木和半灌木的高度減少了70%;氮素添加、增溫+氮素添加處理對灌木和半灌木的蓋度、密度影響不顯著。增溫、氮素添加、增溫+氮素添加處理對多年生禾草的高度、密度、蓋度影響不顯著。氮素添加處理下一、二年生植物的蓋度和密度分別減少了53%和71%。

表2 增溫、氮素添加及其交互作用對不同功能群植物群落高度、蓋度、密度影響的方差分析結果

圖1 不同植物功能群的高度、蓋度、密度

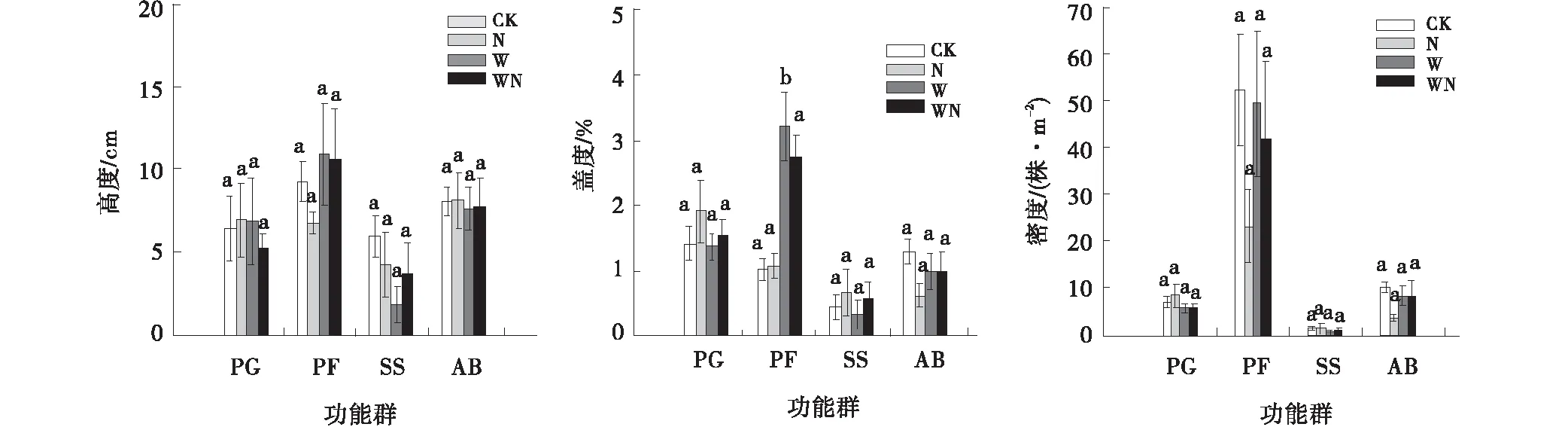

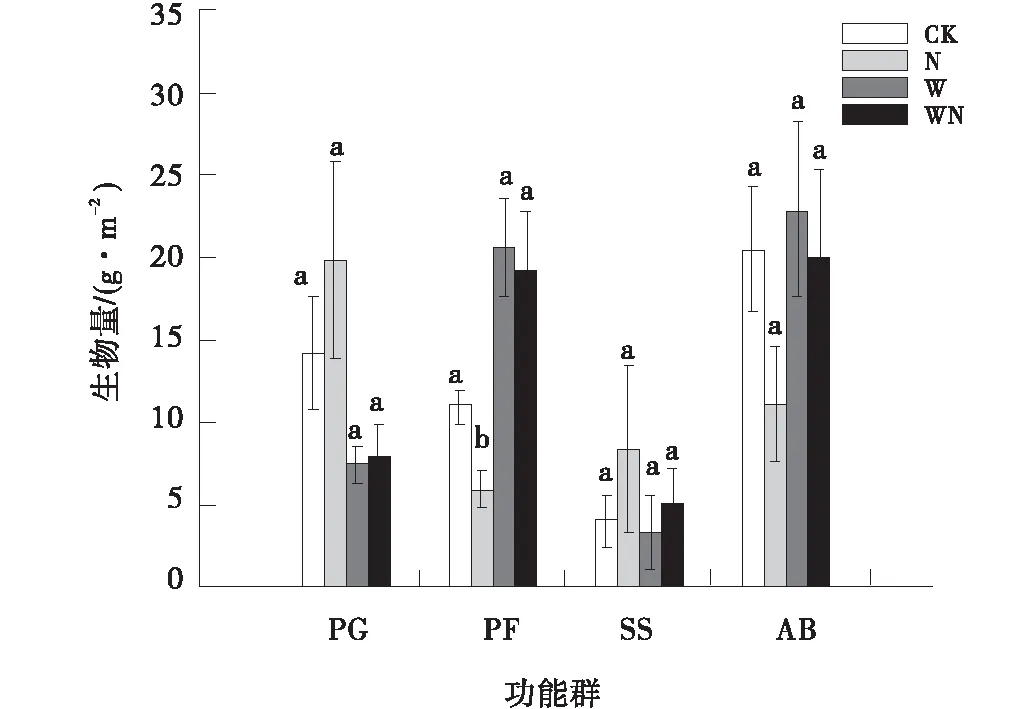

2.2 增溫和氮素添加對不同功能群植物地上生物量的影響

氮素添加處理對多年生雜類草的地上生物量有顯著影響(P<0.001),對其他3個植物功能群的地上生物量沒有顯著影響(P>0.05),增溫及其與氮素添加的交互作用對4個植物功能群地上生物量沒有顯著影響(表3)。與對照相比,增溫處理下多年生禾草地上生物量減少了47.7%;氮素添加處理下灌木和半灌木地上生物量增加了51.7%,一、二年生植物地上生物量減少了47.4%,多年生雜類草的地上生物量減少了46.1%(P<0.001);增溫+氮素添加處理下多年生禾草地上生物量減少了43.7%(圖2)。

表3 增溫、氮素添加及其交互作用對不同功能群植物群落地上生物量影響的方差分析結果

圖2 植物功能群的地上生物量

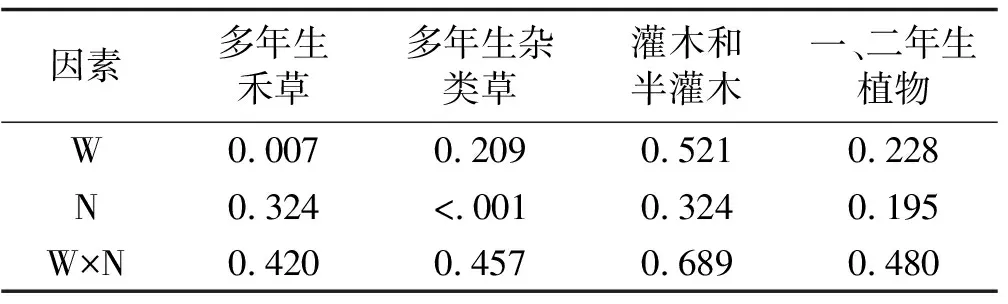

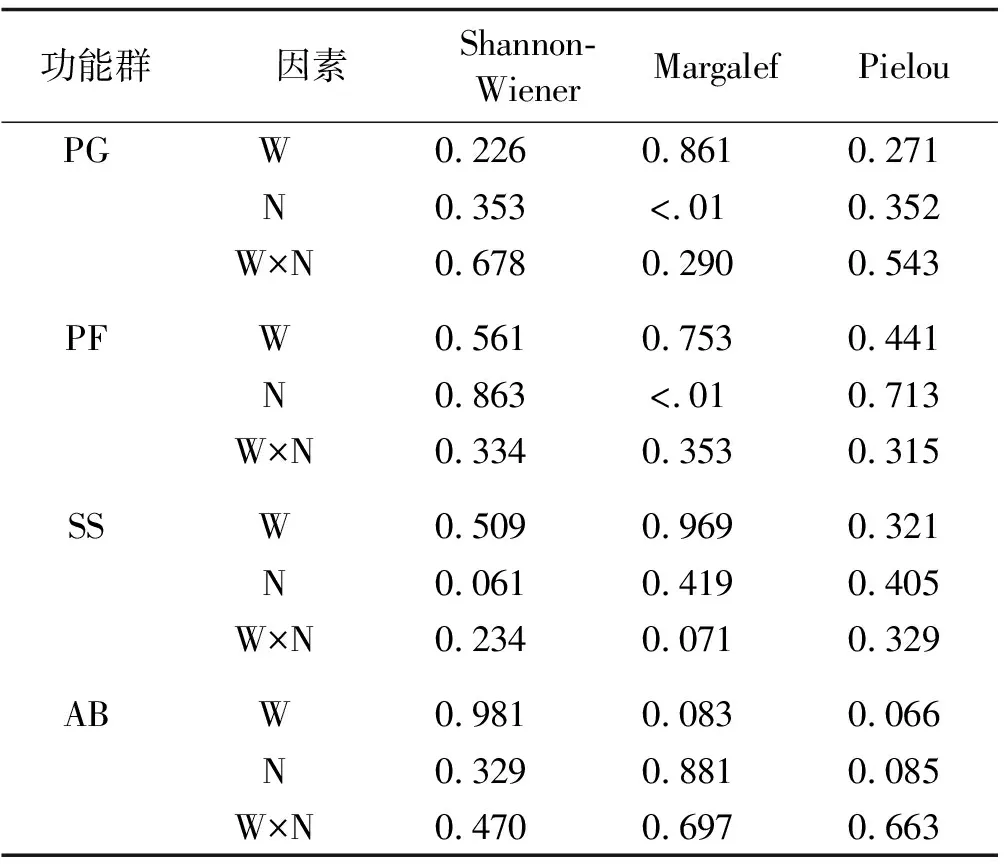

2.4 増溫和氮素添加對植物功能群多樣性的影響

氮素添加對多年生禾草和多年生雜類草的Margalef豐富度指數有顯著影響(P<0.01),對Shannon-Wiener指數和Pielou均勻度指數沒有顯著影響。增溫對4種功能群的多樣性指數都沒有顯著影響(表5)。功能群Margalef豐富度指數在氮素添加處理和增溫+氮素添加處理下顯著增加(P<0.05),在增溫+氮素添加處理下Margalef豐富度指數最大,為1.74,顯著大于對照處理。而Shannon-Wiener指數和Pielou均勻度指數在氮素添加處理和增溫+氮素添加處理下有下降的趨勢,且均不顯著。Margalef豐富度指數、Shannon-Wiener指數和Pielou均勻度指數在增溫處理下變化不大(圖4)。

圖3 植物功能群的多樣性

圖4 不同功能群的植物重要值

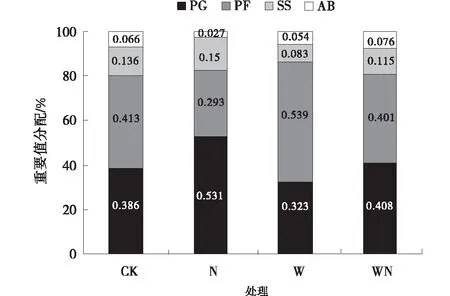

2.5 増溫和氮素添加處理下不同功能群植物的重要值

增溫處理多年生雜類草重要值最高,達到53.9%,對照處理,增溫+氮素添加處理重要值變化不明顯。一、二年生植物重要值在各處理間變化不明顯,在增溫+氮素添加處理下重要值最高,達到7.5%。灌木和半灌木以及多年生禾草的重要值均在氮素添加處理下最高,分別達到15.0%、53.1%(圖5)。

表4 增溫、氮素添加及其交互作用對不同功能群植物群落α多樣性的方差分析結果

3 討論

在全球氣候變暖的大背景下,研究生態系統與氣候變暖作用機理的方法層出不窮,例如電阻加熱、遠紅外線照射、互交移植等多種模擬氣候變暖的方法[12]。在本研究中,采用野外自然條件下紅外線增溫的試驗設計,通過試驗發現增溫導致灌木和半灌木的高度有所下降,但是其他3種功能群植物的高度呈現增加的趨勢。這與Muhamed等[13]的研究一致。Harte等認為,增溫滿足了植物對熱量的需求,且對植物生長有利,使植物種群高度在整體上有所增加[14-15],但是本研究中不同功能群植物群落高度對增溫的響應不同,這可能是因為研究草地的類型及年限不同,導致研究結果出現差異。增溫處理導致多年生雜類草的蓋度顯著增加,而其他3種功能群蓋度呈現降低趨勢,氮素添加對不同功能群植物的蓋度沒有顯著影響,但呈現增加的趨勢,增溫+氮素添加處理對不同功能群植物的蓋度也無顯著影響,這與李元恒[11]的研究一致。本研究發現,氮素添加導致多年生禾草的密度增加,其他3種功能群植物的密度減少。這與Gough等[16]試驗認為隨著氮沉降的增加,物種密度逐漸減小的結論相一致。溫度的升高和降低能夠影響植物的蒸騰作用,改變土壤中水分的含量,使植物對水分的吸收受到影響,其生長和生物量也不同程度受到影響。而植物自身通過改變土壤中物質的含量引起的植物的改變,都將會對生物量產生一定的影響,而生物量是大多數生態系統結構和功能的最直接的綜合體現,它是植物生態學特性與其生活環境之間相互作用的產物[17-19]。在本研究中,氮素添加導致多年生雜類草的地上生物量顯著減少,這與Su等[20]、Xi等[21]的研究一致,而多年生禾草、灌木和半灌木的地上生物量有增加的趨勢,這與潘占磊[22]研究不一致。這可能是因為在豐水年份,干旱壓力緩解后,氮素成為了限制植物生長的主要因素[23],氮素添加使土壤中可利用氮含量增加,從而促進植物的生長。有研究表明增溫提高[24],或抑制[25],或不改變植物地上生物量[26],這可能與生態系統的初始氣候條件、優勢物種的特性、生物多樣性和生物地球化學有關。在本研究中,增溫導致多年生禾草、灌木和半灌木的地上生物量減少,多年生雜類草和一、二年生植物的地上生物量增加,這與潘占磊[22]研究結果一致。由于一、二年生植物和多年生禾草對養分的利用策略不同,一、二年生植物可以快速利用養分,使其在資源競爭中占據有利地位,而多年生禾草對資源利用比較保守,與一、二年生植物相比,在資源競爭中處于劣勢[27-28],因此,增溫改變種間關系可能是導致多年生禾草地上凈初級生產力降低的原因。

本研究中,增溫+氮素添加處理下多年生雜類草和多年生禾草重要值極大,灌木和半灌木和一、二年生植物重要值極小,因此推測以短花針茅為主的多年生雜類草和多年生禾草存在一定的正相互作用,但具體相互作用的機制尚不清楚,仍需進一步的探究。本研究發現,氮素添加對多年生禾草和多年生雜類草的Margalef豐富度指數有顯著影響,這與Zong等[29]研究認為,植物的物種豐度指數及多樣性指數并未隨氮沉降量的變化而產生顯著改變的結論不一致,這可能與土壤原來的氮素含量水平及物種間的差異存在密切關系,同時也有大量研究表明,植物物種多樣性會隨著氮素的增加而減少,而對減少機理的研究卻相對甚少。本研究中增溫導致Shannon-Wiener多樣性指數、Pielou均勻度指數有增加的趨勢,但是變化趨勢不大,這與武倩[8]的研究結果一致。功能群Pielou均勻度指數在增溫、氮素添加、增溫+氮素添加處理下均與對照處理相比變化趨勢不大,可能是因為本研究增溫與氮素添加試驗已在短花針茅荒漠草原開展13年,處于長時間增溫和氮素添加處理,不同小區都已經存在較為穩定的群落,各個小區內不同功能群植物種類基本相似,因此功能群Pielou均勻度指數差異不顯著。劉思雅[30]研究表明,在植物生長的不同時期增溫和施氮所起的作用有所不同。溫度較低、雨水相對不足的月份,增溫對優勢種的生長起抑制作用,有利于群落的物種數目和多樣性指數的增加,而人工施氮的效應則恰好相反,使群落的物種多樣性指數降低。并不是所有植物群落特征都會隨著溫度的升高而有明顯的變化。說明荒漠植物群落在短時間增溫的條件下并不會產生明顯影響。

4 結論

長期增溫和氮素添加對植物群落的增溫及其交互作用對不同功能群植物的高度、蓋度、密度有不同程度的影響,增溫顯著增加多年生雜類草的蓋度。氮素添加處理顯著降低多年生雜類草的地上生物量,顯著增加多年生禾草和多年生雜類草的Margalef豐富度指數。長期增溫和氮素添加改變了短花針茅荒漠草原植物群落的組成和結構,促進了草地的可持續利用。