北京及周邊地區冬季降水相態的判別指標研究*

荊 浩 于 波 張琳娜 邢 楠 符嬌蘭 戴 翼 杜 佳

1 北京市氣象臺,北京 100091 2 國家氣象中心,北京 100081

提 要: 基于2012—2020年冬季地面觀測、探空及多種觀測資料,研究北京觀象臺及鄰近的張家口站、樂亭站3個氣象站不同降水相態下的垂直溫濕結構,建立降水相態的判別指標。從預報角度著眼于成雪和融雪兩方面,把云頂溫度和0℃層高度作為相態判別的關鍵要素,分析表明:云頂溫度≤-14℃是云中能夠產生充足雪花等冰相粒子的重要閾值,是降雪的必要條件,同時0℃層高度≥0.5 km和≤0.1 km分別是雪花完全融化和幾乎不融化的閾值;云頂溫度在-14~-4℃時,更容易出現雨夾雪或降雨,0℃層高度為0.1 km則是區分雨夾雪和雨的閾值。云頂溫度與0℃層高度結合構成的相態判別指標較特定層氣溫組合構成的指標TS評分顯著提高,雪、雨夾雪和雨的TS評分分別為0.93、0.57和0.86,分別提高了0.11,0.39和 0.43。研究結果對于冬季降水相態的預報與訂正提供了新的參考。

引 言

降水相態是冬季降水預報中的重點和難點,相態的判斷準確與否往往決定一次降水過程預報和服務的成敗(楊成芳等,2013)。針對降水相態預報技術與指標,國內外開展了大量有價值的研究。

早期國外主要用特定層的厚度或平均溫度來判定降水相態,如結合地理位置采用1 000~500 hPa、1 000~850 hPa和850~700 hPa厚度指標判斷相態(Wagner,1957;Heppner,1992)。后來發展為應用垂直廓線判定降水相態,如通過溫度或濕球溫度廓線與0℃線圍成的面積大小進行判定(Bocchieri,1980;Bourgouin,2000)。

國內的研究更傾向利用特定層氣溫來預報降水相態,但不同區域的指標閾值大相徑庭:925 hPa氣溫≤-2℃可作為寒潮冷空氣影響時江西固態降水的預報依據(許愛華等,2006);河北降雪發生時地面氣溫基本在0℃上下,雨夾雪或降雪時,925 hPa氣溫在-2℃以下, 1 000 hPa氣溫在2℃以下,而850 hPa氣溫對降水相態影響不大(李江波等,2009);漆梁波和張瑛(2012)的研究表明,北美洲所用的識別判據在我國東部冬季降水的適用性不好,綜合考慮溫度因子和厚度因子的識別判據則表現更好;楊成芳等(2013)在山東冬半年相態轉換的降雪過程中,發現850 hPa和925 hPa的溫度對于相態的識別沒有明顯指示性,而1 000 hPa以下的氣溫最為關鍵,將925 hPa以下各層與地面氣溫結合起來判別相態,較使用單一特性層氣溫更為可靠;楊舒楠等(2017)對華北一次雨雪天氣分析發現,相態的轉變取決于整個對流層低層(950~850 hPa)的溫度平流狀況,當低層出現較強暖平流時,即使其他層次存在明顯冷平流,降水相態仍然可能以雨為主。對于北京地區而言,綜合考慮與相態轉換密切相關的特定層氣溫和地面氣溫等6種物理量閾值比單純考慮一種物理量效果更好,相態預報準確率可從60%提高到77%(張琳娜等,2013)。

降水相態的成因十分復雜,由于雪花的形成、增長與云中冰晶和過冷水密切相關,而云頂溫度又與雪花初生的冰晶層相聯系,因此云頂溫度或云頂高度逐漸受到關注。顧震潮(1980)曾提出一個存在冰晶層、冷水層和暖水層的層狀云降水粒子形成的概念模型,認為當層狀云的云頂溫度低于-20~-5℃時,層狀云上部會生成冰晶。后續研究證實了降水相態和云內或云頂溫度存在一定相關性(漆梁波和張瑛,2012;陳雙等,2019),但冰晶層溫度閾值在各地不盡相同:如我國東北地區層狀云冰晶主要產生在-20~-15℃(胡朝霞等,2017),在北美基于飛機探空發現≥-12℃以上時云中液態水含量高達90%(Pobanz et al,1994),也有研究認為在-14~-9℃的云層中50%上為過冷水、-18~-14℃溫度層中75%為冰晶,-18℃以下則基本為冰晶(Junker,2000),而云中能夠產生冰晶的最高溫度閾值可以接近0℃(Hou et al,2010;Hanna et al,2008)。同時在相態轉換時云頂溫度有明顯的變化,如Huffman and Norman (1988)發現在固態降水事件中凍雨發生時云頂溫度會迅速下降。可見,云頂溫度是判斷降水相態的重要因素。除云頂溫度外,0℃層高度與降水相態有密切關系。楊成芳等(2013)研究表明,山東半島降雨時,0℃層高度高于925 hPa或在925 hPa上下,當0℃高度降至1 000 hPa上下時轉為降雪;李江波等(2009)利用多普勒天氣雷達回波分析河北的降水相態變化,發現當相態為雨夾雪時,0℃層亮帶高度在0.2~0.4 km,當其下降到0.2 km以下時變為雪;胡寧等(2021)在北京一次冬季極端降水過程中對相態轉換分析發現,0℃層高度從較高水平下降緩慢和其空間分布差異導致了轉雪時間偏晚和相態空間分布的不同。當云中存在雪花,由于雪花的體積和密度越大,近地表需要更多的能量將其融化(Stewart et al,2015),0℃層應當越高,所以0℃層高度也是影響降水相態的重要因素之一。

綜上所述,針對相態預報指標,因天氣背景不同和局地氣候差別等因素,導致各地的相態預報指標不盡相同。實際上,相態不僅與低層的特定層溫度有關,更與整層溫、濕結構相關,邊界層的溫度微小變化也可能影響降水相態 (歐建軍等,2011;Thériault et al,2010;陳雙等,2019)。在冬季降水預報業務中,對于北京及周邊地區通過單純的考慮某幾層氣溫是否達到臨界閾值判斷相態存在不同程度的局限性,尤其在臨界溫度條件下明顯影響了相態的預報準確率,且在對于垂直溫濕結構的分析方面,又缺少量化的指標。

本文從大氣垂直溫濕結構出發,著眼于成雪和融雪兩點關鍵因素,首次將云頂溫度和0℃層高度兩個要素相結合,分析不同相態下的閾值條件,建立一個有效而簡潔的相態預報指標,為冬季降水相態預報提供新的參考。

1 資料與方法

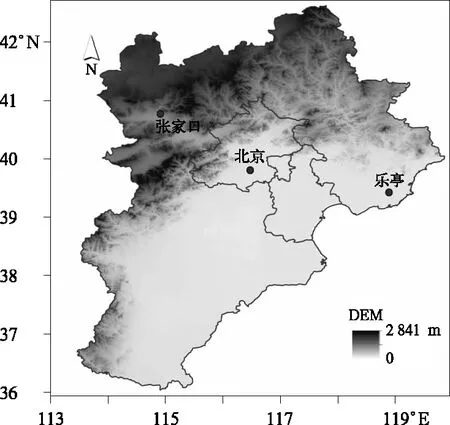

使用2012年1月至2020年3月期間每年1—3月和11—12月的北京觀象臺、河北張家口站和樂亭站這3個鄰近氣象站(站點位置見圖1)的探空資料、地面觀測資料以及微波輻射計、氣象鐵塔、降水現象儀的觀測結果和歐洲中心ERA5再分析數據進行分析。其中,08時和20時地面降水相態的觀測結果,在2012年1月至2018年12月期間為人工觀測,2019年1月至2020年3月期間為人工質量控制后的自動觀測。位于北京觀象臺的地基微波輻射計(TP-WVP3000型12通道)的數據時間分辨率為逐60 s,探測高度為0~10 km共47層,其中1 km以下為100 m分辨率,1 km 以上為250 m分辨率,包含溫度、相對濕度、總水汽含量等6種要素;使用的北京氣象鐵塔為逐5 min觀測數據,觀測高度為8~320 m共15層,垂直間隔為7~20 m不等,要素為溫度、相對濕度、水平風向、風速等;觀象臺的降水現象儀為60 s觀測數據,其在冬季可識別的降水現象結果為雨(陣雨、毛毛雨)、雪(陣雪、米雪)、雨夾雪和無降水等。

圖1 京津冀北部3個氣象站的地理位置Fig.1 Locations of three meteorological stations in the northern part of the Beijing-Tianjin-Hebei Region

鑒于北京及周邊特殊下墊面屬性的影響,雖然地面觀測站僅相差十幾千米,但氣溫可能相差1~2℃或更大,觀測到的降水相態經常不同,因此為更精確地描述預報指標,只采用了探空氣球所在站點的地面觀測,重點關注3個站08時和20時出現雪、雨夾雪和雨時的特征值。北京及周邊地區冬季降水期間,中低層存在>0℃的暖層且暖層下有<0℃的冷層的情況極少,統計樣本中剔除了期間存在的3次此類事件。此外冬季觀測到雨夾雪時地面氣溫(T2m)最高為5℃,其余T2m在5℃及以上的降水事件中相態均為雨,因此本文只考慮降雨時的臨界氣溫條件,剔除了T2m>5℃的降雨事件。按此標準,共計128個樣本,其中純雪83次(占比65%),雨夾雪19次(15%),降雨26次(20%),期間無凍雨被觀測到。北京及周邊地區出現的雨夾雪最少,雨夾雪通常發生在雨向雪轉換期間,是過渡階段的相態。

基于挑選的地面觀測和探空數據,統計要素包括地面氣溫(T2m)、925 hPa氣溫(T925)、850 hPa氣溫(T850)、700 hPa氣溫(T700)。在降雪形成過程中,云頂高度對冰相粒子形成和近地面附近的暖層厚度對雪花的融化影響十分重要,因此統計還包括云頂溫度和0℃層高度這兩個要素的特征值。其中0℃層高度由探空中0℃層高度與觀測站海拔高度差值獲得,云頂溫度的確定參考Rauber et al(2000)、 Poore et al(1995)、周毓荃和歐建軍(2010)的研究成果,定義為溫度露點差≤2℃時顯著濕層的最低溫度。

2 識別判據的統計特征與分析

結合本地預報經驗和理論,本文選取樣本中的T2m、T925、T850、0℃層高度、云頂溫度等要素進行統計分析,溫度的精度為1℃,0℃層高度精度為0.1 km。

2.1 特定層氣溫特征分析

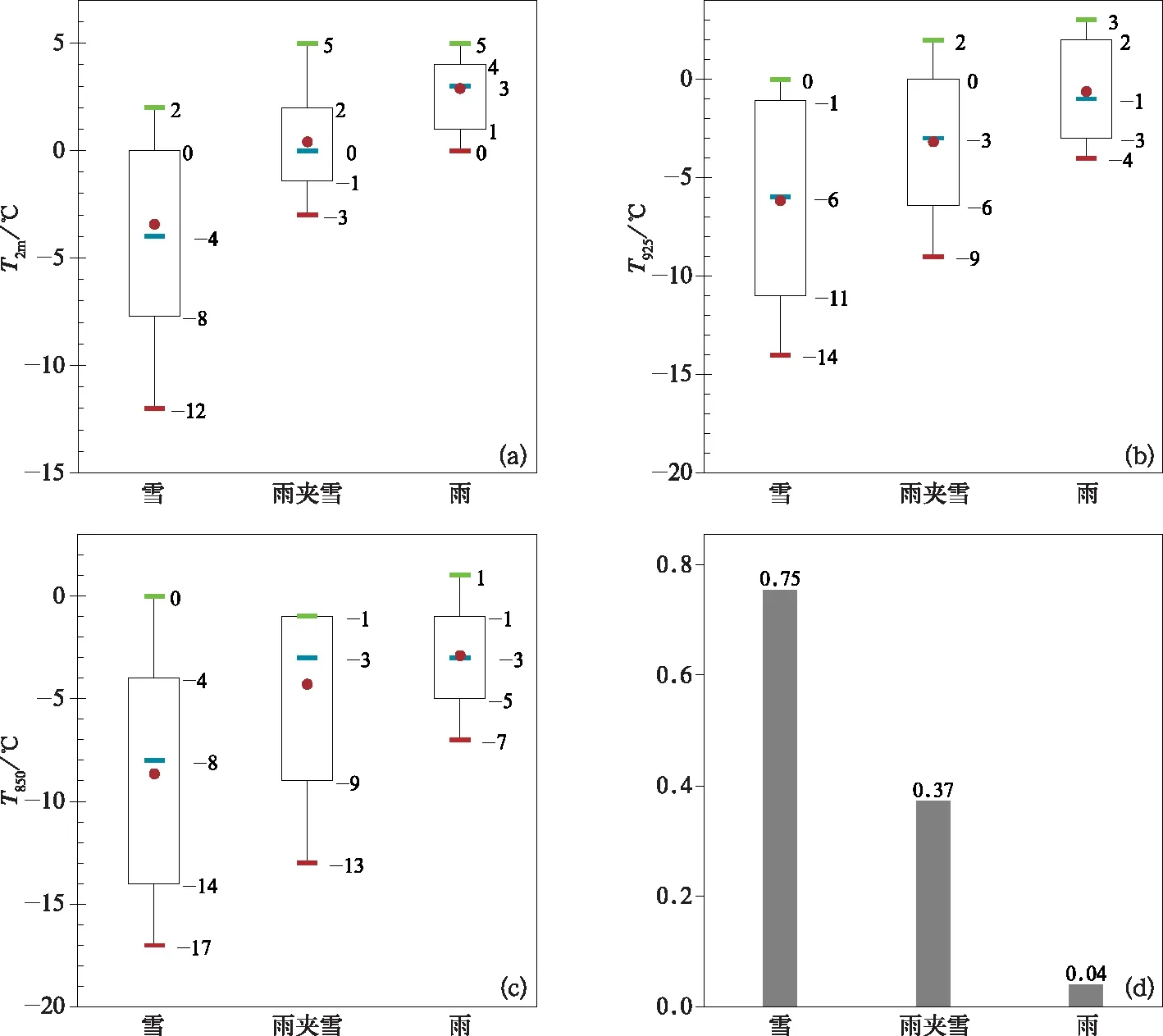

圖2為3種相態時對應的T2m、T925和T850的箱線圖。從上至下分別為最大值、90%分位、中位數(藍線)與平均數(紅點)、10%分位和最小值(下同)。從3個層次的氣溫整體分布看,降雪時氣溫分布區間很大,從雪到雨夾雪到雨的氣溫變化總體是升高的。

對于T2m(圖2a),3種降水相態下其中值分別為-4℃、0℃和3℃,分布有一定區分度:約90%的降雪發生在0℃及以下,80%以上的雨夾雪在-2~2℃,90%以上的降雨在1℃以上,比較符合傳統的指標和預報經驗。但3種相態的T2m分布區間存在明顯重疊,在0℃附近重疊最為嚴重。統計發現,T2m位于0~2℃時,雪、雨夾雪和雨的發生頻次比為1∶1∶2,而T2m位于-3~0℃時,降雪與雨夾雪的比例約5∶2。由于區分度不顯著,單純根據T2m指標,大概率是無法準確判斷降水相態的,尤其T2m在臨界溫度0℃附近時。

T925和T850的分布(圖2b和2c),從雪到雨,T925和T850的中值分別為-6℃、-3℃、-1℃和-8℃、-4℃、-3℃,雨夾雪和雨的中值較接近。T925和T850較T2m分布重疊的部分明顯增多,高度越高、重疊部分越多、越難區分,T700區間重疊部分則更多(圖略),幾乎無參考性,這與楊成芳等(2013)中的結論相符。T850≥-4℃時,雪、雨夾雪和雨3種相態都可能發生,經統計其發生的頻次比為1∶0.8∶1.6,占各自事件發生次數的頻率分別為16%、56%和75%;T925≥-2℃時,統計3種相態發生次數比為1∶0.5∶0.7,占各自發生頻率分別為18%、39%和82%。由此可見,單一的低層溫度閾值指標很難判別相態。

圖2 不同相態下(a)T2m, (b)T925,(c)T850箱線圖分布和(d)同時滿足T850≤-4℃、T925≤-2℃和T2m≤0℃條件的比例[箱線圖數據節點分別對應最大值、90%分位、中位數(藍線)與平均數(紅點)、10%分位和最小值,下同]Fig.2 Box-whisker of (a) T2m, (b) T925, (c) T850 and (d) the proportion of meeting the combination of T850≤-4℃, T925≤-2℃ and T2m≤0℃ conditions for three precipitation types[Elements of box-whisker are maximun, 90th percentile, median (blue line), mean (red point), 10th percentile and minimun, respectively, the same below]

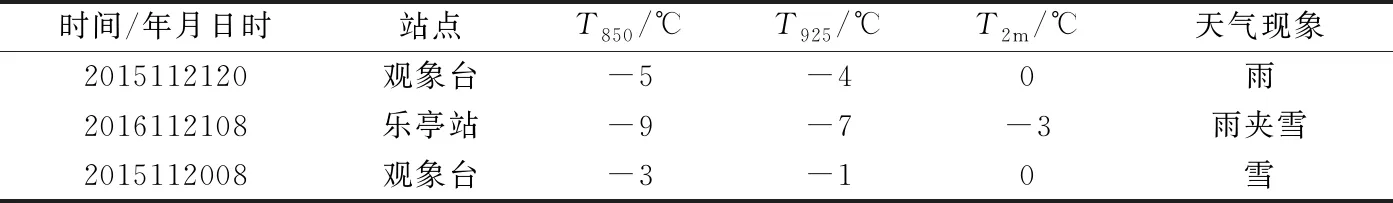

表1展示了3次不同降水相態個例中的特定層氣溫和天氣現象,可見滿足不同相態的特定層溫度閾值并不能保證地面出現對應的相態,尤其在臨界溫度附近,類似的個例不在少數。北京及周邊地區常用的降雪預報指標為:T850≤-4℃、T925≤-2℃、T2m≤0℃(張琳娜等,2013;楊曉亮等,2017)。如果用此指標來預報所統計的3種相態樣本(圖2d),則有25%的降雪事件沒有滿足上述指標,意味著會把雪誤判斷成雨夾雪或雨。而雨夾雪時會有37%的頻次滿足上述指標,即1/3以上的雨夾雪事件將被誤判斷成雪。但此條件下實際發生降雨的頻率很低,只有4%。所以,基于傳統特定層氣溫閾值形成的相態指標,有較高概率可以區分出降雪和降雨,但對雨夾雪的判斷是十分模糊的。

2.2 云頂溫度和0℃高度特征分析

用特定層氣溫判雨雪相態有一定指示意義,但在臨界氣溫附近時和在判斷雨夾雪時往往信心不足。降水相態關鍵關注形成降水粒子的相態和下落過程中相態的變化(廖曉農等,2013),其與顯著濕層伸展高度和近地面暖層厚度關系密切。顯著濕層伸展高度可以用云頂溫度表示,近地面暖層厚度可用0℃層高度表示。沒有暖層或存在很薄的暖層時,下落的雪花不易被融化,所以存在10%的降雪個例中T2m>0℃。下面的統計特征將確定對于北京及周邊地區,云頂溫度的下限和0℃層高度的上限是何值,有利于雪花等冰相粒子的形成和雪花的安全落地。

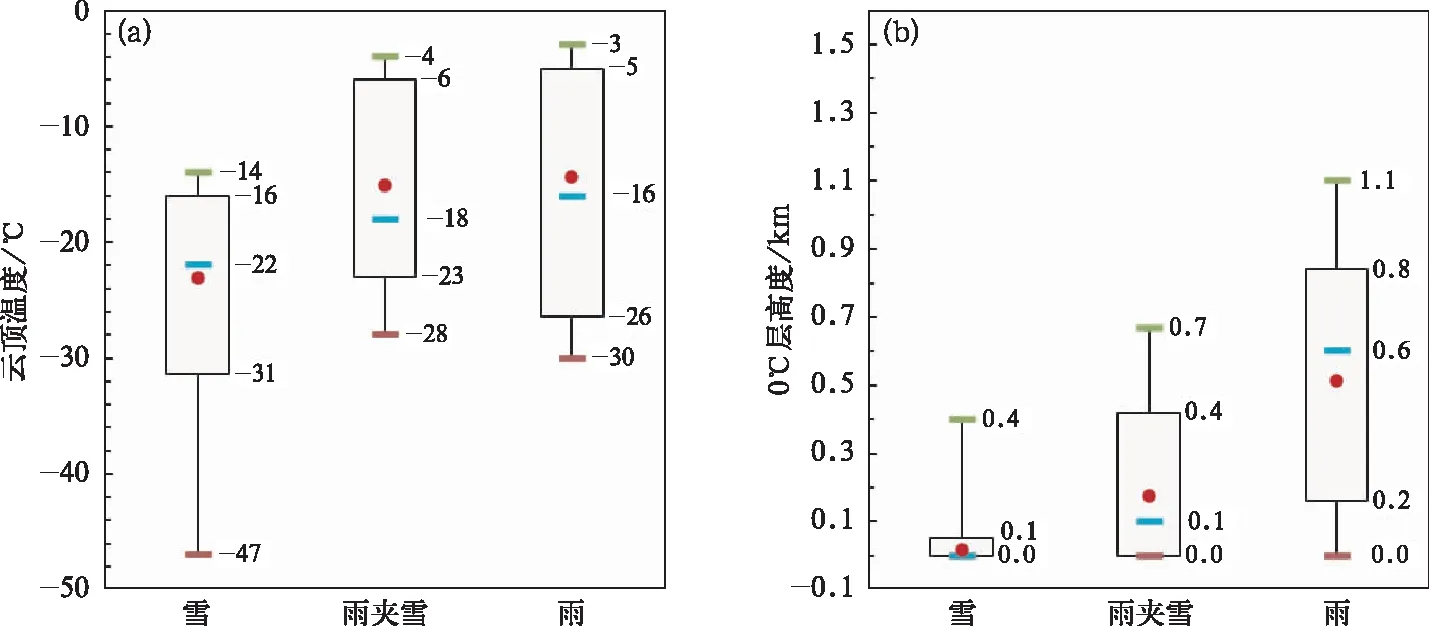

從圖3a中云頂溫度特征分布看,降雪時云頂溫度最低,且顯著低于0℃,中值為-22℃,最高為-14℃ 其為降雪發生的云頂溫度上限。對于雨夾雪和雨,由于未考慮T2m>5℃情況,即把明顯降雨事件排除,此情況下雨夾雪和雨的云頂溫度分布相似,中值都為-16℃,其上限接近0℃,分別為-4℃和-3℃,總體看3種相態云頂溫度分布區間重疊較多。從圖3b中0℃層高度分布特征看,雪和其他兩種相態差異較明顯,降雪時0℃層高度中值為0 km,90%的降雪事件0℃層高度≤0.1 km,僅有2次降雪個例0℃層高度在0.4 km和0.3 km。雨夾雪和雨時0℃層高度中值分別是0.1 km和0.6 km,但雪與雨夾雪和雨夾雪與雨仍各有約一半區間重疊。

圖3 3種相態下的(a)云頂溫度和(b)0℃層高度箱線圖Fig.3 Box-whisker of (a) cloud-top temperature and (b) 0℃-layer height for three precipitation types

圖3結果可推斷,在冬季降水時-14℃是云中形成充足的冰相粒子的閾值,而云頂溫度為-4℃是產生雨夾雪的最高溫度,-3℃及以上的云頂溫度只和降雨相聯系。0℃層高度≤0.1 km時幾乎不產生降雨。由于分布區間重疊仍較大,單純從云頂溫度或0℃層高度識別相態同樣存在一定困難。

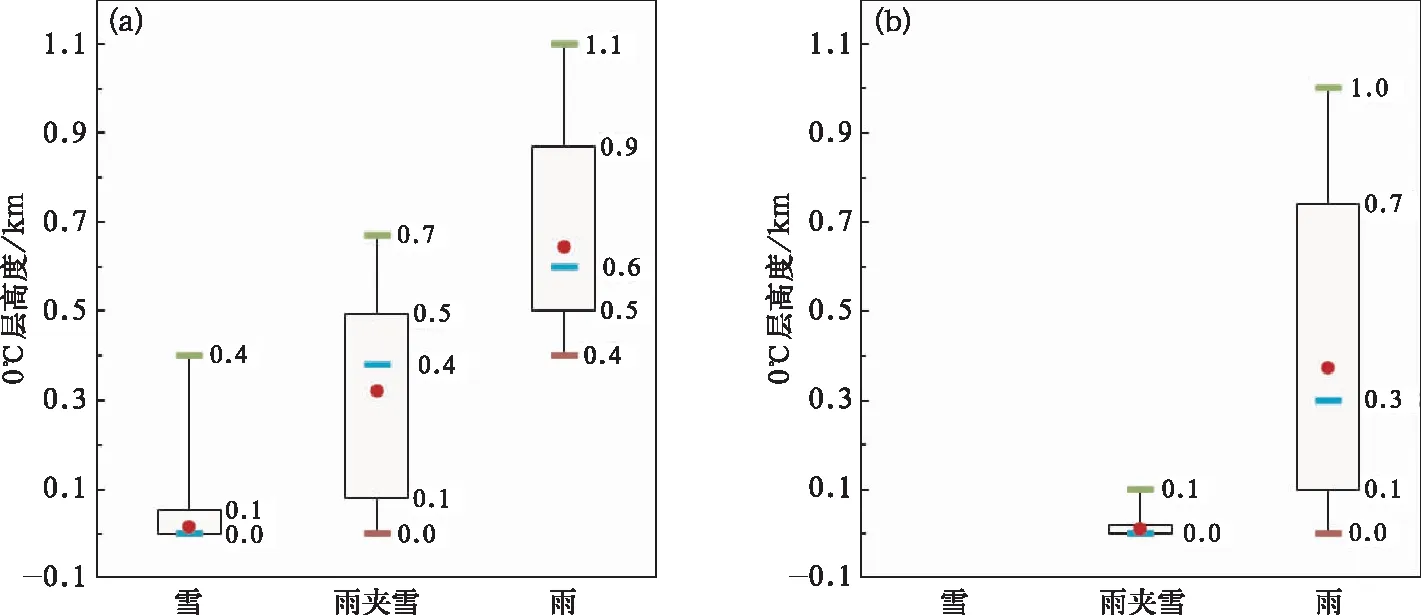

基于以上分析,若將云頂溫度與0℃層高度綜合考慮,以≤-14℃作為云中形成降雪的云頂溫度閾值,則3種相態下0℃層高度的區分度十分明顯(圖4)。

圖4 同圖3,但為(a)云頂溫度≤-14℃時和(b)云頂溫度>-14℃時的0℃層高度Fig.4 Same as Fig.3, but for 0℃-layer height under (a) cloud-top temperature ≤-14℃ and (b) cloud-top temperature >-14℃ conditions

從圖4分析看,不考慮極值情況,3種相態下的0℃層高度幾乎無重疊。圖4a中當云頂溫度≤-14℃時,90%的降雪事件0℃層高度位于0.1 km及以下;80%的雨夾雪事件0℃層高度位于0.1~0.5 km;對于降雨,除1個個例0℃層高度為0.4 km外,其余個例0℃層高度均處于≥0.5 km。圖4b中降雪僅出現1次,故無箱線圖,在云頂溫度>-14℃條件下,雨夾雪發生時的0℃層高度≤0.1 km,而90%以上的降雨事件中0℃層高度≥0.1 km,區分度明顯。

表1 相態分別為雨、雨夾雪和雪時的3次降水個例Table 1 Three precipitation events of rain, sleet and snow

以云頂溫度等于-14℃為界,此時用0℃層高度閾值進行判別指示意義變得十分顯著。所以,云頂溫度結合0℃層高度可作為相態判別的關鍵指標。

3 相態判別指標設定與檢驗

根據上述統計結果,對于北京及周邊地區,當云頂溫度≤-14℃時,有利于云中冰晶、雪花等冰相粒子的形成和增長,這與Libbrecht(2006)提及的-18~-12℃是枝狀雪花增長的主要區間、尤其-15℃為枝狀雪花形成的峰值區和胡朝霞等(2007)在層狀云降雨觀測模擬分析認為-15℃作為過冷水層和冰晶層的分界線的相關結論很接近,但與我國江南和華南產生冰粒天氣(有冰晶層參與)時<-10℃的云頂溫度(漆梁波和張瑛,2012)有約2~3℃的差別,說明冰晶層形成的閾值存在一定的地域差別。此條件下云中有充足雪花產生并下落時,若0℃層≤0.1 km,下落的雪花幾乎不融化而安全落地;當0℃層高度位于0.1~0.5 km區間時,下落的雪花容易部分融化,地面觀測的相態主要為雨夾雪;當0℃層高度≥0.5 km時,下落的雪花易完全融化,觀測的相態主要為雨。施紅蓉等(2014)利用北京延慶風廓線雷達對冬季的一次降水觀測分析中發現,1.3 km以上表現為固態粒子特征,0.7 km以下為液態粒子特征,即融化層的厚度約0.5 km,此結論與本文基于探空統計的結果基本一致。

當云頂溫度>-14℃時,0℃層高度為0.1 km是判別雨夾雪和雨的合適閾值。其中-4℃是雨夾雪的云頂溫度上限,符合冰晶可以在最高略低于0℃條件下生成的研究結果(Hou et al,2010;Hanna et al,2008)。-14~-4℃范圍內冰相粒子比例較少,在0℃層高度<0.1 km(一般情況下T2m<1℃)的條件下,地面觀測到的相態主要為雨夾雪;只要T2m略大于0℃并導致0℃層高度≥0.1 km,冰相粒子下落到近地面時容易被完全融化,觀測到的相態則為雨。

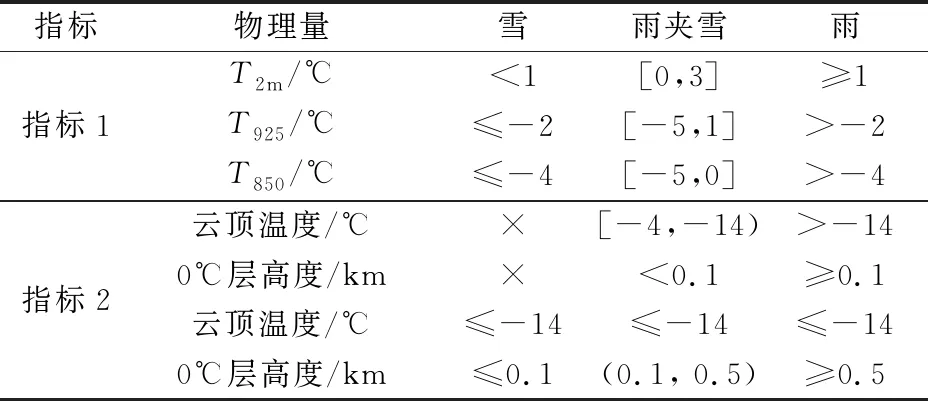

據此建立了以云頂溫度閾值與0℃層高度閾值相結合的相態判別指標(表2中的指標2),指標1為目前常用的基于特定層氣溫閾值的判別指標(張琳娜等,2013)。需要指出的是,本文統計的冷云降水過程中,云頂溫度接近0℃的個例中0℃層高度都顯著大于0.1 km,即越高的云頂溫度,對應越高的0℃層高度,所以表2中指標2涉及雨的判別指標不存在較高的云頂溫度(≥-3℃)下0℃層高度等于0 km 的情況。指標2中降雪的判別不存在云頂溫度大于-14℃的情況,所以表2中無這兩項要素閾值,用“×”表示。

表2 以特定層溫度為閾值(指標1)和以云頂溫度與0℃層高度組合為閾值(指標2)的相態判據Table 2 Discrimination criteria of temperature thresholds at specific levels (Criterion 1) and cloud-top temperature combined with 0℃-layer height thresholds (Criterion 2) for three precipitation types

為衡量本文中建立的相態判別指標(指標2)的判別性能,并與傳統判別指標(指標1)對比,對前文所述的128個樣本采用兩套指標分別進行回算檢驗。從表3檢驗結果看,指標1判別降雪時準確率高、降雨漏報多,分析個例發現在臨界溫度附近的降雨判別漏報最明顯,而雨夾雪的空報和漏報都較多,由于判別雨夾雪時閾值區間較大,導致雨夾雪空報明顯,總體TS評分較低,平均TS評分為0.48。指標2對降雪和降雨判別效果均較好,尤其是降雪判別時TS評分達0.93,對于雨夾雪判別有大幅提升,但其絕對準確率較雨和雪還有差距,空報相對明顯,TS評分為0.57,3種相態總體的平均評分為0.79。判別指標2比指標1在雪、雨夾雪和雨的TS評分分別提高了0.11、0.39和0.43,平均提升0.31。

表3 兩種相態判別指標的判別性能檢驗Table 3 Assessment on two discrimination criteria of three precipitation types

4 北京地區不同降水相態的垂直溫濕特征

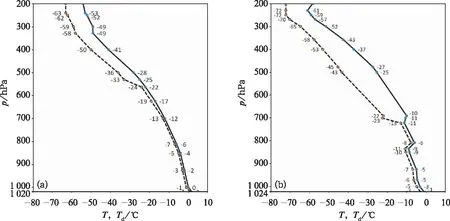

為了更直觀從探空角度判別降水相態,圖5~圖7給出了北京觀象臺在不同降水相態下的6種典型垂直溫濕曲線。每種相態兩類廓線,數據取自北京觀象臺的探空結果。

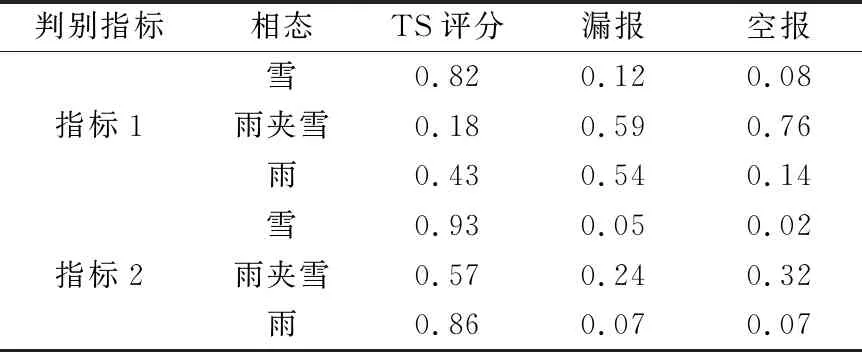

圖5為降雪的典型探空。圖5a為2015年2月28日08時,該個例中云頂溫度顯著小于等于-14℃,說明云中冰晶、雪花等冰相粒子含量較充足,下落過程中經過冷水層中凇附、碰連等過程,容易形成較大雪花,且整層和地面氣溫都低于0℃,即0℃層高度<0km,下落的雪花未融化,此時地面觀測的降水相態為雪。圖5b為2019年11月29日20時,該個例中溫濕層結與圖5a類似,只是T2m>0,但此時實況0℃層高度為0.1 km,此條件下降落的雪花未及融化,地面降水相態仍為雪。

圖5 北京(a)2015年2月28日08時和(b)2019年11月29日20時降雪時的典型溫濕廓線(實線為溫度,虛線為露點,下同。圖5a中,云頂溫度:-27℃,0℃層高度<0 km;圖5b中,云頂溫度:-21℃,0℃層高度:0.1 km)Fig.5 Typical vertical temperature (solid) and dew point (dashed) profiles for snow over Beijing at (a) 08:00 BT 28 February 2015 and (b) 20:00 BT 29 November 2019(In Fig.5a, cloud-top temperature is -27℃, 0℃-layer height is below 0 km; in Fig.5b, cloud-top temperature is -21℃, 0℃-layer height is 0.1 km)

圖6為雨夾雪的典型探空。圖6a為2017年3月24日08時,該個例中溫濕層結與圖5a類似,但T2m約為2℃,此時0℃層高度約為0.2 km,位于雨夾雪0.1~0.5 km區間內,適度厚度的暖層易導致下落的雪花部分融化,此時地面降水相態為雨夾雪。與圖6a不同,圖6b為2012年12月16日08時,該個例中整層和地面氣溫都≤0℃,但云頂溫度較高,約為-11℃,位于-14~-4℃ 時,云內溫度不夠低,影響了冰晶、雪花等冰相粒子生成的尺度和密度,云中過冷水占主導,一部分過冷水可能僅吸附在少量冰晶上凝結成雪花,此時地面降水相態為雨夾雪。

圖7為冬季降雨的典型探空。圖7a為2017年3月24日20時,該個例中云頂溫度顯著低于-14℃,顯著濕層較深厚,云中冰晶、雪花等冰相粒子含量充足有利于雪花增長,但此時T2m顯著大于0℃,同時0℃高度約0.62 km,明顯高于0.5 km的閾值,近地面暖層太厚,下落的雪花經過暖層被完全融化,此時地面的降水相態為雨。圖7b為2015年11月21日08時的個例,與上圖6b類似,但0℃層高度>0.1 km,對于云頂溫度判斷,600 hPa附近探空缺失數據,結合ERA5再分析數據等綜合判斷云頂溫度為-10℃,此條件下推測云中雪花體積和密度較小,下落時經過近地面暖層容易完全融化,此時地面的降水相態為雨。

上述3類垂直溫濕廓線的實例為實際降水相態的判別提供了指示。當北京及周邊地區出現有量降水時,可通過垂直溫濕結構來確定云頂溫度和0℃層高度,進行自上而下地判斷地面降水相態,簡潔而有效。

圖6 同圖5,但(a)為2017年3月24日08時和(b)2012年12月16日08時相態為雨夾雪(圖6a中,云頂溫度:-24℃,0℃層高度:0.2 km;圖6b中,云頂溫度:-13℃,0℃層高度<0 km)Fig.6 Same as Fig.5, but for sleet at (a) 08:00 BT 24 March 2017 and (b) 08:00 BT 16 December 2012 (In Fig.6a, cloud-top temperature is -24℃, 0℃-layer height is 0.2 km; in Fig.6b, cloud-top temperature is -13℃, 0℃-layer height is below 0 km)

5 判別指標在典型雨轉雪過程中的體現

2016年11月20—21日個例是一次典型的北京冬季回流降水過程,受來自東北冷空壓外圍旋轉南下的干冷空氣和南方北上的暖濕空氣共同影響,北京地區經歷了明顯的雨雪天氣,為北京當年的初雪事件。下面以此次降水過程為例簡略分析判別指標在雨雪天氣中的體現。

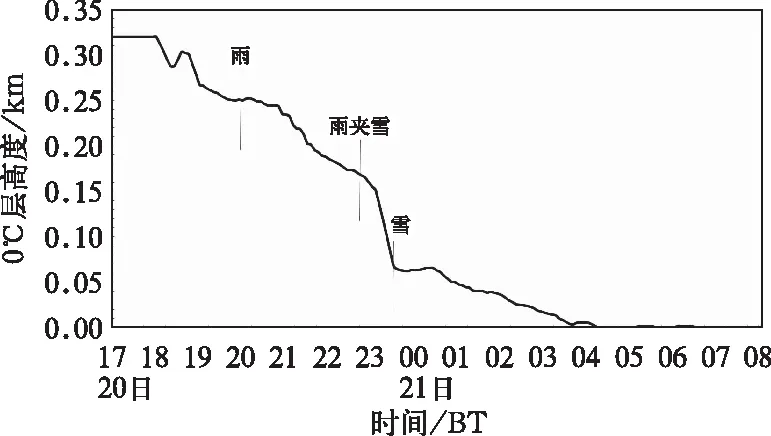

5.1 相態變化概況

此次過程中降水相態呈自北向南趨勢發生雨到雪的轉換。北京地區的相態變化為11月20日中午前后開始西部和北部的山區出現雨夾雪或小雪,20日16時前后延慶區雨夾雪轉雪,17時前后懷柔小雨轉雨夾雪、23時前后雨夾雪轉雪,城區大部分地區在22—23時轉為雨夾雪,半夜前后轉雪,至21日11時降雪基本結束。位于北京觀象臺以南約 70 km 的河北霸州,在21日11時前轉為降雪。圖8是位于北京觀象臺的降水現象儀所觀測高時間分辨率的相態變化結果,經對比此次過程中的自動觀測與人工加密觀測結果吻合。從圖8分析觀象臺降水相態變化為20日19時開始出現降雨,20日21:00 至21日01:30期間雨、雨夾雪和雪交替出現,隨后的01:30—02:00為雨夾雪轉雪時段,21日02時之后完全轉為純雪,08時之后降雪明顯減弱并逐漸停止。

圖7 同圖5,但為(a)2017年3月24日20時和(b)2015年11月21日08時相態為雨(圖7a中,云頂溫度:-21℃,0℃層高度:0.6 km;圖7b中,云頂溫度:-10℃,0℃層高度:0.15 km)Fig.7 Same as Fig.5, but for rain at (a) 20:00 BT 24 March 2017 and (b) 08:00 BT 21 November 2015 (In Fig.7a, cloud-top temperature is -21℃, 0℃-layer height is 0.62 km; in Fig.7b, cloud-top temperature is -10℃, 0℃-layer height is 0.15 km)

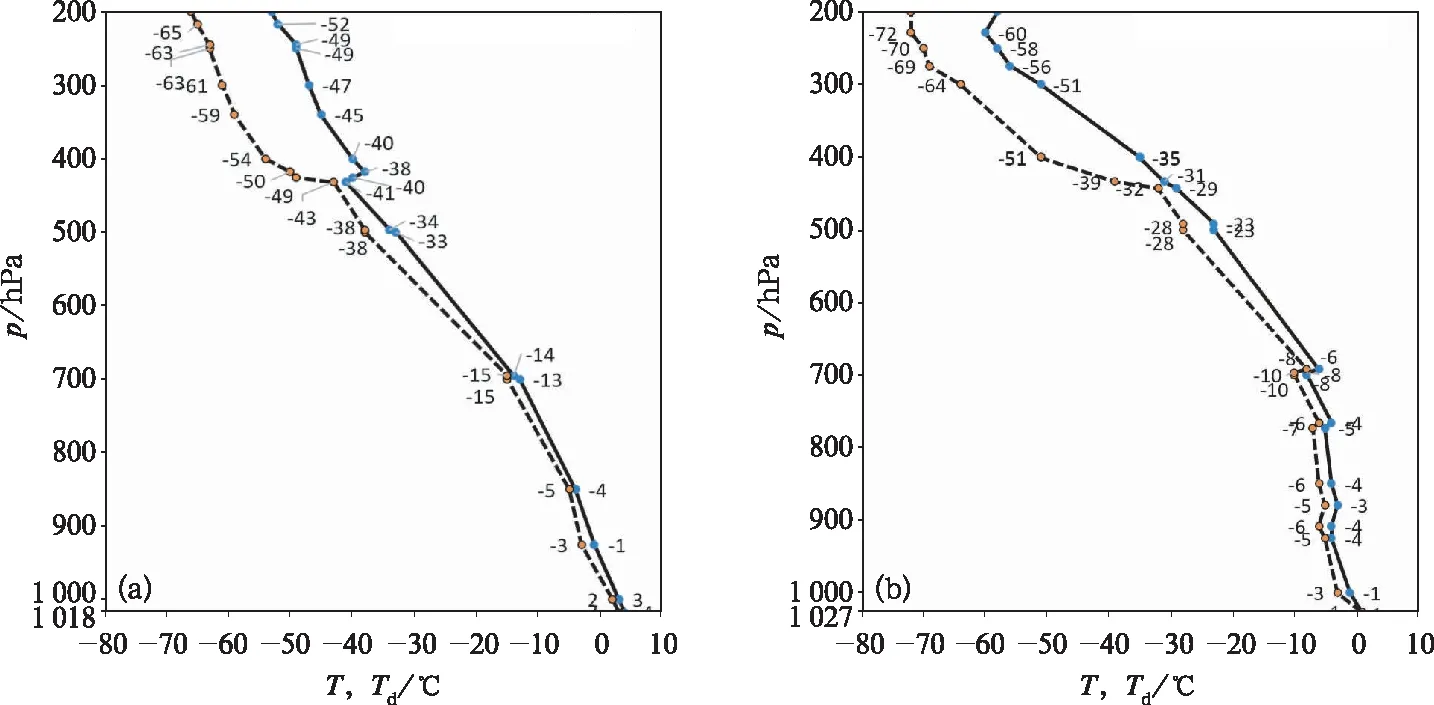

5.2 降水相態的時間變化

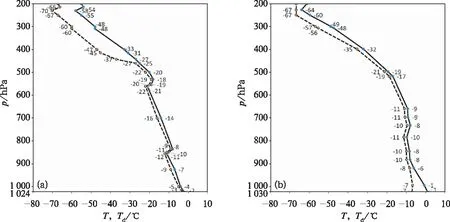

微波輻射計具有在時間上連續測量的能力,通過對比分析北京觀象臺的微波輻射計構建探空與探空曲線發現兩者變化趨勢具有一致性(魏東等,2011)。圖9顯示了從微波輻射計觀測結果計算得到的0℃層高度、云頂溫度和云頂高度三條曲線,云頂識別為T-Td=2℃的最高處,發現在相態明顯轉換時,溫濕度特征發生躍變。

圖9 2016年11月20日18時至21日07時北京觀象臺微波輻射計所計算的特征曲線(黑線:0℃層高度,紅線:云頂溫度,藍線:云頂高度,并標注了3種降水相態的主要階段)Fig.9 Graphs of 0℃-layer height (black line), cloud-top temperature (red line) and cloud-top height (blue line) calculated by microwave radiometer at Beijing Meteorological Observatory as well as the main periods of three precipitation types from 18:00 BT 20 to 07:00 BT 21 November 2016

對于云頂高度,在01:30之前,即降雨和雨、雪頻繁轉換期間,對應的云頂高度伸展高度在2.8~4.5 km擺動,轉雪時云頂高度快速上升,21日02時以后即降雪時其穩定在4.5~5 km小范圍內。對于云頂溫度和0℃層高度,降雨期間(20日19—21時),云頂溫度在-8~0℃劇烈擺動,同時近地面存在大于0℃暖層,0℃層高度高于0.1 km;雨、雨夾雪和雪交替轉換時(20日21:00至21日01:30),云頂溫度小幅下降并在-12~-4℃振蕩,同時0℃層高度從大于0.1 km高度的逐漸下降。開始轉雪期間(21日01:30—02:00),云頂溫度從-8℃左右跳躍式下降至-16℃以下,轉為純雪后整層氣溫逐漸緩慢下降、云頂高度增逐漸升高,同時地面氣溫一直在0℃以下。可見,垂直溫濕特征的躍變并顯著超過閾值與不同相態指標相對應。雖然微波輻射計在降水時觀測存在一定誤差,但從變化趨勢看,通過其反演的垂直溫濕層結分析可以對雨雪相態作出直觀、較準確的判斷(楊曉亮等,2017)。

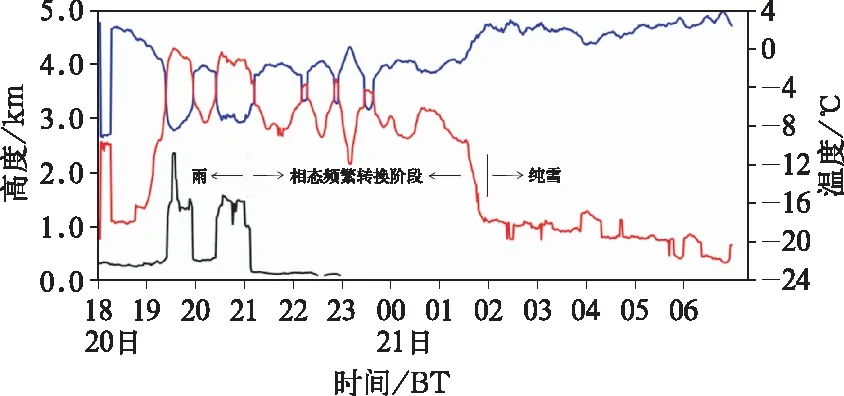

此次過程中,對于細致的0℃層高度變化,氣象鐵塔較微波輻射計有更直接、準確的反映。由于鐵塔所在地無加密人工觀測,天氣現象的觀測數據取自距離最近的海淀氣象站的加密人工觀測記錄,兩地相距約9 km、T2m相差0~0.2℃,十分接近,可認為相態變化具有一致性。圖10所示,從0℃層變化看,18時前0℃層高度一直高于鐵塔觀測高度上限0.32 km,之后0℃層逐漸下降,在20日20時常規觀測的地面降水相態仍為雨。當0℃層下降接近0.15 km 時,此時20日22:46海淀氣象站首次觀測到雨夾雪,隨后0℃層高度迅速下降,在23:35海淀站觀測到觀測到降雪,此時0℃層高度已經下降到約0.07 km,即明顯的降雪出現在0℃層下降到0.1 km以下。降雪時0℃層高度的閾值在氣象鐵搭觀測中得到體現。結合微波輻射計結果,此個例中云頂溫度快速降低和0℃層高度快速下降兩者幾乎同時發生。

圖10 2016年11月20日17時至21日08時的0℃層高度變化(氣象鐵塔數據)與相態轉換時間Fig.10 The 0℃-layer height variation graph (meteorological tower data) and phase transitions at points from 17:00 BT 20 to 08:00 BT 21 November 2016

另外,此個例中相態由雨或雨夾雪轉為穩定降雪過程中T2m持續下降和0℃層高度快速下降。在其他個例中,當環流形勢穩定時,液態降水向固態降水轉換過程中也存在T2m或0℃層高度的明顯下降,推測可能由于“融化效應”導致,即固態粒子在經過近地面暖層時,融化吸熱引起環境溫度下降,加速了T2m或0℃層高度的下降,進而影響到達地面的降水相態,加快了雨向雪的轉化 (Kain et al,2000)。

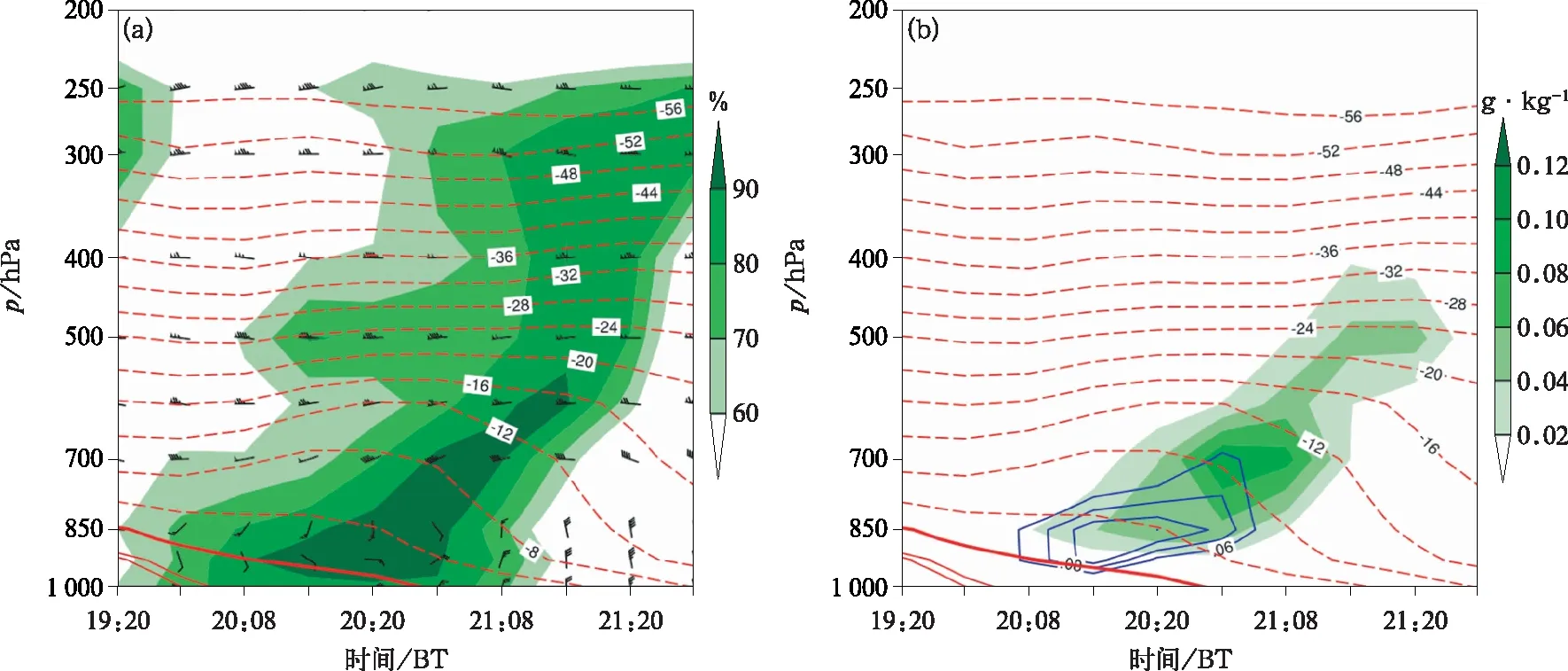

從基于ERA5再分析場的觀象臺的時間-高度剖面圖看,其溫度、相對濕度(圖11a)和云冰水含量、云液態水含量(圖11b)特征的變化與基于特種觀測結果的趨勢具有較好的一致性: 20日20時前后北京觀象臺上空大于80%顯著濕層頂的伸展高度較低,其溫度略低于-8℃,云中以液態水為主,隨著時間推移,顯著濕層逐漸增厚、低層溫度下降,云水含量開始降低、云冰含量逐漸增加,至21日02時后,整層溫度已低于0℃,>80%的顯著濕層頂氣溫降至-16~-12℃以下,空中以云冰為主。基于ERA5再分析場與基于微波輻射計和氣象鐵塔的分析結果互相印證。

圖11 2016年11月20日北京觀象臺(a)風場(風羽)、溫度(紅線)和相對濕度(填色),(b)云冰水含量(填色)、云液態水含量(藍線,單位:g·kg-1)和溫度(紅線)的時間-高度剖面Fig.11 Time-height cross-sections over Beijing Meteorological Observatory on 20 November 2016 (a) wind (barb), temperature (red line) and relative humidity (colored), (b) cloud liquid water content (bule line, unit: g·kg-1) and cloud ice water content (colored) and temperature (red line)

5.3 降水相態的空間變化

此次降水過程在21日02時地面可分析出一條明顯的冷鋒維持在河北唐山至北京一帶(圖略),鋒線在40°N附近,21日08時鋒面南進同時北京探空在800 hPa附近存在明顯的鋒面逆溫。從地面觀測和ERA5再分析等數據分析鋒面南北兩側物理狀況,發現其差異明顯。

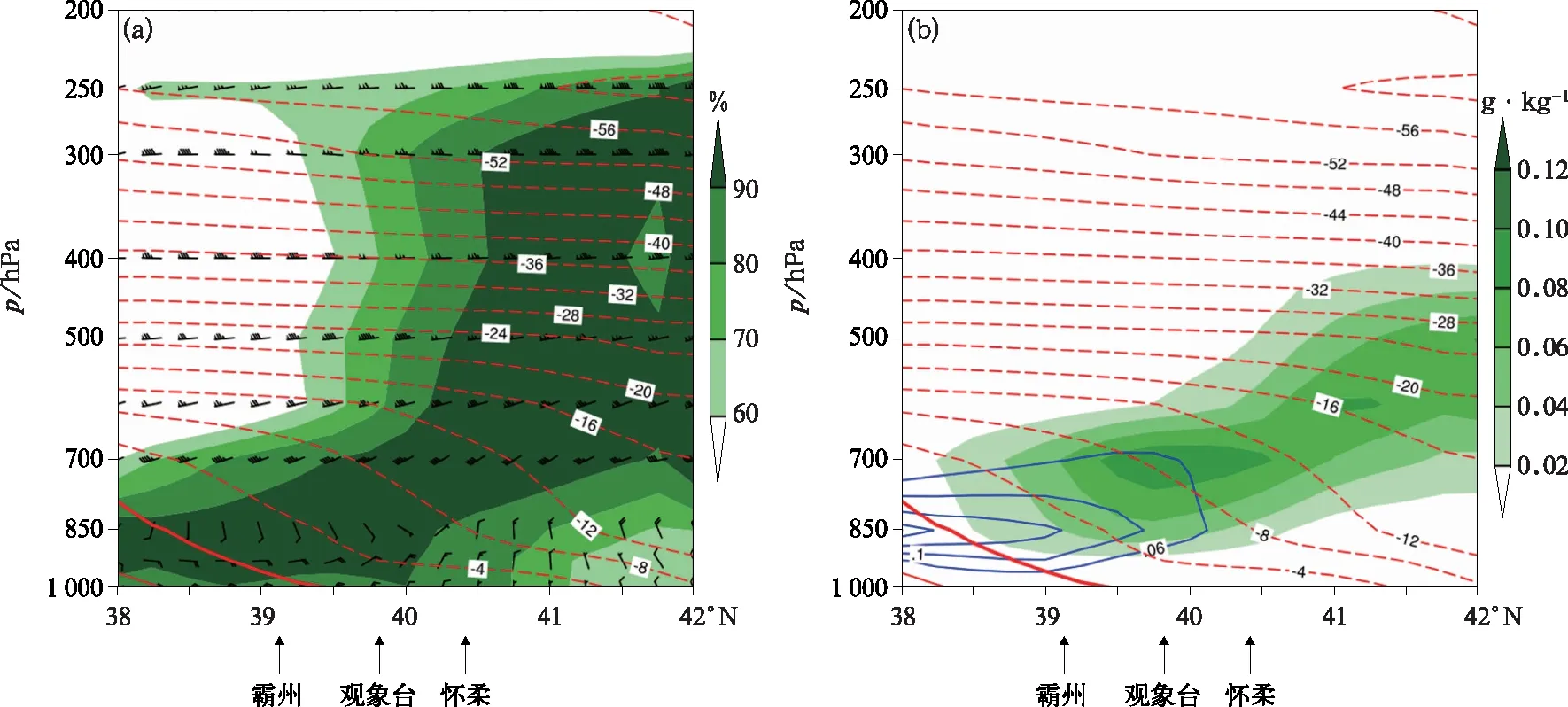

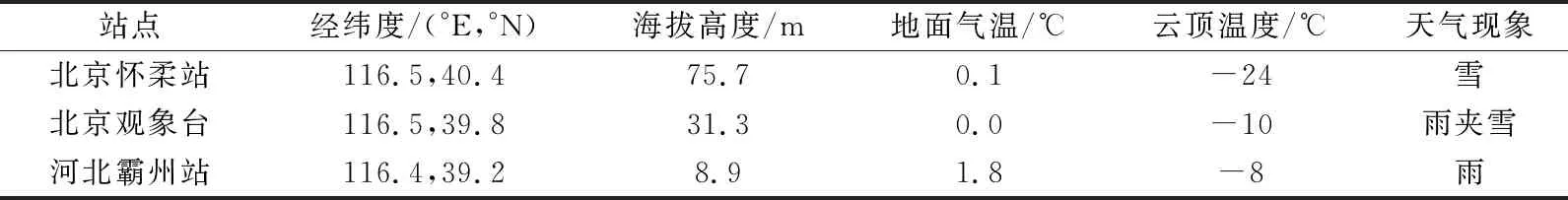

河北霸州站、北京觀象臺、北京懷柔站3個觀測站經度十分接近而南北分別相距約70 km,3個站分別位于鋒面附近略偏南一側、鋒面附近和鋒后,其在圖12中的緯度位置標注于圖的下方,地理位置、海拔、地面氣溫、云頂溫度以及天氣現象如表4所示。結合圖12和表4分析,鋒前的霸州低層為東南風,>80%的顯著濕層在700 hPa以下,高度較低,通過ERA5的再分析場的垂直溫濕廓線判斷云頂溫度約為-8℃左右(圖12a),云中以液態水為主(圖12b),T2m為1.8℃,若按濕絕熱遞減率推測0℃層高度約在0.3 km,云頂溫度和0℃層高度都較高,此站觀測的相態為雨;中間位置的北京觀象臺,T2m為0℃,即0℃層高度為0 km,但云頂溫度仍高于-14℃,未達到降雪閾值,觀測的相態為雨夾雪;鋒面北側懷柔站顯著濕層較其他兩站明顯深厚、高度伸展至250hPa附近,云頂溫度低于-20℃,云中冰相粒子比例高,低層為東北風,從T2m和垂直廓線判斷0℃層高度低于0.1 km,此站觀測的相態為雪。對比發現觀測結果與依據指標(指標2)判別的結果一致。

圖12 2016年11月21日02時(a)風場(風羽)、溫度(紅線)和相對濕度(填色),(b)云冰水含量(填色)、云液態水含量(藍線,單位g·kg-1)和溫度(紅線)沿116.5°E的垂直剖面Fig.12 Meridional cross sections along 116.5°E of (a) wind (barb), temperature (red line) and relative humidity (colored); (b) cloud ice water content (colored), cloud liquid water content (bule line, unit: g·kg-1) and temperature (red line) at 02:00 BT 21 November 2016

上述結果可見,鋒面兩側的溫、濕等物理量的差異與其不同相態指標的閾值相吻合。鋒面的移動伴隨垂直溫、濕等物理量的變化,極有可能是造成雨雪相態轉換的原因之一。

表4 2016年11月21日02時北京懷柔站、北京觀象臺和河北霸州站3個站的海拔、云頂溫度、地面氣溫和天氣現象Table 4 Longitude and latitude, altitude, cloud-top temperature, 2 m temperature and weather phenomena of Huairou Station, Beijing Meteorological Observatory and Bazhou Station at 02:00 BT 21 November 2016

6 結論與討論

本文依據預報經驗和理論從成雪和融雪角度出發,明確了云頂溫度和0℃層高度是判別北京及周邊地區降水相態的兩個關鍵要素。云頂溫度在一定程度上反映了大氣垂直溫濕結構特征,與成雪相聯系;0℃層高度反映了近地面的暖層厚度,與融雪相聯系。綜合考慮這兩個要素閾值建立了北京及周邊地區新的相態判別指標,主要結論如下:

(1)云頂溫度≤-14℃是判斷云內有足夠雪花等冰相粒子的重要閾值,而雨夾雪時云頂最高溫度為-4℃,-3℃及以上的云頂溫度只和降雨相聯系。

(2)0℃層高度是判斷融雪的重要要素。在云頂溫度≤-14℃條件下,0℃層高度≤0.1 km時,下落的雪花不容易融化,相態主要為雪;0℃層高度≥0.5 km 時,雪花易完全融化,相態大多為雨;當0℃層高度位于兩者之間時,雪花易部分融化,相態主要為雨夾雪。當云頂溫度位于-14~-4℃時,若0℃層高度<0.1 km,相態基本為雨夾雪,0℃層高度≥0.1 km時冰相粒子很可能完全融化為雨。

(3)雨夾雪多為雨雪轉換的過渡相態,雨或雨夾雪轉為穩定降雪時云頂溫度迅速降低和0℃層高度明顯下降幾乎同時發生。距離鋒面位置的不同,降水相態也不相同,雨雪相態分布與鋒面的位置有一定關系。

(4)經檢驗,云頂溫度結合0℃層高度構成的新相態判別指標簡潔而實用,比傳統特定層氣溫構成的判別指標的TS評分顯著提高,雪、雨夾雪和雨的TS評分分別為0.93、0.57和0.86,分別提高了0.11、0.39和0.43,新指標為實際相態預報業務和模式產品訂正提供了新的參考和支撐。

雨雪相態機理復雜,本文從宏觀的預報角度出發,基于兩個關鍵要素閾值形成的比較簡潔的相態判別指標,此指標不僅在平原、在山區也適用,對實際冬季降水相態預報業務和冬奧賽區的降水相態預報也有較好的參考意義。冰晶層形成的溫度閾值各地不盡相同,本文統計溫度閾值結果(≤-14℃)與以往研究結果較接近,并無顯著差別。文中采用的常規探空資料,可得到高精度的大氣廓線,但由于探空氣球漂移影響和中高層探空數據垂直分辨率變粗,對云頂溫度的識別精度造成一定影響。但本文對云頂附近的探空數據進行了線性插值處理后再判斷,并在臨界溫度附近結合ERA5再分析等資料確認,一定程度上彌補誤差,且云頂溫度的統計平均結果一定程度抵消了個例的誤差。從所有統計的云頂溫度分布曲線看,呈兩極分化形態分布:或顯著低于-14℃,或明顯高于-14℃。因此,確定-14℃作為云中成雪的臨界溫度是可靠的。由于樣本內的0℃層高度皆不超過1 km,所以漂移問題對0℃層高度識別影響很小。0℃層高度指標實際上與溫度閾值和近地層垂直遞減率相關,雖然研究表明濕球溫度也是一個很有價值的參考指標(孫燕等,2013;王曉芳等,2019;陳雙等,2019;楊璐等,2021),可能更接近真實的降水粒子溫度,且在判斷混合相態時閾值范圍更小(Sims and Liu,2015),但用濕球溫度相關閾值判別相態的準確率并不一定優于溫度閾值(Chen et al,2014),利用濕球溫度0℃閾值與本研究中提及的云頂溫度閾值相結合,是否能得到更好的結果,值得后續進一步研究。

本文建立的相態指標是基于北京及周邊地區出現有量的降水過程,尤其在中低空存在明顯系統時判別準確率相當高。新的指標雖然對雨夾雪的判別準確率較之前有明顯提高,但相對雨和雪,其絕對準確率還有待提高。相信隨著降水現象儀、雪水當量儀、云雷達、雙偏振雷達等新型觀測設備廣泛使用和研究,雨雪相態的研究深度和預報準確率將進一步提高。