中阮老寧

劉立勤

老牛一輩子都不能理解老寧。

老寧從學員班畢業時,不僅聲音倒倉唱不了戲,體形也變了,膀粗腰圓屁股大,上舞臺是沒戲了。老團長就讓他學中阮。

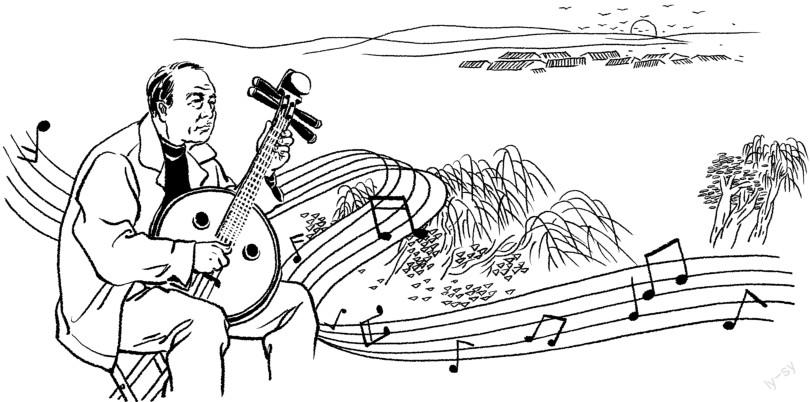

老團長說了中阮的歷史,又背白居易的詩:“掩抑復凄清,非琴不是箏。還彈樂府曲,別占阮家名。古調何人識,初聞滿座驚。”然后撈過一把中阮,當場彈撥了一曲《春江花月夜》。那柔和圓潤富有詩意的音色、寬廣的音域,立馬揪住了老寧的心。老寧答應了。

那一刻,同學老牛杠了一句:

“你弄那個東西有啥用!”

老寧不管,樂樂呵呵地彈起中阮。他看起來大大咧咧不拘小節,其實心細如發。老團長教他學中阮時,他不僅學習技法,還研究樂器的歷史與特性。尤其是在彈奏曲目時,他喜歡暢想音樂創造的意境,從而使自己的演奏入情入景情景交融,給人帶來無盡的美感。

記得那一年中秋,老寧約了幾個好友去仙娥湖賞月。我們看著月亮,吃著月餅,品著美酒,老寧演奏了一曲《彩云追月》。其時風輕云淡,月光如水,湖面的水波輕輕拍打著小舟,樂聲超塵拔俗,仿佛把我們的魂兒都收走了。

中阮再好,在樂隊里也只是可有可無的伴奏樂器,不像二胡揚琴鑼呀鼓呀不可或缺。老寧常常被老團長喊去敲小鑼,或是充當舞臺督導。老團長也給他排過中阮獨奏《漁舟唱晚》,終是曲高和寡應者寥寥。老寧心里有點兒落寞。他就想學作曲,老牛又來了一句:

“你弄那個東西有啥用!”

老牛唱不了戲玩不了樂器,在辦公室跑業務,到處簽合同,紅得像燃燒的煤球。他想讓老寧和他一起跑業務,老寧懶得搭理他,一門心思學作曲。

老寧懂音樂,更懂花鼓戲。他作曲的花鼓戲《雨神》在省里會演一下子就唱響了,竟然獲得一等獎。老寧高興呀,天天抱著中阮,把《雨神》的曲子彈得風生水起。他給自己打氣:“老寧,繼續努力,再整出幾部更好的作品。”然而劇團的光景一年不如一年,別說排戲演戲,連工資都發不下來了。

后來,老寧的同學幫忙,把他調到了博物館。博物館閑,老寧閑得腰痛,就找領導說他想去做田野調查,收集文物。我們那里是個窮地方,哪有什么文物?倒是流傳著不少花鼓民歌。花鼓民歌真是好聽呀,流鶯啼鳴一般婉轉。人總得干一點兒啥吧,老寧計劃收集民歌。

他把自己的想法告訴了老牛。老牛當罷了團長又當上文化局副局長了,他希望得到老牛的支持。老牛卻來了一句:

“你弄那個東西有啥用!”

老寧犟,你不支持,他也要干。

真開始收集了,有人就知道了民歌的價值。歌手唱民歌是高興,張開嘴巴說唱就唱。可當老寧拿著筆記本和錄音機上門收集民歌時,好多歌手卻只是默默地笑,就是不開口唱。老寧再次上門時,就買份禮物,或是給份工錢,他們就咿呀咿呀唱起來了。歌兒真的好聽,老寧高興了,可他的工資就不夠花了,日子過得捉襟見肘。

老寧不管不顧。唱花鼓唱民歌的多是一些老人,再不收集就失傳了。老寧又把歌手請到縣里,他掏錢報銷路費食宿,還要給工錢。幸虧老婆開了一家小飯館,來者有地方吃肉有地方喝酒。錢不夠用,他就偶爾拉開飯館的抽屜抽幾張油乎乎的票子。偶爾得到一首好歌,他便手舞足蹈,然后抱著中阮坐在大院門口彈奏起優美的曲調。

過了十幾年吧,老寧收集的民歌資料裝了大半間屋子。看到那些資料,他想,如果不整理整理印出來,真應了老牛的話,沒啥用了。要是自己整理出版,可能得賣房子,或者盤出老婆的小飯館。那時,老牛已經是文廣局局長了。他又找到老牛,老牛還是那句話:

“你弄那個東西有啥用!”

老寧覺得有大用處呀。他四處“化緣”尋求支持。這才發現那東西真的沒用——道士化緣能給人消災祈福,和尚化緣能給人許個來生,民歌能給人帶來什么?我們那里也是真窮,偶爾遇上一兩個懂行的答應支持,也是杯水車薪無濟于事。

老寧和自己賭上了,弄不來錢就自己貸款,自己整理,掏錢請人打印,一頭濃密的黑發漸漸成了荒漠沙灘。得知昔日的同學在省里當上了領導,老寧就背著那些資料找到了老同學。老同學對老寧的工作大加贊賞,便從省里尋求支持,給縣領導寫信提議撥款,在報紙上發文章鼓與呼。老寧高興得又彈奏起了中阮。

書終于出來了,皇皇十大卷。老寧總算完成了自己的心愿。他真是高興呀,費心吃力地抱了一套書給老牛送去。此時老牛已經是分管文化的副縣長了,老寧想讓他感受一下花鼓民歌的魅力。可牛副縣長坐在椅子上動都沒動,只是云淡風輕地來了一句:

“呵呵,你弄那個東西有啥用!”

老寧聽了,笑了一聲,抱起那套書轉身就走了。

[責任編輯 王彥艷]