甘農2 號小黑麥在平涼市不同土地類型的適應性研究

宋 謙, 馬淑梅, 余小亮, 王純喜, 楊 曉, 杜文華

(1.平涼市農業科學院,甘肅平涼 744000;2.甘肅農業大學草業學院,甘肅蘭州 730070)

平涼市位于甘肅東部,陜、甘、寧三省(區)交匯處,屬于黃土高原丘陵溝壑區,半干旱、半濕潤大陸性氣候(魏昱晴,2021)。該地是西北重要的畜牧業基地和農業農村部劃定的全國優質肉牛優勢產區。 小黑麥是以小麥為母本,黑麥為父本,應用染色體工程, 人工培育的第一個異源多倍體新物種(趙方媛等,2021)。小黑麥按其用途分可為糧用型、 飼用型、 糧飼兼用型和特殊用途型 (劉晶,2019), 甘農2 號小黑麥是飼用型小黑麥品種,該品種是甘肅農業大學草業學院以澳大利亞的六倍體小黑麥品種DH265 為母本,AT315 為父本,利用常規有性雜交和系譜法選育而成。 該品種草產量高,營養價值好,抗逆性強,適應性廣(李冬梅等,2016), 適宜在海拔1200 ~4000 m、 年均溫1.1 ~11.0 ℃、 降水量350 ~1430 mm 的青藏高原高寒牧區、 云貴高原及甘肅省干旱半干旱雨養農業區和灌區種植。因此,甘農2 號小黑麥在平涼市的引進種植對該地肉牛產業高質量發展具有重要的促進作用。 近年來,對飼用型小黑麥的抗逆性(馬文馨等,2019;李雪等,2018)、生產性能(任昱鑫等,2019、宋謙等,2016)、營養價值(趙方媛等,2019;郭建文等,2018)等方面的研究較多,但鮮見飼用小黑麥在不同土地類型的適應性研究的相關研究報道。因此,本試驗在平涼市不同土地類型開展甘農2 號小黑麥的適應性研究, 以期篩選出適宜甘農2 號小黑麥的最佳種植區域, 從而為甘農2 號小黑麥在平涼市的示范推廣奠定基礎。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況 山地試驗點:位于甘肅省平涼市涇川縣汭豐鎮廟溝村。 N 35°17'1'',E 107°12'51″,海拔1404 m。前茬作物為玉米,無灌溉條件。播種日期:2019 年10 月15 日; 塬地試驗點位于甘肅省平涼市涇川縣高平鎮三十里鋪村。 N 35°16′49″,E 107°29′16″,海拔1307 m。 前茬作物為油菜,無灌溉條件。 播種日期:2019 年10 月11 日;川地試驗點:位于甘肅省平涼市崇信縣錦屏鎮四溝村。N 35°17′51″,E 107°1′22″,海拔1132 m。 前茬作物為玉米,無灌溉條件。 播種日期:2019 年10 月30日; 沙灘地試驗點位于甘肅省平涼市涇川縣汭豐鎮百煙村。 N 35°18′23″,E 107°14′0″,海拔1032 m。前茬作物為玉米,無灌溉條件。播種日期:2019年10 月20 日。 4 個試驗點在播前均施底肥磷酸二銨20 kg/畝, 待次年甘農2 號小黑麥返青后追施尿素10 kg/畝。

1.2 試驗材料 參試材料為甘肅農業大學草業學院提供的甘農2 號小黑麥。

1.3 試驗設計 試驗分別在平涼市不同土地類型的山地(A)、塬地(B)、川地(C)和沙灘地(D)4個試驗點進行。 4 個試驗點試驗設計相同, 播種量:600 萬苗/畝,播種方式:條播,行距:20 cm,播種深度:3 ~5 cm。 甘農2 號小黑麥均在開花期(趙雅姣等,2015)收獲。

1.4 測定指標與方法 株高:隨機在每個小區內選取20 個單株,測量其自然高度。

枝條數: 隨機在每個小區內選取1 m 樣段,統計樣段內株高高于40 cm 的枝條數量。

鮮草產量:齊地面刈割每個小區內所有植株,稱重,得到鮮草產量。

干草產量:隨機在每個小區內取鮮樣1 kg 左右,在105 ℃下殺青30 min 后,置于70 ℃烘箱中烘8 h,至恒重,計算鮮干比,根據鮮干比折合干草產量。

CP: 采用凱氏定氮法測定; 酸性洗滌纖維(ADF)和中性洗滌纖維(NDF):采用范氏的洗滌纖維分析法測定。

干物質隨意采食量/%= 120/NDF;

干物質消化率/%= 88.9 - 0.779×ADF(%);

相對飼料價值/RFV= (DMI×DMD)/1.29。

1.5 數據統計 用Excel 2010 進行數據整理和作表。 采用SPSS 19.0 軟件對試驗數據進行統計分析,以“平均數±標準誤”表示,采用F 檢驗對試驗結果進行差異顯著性分析,P<0.05 表示差異顯著,P<0.01 表示差異極顯著。 通過隸屬函數法對草產量和營養價值進行綜合評價。

2 結果與分析

2.1 甘農2 號小黑麥在不同土地類型農藝性狀的差異 由表1 可以看出, 所有處理組的株高介于131.80 ~143.77 cm,其中川地的株高顯著高于其他3 個組(P<0.05),其次為塬地,沙灘地最低,川地的株高較塬地、 山地和沙灘地分別增加了3.25%、5.20%和9.08%。 枝條數介于755.93 ~1018.29 萬/hm2,其中川地的枝條數與其他3 個組差異顯著(P<0.05),其次為沙灘地,山地最低,川地的枝條數較沙灘地、 塬地和山地分別增加了14.21%、21.16%和34.71%。 鮮草產量介于46.02 ~53.14 t/hm2,其中川地的鮮草產量顯著高于其他3個組 (P<0.05), 塬地和山地差異不顯著 (P>0.05),沙灘地最低,川地的鮮草產量較塬地、山地和沙灘地分別增加了5.75%、8.64%和15.47%。 干草產量介于17.43 ~22.71 t/hm2,其中川地的干草產量顯著高于其他3 個組(P<0.05), 其次為塬地,沙灘地最低,川地的鮮草產量較塬地、山地和沙灘地分別增加了14.70%、7.58%和30.29%。

表1 甘農2 號小黑麥在不同土地類型農藝性狀的差異

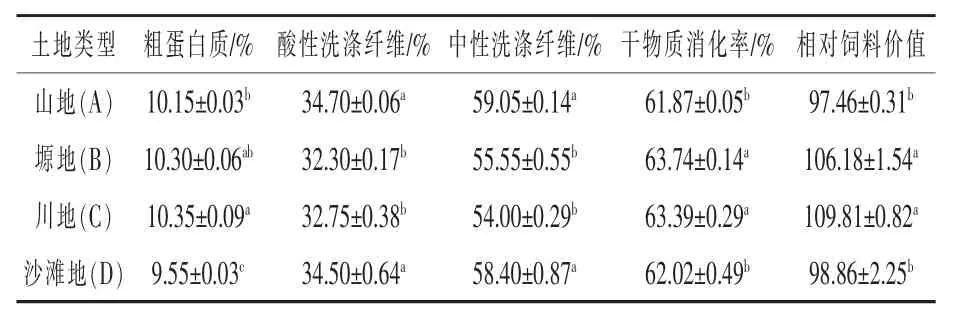

2.2 甘農2 號小黑麥在不同土地類型營養價值的差異 由表2 可以看出, 所有處理組的CP 含量介于9.55% ~10.35%, 其中以川地的CP 含量最高,川地和塬地差異不顯著(P>0.05),川地的CP 含量較沙灘地增加了8.38%。 ADF 含量介于32.30% ~34.70%,其中以塬地的ADF 含量最低,其次為川地,塬地和川地差異不顯著(P>0.05),但與山地和沙灘地差異顯著(P<0.05),山地和沙灘地差異不顯著(P>0.05),塬地的ADF 含量較山地和沙灘地分別降低了6.92%和6.38%。 中性洗滌纖維含量介于54.00% ~59.05%, 其中以川地的NDF 含量最低,其次為塬地,塬地和川地差異不顯著(P>0.05),但與山地和沙灘地差異顯著(P<0.05),山地和沙灘地差異不顯著(P>0.05),川地的NDF 含量較山地和沙灘地分別降低了8.55%和7.53%。 DMD 介于61.87% ~63.74%,其中以塬地的DMD 最高,其次為川地,塬地和川地差異不顯著(P>0.05),但與山地和沙灘地差異顯著(P<0.05),山地的DMD 最低,塬地的DMD 較山地增加了3.02%。 RFV 介于97.46 ~109.81,其中以川地的RFV 最低,其次為塬地,塬地和川地差異不顯著(P>0.05),但與山地和沙灘地差異顯著 (P<0.05), 山地和沙灘地差異不顯著 (P>0.05), 川地的RFV 較山地和沙灘地分別增加了12.67%和11.08%。

表2 甘農2 號小黑麥在不同土地類型營養價值的差異

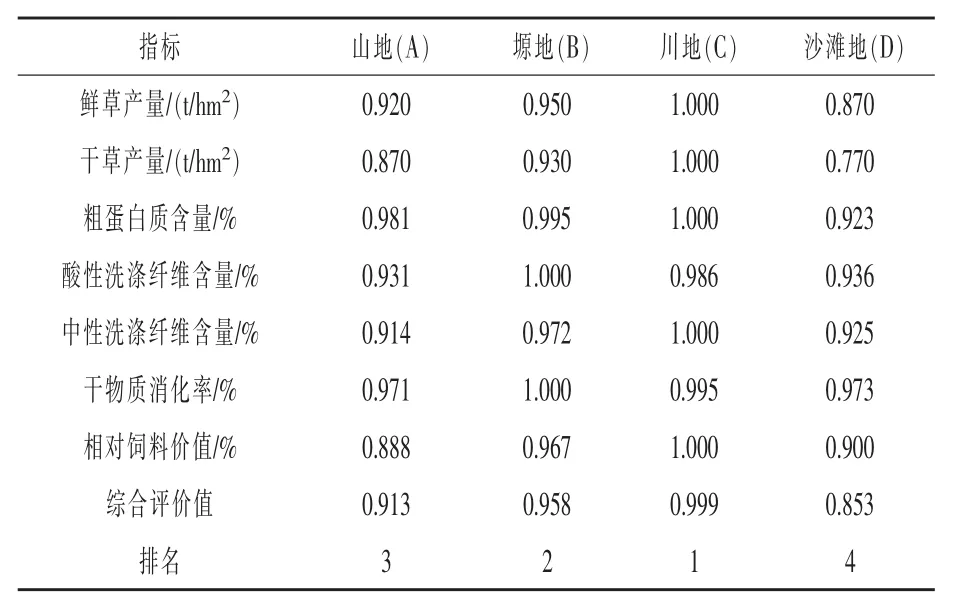

2.3 綜合評價 鮮草產量和干草產量是決定飼草利用價值的重要因素,粗蛋白質含量、酸性洗滌纖維含量、中性洗滌纖維含量、干物質消化率和相對飼料價值是決定飼草營養價值的重要因素,因此, 確定甘農2 號小黑麥在不同土地類型的適應性,必須要考慮草產量和營養價值。試驗選取鮮草產量、干草產量、粗蛋白質含量、干物質消化率和相對飼料價值的最高值, 酸性洗滌纖維和中性洗滌纖維含量的最低值, 構成標準小黑麥(藺豆豆等,2021),以上指標的權重值(Wk)如表3 所示。

表3 標準小黑麥的構建及各指標的權重

由于甘農2 號小黑麥在不同土地類型的量綱不同, 采用隸屬函數法對草產量和營養價值進行綜合分析, 各指標的綜合評價值及排名如表4 所示。不同參試材料的綜合評價值=鮮草產量×0.02+干草產量×0.04+CP 含量×0.02+酸性洗滌纖維含量×0.05+中性洗劑纖維含量×0.05+干物質消化率×0.05+相對飼料價值×0.05。 甘農2 號小黑麥在平涼市不同土地類型的綜合排序為川地>塬地>山地>沙灘地。

表4 不同小黑麥品系各指標無量綱化處理結果及排名

3 討論

3.1 甘農2 號小黑麥在不同土地類型的草產量差異及原因 平涼市地處北緯34o54′~35o43′,東經105o43′~107o45′,海拔890 ~2857 m,年均溫8.5 ℃,年均降雨量450 ~650 mm,總面積1.1 萬平方千米,耕地面積559.55 萬畝,屬于黃土高原丘陵溝壑區(周舒怡,2021、郭靈生等,2013)。根據該區域的地貌特點,可將土地劃分為川地、塬地、山地和沙灘地等類型。 在同一區域不同土地類型上種植同一種飼用作物, 其草產量和營養價值確有很大差異。因此,飼草的產量和營養價值不僅受其自身遺傳特性的影響,而且還受氣候、海拔、溫度、區域和土壤養分等諸多環境因子的影響(王偉強等,2020)。 草產量是評價飼草生產性能和經濟性能的重要指標,是生產者追求的最終目標(孫建平等,2017)。株高和分蘗性能是評價飼草生產性能和利用價值的重要指標(王建麗等,2021)。 王偉強等(2021)研究表明,植株的高度能間接反映飼草的生產能力,但分蘗性能直接決定飼草的產量;劉晶等(2019)研究表明,植株高度和分枝數對小黑麥的草產量都有所貢獻,但分枝數能對小黑麥草產量的貢獻最大。 本試驗研究表明,甘農2 號小黑麥在川地的鮮、干草產量均最高,其次為塬地和山地,沙灘地最低,造成這種差異的主要原因是甘農2 號小黑麥在川地的株高和枝條數較塬地、山地和沙灘地差異顯著(P<0.05)。因此,株高和枝條數是影響草產量高低的兩個重要因素。 程積民等(2011)研究表明, 苜蓿的產量受地域及氣候等自然因素的影響;趙忠祥等(2021)研究表明,苜蓿的干草產量和品質受其種植土壤類型和質地的制約;柴繼寬等(2010)研究表明,不同生態區燕麥的株高和分蘗性能差異很大。 本試驗研究表明,甘農2 號小黑麥在川地的株高最高、分枝數最多,造成川地試驗點的植株高度和分枝數與塬地、山地和沙灘地差異的原因可能是因為川地試驗點在飼草生長季的降雨量較其他試驗點多, 能夠滿足其生長發育所需要的水分,有利于根系的發育和植株的生長。而且川地試驗點的土壤肥力均勻,有機質含量高,這也是造成株高和枝條數差異的另一個原因。 因此,在同一區域的不同土地類型的草產量差異很大。

3.2 甘農2 號小黑麥在不同土地類型的營養價值差異及原因 營養價值的高低是衡量飼草飼用價值的重要指標之一,飼草的營養價值在很大程度上取 決 于CP 含 量、ADF 含 量、NDF 含 量、DMD 和RFV 等營養成分(趙加濤等,2021;王霞等,2021)。CP 含量是評價飼草質量和飼用價值的重要指標之一,如果家畜攝入蛋白質不足,必將引起健康發育問題,CP 含量越高, 飼用價值越好 (梁國玲等,2018);ADF 和NDF 含量是評價飼草適口性和消化率的國際通用指標,ADF 含量越低,說明飼草的消化率越好;NDF 含量越低,說明飼草的適口性越好(陳莉敏等,2016);DMD 和RFV 是評價飼草飼用價值的重要指標,DMD 和RFV 越高, 說明飼草的飼用價值越好(楊富等,2019);南銘等(2018)研究表明,同一燕麥品種在不同生態區的營養價值差異很大;陳志禎等(2011)研究表明,分蘗可以促進植物有效吸收土壤中的養分,可促進個體植物發育和提高營養價值;陳潔等(2017)研究表明,氣候條件和土壤肥力更有利于牧草營養物質的積累。本試驗研究表明, 甘農2 號小黑麥在川地的CP 含量和RFV 最高,NDF 含量最低,其次為塬地,川地和塬地差異不顯著(P>0.05),但與山地和沙灘地差異顯著(P<0.05),造成這種差異的原因可能是由于川地和塬地的土壤含氮量和土壤有機質高,而且川地在甘農2 號小黑麥的生長季降雨量多,導致營養物質的積累量多; 塬地的DMD 最高,ADF 含量最低, 其次為川地, 塬地和川地差異不顯著 (P>0.05),但與山地和沙灘地差異顯著(P<0.05),這可能是由于不同試點的光照、海拔、降雨量以及土壤養分等等諸多因素共同作用的結果。

4 結論

采用隸屬函數法對草產量和營養價值進行綜合分析, 甘農2 號小黑麥在平涼市不同土地類型的綜合排序為川地>塬地>山地>沙灘地,但甘農2號小黑麥在4 種土地類型的草產量和營養價值均較高,因此,甘農2 號小黑麥在平涼市的不同土地類型均適宜種植,但最適宜在川地種植。