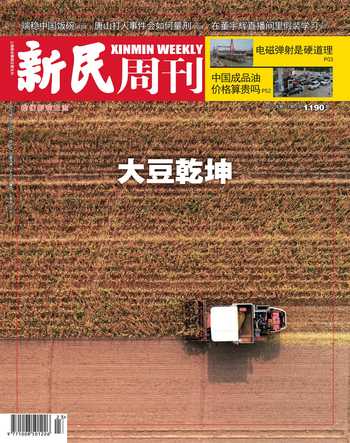

大豆背后的國家角力

金姬

2018年7月,一艘載著7萬噸大豆的美國船只“飛馬峰號”(Peak Pegasus)在太平洋上演“生死時速”,引發全世界圍觀。當年7月6日,為反擊美國對價值340億美元的中國商品加征25%的關稅,中國同時宣布對同等規模的美國商品加征關稅,大豆就是其中之一。

為了趕在中方關稅落地前抵達大連港,這艘“飛馬峰號”開足馬力一路狂奔,很多人都在為它加油。遺憾的是,因為錯過了關稅落地的最后期限,“飛馬峰號”滯留在海上一個多月,直到當年8月12日才停靠大連港,船上價值2000多萬美元的大豆成為中美貿易摩擦的犧牲品。

“飛馬峰號”大豆船的遭遇可以說是國際貿易的一個典型故事。

作為全球化的大宗商品,大豆自參與國際貿易以來就難免國家角力的影響。畢竟,大豆的身份十分特殊——它不僅僅是糧食產品,也是工業原料、能源作物甚至金融商品。而無論是誰控制了大豆,誰也就對糧食、工業、能源和金融市場有了一定的話語權。

2018年在大連港停靠的”飛馬峰號“。

和其他世界范圍內廣為種植的農作物不同,大豆的故鄉就在中國,世界各國栽培的大豆都是直接或者間接由中國傳播出去的。

明清時期,大豆種植范圍遍及全中國,而且清同治年間就有了對外出口。1869年清政府取消大豆外運的禁令,東北大豆開始進入國際貿易舞臺。1873年清政府又采納海關總稅務司赫德的建議,將東北大豆拿到奧地利參加萬國博覽會,東北大豆受到了各國的青睞。

20世紀以前,中國大豆及其制品的主要出口對象是以日本為主的亞洲地區;進入20世紀,隨著豆油和豆粕(由于壓榨工藝不同,當時大豆榨油后剩余物被壓制成餅狀,也稱“豆餅”)在歐美市場的推廣,大豆及其制品的世界需求量開始迅速增長。

根據《中國近代農業生產及貿易統計資料》,豆餅第一次出口日本是1906年,大豆第一次通過俄國轉運歐洲是1910年。1912年至1928年間,大豆主要輸往蘇聯(1917年以前為俄國)和日本,豆油主要銷往英國、美國、荷蘭等國家,而豆粕最主要出口至日本。

直到1937年抗日戰爭全面爆發以前,中國大豆產量仍占世界大豆總產量的80%以上。

為什么到了20世紀初,中國才大規模出口大豆?這是需求決定的。

隨著帝國主義全球擴張與第二次工業革命的普及,西方國家發現,豆油可以做工業原料,而俄國發現遠東地區可以拿大豆補充蛋白質。于是,俄國從北、日本從南面開始從東北往外運大豆。

有一種觀點認為,1931年九一八事變爆發的一個原因,就是日本希望控制東北全部的大豆。

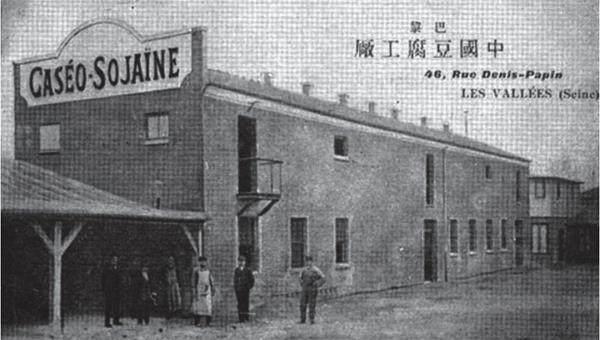

李石曾在法國開的豆腐工廠。

當時,隨著在東北勢力的不斷擴張,日本開始了對東北大豆的控制,通過“滿鐵”等機構的經營,日本不僅獲得了大量資金,還通過技術改造,使東北大豆成為重要的戰略物資。鮮為人知的是,在全面抗戰時期,日軍的很多軍用材料,比如炸藥、涂料甚至包括飛機合板等就是以大豆作為原材料研制出來的。

1936年秋,陜西省立西安二中(今陜西師大附中前身)的國文老師張寒暉,寫下了著名的抗日歌曲《松花江上》,歌詞一開始就是“我的家在東北松花江上,那里有森林煤礦,還有那滿山遍野的大豆高粱……”可見大豆對于東北和抗日的影響。

值得一提的是,大豆不僅影響著東北局勢,也開啟了早期赴法勤工儉學熱潮。

軍機大臣李鴻藻的公子李石曾,1902年作為駐法公使孫寶琦的隨員來到法國留學,出版了法文版《大豆的研究》,1909年開設豆腐公司,陸續從故鄉河北高陽招聘了幾十名華工到法國生產豆腐。為了提高這些工人的文化知識和工藝技能,李石曾為他們開辦了夜校,讓工人白天做工,夜間學習中文、法文和一般的科學常識,后來他想把這種夜校推廣招收青年學生。在他的倡議下,先后有陳毅、聶榮臻、鄧小平、周恩來等20批1700多名中國學生赴法國勤工儉學。

作為大豆最大的生產國和出口國,美國在大豆界的霸主地位始于二戰以后。

早在1804年,美國文獻就提到了大豆,認為大豆應該在賓夕法尼亞州種植,那里氣候適宜。1882年,美國人種下了一批從中國進口的種子,認為這是一種肯定有前途的作物。當年的《紐約時報》發表文章說,大豆可能是一種富有營養的飼料,而且可能適合與玉米、小麥輪作。

從1898年開始,美國科學家開始來華考察和采集野生大豆。1906年,美國農業部再次派出人來華,從我國東北營口寄回一大批優良的大豆品種。1909年,美國農業部土壤局局長專門到中國考察土地和肥料,學到了中國的大豆種植經驗。

20世紀初,歐洲人把大豆用來榨油,這引起了美國人的興趣。但當時美國生產不足,于是從東方進口豆油和豆粉。1911年,西雅圖的一家榨油廠首次用中國的東北大豆生產了豆油和豆粉。到1915年,北卡羅來納州的棉籽油廠第一次用本土大豆榨油。

1915年,大量的豆渣用作化肥生產,到了30年代,豆渣就成了牲畜飼料。此時美國已經成了豆粉出口國,主要出口到加拿大和歐洲西北部國家。

第一次世界大戰期間,美國成為歐洲的兵工廠。由于當時油很匱乏,美國又發現了豆油的價值——豆油可以作為制造火藥的甘油原料,需求也因此大幅增加。至此,美國開始研究如何大規模在美國本土種植大豆。

1925年—1931年,美國學者多賽特和莫爾斯,在中國東北地區采集了大量大豆樣本,并詳細記錄中國大豆生產情況、栽培技術以及加工豆油、豆餅方法和出口情況。之后,美國人又從日本、朝鮮半島采集了4000多份大豆樣本,培育出了適合本土的高出油率、高蛋白、抗旱抗蟲的大豆品種。

二戰期間因為牛奶產量不足,大豆成為代替牛奶的蛋白質來源之一,也用于生產食用油、肥料等,這更加促進了美國的大豆種植,使它在二戰后成為世界最大的大豆生產國和出口國。

1940年芝加哥期貨交易所的工作人員在檢查糧食作物的樣品。

上世紀50年代,大豆包囊線蟲病嚴重打擊美國大豆。美國科學家在中國一種叫“北京小黑豆”的野生大豆中,找到了抗病基因,成功度過危機。

1954年,美國對玉米、小麥和棉花的種植面積加以限制,這就讓大豆種植面積迅速擴張。也正是在1954年,美國反超中國,成為世界頭號大豆生產國。根據美國農業部數據,1970年美國大豆產量和出口量分別達到世界的73%和95%,成為壟斷全球大豆市場的霸主。

在大規模種植大豆并研究相關技術的同時,美國也在大豆定價方面下了不少功夫。

國際糧食市場有四大糧商——美國ADM、美國邦吉、美國嘉吉、法國路易達孚——美國就占了其中三家。在20世紀初期,隨著豆油和豆粕在歐美市場的推廣以及大豆生產技術在南、北美洲的傳播,大豆及其制品的世界需求量開始迅速增長。這一時期的大豆國際貿易沿襲了小麥、玉米、棉花、糖等農產品的國際貿易模式和定價機制,“四大糧商”在大豆貿易的上下游都以“一口價”方式壟斷定價。

1940年,美國芝加哥期貨交易所(CBOT)推出了大豆期貨合約,以“四大糧商”為主的跨國糧商開始進入大豆期貨市場進行套期保值。以美國嘉吉公司為例,一方面通過“一口價”定價控制上游采購成本,另一方面利用期貨市場對敞口頭寸進行保值規避風險。

60年代,大豆進口國數量迅速增加,增加了日本、德國、意大利、加拿大等30多個國家和地區。為規避價格波動風險,跨國糧商開始利用基差、價差等歷史數據指導現貨貿易, “期貨價格+升貼水(在港口報出基差)”的基差定價模式開始被廣泛采用。

目前,全球90%以上的大豆貿易參考CBOT大豆期貨價格。也就是說,美國是全球大豆的定價中心。

大豆對于美國經濟有著舉足輕重的地位。在美國國內,家庭用的膠合板、櫥柜的膠水就是用大豆做成的。在美國的大部分地區,人工草皮的襯墊都是大豆產品。大豆甚至被做成泡沫塑料做汽車的椅墊,這些東西以前都是用石油生產剩余的聚氨酯生產的。

與此同時,大豆也是美國外貿的重要成員。美國商務部曾坦言,美國的大豆等農產品一直以來就是美國貿易額保持穩定的重要支柱,抵消掉了很多在汽車、鋼鐵和文化產品上進口的需求。

隨著以基因改造為手段的特種高產大豆(轉基因大豆)問世,至此,從種子到成品保存再到國際貿易,美國大豆的霸主地位再也難以撼動。

巴西大豆。

阿根廷大豆。

當美國大豆生產獨霸一方的時候,與之開始“較量”的不是最大的大豆進口國中國,而是南美洲。

美國位于北半球,主要于每年10月份至次年4月份出口大豆;巴西和阿根廷位于南半球,其大豆生產季節正好相反,主要于5月至9月出口大豆,“此起彼伏”的季節性貿易給南北美洲大豆帶來良好的發展機遇,世界市場由美國一家獨大逐漸轉變為美國、巴西、阿根廷三分天下。

20世紀20年代起,南美洲阿根廷開始從中國和美國引進大豆品種并進行大面積試種但產量有限。直到20世紀70年代,阿根廷掌握了生物技術,對大豆進行品種改良并推廣免耕直播(土地不翻耕直接播種)技術,使大豆產量實現質的飛躍。

與此同時,巴西開始種植大豆,不但積極培育大豆優良品種,還鼓勵農民組建農場聯合體,實現了大豆的規模化生產經營。

之所以如此青睞大豆種植,是因為巴西十分了解大豆的價值——大豆需求的增長主要在工業方面,大豆沒有毒性、無污染、可生物降解,因而成為制造油漆、溶劑、紡織品、潤滑油、各種塑料的首選原料。此外,由于巴西大豆的高糖分,大豆被當成生物柴油的第三大替補原料,僅次于甘蔗和玉米。

有遠見的巴西人在上世紀60年代就意識到大豆是上天對巴西的恩賜。

巴西幾乎全年都適合谷物種植,一年種兩季很正常,在有灌溉系統的土地上可以種三季。此外,這里不容易受到北半球極端天氣的影響。而上世紀六七十年代的開荒開路運動則給巴西留下了大批土地和新移民,以及幾條深入內地的公路。氣候、土地、技術、運輸是大豆生產成功的四大要素,巴西占了其中三個。

因為中美貿易摩擦,給巴西大豆提供了市場機會。2020年,巴西的大豆種植面積和產量超過美國,一躍成為世界最大的大豆出產國。

根據美國農業部的數據,2021/22年度,巴西產量預估為1.26億噸;美國位居第二;而排名第三的阿根廷大豆產量預估為4340萬噸。

遺憾的是,俄烏沖突已經影響巴西大豆的產量。根據巴西農業部下屬國家商品供應公司今年6月發布的農作物生產報告,截至目前,巴西2022年的大豆產量下降了10.1%。

巴西種植大豆等農作物的化肥大約85%依靠進口,其中約1/5來自俄羅斯。而俄工業和貿易部此前建議全面暫停化肥出口,這直接導致全球化肥價格大漲,巴西主要化肥的價格也從去年的平均每噸350美元上漲到今年的每噸1300美元。一些巴西農戶被迫減少化肥用量,直接導致大豆產量下降。

除了缺少化肥,俄烏沖突升級引發的國際油價上漲也導致國際物流價格飆升,集裝箱運輸價格增長了3—5倍,這也影響到巴西大豆的價格。

如今,在大豆的種植和貿易中獲得巨大收益的巴西,不得不為國際沖突的副作用而買單,使之不得不意識到,在沒有掌握核心技術和定價權的當下,它和那艘在太平洋上飛馳的大豆船一樣都沒有太多選擇。