不同直徑微球脾動脈栓塞治療脾功能亢進療效觀察〔1〕

黃敬泉,王傳香,鐘啟盛

(興國縣人民醫院,江西 興國 342400)

肝硬化引起的脾功能亢進(簡稱脾亢)是一種臨床常見病,傳統治療脾亢的方法為外科全脾切除術,但外科脾切除術創傷大、住院時間較長,失血及系統感染的風險大,術中及術后并發癥發生率高,且全脾切除后機體免疫功能下降,增加患者感染的概率[1]。同時脾切除后出現持續性血小板升高和機體高凝狀態,易引起門靜脈和下肢靜脈血栓形成[2]。脾動脈栓塞術治療脾亢可很好地彌補上述不足,得到臨床醫師及患者的認可[3]。脾栓塞術常用的栓塞物質有明膠海綿、聚乙烯醇顆粒、微球等。微球是目前比較常用的栓塞物質,臨床常用微球直徑大小有100~300 μm,300~500 μm,500~700 μm[4]。為了更好地指導臨床醫師選擇恰當直徑的微球治療脾亢,本文比較了不同直徑微球脾栓塞治療脾亢的效果,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2020年1月—2021年12月肝硬化脾功能亢進患者100 例。根據栓塞微球直徑不同分為高直徑組33 例、中直徑組34 例及低直徑組33 例。高直徑組男19 例,女14 例,年齡(59.87±6.65) 歲;肝功能分級A級22 例,B級11 例。中直徑組男21 例,女13 例,年齡(58.96±5.48) 歲;肝功能分級A級24 例,B級10 例。低直徑組男20 例,女13 例,年齡(59.36±6.49) 歲;肝功能分級A級21 例,B級12 例。三組上述一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。

納入標準:符合《肝硬化診治指南》[5]中關于肝硬化脾功能亢進的診斷標準;經實驗室、影像學及病理檢查確診為肝硬化脾功能亢進;患者及家屬均知情同意參與本次研究。

排除標準:合并心、肺、腎等嚴重臟器功能障礙;合并嚴重精神障礙;臨床資料丟失或不完整。

1.2 方法

三組患者均予以脾動脈栓塞術治療,常規消毒鋪巾,取右側髂窩處股動脈為穿刺點,5-FU導管至腹腔干造影,然后至脾動脈主干,使用微球非選擇性栓塞脾臟周圍皮質,栓塞脾臟容積的50%~70%。高直徑組使用直徑500~700 μm微球,中直徑組使用直徑300~500 μm微球,低直徑組使用直徑100~300 μm微球。

1.3 觀察指標

血常規:比較三組患者栓塞術前、術后第3天、術后1 個月及術后3 個月白細胞及血小板水平。脾臟形態變化:于脾臟彩超輔助下比較三組患者栓塞術前、術后第3天、術后1 個月及術后3 個月脾臟厚度及肋下長度。不良反應及并發癥:觀察并記錄三組患者栓塞術后發生的不良反應及并發癥。

1.4 統計學方法

2 結 果

2.1 三組白細胞及血小板比較

三組患者術后第3天、術后1 個月及術后3 個月白細胞水平均高于術前,術后3 個月低于術后第3天及術后1 個月,差異有統計學意義(P<0.05);中直徑組術后第3天、術后1 個月及術后3 個月白細胞水平低于其他兩組,差異有統計學意義(P<0.05)(見表1)。三組患者術后第3天、術后1 個月及術后3 個月血小板水平均高于術前,術后1 個月高于術后第3天,術后3 個月高于術后第3天及術后1 個月,差異有統計學意義(P<0.05);中直徑組術后第3天、術后1 個月及術后3 個月血小板水平高于其他兩組,差異有統計學意義(P<0.05)(見表2)。

表1 三組白細胞水平比較 單位:×109/L

表2 三組血小板水平比較 單位:×1012/L

2.2 三組脾臟厚度及肋下長度比較

三組患者術后第3天脾臟厚度及肋下長度比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后1個月三組患者脾臟厚度及肋下長度較術后第3天及術前縮短,術后3個月較術后1個月縮短,差異有統計學意義(P<0.05);中直徑組患者脾臟厚度及肋下長度短于其他兩組,差異有統計學意義(P<0.05)(見表3)。

表3 三組脾臟厚度及肋下長度比較 單位:cm

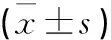

2.3 三組不良反應及并發癥比較

三組患者不良反應及并發癥總發生率由低到高分別是中直徑組,高直徑組,低直徑組,差異有統計學意義(P<0.05)(見表4)。

表4 三組不良反應及并發癥比較 單位:例(%)

3 討 論

肝硬化可引起門靜脈高壓,導致脾功能亢進,引起白細胞及血小板降低,嚴重者可發展為上消化道大出血及頑固性腹腔積液等,嚴重危害患者的身心健康[6-7]。脾是人體最大的免疫器官,脾臟實質主要由紅髓及白髓組成,紅髓內含有大量的吞噬細胞,具有濾血及儲血功能。白髓內含有大量淋巴細胞,具有免疫功能[8]。脾功能亢進時吞噬細胞增多,濾血及儲血功能增強,導致脾臟血液滯留增多,引起脾臟增大[9]。脾動脈栓塞術通過阻塞脾動脈,破壞脾內血管,減少血細胞滯留,使外周部分脾組織壞死,削弱吞噬細胞吞噬能力及破壞能力,改善白細胞及血小板水平[10]。

本研究結果顯示,中直徑組術后第3天、術后1個月及術后3個月白細胞水平低于其他兩組;中直徑組術后第3天、術后1個月及術后3個月血小板水平高于其他兩組;中直徑組脾臟厚度及肋下長度短于其他兩組;三組患者不良反應及并發癥總發生率由低到高分別是中直徑組、高直徑組、低直徑組,提示300~500 μm直徑微球栓塞后臨床效果最好,且不良反應及并發癥較少。因300~500 μm直徑微球易滯留于脾動脈分支遠端,脾段及亞段脾動脈緊鄰脾功能區脾竇,吻合支較少,栓塞與吻合支相連的任意1支脾段或亞段脾動脈后,其余吻合支也無法通過吻合動脈向脾實質供血[11]。100~300 μm直徑微球因直徑太小,栓塞大動脈效果較差,而500~700 μm直徑微球經導管推注困難,除了導致導管堵塞以外,當脾動脈迂曲時,普通導管難以接近脾門,且僅栓塞脾動脈近端可導致側支循環建立,脾實質血流再通,導致栓塞失敗,與蔡明岳等[12]研究相符。

綜上所述,采用300~500 μm直徑微球進行脾動脈栓塞效果最好,且并發癥及不良反應較少。