云南永善縣五蓮峰市級自然保護區鳥獸多樣性紅外相機調查

高映俊,吳文友,龍永才,宋仕賢,李 旭,5,馬國強

(1.西南林業大學 生物多樣性保護學院,云南昆明 650224;2.云南永善縣林業和草原局,云南永善57300;3.長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區云南管護局,云南昭通 657000;4.中國大熊貓保護研究中心,四川都江堰 611830;5.云南省高校極小種群野生動物保育重點實驗室,云南昆明 650224;6.國家林業和草原局西南調查規劃院,云南昆明 650031)

野生動物資源的本底調查和編目評估是生物多樣性保護和管理的重要內容,也是自然保護區科研監測的基本任務之一[1]。云南永善縣五蓮峰自然保護區位于五蓮峰山脈,地處四川盆地向云貴高原北緣過渡地帶,為橫斷山脈涼山山系最東支[2]。涼山山系是中國西南山地生物多樣性熱點地區的重要組成部分[3],在我國生物多樣性保護與區域生物多樣性維持方面具有重要價值。近年來,學者們先后在涼山山系的多個自然保護區開展紅外相機野生動物監測工作,包括峨邊黑竹溝、馬邊大風頂和美姑大風頂等自然保護區[4-7]。位于涼山山系最東支的云南永善縣五蓮峰市級自然保護區未開展過全面的野生動物本底資源系統編目調查和常規監測,缺乏物種生存狀況的數據,制約了該區域生物多樣性的保護與相關規劃的實施。

保護區野生動物資源監測主要采用樣線法、痕跡法和訪問法等調查方法[8],存在主觀性強、重復性差、執行要求高和難度大等問題,數據質量不高,缺乏可比性和連續性[1]。紅外相機技術是一種非損傷性野生動物監測技術,以影像資料的方式記錄物種的相關活動,具有客觀性強、監測時間長、受環境局限小和受調查人員能力影響小等優勢[9],在野生動物本底資源調查[10-12]、動物行為學研究[7,13-14]及種群數量評估和分布預測[15-17]等方面得到廣泛應用。近年來,許多自然保護區采用紅外相機開展鳥獸本底調查,為區域性生物多樣性編目和全國尺度的生物多樣性監測提供了大量精準的數據[18]。目前,對永善縣五蓮峰市級自然保護區鳥獸資源的調查研究較少,僅有1999年擬定的《永善縣五蓮峰市級自然保護區野生脊椎動物名錄》[19],該名錄已不能準確真實地反映當前保護區內物種的組成和分布情況。本研究采用紅外相機對保護區的獸類和鳥類開展監測,分析保護區鳥獸資源多樣性,完善保護區鳥獸本底資源數據,可為該區域的野生動物保護和管理提供科學依據,為西南山地生物多樣性評估與保護規劃,乃至全國尺度的生物多樣性監測提供重要的數據支持。

1 材料與方法

1.1 研究地概況

云南永善縣五蓮峰市級自然保護區位于云南省昭通市永善縣南部(103°31′~103°55′E,27°57′~28°13′N),總面積為18 705.73 hm2,核心區面積為6 681.68 hm2,緩沖區面積為5 331.07 hm2,實驗區面積為6 692.98 hm2,主要保護對象為天然山地濕性常綠闊葉林及南方紅豆杉(Taxus chinensisvar.mairei)、黑熊(Ursus thibetanus)等珍稀瀕危野生動植物。保護區地處四川盆地向云貴高原北緣過渡地帶,是長江南岸森林動物走廊帶的瓶頸區域,也是中國動物地理區劃西南區和華北區的分野地帶。保護區地質構造復雜,海拔為1 100 ~2 940 m,地形為典型的中、低山地貌;屬亞熱帶濕潤季風氣候,年均降水量900 ~1 000 mm,年均氣溫8 ~10 ℃,年均日照時長600 ~800 h,年均無霜期150 ~180 天。保護區內植被類型多樣且垂直分布特征明顯,主要植被類型有常綠落葉闊葉林、常綠針葉林、針闊混交林、竹林灌叢和高山草甸等[19-20]。

1.2 研究方法

借助地理信息系統(ArcGIS 10.2)將2 km×2 km的公里網格覆蓋整個五蓮峰自然保護區。2019年4月— 2020年3月,根據覆蓋的兩公里網格,在其交叉點上系統布設40 臺紅外相機。由于保護區大部分區域地形狹長、地理跨度較大,兼顧實地情況,并未在所有交叉點上都放置相機。40 臺相機中,核心區布設15 臺,緩沖區布設14 臺,實驗區布設11 臺(圖1)。每臺相機位點單次監測時長為1 個季度。將紅外相機捆綁在視野開闊的樹干上,高度為0.5 ~1.0 m,鏡頭垂直獸徑或與之成45°夾角[21];清除鏡頭前的遮擋物,避免誤觸紅外相機,造成過多無效照片的拍攝。對每臺相機編號,并記錄布設時間、經緯度、海拔和生境類型等基本信息。相機設置主要參考常規陸棲大中型獸類和鳥類監測規范[21]。每3個月收集1 次紅外相機照片數據,檢查相機性能并更換電池和數據儲存卡。將收集的紅外相機數據按照相機編號和時間分類儲存。

圖1 永善縣五蓮峰市級自然保護區紅外相機布設位置Fig.1 Layout positions of infrared camera traps in Wulianfeng municipal nature reserve of Yongsan

1.3 數據處理

收集數據后,篩選出有物種的照片或視頻,為避免重復計量,將同一相機在同一地點連續30 min內拍攝到的同一物種個體的多張照片或視頻作為1個獨立有效記錄[22]。鳥類和獸類的鑒定參考《中國鳥類野外手冊》[23]和《中國獸類野外手冊》[24]。鳥類和獸類的物種名及分類系統參考《中國鳥類分類與分布名錄(第三版)》[25]和《中國哺乳動物多樣性(第2 版)》[26],物種保護級別參考《瀕危野生動植物種國際貿易公約(CITES 附錄)》(http://www.cites.gov.cn)和2021年發布的《國家重點保護野生動物名錄》(http://www.forestry.gov.cn),瀕危等級參考《中國脊椎動物紅色名錄》[27]。

利用物種相機位點出現率(Trap occurrence,TO)初步估計監測區域中不同物種的分布或活動范圍,所有工作的相機中拍攝到某個物種的相機位點數所占的百分比為出現率[28]。計算公式為:

式中,Ci為第i類物種出現的相機位點數(i=1,2……n);S為正常工作的相機位點數。

采用物種相對豐富度指數(Relative abundance index,RAI)衡量保護區內獸類和鳥類的相對種群數量[29-30],計算公式為:

式中,Ai為第i類物種的獨立有效記錄(照片或視頻)數(i=1,2……n);T為相機總監測日。

計算不同區域內所有相機位點的物種數和香農-威納指數(Shannon-Wiener index,H),分析不同區域的物種多樣性特征[31],計算公式為:

式中,S為物種數;Pi為第i類物種的獨立有效記錄(照片或視頻)數占獨立有效記錄(照片或視頻)總數的比例。

由于每個區域布設的紅外相機數量不同,在比較不同區域的物種數和物種多樣性指數時,以每個相機位點作為1 個獨立樣本,計算每個相機位點的物種數和多樣性指數,以平均值表示不同區域的分布情況。采用Kruskall-Wallis test 分析不同區域的差異,差異顯著水平設定為0.05。所有數據均在SPSS 25和Excel 2010軟件上進行處理。

2 結果與分析

2.1 取樣量分析

從相機有效監測日來看,隨紅外相機野外監測時間增加,拍攝物種數呈上升趨勢;整體表現為前期上升較快,中期較平穩,后期較緩慢(圖2)。在同一監測時間下,獸類物種數在1 000 個相機有效監測日之前增長較快,在1 000 ~2 000 個相機有效監測日增長緩慢,在2 000 個相機有效監測日后趨于平緩且不再增加;鳥類物種數在整個監測期間呈持續增長趨勢。監測結果表明,本次調查獸類監測取樣較充分,鳥類監測需繼續增加采樣量。鳥獸總物種數的增長曲線與鳥類相似;總體來看,鳥獸總物種數在3 000 個相機有效監測日后仍有增長,說明隨相機有效監測日的增加,鳥獸的總物種數仍有增加的可能。

圖2 永善縣五蓮峰市級自然保護區獸類、鳥類及二者總物種數與相機有效監測日的關系Fig.2 Relationships among species numbers of mammals,birds and both with efficient camera days in Wulianfeng municipal nature reserve of Yongshan

2.2 紅外相機監測情況

紅外相機監測期間,累計3 315 個相機有效監測日,共獲得照片(或視頻)20 268張。其中,有效照片(野生動物、家畜或人為活動)共2 591 張;有效照片中,野生動物照片2 391 張(獸類1 845 張、鳥類546 張),家畜照片16 張,人為活動照片184 張。能識別到野生動物種的照片2 316 張,種級識別率96.86%。去除30 min 內同一物種在同一相機位點拍攝到的連續照片,獲得物種獨立有效記錄共682次;其中,野生獸類517 次(75.81%),野生鳥類165次(24.19%)。在拍攝到的野生動物中,共鑒定出19種獸類和28種鳥類(附錄)。

2.3 物種組成和相對豐富度

本次調查共拍攝到19 種野生獸類,隸屬于4 目11科;食肉目(Carnivora)最多(10種),占獸類總物種數的52.63%;嚙齒目(Rodentia)和偶蹄目(Artiodactyla)分別有5 和3 種;靈長目(Primates)最少(1 種)(附錄)。相對豐富度指數居前五位的野生獸類依次為 紅腿長吻松鼠(Dremomys pyrrhomerus)(RAI =3.44)、野豬(Sus scrofa)(RAI = 2.47)、豬獾(Arctonyx collaris)(RAI = 2.32)、毛冠鹿(Elaphodus cephalophus)(RAI = 1.96)和果子貍(Paguma larvata)(RAI=1.05)。國家Ⅰ級重點保護野生獸類1 種,即小靈貓(Viverricula indica);國家Ⅱ級重點保護野生獸類7 種,分別為藏酋猴(Macaca thibetana)、黑熊、黃喉貂(Martes flavigula)、斑林貍(Prionodon pardicolor)、豹貓(Prionailurus bengalensis)、毛冠鹿和中華斑羚(Naemorhedus griseus)。被CITIES 附錄Ⅰ收錄的野生獸類有3 種,分別為黑熊、斑林貍和中華斑羚;被CITIES附錄Ⅱ收錄的野生獸類有2種,分別為藏酋猴和豹貓。被《中國脊椎動物紅色名錄》列為易危(VU)的物種有8種,分別為藏酋猴、黑熊、小靈貓、斑林貍、豹貓、毛冠鹿、中華斑羚和復齒鼯鼠(Trogopterus xanthipes);被列為近危(NT)的物種有6 種,分別為黃喉貂、黃腹鼬(Mustela kathiah)、鼬獾(Melogale moschata)、豬獾、果子貍和紅腿長吻松鼠。

本次調查共拍攝到28 種野生鳥類,隸屬于4 目11 科;雀形目(Passeriformes)最多(21 種),占鳥類總物種數的75.00%;其次為雞形目(Galliformes)(5種);鴿形目(Columbiformes)和鸮形目(Strigiformes)最少(1 種)。相對豐富度指數居前三位的野生鳥類依次為白鷴(Lophura nycthemera)(RAI=1.12)、紅腹角雉(Tragopan temminckii)(RAI=0.94)和白腹錦雞(Chrysolophus amherstiae)(RAI=0.72)。國家Ⅰ級重點保護野生鳥類1 種,即四川山鷓鴣(Arborophila rufipectus);國家Ⅱ級重點保護野生鳥類10 種,分別為紅腹角雉、白鷴、白腹錦雞、斑頭鵂鹠(Glaucidium cuculoides)、紅脅繡眼鳥(Zosterops erythropleurus)、畫眉(Garrulax canorus)、眼紋噪鹛(Garrulax ocellatus)、橙翅噪鹛(Trochalopteron elliotii)、紅翅噪鹛(Trochalopteron formosum)和紅嘴相思鳥(Leiothrix lutea)。被CITIES 附錄Ⅱ收錄的野生鳥類有3 種,分別為斑頭鵂鹠、畫眉和紅嘴相思鳥。被《中國脊椎動物紅色名錄》列為瀕危(EN)的物種有1 種,即四川山鷓鴣;被列為近危(NT)的物種有4 種,分別為紅腹角雉、白腹錦雞、畫眉和眼紋噪鹛。

2.4 物種位點出現率

分析拍攝動物的相機位點出現率,在超過一半的紅外相機位點上拍攝到紅腿長吻松鼠(57.5%)和野豬(52.5%),表明其活動范圍最大,在保護區分布廣泛;其次為毛冠鹿和白鷴(42.5%),拍攝到這兩種動物的紅外相機位點數量一樣(附錄)。在約三分之一的紅外相機位點上拍攝到豬獾(37.5%)、紅腹角雉(37.5%)、白腹錦雞(35.0%)和果子貍(32.5%)。有6 種獸類的相機位點出現率低于10.0%;最少的為斑林貍、中華斑羚和復齒鼯鼠,均只在2.5%的紅外相機位點上拍到。其他鳥類中,除白喉噪鹛(Garrulax albogularis)(15.0%)和虎斑地鶇(Zoothera aurea)(12.5%)外,相機位點出現率均低于10%。

附錄 云南永善縣五蓮峰市級自然保護區鳥獸物種名錄Appendix Mammals and birds in Wulianfeng municipal nature reserve of Yongshan,Yunnan

續附錄Continued

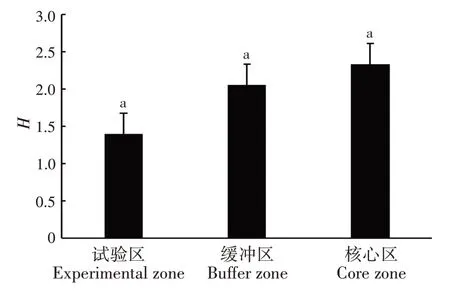

2.5 不同功能區的比較

本次調查中,實驗區累計579 個相機有效監測日,共獲得獨立有效記錄97 次,記錄到8 種獸類,15種鳥類;緩沖區累計1 089 個相機有效監測日,共獲得獨立有效記錄224 次,記錄到15 種獸類,16 種鳥類;核心區累計1 647 個相機有效監測日,共獲得獨立有效記錄361 次,記錄到19 種獸類,18 種鳥類。實驗區、緩沖區和核心區共同記錄到的獸類有7種,分別為野豬、果子貍、黃腹鼬、毛冠鹿、鼠、紅腿長吻松鼠和珀氏長吻松鼠(Dremomys pernyi);共同記錄到的鳥類有5 種,分別是白喉噪鹛、紅腹角雉、白腹錦雞、白鷴和紅嘴藍鵲(Urocissa erythroryncha)。Kruskall-Wallis test 表明,核心區、緩沖區和實驗區的物種數和多樣性指數均差異不顯著(物種數:x2=5.290,df=2,P=0.071;多樣性指數:x2=3.112,df=2,P=0.211)(圖3 ~4)。

圖3 不同區域的物種數Fig.3 Species numbers of different zones

圖4 不同區域的物種多樣性指數Fig.4 Species diversity indexes of different zones

3 討論與結論

本次調查是云南永善縣五蓮峰市級自然保護區首次利用紅外相機技術開展的野生動物監測,共記錄到19 種獸類和28 種鳥類,隸屬于8 目22 科,包括兩種國家Ⅰ級重點保護野生動物和17 種國家Ⅱ級重點保護野生動物。監測結果反映出保護區物種豐富,珍稀瀕危物種較多,具有重要的保護與研究價值,可為五蓮峰保護區獸類和鳥類本底資源現狀積累詳實的數據。

本次監測新發現一些鳥獸物種,比如復齒鼯鼠、四川山鷓鴣等,表明紅外相機監測可作為傳統調查方法的有效補充;本次調查的鳥獸物種數量低于以往的文獻記錄[2,19],該地區原來存在的一些珍稀瀕危物種在本次調查中沒有被記錄到,如云豹(Neofelis nebulosa)、林麝(Moschus berezovskii)、巖羊(Pseudois nayaur)和 中華鬣羚(Capricornis milneedwardsii)等。可能的原因有以下幾個。(1)調查方法不同。保護區關于物種的原始記錄絕大多數來源于傳統的調查方法,如樣線法、訪問法和動物痕跡法等,沒有實體標本等證據,且時間久遠,其準確性有待考證。(2)紅外相機的局限性。紅外相機監測技術主要適用于大中型獸類和地棲性鳥類[18],對于難以辨識的小型獸類(嚙齒目、勞亞食蟲目(Eulipotyphla)等)和非地棲性獸類(翼手目(Chiroptera)等)以及樹棲性鳥類(雀形目等)則難以有效監測;本次紅外相機拍攝到的小型鼠類未能鑒定到種,樹棲性鳥類的拍攝有很大的偶然性。(3)物種的特性。云豹、林麝和巖羊等動物的分布海拔偏高,隱蔽性較強,活動范圍較廣,在保護區內的種群數量可能極為稀少,甚至已經消失,所以本次調查沒有監測到,但這些物種在保護區是否尚有分布仍需進一步考證。(4)紅外相機布設方案的合理性。采用紅外相機調查野生動物資源時,合理的公里網格抽樣方案能監測到更多的動物種類[21];本次調查雖采用了公里網格化布設,但公里網格的劃分和紅外相機布設的規范及密度是否合理,需在未來的監測工作中進一步檢驗。

本次共調查到10 種食肉目動物,僅黑熊1 種大型食肉動物,其他均為中小型食肉動物,且大部分出現率較低,如黃鼬(Mustela sibirica)、斑林貍等。黑熊等大型食肉動物的出現率過低,可能是相對于中小型食肉動物,黑熊等大型食肉動物在森林生態系統中處于較高營養級,一般活動范圍較大,加上大型食肉動物繁殖速率和種群密度低等特點[32],保護區大型食肉動物未能被拍攝或出現率低。中小型食肉動物出現率較低可能的原因為黃鼬等小型食肉動物在保護區內的數量較少,并且體型偏小、生性機警、活動迅速且隱蔽[33];斑林貍等中型食肉動物數量稀少,活動范圍較廣;中小型食肉動物難以被紅外相機清楚捕捉,被紅外相機拍攝到的位點較少,出現率較低。紅腿長吻松鼠在本次調查中相機位點出現率較高,相對豐富度(RAI=3.44)也明顯高于其他動物。可能的原因為紅腿長吻松鼠多選擇棲息在食物豐富、靠近水源、森林覆蓋率高和人為干擾較小的常綠闊葉林中[34],五蓮峰保護區主要以保護天然山地濕性常綠闊葉林為主,正好能滿足紅腿長吻松鼠所需的生境條件,種群數量和密度較高;紅腿長吻松鼠一般單獨活動,幾乎完全陸棲生活,且有固定的活動路線和區域,同一只紅腿長吻松鼠在監測期間可能被紅外相機多次拍攝,因此拍攝到紅腿長吻松鼠的照片較多,獨立有效記錄增加,相對豐富度指數偏高。

本次調查中,五蓮峰保護區核心區拍攝到的鳥獸物種數最多,緩沖區其次,實驗區最少,說明地形、植被結構及小生境復雜,空間異質性程度較高,棲息于其中的動物較多[35]。不同功能區的物種數和物種多樣性指數均差異不顯著,可能的原因為大部分物種的適應能力較強,活動范圍較廣,如藏酋猴、野豬和白鷴等可在森林、灌叢等生境條件下生存;保護區各區域植被覆蓋率均較高,生態系統較完整,能為野生動物提供充足的食物條件和良好的隱蔽條件;保護區各區域人為干擾均較小,本次調查中記錄到的大部分人為活動為保護區工作人員的日常活動,保護區的保護力度和周圍村民的保護意識均較強,對野生動物的干擾和威脅較小。

紅外相機技術在促進我國自然保護區野生動物資源編目調查上發揮著重要作用[36]。目前,紅外相機技術已成為自然保護區開展野生動物監測的重要方法之一。本研究對永善縣五蓮峰市級自然保護區鳥獸本底資源進行調查,完善了保護區的野生動物名錄,明確了保護區珍稀瀕危野生動物的數量、組成和分布現狀,為保護區今后的科研工作及管理提供了重要的基礎資料。由于紅外相機的局限性,尤其是在特定類群物種的調查上難以有效、準確地監測,今后在調整紅外相機布設方案的同時,應結合多種調查方法以獲得更科學的監測結果,進而全面掌握保護區野生動物資源現狀。