基于超設(shè)計(jì)掛載的通信鐵塔共享改造分析

汪正流 湯愛(ài)強(qiáng)

中通服咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司

0 引言

中國(guó)鐵塔股份有限公司整合了三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的鐵塔資源,統(tǒng)籌通信鐵塔共建共享,促進(jìn)了全行業(yè)降本增效,有力支撐了我國(guó)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的快速規(guī)模部署。然而,隨著通信技術(shù)的快速發(fā)展,4G、5G 站點(diǎn)大規(guī)模建設(shè),單座通信鐵塔天線掛載越來(lái)越多,多數(shù)鐵塔掛載已遠(yuǎn)超原設(shè)計(jì)掛載。如何有效解決通信鐵塔超設(shè)計(jì)掛載情況下的共享改造,成為當(dāng)務(wù)之急。對(duì)常見(jiàn)的通信角鋼塔,若發(fā)生倒塔引起的后果嚴(yán)重,亟需對(duì)此類(lèi)角鋼塔超設(shè)計(jì)掛載情況下的共享改造進(jìn)行分析研究。

理論情況下,在鐵塔超設(shè)計(jì)掛載時(shí)可對(duì)鐵塔進(jìn)行局部加固,使其滿足共享改造的安全設(shè)計(jì)要求。常規(guī)格構(gòu)式塔的加固思路,有研究提出:對(duì)于輕型塔,塔面格構(gòu)形式簡(jiǎn)單,適合采用增加雙拼角鋼方法加固構(gòu)件;對(duì)于中型塔,主材適合采用“十字形”雙拼角鋼加固,斜材適合增加輔助材加固。有研究提出了增設(shè)角鋼以加固主材的鐵塔結(jié)構(gòu)加固方案。還有研究以單根主材為研究對(duì)象,應(yīng)用十字形夾具式主材加固方法,研究夾具數(shù)量、夾具間距、副主材長(zhǎng)度、螺栓預(yù)緊力和摩擦系數(shù)等參數(shù)對(duì)主材極限承載力的影響規(guī)律。

這些研究為通信角鋼塔的加固設(shè)計(jì)提供了一定的指導(dǎo)思路,但通常缺乏實(shí)操可行性。一般情況下,角鋼塔采用變坡形式、整體設(shè)計(jì),塔身各主要構(gòu)件應(yīng)力比大致相當(dāng),超設(shè)計(jì)掛載情況下,塔身多處構(gòu)件設(shè)計(jì)超限,需同時(shí)對(duì)多處構(gòu)件進(jìn)行加固,使得加固成本過(guò)大,且塔身構(gòu)件開(kāi)孔、安裝構(gòu)件等操作難度大,此類(lèi)加固實(shí)際應(yīng)用效果差。此外,增加加固構(gòu)件的加固方案增大了塔身迎風(fēng)面積,加重了鐵塔基礎(chǔ)負(fù)擔(dān),塔身加固后尚需考慮對(duì)鐵塔基礎(chǔ)進(jìn)行加固。

在通信角鋼塔超設(shè)計(jì)掛載情況下,基于鐵塔塔身及鐵塔基礎(chǔ)整體設(shè)計(jì)的前提,擬研究采用降低塔身荷載的方式,如拆除天線平臺(tái)、拆除塔身構(gòu)件以降低塔高,以期增加鐵塔天線掛載能力,在滿足結(jié)構(gòu)安全的前提下,以最小的建設(shè)成本實(shí)現(xiàn)建設(shè)需求。

1 某40 米角鋼塔計(jì)算分析

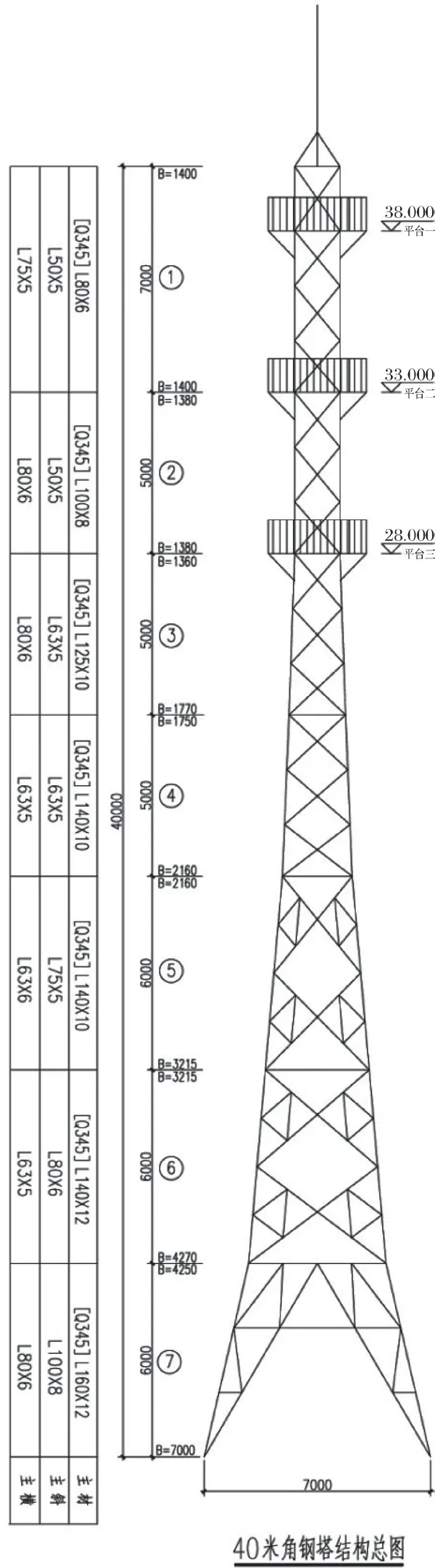

結(jié)合工作經(jīng)歷,本研究特選取設(shè)計(jì)風(fēng)壓為0.55 kPa 的某40 米角鋼塔進(jìn)行分析。其單線圖及塔身主要參數(shù)如圖1 所示。

圖1 某40 米角鋼塔單線圖及塔身主要參數(shù)

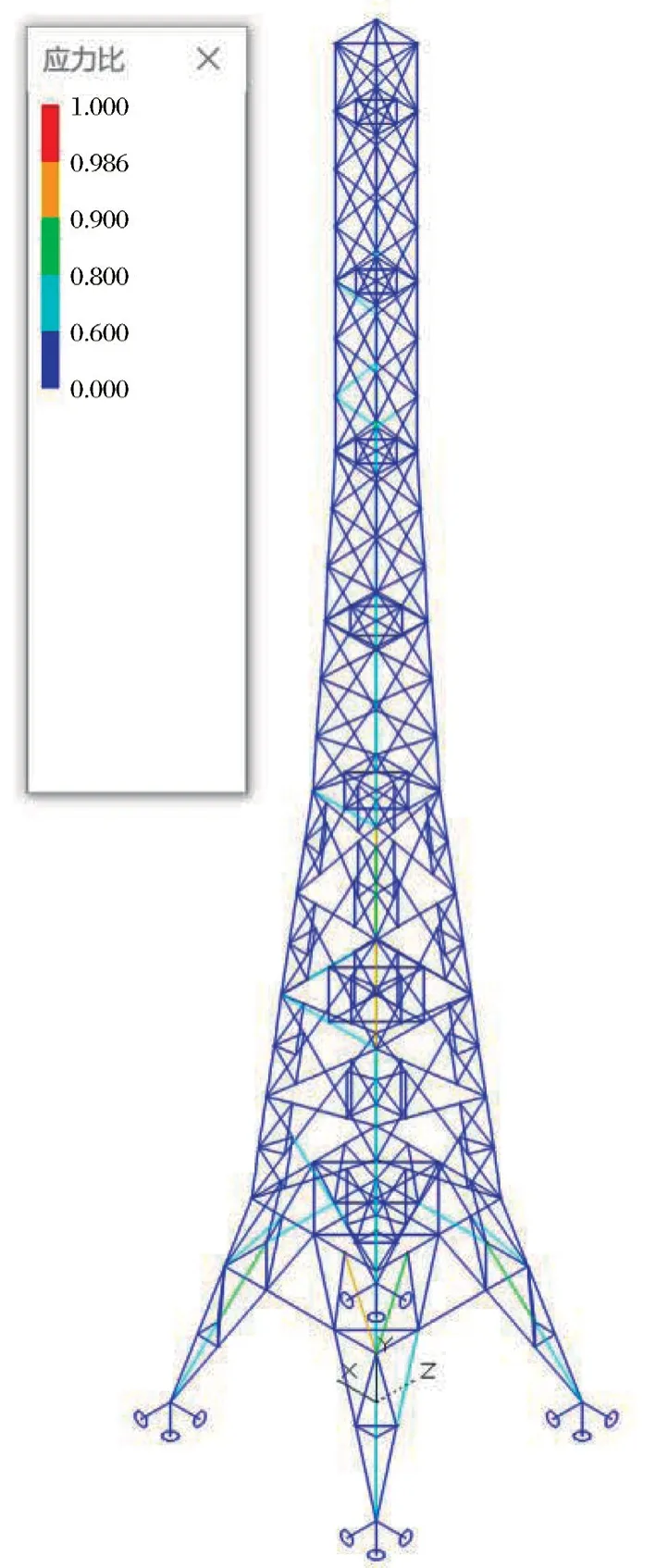

該塔設(shè)計(jì)風(fēng)壓為0.55 kPa,場(chǎng)地設(shè)計(jì)類(lèi)別為B 類(lèi),設(shè)計(jì)使用場(chǎng)地為一般平地面。鐵塔設(shè)計(jì)掛載按每層平臺(tái)掛載3 副通信天線,每副通信天線(含RRU)擋風(fēng)面積取0.8m2。在現(xiàn)行規(guī)范下,采用3D3S 軟件對(duì)角鋼塔建模及計(jì)算分析,計(jì)算荷載考慮恒荷載、活荷載、風(fēng)荷載,不考慮地震荷載、裹冰荷載的影響。計(jì)算得:鐵塔最大自振周期為0.6208 s;塔頂最大位移229.2 mm;塔身構(gòu)件應(yīng)力比云圖如圖2 所示,在原設(shè)計(jì)掛載情況下,塔身構(gòu)件最大應(yīng)力比達(dá)到0.986,幾乎無(wú)掛載余量;鐵塔整體傾覆彎矩標(biāo)準(zhǔn)值為3081 kN·m。

圖2 原設(shè)計(jì)掛載下角鋼塔塔身構(gòu)件應(yīng)力比云圖

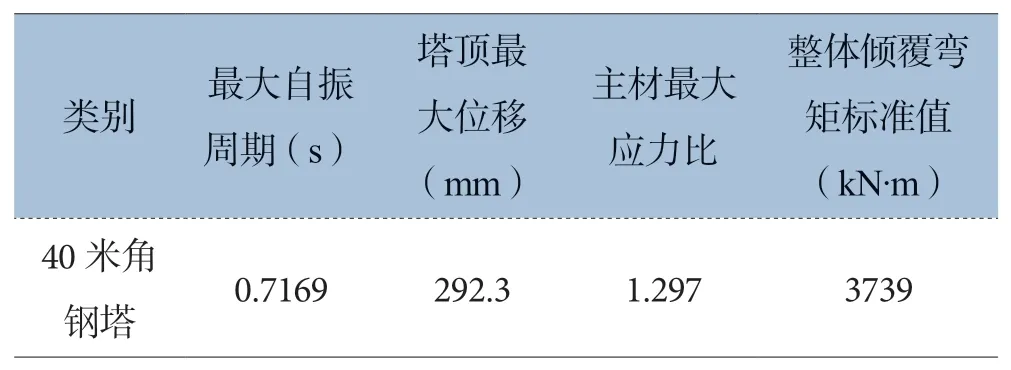

實(shí)際工程中,多數(shù)存量角鋼塔通信天線掛載過(guò)多,達(dá)8-10套天線系統(tǒng)。基于實(shí)際情況,本40 米角鋼塔設(shè)定超掛載方案按每層平臺(tái)掛載9 副天線,每副天線(含RRU)擋風(fēng)面積取0.8 m2。在設(shè)定超掛載情況下,40 米角鋼塔主要計(jì)算結(jié)果如表1 所示。塔身構(gòu)件應(yīng)力比云圖如圖3 所示。

表1 設(shè)定超掛載下40 米角鋼塔主要計(jì)算結(jié)果

基于此,對(duì)計(jì)算結(jié)果進(jìn)一步分析闡述:

(1)塔頂最大位移

對(duì)角鋼塔而言,塔頂最大位移不是其控制因素,設(shè)定超掛載情況下,塔頂最大位移為292.3 mm,遠(yuǎn)小于533.3 mm 的鐵塔塔頂位移限值,后續(xù)計(jì)算分析中將不再討論超掛載對(duì)鐵塔位移的影響。

(2)最大自振周期

相較原鐵塔設(shè)計(jì),因設(shè)定超掛載增加了天線抱桿及通信天線重量,鐵塔自振周期由0.6208 s 增大至0.7169 s,鐵塔最大自振周期的變化直接影響了風(fēng)振系數(shù),進(jìn)而影響計(jì)算風(fēng)荷載值,對(duì)塔身構(gòu)件應(yīng)力及鐵塔整體傾覆彎矩均存在一定影響。基于此,原設(shè)計(jì)掛載計(jì)算時(shí),將鐵塔最大自振周期由0.6208s直接調(diào)整為0.7169s(通過(guò)調(diào)整通信天線重量進(jìn)行調(diào)節(jié)),其余參數(shù)保持不變,計(jì)算得:鐵塔整體傾覆彎矩標(biāo)準(zhǔn)值為3122kN·m,較3081kN·m 增大了1.35%;塔身構(gòu)件最大應(yīng)力比由0.986 增大到1.008,增幅為2.23%,二者增幅極其有限。基于以上數(shù)據(jù),計(jì)算時(shí)忽略因增加通信天線掛載的重量引起的鐵塔自振周期的增大對(duì)鐵塔塔身及基礎(chǔ)安全的影響。

(3)最大應(yīng)力比及傾覆彎矩

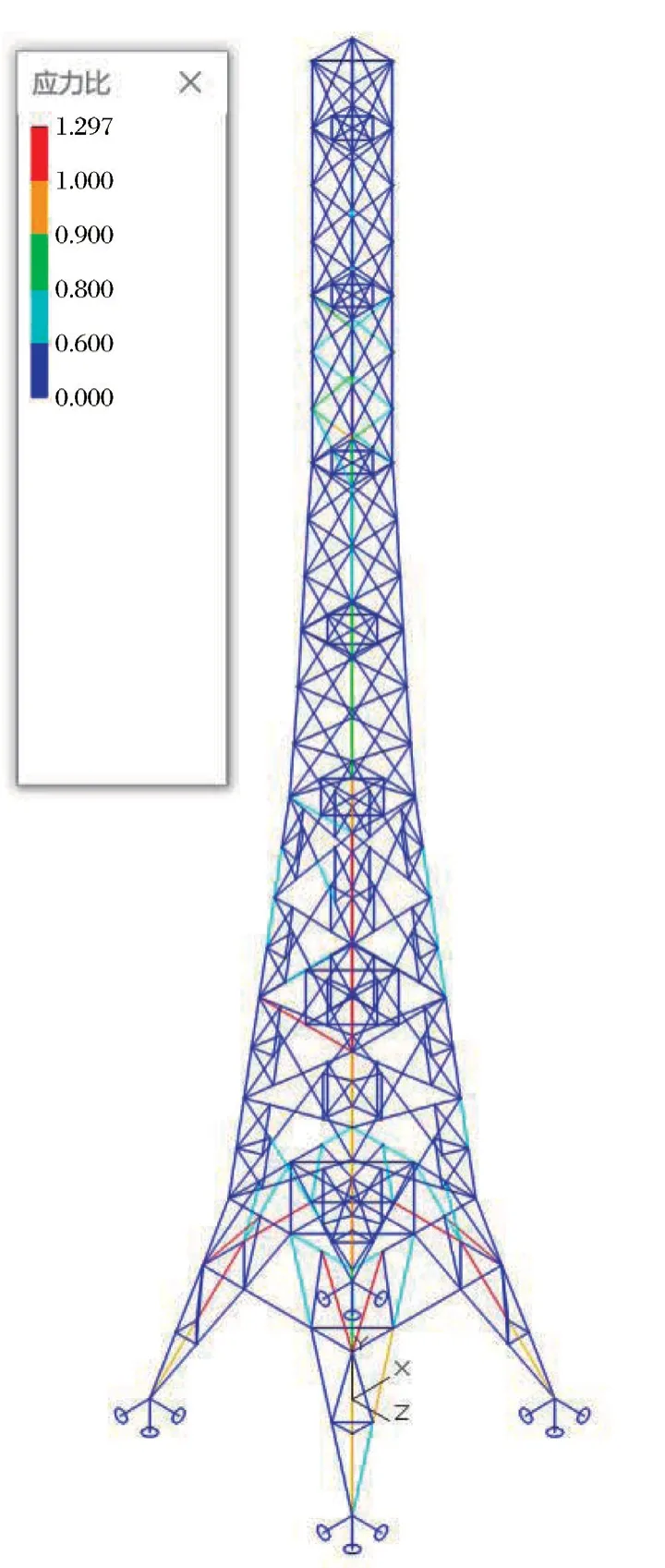

設(shè)定超掛載情況下,最直觀的影響是塔身構(gòu)件最大應(yīng)力比及鐵塔整體傾覆彎矩。根據(jù)本文研究者多年工作經(jīng)驗(yàn),多數(shù)存量塔原始設(shè)計(jì)資料缺失,在鐵塔共享改造時(shí),多數(shù)設(shè)計(jì)人員往往僅通過(guò)建設(shè)單位提供的鐵塔檢測(cè)報(bào)告對(duì)鐵塔安全性進(jìn)行評(píng)估,因無(wú)法獲取鐵塔基礎(chǔ)設(shè)計(jì)資料而忽視了鐵塔基礎(chǔ)的安全性。40 米角鋼塔在設(shè)定超掛載情況下,塔身構(gòu)件最大應(yīng)力比由0.986 增大到了1.297,通過(guò)圖3 可知塔身多處構(gòu)件應(yīng)力比超限,即使不計(jì)成本地通過(guò)加固塔身構(gòu)件保證鐵塔塔體的安全性,但由于超掛載情況下鐵塔整體傾覆彎矩較原設(shè)計(jì)提高了21.4%(此處尚未計(jì)入因加固導(dǎo)致的塔身增加的荷載),鐵塔基礎(chǔ)設(shè)計(jì)安全難以保證。

圖3 設(shè)定超掛載下角鋼塔塔身構(gòu)件應(yīng)力比云圖

通過(guò)上述分析可知,在原設(shè)計(jì)資料缺失的情況下,鐵塔共享改造時(shí),不能忽視鐵塔基礎(chǔ)的安全性,建議首選等荷載替換的方式。下述將對(duì)鐵塔平臺(tái)、掛載通信天線、塔身(含爬梯饋線)這幾種荷載作用分開(kāi)闡述,分別計(jì)算這幾種荷載作用對(duì)鐵塔整體傾覆彎矩的貢獻(xiàn)度,以便在等荷載替換時(shí)可快速有效選擇方案。

2 改造方案及計(jì)算結(jié)果分析

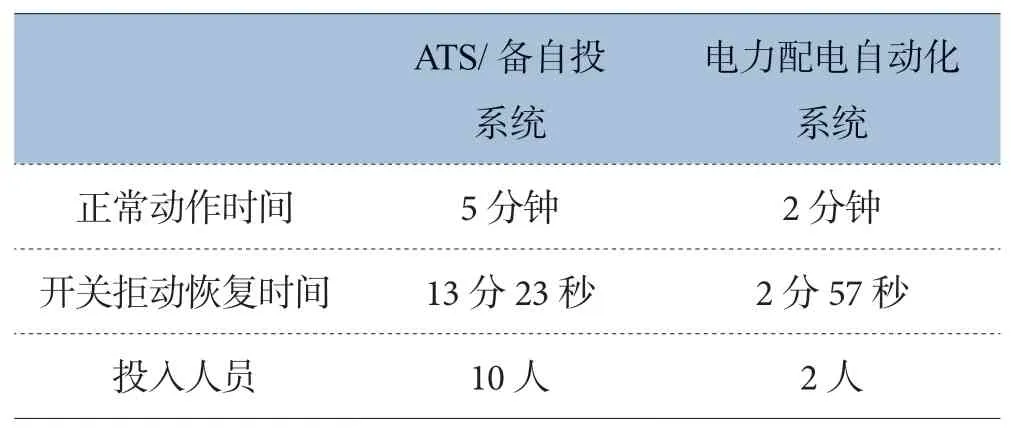

根據(jù)計(jì)算分析,40 米角鋼塔設(shè)計(jì)掛載、設(shè)定超掛載時(shí),塔身、鐵塔平臺(tái)、通信天線引起的傾覆彎矩值、總傾覆彎矩值如表2 所示。

表2 應(yīng)急倒閘時(shí)間對(duì)比數(shù)據(jù)表

表2 兩種掛載情況下各分項(xiàng)引起的彎矩值(kN·m)

注:依據(jù)《移動(dòng)通信工程鋼塔桅結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》YDT 5131-2019,單層鐵塔平臺(tái)安裝3 副天線時(shí),天線擋風(fēng)面積折減系數(shù)取0.85;單層鐵塔平臺(tái)安裝6 副天線時(shí),天線擋風(fēng)面積折減系數(shù)取0.75;單層鐵塔平臺(tái)安裝9 副天線時(shí),天線擋風(fēng)面積折減系數(shù)取0.7。

原設(shè)計(jì)掛載時(shí),塔身引起的傾覆彎矩占總傾覆彎矩的75.9%,塔身起主要控制作用;3 層鐵塔平臺(tái)引起的傾覆彎矩僅占總傾覆彎矩的10.7%;3 層共計(jì)9 副通信天線引起的傾覆彎矩占13.4%,略高于鐵塔平臺(tái)引起的傾覆彎矩。

天線超掛較少時(shí),可采用拆除鐵塔平臺(tái)的方案:拆除單層平臺(tái),單層3 副通信天線增設(shè)至6 副,天線擋風(fēng)面積折減系數(shù)由0.85 調(diào)整至0.75,設(shè)計(jì)由單層3 副通信天線共2.4m2調(diào)整至單層6 副共4.5m2,不影響鐵塔塔身及基礎(chǔ)的安全性。

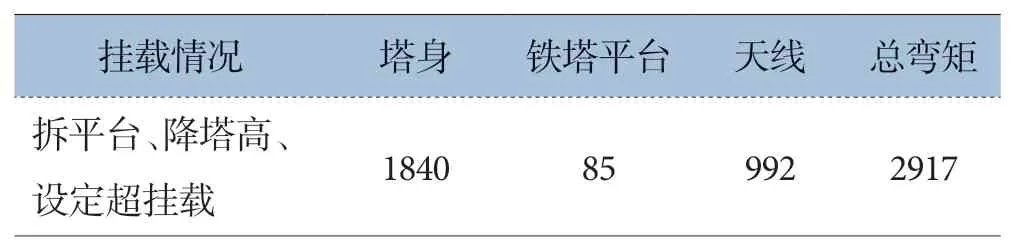

若通信天線超掛過(guò)多,按上述設(shè)定的單層9 副通信天線的超掛載計(jì)算時(shí),3 層鐵塔平臺(tái)均拆除后,鐵塔總傾覆彎矩仍達(dá)到3406kN·m,比原設(shè)計(jì)掛載時(shí)的鐵塔傾覆彎矩大10.5%,表明僅通過(guò)拆除鐵塔平臺(tái)已無(wú)法滿足天線掛載要求。此時(shí),需綜合考慮解決方案,如降低塔高、降低天線掛載高度。綜合考量實(shí)際情況,拆除塔頂段5米高度,將鐵塔總高降低至35米,拆除第一、第二層鐵塔平臺(tái)(仍保留第三層平臺(tái),便于施工維護(hù)),仍按3 層通信天線(每層掛載9 副通信天線)考慮,第1、2 層通信天線掛高分別為34 米、31 米,第三層通信天線仍掛于第三層平臺(tái)上。此時(shí),各分項(xiàng)引起的彎矩值如表3 所示,塔身構(gòu)件應(yīng)力比云圖如圖4 所示。

圖4 拆平臺(tái)將塔高超掛載下塔身構(gòu)件應(yīng)力比云圖

表3 拆平臺(tái)、降塔高后各分項(xiàng)引起的彎矩值(kN·m)

將塔高降低至35 米后,仍保留了一層鐵塔平臺(tái)便于后期維護(hù)操作,第1、2 層的通信天線掛載高度略有降低,一般情況下仍可滿足覆蓋要求。在設(shè)定超掛載情況下,塔身構(gòu)件最大應(yīng)力比為0.875、鐵塔總傾覆彎矩僅為原設(shè)計(jì)傾覆彎矩的94.7%,說(shuō)明鐵塔掛載尚存一定安全余量。在基本不影響通信天線掛載使用的前提下,保證了鐵塔塔身及基礎(chǔ)的安全,且后續(xù)仍可繼續(xù)共享改造。

3 結(jié)束語(yǔ)

根據(jù)有限元計(jì)算結(jié)果,通過(guò)塔身、鐵塔平臺(tái)、通信天線引起的傾覆彎矩計(jì)算值對(duì)比分析,得出相關(guān)結(jié)論:(1)鐵塔上加設(shè)通信天線等設(shè)備時(shí),會(huì)導(dǎo)致鐵塔最大自振周期增大,但鐵塔總傾覆彎矩及塔身構(gòu)件應(yīng)力的增大極其有限,可以忽略因鐵塔自振周期增大對(duì)鐵塔安全性的影響;(2)鐵塔平臺(tái)引起的傾覆彎矩相對(duì)較小,在鐵塔超過(guò)原設(shè)計(jì)掛載較少時(shí),可以拆除鐵塔平臺(tái),直接在塔身加掛通信天線,拆除一層鐵塔平臺(tái)后可在對(duì)應(yīng)位置加掛3 副常規(guī)通信天線;(3)鐵塔超過(guò)原設(shè)計(jì)掛載過(guò)多時(shí),僅通過(guò)拆除鐵塔平臺(tái)無(wú)法保證鐵塔的安全性,通過(guò)有效措施降低塔高,在基本不影響通信天線掛載使用的情況下,仍可保證鐵塔安全。

- 江蘇通信的其它文章

- 助力開(kāi)創(chuàng)數(shù)字江蘇美好未來(lái)

- (2021 年江蘇省通信學(xué)會(huì)“華蘇杯”論文征集二等獎(jiǎng))基于5G 共建共享云服務(wù)系統(tǒng)的數(shù)字化應(yīng)用研究

- 超大型數(shù)據(jù)中心配電自動(dòng)化系統(tǒng)優(yōu)化探討

- 基于GIS 的通信機(jī)房動(dòng)環(huán)搶修調(diào)度平臺(tái)的構(gòu)建研究

- 基于情報(bào)、威脅框架等方式追蹤溯源方法研究

- 基于文本挖掘的客戶(hù)投訴工單處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用