2021年中國常規水電發展現狀與展望

韓 冬,趙增海,嚴秉忠,崔正輝,任 艷

(水電水利規劃設計總院,北京 100120)

0 引 言

中國地勢西高東低,主要河流大多發源于世界屋脊的青藏高原,奔流入海,蘊藏著得天獨厚的水能資源。建國以來,中國水電事業發生了翻天覆地的變化,常規水電裝機容量從1949年的36萬kW增加到2021年的35 453萬kW[1],增長近1 000倍,為國民經濟的快速發展提供了重要的能源支撐。此外,常規水電在為經濟社會發展提供優質電力的同時,節能效益也非常顯著。建國以來,中國水電累計發電量約20萬億kW·h,相當于替代60億t標準煤,減少二氧化碳排放約156億t。自2004年起,中國水電裝機容量超過美國,水電裝機容量規模居世界第一,筑壩水平名列世界前茅,大型機組位居世界首位,水電裝備國際領先,江河治理成效顯著,綜合效益普惠民生,調度水平大幅提升,產業能力達到世界領先水平。

隨著國際社會對保護生態環境、應對氣候變化等問題日益重視,能源綠色低碳發展已成為世界各國普遍共識。2020年,黨中央、國務院作出“2030年前碳達峰,2060年前碳中和”的重大戰略決策,并進一步提出“2030年非化石能源消費占比達25%左右”等一系列新發展目標[2-3],對水電發展提出了更高的要求。

水電是技術成熟、運行靈活的清潔低碳可再生能源,是構建“清潔低碳、安全高效”現代能源體系的基石,是推動能源綠色轉型發展的重要抓手[4]。水電開發在直接提供大量零碳、清潔電力的同時,可以發揮重要的容量支撐效益、提升電力系統靈活性,促進新能源大規模發展和高比例消納。此外,還可發揮經濟拉動、基礎設施的優化升級、改善民生等效益,促進國民經濟和社會可持續發展。

2021年是中國共產黨成立100周年,是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年,也是做好“碳達峰、碳中和”工作、建設現代能源治理體系的關鍵之年。隨著烏東德、白鶴灘、兩河口等大型水電工程陸續投產,以及孟底溝、羊曲水電站核準開工,中國水電在實現“碳達峰、碳中和”發展目標的道路上又邁出了堅實的一步。

1 資源情況

1.1 技術可開發量

我國水能資源技術可開發量居世界首位。根據2003年全國水力資源復查成果[5],水能資源技術可開發裝機容量5.42億kW,年發電量2.47萬億kW·h。在此基礎上,結合雅魯藏布江下游水電資源考察和四川省、云南省復核新增的水電技術可開發裝機容量,以及2009年水利部公布的農村水能資源調查評價成果,2016年11月份發布的《水電發展“十三五”規劃》[6]中,提出中國100 kW以上水電站技術可開發裝機容量約6.6億kW。根據國家能源局最新批復的四川、西藏水力資源復查成果,復核我國水力資源技術可開發量為6.87億kW,年發電量約3萬億kW·h[7]。

中國水力資源技術可開發量分布情況見圖1,水力資源主要富集在西南地區,技術可開發量4.76億kW,在全國比例為69.3%。

圖1 中國水力資源分布示意

1.2 重要邊界條件

僅從剩余技術可開發量來看,常規水電還有較大發展潛力。但在項目實際推進過程中,還要受多方面因素交互影響,是否能夠開發還具有一定的不確定性。經分析,主要取決于以下6個方面的因素。

(1)開發決策進展。包括流域綜合規劃和水電專項規劃、規劃環評及電站前期工作的各個環節的審查、審批還沒有完成。

(2)工程建設條件。工程地質條件較差和施工難度較大。

(3)生態環境保護。存在以生態紅線、保護區及水生生物為代表的環境保護問題。

(4)移民安置難度。移民安置和征地困難較大或成本較高。

(5)開發經濟性。因各種因素導致的上網電價高問題。

(6)市場消納空間。部分地區存在受電市場難以消納、或基地外送通道建設不及時等問題。

1.3 開發潛力評估

結合現有規劃成果,水電水利規劃設計總院組織各相關單位對金沙江、雅礱江、大渡河、長江干流、黃河上游、南盤江-紅水河、烏江及西南國際諸河等流域,以及東北、西北地區主要河流待開發的約200座、裝機規模超過2億kW水電站進行重點研究分析,綜合考慮約束條件,提出2035年前,正在開展前期工作、可能開發的大型水電站共計58座,合計約1.2億kW,其中西藏地區約8 000萬kW。

2 發展歷程

建國以來,我國裝機容量僅36萬kW,基礎十分薄弱。以學習引進蘇聯、捷克等國家的先進水電技術為基礎,通過艱苦奮斗,水電建設者逐步掌握了100 m級混凝土壩和土石壩、100萬kW級電站建設關鍵技術。

改革開放以后,我國水電事業得到快速發展,并逐步探索建立投資體制和建設體制改革,按照“流域、梯級、滾動、綜合”的水電開發八字方針,百年三峽夢從宏偉藍圖變成偉大工程實踐,小浪底、大朝山、五強溪等一批大型電站開工建設。

2000年以來,以全國水力資源復查為依據,我國全面形成了十三大水電基地的開發藍圖。黨中央實施西部大開發戰略,正式拉開了西部水電集中開發的新篇章,水電建設也全面步入流域梯級開發的新階段,全面推進金沙江中下游、瀾滄江中游、雅礱江、大渡河、黃河上游、南盤江紅水河、東北諸河、湘西諸河、烏江、閩浙贛諸河和黃河北干流等水電基地建設[1]。

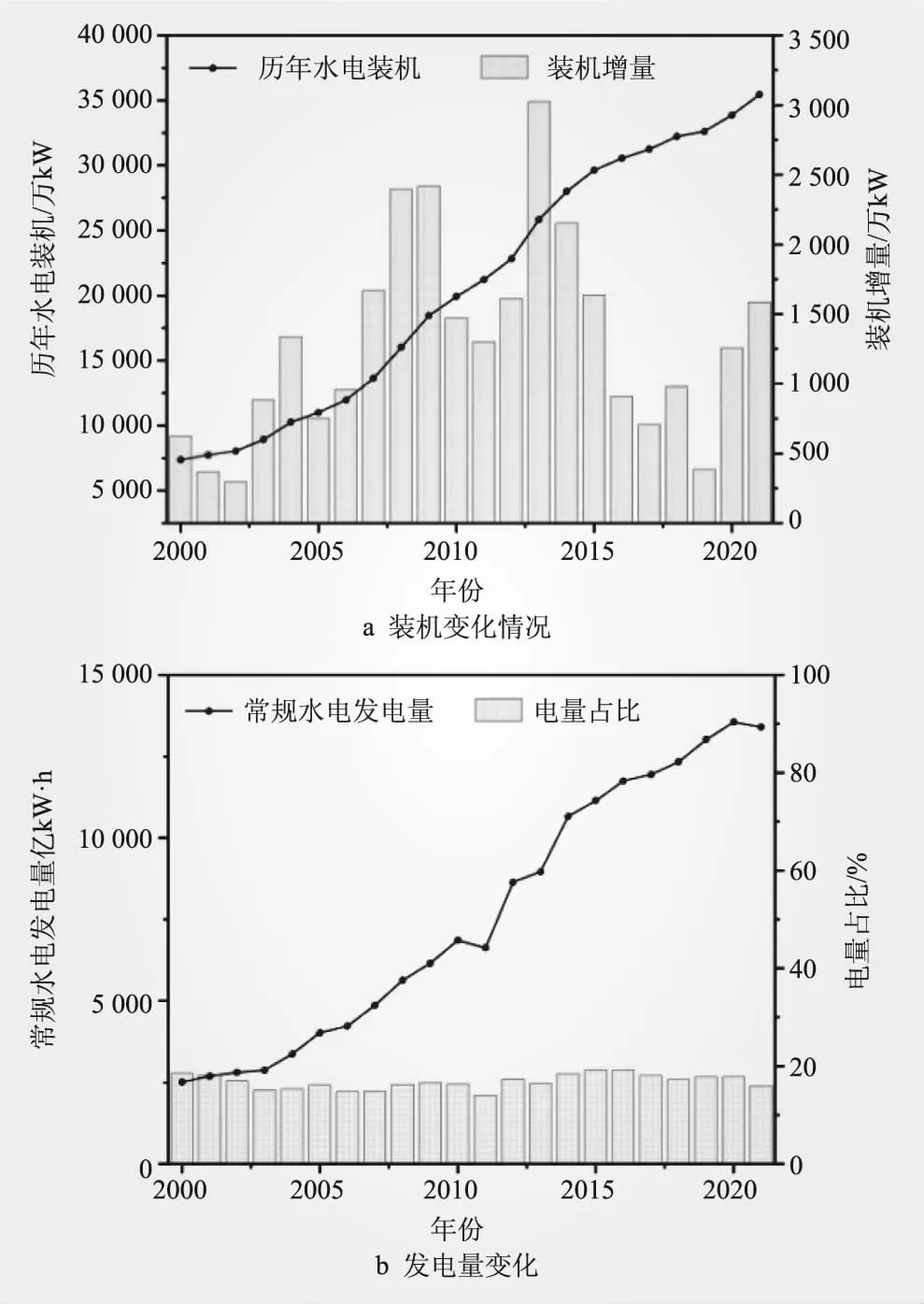

黨的十八大以來,按照新發展理念和高質量發展的根本要求,水電行業步入科學有序開發大型水電、有序發展中小水電、加強流域管理的新階段。開工建設兩河口、雙江口、烏東德、白鶴灘等大型調節水庫電站,有力提升流域的發電、防洪、供水和生態調度能力,有效保障流域經濟社會可持續發展和水環境安全。2000年~2021年常規水電裝機、發電量情況見圖2。

圖2 常規水電歷年裝機和發電量變化情況(2000年~2021年)

3 發展情況

3.1 總體情況

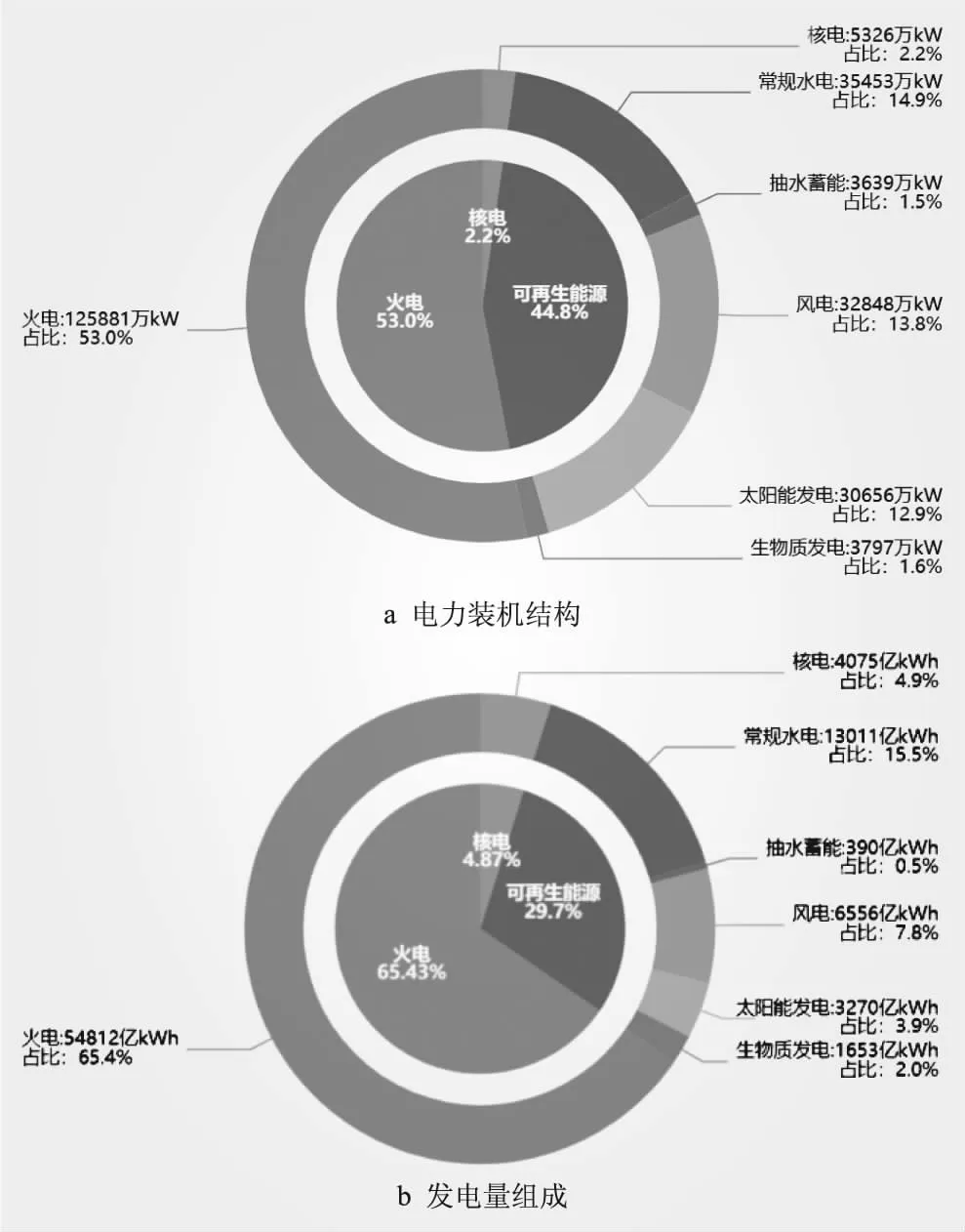

截至2021年底,中國水電裝機容量35 453萬kW,年發電量13 011億kW·h,分別占中國各電源品種的14.9%(圖3a)和15.5%(圖3b)。

圖3 2021年中國電力裝機和發電量結構組成

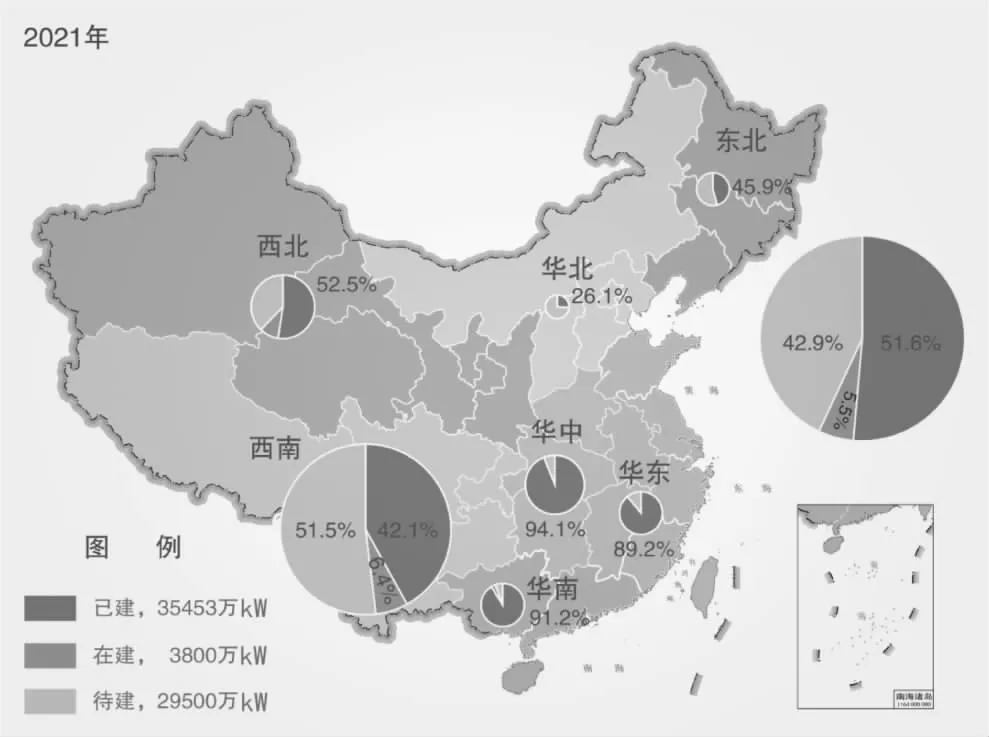

截至2021年底,中國常規水電裝機容量超過500萬kW的省份共14個,主要在西南、華中區域。其中,四川(8 887萬kW)、云南(7 820萬kW)、湖北(3 644萬kW)分別位列前三,合計裝機容量20 351萬kW,占全國常規水電裝機規模的57.4%。已、在建常規水電區域分布情況見圖4。

圖4 中國已、在建常規水電區域分布情況(大陸地區)

根據水電水利規劃設計總院統計(2021年12月),目前中國大陸地區已建成5萬kW以上常規水電站共計632座(含水利工程)。其中,裝機容量在100萬kW以上電站55座,裝機容量1.64億kW;裝機容量在30萬kW裝機以上電站139座,裝機容量2.08億kW。

3.2 水電投產情況

2021年,我國常規水電新增投產規模約1 586萬kW,比2020年投產規模(1 256萬kW)增加330萬kW。投產的大型項目主要包括金沙江的烏東德水電站(340萬kW/1 020萬kW,投產裝機/電站總裝機,下同),白鶴灘水電站(600萬kW/1 600萬kW),金沙水電站(42萬kW/56萬kW),兩河口水電站(250萬kW/300萬kW),楊房溝水電站(150萬kW/150萬kW),拉西瓦水電站(70萬kW/420萬kW)以及大古水電站(66萬kW/66萬kW)。

3.3 核準開工情況

2021年,核準的大型水電站主要有雅礱江的孟底溝水電站和黃河上游的羊曲水電站。新增核準裝機規模360萬kW,設計年發電量151億kW·h,總投資517億元。

表2 2021年中國主要流域開發情況統計

3.4 主要在建工程

截至2021年底,中國在建的大型常規水電站裝機容量約為3 800萬kW,主要分布在金沙江、大渡河、雅礱江、黃河上游以及紅水河、烏江等流域(見表1)。從地區分布來看,四川省1 720萬kW,占比45.3%;云南省740萬kW,占比19.5%。

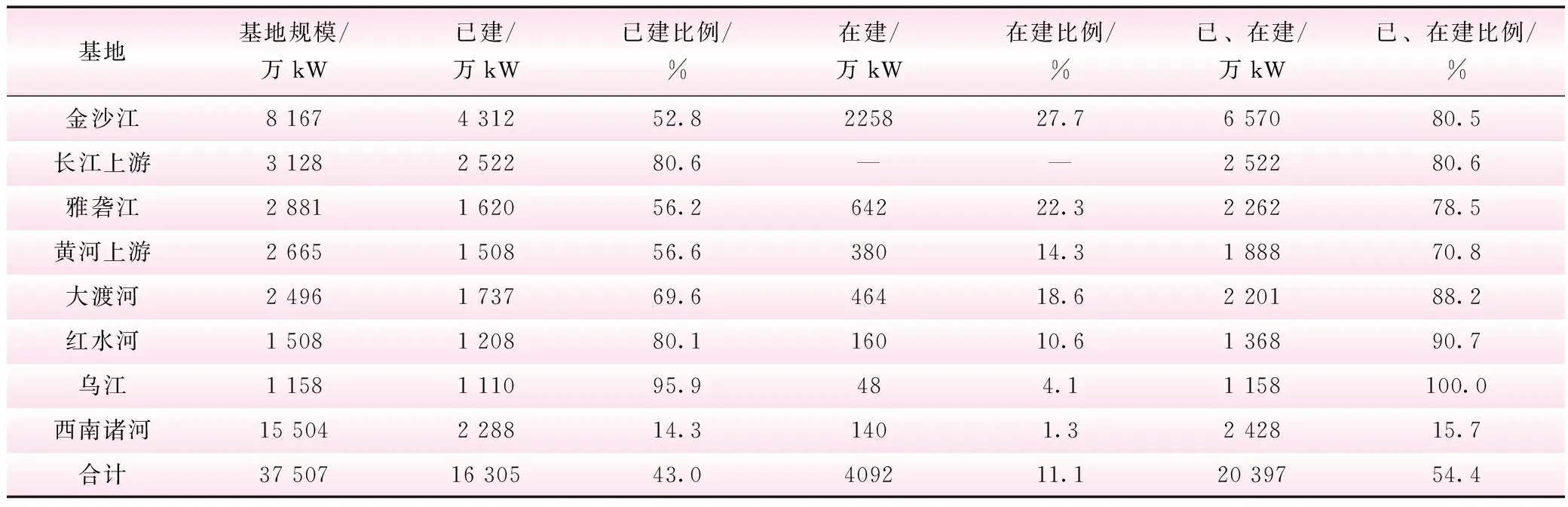

3.5 主要流域開發現狀

我國水電資源分布較為集中,金沙江、長江、雅礱江、黃河、大渡河、紅水河、烏江和西南諸河等主要河流水電資源豐富,規劃總裝機規模3.75億kW,占全國總資源量的54.5%以上(見表2)。從表2中可以看到,截至2021年底,我國主要流域已建裝機規模16 305萬kW,在建裝機規模4 092萬kW,已、在建合計20 397萬kW,占比約為54.4%。從流域來看,金沙江、長江上游、雅礱江、黃河上游、大渡河、紅水河、烏江開發比例均在70%以上,已經形成較為完善的江河治理體系;未來的水電開發潛力主要集中在西南諸河。

4 問題和建議

4.1 水電建設條件復雜導致開發成本整體提升

“十三五”以來,常規水電前期工作整體推進較為緩慢。隨著常規水電建設逐漸轉向大江大河上游區域,電站受開發難度加大、資源條件變差、綜合利用訴求增加、相關投資分攤難以落實等條件影響,開發成本整體提升。按照現行的水電價格形成機制,將使得水電電價在受端區域甚至是資源所在地電力市場的競爭中處于劣勢。較低的上網電價,會導致水電開發的財務、經濟效益和合理回報難以得到較好的落實,也在一定程度上影響了投資者對項目推進的積極性。

為了推進水電高質量發展,還需要進一步深化相關領域的體制機制改革。建議有關單位進一步拓展和加深相關政策研究,研究制定促進水電發展的電價機制,實現綜合效益合理分攤,保障投資主體的合理收益,為水電發展戰略目標可實施、可落地提供有效的支撐,同時也為實現“碳達峰、碳中和”發展目標做好堅實支撐。

4.2 生態文明建設對水電建設提出了更高的要求

推動生態文明建設是實現美麗中國的根本路線。2017年,黨的十九大報告明確地提出“實行最嚴格的生態環境保護制度”,生態文明思想深入人心。當前,全球新一輪能源革命和科技革命深度演變、方興未艾,綠色發展成為全社會普遍共識,大力發展包括水電在內的可再生能源成為能源轉型和應對氣候變化的重大戰略方向和一致宏大行動。

水電工程和其他的所有能源項目一樣,既有對生態環境有利的一面,同時也存在不利影響。作為清潔可再生能源,水電在降低二氧化碳排放、減少大氣污染等方面發揮了重要作用,但對局部生態環境會帶來一定的影響,這是水電建設的兩面性。這就要求水電工作者需要拿出更多的勇氣和智慧來趨利避害。建議水電行業在規劃、設計、建設、運營、退役的全過程,要更加深入貫徹落實“生態優先”的原則,切實踐行“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,在盡可能的規避、減少對于生態環境影響的同時,針對可能帶來的生態環境負效應,進行全過程污染防治和資源保護,對擾動較大區域實施環境修復,保證各項環境措施及時建設并有效發揮作用,更好的實現水電建設與生態環境協調發展。

4.3 水電開發利益共享機制的實施細則亟待明確

中國特色社會主義新時代的社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。隨著經濟社會的發展,移民群眾搬遷安置和地方發展期望值不斷提高,對移民安置工作的要求也越來越高。一方面,新時期的移民更渴望緊跟社會發展主流,對美好生活、共同富裕的期盼越來越迫切,移民安置必須要做到“搬得出、穩得住、生活逐步能提高”。另一方面,我國待開發水電主要集中在西南地區大江大河上游,這些地區經濟社會發展相對滯后,山高坡陡、耕地匱乏、生態脆弱、安置容量有限,加之少數民族移民比重大,移民安置難度增加。

“十三五”期間,國家發改委、國家能源局、財政部等六部委已經發布《關于做好水電開發利益共享工作的指導意見》,水電開發利益共享格局基本建立。建議進一步研究制定出臺具有可操作性的實施細則,更好地促進水電開發利益共享。

5 前景與展望

2022年,隨著白鶴灘、蘇洼龍、旬陽、兩河口、大藤峽等水電站(水利樞紐)的部分機組投入運行,預計常規水電投產規模將達到1 200萬~1 400萬kW。“十四五”期間,考慮到在建項目的合理建設工期,預計到2025年,我國常規水電裝機規模可以達到3.8億kW。考慮到新增開工項目,以及一定規模的水電擴機,預計到2030年,我國常規水電裝機規模可以達到4.2億kW左右。展望到2050年,預計中國常規水電規模可以達到5億kW左右,年發電量在20 000億kW·h以上;此外,再考慮1億kW左右的水電擴機潛力,到2050年中國常規水電的裝機規模在6億kW左右。

經過綜合研判當前的形勢和發展潛力,未來我國常規水電將呈現以下發展趨勢。

一是構建現代江河治理體系仍是水電發展的重要主題。隨著金沙江烏東德、白鶴灘,雅礱江兩口河、大渡河雙江口水電站的陸續建成投產,除雅魯藏布江和怒江等水電基地外,我國主要大型水電基地的開發布局已經基本完成,結合這些流域的其他水利工程,目前已基本建立形成了生態環境友好、防洪體系完善、水能水資源利用高效、移民共享利益、航運高效通達、山川風光秀美、人水自然和諧的江河治理體系,未來仍將隨著骨干工程建設而不斷持續得到強化和完善。

二是水風光一體化已經成為水電發展的主要方向[8]。為了支撐“碳達峰、碳中和”自主貢獻目標,中國水電發展正在逐步完成從電量為主向電量、容量并重的轉變,推動這一轉變主要抓手就是水風光一體化。按照3步走戰略:第1步,2022年前,完成全國200萬kW以上主要流域的可再生能源一體化基地規劃研究;第2步,2025年前,根據各流域開發基礎和資源條件,優選一批重點項目在“十四五”期間實施;第3步,2035年前,按照基地規劃方案,在現有水電基地基礎上,全面完成可再生能源一體化綜合能源基地建設。同時,探索推進一體化運行、送出、參與電力市場競爭,以實現基地集約高效發展。

三是通過水電擴機加強對新能源的支撐作用。在中東部及西部地區等水電資源開發程度較高的地區,在充分發揮水電既有調峰潛力的基礎上,在生態優先的前提下,統籌考慮、系統謀劃,通過對已建、在建水電機組進行擴機和增容改造,進一步提升水電的靈活調節能力,以適應新能源的大規模發展對新型電力系統靈活性的需要。