人工模擬條件下青海湖裸鯉自然繁殖環境條件需求研究

周楊浩 榮義峰 周衛國 劉黃欣 王譜淵 俞錄賢 付生云 楊建新 祁洪芳 杜 浩,,,

(1.中國水產科學研究院,農業農村部淡水生物多樣性保護重點實驗室,武漢 430223;2.華中農業大學,武漢 430070;3.上海海洋大學,上海 201306;4.青海湖裸鯉繁育與保護重點實驗室,西寧 810016;5.長江大學,荊州 434025)

繁殖是魚類種群延續中的關鍵生活史環節,棲息地的環境條件是誘發魚類自然繁殖的主要原因。目前,許多研究表明,不同魚類的產卵場具有獨有的特性,如大西洋鮭(Atlantic salmon)、河鱒(Salmonidae)和中華鱘(Acipenser sinensis)等,流速、水溫、光照、底質和水深等外界環境條件都是對魚類繁殖效果產生影響的重要環境因子,不同魚類繁殖對環境參數需求不盡相同。魚類繁殖需求依托于產卵場環境特征,因產卵場環境改變或缺失使繁殖力下降甚至失去繁衍能力的例子比比皆是[1]。因此,圍繞魚類繁殖特性的研究在生境保護工作上也逐漸受到重視,揭示魚類獨特的生境需求,對于魚類自然棲息地保護有重要意義。

青海湖裸鯉(Gymnocypris przewalskii),當地俗稱“湟魚”,隸屬于鯉形目(Cypriniformes),鯉科(Cymnocypris),裂腹魚亞科(Schizothoracinae),裸鯉屬(Gymnocypris),是青海湖中唯一的優勢種魚類[2]。它具有生長緩慢、性成熟晚和生命周期長等特點,為每年盤踞在青海湖的數10萬鳥類提供了豐富的食物條件,在“魚鳥共生”系統中占據不可替代的核心地位[3,4]。氣候變化、過渡捕撈及生境破壞等因素導致其種質資源嚴重衰退。隨著保護工作逐漸受到重視,人工增殖放流和自然棲息地保護是青海湖裸鯉近年來資源養護的重要工作。經過近20年的封湖育魚和增殖放流等保護措施,最新評估結果表明,2021年青海湖裸鯉的資源量逐漸恢復到10萬噸以上,達到歷史最高捕撈水平的30%[5—7]。青海湖裸鯉的保護工作逐漸加強了對青海湖入湖河流保護和生態修復的重視。因此,了解青海湖裸鯉的產卵場和棲息地狀況十分迫切。而這需要對青海湖裸鯉的自然繁殖需求全面了解。目前青海湖裸鯉的繁殖特性還停留在一些不系統的觀察描述層面。青海湖裸鯉繁殖所需的河床形態、河床質、流速特征詳細參數仍缺乏定量研究和實驗驗證,許多關于其野外生境所開展的調查工作在不清楚物種本身繁殖特性的情況下缺乏可靠依據。另外,大量研究表明,相較自然繁殖野生群體,傳統人工繁育模式下養殖群體因缺乏魚類自然選擇的過程而在表型特征、生境適宜度和行為適應性等方面有顯著的缺陷。養殖群體極低的放流成活率、繁殖能力低下和潛在生態風險都指出傳統全人工繁育模式還存在相當的弊端[4,8—10]。若能夠了解青海湖裸鯉的繁殖需求,可以實現仿生態的繁殖技術突破,將為青海湖裸鯉的科學增殖放流奠定基礎。基于此,本研究在前期研究中通過可控環境中營造合適的環境參數,成功誘導了青海湖裸鯉的自然繁殖,為人工可控條件中開展青海湖裸鯉繁殖環境需求研究提供了可能。

因此,本研究通過人工產卵環境模擬實現不同環境參數的精確調控,誘發青海湖裸鯉野生自然親體在模擬產卵環境中進行自然繁殖,研究青海湖裸鯉的自然繁殖環境需求。研究成果可為青海湖裸鯉的自然產卵場修復和重建提供基礎參考,也為未來推進青海湖裸鯉保護性養殖模式改革提供技術支撐。

1 材料與方法

1.1 自然產卵場環境因子調查

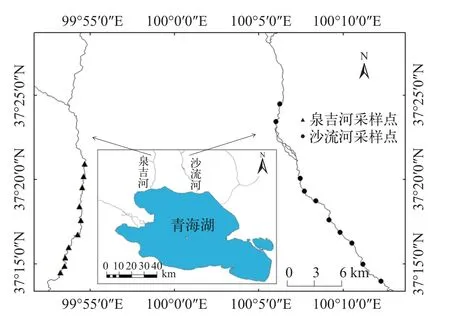

沙流河和泉吉河作為青海湖裸鯉的重要繁殖流域,其河道環境中具有較多適宜青海湖裸鯉繁殖的產卵場,因此本研究原位觀察河流選定為沙柳河及泉吉河的中下游。調查于青海湖裸鯉洄游繁殖期開展(2019年6—8月),研究團隊監測青海湖裸鯉洄游群體集群位點和停留時間的同時,結合青海湖裸鯉卵為沉性卵的特點,對河床卵粒情況進行統計,以此對多個產卵場位點進行定位并展開調查,主要對其水溫、流速、水深、底質種類、規格及組成比例等指標進行觀測。

調查位點:定位沙柳河和泉吉河中青海湖裸鯉洄游群體數量最多、停留時間最長的位點,在定位點與非定位點放置多個撈網對比24h撈卵量,并采用自主研發的吸卵器(未公開)按斷面來比對附近淺灘“聚卵窩”數量、卵粒數及受精率。最終在兩河道中各選取10個繁殖效果最佳的產卵場作為觀察及實驗魚獲取位點(圖 1)。

圖1 產卵場原位觀測及實驗魚捕獲點Fig.1 In-situ observation of spawning ground and capture point of experimental fish

水溫:每觀測位點投放一枚Hoboware溫度記錄儀,以每分鐘為單位記錄水溫。

水深及流速:將調查區域以5 m一個橫截面,每個橫截面以2 m為間隔,然后使用DLP-LS12型多普勒流速儀對每個點流速及水深進行測量。測量將水深分為3個層次:低于0.2 m、0.2—0.3 m、高于0.3 m,低于0.2 m的水深測底部流速,0.2—0.3 m的水深測底部與表層流速,高于0.3 m的水深測表層、中層、底部的流速。

底質:確定底質種類,并用0.5 m×0.5 m的木框在定位處隨機取30框,測量底質粒徑及組成比例。

1.2 人工模擬產卵環境營造方法

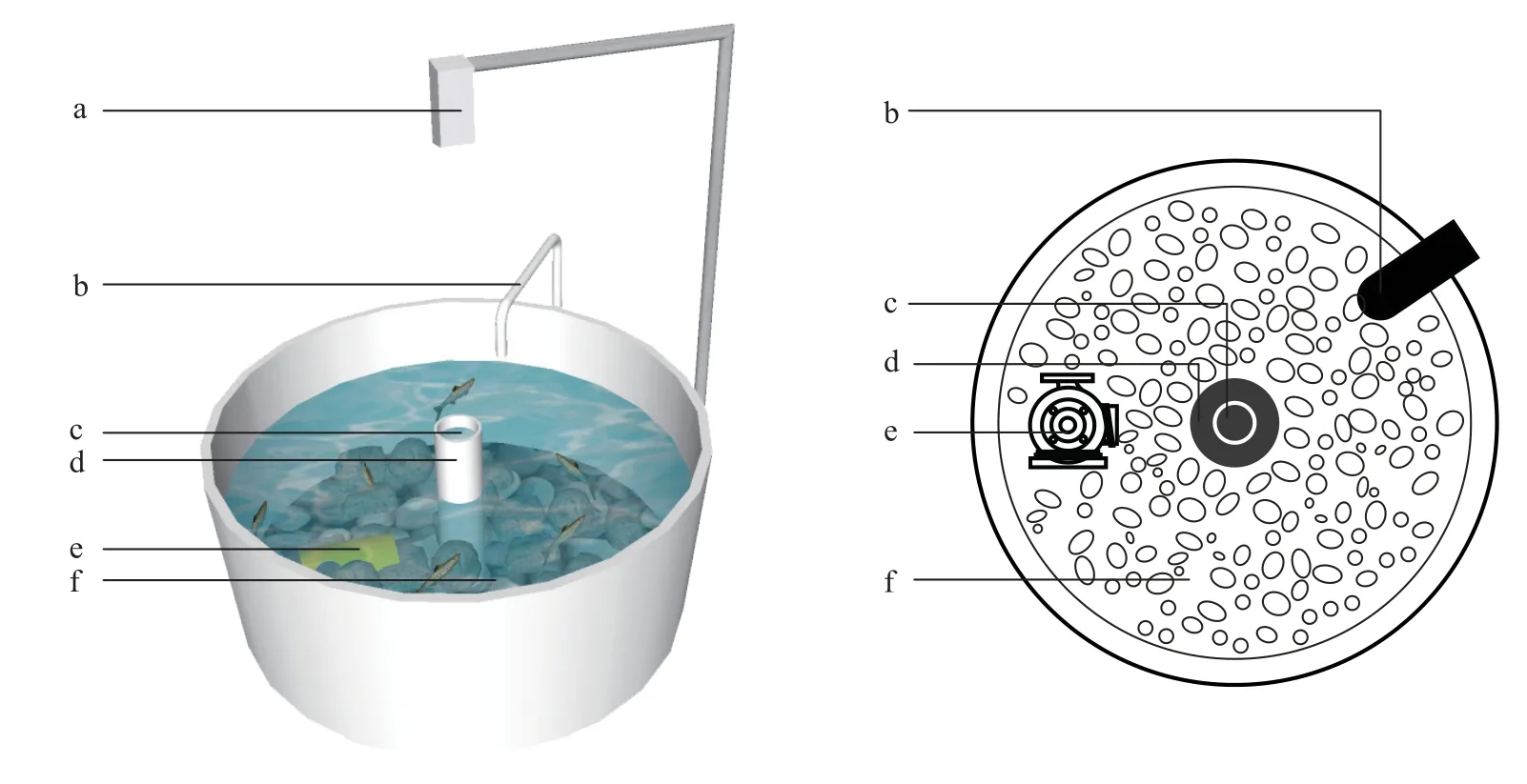

基于野外產卵場原位觀察結果對人工模擬產卵環境進行布設,誘導野生親體在內進行自然繁殖。研究于青海湖裸鯉自然繁殖季節開展,在青海湖裸鯉剛察放流站中進行。實驗裝置位于室內,包括直徑1.5 m,深0.7 m聚乙烯圓形水池和懸掛于上方的監控系統兩部分(圖 2)。池邊緣配備進水口,中心通過插入式排水管控制水位高度及新老水交換。實驗水源為抽送過濾的沙柳河河水,與自然環境一致,池底河床質均使用原位自然產卵場中的卵石、泥和砂底質作為材料。

圖2 人工產卵環境示意圖和實景圖Fig.2 Schematic and realistic views of the artificial spawning environment

池中造流采用潛水推進泵(上海人民企業集團,Qy 100-4.5-2 型潛水泵)和變頻調節器(安達變頻 Vcd1000型,380 V,3.0 kW)實現,通過水流大小和水泵方位布置可以營造不同的流速場;流速監測采用Flow mate 2000型便攜式流速儀搭配三維多層網格化網格法進行;光周期通過室內燈光控制光照環境,同時使用擋板及遮光布達到無光環境;池底設溫度記錄儀(Oneset,Hoboware Ua-002-64)實時監控,實驗環境無噪音并盡量避免人為及外界環境干擾。實驗池正上方架設海康威視全彩高清攝像機及錄像機對全池進行持續不斷地監控拍攝。

1.3 實驗魚

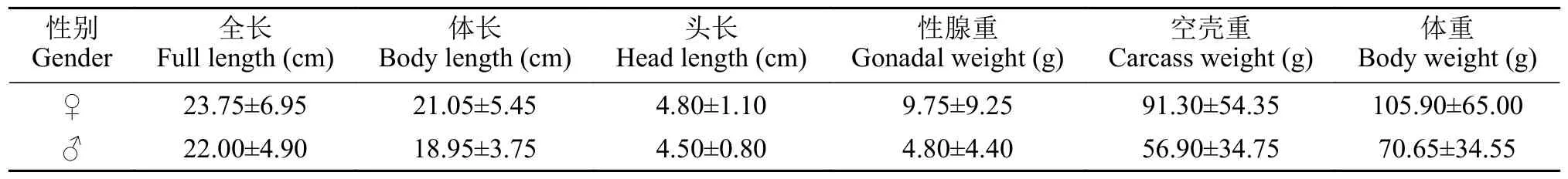

實驗用青海湖裸鯉親魚主要捕撈自泉吉河和沙柳河(圖 1),使用3 cm規格網目,16 m長,2 m高的拖網進行捕撈。捕回后放置于青海湖裸鯉增殖放流站(剛察),用引自沙柳河的河水進行為期1—2d的暫養,避免應激反應對實驗造成影響。實驗挑選第二性征明顯(雄魚通體粗糙,尾柄及尾鰭上有大量珠星;雌魚腹部相對膨大,泄殖孔呈鮮紅色)的健康親魚,成熟的精液或卵粒可隨著手指輕推魚腹進行觀察,然后使用B超鑒定其性腺發育期,3年共計篩選上千尾性腺發育至Ⅳ期的親體作為實驗用魚,為保證實驗的準確性,每次實驗采用同一批次捕撈且體格和性腺發育時期相近的個體進行(表 1)。

表1 青海湖裸鯉實驗親魚生理學平均參數Tab.1 Physiological parameters of G.przewalskii (n=324)

1.4 人工模擬環境控制與繁殖實驗

在人工模擬產卵環境布設完畢后,將捕獲的野生親體放入實驗池中誘導其進行自然繁殖。研究采用單因子實驗方法,通過精準控制其他環境因子不變的情況下對單一環境因子進行調控評估其繁殖效果。實驗周期為24h,親魚放置雌雄比例為3♀3♂,放置完畢待親魚適應環境1h后正式開始實驗,每種環境參數變動因子重復6組實驗。在實驗結束后通過監控系統記錄的視頻數據對青海湖裸鯉在人工環境下的繁殖行為進行觀察分析,并對全池進行撈卵,統計產卵量及受精率。實驗初期人工產卵環境中未探明的環境參數均采用自然產卵場調查閾值的平均值開展,待某個環境參數探明后即對環境進行調整并重復實驗驗證結果是否存在差異。

各單一環境因子實驗方法:

底質:經底質偏好研究得知,相較其他環境因子而言,青海湖裸鯉對底質條件需求更為顯著。因此,通過拆分組合的方式對所有底質種類進行繁殖誘導,共包括4種底質進行篩選:卵石(與產卵場比例一致,10—18 cm大卵石22.2%;6—9 cm中卵石29.9%;2—5 cm小卵石47.9%)、砂質(0.1 mm<粒徑<1 mm)、泥質(采自河口)及空白底質。

光照:在保證其他環境因子不變的情況下,對實驗池打光或遮蓋控制光照條件,以青海湖裸鯉繁殖效果為基礎評估最適繁殖光照和可繁殖光照條件。實驗組分為全光照組、無光照組、日光節律組(與自然光照周期一致,15L∶9D)、反日光節律組(與自然光照周期相反,15D∶9L)。

水深:通過更換不同長度排水管對水深進行調控,以0.1 m為起點,0.05 m為一梯度對水深進行上漲,篩選可繁殖及繁殖偏好水深。

流速:通過變頻器調頻,對高功率水泵電壓進行調試以控制出水量,經流場測繪顯示全池各處流場略有差異,因此造流以每0.1—0.2 m/s為一梯度,評估從靜水開始提升流速的環境條件下青海湖裸鯉可繁殖及繁殖效果最佳范圍。

溫度:因實驗均于青海湖裸鯉自然生殖洄游期間進行,水源取自溫度與自然環境一致的沙柳河河水,故我們通過觀測記錄的方式研究青海湖裸鯉繁殖瞬時水溫。通過溫度記錄儀(Oneset,Hoboware Ua-002-64)以分鐘為單位對自然產卵場及人工模擬產卵環境水溫進行監測。同時,通過人為觀察或錄像監控的方式觀察記錄青海湖裸鯉在模擬環境及野外的交尾瞬時時間,進而比對得到繁殖交尾的水溫偏好。

1.5 數據處理

研究所有統計結果在Microsoft Excel中分析處理。采用平均值±標準差(Mean±SD),根據不同環境因子劃分多個單因子變量。同時,對數據進行正態性檢驗和方差齊性檢驗,均滿足正態分布和方差齊性,通過SPSS 20.0統計軟件進行One-way ANOVA 方差分析,并采用Duncan氏法進行多重比較檢驗每個環境因子下青海湖裸鯉繁殖誘導率及產卵效果的組間差異,結果以“平均值±標準差(Mean±SD)”表示。

2 結果

2.1 青海湖裸鯉自然及人工模擬產卵環境參數

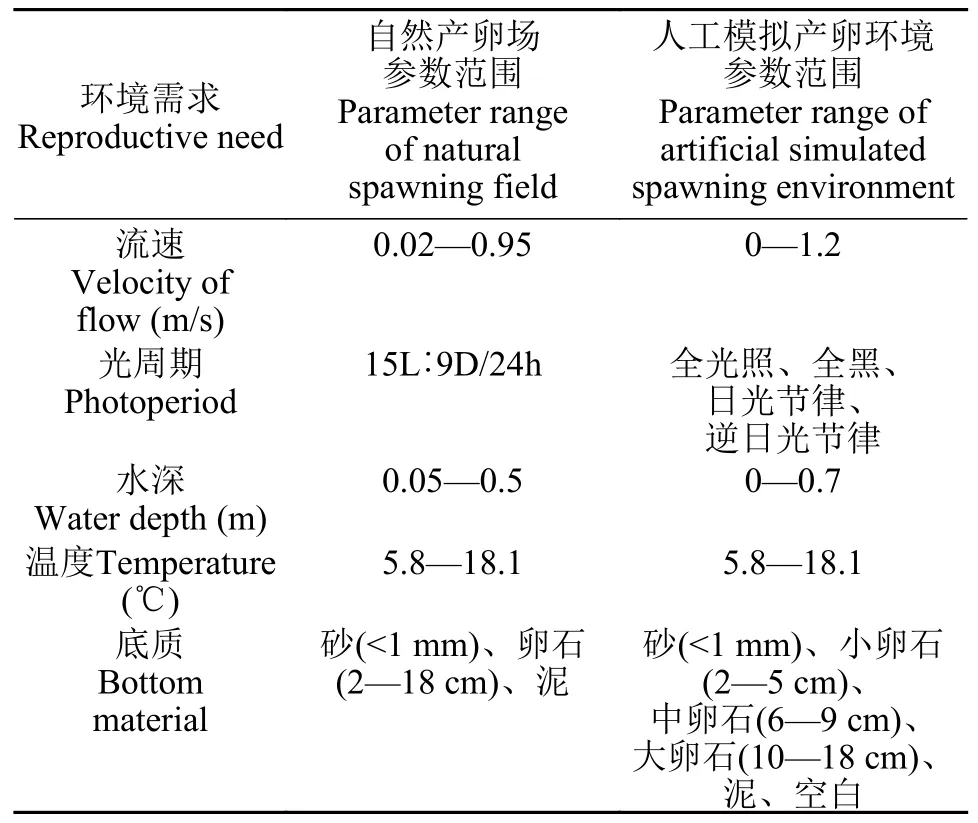

在不同氣候條件下青海湖裸鯉的自然產卵場環境參數已基本探明,自然河道底質主要由卵石、砂和泥質組成,而產卵場的底質主要為卵石夾砂類型,且人工模擬產卵場的環境營造能力均可涵蓋青海湖裸鯉自然產卵場的參數范圍(表 2)。

表2 青海湖裸鯉自然及人工模擬產卵環境參數對比Tab.2 Comparison of natural and artificial spawning environment parameters in G.przewalskii

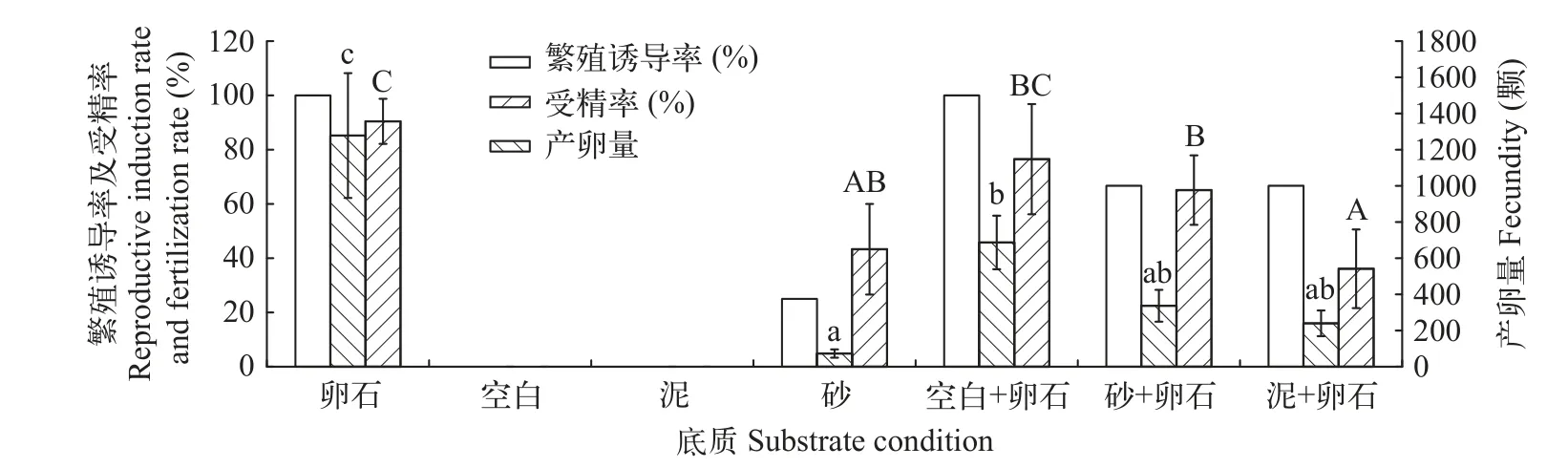

2.2 青海湖裸鯉自然繁殖的河床質需求

由人工可控環境繁殖底質篩選結果來看(圖 3),青海湖裸鯉相比其他底質條件,在卵石底質的自然繁殖發生比例最高且效果最佳,最高產卵量為1278(±121)粒,與其他底質類型相比具有顯著性差異(P<0.05),空白、泥底質中未發生繁殖。同時,為驗證卵石底質在自然繁殖過程中的誘發性作用,對無產卵或繁殖效果不佳的底質進行了驗證實驗。原底質實驗24h后加入卵石繼續誘導12h,統計發現泥質、空白質和砂質3種底質在加入卵石后均成功誘導自然繁殖發生,且繁殖效果顯著提升。

圖3 多種底質條件下青海湖裸鯉繁殖誘導率及產卵情況Fig.3 Reproductive induction rate and oviposition of G.przewalskii under different substrate conditions

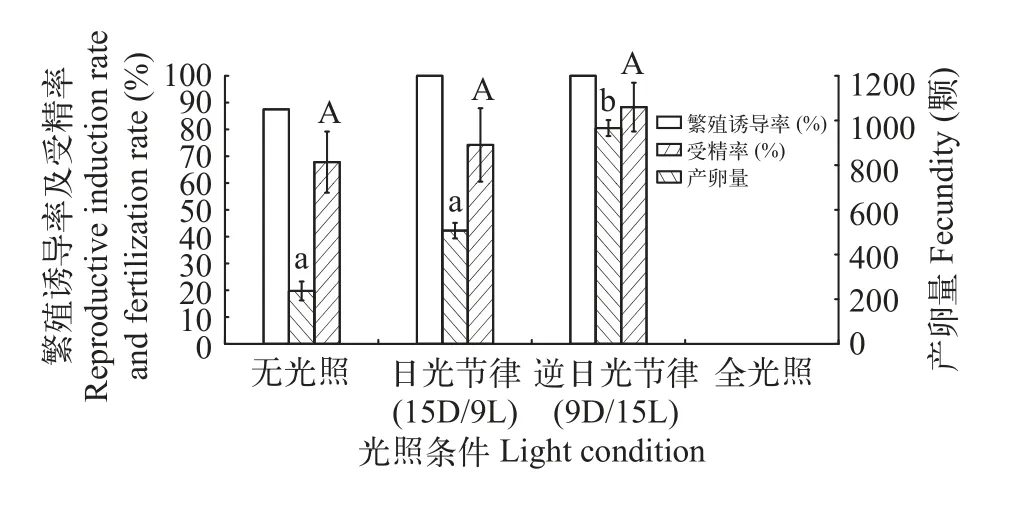

2.3 青海湖裸鯉自然繁殖的光照需求

經觀測發現,青海湖裸鯉在野外環境下晝夜均有產卵活動發生,因此在人工模擬產卵環境中模擬出所有可行的光周期條件進行繁殖誘導。基于自然繁殖行為發生觀察及產卵量統計結果表明,青海湖裸鯉于逆日光節律(15D∶9L)繁殖效果最佳(圖 4),最高產卵量966(±228)顆,與其他光周期類型相比具有顯著性差異(P<0.05)。全黑組雖產卵量較低但誘導率很高,而在全光照環境不進行自然繁殖。以此可以推斷青海湖裸鯉在多種光照條件下始終需要一定時長的無光環境,且無光環境的持續時間并不是越長越好,而是需要與光照時長達成一定比例方可達到最適產卵光照條件。此外,日光節律環境中親魚喜好在無光時間段進行繁殖,與自然環境特性一致。

圖4 不同光照條件下青海湖裸鯉繁殖誘導及產卵情況Fig.4 Propagation induction of G.przewalskii under different light conditions in Qinghai Lake

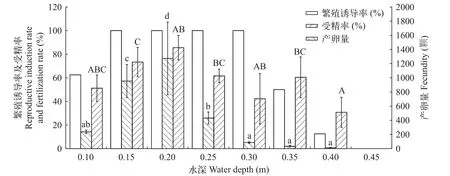

2.4 青海湖裸鯉自然繁殖的水深需求

基于自然繁殖誘導率及產卵量統計結果表明,水深0.15—0.3 m時均可誘導青海湖裸鯉自然繁殖發生,但繁殖效果差異較大(圖 5)。當水深為0.15—0.2 m產卵量最高可達1274(±347)顆,與其他水深相比具有顯著性差異(P<0.05),且隨著水深升高繁殖效果遞減。基本可認為青海湖裸鯉自然繁殖偏好0.15—0.3 m水深。此外,水深高于0.45 m后無法誘發裸鯉進行自然繁殖,為驗證這個結果,我們對該水深條件下各流速梯度進行繁殖誘導,結果發現0.45 m水深下青海湖裸鯉親體從0—0.6 m/s的流速環境下均不進行自然繁殖。

圖5 不同水深條件下青海湖裸鯉繁殖誘導及產卵情況Fig.5 Reproduction induction and oviposition of G.przewalskii in different water depth

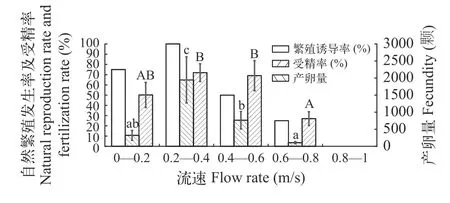

2.5 青海湖裸鯉自然繁殖的流速需求

結果顯示,青海湖裸鯉繁殖最佳流速為0.2—0.4 m/s,此流速環境下均可誘發青海湖裸鯉進行自然繁殖,最高產卵量為1945(±471)顆(圖 6),繁殖效果相較其他梯度存在顯著性差異(P<0.05)。此外流速超過0.6 m/s后繁殖誘導率開始顯著降低,產卵量及受精率也較差,直至流速高于0.8 m/s后不再進行自然繁殖。

圖6 多種流速條件下青海湖裸鯉繁殖誘導率及產卵情況Fig.6 Reproductive induction rate and oviposition of G.przewalskii under various flow rate conditions

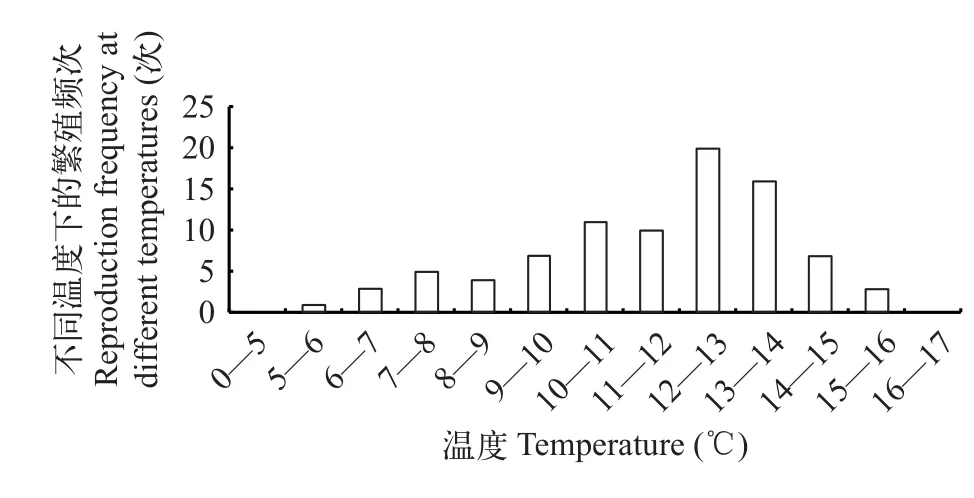

2.6 青海湖裸鯉自然繁殖的水溫需求

通過近3年野外自然繁殖及人工模擬環境中繁殖行為觀察,記錄確認了90次成功繁殖交尾時間點的水溫(圖 7)。統計結果顯示,青海湖裸鯉在6—16℃的水文條件下可進行繁殖,且當水環境溫度在10.8—14.3℃時,繁殖活動顯著增多,13.8℃時最為活躍。

圖7 青海湖裸鯉繁殖溫度偏好Fig.7 Breeding perferential temperature for G.przewalskii

3 討論

3.1 青海湖裸鯉自然繁殖的環境需求

在自然繁殖生態需求研究中,水溫、水流、水深、河床質和光照等環境參數是普遍考慮的要素[11—14]。環境因子對魚類繁殖的影響是一個綜合且復雜的結果,環境因子的差異、變化的幅度對魚類的自然繁殖都會起到促進或抑制的作用,因此不同魚類也需要在特定的環境因子下才能進行產卵活動。一般來說,魚類的繁殖活動不會因某一單因素環境因子而被決定,其繁殖特定需求往往是多種環境因素共同產生影響的結果。

底質在自然繁殖發生中的重要作用對底層產卵魚類而言,繁殖活動對河床質粒徑、組成和布局等同樣有嚴苛的要求。如大馬哈魚(Oncorhynchus keta)等鮭鱒類,需要將受精卵埋在砂質巢穴中孵化,砂粒的大小及布局決定了巢穴數量、穩定性、溶氧及氨氮交換量,因此砂粒成為其繁殖不可或缺的環境因素[13]。不同的是,河床質的清潔度和充塞度因素是誘發多數鱘類自然產卵的因子[15—18]。因此,在非生物的環境因子中,河床質對產卵行為或卵粒孵化有舉足輕重的作用,在研究中,我們發現青海湖裸鯉對繁殖底質的要求比較特殊,無卵石的底質環境幾乎無法誘發繁殖,但不含卵石底質的實驗組在加入卵石后也可進行繁殖,這意味著卵石對于青海湖裸鯉而言是有繁殖指示作用的,且卵石可顯著提升其繁殖效果,這與底質偏好實驗結果一致[19]。此外,當我們將除卵石外其他環境因子調整至最適參數時,無卵石的產卵環境依然無法誘導親體發生自然繁殖,這預示著卵石對裸鯉繁殖誘發作用中占有相當大部分的權重占比,其原因可能是因為自然產卵場構成成分與之相似,在漫長的生殖洄游歷史中,青海湖裸鯉或許以卵石作為主要的“印痕”物質。并且,許多研究認為河床質及地形決定了產卵場中的流速場特征,繁殖與卵石相關的生境的選擇很可能是由其他變量驅動的,如流體動力學,而不是卵石或其相關基質的具體物理特征[20,21]。根據Bernoulli原理及其推論,水流在卵石周圍將加速,進而侵蝕卵石周圍的物質,并隨著時間的推移從河床基底上保持良好的清潔度[22,23],同時流場加速形成的“尾流區”還有助于提高孵化期間胚胎發育所需的較高含氧量[24—28]。因此,卵石所創造微水流環境,可能是誘發青海湖裸鯉性腺發育及其主動進行繁殖活動的關鍵因子。

自然繁殖發生的水文需求河流流量最終表現為河流流速、水位和水深等特征參數,影響自然繁殖的選擇和繁殖效果。以中華鱘為例,研究表明水流流量、流速場環境和渦流量等水流特征與中華鱘自然繁殖選擇有密切關聯[29,30]。許多魚類的繁殖活動誘導或發生都需要特定參數的流速和流量值或持續某個過程。例如四大家魚在繁殖時,需要連續不斷的流量上漲,隨之水位也會上升,當它們的性腺接近成熟時,魚群才會進入合適的產卵場,等待流量升高帶來的水位上漲,在湍急的水動力環境中進行繁殖[31]。此外,大黃魚(Larimichthys crocea)不僅在水流中將性腺發育至V期后,魚群還會集中前往流速更高的水域進行產卵活動。這個特點多適用于流水環境中產卵的魚類,青海湖裸鯉就是其中的典型,需要在河道急流處停留大量時間對性腺進行刺激,或是主動上溯提高水體相對自身的流速。而又因其產沉性微黏卵,為保證卵粒處于穩定環境中發育,適宜的水深相較深水而言水體交換性及溶氧更充分,卵粒可持續保證得到充足的氧氣供給,且可避免水位下降而導致卵粒脫水暴露在空氣中。

光照及溫度對自然繁殖的影響光照可促進或抑制魚類性腺發育,通過對中樞神經進行刺激,促使垂體進行幫助性腺發育的分泌活動;亦或是直接通過光照本身作為信號誘導成熟個體進行排卵[32]。同時,水溫對魚類繁殖的影響同樣頗多,能促進魚類的性成熟、受精卵孵化、行為指示作用和體內血液指標變化等。目前眾多有關溫度對魚類繁殖活動影響的研究主要是集中在“積溫效應”上[33,34]。研究表明,許多魚類性腺發育都伴隨著溫度持續升高或降低這個積溫過程,而不是溫度頃刻間達到閾值則可進行繁殖,這一點在我國多種魚類中均顯著體現,如方正銀鯽(Carassius auratus gibelio)、中華鱘和長江鱘(Acipenser dabryanus dumeril)等,而部分魚類甚至以水溫變化作為繁殖活動的主要指示因子[35]。

在自然界中,光照是影響水溫變化的直接因素之一,兩者對魚類繁殖的影響往往是復合作用,最直接的現象表現在溫度較高的熱帶地區,許多魚類因光照節律非常恒定,因此全年均可懷卵。青海湖裸鯉對光照和水溫的需求原因可能是復雜的,光照作為提供溫度的主要來源之一,受陽光照射時間的影響,每年洄游季節的水溫變動指示著青海湖裸鯉繁殖活動的始末。其次,在性腺發育過程中光照帶來的“積溫效應”及對神經的刺激可能都起到一定作用,但長時間的光照也可能引起其性腺發育過度而退化[36]。每年短暫的繁殖期間,親魚需要花費大量的時間洄游尋找適宜的產卵場,并且3—7d才能將體內成熟的卵粒排空,最后回到青海湖中,這個過程親魚需要抓緊時間進行繁殖,并承受來自捕食者、氣候、河道變化和力竭等風險。因此在研究結果中,青海湖裸鯉喜好晝短夜長的光照節律,其原因可能在于親魚本身即偏好夜間繁殖,但自然日光節律本身晝長夜短,在環境壓力下白天也不得不在捕食者活躍的時段進行繁殖活動。入夜后,青海湖裸鯉最大的消費群體“鳥類”會進入短暫的休憩時間,親魚們的繁殖效率得到顯著提升,在漫長的演化后形成偏好黑暗環境繁殖的特性。

雖然每年溯河洄游的季節都在夏季,但隨著當年氣候的變化其洄游時間也會提前或延后,研究表明,當湖周淡水支流水溫達到6—16℃這個閾值后,青海湖裸鯉親體即大規模開始生殖洄游,若當年繁殖季節多雨水,河道水溫較低的情況下魚群的大規模回溯則會延后半月左右。由此可見,溫度不僅作為青海湖裸鯉性腺發育的因素之一,同時還起著指示生殖洄游的重要作用。

3.2 基于青海湖裸鯉繁殖環境需求的保育可行性啟示

目前,圍繞魚類自然繁殖生態需求的研究已經通過自然產卵場修復和人工產卵場模擬等在珍稀瀕危魚類保護方面開始得到運用。國外學者在鮭科魚類、鱘的保護中已經有較多成功的經驗,通過添加河床質于河床中的方式取得高首鱘(Acipenser transmontanus)和大馬哈魚等特異性魚類的自然產卵場修復和重建成功[21]。此外野生短吻鱘(Acipenser brevirostrum)、鏟鱘(Acipenser medirostris)及我國的長江鱘在人工模擬的水流和底質的半自然環境中成功誘發自然繁殖,并被認為這種繁殖模式有利于親本繁殖貢獻的提升。同時齊口裂腹魚(Schizothorax prenanti)和四川裂腹魚(Schizothorax kozlovi nikolsky)等同屬裂腹魚屬的產卵場修復和人工建造成功案例也表明通過工程措施實現產卵場改良和修復是可行的[38]。這也支撐了我們通過室內模擬和優化產卵場條件,解答和驗證現有產卵場功能有效性,探尋青海湖裸鯉產卵場修復對策的基本想法。研究歷時3年,印證了在人工模擬環境下青海湖裸鯉的繁殖環境需求與自然環境基本一致[18],并通過不斷優化人工模擬產卵環境,使繁殖誘導率維持在67.8%。產卵量及受精率平均764顆、88.9%[38]。

本研究成功誘導青海湖裸鯉野生洄游群體于人工模擬產卵環境中進行自然繁殖,解答了其自然繁殖的關鍵環境參數。并通過不斷調整優化,初步建立了青海湖裸鯉人工模擬產卵環境構建技術,為改革傳統人工繁育模式提供新的啟發。同時,研究結果可為自然棲息地保護與修復工作提供理論基礎。