少年古生物學家養成記

孫丹輝

古生物學是地質學的一個分支學科,是生命科學和地球科學的交叉科學,古生物學研究的領域寬廣而深邃。如果想成為一名古生物學家,需要做哪些準備,儲備哪些知識和技能呢?一起來聽聽古生物學研究者是怎么說的吧!

說起古生物學,讀者朋友們應該不會感到陌生。我記得小學四年級語文課本中有一篇題為《飛向藍天的恐龍》的課文,是中國古生物學家徐星撰寫的科普文章。

通過閱讀課文,大家是不是對恐龍如何飛向藍天演化成鳥類感到好奇呢?那么問題來了,人類是從哪兒來的?生命從無到有又經歷了怎樣的演化過程呢?

古生物學家的研究就是在尋找這些問題的答案,透過時間的遺跡,穿越時空,去探尋生命的起源,揭示生命的演化歷程。

小時候就對古生物學充滿好奇的我,進入大學之后開始真正接觸古生物學。

大學一年級時,我有幸成為西北大學博物館的首批講解員,負責地球館的雙語講解。地球館有兩個與古生物相關的展覽——寒武紀大爆發時期古生物化石、古脊椎動物化石。針對講解過程中遇到的問題,我查閱了大量資料,并向老師請教,慢慢便對古生物學有了深入的了解。

博物館的講解工作,對我影響很大,也讓我與古生物結緣,對古生物學產生了濃厚的興趣。我開始很認真、很用心地去選修古生物學相關的專業課,而且每次只要有古生物學報告就立馬跑過去聽。其中,一場關于馬科動物演化的學術報告對我影響很深。記得我當時坐在了第一排的位置,認真聽著中國科學院古脊椎動物與古人類研究所鄧濤研究員的講解,再次真切地感受到了古脊椎動物的魅力。

對于青少年而言,不論是古生物學,還是其他自己感興趣的科學內容,都要多聽多看多思考,善于通過各種渠道吸收知識、拓展視野。

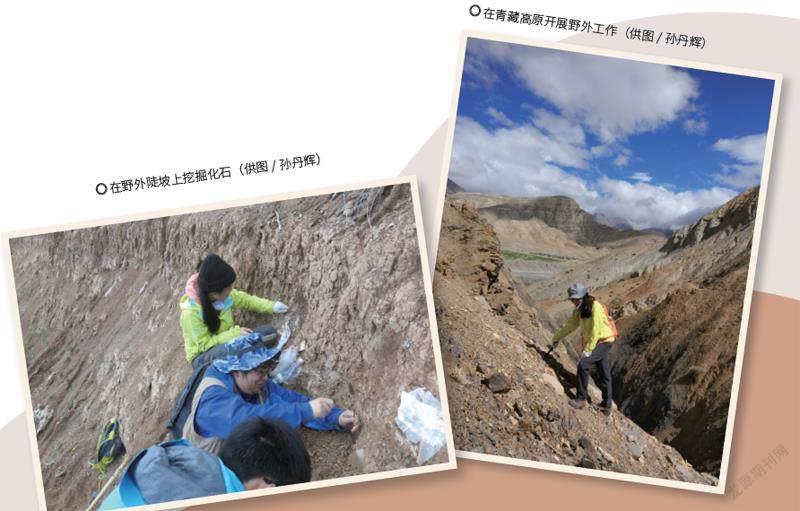

大學期間,每到暑期,我都會參加野外地質實習。從河北省秦皇島市到安徽省巢湖市,再到陜北,跑構造、測剖面、采巖樣、挖化石,在野外,我實現了與古生物的零距離接觸。

大學畢業后,我被保送到中國科學院古脊椎動物與古人類研究所繼續學習,正式踏上了古生物學的研究之路。在這里,我有幸參加了大量的野外工作,克服了西藏的高原反應、頂住了新疆的炎炎烈日、走過了甘肅的泥濘蜿蜒。我們翻過一座座山坡,跨過一個個盆地,即使一次次地摔倒,也絲毫沒有停下自己的腳步。

科研的路上,我們在辦公室與文獻為伴,在標本館與化石標本為伴,在野外與泥土為伴,付出艱辛,也收獲快樂。因為熱愛,所以堅持!因為初心,所以繼續向前!

對古生物學感興趣的青少年讀者可能要問,如何才能成為一名古生物學家?需要具備哪些條件呢?

首先,要具備一定的古生物學專業基本知識,學習一些相關的專業課程,例如古生物學、地史學、地質學、系統發育學、動物骨骼學等。

其次,要具備一定的野外考察能力。古生物學家一年中有一部分時間需要開展野外工作,因此強壯的體魄顯得格外重要。青少年朋友們要多進行戶外活動,接觸大自然,這樣既能鍛煉身體,也可以為未來的工作打下堅實的基礎。

此外,也要強調一下英文讀寫能力。從事古生物學研究,要經常閱讀國外專業文獻,要有較強的英文閱讀能力;同時為了向世界展示中國的研究成果,要在國際期刊發表論文,因此,英文寫作能力非常重要。

隨著時代的發展,研究古生物的方法與手段也在發生著變化,因此需要我們保持學習與思考的狀態。

希望青少年朋友們,能從現在開始學好各門基礎課程,一點一點地攀上科學高峰,去探索世界深處的秘密!

(責任編輯 / 高琳? 美術編輯 / 周游)