崆峒山國家地質公園地質遺跡再認識

張國信,周自強,李志強,梁收運,白曉華,王運興

(1.甘肅省科學院地質自然災害防治研究所,甘肅 蘭州 730000;2.甘肅交通職業技術學院,甘肅 蘭州 730070;3.蘭州大學,甘肅 蘭州 730000)

甘肅平涼崆峒山國家地質公園位于甘肅省平涼市西郊15km處,總面積約83.6km2,以丹霞地貌地質景觀為主,峰林聳峙,危崖突兀,溝壑縱橫。崆峒山丹霞地貌是國內丹霞地貌中形成時代較早、發育較好的類型,是我國最典型、最壯觀的丹霞地貌之一。形成平涼崆峒山丹霞地貌的白堊系地層,是干熱環境下的產物,通常表現為紅色、紫紅色[1-2]。

本區則呈現出灰色或淺紫紅色,這是由其礫巖特殊的灰色石灰巖成分決定的,這種丹霞地貌景觀在我國少有[3]。此外公園內的地層剖面和地質構造類地質遺跡對揭示崆峒山的地質演化和地貌改變起到了重要的作用;少量的水體景觀類地質遺跡為崆峒山雄壯的北國丹霞風光增添了一絲南方的秀美[4-5],使崆峒山更加靈動和鮮活;一些地質災害和其他景觀類地質遺跡在豐富了崆峒山地質遺跡類型的同時,還向人們展示了地質活動的多樣性,使崆峒山更具神秘感。

1 崆峒山國家地質公園地質遺跡認識現狀

經過了幾代地質學者的研究,取得了眾多成就,但是對地質遺跡的調查與研究相對滯后,存在對一些地區的調查不夠詳細、地質遺跡點的數量偏少等問題,已經不能滿足崆峒山國家地質公園的發展要求。致使崆峒山丹霞地貌的科學價值、旅游價值及其文化價值得不到充分的體現。因此,筆者對崆峒山地質遺跡進行了詳細的調查。

2 崆峒山國家地質公園地質遺跡再調查

筆者先后多次對崆峒山國家地質公園地質遺跡進行了調查,在崆峒山國家地質公園園區范圍內共確定地質遺跡點183處,新增地質遺跡點125處[6]。

2.1 地質遺跡類型

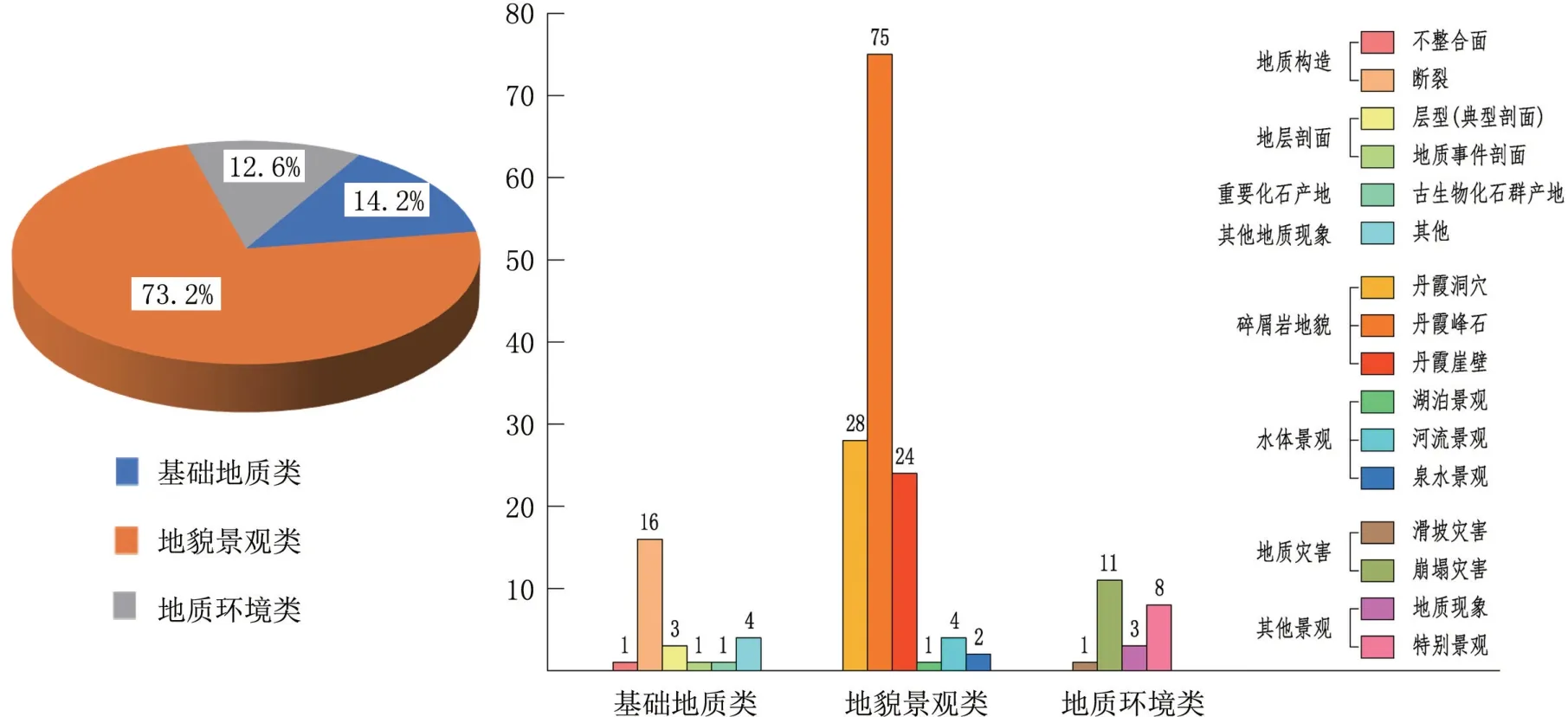

崆峒山國家地質公園園區范圍內的183 處地質遺跡中包含基礎地質類地質遺跡26處,占總數14.2%;地貌景觀類地質遺跡134 處,占總數73.2%;環境地質類地質遺跡23處,占總數12.6%(圖1)。崆峒山國家地質公園是以丹霞地貌景觀地質遺跡為主的地質公園,并且地質公園內的地質遺跡數量多、種類全,是進行地質旅游觀光和地質遺跡研究的良好場地。

圖1 地質遺跡分類比例圖

2.2 地質遺跡分布

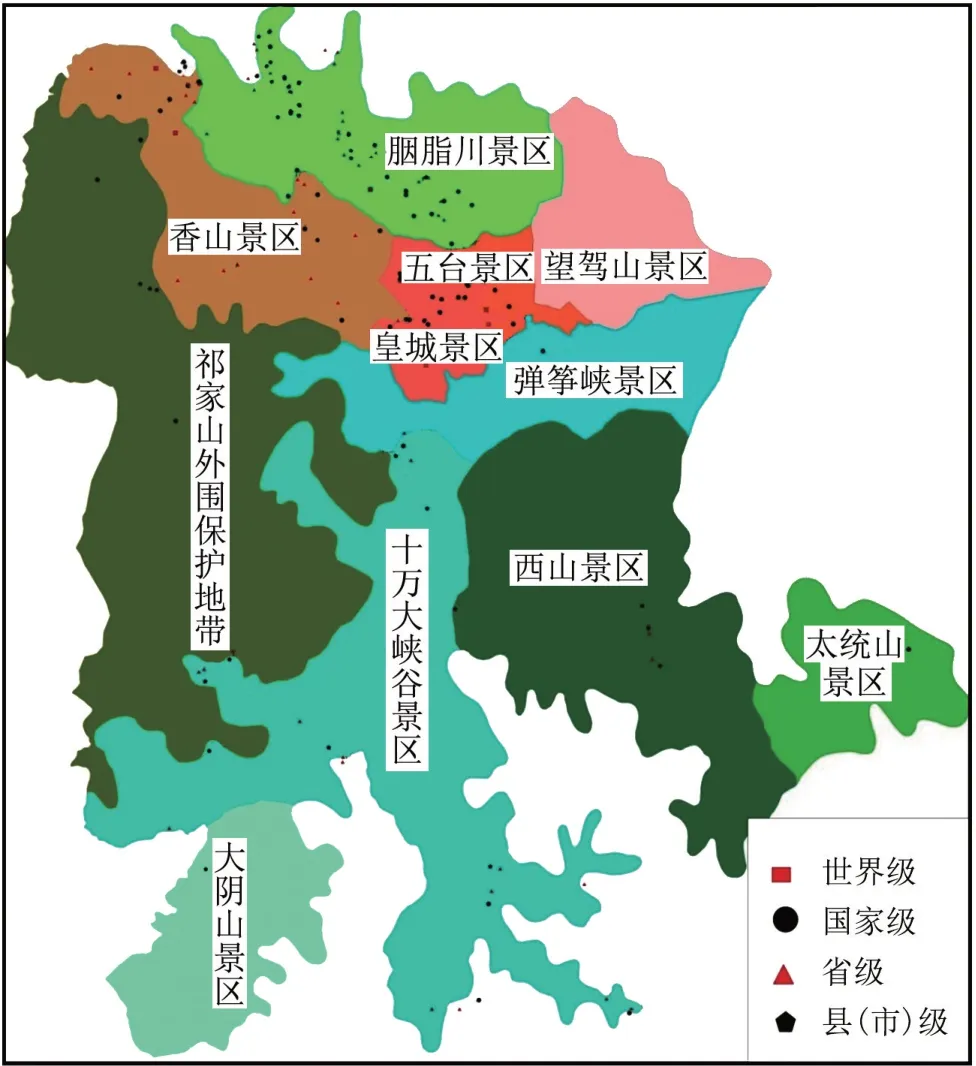

依據崆峒山國家地質公園地形地貌、地質遺跡類型,將調查確定的183處地質遺跡根據空間格局劃分為七個區,包括后峽地質旅游景區、五臺—隍城地質旅游景區、香山地質旅游景區、崆峒水庫地質旅游景區、太統山地質旅游景區、西山地質旅游景區、十萬溝地質旅游景區。各地質旅游景區具體地質遺跡分布情況如圖2所示。

圖2 崆峒山國家地質公園地質遺跡分布圖

其中:后峽地質旅游景區以丹霞地貌景觀為主,其次為地質構造和地質災害地質遺跡,是地質遺跡分布最多的區域;五臺—隍城地質旅游景區內以丹霞地貌為主,并有少量地質構造、地質災害及其他景觀遺跡;香山地質旅游景區內包含丹霞地貌、地質構造、地層剖面、水體景觀和其他5類地質遺跡;崆峒水庫地質旅游景區包含的地質遺跡點相對較少,只有3類地質遺跡;西山地質旅游景區內地質遺跡分布少,僅有少量丹霞地貌和地質構造地質遺跡;十萬溝地質旅游景區內分布4類地質遺跡景觀;太統山地質旅游景區僅包含其他景觀和地層剖面2類,其中太統面地質遺跡是十分典型的地層剖面遺跡,價值較高,適宜開展科研、科普教學活動。

3 崆峒山國家地質公園地質遺跡評價

3.1 評價方法

依據丹霞地貌的特征以及崆峒山地質遺跡調查實際情況,從崆峒山地質遺跡在自然屬性和社會屬性兩方面進行綜合評價,其中自然屬性包括科學性、觀賞性、規模、完整性、稀有性、保存現狀,共6個評價指標;社會屬性包括通達性、安全性、可開發性,共3個評價指標,并對每個評價指標分別賦予權重。

3.2 評價結果

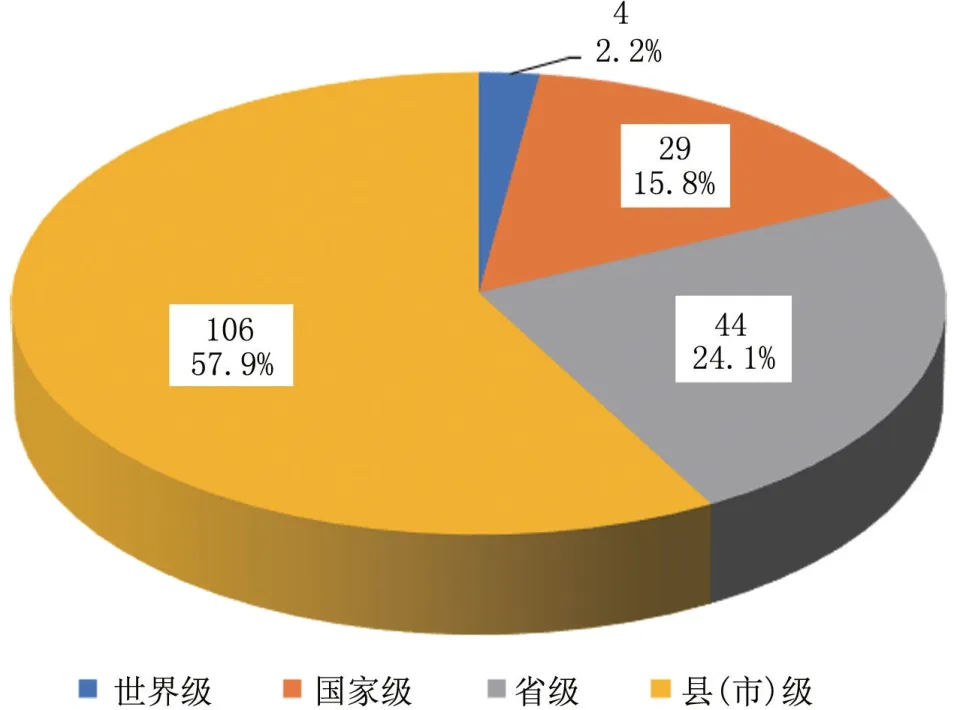

經綜合評價確定崆峒山國家地質公園擁有世界級地質遺跡4 處,占總數的2.2%;國家級地質遺跡29 處,占總數的15.8%;省級地質遺跡44處,占總數的24.1%;縣(市)級地質遺跡106處,占總數的57.9%(圖3)。

圖3 地質遺跡級別比例圖

4 崆峒山國家地質公園重要地質遺跡特征分析

地質遺跡價值的評價對園區各地質遺跡的價值與分級有了比較直觀的認識,對4處價值較大、評級較高的世界級地質遺跡進一步分析如下。

4.1 崆峒山全景

崆峒山被涇河及其支流胭脂河環抱,由東、西、南、北、中五臺及大小數十座峰嶺組成,出露地層為上三疊統延長群(T3Y)和下白堊統六盤山群三橋組(K1s)的紫紅色粗碎屑巖,它們共同組成了崆峒山丹霞地貌[6-10]。崆峒山丹霞地貌是國內丹霞地貌中形成時代較早、發育較好的類型,丹霞地貌地質遺跡分布廣,連片集中,規模宏大,氣勢磅礴,保存完好,極富特色,是我國最典型、最壯觀的丹霞地貌起之一。

4.2 南臺赤壁

南臺赤壁為斷層崖,相對高差達370m,是崆峒山地區斷裂構造活動的最典型代表。它是崆峒山國家地質公園中最能體現出丹霞地貌壯美景色的景觀,氣勢宏偉,是崆峒山地區規模最大的丹霞崖壁景觀,在世界范圍內實屬罕見;南臺赤壁上部為K1s地層,下部為T3Y地層,不整合接觸,屬于比較稀缺的丹霞崖壁。

4.3 東臺絕壁

東臺絕壁同為斷層崖,相對高差達410m,是崆峒山地區高差最大的丹霞崖壁景觀,上部為K1s地層,下部為T3Y地層,不整合接觸,從丹霞地貌角度上分析,這是獨特且稀有的丹霞崖壁。東臺絕壁之上丹霞洞穴眾多,均發育在上部K1s地層中,在以青年期和壯年期丹霞地貌為主的崆峒山地區是十分特殊的,是崆峒山區域最具代表性的丹霞崖壁景觀。最能代表崆峒山文化的玄鶴洞位于此處。

4.4 雷神峰

雷神峰為T3Y地層,南北兩側均被近東西向的斷裂所切,形成東西向延伸的巖墻。北側的野狐橋斷裂形成一線天,寬僅3m,斷裂帶被沖蝕形成峽谷,一直延伸至南臺,為崆峒山區域斷裂中最典型的代表。以紅色為主,下部逐漸變成黃色,有幾條近垂直的大型節理發育,巖壁上洞穴密布,其中的一條大型節理沿節理面受流水溶蝕與沖蝕作用形成一個近正方形的空洞,空洞位于雷聲峰一側的絕壁之上,洞內還清晰可見兩個小洞,洞口裸露;每年春雷響起之時,洞中也會傳出陣陣雷聲,以此得名。雷神峰集地貌價值、景觀價值、美學價值和文化價值與一身,是一處不可多得的寶貴的地質遺跡資源。

5 結論

(1)本次詳查確定崆峒山國家地質公園地質遺跡點183 處,除已有的58 處外,考察新發現地質遺跡點125處;

(2)結合崆峒山地質公園實際情況,建立崆峒山地質遺跡類型劃分體系,將公園內地質遺跡分為3 個大類,8個類別,16個亞類。在增加了地質遺跡的數量的同時,更豐富了地質遺跡的種類;

(3)運用定性評價和定量分析評價相結合的方法,對崆峒山地質遺跡調查實際情況對崆峒山地質遺跡進行了綜合評價。確定世界級地質遺跡4處,國家級地質遺跡29 處,省級地質遺跡44 處,縣(市)級地質遺跡106處。對地質遺跡的科學價值的認識有所提高;

(4)對新發現的這些地質遺跡資源的保護與開發展開了詳細的調查認識,已對地質遺跡旅游線路等優化方面進行了相關研究;

(5)除系統調查了地質遺跡及其背景條件與科學價值外,這一次還全面調查了地質遺跡保護、地質公園建設及國家地質公園地質災害的預防與治理,這些方面將做專門的探討;

(6)總體認為崆峒山國家地質公園內地質遺跡整體價值水平較高,已初步具備了申請世界地質公園的潛力。

6 存在的問題與討論

(1)本次調查實測了兩條地質剖面,初步確認了崆峒山國家地質公園范圍內地層的界限,但是對于準確的地層的界限還需要進行大量的工作;

(2)由于條件的限制,對于十萬溝地質旅游景區地質遺跡的調查比較欠缺,同時存在地質遺跡資源保護與開發困難等問題;

(3)對地質遺跡的評價主要還是依據《重要地質遺跡調查技術要求》,用以評價丹霞地貌地質遺跡存在一定的局限性,因此還需對地質遺跡的評價標準進一步的研究。