林場級森林多功能經營類型設計

雷湘齡,薛楊,王小燕,林之盼,宿少鋒

海南省林業科學研究院(海南省紅樹林研究院),海南海口 571100

森林具有涵養水源、保持水土、調節氣候等的生態功能,能為人類生存發展提供木材、食物、能源、物種基因資源等,帶來經濟效應和社會效應,不僅保障了國家生態安全、提供戰略木材儲備、豐富林副產品供給,同時在改善人類宜居環境、建設生態文明、應對全球氣候變化等方面具有不可替代的作用。世界各國最初對林業的看法僅為木材生產,然而隨著人類社會的進步和發展,在人口增長、資源短缺、土地荒漠化、環境污染、全球氣候變化等問題出現并日趨嚴重的背景下,逐步開始注重發揮森林的多種效益,致力于森林的可持續經營發展[1-2]。從為人類服務的角度看,森林具有多種功能,其重要性是不盡相同的,不同功能的利用程度及重要性因時間和空間不同而產生差異,具有區域性和時代性,即存在一種或多種主要功能。森林的不同功能之間存在對立統一的矛盾關系,并且在利用壓力越大和環境越惡劣的情況下表現得越明顯,發揮森林的多功能特征和平衡綜合經營效益的規劃設計是現代森林經營的重要任務[3],需通過科學經營才能夠把多種功能潛力變為實際最優的整體效益。

科學經營森林的前提是科學合理地規劃設計森林的經營目標。如何設計兼顧層次環境景觀和生態和諧要求的目標林相,注重發揮森林在經濟、社會、生態、文化等方面的多種效益,已成為森林多功能經營成功與否的核心問題。但由于森林經營工作的長期復雜性和目標的不確定性,這就需要一種設計方法來表達各方面的需求和描述森林發展的最終林相。

森林發展類型是根據林分當前的林學和生物學特征,結合當地的社會、經濟情況著眼于具體森林對象的發展方向,提出未來林分的組成、結構和功能,是潛在的天然森林植被類型及其演替過程與森林經營的技術可行性和經濟發展需求相結合的一種近自然森林經營的導向模式,反映了森林的多功能性,同時又是對森林不確定性的可行性估計[4-5]。近些年,北歐已有許多國家對森林的經營發展模式進行了大量研究和探討,從發展理念、可視化描述和構建框架的表達到森林發展模式設計[6-7],林業研究者已經利用森林發展類型作為一個表達工具來交流森林的結構經營理念和規劃設計方法,經過多年的實施形成了一套完整的森林發展經營設計模式和寶貴的森林經營案例[8]。多功能森林經營模式在國內的研究主要集中在森林多功能效益的規劃和可視化模擬方面[9-10],孟京輝等以森林發展類型為參考指南,對熱帶中部山區退化次生林,通過樹種結構調整、保護和促進林下更新等撫育經營措施,取得良好的效果[11]。但截至目前,把森林自然類型、經營目標發展類型和生態功能類型等綜合的設計還鮮見報道。

森林經營對林分結構的組成和動態變化有著很大的影響[12-13],對于一個經營單位而言,由于各小班經營目標和自然條件存在較大差別,尤其是設計混交林的森林經營計劃,由于復雜的森林結構,就更需要森林發展類型來描述這些動態的變化[6]。多功能森林經營模式作為可持續發展理想中的森林經營目標,在空間尺度上的設計與傳統森林經營方案中的“作業級”類似,是在于經營單位和具體林分之間的一個經營目標、動態特征和自然性質總體上相同的森林經營計劃單元[2]。經營活動是根據小班的特點歸類并組織成不同的經營類型來設計的,并結合多功能森林經營的相關原則和功能區劃結果,進行多功能森林經營類型的規劃設計。

文章提出多功能森林經營類型規劃設計的一般性原則,并以海南省島東國有林場為例,提出相應的森林經營體系設計和小班模式設計。以木麻黃(Casuarina equisetifolia)人工林為研究對象,有機結合森林的生態功能類型、經營目標類型和森林自然類型,探索多功能森林發展模式與經營類型相結合的方法,為發揮以森林多功能價值為目標的森林經營規劃設計和制定小班具體的經營措施提供科學依據。

1 數據和方法

1.1 研究區概況

海南省國營島東林場位于海南東北部的文昌市境內(19°40′N~20°06′N,110°36′E~111°01′E),面積約1.2 萬hm2。屬熱帶北緣沿海地帶,具有熱帶和亞熱帶氣候特點,年均氣溫為23.9 ℃;雨量豐富,受臺風影響造成時空分布不均,具有明顯的干、濕兩季,年均降雨量為1721.6mm。屬雷州低洼列南緣,土壤類型主要包括濱海砂壤、淺海(大陸架)沉積砂土、幼年性磚紅壤和沙巖地。

2 多功能森林經營類型設計

2.1 多功能森林經營類型設計原則

(1)經營強度原則:經營強度是指森林經營設計中對目標森林的自然形態和人工形態兩個方面的比例關系,也包括導向這個目標狀態的森林發育進程中人為措施投入和控制的程度。

(2)樹種特性原則:多功能經營的基本特征就是盡可能經營混交林,因為實現和表達多功能森林經營目標的基本要素是不同樹種之間的組合,所以對不同樹種特性的了解、選擇及組合模式,是多功能森林經營設計的最關鍵的技術環節。

(3)適地適樹原則:基本要求是不同樹種之間的組合在特定的立地條件上能夠持續的生長和進行自我更新。這個原則可以用坡度坡位、海拔范圍、土壤類型、特殊立地與特別樹種等4 個指標加以表達,該研究區僅涉及土壤類型。

(4)目標森林發展類型整合原則:森林發展類型(FDT-Forest development type)是對目標森林進行規劃的模式化表述方法,是潛在的天然森林植被類型及其演替過程與森林經營的技術可行性和經濟發展需求相結合的一種近自然森林經營的導向模式,主要在林分層次上描述森林經營活動的可能影響,規劃設計出未來森林動態發展的目標和期望達到的多功能森林狀態,以導向森林經營長期穩定地執行。

2.2 多功能森林經營體系設計

經營單位的多功能森林經營體系由滿足優勢樹種生態和作業特征的功能區劃、森林發展類型和林分作業法交互配合的技術體系構成。森林功能區劃是對森林經營單位內分布的所有森林按生產功能可持續性、保護生物多樣性、維持生態系統完整性、水源涵養和水土保持以及維護社區發展可持續性等原則和標準來區分和劃定不同林地空間功能特征的結果,目的是實現森林多功能對應不同經營強度的分級分類經營和管理;作業法是在不同功能區內實施目標森林發展類型的整個森林培育周期中管理和主要作業措施的綜合表述;發展類型是表達具體林分優勢樹種特性和功能目標并導向長期穩定經營進程的目標森林模式。

2.3 小班經營模式設計與分配

小班經營模式是基于具體小班立地條件和功能要求的經營目標和培育方法長期穩定的小班經營方法。一個具體的小班經營模式由三個部分構成,即發展類型、林分作業法和當前作業措施。其中,當前作業措施意味著是當年或近3a 內需要實施的林分作業內容。小班作業模式的設計主要通過目標森林發展類型與功能區劃及立地關系的綜合分析來實現。對于經營單位水平而言,不同的小班經營模式只有落實到具體的小班才能實現由理論技術向實際操作的轉變。小班經營模式在經營單位水平的分配和落實上主要考慮影響森林經營設計的功能區劃、土壤條件、海拔范圍等因素。

具體方法:將以上定性因素進行分級,設ni為第i個因子的等級數,xkij為某一樹種的第k個發展類型(k=1,2,3…n),第i個因子(i=1,2,3,4)的第j個等級值(j=1,…,ni),則該樹種目標森林發展類型的判斷X矩陣為:

設ymij為第m 個小班(m=1,…,n)第i個因子(i=1,2,3,4)的第j個等級值(j=1,…,ni),則小班的觀測值矩陣Y 為:

設Wi為第個因子的權重。則第m 個小班與第k個發展類型的距離值Lmk為:

根據Lmk值來判斷第m 個小班的發展類型,取Lmk(k=1,2,3)中值最小的。即第m 個小班的發展類型序號為Kmin(Lm1,Lm2,Lm3)。

根據上面的方法,使用VBA 語言編寫程序,就可以根據“發展類型設計表”自動計算出每一個樹種對應的小班的目標森林發展類型。

2.4 數據基礎

該研究以島東國有林場為例,規劃設計主要的數據包括:(1)二類小班調查的空間和屬性數據;(2)當前森林主要樹種數據;(3)立地類型數據(該研究位于濱海地區,海拔、坡度、坡向等不做考慮,僅考慮土壤類型);(4)反映經營單位潛在植被狀況的鄉土樹種調查數據;(5)主要樹種的經營參數數據。

3 多功能經營類型規劃設計結果分析

3.1 根據經營強度,對島東林場森林二次劃分

根據經營強度原則和森林多功能經營的需求,對島東林場的商品林和公益林進行二次劃分。將生境條件脆弱的商品林劃分為“Ⅲ控制性商品林經營區”(在一定條件和經營措施限制下,可對其進行收獲性采伐)以實現森林對水土保持、生態保護的功能;將地勢平緩、生態保護壓力小的公益林劃分為“Ⅱ一般生態公益林保護經營區”(可進行經營性采伐)。未被劃出的商品林和公益林則分別定義為“IV一般性商品林經營區”(沒有特定功能限制的區域為純用材生產區域)和“I 特殊生態公益林保護經營區”(具有保護性質的功能區域,實行嚴格保護)。

演替競爭性、耐蔭性、珍貴性和速生性等樹種的經營學和生態學特征是指導森林經營模式設計(發展類型設計)的基礎。木麻黃為經濟價值一般的較速生樹種。實現該樹種的多功能經營模式設計需要對適應該地區環境條件且能與木麻黃混交生長的樹種的特性進行分析。大葉相思、苦楝作為較速生的樹種可以同木麻黃在地勢平緩的商品林經營區進行混交,通過皆伐作業提供木材生產;降香黃檀、瓊崖海棠為慢生、耐蔭性強的珍貴樹種在限制性商品林區采用作業強度較低的收獲經營方式能夠同時發揮森林的經濟和生態功能;紅花天料木處于演替的頂級階段,在一般公益林區與木麻黃混交并采用強度低的擇伐作業能夠將當前森林向結構穩定、功能完善的森林群落導引。

根據樹種自身特性及樹種間的相容和互補關系能夠得到不同經營模式的樹種組合,樹種對于立地條件的適應性分析能夠指導不同經營模式在具體地塊的落實。

3.2 島東林場木麻黃森林發展類型設計

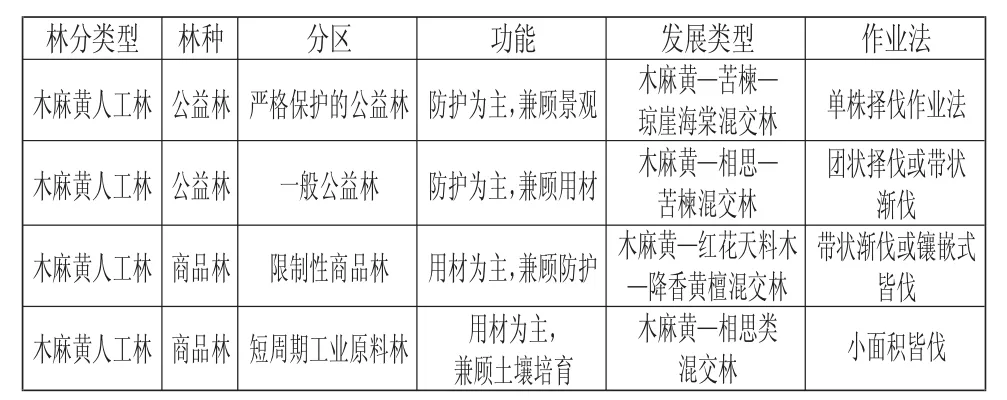

木麻黃林目標森林發展類型是以立地和環境分析、樹種特性和種間關系分析及經營強度和功能區劃分析為基礎,結合具體的經營目標提出的多功能森林經營發展的模式。表1 給出了島東林場木麻黃的目標森林發展類型。

表1 木麻黃人工林發展類型設計Tab.1 Forest Development Types of Casuarina equisetifolia

3.2.1 FDT- 1 木麻黃—苦楝—(瓊崖海棠—鴨腳木—黃槿)等多樹種防護和景觀游憩林

森林概觀:應用于沿海防護林基干林帶木麻黃人工林,通過混交苦楝而促進種間競爭,促進木麻黃的優勢木快速生長。在次林層的樹種有,混交生長的耐陰鴨腳木和瓊崖海棠,具有穩定林分結構的作用,該建群種的配置可最大限度的發揮出協同生長、互相促進的種間效應,逐漸增強防護林的樹種穩定性和多樣性。

目標林相:木麻黃、苦楝、瓊崖海棠等多樹種混交林,目標直徑木麻黃45cm+、苦楝35cm+、鴨腳木35cm+,目標蓄積180m3/hm2,低強度單株擇伐收獲達到目標直徑的林木,用人工植苗更新,輔助以促進天然更新。

近期經營措施:在原有木麻黃純林內的林窗和林間空地進行闊葉鄉土樹種的補植和苗期管護。

3.2.2 FDT- 2 木麻黃—相思—苦楝速生性防護兼用材混交林

森林概觀:應用于沿海防護林基干林帶后沿的公益林區,通過速生樹種相思和苦楝的混交可改善土壤肥力,降低病蟲害風險等,綜合形成高活力而穩定同時提供速生材的多功能林。

目標林相:木麻黃、相思、苦楝等速生闊葉樹種混交林,木麻黃40cm+;相思35cm+;苦楝35cm+。目標蓄積160m3/hm2,團狀擇伐或帶狀漸伐達到目標的林木,用人工植苗更新,輔助以促進天然更新。持續的撫育性經營使得林分的總生長量保持在10m3/(hm2·a)~12m3/(hm2·a)。

近期經營措施:團狀或帶狀采伐滿足收獲的林木,采伐形成的林窗空地進行闊葉鄉土樹種的補植,并進行苗期管護。

3.2.3 FDT- 3 木麻黃—相思—紅花天料木—降香黃檀珍貴用材混交林

森林概觀:應用于島東林場土壤條件較好的幼磚紅壤區的木麻黃人工用材林,通過混交補植珍貴鄉土樹種,提高森林整體的經濟價值。

目標林相:木麻黃、相思、紅花天料木和降香黃檀等多樹種混交林,木麻黃40cm+、相思40cm+,主伐年齡30a;紅花天料木和降香黃檀55cm+,主伐年齡55a 以上,公頃蓄積220m3/hm2。

近期經營措施:小面積鑲嵌式皆伐或帶狀采伐滿足收獲的林木,采伐形成的林窗空地進行闊葉鄉土樹種的補植,并進行苗期管護。

3.2.4 FDT- 4 木麻黃—相思速生用材林

森林概觀:應用于島東林場集約經營的木麻黃人工用材林,通過混交補植速生闊葉樹種的種間交互促進林分的生長,改良地表土壤狀況,提高森林整體生物量和經濟價值。

目標林相:木麻黃、相思混交林,木麻黃30cm+、相思30cm+,主伐年齡25a,公頃蓄積150m3/hm2。

近期經營措施:小面積皆伐或鑲嵌式皆伐滿足收獲的木麻黃,進行木麻黃與相思的帶狀混交造林。

4 問題與討論

多功能可持續森林經營是—個長期的作業過程,不同的培育目標和自然條件在不同立地條件下進行具體的作業措施和經營計劃各不相同。需要進行多學科、多層次、多方面的綜合分析,將森林生態功能類型、自然類型和經營目標類型等進行有機結合,構建多功能森林經營體系,以不同森林類型的自然特征和主導功能目標按照要求制定適用的經營計劃,并因地制宜的設計對應的森林作業法以此規范長期的經營活動。

在保持林分穩定性和持續的生產力的森林多功能經營原則指導下,針對主要樹種的發展類型設計具有兩個主要特征:(1)盡可能通過混交或增加伴生樹種的途徑來開發利用兩個或多個樹種間的“互生—共生關系”來改善和維持林分的肥力、生長力和穩定性;(2)通過較長輪的伐期配合鑲嵌式小面積皆伐作業、或采用皆伐作業以外的其他林分作業法來滿足森林的生態環境保護和維持生態系統完整性的基本要求。這兩方面的考慮就是對經營強度、樹種特性和適地適樹三項原則的具體表達。由于森林經營的長期性特征,這里提出的發展類型的一部分是有經驗和案例支持而較為具體可靠的,而另一部分的設計的完整動態和重要參數還需要在1~2 個經理區的時間來驗證和具體化。

小班是林場經營活動開展的基本單位,將森林經營設計落實到小班一直是一個難點。該文采用最小距離的判斷方法,將木麻黃純林目標森林發展類型落實到具體經營單位的不同小班中,將對編制森林經計劃提供一定的理論依據。然而,由于人為因素的不確定性,森林發展類型與適應的森林功能區和立地條件匹配往往與實際的情況存在差異,通用算法實現的經營類型規劃還需要在實踐中進一步修改與完善。