青田縣生態(tài)公益林建設(shè)現(xiàn)狀與發(fā)展對策

張峰玲

青田縣林業(yè)局,浙江青田323900

生態(tài)公益林是以為社會提供生態(tài)效益為主要目的,對社會提供生態(tài)屏障、維護生物多樣性的防護林體系。1997 年青田縣開始實施封山育林,并且將其作為發(fā)展山區(qū)經(jīng)濟,改善生態(tài)環(huán)境、改善整體投資環(huán)境的重要舉措。2004 年開始,實行森林生態(tài)效益補償機制,將重點公益林補償納入政府公共預(yù)算。2021 年省級以上公益林總面積增加到了14.28 萬hm2,占全縣林地總面積的68.76%,分布在32 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、2個林場、322 個村,主要涉及分布在水源保護地的水源涵養(yǎng)林,連片的農(nóng)田防護林等33hm2以上的闊葉林、混交林,有效保護了重要生態(tài)防護區(qū)域[1]。

18 年來,青田縣積極推進森林管護公益林護林員建設(shè),強力推進護林管護。目前全縣落實了護林員管護制度,每個林區(qū)都按照屬地管理的原則,劃定了管護區(qū),聘用了對應(yīng)的管護人員,一一簽訂了護林員管護協(xié)議,出臺了對應(yīng)的管理辦法,通過年度培訓(xùn)、日常網(wǎng)絡(luò)發(fā)送短信的方法,加強了日常護林員、監(jiān)管員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),同時考核和績效相結(jié)合,把護林員的管護績效跟年底績效相結(jié)合,實行制度管理以及嚴(yán)格的考核管理和績效評價。

1 青田縣自然情況概述

青田縣地處浙江東南部,為甌江的中下游縣,屬浙江省麗水市,東臨溫州、西接麗水、北臨縉云縣、南鄰瑞安,總面積24.8 萬hm2,其中林業(yè)用地20.77萬hm2,占土地總面積的83.75%,森林覆蓋率81.56%,森林蓄積量1076.11 萬m3,有“九山半水半分田”之稱。青田縣區(qū)域?qū)儆趤啛釒Ъ撅L(fēng)氣候,年無霜期256d,年平均溫度18.1℃[1],四季分明,雨量充沛,年平均降水1800mm,丘陵較多,地帶性植被的垂直分布較為明顯,植被主要為闊葉林,生物多樣性豐富,森林植被種類多樣,動植物鳥類兩棲類豐富度較好。

2 青田縣公益林現(xiàn)狀

2.1 青田縣公益林情況

近年來青田縣以建設(shè)美麗青田、森林青田為主要突破口,重點防治水土流失,開展水源涵養(yǎng)防護,加快沿海防護林、甌江綠色長廊、生物防護林帶、惠民建設(shè)四大生態(tài)建設(shè)體系[1],以甌江兩岸為中軸,重點打造景觀生態(tài)林、涵養(yǎng)林,大力選用鄉(xiāng)土樹種,如杜英、楓香、木蘭等鄉(xiāng)土樹種開展植樹造林。形成了生態(tài)良好、質(zhì)量優(yōu)秀、單位蓄積量大的闊葉混交林,形成了極為良好的生態(tài)公益林。通過18 年來的生態(tài)公益林建設(shè),青田縣打造了質(zhì)量高、樹種結(jié)構(gòu)合理、森林季相美觀、生物多樣性豐富、防護效果優(yōu)良的生態(tài)公益林,為青田縣的生態(tài)建設(shè)奠定良好的基礎(chǔ)。

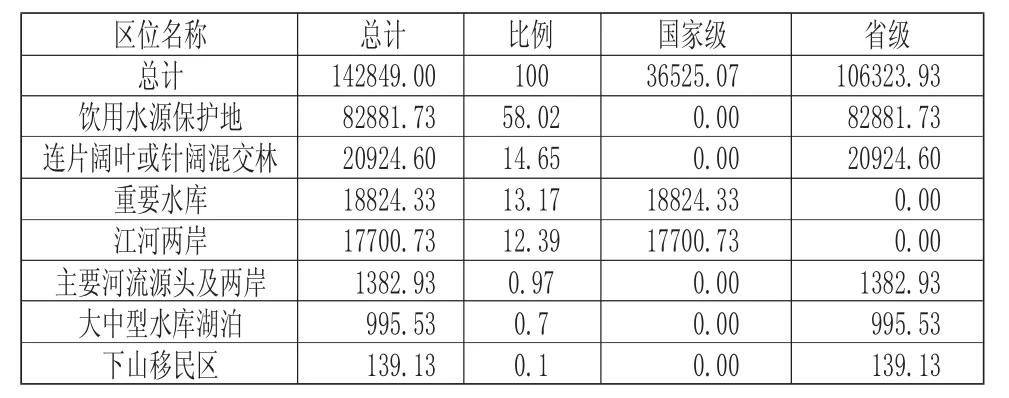

青田縣公益林面積共有142849.00hm2,具體占比見表2。

表1 青田縣公益林按權(quán)屬分布情況Tab.1 Statistics of distribution of public welfare forest by ownership in Qingtian County單位:hm2

2.2 林分生態(tài)區(qū)位情況

根據(jù)最新區(qū)劃要求和標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合青田縣實際,針對生態(tài)區(qū)位重要性和社會經(jīng)濟發(fā)展水平,公益林和商品林之間的不同經(jīng)營模式,經(jīng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、林業(yè)局三級審核后確定公益林生態(tài)區(qū)位,全縣公益林生態(tài)區(qū)位有7 類,分別為飲用水源保護地、連片闊葉或針闊混交林、重要水庫(灘坑水庫)、江河兩岸(甌江)、主要河流源頭及兩岸(甌江)、大中型水庫湖泊(灘坑水庫)、下山移民區(qū)。其中飲用水源保護地82881.73hm2,占58.02%;連片闊葉或針闊混交林20924.60hm2,占14.65%;重要水庫18824.33hm2,占13.17%;江河兩岸17700.73hm2,占12.39%;主要河流源頭及兩岸1382.93hm2,占0.97%;大中型水庫湖泊995.53hm2,占0.70%;下山移民區(qū)139.13hm2,占0.10%。公益林生態(tài)區(qū)位按事權(quán)等級統(tǒng)計見表2。

表2 青田縣公益林生態(tài)區(qū)位分布情況Tab.2 Statistics of ecological location distribution ofpublic welfare forest in Qingtian County單位:hm2、%

2.3 林分林種情況

全縣公益林按林種分:防護林面積為140056.33hm2,占98.05%;水源涵養(yǎng)林面積為85902.33hm2,占60.14%;水土保持林面積為54154.00hm2,占37.91%;特用林面積為5.60hm2,占0.004%;環(huán)境保護林面積為4.93hm2,占0.003%;名勝古跡和革命紀(jì)念林面積為0.67hm2,占0.005%;其它面積為2787.07hm2,占1.95%。公益林按林種面積比例統(tǒng)計見表3。

表3 青田縣公益林林種分布情況Tab.3 Statistics of forest species distribution of public welfare forest in Qingtian County

2.4 林分地類情況

全縣公益林面積142849.0hm2,根據(jù)地類劃分,喬木林地面積為128390.9hm2,占公益林面積的89.88%;竹林地面積為5328.4hm2,占3.73%;疏林地面積為367.5hm2,占0.26%;灌木林地面積為5975.1hm2,占4.18%,其中特殊灌木林地4754.7hm2、一般灌木林地1220.3hm;未成林造林地面積為195.6hm2,占0.14%;跡地面積為417.7hm2,占0.29%,其中采伐跡地3.9hm2,火燒跡地413.7hm2;宜林地面積為2173.8hm2,占1.52%,其中造林失敗地17.9hm2、規(guī)劃造林地1859.9hm2、其它宜林地296.1hm2。

2.5 林分起源情況

全縣公益林林木資源面積142849.0hm2。天然林資源面積為125115.13hm2,占公益林林木資源面積的89.20%。其中:國家級33249.67hm2,占天然林面積的26.58%;省級91865.47hm2,占73.42%。人工林資源面積為15142.40hm2,占公益林林木資源面積的10.80%。其中國家級3275.40hm2,占人工林面積的21.63%;省級11867.00hm2,占78.37%。

2.6 分權(quán)屬情況

(1)按林地所有權(quán)分。全縣公益林林地所有權(quán)以集體為主,集體面積134939.53hm2,占公益林總面積的94.46%;國有面積7909.47hm2,占公益林總面積5.54%。

(2)按林木使用權(quán)分。全縣公益林林木使用權(quán)以集體為主,集體面積82849.07hm2,占公益林總面積的58.00%;個人面積51916.67hm2,占36.34%;國有7908.60hm2,占5.54%;其它174.67hm2,占0.12%。

3 青田縣公益林存在問題

3.1 部分林分結(jié)構(gòu)不合理,防護功能有待提高

在全縣公益林防護效果良好、林分質(zhì)量優(yōu)秀的同時,林業(yè)部門注意到有部分林分遭到了病蟲害襲擊后,演替成為單一群落,部分林相冬季效果較差,而且呈現(xiàn)出分布不均、效果不強的現(xiàn)狀。同時,該部分的森林群落結(jié)構(gòu)層次較為簡單,總體生態(tài)防護效果較差,和青田縣當(dāng)前的生態(tài)景觀、生態(tài)功能、生態(tài)防護效果沒有形成配套。

3.2 社會重視不足,管理有待加強

通過18 年的建設(shè),青田縣的生態(tài)公益林建設(shè)取得了較好的效果,但生態(tài)公益林社會重視還不夠,由于缺乏宣傳等諸多因素的影響,個別村干部認(rèn)識不到位,對于生態(tài)公益林建設(shè)只停留在林業(yè)部門的建設(shè)表面,有些部門即使有護林員,但經(jīng)營管理困難,工作難以落實,護林工作有點沒有面的現(xiàn)象依然突出,部分偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)自身情況,將部分林分并入了重點生態(tài)公益林管護范圍,但由于公益林管護屬性的特性,達不到當(dāng)前經(jīng)濟、社會的主流認(rèn)同,只能較多地在林業(yè)部門的體系內(nèi)開展生態(tài)公益林的管理工作。同時,由于生態(tài)公益林上需要開展年度撫育更新,林分監(jiān)測等建設(shè)工作開展是到位了,后續(xù)的監(jiān)測管護工作還需要進一步努力。

3.3 公益林補償制度尚需改善

全縣大部分森林被區(qū)劃為生態(tài)功能后,經(jīng)營活動受到限制,除森林內(nèi)必要的撫育管理措施外,主要森林的采伐被停止。原有的利用采伐獲得收入的集體和個人,收入也受到了影響。雖然從2004 年起按照生態(tài)效益補償標(biāo)準(zhǔn)開展補償,而且補償標(biāo)準(zhǔn)逐次提高,每年都有財政的大量資金投入效益補償,資金已達到600 元/hm2。由于補償資金較少,除管護人員工資和對應(yīng)的森林資源管護、林分監(jiān)測、防治防護等幾項費用之外,村級集體得到的補償資金較為有限,導(dǎo)致村民對于重點生態(tài)公益林管護不重視。尤其是經(jīng)濟條件較弱的村鎮(zhèn),對于生態(tài)公益林的管護更是流于表面,很難有充足的資金開展公益林的管護、病蟲害、防火更新等。生態(tài)公益林的補償制度還有待進一步的改善。

3.4 護林員總體隊伍水平不高

由于重點生態(tài)的自身屬性問題,我們主要采取護林員固定管護片區(qū)制度,2004 年開始,全省協(xié)同開展了公益林專職制度。但是由于資金的影響,護林員的報酬普遍不高,難以支付較高的護林員工資,保障護林行動。當(dāng)前大多數(shù)護林員年紀(jì)平均年齡在60歲左右,文化程度難以適應(yīng)新的形勢需要,然而在基層,文化水平高、體力好的不愿意從事相關(guān)的護林員工作,但在日常的生態(tài)公益林維護中需要大量精力投入公益林的管護防火工作,尤其是生態(tài)公益林保護工作需要開展日常巡護、保障森林火災(zāi)打小打了。青田縣目前的森林護林員隊伍難以適應(yīng)規(guī)模龐大的生態(tài)公益林管護需求。

4 公益林建設(shè)對策

4.1 建立健全管理制度

制度是一切管理的基礎(chǔ),如何在生態(tài)公益林建設(shè)的制度上加以創(chuàng)新是擺在當(dāng)前青田縣生態(tài)公益林建設(shè)的主要難題,借助林長制的需求,開展日常的維護巡邏督察、年度考核以及獎金激勵等,都需要形成切實可行、行之有效、上下一心的基礎(chǔ)制度。借助生態(tài)公益林資金保障制度重點解決補償資金不足的問題,利用財政轉(zhuǎn)移支付渠道保障每年不斷提高的補償資金[2-5],通過開展宣傳,提高群眾的護林主動性,保障生態(tài)公益林的監(jiān)管和維護。利用多層次多角度的全媒體宣傳,廣泛宣傳生態(tài)公益林的重要性。利用好各種的載體,如生態(tài)文化基地、生態(tài)康養(yǎng)基地,發(fā)展生態(tài)文化,充分發(fā)揮好利用好生態(tài)公益林的生態(tài)示范效果[5-7]。

4.2 完善和健全生態(tài)公益林補償制度

生態(tài)公益林補償制度作為青田縣生態(tài)公益林管理中極為重要的一部分,如何讓其發(fā)揮好核心作用,發(fā)揮好主體作用,是擺在我們當(dāng)前的重要課題,部署好、發(fā)揮好生態(tài)公益林的補償機制,是重中之重,保障群眾在對生態(tài)效果的認(rèn)同上、認(rèn)可上,有了全局性的認(rèn)識。才能夠徹底改變生態(tài)森林、生態(tài)效果被無償使用,森林經(jīng)營者、維護者只有投入無回報的尷尬境地。同時在審計上計算生態(tài)公益補償?shù)耐瑫r,適當(dāng)?shù)亻_展市縣級公益林的劃定、給予適當(dāng)補充,對于生態(tài)公益林占比大的經(jīng)濟條件薄弱村,進行縣級財政的相對補充,同時開展生態(tài)公益林在相關(guān)村鎮(zhèn)的進一步整合,并開展政策性補償和定向范圍的勞務(wù)補償政策,形成多重經(jīng)濟補償,將生態(tài)效益進一步轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟效益,進一步落實到村民本身、落實到生態(tài)公益林建設(shè)的實處[8-9]。

4.3 加強護林員隊伍建設(shè)

護林員在生態(tài)公益林維護中發(fā)揮著極為重要的核心作用。護林員自身的素質(zhì)直接關(guān)系到生態(tài)公益林隊伍的戰(zhàn)斗力,如何建設(shè)一支強有力的護林員隊伍,一直是青田縣生態(tài)公益林建設(shè)的重要難題。整合現(xiàn)有資源不斷開展護林員的培訓(xùn),同時提高護林員的準(zhǔn)入門檻,在現(xiàn)有護林員隊伍的基礎(chǔ)上,將護林員平均年齡控制在60 周歲以下。對于身體素質(zhì),更要開展從嚴(yán)從緊的年度體檢工作,保障相關(guān)護林員工作的順利進行。借助當(dāng)前的護林員專用手機傳遞巡護信息,及時建立起森林資源的日常維護監(jiān)管數(shù)據(jù)庫體系,同時通過APP 掌握護林員的出勤情況,加強護林員日常的巡護監(jiān)管。開展系統(tǒng)培訓(xùn),不斷提高整體隊伍水平,建立起適合青田本地的護林員綜合考核制度。做到月度考核和年度考核相結(jié)合,年度生態(tài)效益跟年度質(zhì)量體系相結(jié)合,真正建立起一支能夠切實維護生態(tài)公益林管護效果,提高生態(tài)公益林管護效益的管護隊伍,同時也要不斷爭取提高護林員的總體工資水平,保障工作積極性[10]。

4.4 建立起適合本地的生態(tài)公益林管理模式

采用森林資源“一張圖”管理生態(tài)公益林開始成為公益林建設(shè)的重要保障,但是現(xiàn)有的模式落地到現(xiàn)場,仍然顯得傳統(tǒng)、滯后。在重要的生態(tài)公益林建設(shè)中,往往采用自主管護為主,專業(yè)管護為輔。建立適合青田生態(tài)公益林的管理模式,就需要針對當(dāng)前的問題,針對現(xiàn)有不足開展在林長制框架下的一系列生態(tài)公益林管理模式創(chuàng)新,對于青田縣的生態(tài)公益林制度進行進一步的優(yōu)化,同時參照附近縣區(qū)的優(yōu)秀經(jīng)驗,對本縣的生態(tài)公益林建設(shè)制度建設(shè)開展進一步的提升。

4.5 優(yōu)化生態(tài)公益林資金渠道

當(dāng)前,青田縣四大領(lǐng)域重點工作項目資金缺口較大,生態(tài)公益林管護難度也隨之加大。生態(tài)公益林建設(shè)的同時也要逐步開放利用生態(tài)公益林開展森林生態(tài)旅游,發(fā)展當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)優(yōu)勢,吸引工商資本投入,大力發(fā)展森林旅游項目。使得周圍群眾享受到生態(tài)公益林建設(shè)的優(yōu)勢,對維護生態(tài)公益林、建設(shè)生態(tài)公益林更有動力。

4.6 加強監(jiān)督保障資金發(fā)放

青田縣林業(yè)部門要根據(jù)相關(guān)規(guī)定,逐步完善生態(tài)公益林的管護制度,落實好資金保障制度,在日常和年度開展不定時督查,維護好林農(nóng)權(quán)益,堅持公平、公正、公開,建立專款專用、定期督查方式,建立起村定清冊,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、林業(yè)局雙重審核,縣財政局共同監(jiān)管,第三方不定期開展績效評價綜合管理資金模式,并采用大數(shù)據(jù)開展雙隨機抽查,確保資金發(fā)放到位。