既有建筑增建地下空間技術的仿真數值模擬研究

湯熙海

(南京高等職業技術學校,江蘇 南京 210019)

隨著我國經濟建設的不斷發展壯大,國內大中型城市的人口密集度逐年提高,人們對城市建設與發展的速度和質量均提出了更高的要求和挑戰,建設新型、現代化的城市已迫在眉睫。其中對于城市空間的全面、合理利用逐漸成為未來城市發展的總體趨勢。在現階段經濟建設與發展基礎上,對城市中大量存在的既有建筑進行增層改造或地下空間開發利用,是目前城市建設和發展的主流方向。

1 既有建筑增建地下空間技術

1.1 地下空間增建技術

既有建筑地下空間的增建與改造工程是一項系統的、綜合性的施工技術體系。它包括既有建筑的安全鑒定與加固改造、既有基礎的主動與被動托換、基坑支護體系的建立、土方工程的開挖以及地下空間體系的建立等,同時,施工的全過程受到周邊環境復雜、施工作業面狹小等各方面因素的制約。針對既有建筑地下空間的增建與改造工程技術綜合性高、施工難度大的特點,本文采用仿真數值分析的方法,對增建改造過程進行仿真模擬,重點探討既有建筑地下空間的增建與改造過程中,對既有建筑本身和周邊環境的影響,為工程實踐提出切實、可行的施工方案。

1.2 模擬分析工況

本文所討論的既有建筑為目前城市中大量存在的框架結構建筑。該類建筑具有較典型的框架結構特征:一般為多層、框架結構,基礎形式為淺埋式獨基、無地下室,且獨立基礎頂標高不能滿足地下空間的增建要求。基于現有的施工技術條件和實踐經驗,目前該類建筑的地下空間的增建與改造,可以采用以下三階段施工,如圖1所示。

初始狀態,如圖1a)所示。根據既有建筑特征,建立框架結構體系,并按照荷載規范要求,對既有建筑荷載特征值進行組合,并施加于結構構件,還原真實工況。

圖1 既有建筑三階段增建改造示意圖

階段一:支護體系與基礎托換施工。如圖1b)所示,首先,基坑支護構件施工,在既有建筑的周邊、用地邊界線內進行地下連續墻的施工,為后續逆作法土方工程提供保障。其次,既有建筑地坪層施工,回填土開挖至原基礎頂標高,并進行支撐和圍檁施工,形成支護體系。最后,對既有基礎實施錨桿靜壓樁施工,形成基礎被動托換的基本條件。

階段二:逆作法土方開挖。如圖1c)所示,在一階段施工的基礎上,實施逆作法土方開挖,形成地下空間,完成樁基礎與原獨立基礎的被動托換。

階段三:地下室結構體系建立。如圖1d)所示,按照逆作法施工作法,完成地下室底板和頂板的施工,并將既有建筑底層框架柱延伸至負一層,替換地下空間內的錨桿靜壓樁樁體,形成箱式基礎,地下空間增建改造完成。

2 數值分析的前處理

2.1 主體結構建模

本文對既有建筑地下空間的增建改造過程進行了仿真數值模擬。前處理部分,模擬對象為某五層、框架結構商業建筑,獨立基礎,柱網尺寸如圖2所示。

圖2 既有建筑實體建模示意圖

平面軸網尺寸為7.8m、6m和5.4m,如圖2所示。根據《建筑結構荷載設計規范》商業建筑樓面活荷載3.5kN/m,屋頂為不上人屋面,活載0.5kN/m。

2.2 地基土體建模

本算例的地基土體模型以某地下室增層改造項目實踐為背景,參照了該地區的巖土分布情況,如圖2b)所示。建模中,土體采用“C3D8R”三維八節點減縮積分單元,土體本構關系采用摩爾庫倫模型,由《工程地質手冊》確定其參考泊松比,詳細土層信息參見表1。

表1 地基巖土參數匯總表

2.3 模型邊界條件

在本算例中,逆作法基坑的開挖尺寸為27m×23.4m,深6.9m。模型的計算深度40m,水平邊界為基坑開挖深度的3~4倍,即以基坑邊緣為界,向四周各延伸25m,所得場地模型總尺寸為77m×73.4m×40m。

模型約束條件如下:地表水平面設為自由邊界,YZ面兩側邊界設置X向位移約束,XZ面兩側邊界設置Y向位移約束,模型底部邊界設置為固定約束。網格劃分以模型中部為核心計算區域,網格劃分單元應致密,外圍區域的網格尺寸適當增加。整個模型共計劃分為93159個網格單元格。模型詳細信息如圖3所示。

圖3 既有建筑ABAQUS建模

3 地下空間增建技術的影響分析

既有建筑增建地下空間技術的實現是一項復雜的系統性工程。整個增建技術的成敗取決于施工過程對其上部結構的影響。該影響是建立在既有建筑作為新建建筑的初始變形的基礎上完成的一個短暫的二次變形過程。并且相對于初始變形,既有建筑的二次變形能力存在著較大削弱。因此,既有建筑增建改造應著重強調施工過程中的沉降控制。

3.1 增建技術的沉降控制依據

《建筑地基基礎設計規范》GB5007-2011規定,框架結構,當地基土類別為中、低壓縮性土時,其相鄰柱基的允許沉降差限值為[0.002l],高壓縮性土時,允許沉降差限制為[0.003l],其中l為相鄰柱基礎的中心距。同濟大學葉書麟根據其多年的實踐總結,得出基礎托換后建筑物的沉降允許值為:均勻沉降3cm和相鄰柱基沉降差1cm。

3.2 增建改造過程對既有建筑的沉降影響分析

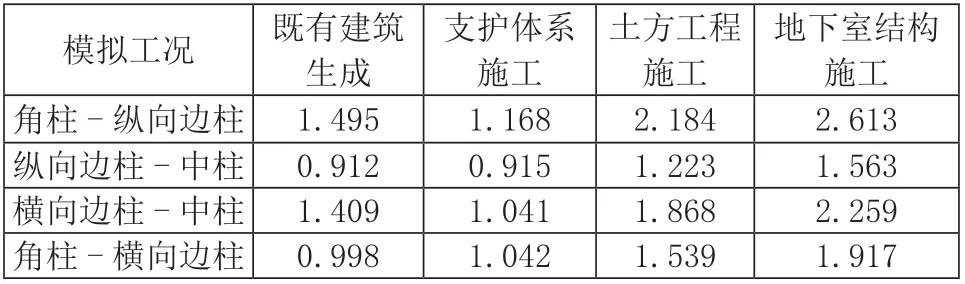

在不同的工況下,觀測本算例中16根框架柱柱基的沉降分布,找出最小沉降位置,將其他柱基沉降與之相減,獲得各階段下,柱基的相對沉降值,選取沉降明顯的中柱、角柱及邊柱為沉降分析的主要對象。所得結果見表2和表3。

表2 增建改造前后柱基沉降值(單位/mm)

表3 增建改造前后相鄰柱基沉降差值(單位/mm)

根據表2和表3中的數據,增建改造過程中,上部結構的最大沉降發生在中柱,最大沉降值為21.339mm,達到規范允許限值3cm的71.13%;相鄰柱基沉降差值以角柱與縱向邊柱間的沉降差值最大為2.613mm,達到規范允許限值1cm的26.13%。因此,在本次地下空間增建改造完成后,既有建筑仍處于可靠狀態。根據表2中的數據,上部結構的柱底沉降,中柱>邊柱>角柱;縱向邊柱>橫向邊柱。即從增建改造實施開始至竣工完成,上部結構的柱底沉降呈現出典型的“盆式”沉降的規律,并隨著施工的進程,緩慢發展。數值模擬過程中,當進行逆作法土方開挖工序時,柱底沉降發展明顯加劇,應注意對上部結構可能產生的不利影響。逆作法土方開挖的過程即完成基礎被動托換的過程,是整個增建改造技術中的核心關鍵工序,在實際增建改造中應注意放慢土方施工進度,并選擇恰當的取土方案,減緩上部結構沉降的發展,確保增建改造過程安全可控。

對表2和表3中的中柱最大沉降值和縱向邊柱與角柱之間的最大相鄰沉降差值進行提取,得到增建改造過程中柱底沉降與相鄰柱基沉降差的最不利情況,如表4所示。

由數值分析結果可知,在逆作法土方開挖過程中,既有建筑的荷載逐步由原獨立基礎轉移至樁基礎,錨桿靜壓樁的樁身和地基土之間側摩阻力逐漸增大,并發生附加沉降,呈現出典型的“盆式”沉降特征。在此過程中原獨立基礎發生了樁基被動托換,上部結構產生附加內力。表4中數據顯示,本文所設計的地下空間增建改造技術在理論上是切實可行的,能夠切實有效的控制柱底沉降及相鄰柱基沉降差值,確保既有建筑地下空間增建過程安全可靠。

表4 增建改造前后沉降分析(單位/mm)

4 結語

本文通過ABAQUS軟件對既有建筑地下空間的增建改造全過程進行了三維仿真數值模擬分析,獲得以下研究結論。

(1)通過多次的數值模擬分析,確立了一套切實可行的既有建筑地下空間增建改造技術,具有一定的實踐指導意義,可供實際的增建改造項目借鑒和參考。

(2)增建改造過程中,上部結構的實際沉降呈“盆式”沉降,隨著關鍵工序逆作法土方工程的開挖,基礎實現被動托換,此時柱底沉降發展迅速,直至增建改造完成。

(3)地下空間增建改造的數值模擬過程中,柱底沉降最大值為中柱21.339mm,相鄰柱基沉降差最大值為縱向邊柱與角柱之間2.613mm,滿足現行規范和規程的要求。