基于人工智能出行算法的網約合乘行為法律規制

管金平 宋福敏

摘 要:當代中國基于人工智能出行算法的網約合乘行為主要通過網約信息平臺締結契約,它建立在“云計算”和人工智能技術基礎之上,在提高了合乘的社會效益的同時,也產生了較大的社會風險。傳統合乘行為是一個簡單的民事互助契約法律關系,而網約合乘行為則由于人工智能出行算法提供的便利性,極容易異化為非法出租承運行為。北京、上海、廣州、深圳、廈門、杭州等地近年來已經探索出了對網約合乘行為進行規制的有效地方立法經驗,本文在這些經驗基礎上,按照《關于加強互聯網信息服務算法綜合治理的指導意見》要求,吸收交通部《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》對網絡預約出租汽車進行規制的經驗和教訓,提出由國務院出臺“網絡預約出租汽車和私人小客車合乘經營服務管理規定”,通過設置“網約合乘信息平臺經營性規則”和“網約合乘駕乘締約約束性規則”的形式,對網約合乘行為的社會風險進行有效控制。

關鍵詞:人工智能;合乘;網絡預約出租汽車;合乘信息平臺

基金項目:山東省社會科學規劃研究項目“基于人工智能出行算法的網約合乘行為法律規制研究”(21CFXJ06)。

[中圖分類號] D913.99 [文章編號] 1673-0186(2022)006-0102-015

[文獻標識碼] A ? ? [DOI編碼] 10.19631/j.cnki.css.2022.006.008

伴隨著經濟發展和城市化進程,不論東西方國家,都逐漸演化出了“合乘”(ridesharing)這一現象,它在現實生活中又經常被稱為“搭便車”“順風車”或“拼車”。在大數據時代,建立在“云計算”和人工智能技術基礎之上的網約合乘行為迅猛發展,為城市出行帶來了很大的便利。但是,因為相應的法律制度供給不足,導致網約合乘行為的法律規制缺位,產生了較大的社會風險。因此,亟須構建專門法律制度對之進行有效規制,促進網約合乘行業的健康發展。

一、合乘行為的內涵、發展脈絡與現實困境

總體而言,合乘行為是源自民間的非營利互助出行,其行為內涵、發展脈絡與現實困境,下文分別述之。

(一)合乘行為的內涵、法律性質與發展脈絡

合乘行為是指城市居民以降低出行成本為目的,通過互助的形式,由兩人以上共同搭載一輛私家車出行,并相互分攤出行成本的出行方法。伴隨著社會經濟的發展,城市化進程不斷加快,人口在城市中不斷積聚,城市生活日漸暴露出交通運力有限和出行需求過高之間的矛盾,城市合乘出行即是通過源自民間互助的力量來適度應對這一矛盾的現象。在城市化進程較早的西方發達國家,合乘早已有七八十余年歷史;而在中國,則是在進入21世紀后,伴隨著城市發展及其人口密集所帶來的交通擁堵、出行困難等問題而逐漸產生的新的社會現象。

從合乘出行的法律性質來看,它是一種民間非營利的合作性契約關系,私家車所有者(駕駛員)與合乘參與者構成這一契約關系的當事方。首先,私家車所有者與一個或多個合乘參與者之間通過締結契約的形式,共同在約定的時間和交通路線里共享私家車所有者提供的出行資源;與此同時,合乘參與者通常還會與私家車所有者達成一個成本分攤方案,由合乘參與者支付一定費用,補償私家車所有者因提供合乘資源所支付的油費、里程費和私家車折舊費等,該費用并非出行報酬,而是對合乘出行成本的分攤,換言之,合乘出行行為的法律屬性是一種非營利的經濟活動。當然,伴隨著社會發展,由于合乘出行在降低城市運力負擔、緩和交通壓力、促進低碳排放等方面的重要作用,不少國家和地區也開始通過多樣化的政策法規鼓勵居民選擇合乘出行的方式[1]。

伴隨著社會的發展,締結合乘契約關系的媒介也在不斷演化,在此背景下,合乘出行基本上經歷了三個階段的發展:第一階段可稱為“親友型”合乘,即私家車所有者與合乘參與者主要依托于親友或社區達成合乘契約,比如,同一社區居住的工作地點相同的兩個人,通過拼車的形式共同上下班。這是合乘的早期階段,也是合乘的最初始形態,歐美國家早在“二戰”前即已存在;我國亦有這方面的代表性案例,如2009年于湖北省武漢市常青花園新區社區管委會工作人員組織的“鄰里合乘”活動[2]。第二階段為“俱樂部型”合乘,即通過民間自發組建社會組織的形式,成立“汽車俱樂部”“合乘俱樂部”等組織,這可以使得合乘突破親屬或社區的界限,進一步提高民間締結合乘契約的便利性。第三階段為“網約型”合乘,即通過網約信息平臺締結合乘契約,這是合乘的當代新形態,目前僅經歷了十余年的短暫發展,但卻發揮出巨大的活力和經濟效益。最早的網約合乘信息平臺是2004年美國出現的“動態合乘”網約信息平臺[3]。中國2011年上線經營的“AA拼車網”則屬于國內第一個網約合乘信息平臺。通過網約信息平臺,合乘契約的達成最大限度打破了傳統合乘出行在人際關系、居住社區等方面的制約因素,展現出巨大的締約便利性和社會積極效果[4]。

(二)網約合乘行為的現實困境:人工智能技術下的風險

中國的網約合乘是在進入21世紀后,伴隨著城市化的發展而逐漸產生的,如今,在北京、上海這類一線大城市,由于城市交通承載力和出行需求之間的矛盾最為嚴峻,這些地區成為合乘需求最大的城市。換言之,中國的網約合乘出行在短短10余年間即走過了西方國家接近一個世紀的發展歷程,尤其是在最近幾年,由于大數據和人工智能技術的日臻成熟,通過移動手機軟件(App)提供的各類互聯網服務已成為相較個人電腦端軟件更為便利的服務方式[5]。在此背景下,各類依托于移動端App的網約型合乘活動日漸繁榮,成為這個時代網約合乘出行的“弄潮兒”。與之相對比,在西方國家具有濃郁歷史淵源的“親友型”合乘與“俱樂部型”合乘在中國都很快被大數據人工智能技術所湮沒,成為短期內“曇花一現”的產物。如今,在中國一、二線的城市生活中,通過手機App締結網約合乘服務來便利出行,已經是一個十分常見的現象。相較作為出租承運服務的網約專車,網約合乘采取的是一種“拼車”服務模式,該模式“車輛資源相對低端、乘車費用更低,僅由用戶與私家車主共同分攤合乘里程消耗的油、氣、電費用和過路過橋費用等合理出行成本,更多是為了滿足用戶上下班的乘車需求,以嘀嗒拼車、51用車、天天用車、滴滴順風車為代表”[6]。

人工智能機動車出行算法是指借助日臻成熟的大數據算法和人工智能技術,互聯網平臺經營者在云端建立實時學習城市交通出行狀況和規律的“人工大腦”,通過出行信息交互平臺App為城市機動車出行提供信息服務[7]。但是,數據技術既促進了我國網約合乘的發展,又產生了現實困境。如前所述,當代中國的網約合乘行為,多建立在“云計算”和人工智能技術基礎之上,這在提高了合乘的社會效益的同時,也產生了較大的社會風險。以最具代表性的“滴滴出行”平臺的順風車服務為例,滴滴開發了在云端建立的基于交通數據的人工大腦——“滴滴大腦”,它可以“實時學習城市交通出行規律,了解交通工具和道路情況,以毫秒級的速度實時計算,做出最優的供需匹配和智能調度”①。以這種人工智能出行算法為基礎,網約合乘行為的締約成功率和便利性均大大提高,但也一并帶來了社會風險的隱憂——合乘司機對乘客人身、財產安全的侵害行為時有發生。2018年,滴滴出行平臺接連于5月6日和8月24日發生了兩起順風車司機殺害女乘客的案件,面對公眾指責,滴滴已于2018年8月27日開始在全國范圍內下線順風車業務[8],從2019年底開始,滴滴的順風車服務雖逐漸開始復蘇,但直至現在,其面對的質疑和指摘從未停止過。

從社會發展趨勢來看,僅僅因為偶發的社會負面新聞而禁止網約合乘行為有“因噎廢食”之嫌,畢竟合乘有不可否認的社會公益性效果。在未來,伴隨著城市的進一步發展,合乘將在促進中國居民節約出行成本、低碳排放、緩解擁堵、釋放交通基礎設施建設壓力等方面發揮著越來越重要的社會功能[9]。當務之急不是對合乘一禁了之,而是如何從法律制度構建的角度,對基于人工智能出行算法下的網約合乘行為進行精準規制,既促進其社會正面效果的有效發揮,又能有效限制其可能產生的社會風險。

二、人工智能出行算法下網約合乘行為的法律關系結構與社會風險

如前所述,傳統的合乘出行在法律性質上是一個非營利的民事互助契約關系,私家車的所有者與合乘參與者構成這一契約的雙方當事人,前者提供出行資源,后者通常要向前者支付一定費用,以分攤其支付的出行成本,如果雙方存在親里好友關系,則也有可能無需分攤成本。在這一法律關系中,雙方以互助、非營利的目的參與契約,法律關系簡單、明晰,只要雙方明確了出行時間、路線以及成本分攤方式,幾乎不太可能產生復雜的法律糾紛。但是,基于人工智能出行算法的網約合乘行為則大為不同:駕駛員、合乘參與者均通過互聯網平臺企業尋求締約,合乘服務不再僅是一個由駕駛員與合乘參與者之間形成的二元結構,而演變為駕駛員、合乘參與者與合乘信息平臺企業之間的三方復雜法律關系結構;盡管對駕駛員與合乘參與者而言,合乘法律關系本質上依然是非營利的互助關系,但是,合乘信息平臺企業卻通過提供合乘締約信息而收取一定傭金,這一過程本質上具有明顯的營利性,是一種商事服務合同。也正因為這種法律關系性質與結構的變化,網約合乘行為引發了一定的社會風險。

(一)駕駛員與合乘參與者之間的法律關系與社會風險

在傳統的“親友型”或“俱樂部型”合乘中,合乘僅構成一個簡單的民事互助契約法律關系:駕駛員與合乘參與者基于降低出行成本的目的達成合乘契約,后者搭前者的“便車”,共同出行。依據具體合意的不同,合乘既有可能是免費的,又有可能存在一定的對價,即駕駛員與合乘參與者按照一定的標準對出行的油耗進行分攤,后者向前者支付一定的費用。但此處的費用并不意味著合乘是以營利為目的的機動車出租承運行為,而僅僅是一種成本分攤機制,駕駛員與合乘參與者之間并不構成營利性的運輸合同關系[10]。從這個角度而言,盡管合乘法律關系與出租承運關系均以提供一定的城市出行為合同標的,但二者的法律性質存在本質上的差別,后者主要呈現出一種商事契約關系[11]。對待營利性的出租承運服務,全球范圍內的多數國家或地區通常會設置嚴苛的法律制度對其進行規范化管理[12],如要求駕駛員必須符合一定的準入資質要求、出租汽車必須設置特定的裝潢與器械、對出租車服務價格實施政府定價,等等,這一規制框架即使在互聯網化后的網約出租車時代,也很大程度得以保留[13];但是,對待非營利性的合乘出行服務,則基于其在減緩城市交通擁堵、促進低碳出行等方面的考慮,通常以鼓勵、促進的立場設置相關法律制度,不會對其施加嚴格管制。

在網約合乘行為中,駕駛員與合乘參與者作為民事互助契約法律關系的本質并未發生變化,但締約環境卻產生了根本性的變動。依托于人工智能出行算法支撐下的合乘信息平臺,駕駛員與合乘參與者免去了在現實中對合乘的時間、地點、路途進行洽談的成本,整個過程全部都在線上完成,締約成本大大降低。以滴滴出行平臺的順風車服務為例,“用戶輸入一個目的地,最佳合理調度都由滴滴大腦以毫秒級的速度來計算,例如通過滴滴云計算搭建了大規模實時分單處理平臺,可以實現多維度最佳訂單匹配”[14]。

在新的網約締約環境下,合乘行為的締約效率得以大大提高,但也為其埋下了潛在的社會風險[15]。人工智能算法確實最大幅度降低了締約成本,但它有些未免過于“方便”了。在傳統合乘的締約環境中,駕駛員與合乘參與者對于何時出發、如何規劃線路、如何分攤成本都有一個十分復雜的商談過程,一旦參與雙方在這過程中對于某一要素難以達成合意,合乘締約即告破產。但在網約合乘行為中,合乘的時間、線路由人工智能在后臺自動匹配,費用由合乘信息平臺按照既定的算法自動生成,一切都是“自動”的。在當代社會生活背景下,由于城市人口眾多、八小時工作制造就的出行規律又較為穩固,因此,只要時機合適、算法足夠健全完善,一單合乘契約可以通過平臺提供的算法瞬間完成締結。但也正是由于這種過度的便利性,網約合乘行為作為民事互助契約的本源性質就有可能被打破,“異化”為披著合乘外殼、實際上以營利為目的的出租承運行為[4]。合乘信息平臺上的駕駛員完全可以打著合乘的“幌子”,繞過平臺提供的成本分攤機制的算法,私下與乘客進行現金結算,從事以營利為目的的“黑車”服務。在近幾年的執法實踐中,已不乏類似案件發生[16]。一旦所謂“合乘”被判定構成出租承運行為,駕駛員與乘客之間的法律關系就應當由2016年11月起交通部實行的《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》)進行調節,此時,駕駛員及其機動車應當滿足《暫行辦法》所規定的一系列強制性義務,而不能再按照民事互助契約的規則,完全交由合同相對人進行意思自治。

(二)合乘信息平臺與駕駛員、合乘參與者之間的法律關系與社會風險

就合乘信息平臺與駕駛員、合乘參與者之間的法律關系來說,它們構成一種以營利為目的的新型委托代理關系。在網約合乘行為中,即便駕駛員與合乘參與者的法律關系沒有異化為出租承運關系,也無法否認合乘信息平臺在提供服務過程中的逐利性目的。從目前的市場發展趨勢來看,市場上多數平臺企業都同時提供合乘信息服務和網絡預約出租汽車信息服務,以滴滴出行為例,其提供的“專車”和“快車”功能屬于網絡預約出租汽車信息服務,而“順風車”則屬于合乘信息服務,盡管在操作界面上對二者進行了區分,但它們均基于同一種人工智能出行算法進行匹配,只是在提供合乘信息服務時,為了滿足其并非出租承運關系的性質要求,在費用計算上更為低廉而已[6]。

合乘信息平臺與駕駛者、合乘參與者之間構成一種特殊的新型委托代理關系,在這種法律關系中,平臺企業所具有的法律性質應當如何界定,是一個疑難問題,學界有承運人說、信息中介說、網絡平臺“港口”說、居間人說等多種分歧[17]。總體來看,這種新型委托代理關系最類似于《中華人民共和國合同法》所規定的居間合同關系①,但又呈現出明顯不同[18]:其一,從居間合同服務的對象來看,傳統的居間合同是禁止“自我代理”與“雙方代理”的,但平臺企業顯然同時為駕駛者與合乘參與者提供居間服務;其二,在傳統的居間合同關系中,居間人僅負責為合同相對人“提供、報告訂約機會或為訂立合同的媒介,他方給付報酬”[19],并不直接參與合同要素的制定,但在合乘信息平臺中,平臺企業直接為合同相對人提供格式合同范本,甚至直接規定了交易對價的計算方式,在出行過程中發生了違約或侵權責任時,平臺企業甚至還會適度與當事人分擔法律責任。

由此可見,合乘信息平臺在駕駛員與合乘參與者之間的合乘契約中,其享有的權利、履行的責任和發揮的作用都遠非傳統居間人的形象。平臺企業通過信息平臺上事先擬定的算法,按照合乘費用的一定比例收取傭金,這是平臺企業的主要營利途徑。這種營利途徑與目前流行的網絡預約出租汽車信息服務的營利方式并無任何區別。現實中,平臺企業為了確保有利可圖,通常會采取一系列的經營策略,鼓勵駕駛員提高合乘頻率,這主要包含如下幾種方式:

第一,肆意提高合乘費用水平,在駕駛員的營利性問題上打“擦邊球”。平臺企業依照事先擬定的算法向合乘參與者收取傭金,這一費用通常會根據締結合乘的訂單數量、合乘的行駛里程的提高而提高。畢竟合乘參與者向駕駛員支付的成本分攤費用越高,平臺企業收取的傭金也就等比例地因應提高,平臺企業即存在通過算法提高傭金水平的內在激勵;抑或,平臺企業即便不提高合乘費用水平,也會故意對駕駛員在平臺之外直接向乘客收取現金的違規方式視若無睹,怠于懲戒,以此變相激勵駕駛員提高服務總量,從而實現收入的間接提高。

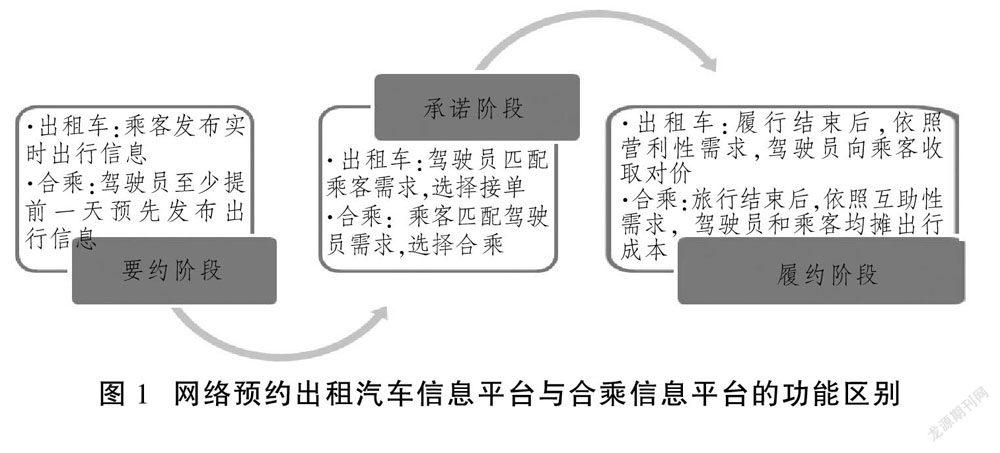

第二,對合乘信息平臺服務和網絡預約出租汽車信息平臺服務進行故意混淆。以滴滴出行為例,雖然平臺上區分了“專車”“快車”和“順風車”功能,但并未對各種服務的具體法律性質作披露,對大部分乘客來說,順風車僅意味著價格較低的另一種網絡預約出租汽車服務功能而已;而在后臺出行算法上,多數平臺企業也沒有區分兩類服務性質,均以實時計算的形式對駕駛員與乘客進行匹配。但實際上,依照法律性質的不同,網絡預約出租汽車與網約合乘行為理應采用不同的出行算法:網絡預約出租汽車是經營性的出租承運,所以應當依照“司機匹配乘客”的標準設計算法,即乘客首先在平臺輸入出行的時間、路線和地點,司機選擇接單;而合乘是互助出行,應當依照“乘客匹配司機”的標準設計算法,即司機事先在平臺輸入其預訂出行的時間與線路,乘客根據不同司機發布的出行規劃,選擇符合其“搭便車”需求的司機,達成合乘。如果在網約合乘服務中允許“司機匹配乘客”,即有可能誘發司機以營利為目的的出租承運行為,導致其與出租承運合同的法律關系被混淆。因此,如果在出行算法上不區分二者,完全以網絡預約出租汽車的后臺算法適用于合乘,會一定程度上卸除合乘本應具有的非營利性質,令其變為變相的出租承運關系。

第三,為了能鼓勵駕駛員多接單,平臺企業會竭力探尋在價格之外的其他激勵因素,繼而誘發道德風險。在這方面最為典型的便是滴滴出行平臺所主打的順風車“異性社交”功能,“因為順風車乘客不乏年輕女性,而司機多數是中年男性,這一天然的供需結構,簡直是許多社交平臺夢寐以求的黃金結構”。“正是滴滴的設計邏輯,將鐘某(2018年8月24日滴滴順風車強奸殺人案犯罪嫌疑人,筆者注)這種心懷不軌的人挑選了出來,而滴滴開放的乘客信息,又給犯罪分子提供了尋找獵物的充分機會。可以這么講,滴滴順風車的設計邏輯,必然導致性犯罪的頻繁發生。”[20]

綜上所述,當前我國網約合乘行為所產生的社會風險問題,一方面是因為合乘網約化造成合乘法律關系發生了變化,另一方面,則是對提供網約合乘服務的平臺企業欠缺專門有效法律規制,造成其基于逐利性的考慮而漠視、放縱對合乘風險的控制。“當前,我們正處于一個交易模式、消費模式大變革的轉型時代,面對各類異軍突起的互聯網巨型平臺,我們現有的法律框架依然主要建立在上一個工業經濟時代的語境之下。如何在新的消費環境下限制巨型平臺的契約自由,是當下未竟的法律議題。”[21]“這不僅僅表現在相關法律法規的空白和滯后,更關鍵的是一些根本性的問題尚未得到很好的研究和制定。”[22]因此,必須按照《關于加強互聯網信息服務算法綜合治理的指導意見》要求①,謹慎、周全地設計專門有效法律制度,有效地規制網約合乘服務相關行為,控制其有可能產生的社會風險。

三、網約合乘行為社會風險法律控制:中國六大城市的地方立法經驗

“平臺是分享經濟的載體,完善平臺治理是分享經濟發展的保障。”[23]網約合乘行為本身亦是分享經濟的一類典型形式,通過“大數據驅動的生態性開放平臺”[24],以滴滴出行為代表的互聯網平臺企業通過合乘信息的有序收集、匯總和發布,有效地提高了城市合乘出行的效率,這是科技發展促進社會經濟效率的典型體現。當然,與之而來的代價則是,合乘出行的社會風險也在悄然產生。通過法律治理的形式,對提供網約合乘服務的平臺企業進行有序規制,可以有效控制和防范其可能產生的社會風險,而這是當下法律制度尚未完成的任務。

網約合乘行為在法律關系結構上呈現出與傳統合乘較大的差別,使其在大大提高合乘締約效率的同時,又極容易在平臺企業的逐利沖動下,與網絡預約出租汽車經營行為相混同,這是網約合乘行為產生社會風險的最根本動因。但是,我國目前并不存在對網約合乘行為進行法律規制的全國統一規定,交通部2016年底出臺的《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》僅適用于網絡預約出租汽車信息平臺所提供的服務,該規定于第三十八條明確,“私人小客車合乘,也稱為拼車、順風車,按城市人民政府有關規定執行”。因此,盡管現實中的平臺企業多同時提供網絡預約出租汽車信息與合乘信息服務,但有關合乘信息平臺經營的相關內容,卻豁免適用《暫行辦法》的法律規制體系。實踐中,對網約合乘行為是否進行規制、如何進行規制的問題,多數取決于所在城市是否出臺了相關規范性文件,但截至目前,除若干代表性一、二線城市以外,絕大多數城市仍未出臺有關規制網約合乘行為的規范性文件[24]。

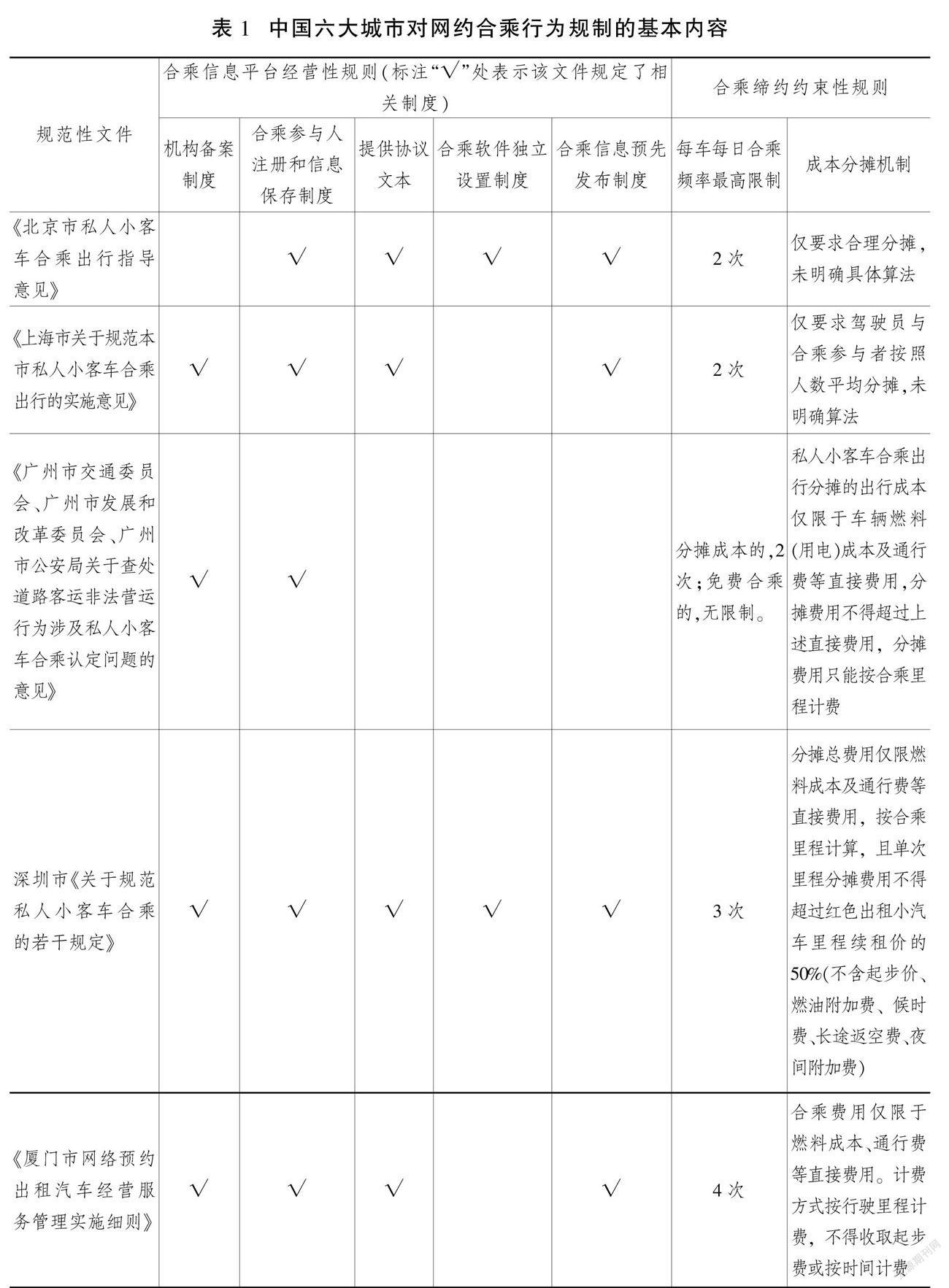

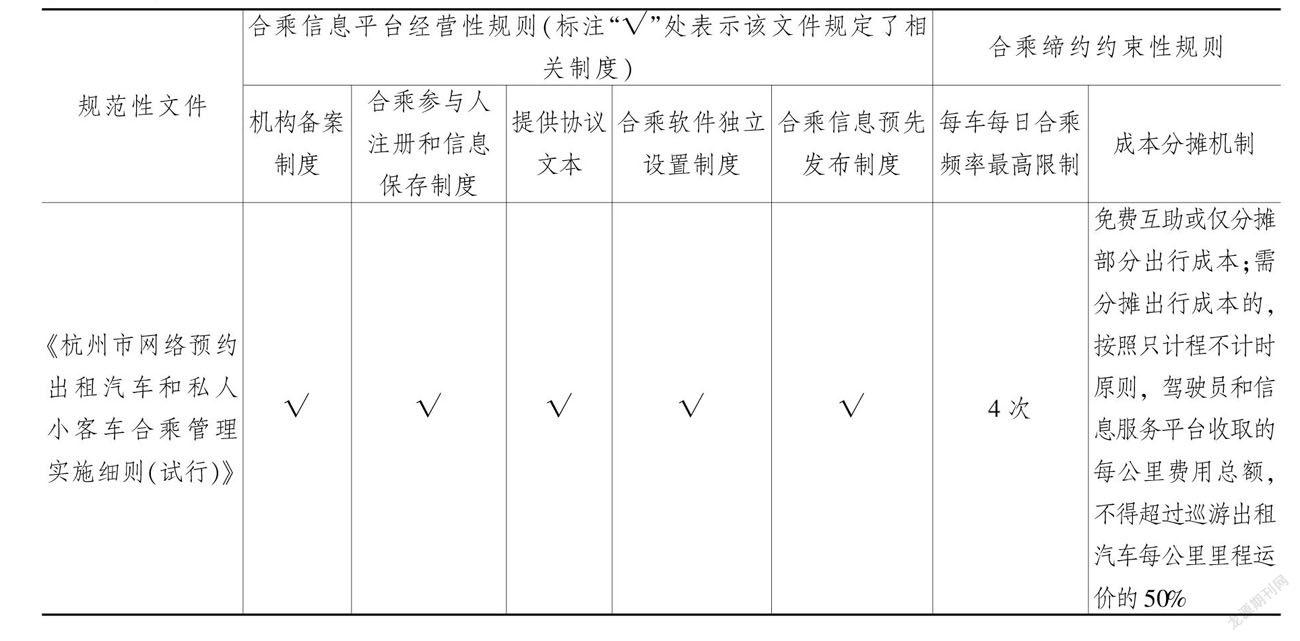

據筆者考察,從2016年底開始,陸續開始有一、二線城市出臺針對合乘的規范性文件,其中以北京、上海、廣州、深圳、廈門、杭州六大城市最具代表性,它們已然形成了針對網約合乘行為社會風險的法律規制框架,提供了充沛的地方立法經驗。縱覽這六大城市的地方立法實踐,針對網約合乘行為社會風險的法律規制,主要通過“網約合乘信息平臺經營性規則”和“網約合乘駕乘締約約束性規則”兩大路徑實現,前者主要約束平臺企業的具體業務,后者則主要約束駕駛員與乘客之間合乘契約的內容。

(一)地方立法通過合乘信息平臺經營性規則限制平臺企業的具體行為,以防止其產生道德風險

這些規則主要包括:一是機構備案制度。要求合乘信息平臺履行向本地交通行政主管部門、通信主管部門等機構進行備案的義務,或者直接要求平臺數據庫接入本市政府監管平臺。二是合乘參與人注冊和信息保存制度。要求合乘信息平臺對駕駛員、合乘參與者等相關信息進行實名注冊,并履行一定的審查義務。三是提供協議文本。合乘軟件為合乘雙方提供格式協議文本,包含雙方基本權利和義務、成本分攤計算方式、平臺收取的服務費標準,等等。四是合乘軟件獨立設置制度。即要求合乘信息平臺服務與網絡預約出租汽車信息平臺服務相互分開,在個別城市的規范性文件中還會規定,如果合乘信息平臺提供的服務在法律性質上被判定為出租承運,即直接按照交通部《暫行辦法》的相關規定進行監管和查處。五是合乘信息預先發布制度。即要求駕駛員必須通過合乘信息平臺預先發布出行信息,乘客根據預先發布的出行信息尋求合乘機會,而不是由駕駛員主動匹配乘客出行信息,這有利于防止駕駛員利用合乘信息平臺從事非法承運。在各城市規范性文件的具體規定中,對上述五類規則的側重各有不同,有的對五類規則均有提及,有的規定則較為原則性。

(二)地方立法通過合乘締約約束性規則對合乘契約內容進行限制,以防止其異化為出租承運關系

這主要體現在兩個方面:一是對每車每日合乘頻率最高限制的規定。即為了防止駕駛員利用合乘信息平臺高頻率地變相提供出租承運服務,對其提供合乘服務的最高頻率進行限制。北京、上海規定為每車每日不超過2次;深圳規定為3次;杭州、廈門規定為4次;廣州則對免費合乘與收費合乘進行了區分,前者無次數限制,后者為2次。二是對成本分攤機制的規定。即為了防止合乘費用過高,演變為非法承運活動,各地對合乘的成本分攤計算方法進行了規定,北京市、上海市在這方面的規定較為籠統,僅規定了“合理分攤”或“平均分攤”;而廣州市和杭州市則確立了“直接成本分攤規則”,即費用的分攤僅局限于燃料費和通行費兩類直接費用,而不包括車輛折舊、駕駛人力等方面的間接費用,這有利于防止成本分攤機制存在營利性要素;而深圳市和杭州市則在前述基礎上,為成本分攤機制增加了一個限價——不得超過當地同里程出租客運費的50%。

通過對上述六大城市制定實施的有關規范性文件進行比對性分析,可為我國建構基于人工智能出行算法的網約合乘行為法律規制制度,提供豐富的地方立法經驗(見表1)。

四、基于人工智能出行算法的網約合乘行為法律規制路徑

健全法律制度是規制基于人工智能出行算法的網約合乘行為的有效路徑。相應法律制度的完善,主要從立法體例與技術的選擇、基本規制結構的選擇兩個方面著手。

(一)立法體例與技術的選擇:吸收借鑒基礎上進行全國統一立法

前文對我國六大城市的規范性文件進行了總結梳理,它們對我國網約合乘行為法律規制體系的建構進行了有益的探索。但是,放眼全國,這些地方性立法仍然主要局限于若干一、二線城市,大部分中小城市并未制定與網約合乘行為有關的規范性文件;然而,伴隨著社會經濟發展與城市化的進程,城市公共運力資源的有限性與出行需求的不斷擴張所制造的矛盾將不斷加劇,在此背景下,網約合乘行為將必然從大城市向中小城市擴張和蔓延,將越來越成為一個常見的互聯網商業服務。在此背景下,若合乘信息平臺企業的運作長期欠缺有效規制、處于法外空間,其可能引發的社會風險將愈發難以有效控制。因此,長遠來看,網約合乘行為的法律規制體系不能僅停留在地方立法階段,而有必要回歸全國統一立法,形成一個健全的規制框架,實現對網約合乘平臺企業的精準治理[25],才能真正防范諸如2018年滴滴順風車兩起強奸殺人案這類極端犯罪事件的再度發生。

對于網約合乘行為全國統一性法律規制體系的構建,比較容易想到的立法路徑為:在吸收六大城市地方立法經驗的基礎上,仿照交通部2016年底對網絡預約出租汽車進行規制的《暫行辦法》,制定專門的針對網絡預約合乘行為的管理辦法。我國學界近年來已經有與之相類似的立法建議①,但是,筆者認為,此種立法路徑雖然有助于解決網約合乘行為全國統一立法不足的現狀,但卻存在如下兩方面的瑕疵:

其一,從立法的技術性要求上來看,盡管網絡預約出租汽車與網絡預約合乘在法律性質和契約內容上均存在巨大差別,但平臺企業提供的人工智能出行算法是類似的,平臺企業在兩類出行法律關系中所擔任的法律角色、享有的權利、承擔的法律責任也都高度雷同。換言之,如果交通部另行針對網約合乘行為制定單獨的管理辦法,必將與目前主要以網絡預約出租汽車未調整對象的《暫行辦法》在法律條文設計上存在較大幅度的重合,乃至會存在部分完全復制的條款,這會造成立法資源的浪費,也會為法律的實施和守法過程徒增不必要的麻煩,并不足取。

其二,由交通部出臺規定的方式存在合法性缺陷,即有超出法律授權范圍濫設行政許可的嫌疑。行政許可是針對特定行為范圍的一種事先控制[26],因此,如果超出法定范疇濫設行政許可,將構成對行政相對人行為自由的過度限制。根據《中華人民共和國行政許可法》第十二條和第十四條的規定,行政許可事項原則上僅可通過法律的形式進行設定,在必要時,國務院也可通過行政法規的形式設定行政許可。而部門規章僅可在法律或行政法規設定的行政許可事項范圍內制定實施辦法,不得設置新的行政許可。而根據2004年中華人民共和國國務院令第412號《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》附件目錄第112項的規定,在城市出租客運業務中,僅存在由縣級以上地方人民政府出租汽車行政主管部門實施的出租汽車經營資格證、車輛運營證和駕駛員客運資格證三項行政許可法律制度。因此,在這三項行政許可之外,不論是要求平臺企業取得“網絡預約出租汽車經營資格證”還是“網絡預約合乘經營資格證”,都屬于超越國務院規定。以部門規章的形式新設行政許可,這違背了我國《行政許可法》的原則性規定。從這個角度來看,即便是2016年底已開始實施的《暫行辦法》,也一直存在違背上位法新設行政許可的合法性風險。因此,萬不可沿用這一有失嚴謹的立法方式,再行由交通部設定與網約合乘行為有關的行政許可。

基于上述考慮,最優的全國統一立法方案應該是:在吸收交通部《暫行辦法》對網絡預約出租汽車進行規制的經驗和教訓基礎上,由國務院以行政法規的形式出臺對網絡預約出租汽車和網絡預約合乘統一規制的規定,其名稱可考慮定為“網絡預約出租汽車和私人小客車合乘經營服務管理規定”。統一規定對于兩類信息平臺服務的共性可做出一般性規定,同時又要對兩類服務的特殊性做出個別規定。事實上,在地方規范性文件的立法探索中,已然有將兩類服務進行統一規制的有效探索,《杭州市網絡預約出租汽車和私人小客車合乘管理實施細則(試行)》即為如此,它為全國統一規定的制定提供了有效的參考。基于現實中有眾多平臺企業同時提供網絡預約出租汽車和合乘信息服務,未來的國務院統一規定可以借鑒美國加利福尼亞州的立法經驗,設置一類專門針對“交通網絡公司”(Transportation Network Companies,簡稱TNC)的市場準入制度[13],要求任何“通過在線應用或平臺將使用私家車的個人司機和乘客連接起來,以提供有償的提前預約交通服務”的公司平臺均需取得該類公司的行政許可[27]。

(二)基本規制結構的選擇:網約合乘信息平臺經營規制與合乘駕乘締約規制并重

在未來國務院針對網絡預約出租汽車和網約合乘行為的統一規定中,既要基于兩類服務的不同性質,設計出具有差別性的法律規范,又要根據平臺企業在兩類服務中法律角色和權利義務結構的共性,對其設置共通性的法律約束。具體來說,前文所總結的我國六大城市地方立法中的有益制度探索,均可在國務院統一規定中有所體現,概而言之,應當主要通過設置“網約合乘信息平臺經營性規則”和“網約合乘締約約束性規則”兩大框架的形式,對網約合乘行為有可能發生的社會風險進行有效控制。

1.網約合乘信息平臺規制的經營性規則

在合乘信息平臺經營性規則方面,目前地方規范性文件所確立的機構備案制度、合乘參與人注冊和信息保存制度、協議文本提供制度、合乘軟件獨立設置制度、合乘信息預先發布制度等內容能為全國統一規定提供非常重要的參考。但是,這一系列制度設計仍無法完全避免合乘信息平臺可能存在的道德風險,問題在于,即便平臺企業已經將合乘軟件獨立設置,但對乘客來說,他們并不能非常理智地識別“專車”“快車”和“順風車”各自之間的功能和法律性質差別,僅僅要求合乘軟件獨立設置,并不能有效地防止司機從事非法承運。實踐中,滴滴出行平臺上的駕駛員也多同時提供“快車”和“順風車”服務,這就更會造成二者之間的風險“傳導”效應。因此,在未來的全國統一規定中,應當在合乘軟件獨立設置制度之上,進一步規定“合乘軟件應用獨立設置”制度。即立法應當規定:若平臺企業同時提供網絡預約出租汽車信息服務和合乘信息服務,則必須對合乘信息平臺設置獨立的App應用軟件,而不是將其與網絡預約出租汽車服務同時置于一個App應用軟件當中。平臺企業有義務在人工智能出行算法的設計上,使合乘信息服務符合互助出行的法律性質,而不使其異化為非法承運,如果合乘信息平臺提供的協議范本使其具有出租承運的性質,則應當直接依照網絡預約出租汽車的相關法律規定予以規制或查處。具體來說,合乘出行算法應當滿足的程式要求為,駕駛員至少提前一日預先發布出行信息,乘客根據自身需求匹配選擇合乘,服務結束后,依照直接出行成本分攤的標準支付費用;而不能像網絡預約出租汽車一樣,由乘客發布實時出行信息,駕駛員根據經營需求匹配乘客需求,選擇接單,服務結束后,依照營利性需求向乘客收取費用。

我們可以依照民事合同從締結到實施的基本過程,將兩類不同屬性的服務在合同要約、承諾、履行各階段法律制度設計上的差別進行比較(見圖1),它們應當成為未來國務院統一規定對二者進行區分的基本依據。

2.網約合乘駕乘締約規制的約束性規則

在合乘締約約束性規則方面,未來的全國統一規定應當首先將“免費合乘”與“分攤成本的合乘”兩類合乘形式進行區分。平臺企業應當在合乘信息平臺上對二者進行顯著分野,供駕駛員根據自身需求自由選擇,二者適用的約束性規則也存在顯著差距。

具體而言,如果駕駛員選擇的是分攤成本的合乘,則要受到如下規則約束:第一,每車每日合乘次數最高不得超過2次;第二,應符合法律規定的成本分攤機制算法的限制。在具體規定中,可以考慮借鑒深圳、杭州等地規范性文件的立法經驗,規定平臺企業提供的費用分攤標準僅局限于燃料費和通行費兩類直接費用,而不包括車輛折舊、駕駛人力等方面的間接費用,且以駕駛員和乘客每人平均分攤為計算標準。畢竟車輛折舊、駕駛人力等間接成本存在難以定量計算的疑難問題,如果設置的過于隨意和草率,就有可能令合乘具有變相的營利性,存在社會風險。另一方面,如果駕駛員選擇的是免費合乘模式,則不存在成本分攤的問題,乘客可以免費“搭便車”;且每車每日合成次數限制也應當有所放寬,此時建議設置為4次。事實上,如果僅從最大程度鼓勵合乘發揮社會公益屬性的角度考慮,免費合乘本不應施加每車每日最高合乘次數限制,但是,由于網約合乘行為都是通過平臺企業提供合乘信息服務,如果駕駛員先行通過平臺與乘客締結免費合乘服務,再行線下向乘客收取費用,這就繞開了平臺的規則,變相從事非法承運。為了防止這一社會風險,仍有必要施加每車每日次數限制,只不過此時應有所放寬,從最高2次延伸至4次。

五、結語

人工智能必將深刻改變我們的生活方式與經濟運行模式,因此也必將對法律制度的制定和運行產生不可小覷的深遠影響。基于人工智能出行算法的網約合乘行為,僅僅是未來將發生的這一系列改變中的“滄海一粟”,就已然對既有的法律規制體系產生了如此大的挑戰。這更加提醒我們,面對這些新生事物,我們的思想觀念、社會制度、法律規則都必須因應做出調整和應對,以適應不斷變化著的社會生活,方能對其可能產生的社會風險實現有效控制。希望本文對網約合乘行為法律規制體系所做的有益探討,能夠啟迪學界的相關思考,進而促進我國相關法律制度的精進和完善。

參考文獻

[1] ?田麗君,蘇瑞超,黃文彬.可交易通行權和鼓勵合乘政策下的通勤選擇[J].系統工程理論與實踐,2017(12):3193-3120.

[2] ?湯黎明,劉其華.鄰里合乘——社區拼車常態化的探索[J].城市交通,2010(6):29-33.

[3] ?SHAHEEN,S.A.COHEN, A.P. Chung, M.S. North American carsharingA ten-year retrospective[J]. Transp. Res. Rec. 2009, (11).

[4] ?劉大洪.網約順風車服務的經濟法規制[J].法商研究,2020(1):16-29.

[5] ?邁克爾·J.奎因.互聯網倫理:信息時代的道德重構[M].王益民,譯.北京:電子工業出版社,2016:93.

[6] ?司曉,趙治,張欽坤,楊樂,柳雁軍.互聯網+便捷交通”政策障礙及走勢分析,載騰訊研究院主編,互聯網+時代的立法與公共政策[M].北京:法律出版社,2016:095-104.

[7] ?曹勝亮.人工智能機動車出行算法的法律規制[J].上海師范大學學報(哲學社會科學版),2021(4):80-88.

[8] ?孫冰.順風車“生死局”[J].中國經濟周刊,2018(35):64-67.

[9] ?FELLOWS, N. PITFIELD, D. An economic and operational evaluation of urban carsharingTranspRes[J].Part D Transp. Environ. 2000, (5).

[10] ?尤琳.“有償拼車”問題的法律分析[J].法學雜志,2008(2):128-130.

[11] ?帥曉姍.契約視角的出租車產業組織研究,載榮朝和主編,出租車業的競爭、契約與組織[M].北京:經濟科學出版社,2012:184-185.

[12] ?榮朝和.葉檀出租車行業的性質與規范化管理——與鄭耀東先生商榷,載榮朝和主編,出租車業的競爭、契約與組織[M].北京:經濟科學出版社,2012:3-10.

[13] ?劉大洪,主編.經濟發展中的法治與效益研究(2015-2016)[M].武漢:湖北人民出版社,2016:301-311.

[14] ?葉杰平.拆解滴滴大腦,談出行領域算法技術[N].中國信息化周報,2017-3-20(015).

[15] ?段宏磊.網約順風車:狂歡與折戟[EB/OL].[2022-03-28].http://auto.toutiaoimg.cn/group/6834374903882318350/?app=automobile×tamp=1591696693&article_category=automobile&use_new_style=1&req_id=202006091

758120100140470711116FAF9&group_id=6834374903882318350.

[16] ?魏曉紅.廈門市首例利用順風車變相從事網約車經營活動被處罰[EB/OL].[2022-03-28].http://www.sohu.com/a/198718887_479415.

[17] ?高晨,劉麗,后冉,鮑光婷.網約車平臺法律性質的定性研究[J].佳木斯職業學院學報,2017(10):118-119.

[18] ?唐清利.“專車”類共享經濟的規制路徑[J].中國法學,2015(4):286-302.

[19] ?崔建遠.合同法學[M].北京:法律出版社,2015:512.

[20] ?王志安.滴滴順風車的原罪[EB/OL].[2022-03-28].https://www.sohu.com/a/250416457_570257.

[21] ?段宏磊.超級平臺契約自由的邊界與管制:基于閱文合同事件的思考[EB/OL].[2022-03-28].https://mp.weixin.qq.com/s/sr2BZr05i076MMhrvnzc6w.

[22] ?段貴梧,林曉虹.網絡輿論是如何形塑公共政策的?一個“兩階段多源流”理論框架[J].公共管理學報,2021(4):58-69+168.

[23] ?胡擁軍,于鳳霞.分享經濟平臺治理向何處去,載盧衛主編,分享經濟重構未來[M].北京:電子工業出版社,2018:38-46.

[24] ?孫曉峰.滴滴分享經濟改變中國[M].北京:人民郵電出版社,2016:243.

[25] ?蔡雄山.實現從互聯網管理到互聯網治理思維的轉變,載騰訊研究院主編,互聯網+時代的立法與公共政策[M].北京:法律出版社,2016:144-146.

[26] ?胡建淼.行政法學(第四版)[M].北京:法律出版社,2015:263.

[27] ?周麗霞.規范國內打車軟件市場的思考——基于美國對Uber商業模式監管實踐經驗借鑒[J].價格理論與實踐,2015(7):21-24.

Legal Regulation of Online Car-hailing and Co-taking Behavior Based on Artificial Intelligence Travel Algorithm

Guan Jinping ?Song Fumin

(College of Law, Qufu Normal University, Rizhao, Shandong 276826)

Abstract: As for the online car-hailing and co-taking behavior based on artificial intelligence travel algorithm in contemporary China, it mainly concludes contracts in line with the online information platform. The establishment of it is based on "cloud computing" and artificial intelligence technology. In addition to enhancing the social benefits of co-taking, this way also generates greater social risks. The simple civil mutual aid contract legal relationship is presented for the traditional co-taking behavior, while the online co-taking behavior is easily alienated into illegal taxi transportation behavior due to the convenience provided by the artificial intelligence travel algorithm. Over the years, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Xiamen, Hangzhou and so on have explored effective local legislative experience in regulating online car-hailing and co-taking behavior. In this thesis, the experience was taken as the basis. In line with the requirements of Guiding Opinions on Strengthening the Comprehensive Governance of Internet Information Service Algorithms (Informatization Office of the State Council [2021] No. 7), the experience and lessons of the Interim Measures of the Ministry of Transport on the regulation of online car-hailing. The proposal that the State Council should promulgate the "Regulations on the Management of the Co-taking Operation and Service of Online Taxis-and Private Car-hailing" was made. The social risks of the online car-hailing and co-taking behavior can be effectively controlled by setting up the "operational rules of the online co-taking information platform" and "binding rules of the online co-taking and co-driving".

Key Words: artificial intelligence; co-taking; online car-hailing; co-taking information platform