向城而生:電影“初生傳播”的城市性隱喻

張經武

(福建師范大學 傳播學院,福建 福州 350117)

電影的“初生傳播”,是指電影誕生或初到某地的傳播情況。“初生傳播”對于電影的發展具有深遠影響。從世界范圍而言,電影誕生于法國巴黎,繼而在美國紐約、俄羅斯莫斯科、日本東京、印度孟買等大城市完成所在國的“初生傳播”。在中國,外國電影初映于上海,本土電影誕生于北京。電影的“初生傳播”和城市關系緊密,“電影在城而生,因城而生,向城而生,這樣一種文化事實實際上產生兩種后果,一是電影誕生,一是電影的一種屬性——‘城市性’誕生”。“電影的‘城市性’即電影從城市母體因襲的城市稟賦、城市韻味、城市影響、城市文化痕跡等多樣化特征。”“初生傳播”尤其鮮明地體現了電影的城市性,對“初生傳播”歷史、現象和問題的分析有助于我們認識這一屬性,更好地把握電影文化的特點和電影產業的規律。對于世界而言,電影的“初生傳播”涉及“電影之父”名號的蓋棺論定問題。對于中國電影而言,電影的“初生傳播”涉及電影初來上海時的傳播和影響問題。本文就這兩個關鍵問題進行分析,管窺其中的城市性隱喻,探究城影互動的文化邏輯和產業意義。

一、“電影之父”名號認定背后的城市性隱喻

盧米埃爾兄弟是眾多影史著作中提及的“電影之父”,是世界公認的電影發明者。1895年12月28日,巴黎卡普辛路14號大咖啡館地下室,這是世界公認的電影誕生時間和地點。但有資料顯示,早在1888年10月,法國人勒普林斯(Le Prince)就已經發明了電影,制作了《朗德海花園場景》()和《利茲大橋》()兩部電影短片。這整整比盧米埃爾兄弟早了7年。1930年,勒普林斯曾經被英國《曼徹斯特衛報》記者認定為電影的發明者。英國當代視覺文化研究學者理查德·豪厄爾斯(Richard Howells)也建議,應該重寫早期電影史,確認勒普林斯的“電影之父”地位。但實際情況是,在電影史著作和多數人眼中,盧米埃爾兄弟才是真正的電影發明者。這一認定背后有著豐富的城市性隱喻。

首先,勒普林斯與盧米埃爾兄弟“電影之父”名號之爭背后有著城市力量的角逐。勒普林斯放映電影的城市是利茲,盧米埃爾兄弟的是巴黎。19世紀末期,利茲在轟轟烈烈的英國工業革命中成長為英國主要的工業城市。但在1881年,利茲的人口只有16萬,而此時巴黎的人口接近227萬。悠久的文化積淀使巴黎成為當時的“世界之都”和“藝術中心”,而利茲只不過是一個快速發展的工業小城而已。無論是體量、規模還是對世界的影響,兩個城市完全不在一個級別。在一個工業小城放電影和在一個藝術大都市放電影,傳播范圍和影響力度肯定有著巨大區別。

其次,勒普林斯與盧米埃爾兄弟之爭體現了城市公共空間之于電影的重要性。勒普林斯放映電影的具體地點是工廠內部和自己家中,盧米埃爾兄弟的則是在鬧市區的大咖啡館。前者是相對隱秘的封閉空間,后者是開放的城市公共空間。電影是公共性極強的藝術,這與城市的公共性相契合。“大家一起觀看”是電影的典型特征,一起觀看的空間越大,人數越多,電影所能實現的各種意義就越豐富。封閉、狹小或私密的放映空間與電影的公共性、公開性和大眾性不相匹配,這樣的空間只會限制電影潛在能量的釋放。愛迪生發明的電影其實已接近成功,但這位“無能的巫師”把嶄新的發明限制在僅容一人觀看的層面上。勒普林斯則把電影限制在極少數人封閉觀看的層面上。盧米埃爾兄弟非常清楚電影這一新生事物的傳播規律,在正式公開放映之前已經多次在展覽會、攝影家交流會上進行小范圍放映,為自己的發明造勢。放映時間(12月28日)的公共性很強,緊挨著圣誕節(12月25日)這樣一個大眾狂歡的西方傳統節日。放映空間的公共性也是如此——咖啡館是巴黎鬧市區的人群聚集和休閑之所。

再次,勒普林斯與盧米埃爾兄弟之爭體現了城市市場對于電影的意義。城市為電影的出現準備了潛在市場,電影又為城市培育出新的市場。勒普林斯的放映方式是封閉免費放映,盧米埃爾兄弟是公開售票放映,這其實決定了放映的結果和后續影響。勒普林斯短暫的一生使他最后沒能在盧米埃爾兄弟之前對其電影做商業推廣,也使他被人們忽視和遺忘。盧米埃爾兄弟卻表現出年輕資本家過人的商業智慧。“為了從‘活動電影機’獲得最大的利益,路易·盧米埃爾需要仔細考慮經營的計劃,組織一批適于實現計劃的人員,同時還要對這一發明作周密的宣傳。”首先,他們在多個半公開場合對自己的發明進行了大量宣傳。其次,他們對放映日期進行了慎重考慮。“在十二月末這個時期里,有一些木棚要在巴黎的林蔭大道上支立起來,成群閑逛的人要來市集上買些零星物品,或者聽攤販吹噓某些新的小發明物。安東尼·盧米埃爾估計到他能從閑逛的人群里找到他的觀眾。而且在必要時他還可利用狂歡節來重新引起人們的注意。”再就是對放映地點的認真選擇。盧米埃爾兄弟之所以選擇大咖啡館地下室,是因為這個地方性價比高,“該處距歌劇院只有兩步遠,正是當時巴黎最豪華和行人最多的地區。咖啡館的經理名叫波爾戈,他擔任經理一職只有六個月,正不知道如何利用這個美其名為‘印度沙龍’的地下間”。最后是對放映內容、時間、票價、邀請嘉賓等問題的考慮。至1895年末,盧米埃爾兄弟其實已經拍攝制作了100多部短片,但首映活動只精選了其中10部,每部放映1分多鐘,總放映時間為半個小時左右,票價為“1座位1法郎”,邀請的嘉賓主要有《科學》雜志編輯和巴黎各大劇場的經理。由這些舉措可以看出,盧米埃爾兄弟充分考慮了市民的求新求趣心理和注意力保持的生理規律,運用了大眾化票價定位策略,還運用了名人效應和口碑效應等營銷策略。雖然首映只收獲了35法郎,但隨后持續數年的市場火爆效應為盧米埃爾兄弟帶來了巨大榮譽和巨額收入。在巴黎市場收獲的豐厚利潤激起盧米埃爾兄弟更大的野心,他們馬上將自己早就培訓好的熟練工人派往全世界更多的城市,讓他們去拍攝并制作更多的短片,開拓和占領更多的市場。電影與生俱來的城市性使其迅速占領了全球的城市市場。巨大的市場利潤又推動著電影革新和發展的步伐,讓電影從默片時代進入有聲時代,從黑白時代進入彩色時代,從膠片時代進入數字時代。

二、電影在中國“初生傳播”的城市性隱喻

19世紀末至20世紀初,電影文化紛紛在世界各地落地生根,開花結果。電影一方面以全球化的方式展現出與現代城市相契合的現代性面貌,一方面又以本土化的方式適應著所在城市的獨特環境。電影向城而生,并非向著所有城市,只有那些為電影誕生作了技術與藝術、物質與非物質條件充分準備的城市才可能成為電影的初生地,巴黎就是這樣的城市。電影誕生之后在世界范圍內的早期傳播,同樣有其選擇性。那些人口密度大、開放程度高、文化氣氛濃、娛樂業發達的大城市通常更容易受到早期電影的青睞,上海就是這樣的城市。電影傳入中國,選擇上海“著陸”,作為展現其風采魅力的舞臺,這其中同樣包含著豐富的城市性隱喻。

19世紀末的上海,“城市人口已經突破百萬”,開埠通商已經半個世紀,“發展成為中國最大的外貿、商業、金融和制造業的中心”,“可與所有西方的大都市相媲美”。除了城市規模和經濟地位,當時上海娛樂文化盛行。“19世紀末,上海成為一個奇妙的‘洋場’,洋貨、洋房、洋人、洋氣充斥著整個上海,西洋事物的傳入,使中國人大開眼界,稱奇不絕,人稱‘水能自來、燈賽月亮、鐘能自鳴、鐵管冒電’。在這個繁華的都市中,洋樓聳立,街道寬敞,車水馬龍,商店林立,貨物堆積,餐館、茶館、煙館、妓院、戲院、書院爭奇斗艷。從此,上海便有了極樂世界、海上樂園、不夜城、繁華地、安樂窩、銷金窟、醉夢鄉等眾多名號,被譽為‘東方的巴黎’。”作為對外通商口岸的城市,上海繁榮的商業和發達的娛樂業與電影的商業性和娛樂性相契合,西方文化的流行也為電影的到來營造了文化氛圍。

1896年8月11日(光緒二十二年七月初三)晚,上海以其得天獨厚的條件迎來了電影在中國的首次放映。“在上海蘇州河北的閘北西唐家弄(今天潼路814弄35支弄)的私家花園徐園內‘又一村’的游藝晚會上,法國文化商人放映了‘西洋影戲’,當時共放映《馬房失火》等14部短片。這是上海第一次電影放映,也是中國第一次電影放映。影片是穿插在‘戲法’‘焰火’‘文虎’等游藝雜耍節目之中放映的。”徐園是當時浙江海寧富商徐鴻逵在上海的私家花園,被稱為當時“海上諸園之最”。徐園雖是私家花園,卻是公共空間,早于1887年起就對外開放。該園還進行了商業化開發,內設戲臺,經常舉行游藝活動,通過向游客收取“游資”(售票)來贏利。電影在中國傳統園林中,與文虎、戲法、焰火等娛樂項目同臺展示。這樣的互動其實彰顯了電影在傳播過程中的城市性:一方面在世界各個城市廣泛傳播,一方面與城市的本土文化相結合。

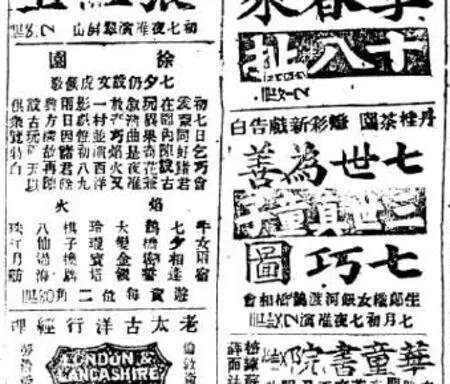

圖1 上海徐園放映西洋影戲的廣告,載《申報》1896年第8379號

電影的城市性在相當程度上表現為電影與城市的互動性。學者張一瑋認為,“人類初次放映電影的那個歷史性的時刻,不僅意味著電影在藝術實踐中呈現著都市空間,也意味著電影經由敘事、觀影和消費的過程,參與了都市空間的再生產”。當電影來到上海,它就與上海有了密切互動。

自放映那天起,電影便開始塑造上海。首先,上海徐園一帶的城市面貌漸漸發生變化。徐園本名為“雙清別墅”,取清凈養生之意。然而隨著徐園的對外開放,經常性游藝晚會的舉行,尤其是電影的放映,徐園周圍的集市規模日漸擴大,景象日漸繁榮,最終形成了一個喧囂的萬茂場集市。其次,電影放映點由一而多,由徐園增加至禮查飯店、張園(味莼園)、天華茶園、同慶茶園、奇園等多地。“電影初到上海的首輪放映歷時半年多”,觀眾由少數精英顯貴漸至普羅大眾。電影在上海最初的放映一般是借助某個戲園、花園、茶園進行。觀眾的消費和聚集在一定程度上改變了這些地方的周邊環境,如市場活躍度的提升,相關產業的發展,以及周邊建筑、街道規模的擴大等。傳統的戲法、戲曲等文化娛樂形式受眾減少,電影受到民眾追捧,這又帶來了相關行業、場所和人員的變動或轉型。市民對世界的認知也受到了電影的影響,下面以兩篇較早的上海西洋影戲觀后感片段為例略作分析。

大凡照相之法,影之可留者,皆其有形者也。影附形而成,形隨身去而影不去,斯已奇已,如謂影在而形身俱在,影留而形身常留,是不奇而又奇乎?照相之時,人而具有五官,則影中猶是五官也;人而具有四體,則影中猶是四體也。固形而怒者影亦勃然奮然,形而喜者影亦怡然煥然,形而悲者影亦愀然黯然。必凝靜不動,而后可以須眉畢現,宛如其人神妙。至于行動、俛仰、伸縮、轉側,其已奇已。如謂前日一舉動之影,即今日一舉動之影,今日一舉動之影,即他日一舉動之影也,是不奇而又奇乎?此與小影放作大影,一影化作無數影,更得入室之奧矣。余不敏,病未能也。少泉復相繼而言曰:“外洋新有一種照鏡,即所謂跑馬鏡,是喻其快也。雖風帆飛鳥,稍瞬即逝,取鏡向照,百不失一。觀影戲所拍各照,當時必用快鏡無疑,且恐每戲不止一張。人有一勢,勢必更易一照。開演時,憑電機快力,接續轉換,固人亦不之覺也。曾有閱者謂此影戲每僅一張,以機力旋轉之,自爾活潑靈動。若是二說并存,未知孰似,姑以獻疑可耳。邇來照相新法,西人層出不窮,有能照全身四面者,并有能照五臟六腑者,將來直與醫學相表里,其為體用更大。若僅僅以鏡取影,以影演劇,固為見所未見。然亦只供人賞玩而已,以言正用,則未也。子將何詞以解?”則應之曰:“西人制一物、造一器,必積思設想若干年。藝成之日,由國家驗準給憑,例得專利。今影戲自美、自歐、自亞,不脛而走,海內風行。其作者名歸實至,自不待言,以言夫正用,人自不謀其所以用之之道耳。此種電機,國置一具,凡遇交綏攻取之狀、災區流離之狀,則雖山海阻深,照相與封奏并上,可以仰邀宸覽,民隱無所不通。家置一具,只須父祖生前遺照,步履若何狀,起居若何狀,則雖年湮代遠,一經子若孫懸圖座上,不只親承杖履,近接形容,烏得謂之無正用哉?夫戲,幻也。影亦幻也。影戲而能以幻為真,技也,而進于道矣!

這篇《味莼園觀影戲記》反映出作者及其友人對于世界新科技、新藝術及其影響的認知。作者連用多個“奇”字,表達了對于電影這一新生事物的驚嘆。還通過與友人的對話,表達了電影可能對世界產生何種影響的思考。在其看來,電影可以“以鏡取影,以影演劇”,可以“直與醫學相表里”,可以“供人賞玩”,可以作為活生生的奏折呈遞民情,可以作為超越時空的記錄傳遞親情。正因此,電影才“以幻為真,技也,而進于道矣”。

觀者至此,幾疑身入其中。無不眉為之飛,色為之舞。忽燈光一明,萬象俱滅。其他尚多,不能悉記,洵奇觀也!觀畢,因嘆曰:天地之間,千變萬化如蜃樓海市,與過影何以異?自電法既創,開古今未有之奇,泄造物無窮之秘。如影戲者,數萬里在咫尺,不必求縮地之方,千百狀而紛呈,何殊乎鑄鼎之象。乍隱乍現,人生真夢幻泡影耳,皆可作如是觀。

這篇《觀美國影戲記》則反映了觀影者觀影后內心的澎湃,文中既有對電影本身的思考,也有對世界與人生的感悟。在作者看來,電影是“開古今未有之奇”的“奇觀”;電影能“泄造物無窮之秘”,幫助人們認識世界;電影能跨越時空,讓“數萬里在咫尺”,讓世界變小;電影還能以影像書寫世界的“千百狀”,有類似“鑄鼎象物”的符號象征意義。作者還認為,觀看電影是一種“身入其中”“眉為之飛,色為之舞”的沉浸行為。“燈光一明,萬象俱滅”,隨著電影放映的結束,觀影者從與生活區隔的沉浸狀態回到生活現實,容易產生“人生如夢幻泡影”的感嘆。

三、電影的“初生傳播”與城市性

電影誕生之初就宣告了電影城市性的誕生,它以城影互動現象為表征。城市誕生電影,電影呈現城市;城市消費電影,電影塑造城市,這樣的互動關系在電影初生時期已形成。一方面,“電影是工業革命和近代都市興起的直接產物”,“都市生產電影,不僅陳述著電影誕生于巴黎并成長于紐約、倫敦、柏林、莫斯科以及東京、香港、上海等國際化大都市的一般歷史,而且意味著都市的物質文明和精神氛圍是催生電影實踐并涵養電影文化的溫床”。另一方面,“電影能細致全面地描繪城市生活,是直觀的城市生活寫照”。電影直接或間接地改變了市民的行為和生活,影響城市發展。在互動中,城市和電影的發展和變化甚至有著一致性。李道新指出:“從歷時性角度分析,19世紀后半葉以來至今,人類社會的都市發展及其功能轉換,恰恰與電影從誕生到成長的整體歷程同步并相輔相成。”換句話說,城市的現代化進程與電影的發展進程相一致。這一方面緣于城市與電影在文化上的母子關系,另一方面是城與影互動、互塑、互造的結果。在電影誕生之前,人們的觀念形態演變和技術的迭代更新都有一個相當長的發展過程。而法國的盧米埃爾兄弟之所以被認為是電影誕生的標志性人物,是因為他們的電影實踐克服了勒普林斯和愛迪生的電影實踐所存在的缺陷,第一次以城影互動的方式完美詮釋了電影的城市性。電影之所以選擇上海登陸,是因為當時的上海在開放程度和現代性上,遠超同時期中國的其他城市。它具備與初生電影更加契合的城市性,以及城影互動的可能性。

電影向城而生,因城而變,城市深刻影響著電影的發展,自然也會對電影作品有所影響。電影自誕生,影像中就或隱或顯地存在著城市元素。有時是具體的,城市可能作為片名、背景、場景、廣告等“顯在”于影像之中;有時是抽象的,城市以意味、意象、氛圍、精神等不可見但可感可判的形式存在。

第一次使用城市性(urbanity)去概括“電影人在其敘事過程中形成的對城市的總體印象”的是加拿大電影史學家喬治·梅內克(George Melnyk)。他強調電影的城市性是一種特殊的屬性,是“電影人在銀幕上描述特定城市而創造出來的城市光暈(city's aura)”。在梅內克眼中,電影的城市性就是一種“城市光暈”,這種光暈彌漫在電影作品中。梅內克敏銳地洞察到城市與電影的緊密聯系,注意到電影作品中城市和電影的交互現象。這種“城市光暈”,正體現于電影的“初生傳播”之中。盧米埃爾兄弟拍攝制作的《工廠大門》《火車進站》《嬰兒喝湯》《水澆園丁》等電影短片正是城市生活的片段記錄,充滿著城市生活意象。人們從此能夠在電影中觀看到世界各地的城市風光、城市人物和城市故事。

在都市,除了各種類型的電影與各種層面的觀眾源源不斷地被“生產”出來之外,電影機構或電影紀念地、電影標志物,如電影公司、電影院、電影資料館、電影博物館、電影學校、電影城、電影基地、電影公園以至電影大道、電影酒吧等也在不停地被生產出來。李道新言及的這一現象其實就是電影對城市的反向作用。我們很多時候注意到城市對電影的影響,卻可能忽視了這種反向影響——電影對于城市的塑造。電影作品、電影文化、電影產業對城市空間、城市文化和城市產業乃至城市的方方面面都具有塑造和建構作用。電影塑造城市最直觀的就是對城市實體物質空間的塑造。文化塑造體現在電影對市民的影響和對城市文化的塑造。電影對城市的產業塑造遍及第二產業到第五產業。電影相關物品的制造促進了制造業的發展,與電影產業鏈相關的服務促進了第三產業的進步,電影從科技和內容兩個維度促進了信息產業的發展,作為文化創意產業的電影對城市里的其他文化創意產業具有帶動作用和重要影響。如上文所述,這樣一種凸顯反向影響的城市性,鮮明體現于電影在上海的“初生傳播”之中。

綜上所述,電影的城市性遍在于人、事、物、術、業構成的電影系統之中。城市性是電影在“初生傳播”和“繼發傳播”中一以貫之的基本屬性,它表征著和回答了電影“從哪里來”“到哪里去”的基本問題。

結語與余論

電影向城而生,電影的“初生傳播”體現著電影的城市性。城市是電影的文化母體,電影是城市現代性的成果。電影不僅生在城市,還依賴于城市生存和發展。城市市場、城市觀眾、城市文化、城市景觀為電影提供經濟基礎、文化資源和物質保障。電影的“初生傳播”蘊含著電影的基本哲學問題,即電影“從哪里來”“到哪里去”“因什么而存在”。這幾個問題的答案便是城市。電影與城市之間具有發生學意義上的原初關系。由此,研究電影的“初生傳播”具有“元意義”。因“影向城生”而誕生的電影城市性是探尋電影藝術、電影產業各種現象和問題的重要起點和基石,是我們必須重視的電影文化邏輯,這一文化邏輯貫穿于電影發展的全過程。

“電影與都市之間是一種雙向建構的關系,都市生產著電影,電影也在某種意義上生產著都市。”城市與電影之間這種互動互促、互利互惠、雙向建構的關系從電影的“初生傳播”開始便已形成,但這一關系經常被忽視。忽視的結果就是電影文化產業發展受挫,城市失去一次次或大或小的發展契機。重視城影互動,尊重電影與生俱來的城市性,爭取城市與電影在互動、互促、融合發展中的共贏,是電影工作者和城市管理者都應該具備的重要實踐智慧。