雙偏振雷達在冰雹天氣中的應用分析

李新新 商建 于國強

摘 要:本研究利用雙偏振雷達資料、常規觀測資料和ERA5再分析資料對2019年7月6日和2021年4月30日江淮地區的兩次強對流天氣過程進行診斷分析。結果表明:①兩次冰雹均發生在高空冷渦加深南下的環流形勢下,上冷下暖的溫度差動平流有利于不穩定能量在冰雹區積聚,形成了較大的對流有效位能;強對流由地面輻合線觸發。②強的垂直風切變使對流加強和維持,合適的0 ℃和-20 ℃層高度提供了冰雹形成的必要條件。③超級單體降雹具有“三體散射”和“鉤狀回波”特征,反射率因子核心達65 dBZ以上,垂直方向可見低層弱回波區和中高層回波懸垂。④強反射率因子、低差分反射率因子和較低相關系數可指示冰雹,并與差分相移率出現缺值相互印證。

關鍵詞:冰雹;雙偏振;冷渦

中圖分類號:P412.25 ? ? 文獻標志碼:A ? ? 文章編號:1003-5168(2022)12-0116-04

DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2022.12.024

Application Analysis of Dual Polarization Radar in Hail Weather

LI Xinxin? ? SHANG Jian? ? YU Guoqiang

(Yancheng Meteorological Office,Yancheng 224000,China)

Abstract: Based on the dual-polarized radar data, conventional observation data and ERA5 reanalysis data,two severe convective weather processes in Jianghuai area on July 6,2019 and April 30, 2021 were analyzed. The results show that: ①Both processes occurred under the circulation of cold vortex deepened to south. The temperature differential advection between the upper cold and the lower warm was conducive to the accumulation of unstable energy, which formed a large Convective available potential energy; and the surface convergence line triggered severe convection. ②Heavy vertical wind shear strengthened and maintained the convection. Appropriate 0 ℃ and -20 ℃ layer height provided the necessary conditions for the formation of hail. ③The supercell storm had the characteristics of "Three Body Scatter Signature" and "hook echo", the reflectivity factor core of hail cloud was more than 65 dBZ, and the low-level weak echo area and high-level echo suspension could be seen in vertical direction. ④High reflectivity factor, low ZDR and low CC can indicate hail, which is mutually confirmed with missing value of KDP.

Keywords: hail; dual polarization; cold cortex

0 引言

冰雹是由強對流系統造成的一種劇烈天氣現象,其出現的范圍雖然較小,生命史較短,但來勢猛、強度大,給社會經濟尤其是農業生產帶來嚴重影響,甚至威脅到人們的生命財產安全,是影響江蘇地區的主要災害性天氣之一[1]。

天氣雷達自誕生以來一直是研究冰雹等強對流天氣的有力工具。從最初僅有的反射率因子產品,發展到可以提供徑向速度的多普勒雷達,諸多學者開展了冰雹等強對流預報預警技術的研究[2-4]。大量研究表明,在降雹過程中,回波頂高在10 km以上,有明顯的三體散射、氣旋式輻合、高層回波懸垂和強風暴頂輻散等特征[5-6]。但多普勒天氣雷達無法對降水粒子的形狀、相態做進一步分析,對冰雹和強降雨區分不明顯。因此,如何對冰雹和短時強降水進行有效的識別并進行預報一直深受研究者的青睞。雙偏振雷達作為多普勒雷達的升級產品,不僅可以探測到降水粒子的反射率因子、徑向速度、速度譜寬等信息,還可以探測到差分反射率因子(ZDR)、差分相移率(KDP)以及相關系數(CC)等偏振參數,這些參數不僅能用來分析天氣過程,還能識別粒子相態,從而為降雹、降水的預報提供信息[7-9]。

江淮地區降雹多發生于4—9月,往往局地性很強,且以小冰雹(2 cm以下)為主。2019年7月6日和2021年4月30日出現的冰雹范圍大、生命史長且尺度大,在江淮地區并不多見。這兩次強對流過程為分析大冰雹的雙偏振特征提供了難得的樣本。本研究將通過對這兩次過程的對比分析,探索對冰雹預警有指示意義的雙偏振特征,充分發揮出雙偏振雷達的優勢和效益,以提升對當地強對流天氣的分類監測和預警能力。

1 資料與方法

本研究采用的資料主要包括3種類型。一是第五代大氣再分析資料ERA5,該資料來自歐洲中期天氣預報中心(https://cds.climate.copernicus.eu),其時間分辨率達1 h,空間分辨率為0.25°×0.25°;二是常規觀測資料,包括江蘇地面自動站資料和徐州探空資料,所選資料均已經過質量指控;三是徐州、鹽城雙偏振雷達資料。與新一代天氣雷達相比,雙偏振雷達距離分辨率提高至250 m,能更好地用來分析回波的精細結構。

2 天氣實況

2019年7月6日(以下簡稱0706)白天至夜里,江蘇自北向南出現了區域性短時暴雨、8~10級雷暴大風以及冰雹天氣。全省平均雨量30.3 mm,最大雨量116.9 mm(連云港),日極大風速37.2 m·s-1(13級,連云港高公島),另外有6個市的14個區縣先后出現冰雹,最大直徑5 cm(淮安洪澤區)。2021年4月30日(以下簡稱0430)下午至夜里,江蘇自北向南出現了區域性8~10級雷暴大風和冰雹天氣,其中有17個自動站日極大風速達12級及以上,最大出現在南通通州灣(47.9 m·s-1,15級),另外有9個市23個鄉鎮出現冰雹,最大直徑約5 cm(淮安)。

3 天氣背景及環流條件

兩次強對流過程均出現了雷暴大風和冰雹,其中0706過程還伴有短時強降水和暴雨,而0430過程雖降水較弱,但瞬時風力極大。兩次過程具有相似的環流形勢,均發生在典型的冷渦背景下,見圖1。其共同特征主要表現:500 hPa冷渦東移南掉,高空西北氣流引導干冷空氣南下,江蘇位于冷渦底部,受冷溫槽控制,冷平流影響全省;低層850 hPa上為低渦槽前西南氣流輸送的暖平流影響,形成高層冷平流疊加在低層暖平流上的配置,造成上冷、下暖的溫度差動平流,是典型冷渦底部的對流不穩定形勢。地面圖上黃淮地面低壓向東南方向移動,穿過江蘇從長江口附近東移出海,與雷暴的生成與發展時間基本對應,強對流由地面輻合線觸發。

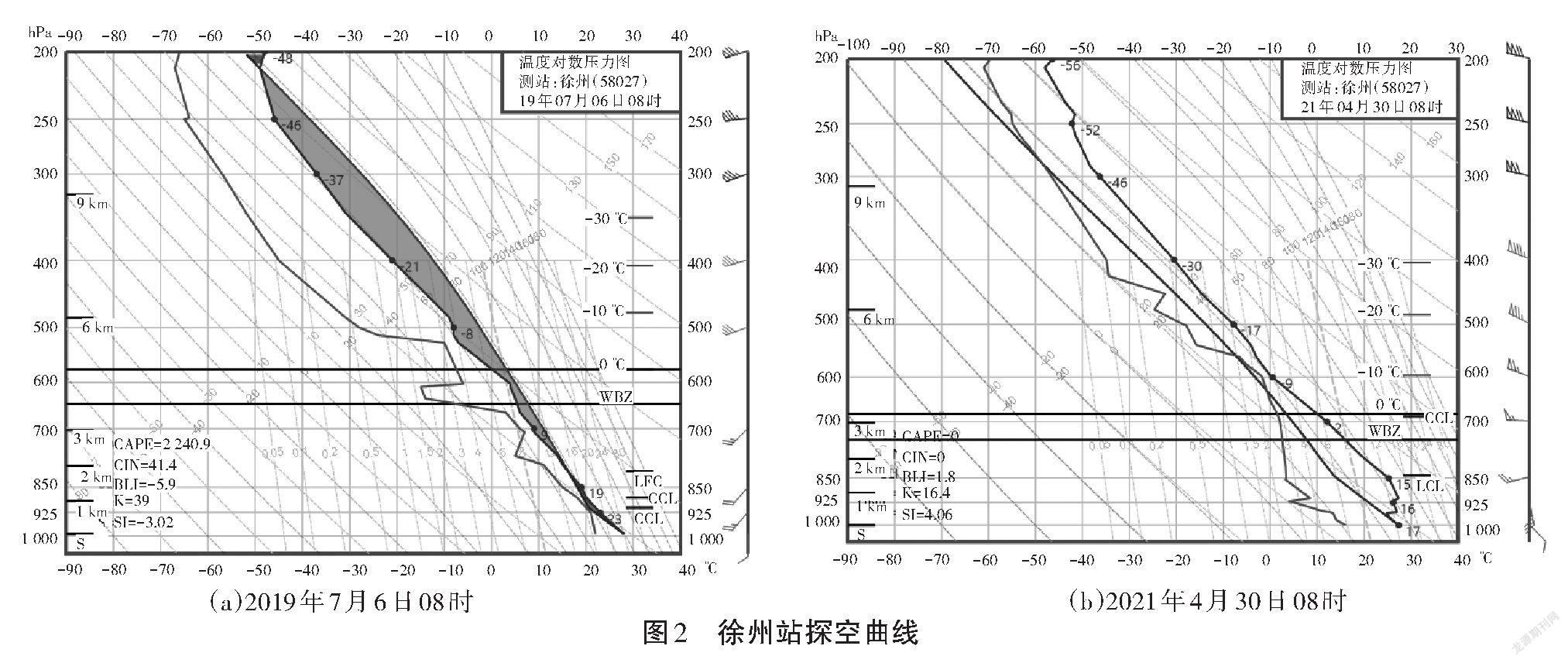

從0706過程徐州站08時探空曲線[見圖2(a)]可以看出,大氣層結不穩定,850 hPa和500 hPa溫差達27 ℃,對流有效位能(CAPE)為2243 J·kg-1;0~6 km垂直風切變為15 m·s-1。K指數為39 ℃,850 hPa比濕為12 g·kg-1,暖濕的低層有利于短時強降水。850 hPa以下水汽含量近于飽和,其上為干層,上干下濕的水汽垂直分布有利于雷暴大風。0 ℃層高度4.5 km,-20 ℃層高度7.3 km,合適的0 ℃和-20 ℃層高度對冰雹的發生十分有利,徐州上午08時前后就出現了冰雹。

對比0430過程徐州站08時探空曲線[見圖2(b)],近地層有淺薄逆溫層,有利于不穩定能量的積聚;垂直風切變極大,0~6 km達33.2 m·s-1,0~3 km達23.5 m·s-1;但水汽條件較差,850 hPa比濕為3 g·kg-1,溫度露點差為22 ℃,因而不利于短時強降水。850 hPa和500 hPa溫差達33 ℃,層結非常不穩定。盡管08時探空顯示CAPE較小,但14時訂正后CAPE高達2904 J·kg-1,因此強對流發生在午后。0 ℃層高度3.2 km,-20 ℃層高度5.9 km,上述條件有利于雷暴大風和冰雹。

4 風暴特征及結構分析

冰雹天氣往往與超級單體有緊密聯系,在某些強烈的多單體風暴中也能產生大冰雹。從0706過程反射率因子回波演變可以看出,08:00颮線主體位于山東,回波呈弓形,底部強回波逐漸影響徐州和連云港。進入豐縣時(08:17—08:40),風暴發展為超級單體(中氣旋旋轉速度約10 m/s),中心強度為73 dBZ,上沖回波高度達14 km以上;并且3.3°仰角以下都有“三體散射”現象,大冰雹回波特征顯著。沿雷達徑向作反射率因子剖面,具有低層弱回波區和中高層回波懸垂結構;65 dBZ回波高度伸展至10 km(超出-20 ℃高度),發展極為旺盛。0430過程中,17:58—18:38自淮安向鹽城移動的超級單體(中氣旋旋轉速度約17 m/s)入流缺口處有明顯的鉤狀特征,反射率因子核心>65 dBZ;對應垂直方向也可看到有界弱回波區和穹窿結構,符合經典超級單體特征。

雙偏振參數在識別降水粒子類型時,ZDR的識別作用最大。ZDR是水平反射率因子與垂直反射率因子之差,與粒子形狀關系密切。一般認為,小雨滴接近球形,ZDR幾乎為零;大雨滴為扁橢球,ZDR是較大的正值;大冰雹等同于球形,ZDR接近于零。分析發現,兩次降雹時強反射率因子回波區對應的0.5°仰角ZDR數值較小,為接近于零的正值或負值,這種高Z值低ZDR值稱作ZDR冰雹信號。垂直方向上中層出現小范圍負值,說明雷暴單體內高層以固態粒子垂直分布為主,低層以冰水混合粒子水平分布為主。

CC反映了水平偏振和垂直偏振回波功率之間的相關系數,僅與目標形狀和相態有關。通常非氣象回波的CC值很低(0.7以下);云和降水回波的CC值則很大,接近于1;冰雹由于下落過程中存在翻滾,散射性質發生較大變化使得CC較小(低于0.95)。分析來看,0.5°仰角CC主要為大片>0.97的區域,說明該區域水凝物類型單一,為液態降水的可能性很大;而強反射率因子回波區CC值在0.9左右,說明此處為混合水凝物,可能為濕雹。垂直方向上中層CC則顯著低于0.8,表明有大尺寸的冰相粒子存在。

KDP為水平和垂直發射的電磁波穿過降水目標時傳播相移的變化,液態降水是影響KDP的主要因素。干雹區KDP一般在零值附近,低層外包水膜的冰雹KDP非常大,可達5°·km-1以上。兩次過程中0.5°仰角KDP大值區對應濕的固態聚合物或液態水含量豐富,但因強反射率因子回波區CC<0.9而沒有計算KDP,形成了KDP空洞(4c)。以上分析表明,反射率因子高值對應ZDR負值或零值,CC<0.9預示該處大冰雹的存在,并與此處KDP出現缺值相互印證。

5 結論

本研究利用常規觀測資料和ERA5再分析資料對2019年7月6日和2021年4月30日江淮地區兩次大范圍強對流過程的成因進行了診斷,并分析了強風暴的雙偏振特征,探究了其在短時強降水和冰雹天氣中的表現差異,主要得出以下結論。

①兩次冰雹天氣均發生在高空冷渦加深南下的環流形勢下,高層冷平流疊加在低層暖平流上的配置使對流不穩定度加大,不穩定能量在冰雹區積聚,形成了較大的CAPE,在地面輻合線的觸發下導致了冰雹的產生。較大的垂直風切變使對流加強和維持,合適的0 ℃和-20 ℃層高度有利于冰雹的形成。

②超級單體降雹時具有“三體散射”和“鉤狀回波”特征,最強反射率因子達65 dBZ以上;垂直高度上可見低層弱回波區和中高層回波懸垂結構。徑向速度圖上低層具有明顯的氣旋式輻合旋轉(中氣旋)。上述這些特征對于冷渦型降雹具有一定的預報指示意義。

③不同于液態強降水時強反射率因子對應強ZDR和高CC(>0.97),強反射率因子對應低ZDR(負值或零值附近)和較低CC(<0.9)可指示冰雹,并與KDP出現缺值相互印證,結合多種產品綜合分析可更準確地探測和預警冰雹區域。

研究表明,雙偏振雷達可以很好地反映出強天氣過程的特征,并能根據各偏振量的值對降水類型(冰雹和短時強降水)進行判別。需要注意的是,本研究僅對兩次冷渦背景下導致降雹的超級單體風暴結構和偏振特征進行了分析,對于非超級單體降雹以及其他如副熱帶高壓、西風槽背景下的降雹特征還須進一步研究。

參考文獻:

[1] 包云軒,覃文娜,高蘋,等.江蘇省近30年冰雹災害的時空變化規律[J].自然災害學報,2012,21(5):197-206.

[2] 湯興芝,黃興友.冰雹云的多普勒天氣雷達識別參量及其預警作用[J].暴雨災害,2009,28(3):261-265.

[3] 王麗榮,李姣,張素云,等.雷達對冰雹災害落區的跟蹤及鑒定[J].災害學,2019,34(3):66-70.

[4] 趙文慧,姚展予,賈爍,等.1961—2015年中國地區冰雹持續時間的時空分布特征及影響因子研究[J].大氣科學,2019,43(3):539-551.

[5] 嚴紅梅,梁亮,黃艷,等.金華地區18次冰雹天氣的大氣環境與雷達回波特征分析[J].暴雨災害,2019,34(1):48-58.

[6] 葉東.一次強風雹天氣的干侵入作用及雷達回波特征分析[J].沙漠與綠洲氣象,2020,14(5):44-52.

[7] 張杰,提案密,朱克云,等.雙偏振雷達基本產品和回波分析[J].高原山地氣象研究,2010,30(2):36-41.

[8] KUMJIAN M R,MISHRA S,GIANGRANDE S E,et al.Polarimetric radar and aircraft observations of saggy bright bands during MC3E[J].J Geophys Res Atmos,2016,121(7):3584-3607.

[9] STARZEC M,HOMEYER C R,Mullendore G L.Storm labeling in three dimension (SL3D):A volumetric radar echo and dual-polarization updraft classification algorithm[J].Mon Wea Rev,2017,145(3):1127-1145.