勞動力老齡化對農戶生產技術效率的影響

鄒永霖 姚長林 杜興洋

摘要:【目的】研究農村農業勞動力老齡化、經營特征和區域特征等因素對稻農生產技術效率的影響,為提升水稻生產技術效率提供參考和建議。【方法】采用長江流域12個省(直轄市)的1430個農戶水稻生產的微觀調研數據,運用隨機前沿生產函數模型和效率損失模型,對比經營特征和區域特征等因素,分析農戶不同年齡段特征對農業生產技術效率的影響。【結果】長江流域水稻種植農戶老齡化現象普遍,農忙時節勞動力相對不足;受體力及人力資本限制,老齡勞動力的技術效率高于年輕農戶;增加當前結構勞動力生產要素的投入量,并不能有效帶來水稻種植產出增加。對比看來,長江上游地區老齡勞動力平均技術效率水平最高;下游地區中年農戶技術效率水平最穩定,部分地區農戶水稻生產技術效率仍有提升空間。老齡農戶當前流入土地比率大于年輕農戶,但未來土地流轉傾向低于年輕農戶;文化程度、參加農業技術培訓人次、專業協會、農資經營部門和農技推廣部門等變量對技術效率有正向影響,而是否為村干部、土地流轉情況、家庭兼業情況、基層信息服務站及地方政府等變量則對技術效率有顯著的負向影響。【建議】應客觀認識農業勞動力老齡化因素對稻農生產技術效率的影響,從出臺優惠政策吸引勞動力回流、加強農業技能培訓、完善土地流轉機制、健全農業信息發布機制等方面著手,提升稻農生產技術效率。

關鍵詞:老齡化;勞動力;長江流域;技術效率;水稻生產

中圖分類號:S-05;F323.6? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標志碼: A 文章編號:2095-1191(2022)04-1177-09

The impact of aging of the workforce on farmers’ production technical efficiency: A study based on rice production

data from 1430 farmers

ZOU Yong-lin1, YAO Chang-lin2, DU Xing-yang1*

(1School of Public Administration, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, Hubei? 430073, China;

2Party School of Qianjiang District Committee of the Communist Party of China, Chongqing? 409000, China)

Abstract:【Objective】To study the influences of the aging of the agricultural labor force, the agricultural management characteristics and regional factors on the efficiency of rice farmers’ production technology, so as to provide a refere-nce for the improvement in the efficiency of rice production. 【Method】Rice planting data from 1430 farmers in 12 provinces (municipalities) of the Yangtze River basin was. A stochastic frontier production model and a efficiency loss model were employed to analyze the impact of aging of the agricultural workforce and other factors on the production technical efficiency of farmers. 【Result】The aging of the rice planting workforce was a general phenomenon and there was a shortage of laborers during the busy season. The older laborers still had their own advantages in farming and their age had a positive influence on technical efficiency, which was relatively higher than the young laborers. Limited by the human resource of older laborers, their input of production factors were lower than that of the young. With the current age distribution in the workforce, increasing the input of labor production factors could not effectively increase the output. To compare other influencing factors, older laborers in the upper reaches of the Yangtze River had the highest technical efficiency, while in the middle area these had the most stable technical efficiency. This meant some farmers still had room to improve their technical efficiency. There were more older laborers in-flowed land than younger ones, but their future land transfer tendencies were lower than the young. Education, length of technical training, professional associations, green business operations and agricultural technology extension departments had significant positive impacts on technical efficiency, while being village cadres, land transfer, by-business, basic level information service stations and local government had obvious negative influence on technical efficiency. 【Suggestion】The government should accept the aging tendency of the agricultural labor force and begin the introduction of preferential policies to attract the return of labor, strengthen agricultural skills training, improve the land transfer mechanism and improve the agricultural information release mechanism to improve the efficiency of rice farmers’ production technology.

Key words: aging; labor workforce; Yangtze River basin; technical efficiency; rice production

Foundation items: National Social Science Foundation of China(17BJY133)

0 引言

【研究意義】目前,我國正加速步入社會老齡化階段,農村人口老齡化問題更值得引起關注和重視。全國第七次人口普查數據顯示,2020年,我國農村60歲及以上的老年人口比重為23.81%,高于城鎮的7.99%。勞動力是構成我國農業生產的重要因素,其質量和結構對農業發展的前景有著重大且深遠的影響。長江流域水稻產區是我國水稻三大主產區之一,也是面積最大的產區,其水稻產量占全國總產量的70%左右。因此,探究勞動力老齡化與農業產出及生產效率的關系,對長江流域水稻生產可持續發展有一定的現實意義。【前人研究進展】基于隨機前沿生產函數模型對農業生產技術效率測度與分析,是研究勞動力結構對農業技術效率的影響的重要方法。許多學者認為,近年來不斷加劇的農業勞動力老齡化趨勢對農業生產的發展有著一定的影響(王笳旭和李朝柱,2020),具體原因在于人口老齡化造成勞動力供給不足,限制了農業資本投入,且對土地資源造成一定程度的浪費(楊長福和張黎,2013)。另外,老齡勞動力平均受教育水平偏低,對新知識與農業生產技能的接受能力較差,加上受身體素質、資本投入和長久形成的生產慣性等的影響,不利于生產的創新與進步。老齡勞動力在農業生產中生產效率較低,各項生產要素的投入水平也低于非老齡勞動力(徐娜和張莉琴,2014),對農業產出產生顯著負作用(陳錫文等,2011),可能導致阻礙現代農業的發展。此外,張淑雯等(2018)通過研究農業老齡化對小麥生產的影響,認為勞動力老齡化阻礙了平原地區小麥技術效率的提升。但也有學者認為對農村勞動力老齡化問題不必過度擔憂,雖然老齡農戶在個人體力及人力資本方面處于弱勢地位,但現代農業生產技術與組織方式很大程度上減小了二者對農業的不利影響(趙培芳和王玉斌,2020), 農村人口老齡化并未顯著影響我國糧食生產(胡雪枝和鐘甫寧,2012),因而不必過分擔心農業勞動力老齡化會導致農業生產的危機情況(林本喜和鄧衡山,2012),反而應當將視角轉移到提升農業的比較效益方面,從根本上提升農業對農戶的引力效用。魏娟等(2017)通過運用隨機前沿生產函數模型研究了勞動力結構對蘋果種植戶技術效率的影響,結果發現勞動力老齡化有助于提升果農技術效率。王淑紅和楊志海(2020)認為農業勞動力老齡化對糧食綠色全要素生產率提升具有顯著的促進作用。【本研究切入點】現有學者多從老齡化成因及對農業生產的宏觀影響方面研究農業勞動力老齡化問題,采用微觀調研數據研究老齡化對稻農生產技術效率的影響的研究較缺乏。【擬解決的關鍵問題】基于對長江流域1430個農戶的實地調查數據,構建隨機前沿生產函數模型,實證分析老齡化對農業生產技術效率的影響,為提升區域水稻生產技術效率提供理論參考。

1 研究方法與數據來源

通過構建隨機前沿函數模型,消除隨機誤差的干擾作用,分析訪談和隨機抽樣獲取的長江流域地區1430戶水稻生產信息,探究水稻生產中各項投入變量對水稻產出的影響。

1. 1 研究方法

對農業生產技術效率的測度與分析,現有研究主要有參數方法和非參數法,分別運用DEA方法及隨機前沿生產函數法進行估價。基于數據樣本量較大,可能存在較大變異性等原因,本研究主要運用隨機前沿生產函數模型分析農戶水稻生產的技術效率,以便將隨機誤差對農戶技術效率的干擾作用納入考慮。同時,基于Battese(1992)、Trewin等(1995)提出的隨機前沿(SFA)模型,采用形式相對靈活的超越對數生產函數,有效避免技術中性和產出固定的假設,進而研究生產函數中各投入要素間的相互作用及對被解釋變量的影響,以及各投入要素技術進步的差異等,提高對技術效率增長進步率的估計精度(劉穎和洪道遠,2018)。具體采用的生產函數為:

lnYi=b0+b1 lnLdi+b2 lnLri+b3 lnFi+b4 lnPi+b5 lnSi+b6 lnMi+b7(lnLdi)2+b8(lnLri)2+b9(lnFi)2+b10(lnPi)2+b11(lnSi)2+b12(lnMi)2+b13(lnLdi)(lnLri)+b14(lnLdi)(lnFi)+b15(lnLdi)(lnPi)+b16(lnLdi)(lnSi)+b17(lnLdi)(lnMi)+b18(lnLri)(lnFi)+b19(lnLri)(lnPi)+b20(lnLri)(lnSi)+b21(lnLri)(lnMi)+b22(lnFi)(lnPi)+b23(lnFi)(lnSi)+b24(lnFi)(lnMi)+b25(lnPi)(lnSi)+b26(lnPi)(lnMi)+b27(lnSi)(lnMi)+(Vi-Ui)? ? ? ? ? ? ? ? ?(1)

式中,Yi為農戶i的水稻總產值,單位是元/戶;Ldi是農戶i的水稻種植面積,單位是ha/戶(由畝/戶換算);Lri表示農戶i的勞動力投入量,單位是人/戶;Fi、Pi、Si、Mi分別表示農戶i的化肥施用量、農藥投入、種子費用以及機械作業費,單位均為元/戶;bk是待估參數(k=0,1,2…14);Vi和Ui為復合擾動項,其中Vi是隨機誤差項,代表影響農戶水稻生產最終產值的氣候、環境等各隨機因素及誤差,服從均值為零、方差為σv2的正態分布;Ui是服從半正態分布的非負隨機變量,代表技術效率損失項,主要用來表示農戶i生產的無效程度,均值是μ,方差是σu2。對于投入變量為0的數據,引入模型時賦值為1,對數運算后不改變原數據的意義(周曙東等,2013)。

本研究基于生產前沿函數的技術效率實際操作公式如下:

TEit=[E(Yi|Ui,Xi)E(Yi|Ui=0,Xi)]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(2)

式中,E([Y]i|Ui,Xi)為數學期望,若Ui=0,即TEi=1,表示第i個農戶具有完全無損失的技術效率;若Ui>0,即0<TEi<1,則該農戶在生產上存在一定程度的效率損失。

效率損失模型設定為:

mi=δ0+[h=117δhZhi]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(3)

式中,Zhi為可能影響不同農戶間水稻生產的技術效率水平差異的因素。參考Battese和Coelli(1992)的研究成果,結合本研究的研究目的,將長江流域農戶技術效率水平影響因素分為四類:前三類分別是農戶基本特征、農戶農業經營特征及農戶對新知識和技能的獲取特征,共16個變量。在分析整個長江流域農戶水稻種植技術效率的影響因素時,由于長江流域上、中、下游地區自然環境及氣候條件等存在一定差異,為進一步探究區位因素是否對技術效率產生影響,故除上述三大類影響因素外,本研究另加入農戶地理位置特征影響因素,共17個變量(表1)。

1. 2 數據來源與統計結果

本研究數據來自于課題組于2019年對長江流域水稻種植區進行的調查研究,采用調查員與農戶一對一實地訪問的方式隨機抽樣調查,調查農戶包括當年種水稻的農戶,也包括未種植水稻的農戶。為提升研究準確性,本研究選取長江流域12個水稻生產省(直轄市),共獲取問卷1644份,其中有效問卷1430份,長江上游選取了綿陽、南充、成都、重慶三峽地區、昆明、貴陽和思南等7個地區,共529個樣本;長江中游選取了荊州、宜昌、襄陽、黃岡、常德、衡陽、長沙、九江、宜春、六安、巢湖和信陽等12個地區,共638個樣本;長江下游選取了揚州、蘇州、湖州和上海等4個地區,共263個樣本。

調查結果顯示,樣本農戶勞動力平均年齡55.66歲,標準差是9.52;年齡大于60歲的農戶有435位,45歲及以上的農戶共1241位,占總樣本的86.78%,說明勞動力老齡化現象較為普遍。本研究參考麥爾旦·吐爾孫(2015)的研究成果,將農戶按年齡劃分為3個年齡組,分別是年輕農戶(≤35歲),中年農戶(36~60歲)以及老齡農戶(>60歲)。在就業方面,青壯年勞動力的城鎮化流動仍是普遍現象,老齡勞動力多數留守家中繼續進行農業耕作。農業收入、外出務工、養殖以及農業補貼收入構成農戶家庭收入主要來源。調查問卷中將兼業收入比重<10%的農戶定義為純農戶,兼業收入比重介于10%~50%的農戶為以農業生產為主,兼營非農業生產農戶,兼業收入比重>50%的農戶為以非農業生產為主,兼營農業生產農戶,未從事農業生產的農戶為純非農戶。1430個農戶中,289戶屬于純農戶,在總樣本中占20.23%;502戶屬于以農業生產為主,兼營非農業生產農戶,占35.11%;630戶屬于以非農業生產為主,兼營農業生產農戶,占44.06%;僅9個農戶屬于純非農業戶。

長江流域所選變量的名稱及描述性統計見表2。從長江流域及該地區老齡農戶、年輕農戶各投入產出變量的對比中可看出,年輕農戶各投入及產出變量均值均高于老齡農戶,但低于長江流域平均水平。老齡農戶在水稻種植方面因投入要素較少,因而產出相對較低,而各項投入變量對產出的具體影響程度及影響方向需進一步分析。

農戶水稻生產的各項技術效率影響因素的定義及統計性描述如表1所示。借鑒林本喜和鄧衡山(2012)的研究成果,模型估計時,將中年農戶設為基本組,引入老齡農戶和年輕農戶虛擬變量,研究農戶不同年齡段對技術效率的影響。從表1可看出,長江流域從事水稻生產的年輕農戶遠少于老齡農戶;文化程度均值為1.75,表明農戶整體文化水平較低;年人均參加農業技術培訓2.75次;土地流轉情況均值為0.35,說明存在土地流轉的農戶未超過一半;一半以上的農戶均遭受到不同程度的病蟲害侵擾。

2 長江流域農戶水稻生產效率影響因素分析

2. 1 隨機前沿生產函數模型估計結果

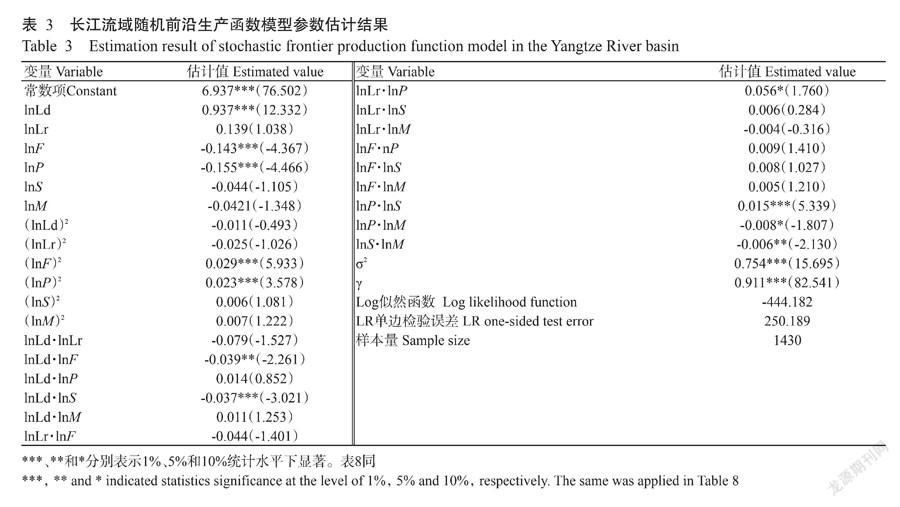

本研究主要采用Frontier 4.1估計模型,若γ=0被接受,則可認為不存在效率損失。若γ統計顯著,則表示存在技術效率的損失。長江流域農戶水稻生產SFA模型參數估計結果如表3所示。由表3可知,就長江流域整體而言,γ值是0.911,在1%統計水平上顯著,說明技術無效率項是模型復合擾動項中變異的主要來源,且占90.1%,農戶水稻生產存在技術非效率,總擾動中90.1%可被它解釋,有9.9%來自于統計誤差等外部影響。

從參數估計結果來看,第一,水稻生產中的播種面積、化肥及農藥投入均在1%統計水平通過顯著性檢驗,即均對總產值有顯著影響。第二,播種面積與化肥和種子投入費用間的交叉項系數均為負,且分別在5%和1%統計水平通過顯著性檢驗;說明播種面積與兩者間均存在顯著的替代關系,說明采用先進的生物技術,科學有效地投入使用優良品種能提高總產值,實現對土地資源的節約利用。第三,農藥投入量與勞動力投入人次間的交叉項系數為正,而其與機械作業費間的交叉項系數為負,且均在10%統計水平通過顯著性檢驗;說明農藥投入與勞動力投入間呈互補關系,而與機械作業費間相互替代。勞動力的減少也誘致農藥的人力投入減少,從而導致農藥投入降低,一定程度上有利于生態環境的保護。第四,種子與農藥投入費用的交叉項系數為正,而與機械作業費的交叉項系數為負,說明種子與農藥投入費用間存在顯著的互補關系,而與機械作業費間呈替代關系。可見,良種與農藥施用的科學合理搭配能帶來產出的提高,此外,在水稻生產規模相對較小的地區,農戶并未采用機械作業,而是尋求良種、科學施藥等生物技術以實現產值的提高。

公式(1)兩邊分別對投入要素的對數進行求導,可得出投入要素的產出彈性計算公式:

εLd =b1+2b7InLdi+b13InLri+b14InFi+b15InPi+b16InSi+b17InMi ? ?(4)

εLr =b2+2b8InLri+b13InLdi+b18InFi+b19InPi+b20InSi+b21InMi ? ?(5)

εF =b3+2b9InFi+b14InLdi+b18InLri+b22InPi+b23InSi+b24InMi ? ?(6)

εP =b4+2b10InPi+b15InLdi+b19InLri+b22InFi+b25InSi+b26InMi ? ?(7)

εS =b5+2b11InSi+b16InLdi+b20InLri+b23InFi+b25InPi+b27InMi ? ?(8)

εM =b6+2b12InMi+b17InLdi+b21InLri+b24InFi+b26InPi+b27InSi (9)

將各投入要素取均值,然后將表3的估計結果及均值代入彈性計算公式,可得到各項投入要素平均產出彈性,具體結果見表4。

從長江流域整體看,在水稻生產各投入要素中,只有勞動力投入的平均產出彈性為負數,說明水稻種植面積一定的情況下,當前勞動力的投入結構并不合理,不能有效增加產出。水稻種植面積、化肥、農藥、種子投入以及機械作業費的平均產出彈性為正,說明增加這些生產要素的投入可帶來產值的增加。水稻種植面積的平均產出彈性最大,說明耕地面積仍對農業的發展起重要作用,擴大耕種面積能使增產效果顯著。其次是化肥及農藥投入,而種子投入及機械作業費的平均產出彈性相對最小,說明該項目投入已達到一定水平,增加要素投入雖然可使產出增加,但效果并不明顯。

2. 2 長江流域分地區農戶技術效率情況

表5給出了長江流域分地區農戶水稻生產技術效率頻度分布,長江流域農戶水稻生產平均技術效率為0.846,說明仍有0.154的提升空間,共有17.45%的農戶水稻種植技術效率低于0.800。從各地效率均值來看,長江流域上游地區農戶平均技術效率水平最高。上、中游地區農戶的平均技術效率分別是0.851和0.846,略高于長江流域平均值0.846,而下游地區農戶的技術效率均值則比長江流域平均水平低。長江流域上、中、下游地區農戶技術效率最大值差別不大,分別為1.000、0.956和0.939,但最小值差別較大,中游地區技術效率最小值最低,為0.061,上游地區略高于中游地區,為0.114,而下游地區技術效率最小值為0.496,波動性最小。

2. 3 不同年齡段農戶技術效率水平及土地流轉情況

2. 3. 1 農戶年齡與技術效率水平 從表6可看出,在長江流域上、中游地區及長江流域整體上,老齡農戶平均技術效率最高,中年農戶次之,而年輕農戶技術效率相對最低。不同區域間技術效率差異并不十分顯著,其中長江上游地區老齡農戶及年輕農戶平均技術效率值最大,但波動幅度也相對較大,長江中游地區年輕農戶及老齡農戶技術效率標準差相對較小,技術效率更加穩定,長江下游地區年輕農戶有最大標準差,波動最大,但中年農戶技術效率水平最為穩定。

2. 3. 2 農戶年齡與土地流轉情況 表7為不同年齡段農戶的土地流轉情況,其中27.59%的老齡勞動力有流入土地,9.89%的老齡勞動力則相反地流出了土地。而年輕勞動力在實際生產中,只有22.73%流入土地,卻有14.29%流出了土地。土地更傾向于轉入高效率農戶手中,說明老齡農戶平均技術效率水平高于年輕農戶。而老齡農戶在未來土地流入意愿及勞動力增加時,擴大水稻種植面積的意愿低于年輕農戶,可能是因為隨著年齡的增長,老齡農戶受體力等健康因素的限制,不會進一步擴大種植規模,而年輕農戶卻恰恰相反。

2. 4 農戶技術效率損失模型估計結果分析

首先假定效率損失模型服從半正態分布,基于公式(3)對時不變技術效率模型和時變技術效率模型進行LR檢驗,檢驗結果顯示時不變模型更符合要求。表8為技術非效率模型的估計結果,表明了各項因素對技術效率的影響情況。

2. 4. 1 農戶基本特征對技術效率的影響 老齡農戶系數為負,且在1%對統計水平上顯著,即對技術效率有正向影響。而年輕農戶雖未通過顯著性檢驗,但其系數為正,說明對技術效率有負向影響。其中原因可能是,與年輕農戶相比,老齡農戶積累了更豐富的務農經驗,且兼業機會更少,因而能將更多精力投入到水稻種植中,使得技術效率提高,而年輕農戶經驗缺乏,技術效率波動較大,且外出務工傾向更大,因此反而降低了技術效率;文化程度及參加農業技術培訓人次系數是負值,各在1%和5%統計水平上顯著,對技術效率有正向影響,說明文化程度的提高和參加技術培訓次數增多,均有利于學習先進技術,開闊眼界,積累經驗,提升技術效率水平。是否為村干部虛擬變量系數為正,且很顯著,表明其對技術效率有負向影響,可能的原因是擔任村干部,可能導致農戶精力的分散,不能全心投入水稻的種植與生產,從而導致技術效率降低。

2. 4. 2 農戶農業特征對技術效率的影響 土地流轉情況和家庭兼業情況系數均大于0,各通過1%和10%統計水平的顯著性檢驗,說明二者對技術效率影響為負。由于當前我國農村土地流轉市場尚不健全,口頭承諾、事后違約現象時有發生,因而農戶往往不愿將過多的要素投入到流入土地,因而影響了技術效率水平。而家庭兼業則造成生產要素分散,受限的勞動、資本和土地投入降低了技術效率。同時老齡農戶受體力等健康因素的限制,不會進一步擴大種植規模,土地流轉意愿低,同時家庭兼業情況也少,因此土地流轉情況和家庭兼業情況技術效率影響為負。

2. 4. 3 農戶對新知識和技能的獲取特征對技術效率的影響 基層信息服務站、專業協會、農資經營部門、地方政府以及農技推廣部門均在1%統計水平上影響顯著,而村干部在5%統計水平上顯著。其中,專業協會、農資經營部門和農技推廣部門系數為負,對技術效率影響為正;基層信息服務站、地方政府和村干部系數為正,對技術效率影響為負。說明從農戶獲取知識和技能的來源來看,只有獲取的信息符合農戶具體的生產實踐時,才能因地制宜,提高技術效率水平。目前,大學畢業后年輕人很少愿意回到農村,農資經營部門和農技推廣部門大部分是一些老齡人員,年齡結構斷層,這些部門留下來的人員年齡偏高,諸多因素導致新知識和技術獲取程度對農業技術效率的影響相對較高。

2. 4. 4 區域特征對技術效率的影響 長江上、中、下游地區在氣溫、降水和地形等方面條件各不相同,地區因素在1%統計水平上影響顯著,說明不同區位因素對水稻生產的技術效率存在顯著影響,從上游到下游,效率逐漸降低,與2.2統計情況一致。另外,從調查統計數據看,長江上游老齡農戶占比最高,長江下游老齡農戶占比最低,這也解釋了從上游到下游水稻生產技術效率逐漸降低的現象。

3 討論

本研究運用隨機前沿生產函數和效率損失模型,對長江流域上、中、下游地區的1430位農戶家庭水稻生產的技術效率變化情況及平均水平等方面進行了分析,探究農業勞動力老齡化的影響,得出了以下主要結論:第一,長江流域水稻種植樣本農戶老齡化現象普遍,青壯年勞動力外出務工現象普遍,農忙時節勞動力供應相對不足,且多數農戶選擇兼業生產提高家庭收入。農戶的平均技術效率為0.846,表明若消除效率損失,同時控制其他因素保持不變,農戶技術效率仍有15.39%的提高空間。第二,受體力及人力資本限制,老齡農戶在實際生產中的生產要素平均投入水平低于年輕農戶。由于生產要素投入較少,因而產出水平也相對應低于年輕農戶。但老齡農戶平均技術效率明顯高于年輕農戶,其基于豐富的務農經驗以及農業生產的專注性,農戶年齡與技術效率有正向相關性,與麥爾旦·吐爾孫等(2015)研究的結果相類似,隨著務農勞動力年齡不斷增長,種植業農戶層面的生產技術效率水平不斷提升,但本研究成果并未出現農戶年齡60歲時達到規模效率最高值后呈現出逐步下降趨勢,可能是本研究選擇的樣本中60歲以上樣本量占比較少。第三,從不同區域來看,長江流域上游地區農戶平均技術效率水平最高,其次是中游地區,下游地區則相對最低,區位條件對農戶技術效率影響顯著。上游地區老齡農戶平均技術效率高于中下游地區,中游地區年輕農戶及老齡農戶技術效率最為穩定,而下游地區中年農戶技術效率水平最為穩定。第四,在土地流轉方面,與陳海磊等(2014)的研究結論一致,技術效率水平高的農戶更愿意流入土地,因而老齡農戶當前流入土地比例高于年輕農戶,但由于受個人體力及人力資本等方面的限制,老齡農戶對未來土地流轉意愿較低,未來勞動力增加時,擴大水稻面積意愿仍低于年輕農戶。

綜上所述,本研究基于長江流域12個省(直轄市)的1430個農戶微觀調研數據,分析農業勞動力老齡化等各項因素對農戶生產技術效率的影響。由于樣本范圍涉及長江流域中、上和下游,調查農戶年齡涉及不同年齡段,使得調研結果更具有代表性。

4 建議

4. 1 頒布優惠政策吸引勞動力回流農村

政府需頒布優惠政策吸引勞動力回流農村,調整農戶年齡結構,緩解農忙時節勞動力不足現象,同時鼓勵兼業經營,大力發展旅游農業和休閑農業,在服務供給、結對幫扶等方面提供政策支持,推動農業產業多元化發展,多種方式擴展稻農家庭收入來源,以綜合提高農民收入水平,同時不斷改善生活質量。

4. 2 加強農業技能培訓

政府需要創造條件使得老齡農戶自身優勢與現代農業生產方式有效結合,削弱其不足之處帶來的消極影響。農業技能推廣部門要加強對年輕稻農的農業技能培訓,以通俗易懂的方式推廣基層農業生產技術,提高年輕稻農綜合素質,老齡稻農要將自身長期積累的經驗優勢與現代農業的發展有效結合,盡可能降低老齡的負面作用。

4. 3 完善農村土地流轉機制

完善農村土地流轉機制,建立專門的實現土地流轉的交易場所和設施,疏通土地流轉的信息渠道,降低土地流轉信息不對稱導致的高交易成本。要大力培育土地流轉專業化服務組織,為土地流轉提供評級、評估和融資服務,促進土地流轉。政策上給予扶持,鼓勵老齡勞動力積極參與土地流轉,培育新型農業經營主體,發揮土地流轉的積極作用。

4. 4 健全農業信息發布機制

發揮基層信息服務站、專業協會、農資經營部門、農技推廣部門及政府宣傳部門對稻農生產等農業生產的積極作用,采用數字化線上信息采集與發布系統,結合線下入戶到田間地頭的走訪方式,根據當地實際生產情況和考慮不同農戶的自身特性,供給農業主體所需提供符合稻農生產需求的農業信息,以便有效降低農戶效率損失,提升農業生產效率。

參考文獻:

陳海磊,史清華,顧海英. 2014. 農戶土地流轉是有效率的嗎?——以山西為例[J]. 中國農村經濟,(7):61-71. [Chen H L,Shi Q H,Gu H Y. 2014. Is farmers’ land transfer efficient—Take Shanxi as an example[J]. Chinese Rural Economy,(7):61-71.]

陳錫文,陳昱陽,張建軍. 2011. 中國農村人口老齡化對農業產出影響的量化研究[J]. 中國人口科學,(2):39-46. [Chen X W,Chen Y Y,Zhang J J. 2011. An analysis of rural population aging’s effect on agricultural output in China[J]. Chinese Journal of Population Science,(2):39-46.]

胡雪枝,鐘甫寧. 2012. 農村人口老齡化對糧食生產的影響——基于農村固定觀察點數據的分析[J]. 中國農村經濟,(7):29-39. [Hu X Z,Zhong F N. 2012. The impact of rural population aging on food production:An analysis based on data of rural fixed observation points[J]. Chinese Rural Economy,(7):29-39.]

林本喜,鄧衡山. 2012. 農業勞動力老齡化對土地利用效率影響的實證分析——基于浙江省農村固定觀察點數據[J]. 中國農村經濟,(4):15-25. [Lin B X,Deng H S. 2012. An empirical analysis of the impact of aging agricultural labor force on land use efficiency—Based on data from fixed observation point in rural Zhejiang Province[J]. Chinese Rural Economy,(4):15-25.]

劉穎,洪道遠. 2018. 要素投入、技術效率與水稻生產潛力研究——基于湖北省農村固定觀察點的面板數據[J]. 華中農業大學學報(社會科學版),(3):35-43. [Liu Y,Hong D Y. 2018. Study on factors investment, technical efficiency and potential of rice production—Panel data based on fixed observation points in Hubei Province[J]. Journal of Huazhong Agricultural University(Social Scien-ces Edition),(3):35-43.] doi:10.13300/j.cnki.hnwkxb. 2018.03.005.

麥爾旦·吐爾孫,楊志海,王雅鵬. 2015. 農村勞動力老齡化對種植業生產技術效率的影響——基于江漢平原糧食主產區400農戶的調查[J]. 華東經濟管理,29(7):77-84. [Tu Er Sun M,Yang Z H,Wang Y P. 2015. Impact of aging of rural labor force on crop production technical efficiency—Based on the survey of 400 farmers in the main grain producing areas of Jianghan Plain[J]. East China Economic Management,29(7):77-84.] doi:10. 3969/j.issn.1007-5097.2015.07.013.

王笳旭,李朝柱. 2020. 農村人口老齡化與農業生產的效應機制[J]. 華南農業大學學報(社會科學版):19(2):60-73. [Wang J X,Li C Z. 2020. Effect mechanism of rural population aging on agricultural production[J]. Journal of South China Agricultural University(Social Science Edition),19(2):60-73.] doi:10.7671/j.issn.1672-0202. 2020.02.006.

王淑紅,楊志海. 2020. 農業勞動力老齡化對糧食綠色全要素生產率變動的影響研究[J]. 農業現代化研究,41(3):396-406. [Wang S H,Yang Z H. 2020. The effect of the aging of agricultural labor force on the change of grain green total factor productivity[J]. Research of Agricultural Modernization,41(3):396-406.] doi:10.13872/j. 1000-0275.2020.0037.

魏娟,趙佳佳,劉天軍. 2017. 土地細碎化和勞動力結構對生產技術效率的影響[J]. 西北農林科技大學學報(社會科學版),17(5):55-64. [Wei J,Zhao J J,Liu T J. 2017. Land fragmentation,labor structure and technical efficiency[J]. Journal of Northwest A & F University(Social Scien-ce Edition),17(5):55-64.] doi:0.13968/j.cnki.1009-9107.2017.05.08.

徐娜,張莉琴. 2014. 勞動力老齡化對我國農業生產效率的影響[J]. 中國農業大學學報,19(4):227-233. [Xu N,Zhang L Q. 2014. Impact of aging labor force on agricultural production efficiency in China[J]. Journal of China Agricultural University,19(4):227-233.] doi:10.11841/j.issn.1007-4333.2014.04.33.

楊長福,張黎. 2013. 我國農業人口老齡化對現代農業的影響及對策[J]. 農業現代化研究,34(5):522-526. [Yang C F,Zhang L. 2013. Impact of China’s agricultural population aging on modern agriculture and countermeasures[J]. Research of Agricultural Modernization,34(5):522-526.]

張淑雯,田旭,王善高. 2018. 農業勞動力老齡化對小麥生產機械化與技術效率的影響——基于地形特征的分析[J]. 中國農業大學學報,23(10):174-182. [Zhang S W,Tian X,Wang S G. 2018. Impact of aging agricultural labor on mechanization and technical efficiency in wheat production: A perspective analysis based on landforms[J]. Journal of China Agricultural University,23(10):174-182.] doi:10.11841/j.issn.1007-4333.2018.10.21.

趙培芳, 王玉斌. 2020. 農業勞動力老齡化背景下農機服務促進農業增收的作用[J]. 江蘇農業學報, 36(6): 1589-1594. [Zhao P F,Wang Y B. 2020. The role of agricultural machinery service in increasing agricultural income under the background of agricultural labor aging[J]. Jiangsu Journal of Agricultural Sciences,36(6):1589-1594.] doi:10.3969/j.issn.1000-4440.2020.06.032.

周曙東,王艷,朱思柱. 2013. 中國花生種植戶生產技術效率及影響因素分析——基于全國19個省份的農戶微觀數據[J]. 中國農村經濟,(3):27-46. [Zhou S D,Wang Y,Zhu S Z. 2013. Analysis of production technology efficiency and influencing factors of Chinese peanut growers—Based on the micro data of farmers in 19 provinces across China[J]. Chinese Rural Economy,(3):27-46.

Battese G E,Coelli T J. 1992. Frontier production functions, technical efficiency and panel data:With application to paddy farmers in India[J]. Journal of Productivity Analysis,3(1-2):153-169. doi:10.1007/978-94-017-1923-0_10.

Battese G E.1992. Frontier production functions and technical efficiency: A survey of empirical applications in agricultural economics[J]. Agricultural Economics,7(3-4):185-208. doi:10.1111/j.1574-0862.1992.tb00213.x.

Trewin R,Weiguo L,Erwidodo S,Bahri S. 1995. Analysis of the technical efficiency over time of West Javanese rice farms[J]. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics,39(2):143-163. doi:10.1111/j.1467-8489. 1995.tb00548.x.

收稿日期:2021-05-06

基金項目:國家社會科學基金項目(17BJY133)

通訊作者:杜興洋(1974-),https://orcid.org/0000-0002-0975-7654,教授,主要從事公共行政理論領域研究工作,E-mail:duxingyang@sina.com

第一作者:鄒永霖(1992-),https://orcid.org/0000-0001-5821-7294,研究方向為人力資源管理,E-mail:zouyonglin718@foxmail.com