復合基質層對生物滯留池滲透性能的影響探究

曹世瑋,李木子,庹 菁

(南京林業大學 土木工程學院,江蘇 南京 210037)

1 引言

隨著城市建設快速發展,城市不透水面積大幅增加,城市內澇問題頻頻發生[1]。生物滯留系統(Bioretention Cell, BRC)在解決城市內澇、削減面源污染、凈化水質、增加景觀效應等方面具有顯著優勢,是一種被廣泛應用的低影響開發設計雨洪控制管理設施[2]。滲透性能是影響BRC水文控制效果的重要因素之一,與植物種類及填料顆粒級配等因素有密切關系[3]。隨著時間的推進,多種因素影響效應得到放大,導致滲透系數急劇降低和填料層堵塞,最終影響整個系統的使用壽命。目前,由于BRC在污水處理整個周期內滲透性能的研究比較少[4],本文針對以松樹皮為覆蓋層、粉煤灰陶粒為中部基質層,選用植物為旱傘竹,探究了基質層結構與不同基質配比在運行過程中滲透系數的變化規律,以期為通過提高滲透性能從而增強BRC對污染物去除能提供參考。

2 裝置與方法

2.1 生物滯留池試驗裝置

BRC裝置是由透明的有機玻璃制成的圓柱體,內徑120 mm,高180 mm。模擬生物滯留池的結構層,裝置具有高出水口,提供蓄水空間,上部設溢流管,底部設置出水口排出過濾水。種植植物選用根系接觸面廣、生長性能好的旱傘竹,初次種植高度為320 mm。

2.2 裝置運行

模擬生物滯留池的基質自上而下分別為松樹皮、粉煤灰陶粒、碎輕石。松樹皮容易獲得且價格低廉,同時質量輕,有較好的吸水和吸附性能,同時高空隙率使其也可作為生物濾料,在生物處理系統中具有良好的吸附、水分截留和微生物承載效益,另外,松樹皮作為一種木質纖維素物質,可被微生物分解為葡萄糖和低聚糖,其高有機質含量使其成為一種新型的反硝化碳源投加材料;粉煤灰陶粒表面粗糙,比表面積大,孔隙較多且結構豐富,有利于微生物的附著生長,很多研究成果給出了基礎填料組合和配比,集中研究如何針對凈化、滲透等不同目的的生物滯留池進行填料改良優化,并提出優化的填料配比組合模式,總結出以硅沙、粉煤灰、沙、板巖等為代表的天然填料和以爐渣、給水廠污泥、管道沉沙等為代表的人工合成填料,效果較好,特別是粉煤灰陶粒,其作為生物滯留池的陶粒具有較大的應用市場,此外,粉煤灰陶粒具有強度高,密度小,化學穩定性好等特點,不易受水力負荷和長期水流的影響而導致材料的破裂,同時其內部存在著鋁、硅氧化物等活性點,具有良好的吸附性能;輕石質輕(比重0.3~0.4)可浮于水,硬度適中,空隙率在45%左右,輕石比重小,多孔且內部孔連通很好,是一種良好的微生物載體材料。其中,松樹皮選擇粒徑9~12 mm,孔隙率70%;粉煤灰陶粒選擇粒徑3~5 mm,孔隙率60%;輕石選擇粒徑5~8 mm,孔隙率為45%。

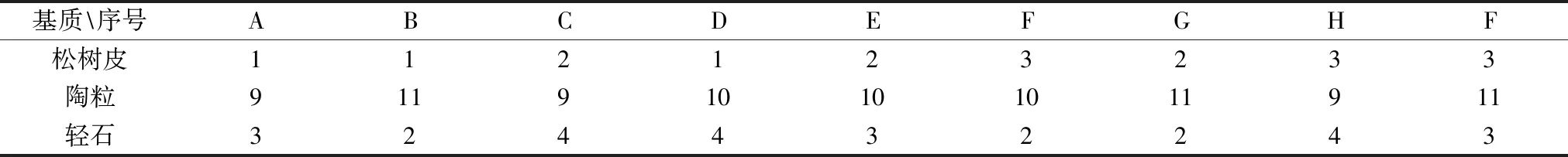

為探討不同基質層的高度對滲透系數影響,在裝置中分別填裝不同高度比例的松樹皮,陶粒和輕石,并采用不同的進水特征進行試驗。9種基質配比厚度見表1。

表1 不同基質配比厚度參數 cm

表1中基質層的高度單位為cm,模擬生物滯留池總高度在13~17 cm之間。種植的旱傘竹的生長高度每周測量,分析其生長速率與滲透系數的相關性。

2.3 試驗方法

滲透系數測定試驗采用常水頭滲透法[5],如式(1)。

KT=QL/AHt

(1)

式(1)中,KT為水溫為T時試樣的滲透系數,cm/s;Q為時間t秒時的滲出水量,cm3;L為試驗裝置高度,cm;A為試驗裝置截面面積,cm2;H為平均水位差,cm,可按(H1+H2)/2計算;t為時間,s。

3 結果與討論

3.1 生物滯留池基質層結構對滲透性能的影響

松樹皮、陶粒是近幾年在實際工程中廣泛使用的生物滯留池充填基質。不同配比的松樹皮和陶粒充填進生物滯留池后,具有不同的孔隙率和初始滲透系數。針對表1中的9種基質配比厚度得出如圖1所示的初始滲透系數和孔隙率結果,從圖中可以看出,基質層總高度與滲透系數呈正相關性,總高度每增加1 cm,滲透系數平均增加0.015 cm/s。如松樹皮∶陶粒∶輕石配比為3∶11∶3(cm)時,初始滲透系數最大,為0.0697 cm/s,而基質層高度為13cm的試驗組滲透系數相對來說較小,僅為0.0064 cm/s。另一方面,在同一高度下,中間層和覆蓋層厚度的增加,滲透系數也在變大,如基質高度為15 cm的試驗組,松樹皮∶陶粒∶輕石配比為2∶11∶2(cm)時的滲透系數要比基質配比為2∶9∶4(cm)的試驗組要大,說明松樹皮和陶粒較大的孔隙率使基質的初始滲透率更大;而在中間層和覆蓋層厚度總和一定時,隨著中間層厚度的增大,滲透系數更大,如基質厚度配比為1∶10∶4(cm)的試驗組和2∶9∶4(cm)的試驗組相比,中間層和覆蓋層總厚度都為11 cm,但前者中間層厚度較大,滲透系數也較大,說明陶粒較高的顆粒圓度和顆粒表面及內部發達的孔隙結構[6]保證了更高的水力傳導性能,使滲透性更好。

土壤孔隙度越大,連通性越好,滲透性也越好[7],用環刀法對孔隙率進行測定[8,9]。所測得的數據與滲透系數相結合進行分析,其結果見圖1,由圖1中可以看出滲透系數與孔隙率成正比例關系,孔隙率小時,滲透系數也較小,孔隙率增大時,滲透系數也隨之增大,且在松樹皮∶陶粒∶輕石的比例為3∶11∶3(cm)時孔隙率最大,為39%。同時,筆者發現基質層組合后孔隙率小于單層基質的孔隙率[10]。如組合基質中最大的孔隙度為39%仍小于3種基質中單層孔隙度最小的輕石,孔隙度降低了13%,因此,混合基質有利于提高基質的滯水性從而有利于雨水的凈化作用,但對后續基質的堵塞可能會有影響。

注:A、B、C、D、E、F、G、H、I分別表示松樹皮:陶粒:輕石的配比為(A)1∶9∶3; (B) 1∶11∶2; (C) 2∶9∶4; (D) 1∶10∶4; (E) 2∶10∶3;(F) 3∶10∶2; (G) 2∶11∶2; (H) 3∶9∶4; (I) 3∶11∶3

3.2 不同基質厚度配比在運行過程中滲透系數的變化規律

不同基質層配比的生物滯留池在運行過程中滲透系數發生了變化,試驗中固定了進水濁度和進水頻率,選取3種基質配比。從圖2中可以看出,在濁度為55.4,植物進水頻率為2次/周下[11],3種基質配比厚度下的滲透系數隨運行時間的變化都是先上升后下降。滲透系數在前3周有所上升,之后開始下降并在第5周開始滲透系數進一步下降的速度變慢,即在基質運行初期,有效孔隙度并未顯著減少,一是基質足夠大的孔隙度可以將大部分懸浮顆粒濾過,二是在孔隙中沉積下來的顆粒誘導孔隙流速的增加使已沉積的顆粒釋放從而減少了顆粒的沉積。而在3周后,比表面積大的陶粒對有機物的吸附作用、雨水中懸浮物在孔隙中的積累作用以及微生物的生長作用使基質層結構的孔隙度顯著下降。在以往的試驗中發現,當懸浮物的沉積到達一定限制時,由于進一步沉積的保留位點減少而使沉積過程停止,故在5周后滲透系數下降速率開始變慢并最后保持在一定的穩定值,基質不太可能完全堵塞[12]。

圖2 不同基質厚度配比下滲透系數隨時間的變化

在試驗進行初期基質配比厚度為松樹皮∶陶粒∶輕石為2∶10∶3(cm)的試驗組滲透系數最大,為0.032 cm/s;其次為松樹皮∶陶粒∶輕石為1∶10∶4(cm)的試驗組,滲透系數為0.0261 cm/s;而填料配比為松樹皮∶陶粒∶輕石為2∶9∶4(cm)的試驗組滲透系數最小,為0.0191 cm/s。且隨運行時間的變化,松樹皮∶陶粒∶輕石為2∶10∶3(cm)的滲透系數依舊高于另外兩種配置,滲透系數變化曲線一直處于最高的位置,說明初始滲透性高的基質配比中良好的孔隙度和結構使得基質堵塞機會減少,雖然隨著運行時間的增加,堵塞不可避免,但陶粒層和松樹皮層總厚度更高的試驗組最后減小的滲透系數要少,最終能維持在0.02 cm/s左右,說明在該基質厚度配比下,其較大的孔隙結構能抵抗一定的堵塞作用,更利于生物滯留池的運行。

3.3 植物生長情況分析

試驗期間,各組的旱傘竹長勢良好,其中,基質配比厚度為松樹皮∶陶粒∶輕石為2∶10∶3(cm)的旱傘竹生長狀況最好,平均總生長高度為6.44 cm,其次為松樹皮∶陶粒∶輕石為2∶9∶4(cm),平均總生長高度為3.65 cm,最差的為松樹皮∶陶粒∶輕石為1∶10∶4(cm)的試驗組,平均總生長高度僅為1.40 cm。而在最佳的基質厚度配比下(松樹皮∶陶粒∶輕石為2∶10∶3),濁度為55.4,植物灌水頻率為2次/周的植物生長速度最快,生長高度高達13 cm。

綜上,旱傘竹在粉煤灰陶粒基質中生長適應性良好,在8周連續動態試驗過程中均處于生長階段。基質厚度配比的差異性導致了植物生長高度上較大的差異性[13],試驗研究表明松樹皮∶陶粒∶輕石為2∶10∶3(cm)的基質厚度配置最適宜于植物的生長。

4 結論

針對以粉煤灰陶粒為主要基質,旱傘竹為種植植物的生物滯留池,分析了基質配比與滲透系數的相關性,探討了生物滯留池滲透性能的影響因素。

(1)基質層高度對滲透系數有較大的影響,在一定范圍內,基質層高度增加滲透系數會隨之增加,總高度一定時,隨著中間層和覆蓋層厚度的增加,滲透系數也在變大。基質結構的孔隙率與滲透系數存在正比例關系,在松樹皮∶陶粒∶輕石的比例為3∶11∶3(cm)時滲透系數和孔隙率均為最大,滲透系數為0.0697 cm/s,孔隙率為39.24%。

(2)在一定進水頻率和進水濁度下,同一高度下不同基質厚度配比的滲透系數隨時間變化先上升后下降最后趨于穩定,且在松樹皮∶陶粒∶輕石為2∶10∶3(cm)的配置下滲透系數最終所穩定的數值最高,在0.02 cm/s左右,更適宜于生物滯留池的運行。

(3)旱傘竹的生長高度與基質厚度配比有著密切聯系,中間層和覆蓋層厚度越高,植物生長情況越好。其中:在基質厚度配比為松樹皮∶陶粒∶輕石為2∶10∶3(cm),進水濁度為55.4,進水頻率為2次/周的配置下,植物的生長適應性最好,植物總生長高度達13 cm。