紡織品接觸瞬間涼感的測試與探討

葛 明,徐 璐

(深圳市計量質量檢測研究院,廣東深圳 518000)

0 引言

在炎熱的夏季,人們對具有涼感功能的服裝需求量逐年增加。涼感,實際上是接觸瞬間涼感,是指皮膚與低于其溫度的織物接觸瞬時,引起皮膚表面熱量快速流失、溫度瞬即下降,再經過皮膚中感溫神經末梢反映到大腦后形成的涼爽感覺。隨著熱量的傳導直到達到平衡,通常可以使皮膚有1~2 ℃的降溫幅度。

目前,對織物接觸瞬間涼感常用的測試方法主要有兩種:一種是參照國家標準GB/T 35263—2017《紡織品 接觸瞬間涼感性能的檢測和評價》(以下簡稱GB/T 35263)執行,一種是參照中國臺灣FTTS-FA-019《織物瞬間涼感驗證規范》(以下簡稱FTTS-FA-019)執行。本文利用兩種不同的測試方法對16 個不同織物類型的樣品進行測試,并結合主觀感受來探討織物接觸瞬間涼感的評價要求。

1 試驗

1.1 兩種方法測試原理分析

觸瞬間涼感測試的兩種方法原理基本一致,都是在規定的試驗環境條件下,將溫度高于試樣的檢測板與試樣接觸,測定熱檢測板溫度隨時間的變化,并計算其接觸瞬間涼感系數值(常用qmax表示),以此表征試樣的接觸涼感性能。qmax數值越大,表示皮膚感受到的涼感程度越強;qmax數值越小,表示皮膚感受到的涼感程度越弱[1]。兩種測試方法存在的差異主要表現在兩種方法對載樣臺溫度的設定和評價要求不同。國家標準GB/T 35263 要求將載樣臺的溫度設定為(20±0.5)℃,且當qmax≥0.15 [J/(cm2·s)]時即可認為織物具有接觸瞬間涼感性能。而中國臺灣標準FTTS-FA-019 織物瞬間涼感驗證規范里要求將載樣臺的溫度設定為(25±0.1)℃,并且對針織物和梭織物的規定合格標準也不同,即針織物的qmax≥0.130 [J/(cm2·s)]、梭織物的qmax≥0.170[J/(cm2·s)][2]時即可認為織物具有接觸瞬間涼感性能。

1.2 織物的選取

選取不同結構、不同成分和厚度的布料16塊,具體規格詳見表1。

表1 16塊試樣的規格參數

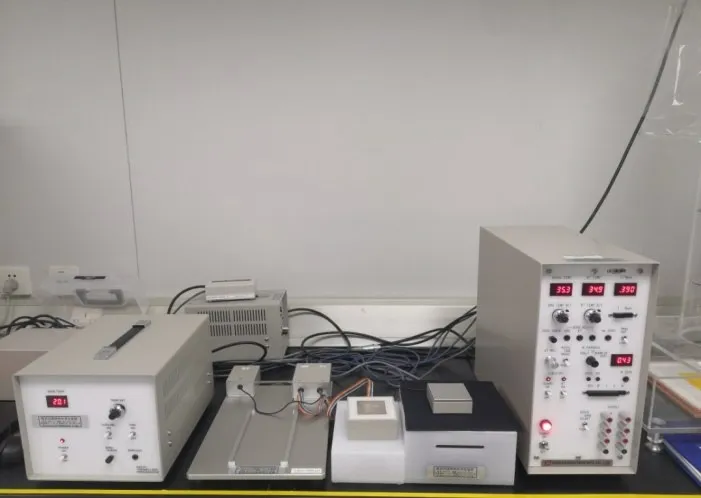

1.3 試驗設備

日本KATO TEKKO 公司生產的KES-F7 Thermo LABO 型熱性能測試儀器(圖1),該設備由熱檢測板、載樣臺和自動記錄裝置構成。熱檢測板的溫度在20~40 ℃可調,銅板面積為9 cm2,測試時對試樣產生的壓強為0.1 N/cm2;溫度傳感器響應時間<0.2 s,分辨率為0.1 ℃。自動計算記錄裝置,能根據測得的熱檢測板時間和溫度的變化計算,并記錄qmax值。設備參數可以滿足國家標準GB/T 35263—2017和中國臺灣涼感驗證規范FTTS-FA-019標準的要求。

圖1 KES-F7 Thermo LABO型熱性能測試儀器

1.4 試驗步驟

(1)每塊織物裁取有代表性的樣品5 塊,樣品尺寸約為200 mm×200 mm。取樣時避開影響試驗結果的疵點和褶皺。

(2)開機預熱機器30 min。為保證測試結果更加準確,和有比對意義,特將國家標準GB/T 35263—2017 中載樣臺和熱檢測板的溫度允差和中國臺灣涼感驗證規范FTTS-FA-019 保持一致,即設置熱檢測板的溫度為(35±0.1)℃,載樣臺為(20±0.1)℃,兩者溫差(△T)為15K。其余測試程序兩者保持一致。

用中國臺灣涼感規范FTTS-FA-019 測試時,樣品應用GB/T 35263—2017測試用的5塊小樣,且樣品需要重新調濕,測試間隔需超過24 h。分別用兩種方法對16 塊布料的qmax值進行測試,每塊布料取5次測試的平均值,最終結果修約到小數點后三位。

2 試驗結果及評價

2.1 參照GB/T 35263和FTTS-FA-019測試結果

因國家標準GB/T 35263—2017 僅對織物水洗前的接觸涼感性能做出明確要求,并未對織物水洗后的接觸涼感性能做出規定,因此本次比較試驗將僅對織物的水洗前的涼感系數qmax值進行測試和評價。測試結果及評價見表2。

表2 參照GB/T 35263和FTTS-FA-019兩個標準所得樣品的qmax值

2.2 主觀感受評價

2.2.1 主觀感受評價方法的設計

所有織造出來的具有涼感性能的面料最終都要回歸市場,接受各行各業消費者的評比與選擇,且客觀的測試最終都要以實際穿著的涼感感受為基準[3-4]。因此,主觀感受對于涼感性能的評價是非常有必要的。

選取10 男8 女共計18 名實驗室人員,年齡分布介于24~30歲,體質量介于52~68 kg,分別對16塊樣品涼感效果進行主觀感受評價。評價結果分為3級,A級涼爽,B級一般,C級不涼。A級認為織物具有接觸瞬間涼感性能,B 級和C 級則認為織物不具有接觸瞬間涼感性能,同一樣品以人數最多的級別作為該樣品的最終涼感等級。當最終涼感等級為A 級時,說明該樣品的結果評定為合格,B、C級的結果評定為不合格。為確保試驗結果的準確性和可靠性,整個主觀評價需在恒溫恒濕實驗室進行,環境溫度為20 ℃,相對濕度為65%。試驗前需將樣品在恒溫恒濕實驗室調濕至少4 h,且評價人員需在此環境下靜坐15 min,保證測試人員生理和心理狀態達到最佳。隨后,測試人員將前臂裸露向前伸直,保持前臂內測向上,用另外一只手將織物的反面置于前臂上,并對織物適當按壓,以模擬服裝對人體的壓強,記錄此時的主觀感受評價[5]。由于織物接觸人體皮膚,皮膚表面會有熱量傳導到織物,為避免誤差,每次測試需間隔2 min,使織物恢復到初始的熱狀態,重復此操作直至所有人員測試完成。

2.2.2 試驗結果

主觀評價結果見表3。綜合上述試驗結果可以看出:參照中國臺灣FTTS-FA-019 驗證規范方法測試16 塊樣品的織物瞬間涼感,所得樣品的合格率為56.2%,且與主觀感受評價結論吻合度較高,一致性達到了87.5%;參照國家標準GB/T 35263—2017 測試16 塊樣品的織物瞬間涼感,所得樣品的合格率為93.8%,但與主觀感受的一致性較差,一致性僅為56.2%。這可能與涼感面料在我國發展時間較短,為了保護企業,在涼感面料處于發展初期時制定的標準,要求相對較低有關。

表3 18名測試人員主觀評價織物涼感的結果

3 結論

(1)國家標準GB/T 35263—2017的評價要求偏低,臺灣織物瞬間涼感驗證規范評價要求相對更為合理。隨著科學技術的發展,紡織印染工藝水平較以前有了很大的提高,因此國家標準的評價要求理應回到合理的要求水平。

(2)建議在后續國家標準的修訂中提高評價要求,但提高的幅度要以更多的主觀評價試驗數據作為依據。此外,還有一部分面料的接觸瞬間涼感性能是借助于后整理技術而獲得的,因此建議增加洗滌后面料接觸瞬間涼感性能的考核指標。

(3)接觸瞬間涼感測試屬于功能性試驗,目前市場上這類產品較為活躍,有很多紡織品都打著“具有接觸瞬間涼感功能”的招牌,提升產品賣點,其實并非很多產品真正具有此項功能。為了更好地規范市場,讓消費者選擇到有保障的產品,建議對國家標準要求進行及時修訂。