單向導濕織物的研究現狀與進展

張飛飛,王萬安,景卓元,姜笑天,辛 昊

(中國人民解放軍32181部隊,陜西 西安 710000)

單向導濕織物對水分的單向傳輸能有效改善人體皮膚與織物間微氣候的濕度,尤其在夏季,能夠迅速將人體產生汗液傳導至服裝外表面并蒸發,可提高服裝的穿著舒適度,避免細菌滋生,是具有廣泛市場前景的功能性紡織品。

一些學者在對大自然的觀察中發現了單向導濕現象,如巨大的杉樹通過內部導管將水分從地下輸送到杉樹頂部[1];甲殼蟲利用后背[2]、蜘蛛利用蜘蛛絲[3]能夠輕易從空氣中收集水分;豬籠草唇部由于其特殊的表面微結構能夠將水滴從葉籠內側搬運到外側,從而實現水滴逆地心引力方向運動[4]等,這些自然現象為實現單向導濕提供了理論依據,即差動毛細效應[5]、潤濕性梯度效應[6]以及仿生蒸騰效應[7]。利用上述效應研制的織物與傳統使用異形纖維[8]或超細纖維[9]制成的吸濕快干紡織品相比,不僅實現水分在紡織品內部定向輸送,而且能夠有效防止水分反方向滲透,即具備“導濕二極管效應”,有效保持了內層織物的干燥性,降低人體與織物之間黏著效應,提升服裝的衛生性能。

近年來對單向導濕織物的研究已經成為紡織行業熱點,但研究重心偏向應用,缺少對液態水在織物不同緯度中傳遞與擴散機制等基礎研究。本文從單向導濕機制出發,綜述了纖維改性、紗線加工、織物結構、后整理等加工單向導濕快干型織物的方法,同時對存在的機制問題進行了分析、對其發展前景進行了展望。

1 單向導濕織物的機制

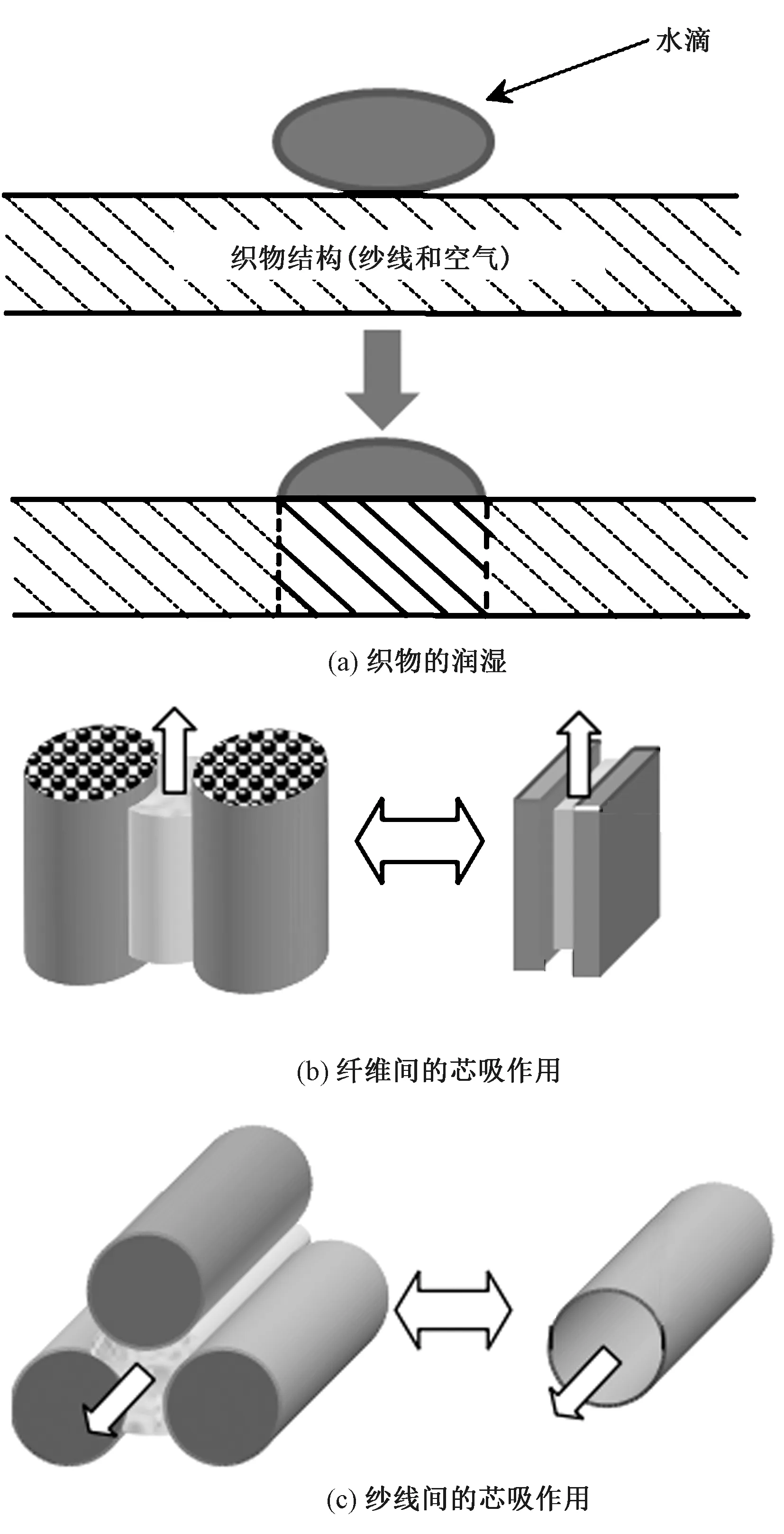

根據出汗量的大小,汗液可分為無感出汗和有感出汗,無感出汗汗液主要以水汽狀態通過紗線或纖維間孔隙內的空氣進行傳導。無感汗液凝結液態水和有感汗液導濕主要有2種途徑,一是織物表面吸水,水分在織物表面擴散,增大與空氣接觸面積,將水分蒸發到外界;另一種是通過毛細孔洞傳輸到外層織物[10],汗水不會在織物表面滯留,直接吸收到外側蒸發,保持靠近皮膚一側的干爽,這個過程涉及液態汗液的潤濕與芯吸[11],如圖1[12-13]所示。

圖1 潤濕與芯吸過程Fig.1 Process of wetting and wicking. (a)Wetting of fabrics;(b)Interfiber wicking;(c)Wicking of yarn

由圖1可見,液體首先吸附并鋪展在纖維上,通過纖維溝槽的芯吸作用進行傳導,由于織物里外層之間纖維細度、界面形狀、紗線捻度等因素的不同會產生附加壓力差,促使織物中的液態水自發從內層向外層流動,由此加強了織物的導濕性和快干性[14];此外,織物內外層之間吸濕性的不同又會引起潤濕性梯度效應[6],驅動紡織品兩側的汗液自發運動[15]。綜上歸納單向導濕的驅動力主要源于3個方面:①織物中毛細管彎月曲面的附加壓力作用及液體表面的張力作用引導液體自動流動[16];②在厚度方向設定多級空隙結構,大小不同空隙會形成壓力差,使得液滴能夠自發由大空隙向小空隙移動[17];③液體突破壓力在材料厚度方向的各向異性,使得液滴從疏水側過渡到親水側的突破壓力遠低于相反方向,因而在疏水層的驅動作用下,加速液體由疏水層向親水層定向輸送[15]。綜上,液滴在以上作用力的驅動下自發從一側向另一側定向運動,而在不施加外力的條件下無法反向運動[18]。

根據以上單向導濕機制分析,主要利用芯吸效應、差動毛細效應以及潤濕性梯度效應制備定向導濕、快干功能服裝面料,而影響上述效應的功能因素包括織物的里外層纖維性質、線密度和根數、織物里外層厚度、內外層線密度差以及后整理方法。

2 單向導濕織物的纖維

有研究表明影響纖維導濕性的主要因素是纖維截面形狀[19]以及纖維的親疏水性[20]。相較于規整截面纖維,異形纖維在導濕性上具有優勢,這主要是借助于異形纖維在縱向獨特的溝槽結構,由此增強纖維芯吸效應,提升纖維吸濕排汗功效,此外具有較深且較窄的溝槽導濕性能更為優越[21]。同時,異形纖維不規整的截面形狀增大了纖維的比表面積,促使液態水在纖維層面迅速向四周作平面狀鋪展,增大了織物散濕面積[22],進一步提高纖維的散濕導濕性。通常可通過改變噴絲孔形狀、雙組分復合紡絲等方法改變纖維截面形狀制備異形纖維。目前市面上常見的吸濕排汗異形纖維截面形狀主要有“十”字形、“Y”形、“H”形和“W”形等。美國杜邦公司研發的Coolmax纖維[23]是典型的“十”字形纖維,借助凹槽的芯吸導濕結構,結合纖維表面細微長孔的毛細作用,迅速吸收皮膚表層濕氣及汗水并將其排出體外蒸發。不同纖維截面異形度不同,線密度不同,比表面積不同,對應的導濕性不同,張一平等[22]研究了“Y”形、“十”字形和“CO”形聚酯纖維導濕性能,發現快干速率的排序是“CO”形、“十”字形、“Y”形。此外,由于異形截面的結構減少了與皮膚的接觸面,穿著柔軟舒適。

纖維對水的親疏性會影響到液體的潤濕性能,而潤濕是纖維導濕的前提。若纖維表面親水性差,纖維與液滴接觸角大,液滴需克服較大表面能才能鋪展,會影響到后續的芯吸作用,因此要改善纖維潤濕性提升導濕性。一般常用化學改性方式,例如采用接枝共聚方法,通過將親水基團附著到纖維分子鏈上提高纖維親水性,改善纖維的潤濕性能。侶利蕊等[24]在PET化學結構中引入磺酸基和醚鍵親水基團,并將其紡制成“十”字形截面纖維,提升了其親水導濕性,但是親水性太好,纖維會因吸水膨脹而導致堵塞液體水傳輸,液體水很難轉移到外層[25],如滌綸[26]、丙綸[27]等纖維,纖維間水分傳輸主要靠微孔毛細管作用力,吸水性過于好會減少纖維間的空隙,影響水分的傳遞。

雖然對纖維導濕性能的研究很多,但主要集中在對較為成熟技術的改進優化,所研究的異形纖維截面形狀多為“十”字形或三角形,很少涉及對截面形狀的創新研發,不利于開發新型截面異形纖維;對于不同纖維截面形狀和尺寸如何影響紗線內部、纖維之間所形成毛細空隙等基礎問題目前也缺少完整的理論體系;關于無序隨機排列的異形纖維所形成的紗線對纖維間毛細空隙的影響目前也少有相關研究,因此,需要加強對基礎問題研究,形成一套完整的理論依據,支撐今后開發和應用單向導濕纖維品種。

3 單向導濕織物的紗線

紗線是通過加捻而成的纖維集合體。研究發現,紗線導濕過程主要涉及液體在紗線內部的擴散、流動以及蒸發等步驟,以上過程主要取決于紗線的潤濕和芯吸能力[21]。而紗線的潤濕性與纖維的潤濕性有關,主要表現為液體在紗線表面的吸附和擴散行為,與纖維的親水性正相關。影響紗線芯吸能力的因素包括紗線或長絲的細度、捻度及截面形狀[21]。李德芹等[28]對純棉平紋面料進行分析,探討了不同紗線細度對芯吸高度的影響,通過實驗發現紗線細度越細,經緯向芯吸高度越低,查安霞的[29]對比了不同捻度滌綸長絲的芯吸高度,發現隨捻度增加,芯吸高度先增加,經過波峰后又下降。Monor等[30]基于液體在紗線中的芯吸現象,研究了紗線截面對液體在紗線中傳遞的影響,結果表明三葉形截面具有良好的芯吸作用。此外使用單一纖維制備的紗線,由于性能單一,所形成的紗線難以同時兼顧吸濕、導濕、放濕3項性能,致使織物的吸濕排汗快干功能受到影響,因此,通常采取混紡吸濕纖維和導濕放濕性纖維制備紗線,提高其導濕能力。王曉麗等[31]按照不同混紡比制備了親水滌綸與棉的混紡紗,并分別對其進行了吸濕快干能力測試,結果表明吸濕快干性越好的紗線,其混紡紗中親水滌綸所占比例越高。Firacis[32]紗線為典型的包覆紗,將優質長絨棉作為紗芯,一種特殊的聚酯長絲附著在其外部,綜合了長絲紗線的觸感以及優質棉的外觀和特有性質,即使在濕熱環境下大量出汗服裝幾乎不沾身,能夠顯著降低濕熱感。

紗線導濕行為是一個復雜多變的過程,其導濕能力受到多方面因素的共同影響,難以用一套理論模型描述[33]。紗線吸濕性與纖維吸濕性相關;紗線間的空隙受到纖維形狀、紗線捻度、加工參數等因素的影響,不同參數引起紗線空隙很大變化;再有,紗線因吸濕作用引起的膨脹變形致使空隙隨時間而不同,進一步增大了研究難度。

4 單向導濕織物的結構

通過對織物組織結構的設計使織物內外兩側具有差動毛細效應,內外兩側的親水性不同又會產生潤濕性梯度效應,以上2種效應均可實現織物的單向導濕功能。按照加工方式的不同,織物可分為針織物、機織物、非織造織物,根據使用需求,織物能夠設計成單層或多層織物。

4.1 單層單向導濕速干織物

單層單向導濕速干織物可以單獨使用具備吸濕排汗快干功能的純紡紗、混紡紗、復合紗線編織加工或使用親疏水性不同的紗線搭配加工制成。制成織物的紗線在縱向溝槽具有毛細管芯吸作用,由此皮膚表層產生的汗液借助溝槽向織物平面方向傳遞,保持服裝貼身面的干爽狀態,有效改善了服裝的穿著舒適性[34]。何立鋒等[35]利用高導濕差別化納米硅扁平聚酯長絲交織超細旦聚酯長絲,結合新型提花添紗工藝,開發出吸濕涼爽舒適性針織面料,有效解決了蠶絲面料夏季出汗黏著,單向導濕工藝差的技術難題;李夢茹等[36]選取Cooldry網絡長絲和絲光棉結合,以經花織物為載體,開發出了反面導濕正面吸濕的織物面料。

4.2 多層單向導濕速干織物

多層單向導濕織物包括雙層和3層結構織物。雙層結構織物在材料使用上通常采用內疏水外親水設計,內層織物的疏水導濕纖維能夠快速將汗液導向外層,保持內層干爽性;外層織物的親水性纖維能夠加快汗液的傳遞和蒸發,使織物整體透氣性良好。在結構設計上采用特定的組織將內外層連接,在織物內外兩面準確分布吸濕性不同的2種纖維,由于纖維吸濕性差異引起的梯度潤濕效應,進一步增強織物的導濕和散濕效果。棉蓋滌紡織品[37-38]就是最為典型的雙層單向導濕紡織品,將疏水滌綸紗作為地紗,親水棉紗為面紗,借助正反面[47]吸水性的明顯差異,由此在吸水速度、最大吸水量等方面不同,織物表現出單向導濕的特性。類似產品還有棉蓋Cooldry織物、棉蓋丙綸[39]等。此外,利用纖維異形度和線密度差異形成差動毛細效應,可織制出定向導濕面料,如蜂窩結構織物[40]、魚眼結構織物[41],由于內外層織物毛細孔洞大小不一致,可以加強芯吸效果。

為加強織物的導濕能力,還可進一步在貼身傳導層加上點狀突起組織點(稱燈芯點),燈芯點結構示意圖如圖2[17]所示。通過對組織點位置與密度恰當安排與設計,使汗水借助組織點由疏水層迅速傳導至親水層,提高服裝的排汗率。侯秋平等[42]選用H形截面吸濕快干滌綸和彩棉為原料,設計了以燈芯點結構為連接點,將織物疏水內層與親水外層連接復合,提升了織物的汗漬傳遞速率,促進了汗液從內向外的滲透擴散。

圖2 燈芯點結構示意圖Fig.2 Schematic diagram of lamp wick structure

3層織物結構利用杉樹吸水的差動毛細管效應原理[5],如同植物中干、莖、葉中木質部導管直徑變化,織物結構從內到外空隙呈梯度遞減,形成外層靜水壓差[43],提高織物單向導濕性,同時利用外層組織小空隙產生的“蒸騰拉力”提升水分導濕的原動力[7]。利用這一原理開發多種組合的織物,按照其結構由內向外可分為里層、中層和外層,里層吸濕導濕,中層儲水導濕,外層蒸發散濕。劉杰等[44]采用木棉/棉混紡紗線、Coolmax紗線,設計一種表里層松、緊組織空隙呈梯度變化的三維單向導濕織物。張慧敏等[45]選用3種線密度不同的丙綸長絲為原料,利用線密度梯度構造3種導濕性不同的功能層,織造了具有單向導濕性能的正交、角聯鎖和多層接結3種結構的15種三維機織物,通過測試分析其導濕性能發現,織物均具有優異的單向導濕性能。

4.3 織物組織結構對單向導濕的影響

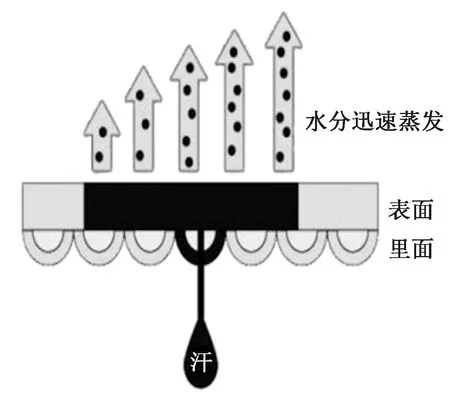

織物品種不同,加工方式不同,其單向導濕性也不同。對于機織物而言,在其他條件相同情況下,將吸濕性好的纖維作經紗[46]或者降低緯紗密度,均可提升織物單向導濕速干性。織物組織結構也會影響其吸濕導濕性,汪月靈等[48]采用熱板法測試了不同組織結構織物吸濕速干性,發現導濕速干效率排序為平紋、透孔、斜紋、緞紋、蜂巢。針織物方面,汗液傳導示意圖如3所示。線圈數量越多,線圈越大,織物表面積越大,越有利于水分散發[49],因此增加孔隙數量,提高正反面線圈數比例,織物毛細作用越好,芯吸效應越強[50]。織物面密度[51]是影響非織造織物單向導濕性能的主要因素,增大非織造材料面密度,單位體積內纖維含量增多,導流通道弱化,厚度增大,導濕性就會越差。

圖3 針織物汗液單向導濕示意圖Fig.3 Schematic diagram of knitted fabric′s unidirectional wettability

市場上單向導濕織物很多,但織物面密度往往過高,使用靜電紡絲技術[53],產量又受限,且結構設計多應用于針織物,對機織物和非織造物的結構設計還很少[54]。此外,在單向導濕織物的設計和加工原理方面,缺乏評價液態水在織物中的流動機制的基礎理論支撐,也尚未形成一套完整的單向導濕織物設計和加工原理。

5 單向導濕織物的后整理

通過化學改性方法,如化學助劑、等離子體改性和光催化處理等方法對織物進行功能性整理,使織物兼具吸水、透濕和快干的特性,進而實現織物內外層親疏水性差異,產生梯度潤濕性,拉動液體單方向流動。依據整理面的不同,可分為單面整理、雙面整理和梯度整理。

5.1 單面整理

單面整理按照整理劑的不同可分為親水整理和疏水整理。親水整理針對織物外層進行親水處理,可使用親水性助劑[55]、等離子體處理[56]和光催化處理[57]等方法改善織物外層材料親水性。Carran等[58]將納米沸石整合到羊毛織物表面,整理后的羊毛織物水接觸角從148°降低到50°,大幅提高了導濕能力;李輝芹等[59]將棉織物與粘膠織物在以鈦酸丁酯為前軀體的二氧化鈦溶膠中二浸二軋,經過整理后織物的接觸角分別達到135°與139°,而后進行光催化整理,接觸角在2 h內變為0°,使織物獲得了單向導濕能力。疏水整理則主要通過疏水劑對織物內層進行拒水處理,汪南方等[60]采用漿點印制法對純棉織物進行單向疏水整理,整理后單向導濕效果達到4.5~5.0級。

5.2 雙面整理

相較于單面整理,雙面整理更為普遍,通過對織物內外兩側分別進行疏、親水處理,實現更加高效的導水效果。目前市面上最為普遍產品就是滌蓋棉織物[61-62],以親水性滌綸紗為面紗,再通過印花、浸扎等方式對織物反面疏水整理,在織物兩側形成親疏水差異。非織造物的單向導濕整理通常使用此方法,王潔等[63]采用泡沫整理法對紡黏—熔噴—紡黏(SMS)手術衣材料進行一面親水整理三拒(拒酒精、拒油、拒血液)一抗(抗靜電)整理,使材料在具有防護性的同時具有單向導濕性能。

5.3 梯度整理

利用織物氣/液的擴散性在織物厚度方向構建化學梯度,包括氣相化學沉積和液相化學沉積,通過精準控制時間,在織物縱向產生一個貫穿平面的化學梯度,產生潤濕梯度性,進而具備單向導濕性。Tian等[64]使用POTS(全氟辛基三乙氧基硅烷)蒸氣對棉織物進行熏蒸,隨著POTS蒸氣在織物內部的擴散,與棉纖維表面羥基發生反應,在厚度方向形成親疏水梯度而具備單向導濕性。液相與氣相方法類似,將織物漂浮在液體上,通過織物吸濕在厚度方向發生反應。氣相與液相沉積方法簡單,操作便捷,但是難以把握反應時間,而且對于材料厚度要求較高。

經過整理后的織物,其芯吸效應得到很大程度的提高,有些吸收的水分甚至超過自身質量數倍。然而,經過后整理方式將整理劑附著在織物上,雖然工藝成熟、成本低,但是耐水洗性能差,頻繁水洗部分助劑會脫落或隨機黏在織物內外面,導致單向導濕性變差。此外,經整理的織物表面手感粗糙、發硬,穿著體驗較差,不能給使用者提供良好舒適性。對于合成纖維面料而言,纖維不能將水分吸收到纖維內部,在臨界出汗時會感到悶熱。

6 結束語

單向導濕織物作為一種功能性紡織品,發展迅速,前景廣闊。本文從制備異形截面纖維、優化紗線結構、設計織物結構和進行后整理等方式闡述了開發單向導濕織物,羅列國內外大量研究結果,同時提出了基礎性問題研究的不足,如如何平衡纖維潤濕性與截面形態關系、紗線細度與捻度相關關系對于導濕性能影響、多層織物空隙的大小排布最有利導濕等基礎問題究還不夠深刻,無法精準指導生產。

此外,目前多數單向導濕織物的開發及測試通常是建立在常溫常濕環境下,而對于高溫高濕環境下的高負荷運動,如競技運動、軍人體能訓練,常常伴隨著大量汗液排出,超出一般服裝的最大導濕能力。因此,為了滿足不同領域和使用者的需求,研發特殊環境下的單向導濕織物是未來導濕紡織品的一個重要研究方向。