桂林市城區小學生近視現況調查及相關因素分析

許行艷 劉曉輝

桂林醫學院第二附屬醫院眼科,桂林 541199

近視在青少年、兒童中發病率較高,近年來呈快速增長趨勢,防控形勢較為嚴峻。雖然教育部門及家長對小學生近視防治較以往更為重視,但是不斷新增的小學生近視仍然是關注度很高的公共衛生問題。如何防控需要通過流行病學研究并找尋相關影響因素,國家于2018年制定的《綜合防控兒童青少年近視實施方案》時特別指出兒童青少年近視的防控工作是重中之重[1],開展科學的近視流行病學調查并掌握本地區近視患病率及其危險因素,找出其發生發展規律,因地制宜制訂切實可行的措施來減少小學生近視的發生至關重要[2]。為了解和掌握桂林市小學生近視發生情況和相關影響因素,預防控制學生近視的發生與發展,2021年5月對桂林市城區3所小學開展學生視力不良及影響因素專項調查。

資料與方法

1、調查對象

對2021年5月在桂林市城區3所小學在校1~6年級學生進行調查,總共60個班。每個年級隨機抽取4個班,采取整群抽樣方法對3 578名在校學生開展相關的調查研究。對患有器質性眼部疾病及有眼部炎癥、外傷史及檢查中不配合的學生均排除在本次調查之外。調查前均取得所有家長或監護人的知情同意;本研究經桂林醫學院第二附屬醫院倫理委員會批準。

2、方法

2.1、組織實施 調查采用不記名方式進行,使用國際標準對數視力表檢查學生雙眼裸眼視力,用電腦驗光儀進行電腦驗光,每位學生測量3次,取均值。記錄時S為球鏡值、C為柱鏡值。SE代表等效球鏡度(SE=S+1/2C)。提前與學校進行溝通并做好解釋工作,進入學校開展學生視力不良及影響因素專項問卷調查,現場進行質量控制。采用統一標準到現場發放調查問卷,學生將問卷帶回家與家長一起填好后次日交收。

2.2、問卷調查 調查問卷為提前設定的自制問卷,內容主要包括學生的行為習慣、讀寫姿勢、娛樂及戶外時間量、護眼知識知曉等。對學生以一人一表格方式進行問卷調查,調查問卷均由經過培訓的專業人員負責解釋和回收。此次共發出調查問卷3 602份,回收問卷3 578份,回收率為99.3%。

2.3、質量控制 整個調查質量由1名副主任醫師專職負責。在正式調查前根據預調查結果修正問卷及流程。所有參與者進行調查前培訓,對調查人員進行統一標準,并進行一致性檢驗,確定K值,達到預期后開始現場工作。

2.4、眼科檢查 裸眼視力、日常生活視力檢查采用E型國際視力表檢查視力;使用裂隙燈顯微鏡(日本拓普康裂隙燈顯微鏡)檢查受檢者的結膜、角膜、前房深度、虹膜、晶狀體渾濁度等;采用直接檢眼鏡檢查研究對象的玻璃體、眼底,由桂林醫學院第二附屬醫院眼科專家進行讀片確立眼病診斷。

3、近視判斷標準

(1)診斷標準[3]。近視:SE≤-0.50 D;正視:SE-0.50~+0.50 D;遠視:SE≥+0.50 D。(2)收集到的調查問卷進行賦值錄入。

4、統計學方法

采用SPSS 22.0軟件進行統計分析,計數資料采用例(%)表示,行χ2檢驗,對相關因素的顯著性差異,用logistic回歸方程計算,以P<0.05為差異有統計學意義。

結 果

1、一般情況

本次研究調查桂林市在校小學生共3 578名,其中男1 837名(51.3%),女1 741名(48.7%),年齡6~13(9.91±1.66)歲;視力低下學生為38.23%(1 368/3 578),其中一年級為20.90%(125/598),之后視力低下檢出率隨年級數增加而逐漸增加,差異有統計學意義(χ2=54.120,P=0.003)。見表1。

表1 3 578名在校小學生不同年級近視患病率

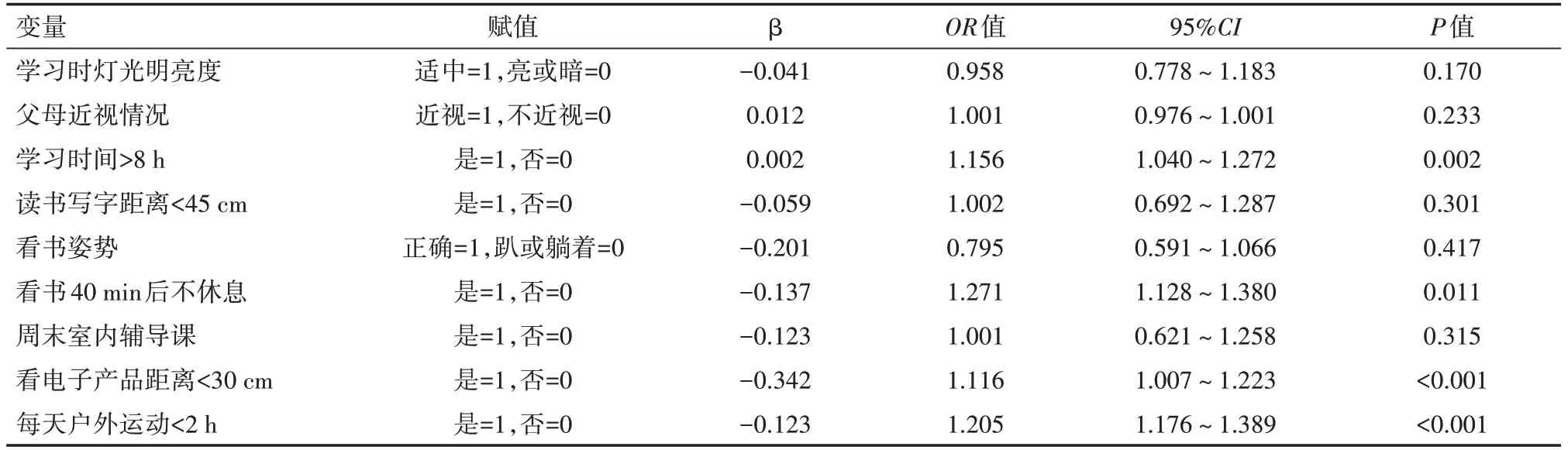

2、對近視相關因素logistic回歸分析

多因素logistic回歸分析結果顯示,每天學習時間>8 h、看書40 min后不休息、看電子產品距離<30 cm、每天戶外運動<2 h是小學生近視發生的高危因素(均P<0.05)。見表2。

表2 3 578名在校小學生近視相關因素logistic回歸分析

3、近視學生與課余看電視時間的關系

調查問卷顯示課余看電視時間越長,近視發生的概率越大,差異有統計學意義(χ2=15.340,P=0.002),見表3。

表3 3 578名在校小學生近視與課余看電視時間的關系[人(%)]

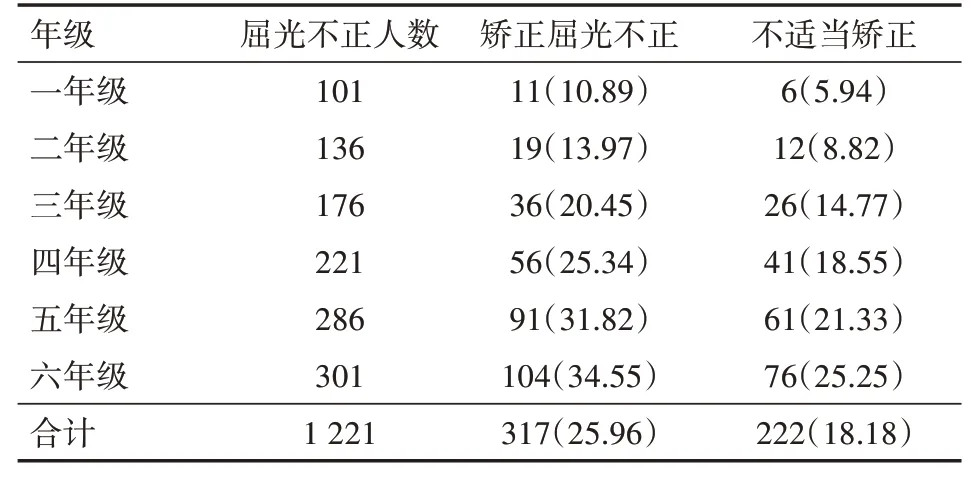

4、各年級視力低下學生屈光不正矯正情況

對于屈光不正所致視力低下學生,正確矯正視力是非常有必要的,但不正確的視力矯正仍需引起必要重視,見表4。

表4 各年級在校視力低下小學生屈光不正矯正情況[人(%)]

討 論

我國學生近視發病率較高,且呈現逐漸上升趨勢[4]。由于現階段小學生學業負擔任然較重,且隨著電子產品在各領域的廣泛應用,加上學生不衛生的用眼習慣、戶外活動量不足等因素影響,中國兒童青少年近視低齡化日趨明顯,近視問題已成為當前困擾學校、家庭、社會的重大公共衛生問題[5]。中小學生是近視發病的高危人群,成為影響青少年視力發育的最主要疾病。相關研究顯示,中國青少年近視率明顯高于歐美發達國家[6],同時不同地域間學生近視率之間也存在明顯差別。

本次調查顯示桂林市城區小學生近視率38.23%,這與2010年全國調查結果顯示小學生近視發生率40.89%[7]相近。提示該地區中小學生總體視力狀況不佳,近視防控還需要加以重視,應加強衛生與教育等多部門密切協作,建立健全監測與干預相結合、“學校-家庭-社會”干預模式的綜合防控工作機制,強化創造和維護健康社會環境,總結推廣經驗,推動桂林市以近視為重點的學生常見病綜合防控工作,以促進學生健康。

當前小學生視力低下情況較為常見。一年級小學生近視率為20.90%,之后隨年齡逐步上升,到六年級近視率高達55.54%,隨著年級越高近視發病率相應增多。分析其影響因素可能與低年級學生課業負擔輕、用眼負荷小有關,隨后年級提高后學習壓力相應增大,用眼時間變長,用眼強度提高。通過對近視影響因素調查問卷分析發現,環境對近視影響大于遺傳[8],我們調查后發現,用眼過久不休息、在觀看帶屏幕產品時距離太近、戶外運動時間不夠等是近視發生的高危原因。與另一學者研究發現近視組學生的讀寫距離明顯偏近、時間偏長[9]相似。他們也認為用眼過久和距離太近會發生近視。朱穎淑等[10]認為小學生完成課外作業時間過長、是否有不良讀書習慣與學生近視相關聯,這和我們結論是一致的。足夠長時間的戶外活動對視力是有保護作用的,這可能與戶外活動時視網膜內多巴胺分泌增加有關[11]。徐珊珊等[12]認為父母近視情況、戶外運動時長短、用眼距離遠近、用眼時間長短等都是青少年近視發生的影響原因。唐文婷等[13]通過在新冠疫情居家隔離期后對小學生適量調查后發現近視進展明顯加快。

家庭因素對學生近視有重要影響[14],馮佳茜和沈明珠[15]認為可以從遺傳角度出發,篩選高危人群。在本次研究中發現很多家長對發生近視的原因都有一定的了解,在孩子發生視力差后也很想接受正規的治療。但在給孩子佩戴眼鏡過程中,出現了很多不適當矯正,在高年級學生中偏多。孩子在佩戴眼鏡后需要定期到正規的醫療機構復查眼睛,如眼鏡度數已不合適了就及時更換。有學者認為佩戴眼鏡能夠矯正屈光不正,但是很難防控近視度數的加深[16]。我們在本次調查中還發現一些問題,很多學校在校內向學生開展了護眼知識講座及視力普查,發現有近視后通知家長到正規專科醫院進一步檢查,近視得到了及時治療。但小學生低齡,在言語上及知曉上有欠缺,有部分人已發生很嚴重近視了,也不主動告知老師及家長,在很多小學生首診時已經延誤了最佳的視力矯正時機。所以在小學就開展視力普查,密切關注孩子視力并及時溝通還是十分重要。另外,規范建立兒童個人屈光發育檔案對近視防控也有一定作用[17]。

目前對青少年近視影響因素中遺傳因素、不良閱讀習慣、過度使用電子產品是認可度較高的危險因素[18]。用眼環境對近視的影響大于遺傳因素[19]。調查發現,桂林市城區中小學生近視的主要影響因素較多,應依據近視的主要影響因素,研究制定有針對性的干預措施,對學生實施綜合干預。家長和學校都要督促小學生的健康用眼習慣,積極參加野外鍛煉并保證足夠的休息時間,勞逸結合。每天能有3.5 h戶外活動時間可延緩和降低學生近視的發生[20]。在看書學習或觀看視頻時,過近的用眼距離或在燈光照明較暗時不開燈,甚至長時間用眼不休息,均會導致視力損害。小學生處于身體成長的特殊階段,各系統正逐步發育成熟,學生自制力不強,易受日常生活中電子產品、強光等因素影響視力。因此建議小學生看書用眼時間不要超過4 h,連續用眼50~60 min休息并眺望遠方,可以做眼保健操緩解用眼疲勞。小學生使用黃色練習簿對近視的預防也是一個簡單易行的辦法[21]。

綜上所述,近視的發展現狀十分堪憂。全社會、每個家庭都要了解一些健康護眼知識,近視是多因素共同作用的結果,對其防控是一個綜合工程,應進一步加強對小學生近視防治知識的宣傳,家校配合,限制青少年兒童長時間管控屏幕類產品,監督他們健康用眼和加強戶外活動。全社會積極行動起來,針對主要影響因素進行“學校-家庭-社會”的綜合干預,有效落實綜合防控措施。

利益沖突所有作者均聲明不存在利益沖突