超聲引導下腹橫肌平面阻滯聯合無痛護理應用于腹腔鏡膽囊切除術患者的臨床效果研究

馮小梅,繆志慧,衡欣洋,徐嬡娜*

(1.東臺市人民醫院手術室;2.東臺市人民醫院麻醉科,江蘇 鹽城 224200)

腹腔鏡膽囊切除術是一種常見的外科疾病治療手段,其常用于膽囊結石、慢性膽囊炎等疾病的治療,但其在應用期間有切皮、戳卡等操作,可導致患者術后早期出現切口痛、內臟痛等癥狀,因而不利于早期康復。現階段,臨床對腹腔鏡膽囊切除術后患者鎮痛方式主要是采用切口局麻藥浸潤麻醉,其雖能夠有所緩解患者術后疼痛,且具有實施方便、操作簡單等特點,但其術后鎮痛的效果仍需進一步提高[1]。近年來,超聲引導下腹橫肌平面阻滯逐漸被應用于腹部手術患者術后的鎮痛,其主要是在超聲的引導下對機體腹橫肌平面阻滯,以達到減輕患者疼痛的目的,且臨床將其常用于腹腔鏡下腎根治性切除術、腹股溝疝修補術等患者術后的鎮痛[2]。無痛護理是臨床對腹腔鏡膽囊切除術后患者常采用的干預方式,其可通過個性化術前宣教、嚴密觀察疼痛情況等措施為患者提供護理服務,以提升患者術后的康復效果[3]。本研究旨在探討腹腔鏡膽囊切除術患者應用超聲引導下腹橫肌平面阻滯聯合無痛護理對其術后疼痛程度的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料回顧性分析2021年3月至10月于東臺市人民醫院進行腹腔鏡膽囊切除術的80例患者的臨床資料,按照鎮痛方式的不同分為A組(40例)與B組(40例)。A組中男、女患者分別為15、25例;年齡25~69歲,平均(49.86±12.47)歲;體質量指數(BMI)18~27 kg/m2,平均(22.12±1.37) kg/m2。B組中男、女患者分別為14、26例;年齡29~69歲,平均(52.75±12.38)歲;BMI 18~26 kg/m2,平均(22.25±1.17) kg/m2。兩組患者一般資料相比,差異無統計學意義(P>0.05),組間可比。診斷標準:符合《肝膽外科常見疾病導醫指南》[4]中的診斷標準,且符合腹腔鏡膽囊切除術手術指征者;美國麻醉醫師協會(ASA)[5]分級為Ⅰ ~ Ⅱ級者;24 h內未服用過止痛藥者等。排除標準:嚴重肝、腎等功能疾病者;血管系統疾病者;對本研究所用的局麻藥物具有過敏史者等。院內醫學倫理委員會審核并批準本研究。

1.2 麻醉與護理方法

1.2.1 麻醉方法均予以兩組患者腹腔鏡膽囊切除術,術前8 h內禁食、禁水,且不予用藥。麻醉誘導前監測患者生命體征狀態。麻醉方法:靜吸復合全身麻醉。麻醉誘導,給予2 mg/kg體質量丙泊酚乳狀注射液(西安力邦制藥有限公司,國藥準字H20010368,規格:10 mL∶0.1 g)、0.1 mg/kg體質量咪達唑侖注射液(江蘇九旭藥業有限公司,國藥準字H20153019,規格:3 mL∶15 mg)、2 μg/kg體質量枸櫞酸芬太尼注射液(宜昌人福藥業有限責任公司,國藥準字H20003688,規格:10 mL∶0.5 mg)、0.2 mg/kg體質量苯磺順阿曲庫銨注射液(江蘇恒瑞醫藥股份有限公司,國藥準字H20183042,規格:5 mL∶10 mg),待患者入睡,自主呼吸消失,肌松完全后根據患者體質量選擇相應型號氣管導管,置入氣管并確認位置后,連接麻醉機(德國德爾格公司,型號:Fabius‐GS‐Premium),設置潮氣量為8 mL/kg體質量,進行機械通氣。監測呼氣末時的二氧化碳水平,將其維持在35~45 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。維持麻醉應用吸入用七氟烷(魯南貝特制藥有限公司,國藥準字H20080681,規格:100 mL),濃度維持1.3最低肺泡有效濃度(MAC),靜脈泵注注射用鹽酸瑞芬太尼(宜昌人福藥業有限責任公司,國藥準字 H20030197,規格:1 mg)2~6 μg/(kg·h)、丙泊酚乳狀注射液8 mg/(kg·h),維持腦電雙頻指數為45~55。手術結束前10 min,給予5 mg地佐辛注射液(揚子江藥業集團有限公司,國藥準字H20080329,規格:1 mL∶5 mg)。手術結束停藥,待患者恢復自主呼吸,意識清醒,符合拔出氣管導管指征[呼吸頻率≥ 12 次/min,聽從口令睜眼,潮氣量≥ 5 mL/kg 體質量,血氧飽和度(SpO2) ≥ 95%,四個成串刺激≥ 0.9]時,拔出氣管導管,隨后送入麻醉后蘇醒室(PACU)進行觀察。

1.2.2 鎮痛方法A組患者在手術結束時予以切口局麻藥浸潤,使用20 mL的0.5%鹽酸羅哌卡因注射液(浙江仙琚制藥股份有限公司,國藥準字H20163208,規格:10 mL∶75 mg)在切口周圍行切口浸潤麻醉。B組患者在麻醉誘導氣管插管后進行超聲引導下腹橫肌平面阻滯,患者取平臥位,于雙側肋緣下鎖中線內側放置數字化彩色超聲波診斷裝置[日立醫療(廣州)有限公司,型號:Noblus]的高頻線陣超聲探頭,超聲探頭平行于肋緣,找到腹膜及腹橫筋膜后,進行神經阻滯操作,在超聲引導下采取平面內進針由外向內,置于腹橫筋膜處,回抽無血、無氣后,注入2 mL無菌0.9%氯化鈉溶液以確定針尖的正確位置,兩邊各注入20 mL的0.25%鹽酸羅哌卡因注射液。

術后,患者在PACU停留2 h,根據兩組患者疼痛情況予以鎮痛藥物,首先靜脈滴注枸櫞酸芬太尼注射液,劑量為0.1 μg/kg體質量,若患者仍感疼痛要求用藥,則在10 min后再次給藥,劑量為0.05 μg/kg體質量。患者回到病房后如再需要鎮痛,則予以酮咯酸氨丁三醇注射液(山東華魯制藥有限公司,國藥準字H20052634,規格:1 mL∶30 mg)靜脈注射30 mg。

1.2.3 護理方法兩組患者圍術期間均予以無痛護理。①采取PACU責任護士對患者進行“一對一”全程專人管理模式。責任護士均經過無痛護理相關知識的培訓,熟練掌握麻醉藥的藥理作用,并且術前提前熟悉每位患者的情況,與外科手術醫師充分溝通,了解手術實施過程和方法。②術前評估。護士于術前1 d訪視患者,詢問患者病因和疼痛程度、性質等進行疼痛評估,使用焦慮自評量表(SAS)、抑郁癥篩查量表(PHQ)評估患者的情緒,并根據評估的情況制定個性化護理計劃。③個性化術前宣教。耐心向患者講解手術過程、疼痛評分的方法和意義,鎮痛用藥及無痛護理的注意事項,并解答患者的疑問,減輕患者的術前緊張情緒。④轉移注意力法護理。患者入麻醉復蘇室后立即喚醒,告知患者手術成功,給予患者積極的心理暗示,根據患者的喜好,通過看電視、播放輕音樂或相聲等方式,分散患者注意力,緩解緊張情緒,從而減輕疼痛感。⑤嚴密觀察患者疼痛情況。采用數字評分法(NRS)評分標準對患者進行疼痛評分,制作“疼痛綜合評估尺”,使用“疼痛綜合評估尺”直觀、準確地評估患者疼痛程度,每10 min觀察1次,根據患者反饋的情況,在醫師指導下給予鎮痛藥物。

1.3 觀察指標①臨床指標。統計兩組患者首次下床活動時間、術后芬太尼需求量、住院時間、手術時間等情況。②血流動力學。于麻醉誘導前(T0)、切皮后3 min(T1)、術畢(T2)、入 PACU 10 min(T3)、入 PACU 30 min(T4)、出PACU(T5)時使用動態血壓心電監護儀檢測兩組患者的平均動脈壓(MAP)和心率(HR)。③靜息狀態和咳嗽狀態的視覺模擬疼痛量表(VAS)[6]評分。于T5、術后 4 h(T6)、術后 12 h(T7)、術后 24 h(T8)時,使用VAS評分評估兩組患者疼痛嚴重程度,分值范圍為0~10分,得分越高表明患者的疼痛越明顯。④不良反應。統計兩組患者術后不良反應(惡心嘔吐、躁動、嗜睡、呼吸抑制)的發生情況。

1.4 統計學方法采用SPSS 22.0統計軟件分析數據,計數資料以[例(%)]表示,兩組間比較采用χ2檢驗;本研究計量資料均經K-S法檢驗證實符合正態分布,以(±s?)表示,兩組間比較采用單因素方差分析或t檢驗,組內不同時間點比較采用重復測量方差分析,兩兩比較采用SNK-q檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

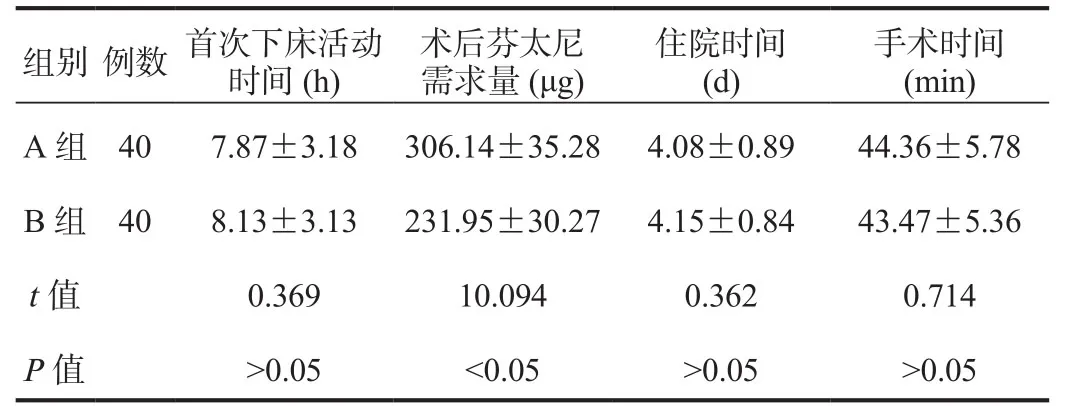

2.1 兩組患者臨床指標比較B組患者術后芬太尼藥物需求量顯著少于A組,差異有統計學意義(P<0.05),而兩組患者首次下床活動時間、住院時間、手術時間經比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),見表1。

表1 兩組患者臨床指標比較(?±s?)

表1 兩組患者臨床指標比較(?±s?)

組別 例數 首次下床活動時間(h)術后芬太尼需求量 (μg)住院時間(d)手術時間(min)A組 40 7.87±3.18 306.14±35.28 4.08±0.89 44.36±5.78 B組 40 8.13±3.13 231.95±30.27 4.15±0.84 43.47±5.36 t值 0.369 10.094 0.362 0.714 P值 >0.05 <0.05 >0.05 >0.05

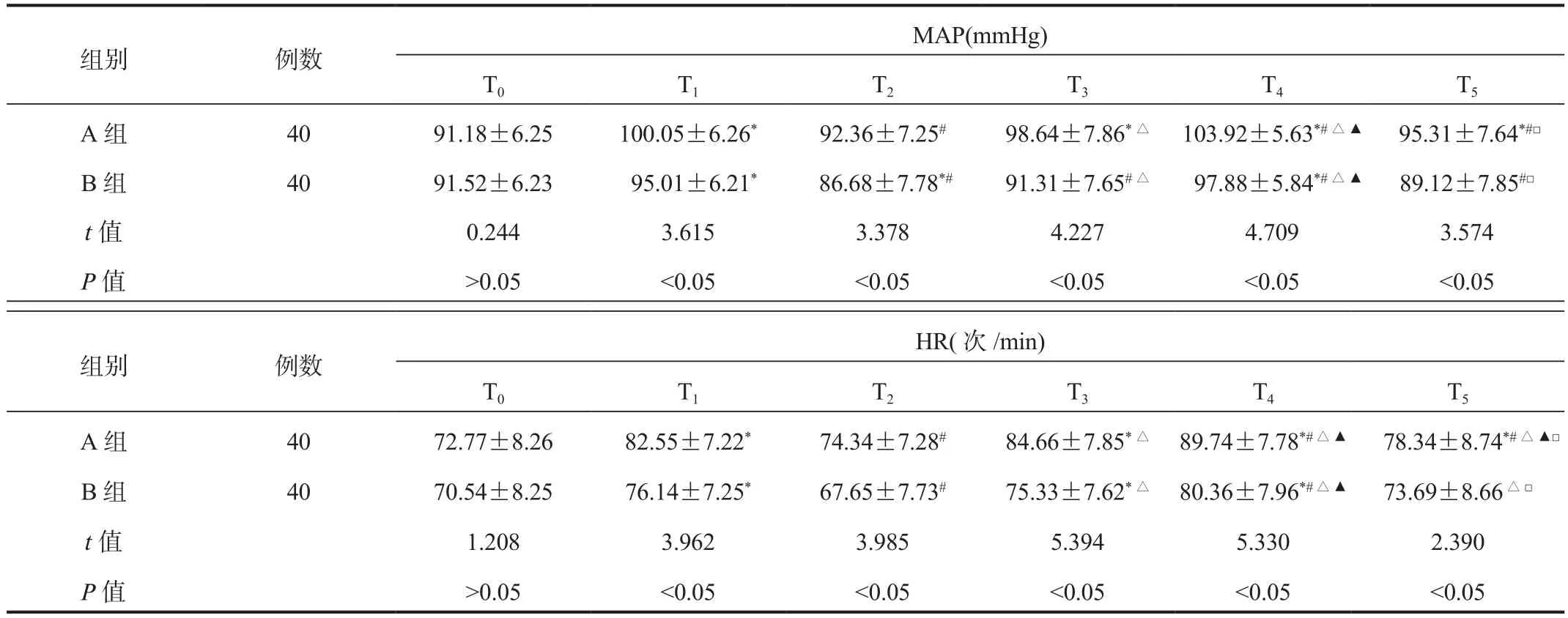

2.2 兩組患者血流動力學指標水平比較與T0時比,T1~T5時兩組患者MAP、HR水平均波動顯著,但T1~T5時B組患者MAP、HR水平均顯著低于A組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 兩組患者血流動力學指標水平比較(?±s?)

表2 兩組患者血流動力學指標水平比較(?±s?)

注:與T0時比,*P<0.05;與T1時比,#P<0.05;與T2時比,△P<0.05;與T3時比,▲P<0.05;與T4時,□P<0.05。MAP:平均動脈壓;HR:心率。1 mmHg=0.133 kPa。

組別 例數MAP(mmHg)T0 T1 T2 T3 T4 T5 A 組 40 91.18±6.25 100.05±6.26* 92.36±7.25# 98.64±7.86*△ 103.92±5.63*#△▲ 95.31±7.64*#□B 組 40 91.52±6.23 95.01±6.21* 86.68±7.78*# 91.31±7.65#△ 97.88±5.84*#△▲ 89.12±7.85#□t值 0.244 3.615 3.378 4.227 4.709 3.574 P值 >0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05組別 例數HR(次/min)T0 T1 T2 T3 T4 T5 A 組 40 72.77±8.26 82.55±7.22* 74.34±7.28# 84.66±7.85*△ 89.74±7.78*#△▲ 78.34±8.74*#△▲□B組 40 70.54±8.25 76.14±7.25* 67.65±7.73# 75.33±7.62*△ 80.36±7.96*#△▲ 73.69±8.66△□t值 1.208 3.962 3.985 5.394 5.330 2.390 P值 >0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

2.3 兩組患者靜息狀態和咳嗽狀態的VAS評分比較與T5時比,T6~T8時兩組患者靜息、咳嗽狀態VAS評分均呈降低趨勢,其中T5、T6時B組患者咳嗽狀態VAS評分均顯著低于A組,差異均有統計學意義(均P<0.05),而兩組患者T5~T8時靜息狀態VAS評分及T7、T8時咳嗽狀態VAS評分比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),見表3。

表3 兩組患者靜息狀態和咳嗽狀態的VAS評分比較(?±s?, 分)

表3 兩組患者靜息狀態和咳嗽狀態的VAS評分比較(?±s?, 分)

注:與T5時比,■P<0.05;與T6時比,○P<0.05;與T7時比,●P<0.05。VAS:視覺模擬疼痛量表。

組別 例數靜息狀態VAS評分 咳嗽狀態VAS評分T5 T6 T7 T8 T5 T6 T7 T8 A 組 40 4.46±0.47 4.54±0.49 2.55±0.43■○ 1.20±0.41■○● 6.04±0.41 6.18±0.23 3.72±0.43■○ 2.43±0.42■○●B 組 40 4.35±0.42 4.48±0.46 2.36±0.47■○ 1.08±0.45■○● 5.28±0.45 5.35±0.22 3.57±0.45■○ 2.29±0.45■○●t值 1.104 0.565 1.886 1.247 7.896 16.493 1.524 1.438 P值 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 <0.05 <0.05 >0.05 >0.05

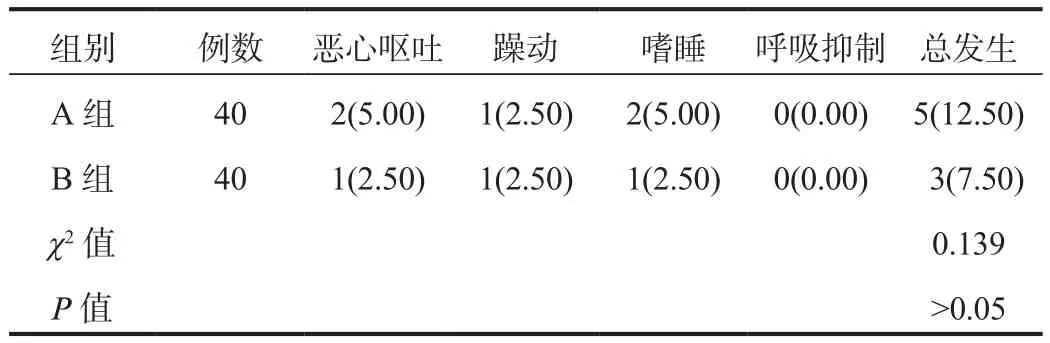

2.4 兩組患者不良反應發生情況比較術后A組患者的不良反應總發生率為12.50%,與B組的7.50%比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表4。

表4 兩組患者不良反應發生情況比較[ 例(%)]

3 討論

腹腔鏡膽囊切除術術后疼痛主要與腹壁切口疼痛,二氧化碳潴留引起的高碳酸血癥,以及手術牽拉反應等有關,術后疼痛可影響患者術后康復、延長住院時間。隨著加速康復外科理念的普及,加速患者術后康復,降低術后不良反應發生率,提高患者滿意度是患者和醫師共同面對的問題。切口局麻藥浸潤麻醉主要是通過對腹腔鏡膽囊切除患者的切口進行局麻藥逐層阻滯,進而緩解患者的疼痛程度,但部分患者易發生惡心、嘔吐等不良反應[7]。

超聲引導下腹橫肌平面阻滯是一種新興的鎮痛方式,麻醉醫師借助超聲成像技術實時觀察神經及周圍結構,直接把局麻藥物注射到靶神經周圍,減弱手術開始時的疼痛刺激,進而減少術后鎮痛藥物需求量,促進術后恢復,效果可靠[8]。無痛護理可通過實施有效的疼痛管理,緩解患者的疼痛程度,改善不良情緒,進而有利于促進患者的康復,提高鎮痛效果[9]。本研究結果顯示,B組患者術后芬太尼需求量顯著少于A組,T5、T6時B組患者咳嗽狀態VAS評分均顯著低于A組,表明超聲引導下腹橫肌平面阻滯聯合無痛護理可有效緩解腹腔鏡膽囊切除患者疼痛程度,有效減少腹腔鏡膽囊切除患者術后鎮痛藥物需求量。同時在臨床麻醉中,醫師可通過應用超聲技術動態觀察針尖位置,迅速定位腹內斜肌和腹橫肌之間的筋膜層,觀察穿刺針穿刺路徑和局部麻醉藥注射后的擴散情況,減少了穿刺針誤入血管、肌肉及腹腔內注射的風險,提高了麻醉的安全性和有效性[10]。本研究中,術后兩組患者不良反應總發生率經比較,差異無統計學意義,表明超聲引導下腹橫肌平面阻滯聯合無痛護理對腹腔鏡膽囊切除患者的安全性與切口局麻藥浸潤麻醉相當。

氣腹操作及手術刺激可引起機體較強的應激反應,腹腔鏡膽囊切除術在操作過程中腹腔充氣時可出現血液循環系統紊亂,患者腹內壓增加,腹壁張力增大,促使腎上腺皮質、髓質對應激素合成與分泌,同時刺激交感神經,促進兒茶酚胺釋放,使MAP、HR等血流動力學升高[11]。超聲引導下腹橫肌平面阻滯可通過阻斷手術傷害性刺激的傳入,避免中樞神經敏感化,有效抑制應激反應,從而維持患者血流動力學穩定,加快其術后恢復[12]。同時,無痛護理可通過對患者進行連續性管理和觀察,全面了解其病情情況,以有利于開展個性化健康教育、心理護理等措施,進而提高護理服務質量和管理效果,有助于維持患者生命體征的穩定,改善血流動力學指標[13]。本研究中,與T0時比,T1~T5時兩組患者MAP、HR水平波動顯著,但T1~T5時B組患者MAP、HR水平均顯著低于A組,表明超聲引導下腹橫肌平面阻滯聯合無痛護理可更有效維持腹腔鏡膽囊切除患者血流動力學穩定。

綜上,超聲引導下腹橫肌平面阻滯聯合無痛護理可有效緩解腹腔鏡膽囊切除患者疼痛程度,減少術后鎮痛藥物需求量,并有效維持血流動力學穩定,安全性較好,值得臨床推廣應用。