深基坑開挖對鄰近高鐵路基變形的影響及隔離樁加固效果分析*

宋福貴

(上海同濟工程咨詢有限公司, 200092, 上海∥工程師)

當前,由于城市土地資源的緊張和地下空間綜合開發利用的需要,一些基坑工程常鄰近鐵路營業線設置[1-5]。基坑開挖會造成周圍土體應力環境變化,進而引發鄰近鐵路軌下基礎結構變形[2]。如何有效地控制鄰近工程對鐵路線下結構及行車安全的影響,正受到越來越多的關注。

文獻[6]采用有限元方法研究了基坑開挖對鄰近鐵路路基變形的影響,得到基坑開挖引起周圍土體沉降的主要范圍為開挖深度的0.5~2.0倍。文獻[7]通過數值模擬,分析了錨樁加固下基坑開挖引起的鄰近高鐵結構的變形規律。文獻[8]依托實際工程結合數值分析研究了鋼板樁圍堰支撐方式對既有高鐵路基變形的控制效果。文獻[9]通過在基坑外設置鉆孔灌注樁與旋噴止水樁,以減少地鐵車站基坑開挖對既有鐵路的變形影響。但目前國內外針對小凈距鄰近既有高速鐵路無砟軌道的深基坑工程的研究鮮見報道。

本文依托小凈距并行滬杭高鐵的上海軌道交通機場聯絡線(以下簡稱“機場線”)1號風井深基坑工程,采用Plaxis 3D有限元軟件分析了基坑開挖對鄰近高鐵路基的變形影響,并提出了防護加固方案。結合現場實測數據,研究隔離樁加固下基坑開挖對鄰近高鐵路基的實際變形控制效果,可為類似工程提供參考與借鑒。

1 工程概況

機場線連接上海虹橋國際機場與上海浦東國際機場,是實現城郊機場與市中心區交通的快速換乘重點工程。1號風井深基坑作為機場線明挖過渡段的關鍵節點,其開挖深度為25.5 m,平面尺寸為30 m×25 m,基坑與滬杭高鐵路基坡腳最近距離為10.7 m。1號風井基坑與滬杭高鐵的平面位置關系如圖1所示。滬杭高鐵為無砟軌道路基,采用的樁板結構為0.5 m厚C30混凝土板,板底遠離基坑側采用φ0.6 m@3 m鉆孔樁加固,樁長約33 m;基坑另一側3.9 m寬范圍內采用φ0.5 m@1.2 m水泥攪拌樁+厚0.50 m碎石墊層加固,樁長6.0 m,均按正方形布置。

1號風井基坑支護結構采用C35地連墻+內支撐的形式,地連墻厚1.5 m、深52 m;豎向設置6道支撐,其中第1、3、4、5道為混凝土支撐,其余為鋼支撐。第1道支撐橫截面尺寸為0.8 m×0.8 m,第3、4、5道支撐橫截面尺寸均為1.2 m×1.2 m;鋼支撐為φ0.8 m,壁厚16 mm。圍護結構底部設置1層厚5 m的N-Jet(大直徑高壓旋噴樁)人造隔水層,同時在坑底設置厚4 m的RJP(大直徑旋噴樁)人造隔水層兼作坑底加固。1號風井基坑與滬杭高鐵剖面關系如圖1 b)所示。基坑各土層力學指標見表1。其中:③1、④1淤泥質黏土具有滲透性低、高靈敏度、高壓縮性、低強度等特點,且在基坑開挖過程中易出現較大變形。

a) 平面圖

b) 剖面圖圖1 1號風井基坑與滬杭高鐵路基位置關系示意圖

表1 1號風井基坑與滬杭高鐵路基工程場地土層分布及物理力學參數

為減小基坑開挖對鄰近高鐵線路的影響,采用隔離樁加固方案,在地連墻外側3 m位置施作1排φ1.0 m@1.2 m、長52 m的C30鉆孔隔離樁。隔離樁樁頂設置寬1 m、高0.8 m的冠梁,并與地連墻的頂冠梁采用連系梁連接;連系梁橫截面尺寸為0.8 m×0.8 m,水平間距為6 m。

2 1號風井基坑開挖對鄰近滬杭高鐵路基變形的影響

2.1 基坑三維有限元數值模型

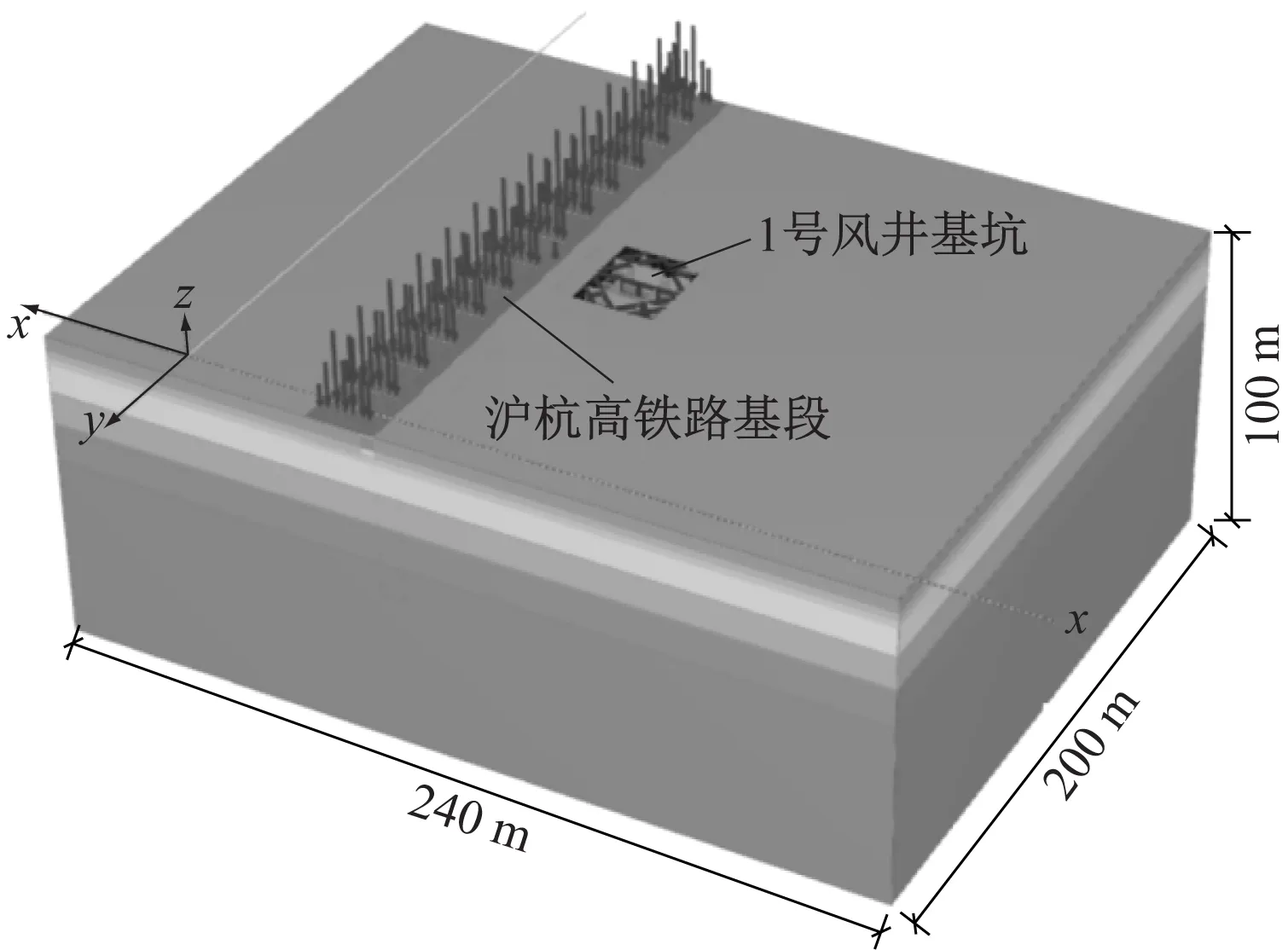

利用有限元軟件Plaxis 3D建立鄰近滬杭高鐵路基的機場線1號風井基坑的三維有限元數值模型,包括土層、基坑支護結構、高鐵樁板結構路基。1號風井基坑平面尺寸為30 m×25 m,開挖深度為25.5 m。為盡量消除模型邊界效應的影響,模型的平面尺寸取240 m×200 m,深度方向取約5倍的基坑開挖深度,有限元模型示意如圖2所示。

圖2 1號風井基坑并行滬杭高鐵有限元模型示意圖

1號風井基坑三維有限元模型中結構尺寸及參數按照工程實際情況選取。其中,地連墻采用板單元和線彈性本構模型進行模擬,地連墻與周圍土體之間添加界面單元以模擬墻土間的相互作用;支撐、格構柱、立柱樁、隔離樁及連系梁均采用線彈性本構模擬;高鐵路基底部的鉆孔灌注樁采用線彈性本構模擬,路基承載板采用線彈性實體單元模擬。上述結構均采用C30混凝土。路基基床表層為級配碎石,基床底層及基床以下路堤采用A、B組填料。其中,A、B組填料參數按照設計值取值為:重度20 kN/m3,黏聚力10 kPa,內摩擦角30°。

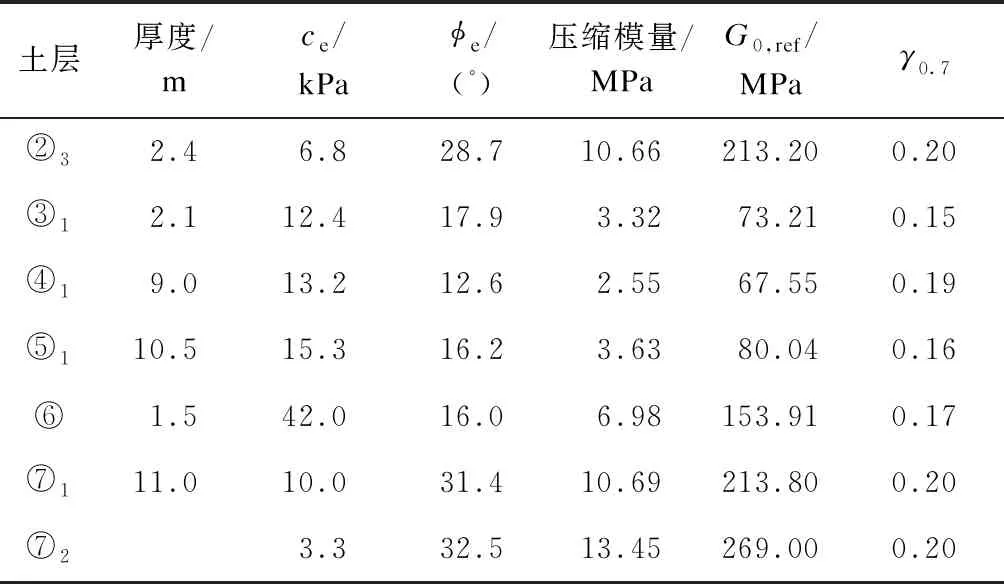

土體選用HSS(小應變土體硬化)本構模型。結合巖土工程勘察報告,土體的本構模型部分計算參數如表2所示。

表2 1號風井基坑土層HSS本構模型計算參數

通過凍結與激活單元模擬基坑開挖與各結構施工,并在基坑內設置水位線來模擬基坑降水過程。數值模擬僅考慮基坑開挖階段中基坑發生的變形及其對滬杭高鐵路基的影響。針對1號風井基坑開挖階段,數值模擬中設置了10個分析步驟:① 初始地應力平衡;② 施作既有高鐵路基,包括樁基、承載板、路基及軌道列車等效面荷載、攪拌樁加固區及碎石墊層等;③ 施作地連墻、立柱樁等,并進行坑內土體加固(若為隔離樁加固工況,在此步施作隔離樁);④ 土體開挖至-1.0 m,坑內水位線降至-1.5 m;⑤ 施作第1道支撐,土體開挖至-4.9 m,坑內水位線降至-5.4 m;⑥ 施作第2道支撐,土體開挖至-9.5 m,坑內水位線降至-10 m;⑦ 施作第3道支撐,土體開挖至-14.3 m,坑內水位線降至-14.8 m;⑧ 施作第4道支撐,土體開挖至-17.4 m,坑內水位線降至-17.9 m;⑨ 施作第5道支撐,土體開挖至-22.2 m,坑內水位線降至-22.7 m;施作第6道支撐,土體開挖至-25.5 m,坑內水位線降至-26 m。

2.2 基坑開挖引起的高鐵路基變形規律

根據本工程設計文件及文獻[10-11],針對滬杭高鐵樁板結構路基,選取樁基(鉆孔樁)水平變形±6 mm作為基坑開挖引起樁基水平變形的控制指標;選取±2 mm作為基坑開挖引起路基(含承載板)變形的工程報警指標。除此之外,約定樁基或路基發生指向基坑方向的變形為正,反之為負;路基發生沉降為負,隆起為正。

分析無隔離樁加固下基坑施工引起的高鐵樁板結構路基變形規律。1號風井基坑開挖過程中,路基樁基發生朝向基坑方向的水平變形。基坑開挖完成后,選取距基坑中軸線最近的1排樁基(編號為1#—6#)和1列樁基(編號為1#、7#—12#)為分析對象,統計各樁基的最大水平變形(見圖3),并選取典型樁基繪制其隨深度的變形規律(見圖4)。由圖3~4可知,樁基水平變形模式隨著與基坑距離的增加由弓形變為懸臂形;水平變形最大的樁基為距離基坑外邊緣和中軸線最近的1#樁基,其距基坑地連墻外側15.8 m,距基坑中軸線0.3 m。1#樁基水平變形最大值為5.56 mm,滿足高鐵路基樁基水平變形允許限值。

尺寸單位:mm

圖5和圖6分別為靠近基坑一側的承載板邊緣在各開挖深度H下的水平和豎向變形分布。本研究認為路基同承載板協調變形。由圖5~6可知,承載板在鄰近基坑開挖影響下的水平變形與距基坑中軸線距離呈負相關,且該變形隨開挖深度增加而增加;基坑開挖完成時(即H=25.5 m),路基承載板水平變形最大值為3.10 mm,該變形位于距基坑中軸線最近的承載板的邊緣處;承載板沉降值隨著開挖深度的增大而增大,其豎向變形最大值為-4.75 mm,位于距基坑中軸線最近的承載板邊緣處。

a) 離基坑中軸線最近的1排樁基 b) 遠離基坑中軸線的樁基圖4 樁板結構路基樁基水平變形隨深度變化曲線

圖5 不同開挖深度下路基承載板的水平變形

圖6 不同開挖深度下路基承載板的豎向變形

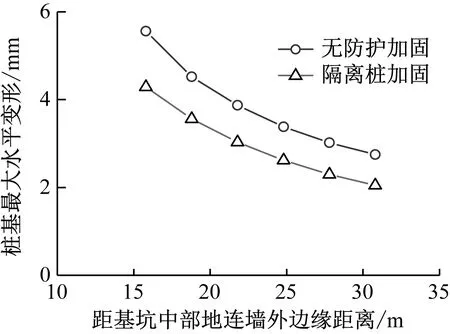

3 隔離樁加固后高鐵路基變形控制效果分析

由以上計算結果可知,1號風井基坑在不施作隔離樁加固時,由開挖引起的高鐵樁板結構路基承載板水平與豎向變形均超過了工程報警值,因此需要采取加固措施使結構變形滿足要求。本工程采用隔離樁加固措施對其進行數值分析,并與未施作隔離樁加固措施的工況進行比較,如圖7~9所示。

注:路基樁基離基坑中軸線最近,其距離為0.3 m。圖7 有無隔離樁下路基樁基最大水平變形對比曲線

圖8 有無隔離樁下承載板水平變形對比曲線

圖9 有無隔離樁下承載板豎向變形對比曲線Fig.9 Curve comparision of vertical deformation of the bearing plate with or without isolation pile

由圖7可知,開挖完成后距基坑中軸線最近的1列高鐵樁基水平變形最大值與距基坑外邊緣距離呈負相關;而施作與未施作隔離樁工況下,距基坑中部地連墻外邊緣距離最近的高鐵樁基水平變形最大值分別為4.29 mm和5.56 mm,均未超過JGJ 94—2008《建筑樁基技術規范》規定的變形允許限值,但施作隔離樁工況下高鐵樁基水平變形總體有較為明顯的改善。由圖8~9可知,未施作隔離樁時,開挖完成后路基承載板水平變形最大值為3.10 mm,承載板豎向變形最大值為-4.75 mm,基坑開挖引起高鐵路基承載板的變形超過了工程報警值。施作隔離樁時,路基承載板水平變形最大值為1.71 mm,承載板豎向變形最大值為-1.99 mm,均未超過工程報警限值。因此,深基坑開挖過程中,施作隔離樁防護加固對高鐵路基樁基與承載板最大變形均有較大幅度的改善,且均滿足限值規定。

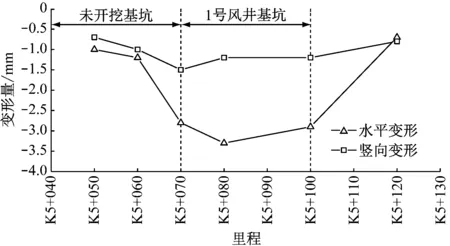

取滬杭高鐵下行線中對應1號風井基坑周邊6個路基監測點的實測數據,繪制基坑開挖完成后樁板結構路基實測變形圖,如圖10所示。由圖10可以看出,1號風井基坑開挖完成后路基豎向變形控制在±2 mm以內,而部分測點處的路基水平變形略超過工程報警值,最大值為-3.3 mm;基坑開挖至6 m,相應高鐵區段進行了限速(120 km/h)后,仍然能夠滿足高鐵路基結構線下變形要求,高鐵運營安全得到了保障。

圖10 基坑開挖完成后樁板結構路基實測變形曲線Fig.10 Curve of measured deformation of the pile-slab subgrade after excavation

4 結論

1) 1號風井基坑開挖引起既有高鐵樁板結構路基產生變形,其中樁基水平變形模式隨距基坑距離的增加由弓形變為懸臂形。承載板各方向上的變形大小與距基坑外邊緣距離呈負相關,且變形隨開挖深度增加而增加。

2) 數值計算結果表明,若不采取輔助防護加固措施,基坑開挖完成后,高鐵樁板結構路基樁基水平變形最大值為5.56 mm,承載板水平變形最大值為3.10 mm,承載板豎向變形最大值為-4.75 mm。由此可見,基坑開挖引起的既有高鐵路基承載板變形超過了工程報警值,而下部樁基水平變形則滿足變形控制要求。

3) 實際施作中,采取隔離樁防護加固后,基坑開挖引起的高鐵樁板結構路基樁基和承載板變形均顯著變小。1號風井基坑開挖完成后路基豎向變形控制在±2 mm以內;部分測點路基水平變形在基坑開挖完成后略超過工程報警值,最大值為-3.3 mm,但在開挖期間相應高鐵區段限速120 km/h的條件下,仍能滿足高鐵路基結構安全運營的變形要求。