土地利用隱性轉型與土地利用碳排放空間關聯研究

張 玥,代亞強,陳媛媛,柯新利

(華中農業大學公共管理學院,湖北 武漢 430070)

土地是自然地理覆被與社會經濟活動的重要載體,土地利用已成為重要的碳排放來源[1]。土地利用碳排放演變受多重因素綜合驅動,土地利用轉型便是重要因素之一[2]。土地利用轉型的實質是土地利用形態的趨勢性變化,與社會經濟發展要素解構重組和交互作用相伴而生,包括顯性轉型和隱性轉型[3]。與土地利用顯性轉型相比,土地利用隱性轉型與社會經濟活動聯系更為密切,其區域性、綜合性和趨勢性特征更為明顯[4]。土地利用隱性轉型是土地利用碳排放演化的內在驅動,其與土地利用碳排放動態響應是反映社會經濟系統與土地利用系統關聯互饋的重要表征[4]。改革開放以來,我國社會經濟發展推動土地利用隱性轉型持續發展、勢頭迅猛,同時,當前土地利用低碳減排工作形勢嚴峻、任重道遠。在土地利用快速轉型過程中,有效緩解土地利用隱性轉型造成的土地利用碳排放壓力,尋求土地利用服務發展與低碳減排的并行路徑,不僅是加快土地資源管理方式向綜合性和科學性轉變的重要推動,同時是統籌兼顧社會經濟穩定發展與土地資源可持續利用的必然要求。因此,深入探究土地利用隱性轉型與土地利用碳排放的空間關聯關系具有重要的理論價值和現實意義。

近年來,土地利用隱性轉型與土地利用碳排放研究逐漸發展成熟,匯集諸多可資借鑒的理論基礎和方法實踐。土地利用隱性轉型根植于土地利用轉型理論框架,形成“特征刻畫—規律歸納—效應甄別”的研究體系,依據其經濟、社會和生態效應響應規律加以協調引導[5-7]。土地利用碳排放研究多遵循“分類解析—核算評價—優化調控”的研究邏輯在不同尺度加以開展,即采用清單核算法、樣地清查法和遙感估測法等方法對土地利用碳排放進行核算并剖析其驅動因素[8-9],進而通過土地整治、碳排補償等實現土地低碳利用[10-11]。綜上所述,現有研究均可為本文提供重要的理論參考和實踐支撐,但研究內容與研究尺度仍存在拓展空間。在研究內容方面,土地利用隱性轉型的生態效應較多關注土地利用隱性轉型引致的生態系統服務功能演變與生態系統服務價值損益,其碳排放效應研究略顯匱乏;同時,土地利用碳排放研究多基于土地利用數量結構與空間格局等土地利用顯性轉型過程,其與土地利用隱性轉型關聯尚不明晰。在研究尺度方面,土地利用隱性轉型與土地利用碳排放具有區域性,兩者空間關聯呈現動態演進和空間異質特征,不同地區土地利用隱性轉型與土地利用碳排放空間關聯模式不盡相同、空間響應規律難以一概而論,針對國家層面省域尺度的全面性和系統性研究有待開展。基于此,本文嘗試闡釋土地利用隱性轉型與土地利用碳排放的空間關聯內在機理,在省域尺度開展土地利用隱性形態綜合評價與土地利用碳排放科學測算,刻畫土地利用隱性轉型與土地利用碳排放的時空演變特征,進而采用雙變量空間自相關定量識別土地利用隱性轉型與土地利用碳排放的空間關聯及其分異特征,揭示土地利用碳排放對土地利用隱性轉型的空間響應規律,以期通過調控土地利用轉型推動土地利用低碳減排,為實現區域土地利用可持續管理與發展提供決策依據。

1 機理分析

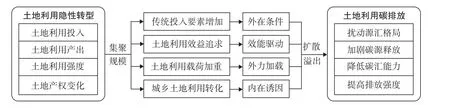

土地利用碳排放是指受人類社會干預以實現生產、生活或生態功能的土地向大氣中釋放碳的過程[12]。土地利用隱性轉型是社會經濟系統革新與變遷的綜合映射,可通過分析、化驗、檢查和調查加以刻畫[4]。根據土地利用隱性轉型內涵,本文從土地利用投入、土地利用產出、土地利用強度和土地產權變化4個維度解析土地利用隱性轉型,并剖析土地利用隱性轉型與土地利用碳排放空間關聯內在機理(圖1)。

圖1 土地利用隱性轉型與土地利用碳排放空間關聯機理Fig.1 The spatial correlation mechanism between recessive land use transformation and land use carbon emission

(1)土地利用投入是土地利用隱性轉型的外在條件,通過資本要素與勞動力要素投入規模反映不同經濟發展階段下土地利用的主體行為意愿與要素配置結構[13]。在發展需求強力驅動下,提高土地利用投入以增強土地利用效益成為最簡單直接的方法之一。土地利用投入提高催生高耗能、高污染、高排放的土地利用活動頻繁加劇,土地利用碳排放持續增加。但是,伴隨創新要素的推廣與發展,傳統土地利用投入的負面效應可在一定程度上得以緩解與抵消[14]。

(2)土地利用產出是土地利用隱性轉型的效能驅動,通過社會經濟產值與產業布局結構反映土地利用的效益訴求與功能導向。在土地利用規劃和建設過程中,土地利用粗放化問題嚴重、集約化發展緩慢[15]。由于區域發展定位不清、產業結構布局趨同、產業更新換代滯后等多重原因,低端且重復的產業布局不僅造成土地資源嚴重浪費、退化,同時造成土地利用碳排放大量增加、土地利用生態效率低下、生態環境負擔加重,與低碳化、綠色化發展導向相悖。

(3)土地利用強度是土地利用隱性轉型的外力加載,通過人類活動內容與方式反映由社會經濟發展需求增長引致的土地利用開發規模與承載能力。受限于土地資源稀缺性,提高土地利用強度是保障日益增長的土地產品、功能與服務需求的重要途徑[16]。現實需求與利益驅動激發人類通過各種方式對有限土地資源進行擴容,土地利用強度并未受到有度節制與合理管控。高強度的人類生活與生產活動伴隨大量化石能源消費,是加劇土地利用碳排放增長的重要原因之一。

(4)土地利用產權是土地利用隱性轉型的內在誘因,通過土地權屬分配與調整反映城鄉融合互促過程中的土地利用主體定位轉變。城鎮擴張導致土地產權發生質變,大規模無序發展攫取了大量耕地資源和生態用地,造成區域碳匯用地萎縮、土地固碳功能降低、土地生態系統脆弱,導致土地利用碳排放迅速釋放。但同時,土地城鎮化是城鄉統籌發展的先行手段,對加快清潔技術推廣、改善生態環境治理等具有推動作用,在一定程度上緩解了土地利用碳排放壓力[17]。

土地利用投入、土地利用產出、土地利用強度和土地產權變化均具有集聚效應和規模效應[18],同時土地利用碳排放具有擴散和溢出作用,因此土地利用隱性轉型與土地利用碳排放產生動態空間關聯。由于不同地區自然資源稟賦、經濟發展模式、功能發展定位等存在差異,因而土地利用隱性轉型與土地利用碳排放空間關聯具有分異特征。

2 研究方法與數據來源

2.1 土地利用隱性形態評價模型

2.1.1 指標體系構建

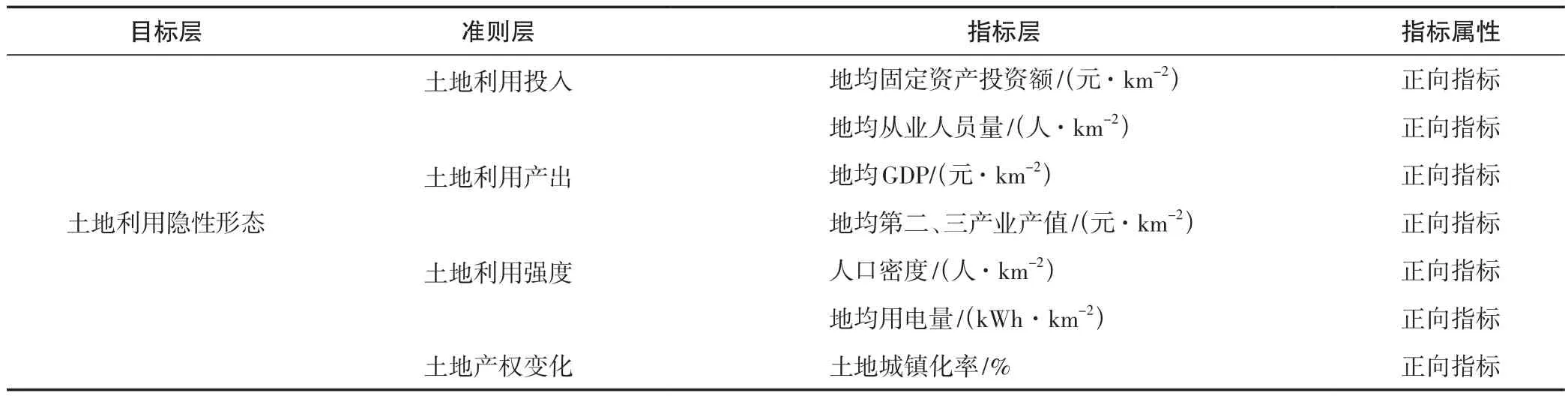

借鑒相關研究成果[19-21],土地利用投入選取地均固定資產投資額和地均從業人員量予以表征,兩項指標可分別反映土地利用投入的資本要素水平和勞動力要素水平;土地利用產出選取地均GDP和地均第二、三產業產值予以表征,兩項指標分別通過綜合效益水平與內部產業結構反映土地利用產出;土地利用強度選取人口密度和地均用電量予以表征,兩項指標分別通過人口集聚程度與能源消費水平反映土地利用強度;土地產權變化選取土地城鎮化率予以表征,土地城鎮化率通過城鄉用地屬性轉化反映土地產權變化。依據上述指標選取說明與數據可獲取性原則,構建土地利用隱性形態評價指標體系如表1所示。

表1 土地利用隱性形態指標體系Tab.1 Evaluation index system of recessive land use morphology

2.1.2 綜合評價模型

基于土地利用隱性形態評價指標體系,采用極差標準化法對原始數據進行標準化處理,采用熵值法確定指標權重,最后采用線性加權法計算得到各省土地利用隱性形態指數。計算方法如下所示:

式(1)中:X′ij為第i個省份第j項評價指標標準化數值;wj為第j項評價指標權重;Zi為第i個省份的土地利用隱性形態指數,取值區間為[0,1],數值越大,則土地利用隱性形態越高階。

2.2 土地利用碳排放強度測算模型

土地利用碳排放強度為土地利用單位面積的碳排放量,可定量反映土地利用碳排放效應[22]。本文將不同土地利用類型分為碳源用地與碳匯用地,碳源包括耕地與建設用地,碳匯則包括林地、園地、草地、水域及未利用地,土地利用碳排放取決于碳源排放與碳匯吸收差值。

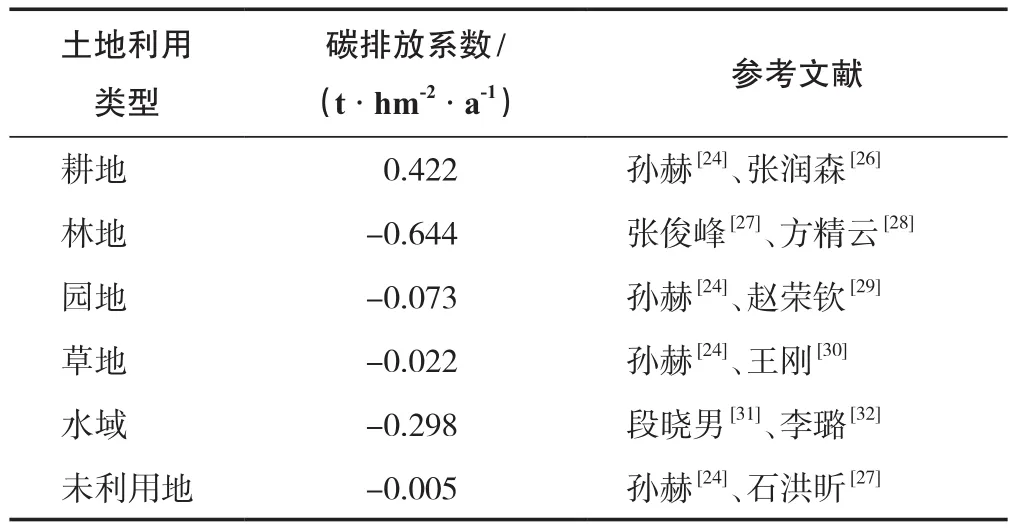

耕地、林地、園地、草地、水域及未利用地碳排放在長時間內保持穩定狀態,可采用直接碳排放系數法對其碳排放進行測算,計算公式如下:

式(2)中:Ep為耕地、林地、園地、草地、水域及未利用地碳排放總量;li為各土地利用類型碳排放量;Ai為各土地利用利用類型面積;δi為各土地利用類型碳排放系數,碳源用地系數為正,碳匯用地系數為負。其中,耕地碳排放系數依據農業生產、灌溉過程中農藥、化肥、機械等生產資料使用造成的碳排放和農作物光合作用產生的碳吸收共同決定[23];林地、園地和草地的碳排放系數依據植被光合作用碳吸收決定[24];水域碳排放系數依據積水產生的碳吸收和水利設施建設施工、排干圍墾條件下土壤有機物分解造成的碳排放共同決定[25];未利用地多為荒山沙地、鹽堿地、裸土地和其他用地,其碳吸收作用較為微弱[24]。眾多研究對上述土地利用類型碳排放系數進行了充分探討,在此基礎上,本文綜合考量并確定土地利用碳排放系數如表2所示。

表2 土地利用碳排放系數Tab.2 The carbon emission coefficients of different land use types

建設用地碳排放主要來源于其承載的人類活動對能源的消耗,可采用間接碳排放系數法對其碳排放進行測算。本文選取的能源包括煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油氣、天然氣和電力,計算公式如下:

式(3)中:Ep為建設用地碳排放量;ei為各類能源碳排放量;Ci為各類能源消耗量;θi為各類能源標準煤折算系數;fi為各類能源碳排放系數(表3)。電力標準煤折算系數及碳排放系數參考現有研究[23],各類能源標準煤折算系數參考《中國能源統計年鑒》,碳排放系數參考《IPCC國家溫室氣體清單指南》。

表3 各類能源碳排放系數Tab.3 The carbon emission coefficients of different types of energy

基于各土地利用類型碳排放核算結果,最終得到土地利用碳排放強度,計算公式如下:

式(4)中:CS為土地利用碳排放強度;Ai為各土地利用類型面積。通過極差標準化將土地利用碳排放強度取值區間確定為[0,1],數值越大,則土地利用碳排放強度越高。

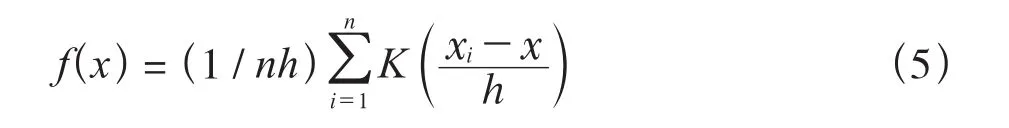

2.3 核密度估計

核密度估計(Kernel Density Estimation, KDE)是目前現象演進規律及差異分析研究中應用最為廣泛的方法之一,該方法從數據本身出發用連續的密度函數描述變量階段分布特征和時序演進規律[33]。因此,本文選用核密度估計方法,刻畫土地利用隱性轉型與土地利用碳排放效應的時序特征與演進規律。

核密度估計方法具體如下:

式(5)中:n為樣本個數;h為帶寬;xi為樣本觀測值;K(·)為核函數。核密度曲線的波峰數量可表征極化特征,曲線的波峰高度可表征差異特征,曲線的拖尾厚度可表征高(低)值區樣本數量,曲線的拖尾長度可表征高(低)值區樣本演化特征。

2.4 雙變量空間自相關分析

空間自相關是指不同空間位置單元某一屬性的統計相關性,可反映該屬性在空間分布上具有相鄰分布或間錯分布特征。空間自相關分析包括全局空間自相關和局部空間自相關,前者用以反映研究區域所有單元間的平均相關程度,后者則反映研究區域不同位置單元間的空間關聯模式及其空間分異特征[34]。雙變量自相關分析用于揭示多個屬性空間分布的相關性特征[35],因此,本文選用雙變量空間自相關分析探究土地利用隱性轉型與土地利用碳排放效應的空間關聯及其分異特征。

式(6)—式(9)中:n為空間單元個數;Xp l為空間單元p的屬性l值;為空間單元q的屬性m值;分別為屬性l和屬性m的均值;σl、σm分別為屬性l和屬性m的方差;Wpq為空間單元p、q基于空間鄰接關系建立的空間權重矩陣。

2.5 研究區域與數據來源

由于西藏、香港、澳門及臺灣數據缺失,本文選取中國30個省級行政區為研究單元。本文使用的數據包括統計數據與土地利用數據。其中,統計數據來源于1991—2019年《中國統計年鑒》 《中國能源統計年鑒》 《中國環境統計年鑒》。土地利用數據來源于中國科學院資源環境科學數據中心(http://www.resdc.cn/),由1990—2018年7期Landsat TM/ETM 遙感影像解譯獲取,空間分辨率為30 m×30 m。根據研究需要,本文將園地以林地中的其他林地近似替代,即未成林造林地、跡地、苗圃及各類園地(果園、桑園、茶園、熱作林園等),最終將土地利用類型分為:耕地、園地、林地、草地、水域、建設用地及未利用地。

3 研究結果及分析

3.1 土地利用隱性形態時空演變特征

3.1.1 時間序列演變特征

依據核密度估計方法,繪制1990—2018年我國30個省份土地利用隱性形態核密度曲線圖(圖2)。從曲線波峰高度來看,波峰持續下降,表明該階段我國土地利用隱性形態省域間差異持續增大;從曲線波峰數量來看,研究期內始終為單一波峰,表明該階段我國土地利用隱性形態始終處于極化狀態;從曲線左右拖尾來看,曲線左拖尾略微變薄,表明我國土地利用隱性形態水平低值區省份比例有所減少;曲線右拖尾加長,尤其自2005年,曲線右拖尾延長速度明顯加快、長度明顯增加,表明我國土地利用隱性形態變化發生趨勢性轉折,向土地利用高階形態發生質變演化。可見,我國土地利用隱性形態水平持續升高,土地利用隱性形態水平不斷提升,向高階形態轉型發展。但因經濟社會發展與土地利用活動水平與程度并非均質狀態,我國省域間土地利用隱性形態極化現象不斷加劇。

圖2 1990—2018年中國土地利用隱性形態時間序列演變特征Fig.2 The characteristics of the time-series of recessive land use morphology in China from 1990 to 2018

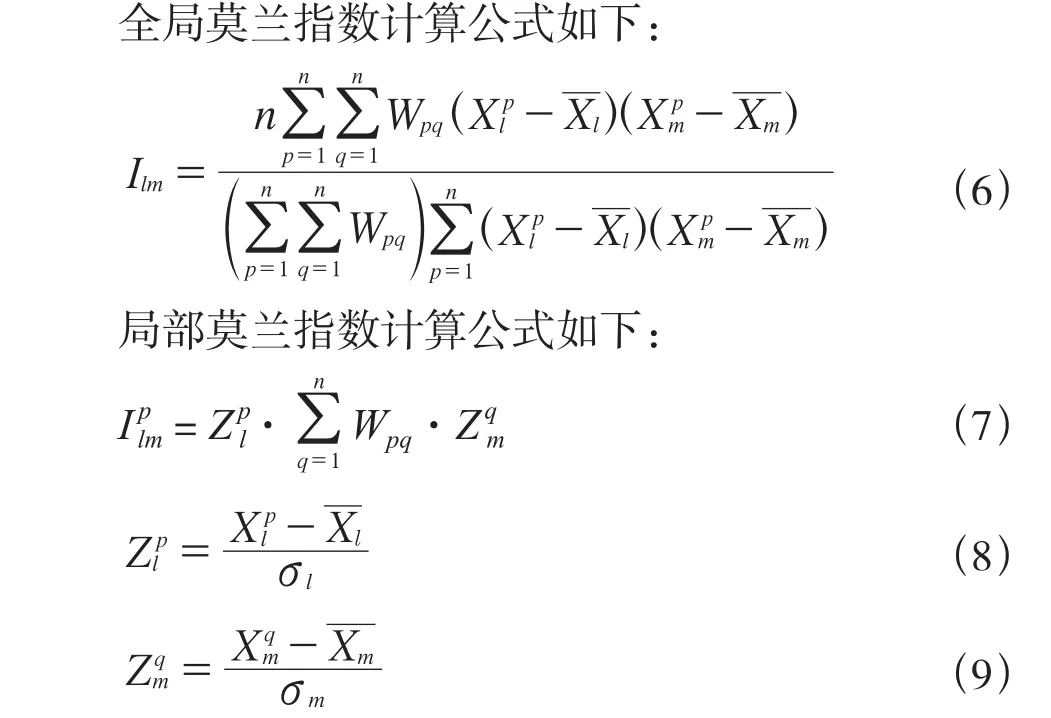

3.1.2 空間格局演變特征

根據1990—2018年我國30個省份土地利用隱性形態評價結果,采用分位數分類法,將土地利用隱性形態水平分為4類并繪制空間格局圖(圖3)。總體來看,1990—2018年,我國土地利用隱性形態由單核集聚式向雙核均衡式空間格局演變,呈現東高西低的空間分布特征。局部來看,1990—2005年,土地利用隱性形態呈現單核集聚式空間格局,其中土地利用隱性形態高值區集中在華北地區,以天津、山東、江蘇和上海為單一核心區域向南北擴散發展,進而帶動遼寧半島、華中地區與東南沿海地區逐步提升;2005—2018年,土地利用隱性形態呈現雙核均衡式空間格局,其中以遼寧半島、山東半島、京津冀地區和長三角地區為主核區域,以珠三角地區為副核區域,由東向西帶動發展。由此可見,土地利用隱性轉型不僅表現為時序上的形態質變性,同時呈現出空間上的區域趨同性。

圖3 1990—2018年中國土地利用隱性形態空間格局演變特征Fig.3 The characteristics of spatial pattern of recessive land use morphology in China from 1990 to 2018

3.2 土地利用碳排放強度時空演變特征

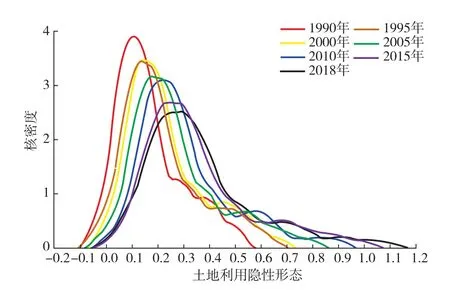

3.2.1 時間序列演變特征

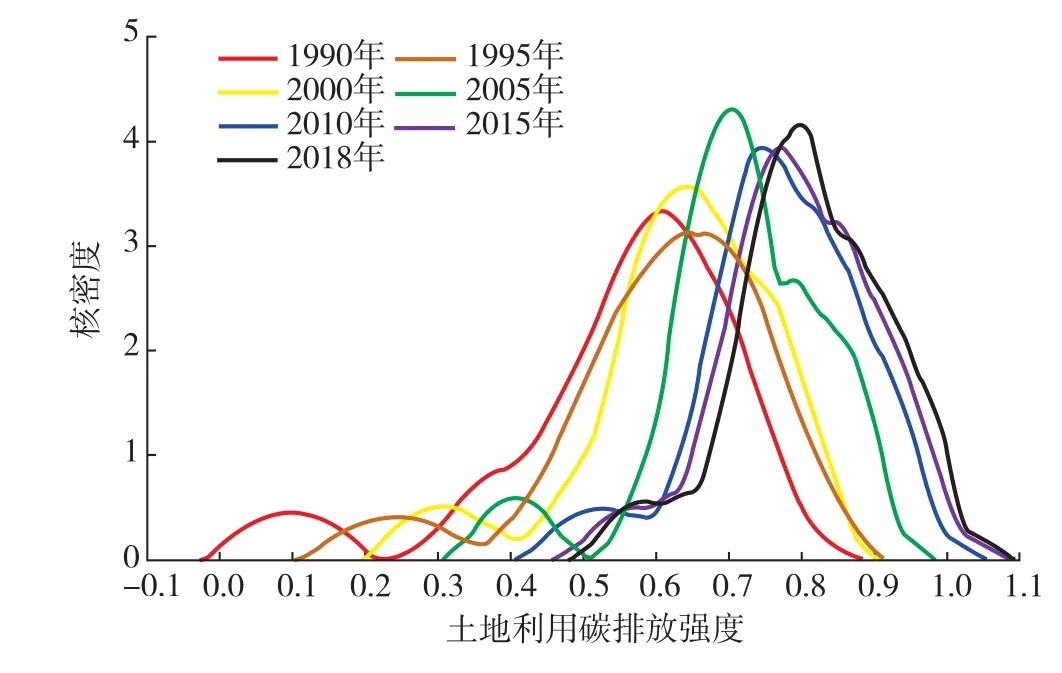

依據核密度估計方法,繪制1990—2018年我國30個省份土地利用碳排放強度核密度曲線圖(圖4)。從曲線波峰高度來看,1990—2018年波峰波動上升,表明該階段我國土地利用碳排放強度省域間差異波動減小;從曲線波峰數量來看,1990—2018年始終為單一波峰,表明該階段我國土地利用碳排放強度始終處于極化狀態;從曲線左右拖尾來看,2000—2018年曲線左拖尾明顯縮短,表明我國土地利用碳排放強度低值區省份比例大幅減少;曲線右拖尾略微加長,表明我國土地利用碳排放強度增大,高值區省份比例有所增加。可見,經濟發展、人口增長、城鎮化建設等活動頻繁進行加劇了碳匯用地向碳源用地轉變,同時碳源用地利用強度大幅提高,因而碳排放強度持續升高。由于多數省份土地利用碳排放強度均有提高,土地利用碳排放強度兩極分化有所緩解。

圖4 1990—2018年中國土地利用碳排放強度時間序列演變特征Fig.4 The characteristics of the time-series of land use carbon emission intensity in China from 1990 to 2018

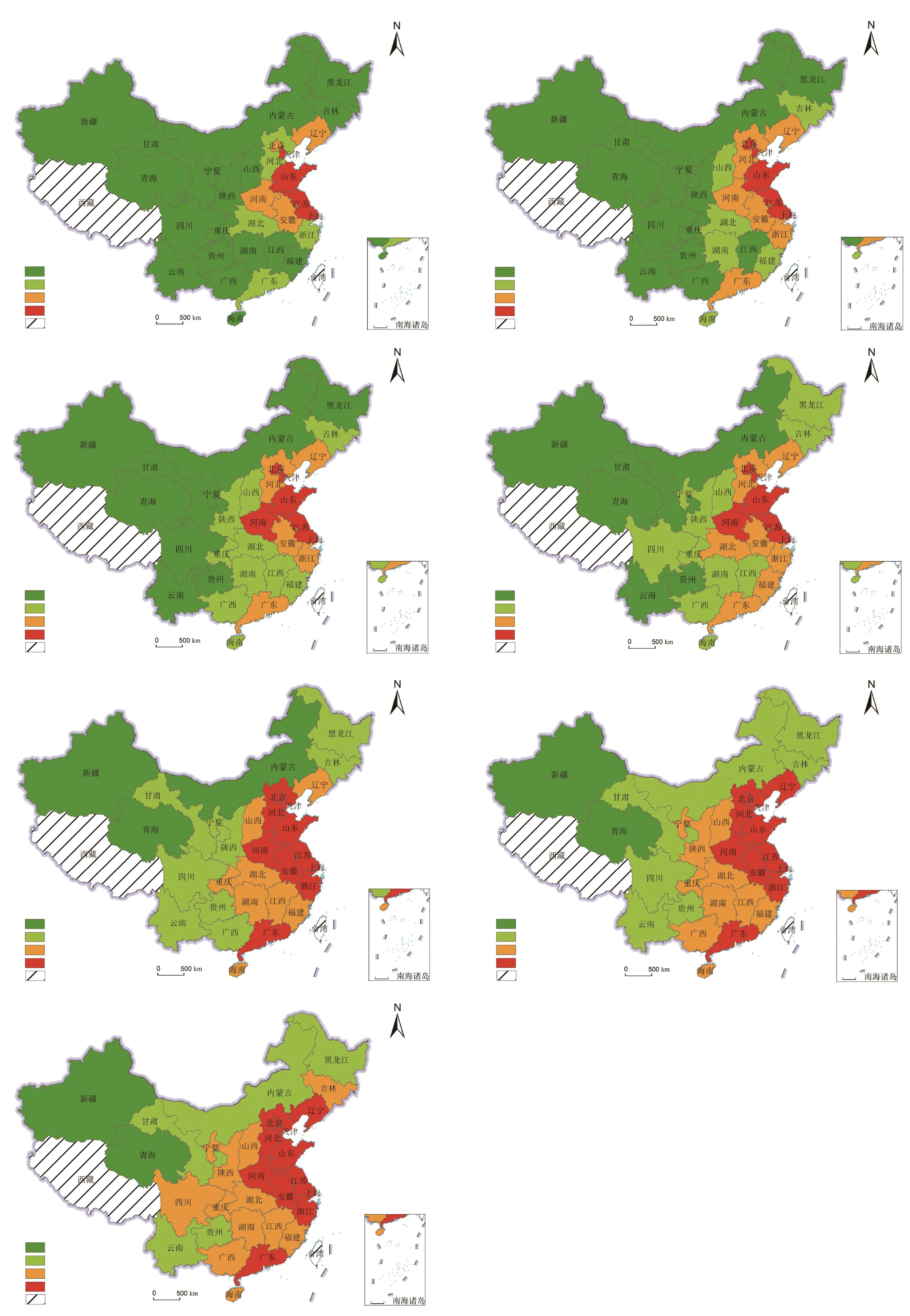

3.2.2 空間格局演變特征

根據1990—2018年我國土地利用碳排放強度測算結果,依據分位數分類法,將土地利用碳排放強度分為4類并繪制空間格局圖(圖5)。總體來看,1990—2018年我國土地利用碳排放強度呈現“點狀、團狀、面狀”的空間格局。局部來看,1990—2005年,我國土地利用碳排放強度呈現點狀格局,遼寧半島和華北地區多數省份土地利用碳排放強度較高;2005—2010年,我國土地利用碳排放強度呈現團狀格局,東北地區、華北地區、長三角地區、珠三角地區成為土地利用碳排放高強度聚集區域;2010—2018年,我國土地利用碳排放強度呈現面狀格局,東部地區和中部地區內部經濟深化發展并形成集聚效應,區域間形成聯動效應,導致土地利用碳排放強度持續升高。

圖5 1990—2018年中國土地利用碳排放強度空間格局演變特征Fig.5 The characteristics of spatial pattern of land use carbon emission intensity in China from 1990 to 2018

3.3 土地利用隱性形態和土地利用碳排放強度空間自相關分析

3.3.1 全局空間自相關分析

采用空間自相關分析,得到1990—2018年我國土地利用隱性形態及其不同維度指標和土地利用碳排放強度的全局空間自相關指數Moran’sI值(表4)。1990—2018年,土地利用隱性形態和土地利用碳排放強度Moran’sI均為正,P-Value均小于0.01,說明土地利用隱性形態和土地利用碳排放強度均呈現顯著的空間正相關關系,表明土地利用隱性形態水平提高造成土地利用碳排放強度提高,土地利用高階轉型加劇土地利用碳排放效應。

表4 土地利用隱性形態和土地利用碳排放強度雙變量空間自相關結果Tab.4 The results of bivariate spatial correlation between recessive land use morphology and land use carbon emission intensity

從土地利用隱性形態不同維度指標來看,土地利用產出和土地利用強度與土地利用碳排放強度的空間正相關性最強,土地利用投入與土地產權變化的空間正相關性次之。隨著工業化不斷深化發展,第二、三產業比例不斷提高,粗放式產業發展模式造成土地資源大量占用與能源資源嚴重消耗,土地利用碳排放強度持續升高。同時,在土地資源數量限制與經濟效益提升需求的雙重影響下,土地利用強度不斷提高,進一步加劇了土地利用碳排放效應。在土地利用活動中,資本和勞動力生產要素不斷投入土地,土地利用活動頻繁加劇造成土地利用碳排放強度不斷提高。同時,在城鎮化快速發展的過程中,建設用地擴張導致碳匯用地向碳源用地快速轉變,進一步提高了土地利用碳排放強度。但是,土地利用投入要素不僅包括資本、勞動力等一般生產要素,還包括技術、信息等創新要素。傳統生產要素比例逐漸下降,而創新要素比例逐漸上升,因而土地利用投入對土地利用碳排放強度的負面作用并非主導。土地產權城鎮化是社會經濟發展的綜合性體現,雖然生態代價會伴隨發生,但該過程中的資源配置效率提升、環境污染有效治理等活動同樣會緩解土地利用碳排放效應,因此,土地產權變化對土地利用碳排放強度的負面作用并非主導。

3.3.2 局部空間自相關分析

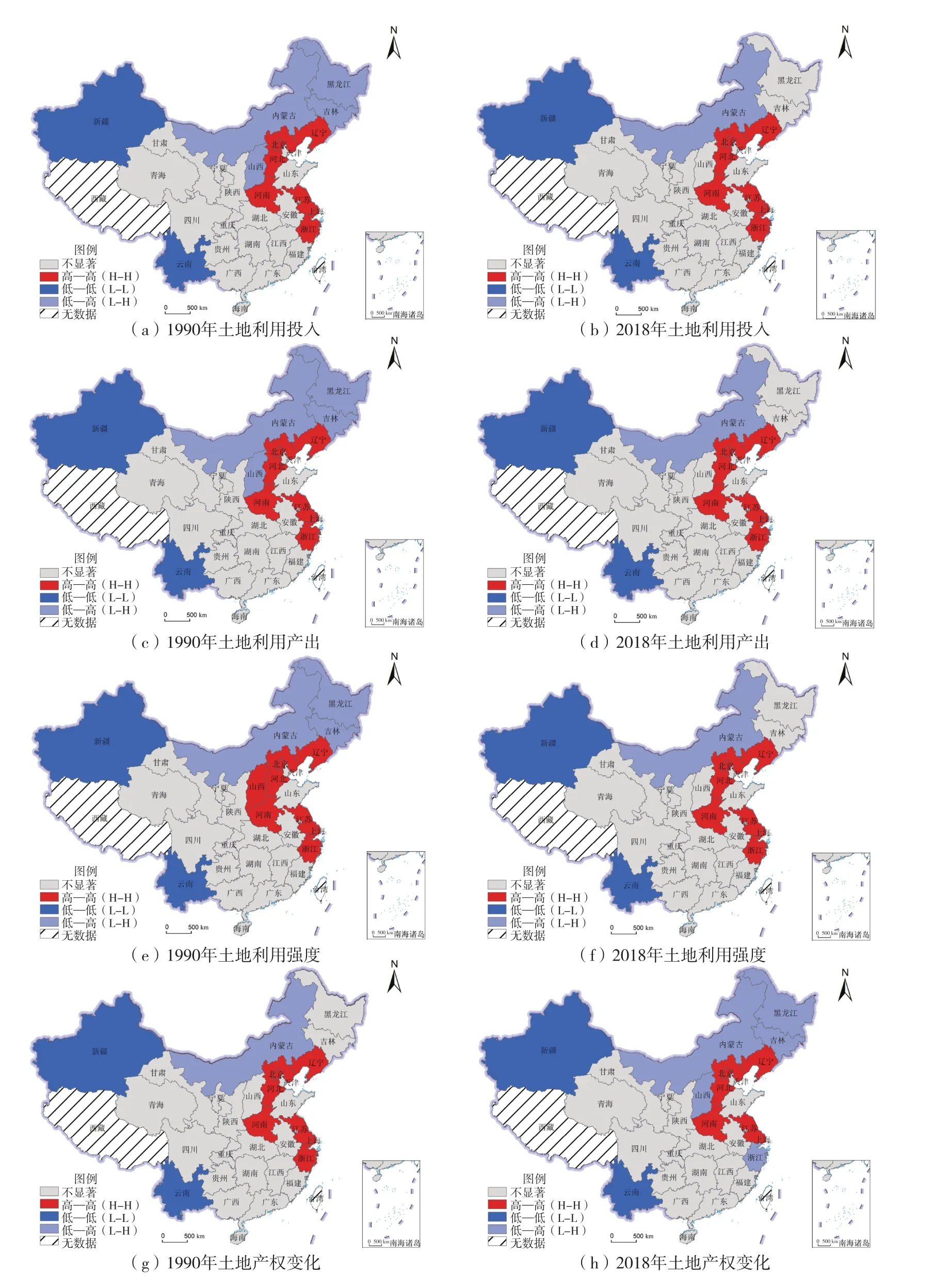

在Z檢驗的基礎上(P = 0.01)繪制雙變量局部空間自相關LISA聚集圖(圖6、圖7),用于表征省域土地利用隱性形態及其不同維度水平與其鄰域土地利用碳排放強度空間關聯模式及分異特征。

圖6 土地利用隱性形態和土地利用碳排放強度雙變量LISA聚集圖Fig.6 The bivariate LISA cluster map of recessive land use morphology and land use carbon emission intensity

圖7 土地利用隱性形態不同維度水平和土地利用碳排放強度雙變量LISA聚集圖Fig.7 The bivariate LISA cluster map of different dimensions of recessive land use morphology and land use carbon emission intensity

土地利用隱性形態及其不同維度水平和土地利用碳排放強度的局域空間格局各具特點,但總體上具有空間相似性,呈現“高—高集聚和低—高集聚連片分布、低—低集聚分散分布”特征。具體局域空間格局分為以下三類:(1)高—高集聚區位于遼寧半島、京津冀地區和長三角地區。這類地區均為區域優勢增長極,工業化和城鎮化發展引發土地利用劇烈轉型,土地利用隱性形態已達高階水平。但是,以上地區土地利用碳排放大量增加,但碳匯能力有限,形成土地利用碳排放空間溢出效應。同時,產業轉移活動和發展規模效應導致其鄰域地區土地利用碳排放強度提高,成為優勢發展地區生態代價的被動承擔者。(2)低—低集聚區位于新疆、云南等西部地區。該地區生態資源豐富,國家生態修復工程、自然保護政策成效顯著,因而其生態資源得以妥善保護。同時,該地區位置偏僻,經濟發展動力不足導致其土地利用轉型較為平緩,良好生態狀況可以對土地利用碳排放效應負面影響起到較為明顯的緩沖作用。(3)低—高集聚區位于內蒙古和東北地區,因其產業結構較為初級、城鎮化水平較低,土地利用隱性形態尚未達到高階水平。其鄰域為遼寧半島、京津冀地區等經濟優勢增長區域,虹吸效應較為明顯,因而形成低—高集聚的局域空間格局。

研究期內,土地利用隱性形態及其不同維度水平和土地利用碳排放強度的局域空間格局表現為動態變化,具體如下:(1)從土地利用隱性形態及其不同維度水平來看,黑龍江和吉林均退出低—高聚集區。在國家東北振興戰略引領下,兩省產業結構優化升級、邁入經濟發展新常態,因而土地利用隱性形態及其不同維度水平均明顯提高。(2)從土地利用隱性形態、土地利用投入、土地利用產出和土地產權變化來看,山西退出低—高聚集區;從土地利用強度來看,山西退出高—高聚集區。受中部崛起戰略、環渤海區域合作發展綱要和國家資源型經濟綜合配套改革試驗區計劃影響,山西傳統資源密集型產業積極轉型,新興產業、替代產業成長迅速,因而土地利用投入和產出水平不斷提高,土地利用強度有所降低。同時,受中原城市群發展規劃影響,山西城鎮化進程不斷加快,因而土地產權變化強度有所提高。(3)從土地產權變化來看,浙江退出低—高聚集區轉而進入高—高聚集區。受自然地理稟賦、經濟發展基礎限制,浙江大部分城市并非長江三角洲區域優勢發展極,甚至少數城市處于發展邊緣位置。但伴隨長江三角洲區域一體化戰略推進,浙江社會經濟發展、城鎮化發展增速加快,因而其土地產權變化強度有所提高。

4 結論與討論

4.1 結論與建議

本文闡釋土地利用隱性轉型與土地利用碳排放空間關聯內在機理并在全國層面省域尺度開展實證研究,在刻畫和分析土地利用隱性形態和土地利用碳排放強度時空演變格局基礎上,采用雙變量空間自相關定量識別土地利用隱性轉型與土地利用碳排放的空間關聯及其分異特征,揭示土地利用碳排放對土地利用隱性轉型的響應規律及內在機理,為探究土地利用隱性轉型與土地利用碳排放空間關聯提供了可行的研究路徑,也為因地制宜開展土地利用低碳減排工作、實現土地利用可持續發展提供了決策支撐。研究結論如下:(1)1990—2018年,我國土地利用隱性形態水平持續升高,兩極分化不斷加劇,且由單核集聚式向雙核均衡式空間格局演變,呈現東高西低的空間分布特征。(2)1990—2018年,我國土地利用碳排放強度持續升高,兩極分化狀態有所緩解,同時呈現“點狀、團狀、面狀”的空間格局演變趨勢。(3)土地利用隱性形態高階轉型與土地利用碳排放具有顯著空間正相關關系,土地利用產出和土地利用強度與土地利用碳排放強度的空間正相關關系強于土地利用投入和土地產權變化。(4)土地利用隱性形態和土地利用碳排放強度的局域空間格局呈現“高—高集聚和低—高集聚區連片分布、低—低集聚區分散分布”特征。其中,高—高集聚區位于遼寧半島、京津冀地區、長三角地區等優勢增長極區域,低—低集聚區位于新疆、云南等西部地區,低—高集聚區位于內蒙古和東北地區。

根據土地利用隱性轉型與土地利用碳排放的空間關聯規律,根據國家整體需求與區域需求差異因地制宜、分類施策,各省應科學引導土地利用轉型并設計完善土地利用碳減排制度,通過調控土地利用轉型實現經濟增長與低碳減排的平衡發展。具體建議如下:(1)高—高集聚區省份應積極通過轉變經濟發展方式和調整土地利用方式為土地利用轉型做好前瞻布局,實現土地利用轉型低碳化、綠色化。一方面,應控制土地開發強度同時提高土地利用效率,通過盤活存量用地、推廣土地節約技術、創新土地供應模式等手段優化土地資源配置以實現節約集約利用;另一方面,應推動區域合作以治理碳排放,借助政府間橫向轉移支付制度實現省域碳補償,以碳補償為約束手段倒逼土地利用低碳轉型,實現低碳經濟快速推廣、升級與發展。(2)低—低集聚區省份應進一步統籌協調經濟建設與生態保護,激發社會經濟發展和土地利用轉型內生動力,同時以生態化的土地利用方式促進區域固碳減排功能整體提升。一方面,應建立有效的激勵和約束機制提高土地利用效益,充分利用各項優惠政策與沿邊區位優勢有序承接產業轉移并發展優勢產業,加快推動產業結構完善和土地利用轉型;另一方面,嚴格遵循土地用途管制制度、限制高強度土地開發活動,加強對于耕地、林地和草地的保護,在積極推動土地利用轉型的同時維護土地生態系統健康運行、提升區域固碳減排功能。(3)低—高集聚區省份應著重突破社會經濟發展與土地利用轉型瓶頸,抓住土地利用轉型機遇窗口期的同時借助土地調控政策降低土地利用碳排放。一方面,應提高高耗能、高污染、高排放產業準入門檻,逐步淘汰此類產業以激化革新動力、釋放發展空間,積極引導土地利用轉型。另一方面,適當提高國土空間開放強度,同時通過嚴格明確土地利用碳排放配額、加大碳稅征收力度來約束土地粗放利用,科學規劃土地利用布局以杜絕多重復、高能耗、低效益的土地利用行為。

4.2 討論

本文嘗試性剖析土地利用隱性轉型與土地利用碳排放空間關聯機理,從時空二維刻畫土地利用隱性轉型與土地利用碳排放演進特征,基于空間分析方法探究兩者空間關聯模式及其分異特征,提供了一個機理與實證緊密結合、全域與局域系統解析的土地利用隱性轉型與土地利用碳排放空間關聯研究框架。本文參照IPCC和眾多學者提供的研究方法及成果,依據國家尺度的經驗數據確定不同土地利用類型碳排放系數,但各省地質狀況、地表覆被等存在差異,未來研究需進一步探究不同尺度、不同區域土地利用碳排放系數以精確核算土地利用碳排放。另外,受限于更細尺度研究單元統計資料的可獲取性,本文在省域宏觀尺度開展研究,兩者的演進特征及作用機理仍需在微觀尺度上進行更為細致地剖析,為從土地利用優化視角助推區域土地利用可持續管理提供科學依據。