微型公共空間的管控路徑——廣州明珠灣起步區的實施探索

韋悅爽

摘要:微型公共空間是未來高密度城市公共空間的重要增加方式,但長期以來,其用地面積偏小,空間品質不高,管理機制不足。針對這樣的問題,首先對微型公共空間的概念界定和建設現狀進行分析,再結合發展近60年的紐約私有公共空間(POPS)政策中的設計管控、審批實施和維護監管制度方面的先進經驗,以廣州南沙明珠灣起步區微型公共空間的規劃實施為案例,介紹其規劃布局、設計策略和實施途徑,探索在城市新區中適應我國制度環境的“規劃設計-審批實施-監督維護”全過程管控路徑。

關鍵詞:微型公共空間;私有公共空間;公共空間管控;廣州

中圖分類號:TU986

文獻標志碼:A

文章編號:1671-2641(2022)03-0085-06

投稿日期:2021-11-24

修回日期:2022-01-18

Abstract:Micro public space could be important for increasing public space in high-density city in the future, but it faces problems of small area, low quality and defective management. To such a situation, this paper analyzes the concept and current situation of micro public space, and summarizes New York’s advanced experiences in Privately Owned Public Space(POPS), including design, approval, supervision and maintenance. Taking micro public spaces in the Pearl Bay Starting Area in Guangzhou Nansha as an example, the paper introduces its planning, design and practice experiences, and explores a life-cycle management approach that includes planning, design, approval, supervision and maintenance in urban new district accommodating to China’s administrative system.

Key words:Micro public space; Privately owned public space; Public space management; Guangzhou

隨著城市的發展,土地開發強度日益增大,公共空間愈發顯現出用地緊缺、功能單一、品質欠佳等問題,不能滿足現代民眾多元的戶外活動需求。布局靈活、易于供給的微型公共空間,將成為現行城市公園體系的有效補充,是未來高密度城市中公共空間的重要增加方式,其能豐富社會生活,提升城市活力。國內外學術界對中小尺度公共空間的積極作用形成了大量的研究成果。城市心理學家William Whyte[1]指出城市日常生活源于小微公共場所。蘆原義信在其經典專著《街道的美學》[2]中也提出,多樣的小尺度空間可以將消極的空間轉為積極的空間,讓空間變得豐富、充實且更具有人情味。

國外先進城市在完善中小尺度公共空間的管控手段與途徑,保障公共空間品質等方面進行了一定探索。1961年,紐約市在更新的區劃條例中提出了私有公共空間(Privately Owned Public Space,簡稱“POPS”)的概念,鼓勵開發商在地塊內建設微型公共空間,允許開發商用建筑后退形成的公共空間換取更高的容積率,并在設計標準中規定了18項具體內容[3]。全球多個城市先后進行了關于激勵微型公共空間建設的實踐。

但長期以來,我國城市規劃多集中于宏觀的公共空間體系,或重要公共景觀節點,常忽略較小尺度的微型公共空間,單獨針對中小尺度公共空間的專項研究較少。近年來,隨著城市的發展,相關研究成果有逐漸增多的趨勢,從內容上看主要有空間設計與品質提升[4],微更新中的活化策略[5~6],規劃管控策略[7]以及公共空間設計導則與行動計劃[8]等方面,但中小尺度公共空間的規劃管控標準和途徑待進一步研究和探討。

目前我國城市建設模式由粗放型向集約型轉變,微型公共空間將成為未來高密度發展的城市新區中重要的公共空間類型。但由于微型公共空間多位于地塊紅線內,經常存在設計指引缺乏、審批流程不明、維護監管效力不足等問題,無法進行有效的規劃管控。在此背景下,如何統籌城市微型公共空間布局和設計,形成可操作、可實施的管控路徑,將是我國未來新時代城市建設的重要方向。

1 微型公共空間概述

1.1 概念界定

微型公共空間是一個相對性的概念,學術界沒有明確的概念和規模界定。公共空間的定義為城市居民日常社會公共活動的場所,完全開放或大部分時間開放。而微型公共空間可定義為尺度較小的公共空間。在國外,類似的概念除上文提及的POPS外,指私有產權地塊上向公眾開放的公共空間[9]。還有如1963年在紐約公園協會組織的展覽會上提出的“口袋公園”,指布局在城市中心區供居民進行公共活動的小公園或小廣場等[10]。

目前國內學術界也出現了相似的術語,董賀軒等[6]提出“城市微型公共空間”,定義為尺度較小、主要服務于城市居民、承載城市日常生活的公共空間;唐珊等[9]提出“配建公共空間”的概念,指在出讓或劃撥地塊紅線內配建的公共空間,是具有一定規模和明確邊界的面向所有市民免費開放的公共場所。根據國內外建設經驗,本文將“微型公共空間”定義為城市中主要承載居民的日常生活和休閑活動的小尺度空間,多位于地塊紅線內,規模通常在0.04~1 hm2,但只是一種相對的尺度范圍界定。從目前國內標準的城市公共空間體系來看,對微型公共空間缺乏有效的規定和建設指引。

1.2 建設現狀

1.2.1用地面積偏小

目前,我國城市中的大中型公共空間建設水平明顯高于微型公共空間。以廣州為例,從用地規模的層級結構來看,大中型公共空間占據了主導地位,按照用地面積10 hm2以上、1~10 hm2、0.04~1 hm2依次劃分為大中微型公共空間,數量占比分別為6%、42%、52%,而用地面積占比分別為55%、25%、3%,呈現明顯的倒三角結構;從空間可達性來看,全市微型公共空間的300 m服務半徑對居住用地覆蓋率僅18.1%,對商業用地覆蓋率約為20%①。而2016年日本都市公園中面積小于0.25 hm2的街區公園數量占所有公園的80%,其面積占所有公園的11.2%[11]。相比之下,廣州的微型公共空間用地面積偏小,步行可達性較差。這也應該是全國城市普遍存在的共性問題。

1.2.2 空間品質不高

目前的微型公共空間多為無設計、無管理的灰空間。居住小區內的空地布置多以硬地鋪裝或簡單綠植為主,缺乏對居民活動需求的響應,車輛停放等其他功能經常擠占公共空間,導致空間使用效率低下。商業地塊中的公共空間往往僅作為通過空間,或設置圍欄,影響行人連續的慢行體驗。城市新區通過“見縫插綠”方式建設的口袋公園,多以布置綠植的單一造景內容為主,綠化率過高,可進入性低,不能成為集聚人氣的公共活動中心。

1.2.3 管理機制不夠完善

目前微型公共空間仍缺乏精細化的設計標準和可落地的實施措施。無論是國家的《城市綠地分類標準》《城市居住區規劃設計標準》,還是地方標準,對微型公共空間的規定僅限于人均用地面積、服務半徑等目標性的指標,實施路徑不明確。除了獨立占地的綠地以外,還有大量非獨立占地的公共空間,是公共空間體系的重要組成部分,但在規劃中無法落實具體空間布局,規范標準中也缺少設計管控指引。而各地開展的公共空間設計指引研究由于沒有明確的實施路徑,在規劃管理審批環節中不能成為法定依據,對于微型公共空間的管控力度薄弱。

2 先進城市的微型公共空間管控經驗

19世紀末20世紀初,紐約市由于建筑技術的進步,建筑高度不斷提高,環境惡化、遮擋陽光、空氣不流通等公共衛生問題隨之出現。1916年,紐約市為了改善環境,正式頒布了全世界第一部區劃條例,按照土地分區對開發建設進行控制,如果開發商要得到更高的建筑高度,必須按照比例從街道后退相應的距離[12]。1961年,紐約更新了區劃條例,引入市場資本,鼓勵公共空間在私有地塊建設,允許開發商通過在地塊內提供向社會公眾開放的私有公共空間,獲得20%以內的容積率獎勵[13]。紐約的區劃條例成為城市發展史上影響最深遠的法規之一,全球各城市先后借鑒,制定了相應的區劃法規,探索了相關公共空間建設的實踐。

近年來國內城市的發展重點從大規模建設轉向精細化營造,僅依靠政府財政支持建設公共空間的模式,已難以滿足人民多元的公共活動需求。通過激勵性的政策,鼓勵開發商提供具有正外部性的公共產品,如微型公共空間、配套服務設施等,已成為現實的選擇。

1992年,國家發布《城市國有土地使用權出讓轉讓規劃管理辦法》,正式引入了容積率獎勵機制,規定“受讓方在符合規劃設計條件外為公眾提供公共使用空間或設施的,經城市規劃行政主管部門批準后,可給予適當提高容積率的補償”[14]。此后,國內城市紛紛探索利用激勵性政策引導開發商提供城市公共空間的途徑。但規定中對于地塊內微型公共空間的設計指引、審批流程和監督機制的相關表述都不甚明確,如“適度容積率獎勵”“不超過15%的建筑面積獎勵”等,導致實施效果不佳。

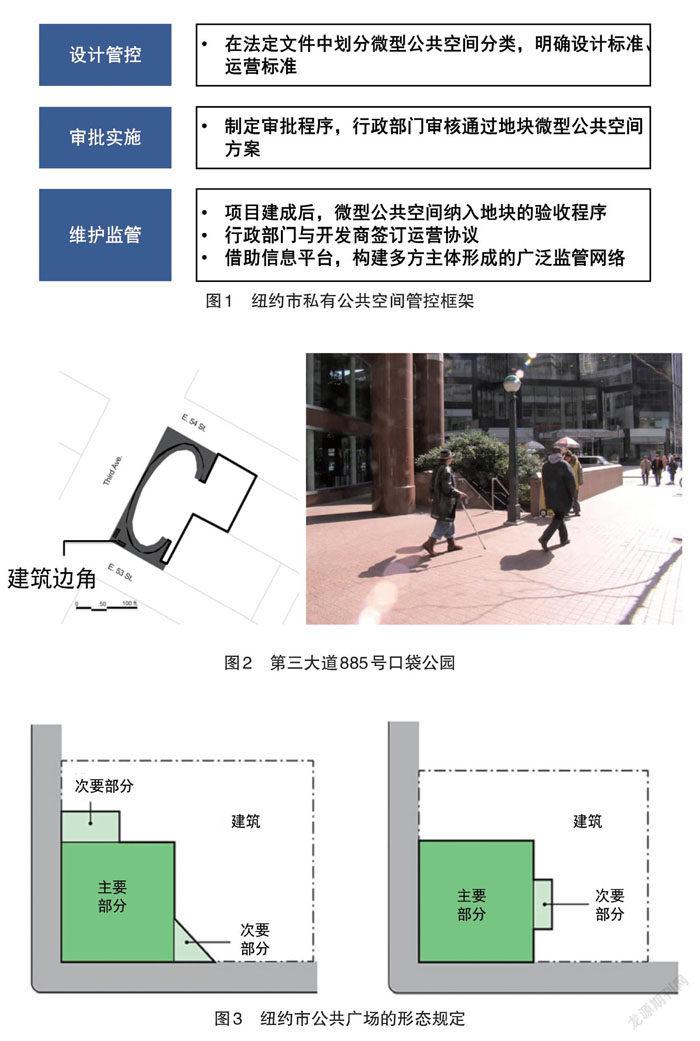

在尚未建設的城市新區進行規劃預留,形成全過程管控鏈條,有效落實在地塊內建設微型公共空間,具有重要的意義。以發展近60年的紐約POPS為例,其管控機制經歷了從粗放到精細的發展歷程,主要的經驗包括建立細致的設計管控標準,在規劃實施階段制定嚴格的審批程序,實施后進行長期而廣泛的維護監管(圖1)。

2.1 設計管控制度

紐約的POPS政策經過不斷發展完善,目前已形成相對清晰的分類和細致量化的設計標準。POPS分為公共廣場和騎廊2種空間類型:公共廣場設置了尺寸、空間形態、選址、可視性、動線路徑、高程和臺階、臨街界面、設施和植栽等18項設計標準,和開放時間、日常維護、餐飲管理等4項運營標準;騎廊作為建筑的附屬空間,簡化要求,設置了尺寸、高程、允許障礙物、照明等6項設計標準[15]。

由于建筑輪廓分割,POPS多利用“建筑邊角料”,甚至利用室內空間,其形態呈現出多樣性(圖2)。為保證活動空間,公共廣場的最小尺寸是2 000 ft2(185 m2),其分為主要空間和次要空間,主要空間的平均寬度應大于40 ft(12 2 m),占總面積的75%以上(圖3)。為保證通達性,公共空間與道路的交界面被劃定為人行道區域,至少有50%的部分不被遮擋,并設置循環路徑,增強慢行的舒適性。此外,POPS政策還制定了軟質景觀和硬質景觀的相關要求,并規定設置座椅、垃圾收集器、無障礙設施、照明、自行車停車區和標識牌等設施。

2.2 審批實施制度

紐約采用激勵性政策鼓勵開發商提供POPS,并根據空間類型,采用不同復雜程度的羈束型、認證型和裁量型審批程序。最簡單的羈束型審批制度適用于騎廊方案,公共空間方案作為地塊整體設計方案的附件進入審批流程,如滿足相關條例,可直接頒發建設許可證。認證型審批制度是最主要的方式,開發商將POPS方案和獎勵面積提交專業團隊進行合規性審核,再提交紐約市規劃委員會(CPC)正式審批[16]。裁量型審批制度適用于具有重要影響的公共空間,開發商應向CPC提出特別許可申請,再由CPC進行多重審批程序,并召集社區、專家、政府、開發商等多方進行聽證。

2.3維護監管制度

從實踐來看,POPS的維護監管制度包括以下幾點經驗。1)在報批程序中納入對POPS的驗收,作為核發證件的前置條件。紐約市建設局在POPS竣工驗收通過后才頒發建筑使用許可證。2)行政部門與開發商簽訂協議,具體規定開發商的責任和義務。紐約市CPC與開發商簽訂的運營協議對空間管理進行了詳細的約定,若開發商違反相關條款,獎勵建筑面積的租金收入將被政府沒收。3)推進信息公開化,構建政府、非政府組織、公眾和媒體等多方主體形成的廣泛監管網絡。加強政府與非政府組織的合作,組織相關活動,在網絡上建立公開的地圖和數據庫,在場地樹立明確的標識牌,保障公眾的知情權、參與權和監督權。

3 廣州明珠灣起步區的實施探索

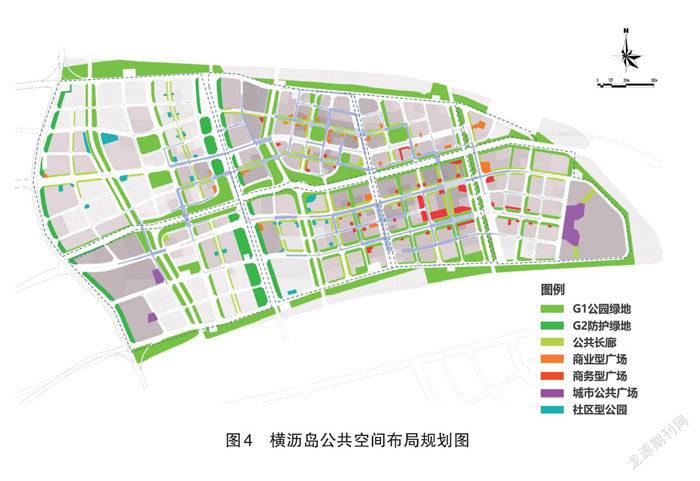

廣州明珠灣起步區位于廣州市南沙區,地處粵港澳大灣區的地理幾何中心,總面積33 km2,致力打造世界級高品質灣區,規劃建設成為依托粵港澳、服務珠三角、面向世界的中央商務區,打造成為廣州新型城市化典范區和高水平對外開放門戶樞紐的核心功能區。2020年,明珠灣管理局組織開展編制口袋公園系統設計與建設指引工作,目的是在濱水綠帶、公園綠地等公共空間的框架基礎上,為高強度開發區域增加微型公共空間,完善整體慢行網絡體系,營造豐富活力的街道生活。

3.1 規劃布局

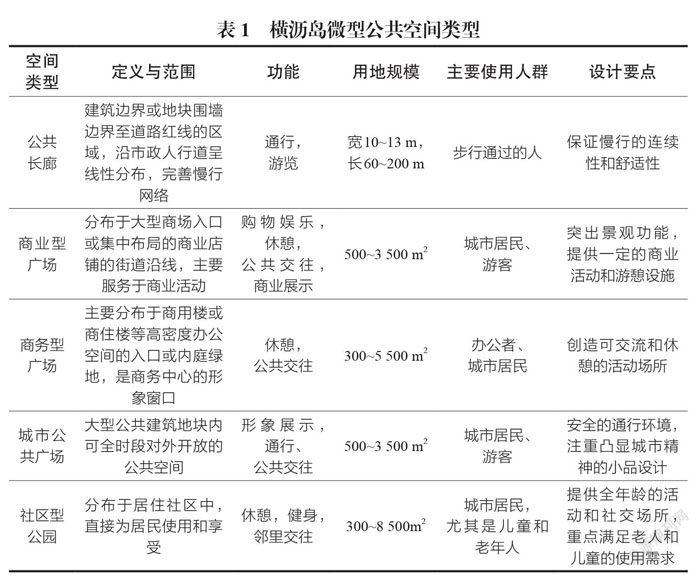

規劃以正在重點開發建設的橫瀝島為工作范圍,疊加地塊300 m半徑范圍公共綠地到達率、享有的公共綠地服務品質與地塊開放程度進行分析,識別需要提升公共空間服務水平的地塊。結合全島慢行可達性和潛在慢行流量數據,識別地塊內的微型公共空間較優布局位置,并與城市設計等相關規劃進行協調,規劃布局地塊內微型公共空間共184處,并按照服務功能,分為公共長廊、商業型廣場、商務型廣場、城市公共廣場和社區型公園5種類型(圖4)。

3.2 設計策略

參考紐約經驗,公共空間的分類應在精細要求和簡化管理之間作出平衡。從不同的區位和服務功能等因素考慮,按照微型公共空間的類型,根據主要使用人群和空間特性,明確設計要點(表1)。

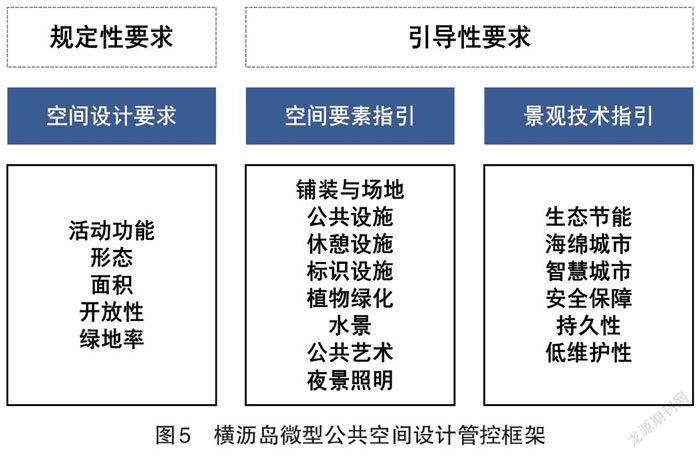

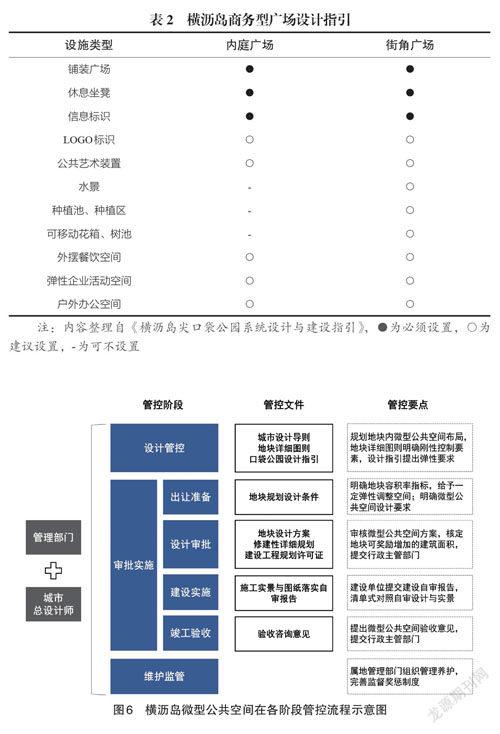

規劃從5個維度出發,對5類微型公共空間建立設計管控框架,對活動功能、形態、面積、開放性、綠地率等作出規定性要求,納入地塊詳細圖則,對其他空間要素和景觀在專項規劃中提出指引,形成引導性要求(圖5)。同時針對實際情況,分類型制定微型公共空間設計指引(表2)。

3.3 實施路徑

地塊內微型公共空間的實施過程涉及規劃設計、審批實施和監督維護等階段,應形成制度化的管理流程,由多部門共同協作,保障方案有效實施。根據相關法規和政府規章,明珠灣起步區由獨立承擔法律責任的法定機構,即明珠灣管理局進行屬地管理,其享有完整的區域管理權限,可以規避部門壁壘,在管轄區域內負責統籌協調城市基礎設施、公共服務配套設施的建設和運營,探索政府和社會力量共同參與的開發管控模式[17],結合地區城市總設計師制度,創新建立項目開發全流程管控機制(圖6)。

在設計管控階段,管理部門編制城市設計導則、微型地塊公共空間的專項研究和設計指引,明確設計要點并納入地塊詳細圖則,如占地面積、布局要求、綠地率、開放時間等,提出剛性控制和彈性引導的要求。

審批實施階段的任務是將總體規劃藍圖落實到地塊的方案中。首先應在土地出讓條件中明確配建微型公共空間的要求,明確基礎容積率和彈性獎勵空間,并加入設計標準、建設和管理運營等條款。在方案設計過程中,建設方與管理部門、總設計師團隊進行多輪溝通,凝聚設計共識。形成規劃報建文件后,由總設計師團隊出具正式咨詢意見,由行政主管部門進行審批。在建設施工過程中,管理部門加強對項目實施的監督,由建設方編制自審報告,總結設計落實情況。項目竣工后,總設計師團隊提出規劃驗收意見,由行政主管部門復核,并對地塊內公共空間等配建項目同步驗收。

項目建成后進入維護監管階段,管理部門將聯合非營利性組織、公眾等社會各界力量共同參與,監督開發商對地塊內微型公共空間的日常養護。管理部門將逐步完善城市空間運營平臺,對建成的公共空間進行跟蹤監測,制定相應的獎懲制度,鼓勵多樣的活動組織,維持公共空間的活力。

4結論與討論

微型公共空間是未來高密度城市公共空間的重要增加方式,可盤活存量空間資源,帶來城市整體活力和環境品質的提升。面對微型公共空間建設不足、利用不佳的問題,廣州明珠灣起步區提供了可供參考的管控實施路徑:在建設之初進行規劃預留,有效結合剛性和彈性要素,分類制定設計指引,通過創新性的管理機制進行“規劃設計-審批實施-監督維護”的全流程管控,規避行政部門壁壘,有效落實設計藍圖。

考慮到地區實踐是在我國現行的土地規劃制度框架中進行的,本文的研究實質是專項規劃內容,設計管控的實效性仍受到制約。推進微型公共空間管控體系的合法化進程,將設計管控要求、獎勵制度和配套政策納入法定文件,將全流程管控機制納入整體城市規劃管理體制,是提高設計管控效力的必由之路。相關制度建設是一個復雜的系統性工程,也是不斷總結經驗、修正錯誤和自我完善的過程,這些內容都有待于后續的補充研究和探索。

注:圖2來自https://www1.nyc.gov/site/planning/plans/pops/pops.page;圖3來自https://www1.nyc.gov/site/planning/plans/pops/pops-plaza-standards.page;圖4來自《橫瀝島尖口袋公園系統設計與建設指引》;其余圖片為作者自繪。

參考文獻:

[1]WHYTE W H. The Social Life of Small Urban Space[M]. Washington D C:Conservation Foundation,1980.

[2]蘆原義信. 街道的美學[M]. 尹培桐,譯. 武漢:華中理工大學出版社,1989.

[3]LUK W L.Privately Owned Public Space in Hong Kong and New York: The Urban and Spatial Influence of the Policy. Paper Presented at the 4th International Conference of the International Forum on Urbanism (IF0U) Titled The New Urban Question Urbanism Beyond Neoliberalism[R].2009.

[4]汪麗君,劉榮伶. 天津濱海新區小微公共空間形態類型解析及優化策略[J]. 城市發展研究,2008(11):16-20.

[5]宋若塵,張向寧. 口袋公園在城市舊社區公共空間微更新中的應用策略研究[J]. 景觀園林,2018(11):139-141.

[6]董賀軒,劉乾,王芳. 嵌入·修補·眾規:城市微型公共空間規劃研究——以武漢市漢陽區為例[J]. 城市規劃,2018,42(4):33-43.

[7]宋曉杰,涂劍,周艷妮. 城市微型公共空間系統規劃管控策略[J]. 規劃師,2017,33(11):72-78.

[8]上海市規劃和國土資源管理局. 上海市街道設計導則[Z]. 2016.

[9]唐珊,何斌. 配建公共空間的概念、設計標準及深圳實踐[J]. 規劃師,2018(9):50-55.

10]張春陽,郭恩章. 袖珍綠地的規劃建設[J]. 城市規劃,1989(4):49-51.

[11]日本國土交通省[EB/OL]. [2022-01-18].? http://www.mlit.go.jp/crd/park/shisaku/p_toshi/index.html/.

[12]MORRIS M. Incentive Zoning: Meeting Urban Design and Affordable Housing Objectives[R]. Chicago, IL:Planning Advisory Service of the American Planning Association,2000.

[13]張庭偉,于洋. 經濟全球化時代下城市公共空間的開發與管理[J]. 城市規劃學刊,2010(5):1-12.

[14]中華人民共和國建設部. 城市國有土地使用權出讓轉讓規劃管理辦法[Z]. 1992.

[15]于洋. 紐約市區劃條例的百年流變(1916—2016)——以私有公共空間建設為例[J]. 國際城市規劃,2016(2):98-109.

[16]徐南南. 小議紐約私有公共空間(POPS)政策[J]. 城市中國,2013(59):16-17.

[17]廣州市人民政府. 廣州市南沙新區明珠灣開發建設管理局設立和運行規定[Z]. 2017.