確保任務成功,神箭、神舟又『進化』了

文/航箭

長二F運載火箭發射瞬間。宿東 攝

6月5日10時44分,搭載著神舟十四號載人飛船的長征二號F運載火箭在酒泉衛星發射中心成功發射。約7小時后,神舟十四號載人飛船與中國空間站成功交會對接。這一系列成功的背后是火箭、飛船等航天裝備方方面面的改進提高,亮點頗多。

長二F火箭接受檢測

確保“神箭”更可靠

在中國載人航天史上,長征二號F運載火箭執行了迄今所有載人飛船的發射任務,成功率達100%,被譽為“神箭”。

“神箭”背后是航天工作者的嚴苛細致。載人火箭的標準比其他運載火箭更高,冗余要求也更高,還具有逃逸系統、故檢系統。在相同直徑的火箭中,長二F火箭的總裝工作量幾乎比其他型號多一倍,總裝周期幾乎也長了一倍。

此次發射的長二F遙十四火箭和之前發射“神十三”的長二F遙十三火箭屬于同一批次產品,狀態基本一致。經過不斷的技術改進,長二F火箭飛行的可靠性評估結果為0.9894。

長二F火箭副總設計師劉烽透露,工作人員想方設法,不斷提升火箭可靠性。例如,長二F遙十四火箭在防熱方面做了改進,試驗隊在火箭助推的前捆綁和后捆綁位置增加了防熱罩,對分離火工品給予保護,確保其不受飛行過程中的熱環境影響。

長二F火箭整流罩、逃逸塔特寫

本次發射前,火箭保持應急救援待命狀態6個月,比長二F遙十三火箭增加了一倍,且豎立存放了8個月,創下新紀錄,還在發射場順利過冬。對此,試驗隊制定了一系列檢查和保障措施。發射場方面每周都會開展巡視檢查,保證火箭存放廠房的溫度、濕度等環境條件適宜,制定防鼠防蟲等措施。進場后,試驗隊又開展了一系列檢查和測試,例如對承力部件的力矩松弛情況做了檢查,對長期帶壓存放的產品進行了壓力監測,確保產品狀態良好。

火箭的逃逸整流罩有32把鎖,把2個半罩連到一起。掛鎖是特別關鍵的環節,如果沒連好或者出現卡滯,一旦火箭飛行中出現問題,逃逸整流罩打不開,后果不堪設想。掛鎖安裝完后,設計師需要乘坐升降車,拿著內窺鏡,透過操作口從上到下對32把鎖逐一進行狀態檢查,一般安裝和檢查工作全程需要8個多小時。按照試驗隊新隊員的意見,火箭把仰罩安裝火工品改為扣罩安裝火工品,避免了人員爬到產品上安裝操作,讓流程進一步優化。

長二F火箭轉運

長二F運載火箭被譽為“神箭”

按照“打一發,備一發”的模式,長二F遙十五火箭已隨試驗隊進場。這是新一批次產品,在進一步提高發射概率、消除單點故障、提升產品可靠性、元器件國產化、工藝改進、產品熱防護等方面,做了50余項技術改進和提升。

為提高發射概率,長二F遙十五火箭在發射前增加了雙向風修正措施。原先,如果發射前氣象條件不太好,比如高空風較大,超出了火箭允許的發射條件,可能就要推遲或終止發射。采用雙向風修正措施后,在一定的風場作用下,試驗隊可根據實時的天氣情況重新生成一套發射諸元參數,在一定程度上修正風對火箭的影響。

試驗隊還將對火箭地面測發控設備進行更新改造,提高可靠性,針對原有的測試設備單點進行冗余設計,進一步打通發射區測試網絡,提高信息化、集成化能力,改善操作流程,還增加了自動判讀功能。

飛船不斷“隱形創新”

根據規劃,從神舟十二號飛船到神舟十五號飛船采用組批研制模式,飛船技術狀態基本一致,安全、穩定、可靠地承擔著航天員和物品天地往返運輸任務。放眼世界航天舞臺,神舟飛船的安全性是首屈一指的。

在空間站關鍵技術驗證階段,工作團隊已經通過神舟十二號、神舟十三號飛船驗證了交會對接、繞飛、長期駐留、快速返回等關鍵技術。可以說,神舟十四號飛船具備了空間站建造和運營階段的全部“十八般武藝”。

航天科技集團五院載人飛船系統項目技術副經理邵立民解釋稱,一個產品要走向批量研制,最關鍵的是要有“比較健壯的設計”,做到批量化生產,形成規模,使管理更嚴密,實現高質量保成功、高效率完成任務,才能滿足空間站任務的高密度發射需求。

航天人奮戰一線

神舟十四號飛船自去年8月進入酒泉衛星發射中心并完成待命狀態設置以來,在發射場共計待命了7個月,堪稱“中國航天史上最長”。試驗隊首次開展“北京-酒泉”遠程發射場巡檢工作,確認了飛船狀態滿足應急發射條件,驗證了“一船發射、一船待命”的滾動備份模式。

神舟十四號飛船與團隊合影

不過,組批研制的神舟飛船研制生產模式已發生了巨大轉變。航天工作者透露,以前在發射場80~90天才能完成1艘飛船的工作,現在45天就可以完成2艘飛船的工作。

神舟飛船團隊今年要按計劃執行返回、2船次交會對接、3船次應急救援待命任務,涉及神舟十三號飛船至神舟十六號飛船共4艘,還要并行開展神舟十七號、神舟十八號飛船的地面研制工作。

在本次任務中,神舟團隊采用北京-酒泉兩地遠程協同的科學管理模式,最大限度地發揮團隊作用,保障發射型號和出廠前型號并行研制。一方面,他們完成神舟十四號、神舟十五號飛船各項發射場工作,另一方面,抓實飛控、保障工作,為后續型號任務的產品交付、總裝測試等工作爭分奪秒,分析識別相關變化帶來的隱患風險,及時消除。

這種嚴苛態度不止一次消除隱患。例如,之前在神舟十二號、神舟十三號飛船進行推進艙檢漏時,團隊發現原先拆裝前端吊裝附件的操作可能會帶來隱患,通過在上海、北京扎實開展試驗,最終優化流程,取消了附件拆裝環節。

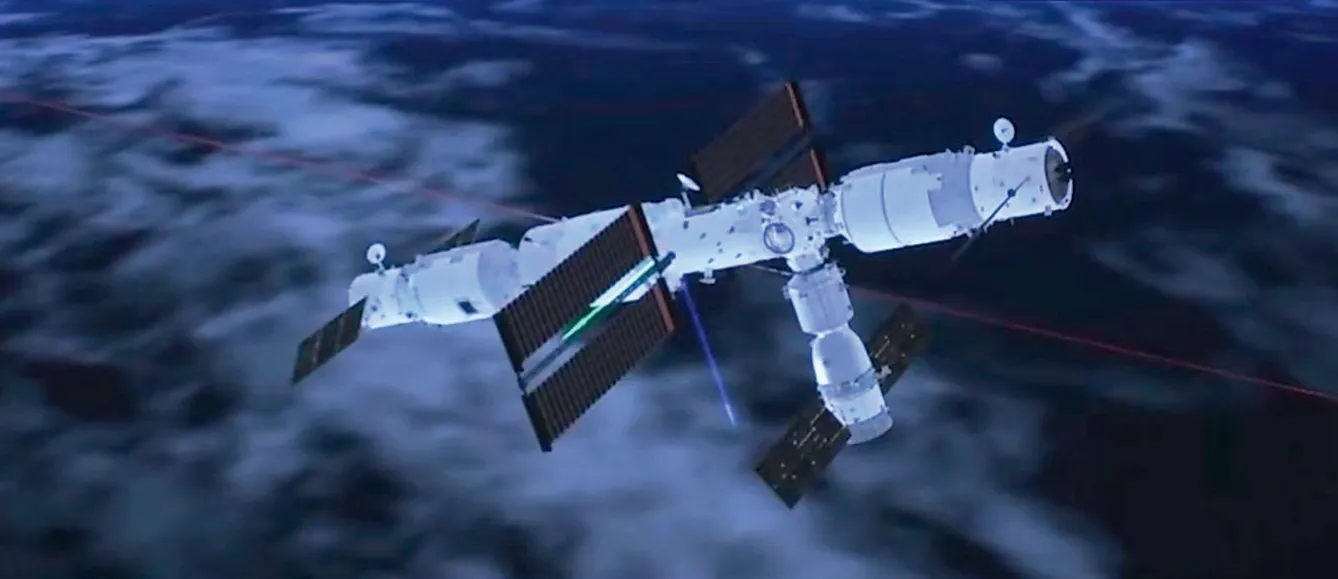

從空間站核心艙看神舟十四號飛船

神舟十四號飛船與空間站核心艙交會對接

飛船靠近核心艙對接口并捕獲

其實,組批研制的神舟飛船也有不少軟性改進和“隱形創新”。

例如,神舟十三號飛船返回方案由原先規劃的11圈返回變為5圈返回。經過改進,航天員的準備時間、在軌等待時間都顯著縮短,舒適性顯著提高,航天員回來之后也對這次快速返回表示贊賞。雖然產品設計已經“固定”,但神舟飛船運用模式還可以有很多創新,返回方案的變化就是典型的軟性改進,效果非常明顯。

未來神舟十四號、神舟十五號飛船同時在軌時,飛控團隊的原則是“有縫銜接”,不會讓2艘飛船同時交疊操作,要在程序上切割開。但在進行任務準備時,團隊會選擇“無縫銜接”,按照最復雜的情況做準備,確保任務萬無一失。

“隱形創新”有時要考慮極端情況:萬一出現緊急事件,對接機構承受撞擊的能力如何?密封材料性能如何?能源系統不同工況下適應能力如何?發射場太陽翼展開試驗如何進一步優化流程?航天工作者們針對風險分析結果,進行了一系列試驗驗證和仿真分析工作,全面細致做好技術風險控制,確保飛行任務圓滿完成。

太空護航精準對接

徑向交會對接是今年實現6名中國航天員同時在軌飛行的關鍵,也是中國空間站建造任務的必要一環。為熟練掌握這一技能,神舟飛船已反復演練。

2021年9月16日,神舟十二號載人飛船與核心艙分離后,繞到了節點艙徑向對接口的正下方,在隔著19米遠的接口下“駐足”。10月16日,神舟十三號載人飛船飛過了這19米,首次完成了與空間站組合體徑向交會對接。

這次,神舟十四號載人飛船再次完成與空間站組合體的徑向交會對接,大體上沿用了之前飛船的技術方案,又對部分細節優化調整,進一步掌握并完善了徑向快速交會對接技術。

相比在同一水平面軌道進行的前向和后向對接,徑向交會對接從天和核心艙下方進行。飛船和核心艙在軌道高度上有偏差,飛行速度不同。在接近過程中,除需在徑向方向上改變飛船的速度、位置,還要在速度方向上控制飛船的角度,屬于高度動態的對接過程,要求控制系統實時感應核心艙的位置,并實時控制飛船。

為此,神舟十四號飛船配備了控制計算機、微波光學敏感器等交會控制設備,可自主飛到空間站組合體附近,不依賴地面測控系統。

在這個過程中,航天科工集團三院33所研制的高精度加速度計組合再立新功,出色完成了微重力環境下加速度的測量任務,幫助飛船精準把握速度和位置,使交會對接又穩又準。簡單地說,加速度計先后完成穩定性提升、真空環境適應性改造、溫度環境適應提升等迭代過程,與它的“翻譯官”IF轉換電路進行功能整合,通過系統優化,讓各個器件的兼容性和穩定性達到最優。

航天科工集團二院25所研制的微波雷達承擔著中遠距離空間飛行器間距離、速度、角度等相對運動參數的精確測量任務,是空間交會對接技術中的關鍵測量敏感器。此次飛行任務中,微波雷達再次與安裝在空間站核心艙上的微波應答機配合工作,為空間交會對接任務保駕護航。

回顧神舟十四號飛船自主快速交會對接過程:飛船由火箭護送,從酒泉衛星發射中心發射入軌后,3圈內完成6次變軌,用4.5小時到達空間站后下方大約50公里的位置,隨后途經中瞄點、停泊點,姿態調整為垂直飛行,再停靠于空間站下方徑向對接口。從船箭分離到對接機構鎖緊,只需6.5小時左右。而航天專家透露,如果任務需要,交會對接速度還可以更快。

2022年3月27日,完成全部既定任務的天舟二號貨運飛船撤離空間站后,利用推進劑余量,以核心艙前向端口為目標端口,執行了快速交會驗證,整個過程僅用了2小時。隨著各項技術在工程中不斷應用、驗證,技術迭代將越來越快,2小時“超快速交會對接”或將在中國空間站建造過程中成為現實。

(感謝宋皓薇、任長勝、張航、王奧博對本文的貢獻)